Что такое прародина человечества

Прародина

Прародина — отечество родоначальников рода, племени, этноса; первоначальное место обитания рода, потомки которого затем заселяли и другие места.

Содержание

Прародина человека

В связи с достижениями современных антропологии и генетики существуют несколько основных версий о прародинах всего человечества, при этом общепризнанной является версия о происхождении предков современных Homo sapiens sapiens из Восточной Африки 80 (мужская линия) — 160 (женская линия) тыс. лет назад. Альтернативные версии — гипотеза мультирегионального происхождения человека и гипотеза внетропического происхождения человека.

Прародина этносов

Прародины конкретных этносов наряду с этногенетическими характеристиками определяются данными геногеографии, лингвистики и археологии, расшифровкой свидетельств эпоса тех или иных народов. Нередко отмечаются тяготение этносов к своим прародинам, придание местам исхода сакрального характера.

Прародина индоевропейцев

Ключевым для становления и развития сравнительно-исторического языкознания был и остается вопрос о месте обитания праиндоевропейцев — носителей праиндоевропейского языка. В довоенной литературе на основании букового аргумента и аргумента лосося в качестве прародины (urheimat) зачастую постулировался север Европы, при этом германские народы сами немцы объявляли наиболее чистыми носителями «арийской расы».

После того, как идея о североевропейской прародине была отвергнута, сформировались следующие основные гипотезы о прародине европейцев:

Ряд историков выделяет несколько очагов формирования индоевропейской общности в разное время — от выделения индоевропейского праязыка из бореального (VIII тыс. до н. э.) и до образования первых индоевропейских государств (сер. III и III/II тыс. до н. э.) [1]

Внетропическая прародина человечества?

«Коммуналка» для приведений

Привидения появляются не просто так. Каждое из них имеет свою, подчас трагическую, историю. Вот некоторые из них.

Святая Анна

Одно из самых знаменитых привидений Англии — призрак Анны Болейн, второй жены короля Генриха VIII. Генрих женился на Анне по большой любви и потому, что очень хотел наследника, которого первая супруга так и не смогла ему подарить. Анна клятвенно заверила монарха, что наследник — не проблема, после чего, как только надела корону, пустилась во все тяжкие.

Нет, королю она не изменяла, так как в те времена изменить монарху было равносильно самоубийству. Во всяком случае историкам об ее изменах ничего неизвестно. Вместо этого Анна начала активно тратить королевскую казну: покупала драгоценности без счета, каждый день закатывала пышные балы, короче говоря, кутила напропалую, компенсируя, как она считала, то, чего недополучила в юности.

Генрих смотрел на транжирство супруги сквозь пальцы, однако настойчиво намекал на необходимость появления наследника. И вот настал счастливый миг, когда Анна родила. Но кого? Девочку!

Тут терпение короля лопнуло. Он припомнил супруге и ее балы, и драгоценности, и все ее капризы, и опустевшую казну, и то, что из-за нее он испортил отношения с Ватиканом (там были категорически против его второго брака). После этого монарх обвинил супругу в измене родине и ему, королю, лично, и велел своим соратникам отрубить Анне голову, что и было охотно исполнено, так как Болейн за то время, что была королевой, им всем тоже умудрилась насолить.

С тех самых пор Анна Болейн бродит по Бликлингскому поместью (где она родилась), проклиная Бога за то, что не послал ей младенца мужского пола, и нежно покачивая на руках свою собственную голову.

Замок Глэмис

Шотландия настолько богатая привидениями страна, что замков (несмотря на их огромное количество) на всех призраков просто не хватает. А потому шотландские привидения иногда ютятся по нескольку штук в одном месте и при этом не чувствуют себя стесненными.

Возьмем, к примеру, средневековый замок Глэмис, расположенный в области Ангус. Там обитает одно из самых древних привидений этой страны — умерший в 1034 году от ран король Шотландии Малькольм II. Замок тогда еще был деревянным охотничьим домом, который позже достроили, и кровь короля, получившего смертельную рану в происходившем неподалеку сражении, впиталась в деревянный пол. Местные обитатели здания этот кусок пола сохранили или, скорее, восстановили и теперь демонстрируют всем желающим бурое пятно королевской крови тысячелетней давности. Говорят, призрак Малькольма II тоже изредка наведывается в комнату, где хранится столь явное свидетельство его смерти.

В том же замке, только в другом помещении, живет призрак графа Глэмиса. История его превращения в привидение более насыщенная, чем у шотландского короля. Граф обожал играть в карты и как-то в субботу так заигрался, что засиделся до полуночи. А когда ему мягко намекнули, что в воскресенье предаваться азартным играм — большой грех, граф послал доброжелателей куда подальше, заявив, что готов расписать партию-другую с самим дьяволом (видно, карта графу шла).

Дьявол не преминул тут же материализоваться за зеленым сукном и очень быстро выиграл у графа и его напарников все, включая их бессмертные души. Материальная часть выигрыша повелителя темных сил не интересовала, а вот души он заботливо сохранил в той самой комнате, где происходила игра. И теперь в замке иногда можно увидеть светящееся окно, за которым, судя по звукам, явно идет азартная игра. Вот только дверь в ту комнату, где светится окно, найти никто не может. Говорят, слуги, как только увидели, с кем играет их хозяин, быстренько замуровали вход в комнату и постарались забыть ее расположение, что им с успехом удалось.

Замок Глэмис, ХVIII век

В этом же замке обитает некий рыцарь, который неизвестно как сюда попал, но, видимо, прижился и теперь развлекается тем, что заглядывает по ночам в лица спящим гостям. Еще один мужчина со страшно изуродованным пытками телом любит появляться в подземельях замка, где его, очевидно, и запытали до смерти. А в бывшей королевской опочивальне часто просиживает ночи призрак чернокожего мальчика-пажа, но кого он там ждет — никто не знает.

Наряды Пехты

Давайте покинем Туманный Альбион и посмотрим, как обстоят дела с привидениями в Европе. К примеру, в Чехии в XV веке в замке Рожмберк произошла следующая история. У владельца замка Ульриха Рожмберка родилась дочь Пехта, которую он фактически насильно выдал замуж за небогатого, но крайне спесивого дворянина Яна Лихтенштейна. Лихтенштейн всячески над женой измывался, в чем ему помогали его мать и сестры. Короче говоря, у Пехты жизнь была не сахар.

25 лет Пехта терпела издевательства мужа, пока он вдруг не слег вследствие какой-то неизлечимой по тем временам болезни. Перед смертью Ян решил покаяться перед женой и попросить у нее прощения. Но Пехта заявила супругу, что ни о каком прощении не может быть и речи и гореть ему в аду за все кошмары, что она пережила за 25 лет супружества. Ян страшно разозлился, теперь уже в последний раз, и проклял свою супругу на веки вечные.

Никто не знает, попал ли Лихтенштейн в ад, но его проклятие сработало. С момента смерти и до сих пор несчастная Пехта (теперь ее величают Белой дамой) бродит по своему родовому замку Рожмберк в снежно-белом платье, никому не причиняя вреда. Иногда она переодевается в черное платье, и это означает, что скоро кто-то из соседей умрет. А как-то раз Пехту видели в красном платье, и вскоре в замке случился пожар.

Путь предательства

В соседней Словакии проживает своя Белая дама, правда, там ее зовут Белая пани. Место ее обитания — ратуша городка Левоча. С Белой пани, которую при жизни звали Юлией Корпонай, приключилась некрасивая история, перед которой меркнут даже загулы Анны Болейн.

Юлия была женой местного воинского начальника капитана Корпоная, но умудрилась влюбиться в предводителя мятежников (или освободителей, сейчас уже трудно разобрать), которые в один, далеко не прекрасный момент, осадили город.

Юлия влюбилась так, что совсем потеряла голову, и темной ночью, не без подсказки предмета своего обожания, открыла потайной ход и пустила врагов в крепость. Предательство не прошло незамеченным. Через некоторое время защитники города изловили Юлию и торжественно казнили ее прямо напротив ратуши. С тех пор она там и живет, бродит по темным коридорам в поисках потайной двери, которая должна была привести ее к возлюбленному, а на самом деле открыла путь врагу.

Призрак Павла I

В России есть свои привидения, и среди них встречаются даже коронованные особы. Например, в Инженерном замке обитает призрак Павла I, по чьему приказу, собственно, и был построен этот замок, чтобы император мог скрываться в нем от злоумышленников.

Загадки древнего гигантского города Махендрапарвата в Камбоджи (видео)

Обнаруженный на территории современной Камбоджи город Махендрапарвата оказался истинным мегаполисом. Древняя столица Кхмерской империи имеет все признаки наличия отдельных городских кварталов и сети дорог. Ученые, используя современные технологии в области лидарного сканирования, сумели восстановить картину гигантского города. Снимки в статье – впечатляющий результат лазерного анализа.

Некоторое время назад информации о городе, расположенном к северо-востоку от Ангкор-Вата, было катастрофически мало. Ученые считали его небольшим поселением с парой крупных святынь. Но повторное изучение Махендрапарвата открыло новые тайны: при помощи лидарного сканирования с вертолета и наземной съемки удалось установить истинные масштабы столицы Кхмерской империи. Открывшиеся масштабы города датируются IX столетием н. э. и занимают гигантскую территорию.

Махендрапарвата, столица Кхмерской империи.

Это интересно! Технология Lidar – способ получения и интерпретации информации в результате лазерного зондирования с воздуха. Для анализа полученных данных используются оптические лазеры, обрабатывающие последствия отражения света Солнца от поверхности планеты, перенося их на систему координат x, y, z.

Снимки лидарного сканирования позволили смоделировать предполагаемую площадь города в размере 45-50 кв. км. Считается, что Махендрапарвата – это первый древний мегаполис, возведенный Кхмерской империей на территории Пном-Кулен. Анализ возраста сооружений показал, что город появился задолго до постройки легендарного храма Ангкор-Ват, правителем которого считается Джаяварман II. Принято считать, что город был построен в начале IX столетия н. э., а храм возвели спустя почти IV столетия.

Махендрапарвата древнее, чем Ангкор-Вата.

Лидарная съемка – универсальное решение, которое для восстановления полноценной картины нуждается и в наземной съемке. Экспедиция, которой было поручено провести наземный анализ города, прошла сложный и опасный путь: приходилось пробираться через болота, узкие козьи тропы и через послевоенные минные поля. Изначально археологи смогли обнаружить три новых, доселе неизвестных научному сообществу храма. Позднее, проходя по маршруту лазерной съемки, были найдены еще около тридцати объектов. Сегодня можно только представить, каким огромным был Махендрапарвата в конце XX столетия.

«Все соединительные части между храмами – ничто иное, как дорожные магистрали. Если нанести схему Махендрапарвата на карту, то явно видно несколько обособленных кварталов», — рассказывают археологи и члены экспедиции.

Пример одного из недавно задокументированных храмовых объектов.

Вся территория старинного города буквально усеяна объектами архитектуры: пруды, курганы и святилища, водохозяйственная система и даже своеобразная плотина – все это есть в Махендрапарвата. Интересно, что при столь обширном наличии архитектурных памяток и объектов центр столицы не огражден от остальной части города ни рвом, ни стеной. Такая практика прослеживается практически во всех городах Кхмерской империи. Это делает Махендрапарвата еще более уникальным и интересным с точки зрения исследований.

Фрагменты центра города, полученные с помощью лазерного сканирования.

Почему же столь развитый мегаполис древности пошел на спад? Некоторые, в частности, доктор Эванс, считают, что произошло это в результате вырубки лесов и, как следствие – проблем с водообеспечением жителей.

Официально Махендрапарвата – не первый гигантский город, найденный на территории современной Камбоджи. Все то же лидарное сканирование позволило доктору Дамиану Эвансу обнаружить следы нескольких крупных городов, чей возраст варьируется в пределах 900-1300 лет. Некоторые из потенциально забытых городов могли бы посоперничать со столицей – Пномпенем.

Так выглядит сверху.

Джунгли Камбоджи скрывают много древних сюрпризов.

Совсем недавно крупнейшим городом, построенным в период развития Ангкорской эпохи, считался Преах-Хах. Площадь этого древнего поселения составляла в районе 20-23 кв. километров. В результате обнаружения Махендрапарвата бывшему рекордсмену пришлось уступить первое место в пользу столицы Кхмерской империи, ведь последний – вдвое больше.

В целом лидарное сканирование в совокупности с наземной съемкой ландшафта позволили восстановить карту города возрастом в 1100 лет. Теперь с использованием точных демографических моделей и лазерных карт местности удастся изучить империю Ангкора: как он развивался, как увеличивались границы, когда были построены храмы и дворцы.

Всё, что осталось от древней цивилизации.

Всё, что осталось от древней цивилизации.

Родословная человечества: теории и факты

Еще полвека назад большинство антропологов рассматривало эволюцию человека как линейную последовательность видов: Homo habilis (человек умелый) – Homo erectus (человек прямоходящий) – Homo neanderthalensis (человек неандертальский) – Homo sapiens (человек разумный).

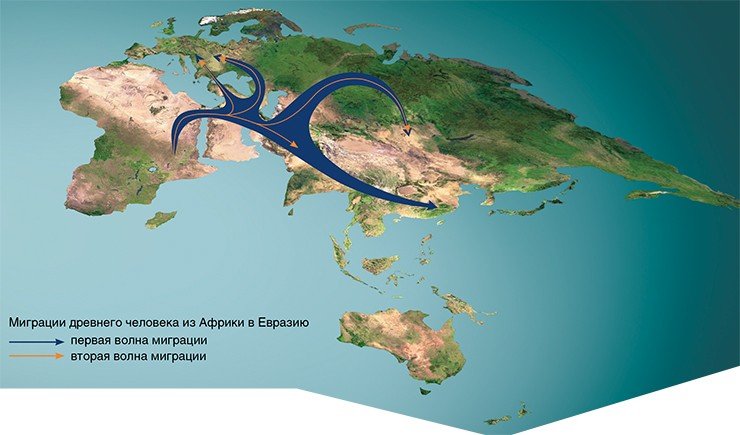

Первый представитель рода «людей» Homo habilis появился в Африке на рубеже 2,5 млн лет назад. Около 2 млн лет назад часть популяций сменивших его Homo erectus покинула африканскую «колыбель» и вышла на просторы Евразии. Это была первая волна древних миграций человека. Около 600 тыс. лет назад с Черного континента в Евразию пришла вторая волна, приведшая к формированию в Европе вида, наиболее близкого к современному человеку, – неандертальцев.

Долгое время считалось, что судьба этих мигрантов – быть тупиковой ветвью на родословном древе человечества и что формирование Homo sapiens произошло в Африке, в ходе эволюции оставшихся там «эректусов». Случилось это на рубеже 200—150 тыс. лет назад, а около 80—60 тыс. лет назад человек современного физического типа шагнул за пределы Африканского континента и расселился по всему свету. Выдержать конкуренцию с более совершенным видом неандертальцы не могли, и поэтому они, как и все предыдущие, покинули «эволюционную арену», не оставив после себя потомков.Такая моноцентристская точка зрения до сих пор преобладает в антропологии. Но она не единственная. Все больше сторонников в последнее время завоевывает теория мультирегиональной эволюции человека, согласно которой формирование Homo sapiens с равным успехом могло происходить и в Африке и в Евразии – там, где расселялся Homo erectus и где происходил постепенный и независимый процесс его «сапиентации», т. е. эволюции в сторону человека современного физического типа. Предлагая не один, а несколько центров антропогенеза, эта теория заставляет по-новому взглянуть на «эволюционную лестницу» человека, расширяя наши представления о том, как происходило восхождение на ее последнюю, высшую ступень

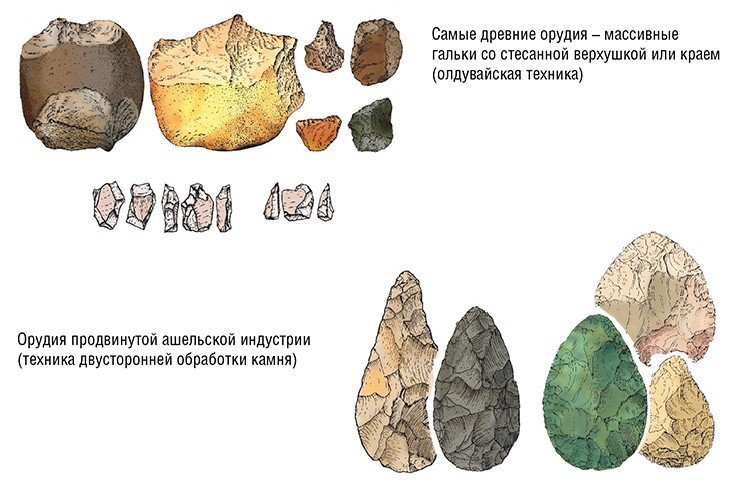

Безусловно, прародиной человечества был и остается Африканский континент. Об этом свидетельствуют данные археологии, антропологии и палеогенетики. Самые древние каменные орудия на Земле найдены в Африке, в бассейне реки Када-Гона. Их возраст составляет 2,5 млн лет.

Разделение нашей далекой предковой линии на две ветви – в сторону человека разумного и в сторону человекообразных обезьян – произошло в Африке, на рубеже 7—6 млн лет назад. Наиболее вероятной причиной такого разделения стало глобальное изменение климата, наступившее в начале плиоцена: на Земле стало суше и прохладнее, тропические леса в Африке, особенно на возвышенностях и нагорьях, исчезли, уступив место саванне.

Открытые пространства потребовали от приматов изменения стратегии выживания: развития бипедии (передвижения на двух конечностях), изменения рациона в пользу увеличения белковой пищи. Части приматов удалось это сделать – на свет появились австралопитеки, предшественники первого человека.

Из Африки – по всему свету

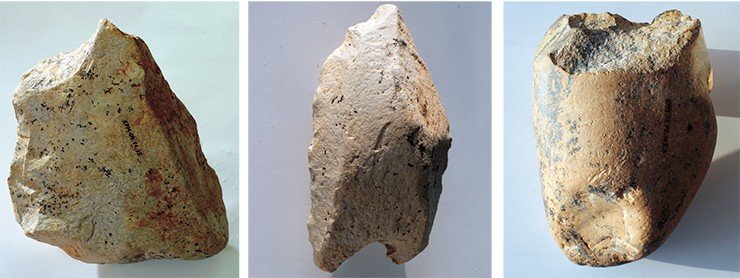

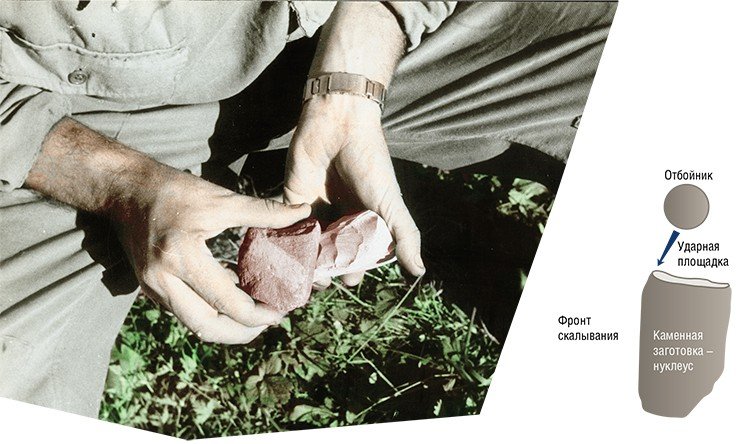

Около 2 млн лет назад древнейшие популяции человека стали расселяться по миру. Миллион лет понадобился им, чтобы заселить значительную часть Евразийского континента – от Ближнего Востока и Европы до Тихого океана. О продвижении первых мигрантов свидетельствуют находки примитивных галечных орудий труда, получивших название олдувайских.

На рубеже 600 тыс. лет назад из Африки в Евразию пришла вторая волна миграции, распространившая более прогрессивную технологию – так называемую ашельскую индустрию. Новые выходцы из Африки фактически прошли маршрутом своих предшественников, однако восточнее Монголии и Индии они не проникли. Материал сотен палеолитических стоянок Китая говорит о том, что на этой территории бытовали свои традиции изготовления орудий труда. Непрерывно, без каких-либо существенных изменений и влияний они развивались здесь на протяжении последнего миллиона лет, со времен первых миграций человека. Закономерным результатом такого развития стало появление 50–30 тыс. лет назад верхнего палеолита – культуры, соотносимой уже с человеком современного физического типа.

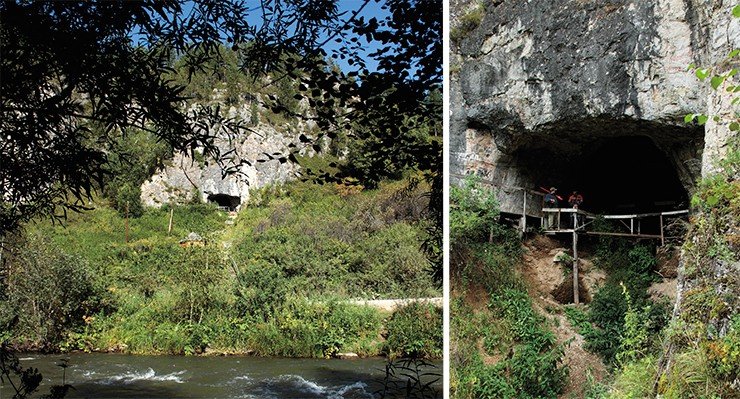

Аналогичный пример поступательного, непрерывного развития материальной культуры обнаруживается в Южной Сибири, на территории Горного Алтая. Изучение палеолитической стоянки в Денисовой пещере показало плавное развитие местной индустрии начиная с 300 тыс. лет назад. Это развитие продолжалось в течение всего среднего палеолита и в конце концов привело к появлению культуры, которая по всем характеристикам является верхнепалеолитической.

Все эти данные противоречат утверждению моноцентристов о том, что расселившиеся по Евразии популяции «эректусов» в ходе эволюции исчезли, не оставив потомства. Любая теория должна основываться на фактах, а факты говорят о том, что на протяжении сотен тысяч лет, последовавших за первоначальным заселением Евразии, популяции Homo erectus продолжали развиваться, совершенствуя свои техники изготовления орудий труда.

Очевидно, что на огромной территории этот процесс проистекал по-разному, в зависимости от тех или иных природно-климатических условий. Факторы среды заставляли человека вырабатывать ту адаптационную стратегию, которая позволяла ему наиболее комфортно существовать в занимаемой экологической нише. Почему популяции, населявшие Восточную Азию или Южную Сибирь, не могли развивать свои приемы обработки камня? Безусловно, они отличались от африканских, но от этого они не были менее прогрессивными.

Несомненно, что в каждой из трех зон – африканской, евразийской и восточно-азиатской – складывались свои культурные традиции, свои модели перехода от среднего палеолита к верхнему.

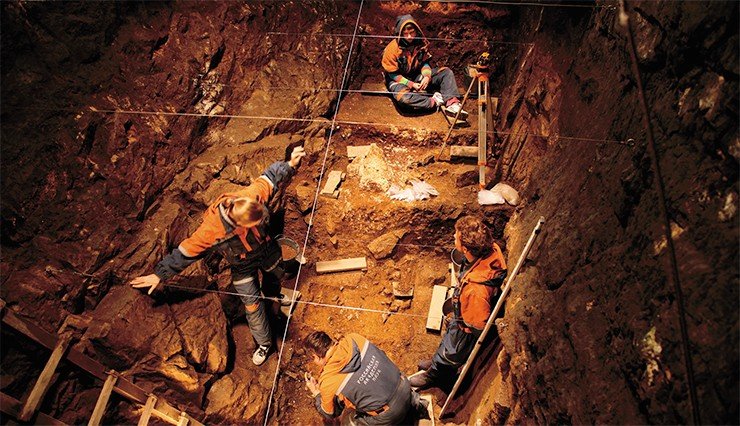

Многослойная летопись

За тридцать лет работы на Алтае сотрудниками Института археологии и этнографии СО РАН изучено более 20 многослойных стоянок, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга. На них выделено свыше 70 культуросодержащих горизонтов, относящихся ко времени раннего, среднего и самого раннего этапа верхнего палеолита. Наиболее важный для исследователей хронологический промежуток в 100–30 тыс. лет назад, когда в разных точках планеты происходил переход от среднего палеолита к верхнему, представлен 60 горизонтами. Подобного количества нет практически нигде.

Изучение алтайского палеолита ведется комплексно. Помимо археологов и антропологов в нем принимают участие геологи, геоморфологи, палеоботаники, палеонтологи, геофизики, геохронологи. Благодаря такому мультидисциплинарному подходу ученым удалось всесторонне изучить развитие материальной культуры человека и среды его обитания начиная с 800 тыс. лет назад.

Именно к этому времени относятся первые свидетельства появления здесь людей – «эректусов», покинувших 2 млн лет назад Африканский континент. Из-за своей малочисленности или в результате ухудшения природно-климатических условий около 500 тыс. лет назад они с территории Алтая исчезли. Долгое время она оставалась незаселенной, пока 300 тыс. лет назад сюда не проникло новое сообщество людей, принесшее собственную технологию изготовления орудий труда.

Анализ культуросодержащих горизонтов фиксирует совершенствование этой технологии в течение всего среднего палеолита, как результат – появление изделий, имеющих признаки верхнепалеолитической культуры. К таковым относятся более совершенная техника обработки камня, использование новых материалов (кости, скорлупы страусиного яйца, бивня мамонта, зубов животных), но главное – появление символических предметов и украшений, свидетельствующих о духовной эволюции человека.

«Культурная революция» на Алтае

Уникальным примером высокого уровня развития материальной культуры человека, его производственных и технических возможностей стал браслет из темно-зеленого хлоритолита с гладкой, почти зеркальной поверхностью, обнаруженный археологами в Денисовой пещере. Возраст находки – более 30 тыс. лет.

Детальное трасологическое и технологическое исследование изделия показало, что древний мастер владел приемами обработки камня, считавшимися ранее нехарактерными для палеолита: скоростным станковым сверлением, расточкой инструментом типа рашпиля, шлифовкой и полировкой с использованием кожи и шкур разной степени выделки.

Обнаружение на Алтае подобных шедевров верхнепалеолитической культуры стало для многих ученых настоящим сюрпризом. Не все оказались готовы к тому, что в Южной Сибири переход от среднего к верхнему палеолиту произошел 50—45 тыс. лет назад – раньше, чем в Европе.

Мы провели в Горном Алтае несколько международных симпозиумов, опубликовали собранный материал на русском и английском языках, развернули в журнале «Археология, этнография и антропология Евразии» широкую дискуссию на тему перехода от среднего к верхнему палеолиту, и теперь многие исследователи, в том числе зарубежные, признают: действительно, на Алтае зафиксирован самый ранний в Евразии переход от среднего к верхнему палеолиту и очень ранний верхний палеолит.

Культура этого периода оказалась не только очень выразительной, но и достаточно компактной: 10—15 подобных стоянок в Южной Сибири (Горный Алтай, Горная Шория, Прибайкалье, Забайкалье), на ближайших же 5 тыс. километрах – ни одной, и на всех возможных транзитных территориях – ни одной. Получается, искусство это возникло как бы из ничего, точно яркая вспышка. Кто же ее автор? Логично было предположить, что Homo sapiens, но…

Допрос ДНК

Долгое время раскопки не давали антропологического материала. Вообще ископаемых костных остатков человека в мире найдено очень мало. Каждая такая находка для археологов – большой праздник.

Для сибирских ученых он наступил в 2008 г., когда в 11-м слое Денисовой пещеры – там, где обнаружили фрагмент браслета и другие верхнепалеолитические изделия, – была найдена ногтевая фаланга человека, предположительно девочки 5—8 лет.

Коллеги в Лейпциге выделили из фаланги митохондриальную ДНК, расшифровали ее и пришли к совершенно неожиданному результату: по своей структуре она отличается и от ДНК современного человека, и от ДНК неандертальца.

Публикация этих данных в Nature – одном из самых влиятельных и авторитетных научных журналов в мире – произвела настоящий фурор в научном сообществе: стали даже поговаривать о необходимости пересмотра учебников по палеоантропологии.

Дабы подтвердить или опровергнуть выводы, полученные при исследовании митохондриальной ДНК, в лаборатории Сванте Паабо приступили к расшифровке ядерной ДНК. Как известно, этот вид исследований дает более точные результаты. Недавно генетики завершили работу – основные их выводы подтвердились. (Подробнее об этом расскажет новая статья, готовящаяся для Nature.)

Разумный алтайский

Итак, что можно сказать о человеке из Денисовой пещеры? Вероятнее всего, это не новый вид, а новый подвид человека. Ученые давно ведут спор о том, разными видами или подвидам были Homo sapiens и Homo neanderthalensis. Если верно первое, то эволюционная судьба у них сложилась по-разному, ведь оставить общее жизнеспособное потомство они не могли. Например, от лошади и осла можно получить мула, но от мула получить потомство уже нельзя. Если же справедливо второе, то между человеком современного физического типа и неандертальцем вполне могла происходить метисация, т. е. получение генетически смешанного потомства.

На наш взгляд, более верно второе предположение. Человек из Денисовой пещеры, названный нами Homo sapiens altaiensis (человек алтайский), так же как и неандерталец, мог быть подвидом Homo sapiens. Около 600 тыс. лет назад общая эволюционная линия человека распалась на три (а возможно, и больше) самостоятельных ветви, которые далее развивались отдельно друг от друга. Очевидно, история их взаимоотношений была полна и драматических моментов – столкновений, конкурентной борьбы, вплоть до открытого уничтожения и каннибализма, – и «романтических», когда между ними создавались смешанные браки, происходил обмен, аккультурация, т. е. сближение культур. Вполне вероятно, что эти три разновидности со временем перемешались и далее человек эволюционировал как один более-менее единый вид.

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ЮВЕЛИРА

О правильности этих предположений могут свидетельствовать остатки древнего человека, обнаруженные в пещере Оби-Рахмат (Узбекистан). Некоторые морфологические характеристики фрагментов черепа и зубов говорят в пользу их неандертальского происхождения, некоторые – в пользу человека современного физического типа, а некоторые вообще не имеют палеоантропологических аналогов.

Проживание небольшой популяции неандертальцев зафиксировано и на Алтае, причем в том же промежутке времени, когда там жил человек из Денисовой пещеры. Об этом говорит каменный инвентарь мустьерьского типа, обнаруженный в пещере Окладникова, а также фрагмент кости, из которого в лаборатории Сванте Паабо была выделена неандертальская митохондриальная ДНК.

По всей видимости, 60—50 тыс. лет назад часть неандертальцев под давлением миграции Homo sapiens была вынуждена продвинуться из Юго-Западной Азии сначала в Центральную Азию, а затем и в Южную Сибирь. Сказать что-то определенное о судьбе этой популяции пока нельзя. Во всяком случае, неандертальцы в Южной Сибири были, хотя раньше считалось, что восточнее Центральной Азии они никогда не проникали.

Таким образом, пытаясь понять, как происходило формирование человека современного физического типа, кто прав, моноцентристы или полицентристы, мы вроде бы нашли факты, подтверждающие правоту последних. Действительно, на земном шаре существовало несколько зон, в которых шел независимый процесс эволюции древнейших популяций Homo erectus и технологий изготовления орудий труда. Бесспорное тому свидетельство – открытый на Алтае переход от среднего к верхнему палеолиту и появление верхнепалеолитической культуры.

Предметы этой культуры говорят о достаточно высоком уровне физических и умственных способностей их создателей. Но творение ли они рук Homo sapiens? Если нет, то это означает, что виды, стоявшие на более низкой ступени эволюционной лестницы, были не такими уж примитивными. А если да, то как это сообразуется с найденными в Денисовой пещере костными остатками?

Итак, тридцать лет работы научных сотрудников, аспирантов, студентов, обработан огромный фактический материал – и мы получили результат, который сами пока не можем до конца осмыслить. Как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров… Но наука тем и интересна. То, что не укладывается в общепринятые модели и схемы, дает толчок к поиску, новым исследованиям. Рано или поздно человечество поймет, как совершилось восхождение на последнюю, высшую ступень «эволюционной лестницы». Но уже ясно, что движение это было не таким прямолинейным, как считалось ранее.

Будут и новые антропологические находки. Лет через пять, может, и живого хомо алтаенсиса найдем. Знаете, есть такой старый анекдот. В Египте обнаружили новую гробницу фараона. Стали выяснять, к какому периоду она относится. Никак не могут определиться. Решили обратиться к Советскому Союзу. Приехали трое: в черных костюмах, черных ботинках, с чемоданчиками. Спустились в гробницу. Час проходит – никаких известий, два – никаких известий. Через три часа выходят, утирают пот со лба. «Ну, что?» – «Древнее царство, третья династия, с такого-то по такой-то год. Причины смерти установить не удалось, но есть предположения». – «Как вы узнали?!» – «Сам раскололся».

Так что, живого предка найдем – он нам сам все расскажет.

Деревянко А. П. Переход от среднего к верхнему палеолиту и проблема формирования Homo sapiens sapiens в Восточной, Центральной и Северной Азии. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. 328 с.

Деревянко А. П. Древнейшие миграции человека в Евразии в раннем палеолите. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. 230 с.

Деревянко А. П., Шуньков М. В., Волков П. В. Палеолитический браслет из Денисовой пещеры // Археология, этнография и антропология Евразии. 2008. № 2 (34). С. 13—25.

Деревянко А. П., Волков П. В. Эволюция расщепления камня в переходный период от среднего к верхнему палеолиту на территории Горного Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. 2004. № 2 (18). С. 21—35.

Johannes Krause, Qiaomei Fu, Jeffrey M. Good, Bence Viola, Michael V. Shunkov, Anatoli P. Derevianko, Svante Pääbo. The complete mitochondrial DNA genome of an unknown hominin from southern Siberia // Nature. 2010. V. 464. № 7290. P. 894—897.

В статье использованы фотографии С. Зеленского

Автор и редакция благодарят сотрудников ИАЭТ СО РАН д. и. н. М. В. Шунькова, д. и. н. П. В. Волкова, М. Т. Сапронову за помощь в подготовке публикации