Что такое бактериальная клетка

Научная электронная библиотека

§ 3.1.4. Строение клетки

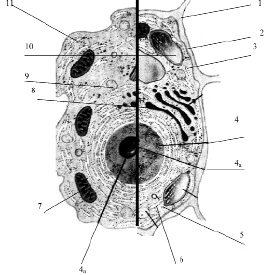

Размеры клетки широко варьируют от 0,1 мкм (некоторые бактерии) до 155 мм (яйцо страуса). У всех клеток, независимо от их формы, размеров, функциональной нагрузки обнаруживается сходное строение (рис. 3.13).

Рис. 3.13. Схема строения живой клетки: 1 – оболочка; 2 – мембрана; 3 – цитоплазма; 4 – ядро; 4а – ядрышко; 5 – рибосомы; 6 – эндоплазматическая сеть (ЭПС); 7 – митохондрии; 8 – комплекс гольджи; 9 – лизосомы; 10 – пластиды; 11 – клеточные включения

Снаружи клетка одета мембраной. Внутренняя часть клетки содержит многочисленные органоиды – структурные образования клетки, выполняющие определенные функции жизнедеятельности клетки.

1. Оболочка. Присутствует только у растительных клеток. Состоит из волокон целлюлозы. Функции оболочки: защита клетки от внешних повреждений, придает стабильную форму клетки, эластичность растительным тканям.

Повреждение наружной оболочки приводит к гибели клетки (цитолиз).

2. Мембрана. Тончайшая структура (75 Ǻ), состоит из двойного слоя молекул липидов и одного слоя белков. Такая структура обеспечивает уникальную эластичность и прочность мембране

Явление фагоцитоза – поглощение клеткой твердых частиц – впервые было описано русским врачом Мечниковым. Фагоцитарная особенность лежит в основе процесса иммунитета. Особенно развита у лейкоцитов, клеток костного мозга, лимфатических узлов, селезенки, надпочечников и гипофиза.

Пиноцитоз – поглощение клеткой растворов – состоит в том, что мельчайшие пузырьки жидкости втягиваются через образующуюся воронку, проникают через мембрану и усваиваются клеткой.

3. Цитоплазма – внутренняя среда клетки. Представляет собой гелеобразную жидкость (коллоидная система), состоит на 80 % из воды, в которой растворены белки, липиды, углеводы, неорганические вещества. Цитоплазма живой клетки находится в постоянном движении (циклоз).

4. Ядро – обязательный органоид эукариотических клеток. Впервые было исследовано и описано Р. Броуном в 1831 г. В молодых клетках расположено в центре клетки, в старых – смещается в сторону. Снаружи ядро окружено мембраной с крупными порами, способными пропускать крупные макромолекулы. Внутри ядро заполнено клеточным соком – кариоплазмой, основная часть ядра заполнена хроматином – ядерным веществом, содержащим ДНК и белок. Перед делением хроматин образует палочковидные хромосомы. Причём, хромосомы одинакового строения (но содержащие разные ДНК!) образуют пары, зрительно воспринимаемые как одно целое (рис. 3.14).

Рис. 3.14. Хромосомный набор человеческой клетки перед началом деления

Структурирование всех хромосом в пары свидетельствует о том, что число хромосом – чётное. Поэтому, его часто обозначают 2n, где n – количество хромосомных пар, а соответствующий набор хромосом называют диплоидным. Например, у голубей n = 40 (80 хромосом), у мухи n = 6 (12 хромосом), у собаки n = 39 (78 хромосом), у аскариды n = 1 (2 хромосомы). У человека n = 23 (46 хромосом). Однако, в половых клетках число хромосом в два раза меньше. Поэтому набор хромосом в половых клетках называется гаплоидным. Клетки, не являющиеся половыми называются соматическими. Иногда клетки с гаплоидным набором хромосом называют гаплоидными клетками, а с диплоидным набором хромосом – диплоидными клетками.

При слиянии двух родительских гаплоидных половых клеток образуется диплоидная клетка, дающая начало новому организму с набором генов отца и матери

Совокупность всех хромосом ядра (а значит и генов) клетки называется генотип. Именно генотип определяет все внешние и внутренние признаки конкретного организма.

В соматических клетках 44 Х-образные хромосомы (22 пары) у женщин и мужчин идентичны (сходны по строению), их называют аутосомами. А 23-я пара имеет конфигурацию ХХ – у женщин и ХY – у мужчин. Эти пары хромосом именуются половыми хромосомами.

В половых клетках 22 хромосомы также одинаковые у яйцеклеток и у сперматозоидов, а 23-я хромосома конфигурации Х – у яйцеклетки и Х или Y – у сперматозоидов. Поэтому при слиянии половых клеток и образовании пар хромосом, 23-я пара будет ( <ХY>или <ХХ>) определять пол будущего ребенка.

Необходимо помнить, что хотя в соматических клетках набор хромосом диплоидный (2n), однако, перед началом деления клеток происходит репликация ДНК, то есть, удвоение их количества, а, значит, и удвоение

количества хромосом. Поэтому перед началом деления соматической клетки в ней насчитывается 4n хромосом (рис. 16). Она становится тетраплоидной.

– хранение генетической информации;

– контроль за всеми процессами, происходящими в клетке: делением, дыханием, питанием и др.

4а. Ядрышко – структура, содержащаяся в ядре. Ядро может содержат 1, 2 или более ядрышек. Функция ядрышка – формирование рибосом.

Следует отметить, что не все клетки имеют оформленное ядро. Клетки, имеющие ядро называются эукариотическими или эукариотами. Клетки, не имеющие ядра, называются прокариотическими или прокариотами. Функции ядра у прокариот несёт одна нить ДНК (именуется хромосома), в которой хранится вся генетическая информация. К прокариотам относятся бактерии и сине-зеленые водоросли. Как правило, у прокариотов отсутствуют и некоторые другие органоиды. Размеры прокариотических клеток меньше, чем размеры эукариот.

5. Рибосомы – самые мелкие органоиды клетки. Были обнаружены в 1954 г. Французским ученым Паладом. Рибосомы были обнаружены в цитоплазме, а также на гранулярной ЭПС и в ядре.

Функция рибосом: обеспечение биосинтеза белка.

6. Эндоплазматическая сеть. Представляет собой каналы и полости, ограниченные мембраной. Различают две разновидности ЭПС: гранулярная ЭПС и агранулярная ЭПС. Гранулярная ЭПС морфологически отличается от агранулярной наличием на ее поверхности многочисленных рибосом (на агранулярной ЭПС рибосомы отсутствуют).

Функции эндоплазматической сети:

– участие в синтезе органических веществ: на гранулярной ЭПС синтезируются белки, на агранулярной – липиды и углеводы;

– транспортировка продуктов синтеза ко всем частям клетки.

Несложно уяснить, что гранулярная ЭПС характерна для клеток, синтезирующих белки (например клетки желез внутренней секреции), агранулярная ЭПС характерна для клеток-производителей углеводов и липидов (например клетки жировой ткани).

7. Митохондрии – крупные органоиды, состоящие из двойного слоя мембран: наружная – гладкая, внутренняя образует многочисленные гребнеобразные складки – кристы. Внутри митохондрии заполнены жидкостью (матрикс).

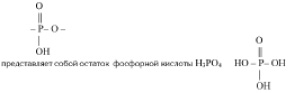

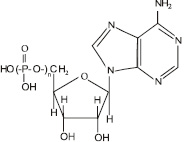

Функции митохондрий: основная функция митохондрий – обеспечение клетки энергией. Этот процесс происходит за счет синтеза аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) (рис. 3.15), в которой фрагмент

Рис. 3.15. Структурная формула аденозинфосфорных кислот. Для аденозинтрифосфорной кислоты n = 3, для аденозиндифосфорной кислоты n = 2, для аденозинмонофосфорной кислоты n = 1

При взаимодействии молекулы аденозинтрифосфорной кислоты с водой отщепляется один остаток фосфорной кислоты, в результате чего образуется аденозиндифосфорная кислота – АДФ и выделяется огромное количество энергии:

АТФ + Н2О = АДФ + Н3РО4 + 10 000 калорий.

Впоследствии от АДФ может отщепляться еще один остаток фосфорной кислоты, образуя АМФ – аденозинмонофосфорную кислоту.

АДФ + Н2О = АМФ + Н3РО4 + 10 000 калорий[37].

Освободившаяся энергия используется для жизнедеятельности клетки (КПД процесса превышает 80 %!).

Наряду с распадом АТФ и выделением энергии в клетке постоянно происходит синтез АТФ и накопление энергии (обратные реакции).

Количество митохондрий в клетке зависит от потребности последней в энергии. Так, в клетках кожи человека находится в среднем 5–6 митохондрий, в клетках мышц – до 1000, в клетках печени – до 2500!

8. Комплекс Гольджи. Итальянский ученый Гольджи обнаружил и описал структуру клетки, напоминающую стопки мембран, цистерны, пузырьки и трубочки. Расположена эта система чаще всего возле ядра.

Функции комплекса Гольджи: в полостях комплекса накапливаются всевозможные продукты обмена клетки, которые по каким-либо причинам не вывелись наружу. В последствии эти продукты могут быть использованы клеткой для процессов жизнедеятельности. Из пузырьков и цистерночек комплекса Гольджи в растительных клетках образуются вакуоли, заполненные клеточным соком.

9. Лизосомы – мелкие органоиды. Представляют собой пузырьки, окруженные мембраной. Внутри лизосомы заполнены пищеварительными ферментами (обнаружено 12 ферментов), которые расщепляют и переваривают крупные макромолекулы (белки, полисахариды, нуклеиновые кислоты).

Функции лизосом: растворение и переваривание макромолекул. Лизосомы участвуют в фагоцитозе. Понятно, что основная функция по перевариванию поступающих в клетку частиц принадлежит лизосомам.

10. Пластиды. Эти органоиды характерны только для растительных клеток. Форма напоминает двояковыпуклую линзу. Структура пластид напоминает таковую у митохондрий: двойной слой мембраны. Наружная – гладкая, внутренняя образует складки, называемые тилакоидами. На тилакоидах происходит основной жизненно важный для всех зеленых растений процесс – фотосинтез:

Пластиды бывают трех типов:

1) Хлоропласты – зеленые пластиды. Их цвет обусловлен наличием хлорофилла. Хлорофилл – основное вещество хлоропластов (имеет зеленый цвет). Только благодаря хлорофиллу возможен процесс фотосинтеза (см. раздел 4.2). Хлоропласты придают зеленый цвет растительным организмам.

2) Хромопласты – пластиды, имеющие различные окраски: от ярко-желтого до пурпурно-багряного. Наличие различных пигментов окрашивают плоды, цветки и осенние листья растений в соответствующие цвета. Этот факт особенно важен для привлечения насекомых к цветкам, как природный индикатор созревания плодов и др.

3) Лейкопласты – бесцветные пластиды, в которых происходит накопление запасных питательных веществ (например, крахмала).

Некоторые виды пластид могут переходить друг в друга: например, переход хлоропластов в хромопласты: созревание томатов, яблок, вишни, и т. д.; изменение окраски листьев в осенний период времени. Лейкопласты могут переходить в хлоропласты: позеленение картофеля на свету. Это доказывает общность происхождения пластид.

11. Клеточные включения. Вакуоли. Это непостоянные и необязательные составляющие клетки. Они могут появляться и исчезать в течение всей жизни клетки. К ним относятся капли жира, зерна крахмала и гликогена, кристаллы щавелево-кислого кальция и др. Жидкие продукты обмена называются клеточным соком и накапливаются они в вакуолях. В клеточном соке растворены сахара, минеральные соли, пигменты и т. д. Чем старше клетка, тем больше клеточного сока накапливает клетка. Молодые клетки практически не содержат вакуолей.

Помимо перечисленного некоторые специализированные клетки обладают специальными органоидами. К ним относятся:

– реснички и жгутики, представляющие собой выросты мембраны клетки, осуществляющие движения клетки. Они имеются у одноклеточных организмов и многоклеточных (кишечный эпителий, сперматозоиды, эпителий дыхательных путей);

– миофибриллы – тонкие нити мышечных клеток, участвующие в сокращении мышц;

– нейрофибриллы – органоиды, характерные для нервных клеток и участвующие в проведении нервных импульсов. Кроме того, в состав клеток входят центриоли – две (иногда более) цилиндрические структуры диаметром около 0,1 мкм и длиной 0,3 мкм. Место расположения центриолей в период между делениями клетки считается серединой клеточного центра. При делении клетки центриоли расходятся в противоположные стороны – к полюсам, определяя ориентацию веретена деления (рис. 16).

Следует иметь в виду, что, хотя животные и растительные клетки имеют много общего, но между ними существуют и серьёзные различия (табл. 3.1).

Более общая классификация клеток представлена на рис. 3.16.

Одно из основных отличий бактерий от архей, состоит в химическом составе мембраны. Бактерии отделены от внешней среды двойным слоем липидов (жиров и жироподобных веществ). Мембраны архей состоят из терпеновых спиртов.

ГК «Униконс»

Продвижение и реализация комплексных пищевых добавок, антисептиков и др. продукции.

«Антисептики Септоцил»

Септоцил. Бытовая химия, антисептики.

«Петритест»

Микробиологические экспресс-тесты. Первые результаты уже через 4 часа.

«АльтерСтарт»

Закваски, стартовые культуры. Изготовление любых заквасок для любых целей.

1.1.4. Морфология и физиология микроорганизмов

Микроорганизмы в зависимости от молекулярно-биологической организации подразделяют на прокариотов и эукариотов.

Одной из основных таксономических категорий является вид совокупность особей, объединенных по близким свойствам, но отличающихся от других представителей рода. Совокупность однородных микроорганизмов, выделенных на питательной среде, характеризующаяся сходными морфологическими, тинкториальными (отношение к красителям), культуральными, биохимическими и антигенными свойствами, называется чистой культурой.

Морфология бактерий в некоторой степени зависит от условий их культивирования, состава питательной среды, факторов окружающей среды и других. В оптимальных условиях культивирования молодые, активно растущие клетки являются наиболее типичными морфологически, в то время как старые могут иметь атипичную морфологию. Бактериальные клетки одного штамма могут отличаться между собой.

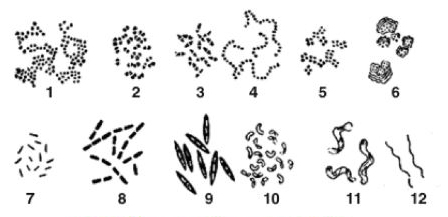

Одноклеточные бактерии по внешним признакам могут быть шарообразные (кокки), палочковидные и извитые. На рисунке 1.8 изображены основные формы микробов.

Кокки не всегда имеют правильную круглую форму, для некоторых видов они принимают закругленную, овальную, продолговатую форму.

Например, менингококк (возбудитель эпидемического менингита) имеет форму кофейных зерен, обращенных вогнутой поверхностью друг к другу.

Большинство палочковидных бактерий располагается беспорядочно, так как после деления клетки расходятся.

Многоклеточные бактерии делят на два типа нитчатые и слизистые. Отличаются от одноклеточных более сложным строением и определенным циклом развития.

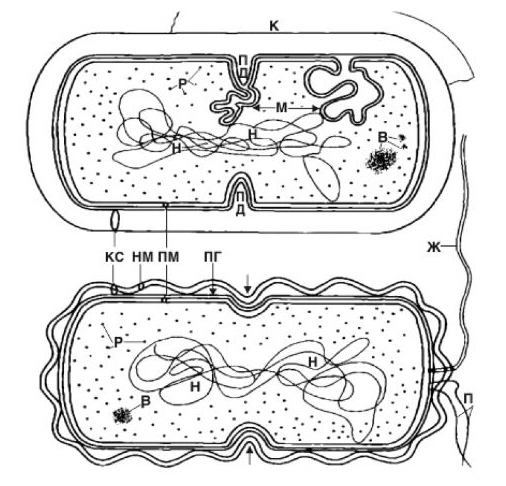

Бактериальная клетки имеет сложное строение (рис. 1.9). В состав входят клеточная стенка, цитоплазматическая мембрана, цитоплазма с включениями и ядро, называемое нуклеоидом. Бактерии могут иметь и дополнительные структуры: капсулу, микрокапсулу, слизь, жгутики, пили; некоторые бактерии способны образовывать споры.

Стрелкой указано деление грамотрицательной бактерии

путем образования перетяжки.

Цитоплазматическая мембрана является трехслойной структурой и окружает наружную часть цитоплазмы бактерий. По структуре она состоит из двойного слоя липидов, главным образом фосфолипидов со встроенными поверхностными и интегральными белками. Цитоплазматическая мембрана является динамической структурой с подвижными компонентами, поэтому ее представляют как мобильную, текучую структуру. Она участвует в регуляции осмотического давления, транспорте веществ и энергетическом метаболизме клетки.

Цитоплазма бактерий коллоидная система, занимает основной объем клетки и состоит из растворимых белков. В молодых клетках она оптически однородна, в более старых имеет зернистость. Основная функция обмен веществ. В цитоплазме имеются различные включения митохондрии, рибосомы, полисахариды, полимасляная кислота и полифосфаты (волютин). Митохондрии выполняют дыхательные функции и анаэробный бродильный распад веществ; в рибосомах происходит биосинтез белков. Волютин выполняет роль запасных питательных веществ. При механическом или ином повреждении цитоплазмы клетка погибает.

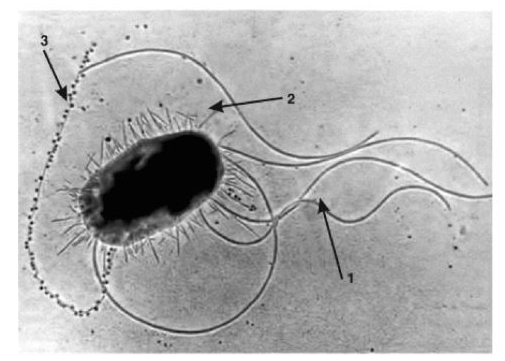

У многих бактерий имеются жгутики, благодаря которым бактерии подвижны. Жгутики представляют собой тонкие нити, отходящие от цитоплазматической мембраны. Жгутики выявляют с помощью электронной микроскопии препаратов, напыленных тяжелыми металлами (рис. 1.10), или в световом микроскопе после обработки препаратов специальными методами (например, после серебрения). Число жгутиков специфично для каждого вида бактерий от одного (холерный вибрион) до десятков, сотен (кишечная палочка, протей). В зависимости от расположения и числа жгутиков различают основные типы жгутикования (рис. 1.11).

Также у бактерий существуют такие образования, как ворсинки и пили, нитевидные тонкие образования. В функции входит прикрепление к поражаемой клетке, или конъюгация.

Термин «пили» чаще означает особые ворсинки, способствующие выполнению половых функций.

Из семейства сахаромицетов наибольшее промышленное значение имеет большой род сахаромицес, в который входит множество видов, в том числе дрожжи, применяемые в виноделии, пивоварении, хлебопечении, производстве спирта. Из семейства несахаромицетов наиболее часто встречаются роды торула и кандида, причиняющие значительный ушерб на пищевых предприятиях.

Дрожжи часто обнаруживают на мясе и мясопродуктах; они вызывают ослизнение мяса при хранении, образование пигментных пятен, а осмофильные дрожжи развиваются в рассолах.

В клетках плесени различают клеточную стенку, цитоплазму с включениями, одно или несколько ядер, в отличие от бактерий. Размножаются половым, бесполым путем и вегетативно. Основной способ распространения спорообразование.

Физиология микроорганизмов изучает жизнедеятельность микробных клеток, процессы их питания, дыхания, роста, размножения, закономерности взаимодействия с окружающей средой.

Микроорганизмы не имеют специальных органов питания, питание осуществляется всей поверхностью клетки. Интенсивность проникновения питательных веществ в клетку зависит от степени проницаемости клеточной оболочки, растворимости питательных веществ в воде, разности концентраций питательных веществ в клетке и во внешней среде. Чем сложнее химическое строение вещества, тем хуже оно проникает в клетку.

По способности усвоения углерода микроорганизмы делятся на автотрофные и гетеротрофные. Автотрофы способны самостоятельно продуцировать органические соединения из углекислого газа и солей азотной кислоты, способны существовать только в неорганической среде. Гетеротрофы используют готовые органические соединения (сахар, многоатомные спирты, органические кислоты) для получения углерода, минеральные вещества неспособны использовать в качестве энергетического материала. Нерастворимые источники углерода, такие как жиры, крахмал, также могут быть использованы после расщепления микроорганизмами.

Гетеротрофы делят на метатрофы и наратрофы. К метатрофам в первую очередь относятся сапрофиты, т.е. гнилостные микробы и большинство возбудителей брожения, а также значительное количество патогенных микроорганизмов. Для синтеза белков необходим азот, поэтому источником азота могут быть белковые вещества организмов, а в искусственных питательных средах используются пептоны и аминокислоты. Паратрофы организмы-паразиты, пользующиеся готовыми веществами клетки-хозяина (вирусы, риккетсии).

Рис. 1.12. Фазы роста и размножения бактерий

Быстрота размножения микробов изменяется во времени. На жидкой искусственной питательной среде наиболее четко видна динамика развития колонии, которое проходит четыре основные фазы (рис. 1.12). Лаг-фаза, фаза задержки роста, продолжается 3-5 ч, когда бактерии приспосабливаются к новым условиям среды, клетки увеличиваются в объеме, но размножение не происходит. Логарифмическая фаза роста характеризуется усиленным размножением бактерий, скорость появления клеток во много раз превышает скорость отмирания, фаза продолжается 5-6 ч. Во время этой фазы бактерии наиболее уязвимы и наилучшие возможности дня применения уничтожающих их агентов. В стационарной фазе число образующихся клеток постепенно становится равным числу отмирающих, фаза может быть очень продолжительной. Фаза отмирания наступает по мере истощения питательной среды и накопления продуктов обмена. Скорость отмирания варьируется. Часть оставшихся в живых клеток переходят в споры.

К числу основных факторов, оказывающих влияние на рост и размножение микроорганизмов, относятся факторы внешней среды.

Вирусы и бактерии: что опаснее?

Кем приходятся друг другу представителя микромира – вирусы и бактерии? Можно ли считать их врагами, друзьями, кровными родственниками или партнерами? Разберемся в их взаимодействии и роли в человеческом организме.

Для понимания процесса заражения можно привести аналогию с любым публичными заведением, которое в нашем случае является организмом человека. Через открытые двери в заведение попадают различные гости – вирусы и бактерии. Некоторые бактерии являются интеллигентной публикой и вреда не приносят, а некоторым вход категорически запрещен: они могут спровоцировать настоящий конфликт. Что касается вирусов – это, по большей части, бандиты. Не стоит ждать от них ничего хорошего.

Против нежелательных лиц снаружи и внутри заведения существует система охраны – иммунитет человека. Иногда иммунитет не справляется со своими задачами, устает или «отвлекается» на бактерии, пропуская внутрь опасные вирусы, которые моментально начинают рейдерский захват.

Так в чем заключается основная разница между ними? Для начала нужно четко понять, что они представляют собой, а уже на основании этого определить разницу и принцип воздействия на организм.

Что такое вирусы

А попадает он туда следующим образом:

Что такое бактерии

Попадание бактерий в организм повторяет пути вирусов. Но размножение бактерий осуществляется чаще вне клетки, чем внутри нее. Список болезней, которые развиваются в результате их проникновения в тело человека, чрезвычайно велик. Бактерии могут вызывать 3 :

Чем отличается вирус от бактерии

Подведем краткие итоги. Отличия вируса от бактерии таковы 4 :

Типичные вирусные заболевания: ОРВИ, грипп, герпес, корь и краснуха. Также к ним относятся энцефалит, гепатиты, оспа, ВИЧ и др.

Типичные бактериальные заболевания: сифилис, коклюш, холера, туберкулез, дифтерия, брюшной тиф и кишечные инфекции, ИППП.

Борьба с вирусами и бактериями

Полностью защититься от вирусов и бактерий невозможно. Человек постоянно подвергается атаке огромного числа микроорганизмов и главным барьером на их пути является иммунитет. Поэтому важно укреплять и держать иммунную систему в «боевом» состоянии, особенно в холодное время года и в периоды сезонных заболеваний.