Что такое бациллы и клостридии и в чем их различия

ГК «Униконс»

Продвижение и реализация комплексных пищевых добавок, антисептиков и др. продукции.

«Антисептики Септоцил»

Септоцил. Бытовая химия, антисептики.

«Петритест»

Микробиологические экспресс-тесты. Первые результаты уже через 4 часа.

«АльтерСтарт»

Закваски, стартовые культуры. Изготовление любых заквасок для любых целей.

3.2. СЛОВООБРАЗУЮЩИЕ МИКРООРГАНИЗМЫ: БАЦИЛЛЫ И КЛОСТРИДИИ

Спорообразующие палочки относятся к домену Бактерии, типу Фирмикуты, и классифицируются в зависимости от отношения к кислороду на аэробные (бациллы, класс Bacilli, порядок Bacillales, семейство ВасШасеае, род Bacillus) и анаэробные <клостридии, класс Clostridia, порядок Clostridiales, семейство Clostridiaceae, род Clostridium).

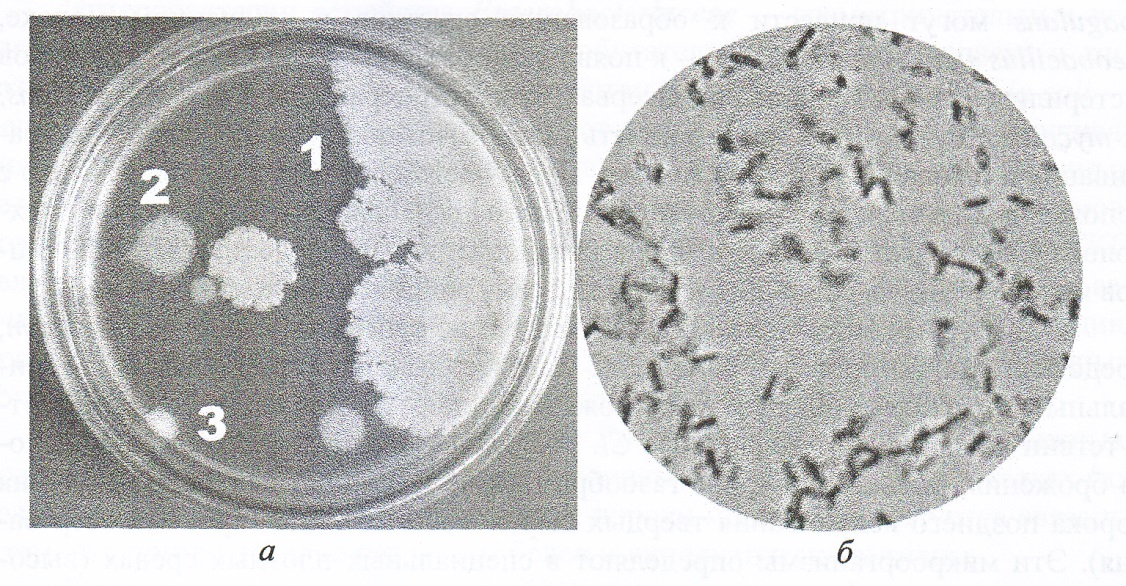

К роду Baeillus относятся грамположительные крупные палочки» обычно подвижные, эндоспоры которых чаще всего находятся в центре клетки, аэробы или факультативные анаэробы, образуют крупные пленчатые колонии на МПА (рис. 3.2).

Рис. 3.2

Колонии спорообразующих палочек рода Bacillus на питательном агаре (а) и морфология их клеток (б, фиксированный препарат, окраска фуксином, 90×15)

С появлением новых методов, позволяющих проводить анализ генотипа микроорганизмов, таксономический статус представителей рода Bacillus изменился: было введено 8 новых родов, четыре из которых (Alicyclobacillus, Brevi- bacillus, Paenibacillus, Geobacillus) ассоциируются с порчей пищевых продуктов.

Аэробные спорообразующие палочки могут вызывать различные пороки, связанные с разложением белка: горький вкус, пептонизацию, изменение консистенции, посторонние привкусы и запахи (гнили, плесени, прогорклости, фруктов, дрожжей и кислоты). Например, термофильные палочки Bacillus coagulans могут привести к образованию сгустков в сгущенном молоке, Geobacillus stearothermophilus gg- к появлению неприятных привкусов и запахов в стерилизованных молочных консервах, психротолерантные Bacillus circulans, В. mycoides, В. polymyxa могут вызвать газообразование, кисло-сладкое створаживание и появление горечи в молоке. Предупреждение этих пороков связано с использованием качественного молока, бактофугированием, соблюдением технологических режимов, в том числе стерилизации, применением бактериоци- нов и консервантов, соблюдением правил санитарии и гигиены.

Клостридия клостридии волк: С. difficile vs С. scindens

Клостридия клостридии волк: С. difficile vs С. scindens

Автор

Редактор

Тело человека населено триллионами микроорганизмов, совокупность которых называют микробиомом. Микробиом выполняет множество важных функций — от синтеза витаминов до расщепления сложных компонентов пищи. «Здоровая» микрофлора постоянно конкурирует за ограниченные питательные ресурсы с патогенными микроорганизмами, тем самым подавляя их рост. Однако из-за приема антибиотиков или других причин нормальный состав микробиома может нарушаться, и тогда патогены получают возможность размножаться неконтролируемо, вызывая болезни. Один из таких патогенов — бактерия Clostridium difficile, возбудитель псевдомембранозного колита. Борьба с С. difficile осложняется ее устойчивостью к большинству известных антибиотиков. Но недавно было показано, что рост С. difficile можно успешно подавлять не лекарствами, а при помощи родственного ему вида — С. scindens. Это открытие послужит основой для создания «умных» лекарств-пробиотиков: эффективных против С. difficile, но безопасных для полезной микрофлоры.

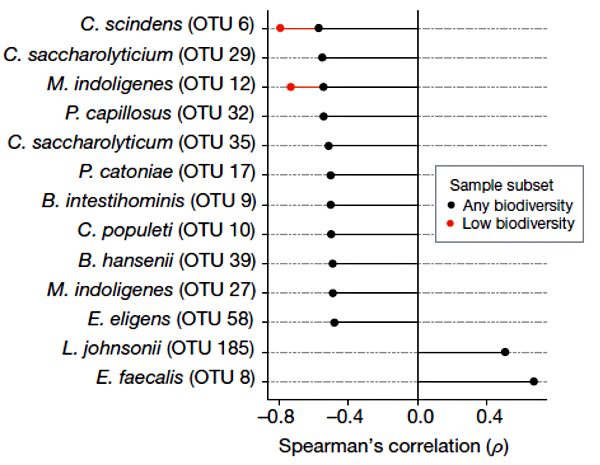

Рисунок 1. Корреляция между присутствием конкретных бактериальных таксонов в микробиоме и устойчивостью к заражению C. difficile [3].

Антибиотики эффективны в борьбе со множеством смертельных заболеваний, но вместе с тем они наносят существенный урон микробиому человека. После курса антибиотиков человек, как правило, более подвержен заражению различными патогенами. Clostridium difficile — грамположительная подвижная бактерия, основной возбудитель острых внутрибольничных кишечных инфекций. За последние 15 лет число смертельных случаев, обусловленных размножением С. difficile, возросло по меньшей мере в 10 раз, особенно среди пожилых и ослабленных людей [1]. Борьба с С. difficile осложняется тем, что при неблагоприятных условиях этот вид образует споры, выдерживающие действие антибиотиков. Такая особенность позволяет бактериям повторно колонизировать кишечник спустя несколько недель и даже месяцев после окончания лечения.

Недавно было показано, что трансплантация микробиомов здоровых доноров вылечивает тяжелые инфекции C. difficile [2]. Однако оставалось неизвестным, какие именно члены микробиома восстанавливают устойчивость организма к инфекции C. difficile и какими механизмами. И вот наконец вышла статья, которая проливает свет на довольно необычный механизм межвидовых взаимодействий в микробиоме [3].

О мышах и людях

C. difficile — не только человеческая беда, но и мышиная. Для начала микробиомы мышей пробовали травить разными антибиотиками и смотрели, как от этого меняется восприимчивость к C. difficile. В целом антибиотики не столько уменьшают суммарное число бактерий в кишечнике, сколько существенно нарушают расстановку сил — соотношение разных таксономических групп. Оказалось, что восприимчивость к C. difficile четко коррелирует с общим снижением видового разнообразия микробима. Удалось выделить горстку из 11 условных видов (операционных таксономических единиц), ассоциированных с устойчивостью к заражению C. difficile (рис. 1). Многие из них оказались тоже клостридиями (кластер Clostridium XIVa). Ученые обратили внимание на один таксон, присутствие которого сильнее всего коррелировало с резистентностью к C. difficile, даже у животных с экстремально низким видовым разнообразием микробиома. Героем оказался Clostridium scindens.

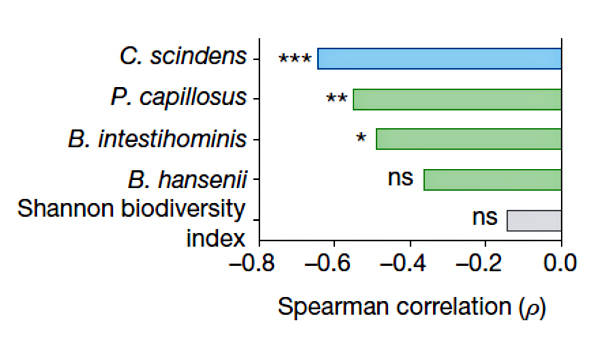

Рисунок 2. Корреляция между приживлением видов-кандидатов в микробиоме и устойчивостью к C. difficile [3].

Но то у мышей. Как же обстоят дела у человека? Для определения видов, связанных с устойчивостью к инфекции C. difficile, исследовали микробиомы пациентов, перенесших аллогеную трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток. Большинство из них проходило химиотерапию и/или лучевую терапию одновременно с курсом антибиотиков во время трансплантации. Ослабленный иммунитет и снижение видового разнообразия микробиома делают этих пациентов легкой мишенью для C. difficile. У человека удалось найти два основных вида, с которыми не уживались C. difficile. Наиболее сильным ингибитором оказался C. scindens, как и у мышей. Как будто бы победа?

Для проверки ингибирующего эффекта C. scindens вместе с несколькими другими перспективными бактериями запустили в кишечники животных, недавно принимавших антибиотики (рис. 2). Оказалось, что такая микробная трансплантация существенно облегчила течение инфекции, вызванной C. difficile, а также положительно сказалась на снижении смертности и увеличении массы тела по сравнению с контролем. Наиболее заметную устойчивость к C. difficile обеспечивал, как и ожидалось, C. scindens. Приживление трасплантированных бактерий в микробиоме отслеживали по наличию гена соответствующей 16S рРНК. Устойчивость к C. difficile росла прямо пропорционально обилию C. scindens. То есть улучшение приживаемости C. scindens может повысить защиту против C. difficile. Примечательно, что такая аккуратная замена плохой клостридии на очень похожую, но хорошую, не нарушает существующий в микробиоме баланс (ни качественный, ни количественный). Своеобразная антидотная терапия, только на уровне микробиома. Все это открывает искрящиеся горизонты для разработки безопасных лекарств против C. difficile. Но как именно C. scindens противостоит C. difficile?

Механизм ингибирующего действия

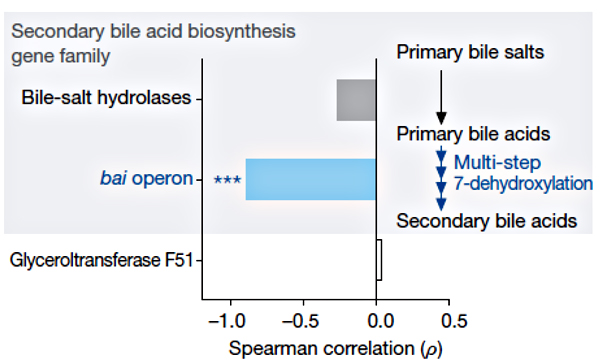

Рисунок 3. Корреляция между устойчивостью к C. difficile и наличием семейств генов, необходимых для синтеза вторичных желчных кислот [3].

Известно, что некоторые вторичные желчные кислоты могут ухудшать рост C. difficile in vitro [4]. У очень большого числа микробиомных бактерий есть ген bsh, кодирующий гидролазу желчных кислот. Однако у редкой бактерии (ужасно малой доли микробиомных организмов) есть все гены, необходимые для осуществления полного пути биосинтеза желчных кислот. Редкой бактерией, конечно же, оказалась C. scindens, обладающая критическим для синтеза вторичных желчных кислот геном 7α-гидроксистероид-дегидрогеназы (рис. 3). Именно на этой уникальной биохимической особенности и зиждется защитный механизм C. scindens против C. difficile. Внедрение C. scindens в микробиом животных, восприимчивых к C. difficile, восстанавливает необходимый уровень и соотношение вторичных желчных кислот: дезоксихолевой (DCA) и литохолевой (LCA). Обе эти кислоты подавляют рост C. difficile пропорционально своей концентрации. Примечательно, что C. scindens повышает количество вторичных желчных кислот до физиологического уровня и препятствует росту C. difficile даже у животных, прошедших курс антибиотикотерапии. Этот механизм консервативен — реализуется как в микробиоме мыши, так и в микробиоме человека.

Терапевтические перспективы

* — О черных делишках кишечных микробов-диверсантов, сокращающих пул желчных кислот и стимулирующих развитие атеросклероза, читайте в статье «Не доверяйте рекламе, или потенциальная связь метаболизма и развития атеросклероза» [6] — Ред.

Клостридии. Всегда рядом, всегда начеку

Ботулизм, столбняк, газовая гангрена… Об этих заболеваниях наслышаны если не все, то очень многие люди. Но если от столбняка существуют вакцины, например АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная сыворотка), то от псевдомембранозного колита, некротического энтерита, ботулизма или газовой гангрены таких вакцин нет. А вызываются все эти заболевания бактериями рода Clostridium.

Одним из наиболее распространенных видов клостридий является Clostridium difficile. Ее высевают из почвы, воды (в том числе и морской). Благодаря возможности образовывать эндоспоры (покрываться оболочкой и переживать неблагоприятный период в состоянии своеобразной «спячки») этот вид может длительно, до двух месяцев, сохраняться во внешней среде. Более того, в состоянии эндоспоры клостридия диффициле выдерживает даже кипячение. Чувствительность к антибиотикам у Clostridium difficile от природы очень низкая, поэтому лечение посредством антибиотикотерапии зачастую терпит фиаско.

Clostridium difficile входит в нормофлору (является представителем нормального микробного состава) желудочно-кишечного тракта, обитая преимущественно в толстом кишечнике. Хотя отдельные его представители встречаются и во рту, и в тонком отделе кишечника, и во влагалище у женщин. Чаще всего Clostridium difficile обнаруживается в кишечнике новорожденных (около половины младенцев), а из детей старше 2 лет и взрослых каждый 10 является обладателем этой бактерии.

Clostridium difficile вызывает такие заболевания как псевдомембранозный колит и антибиотикоассоциированные диареи. Патогенные (болезнетворные) свойства этой клостридии обусловлены выделением токсинов А и В, а также белка, угнетающего перистальтику (сократительную функцию) кишечника.

Антибиотикодиссоциированные диареи (сокращенно – ААД) могут вызываться не только клостридией дифициле, а и множеством других микроорганизмов (сальмонеллами, кандидами, клостридией перфрингенс, золотистым стафилококком, клебсиеллой). Этот вид диарей является наиболее частой внутрибольничной инфекцией и связана такая тенденция с тем, что в больницах, во-первых, концентрируется большая масса больных и здоровых людей. А во-вторых, здесь используется множество антибиотиков и дезинфицирующих средств, которые способствуют образованию генераций (поколений) микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам. Поэтому в мире ежегодно регистрируется около миллиона случаев ААД. Возникновение антибиотикоассоциированных диарей связано с тем, что антимикробные препараты подавляют как патогенную, так и нормальную микрофлору. Даже однократный прием антибиотиков широкого спектра действия может послужить причиной развития ААД.

Несмотря на это, дети младенческого возраста практически не болеют антибиотикоассоциированными диареями, вызываемыми клостридией диффициле. Связано это с тем, что дети получают с материнским молоком достаточно иммунных факторов, которые могут сдерживать размножение Clostridium difficile. Более того, в младенческом организме нет такого количества сопутствующей условно-патогенной микрофлоры, которая ослабляет иммунитет.

Антибиотикозависимые диареи могут иметь разную симптоматику и течение: от легкой диареи до тяжелейшего псевдомембранозного энтероколита (ПМК). Последний чаще всего вызывается именно клостридией диффициле.

В процессе течения заболевания отмечаются следующие симптомы:

При отсутствии лечения количество смертельных случаев составляет до 30 %.

Характерная особенность болезней, вызванных Clostridium difficile, является то, что около четверти случаев через время повторяются (рецидив заболевания). Причиной этого явления становятся споры клостридий, которые переживают период лечения, либо повторное заражение. Как правило, после лечения больные выздоравливают, или чувствуют себя значительно лучше, но спустя несколько дней (от 3 до 7) развивается рецидив.

Еще одна клостридия, которая может вызывать такие болезни желудочно-кишечного тракта, как пищевые токсикоинфекции и некротический энтерит, — Clostridium perfringens.

Некротический энтерит характеризуется формированием язв и эрозий и деструктивными (разрушающими) изменениями в слизистой оболочке. Первым симптомом заболевания является возникновение участков геморрагического некроза в начальных отделах тощей кишки. Эти участки имеют красный цвет. Наблюдается также сужение просвета кишечника в месте воспаления, за счет отечности стенки. Происходит тромбоз (закупорка) мелких кровеносных сосудов (артериол). У больного отмечаются озноб и лихорадка, рвота и кровавый пенистый понос.

Clostridium perfringens производит ферменты, расщепляющие белки (протеиназа), коллаген (коллагеназа), гиалуроновую кислоту (гиалуронидаза).

Профилактика заболеваний, причиной которых являются клостридии, в первую очередь заключается в соблюдении санитарно-гигиенических норм и правил: мытье и ошпаривание овощей и фруктов; длительная термическая обработка. Но немаловажным является также нормализация микрофлоры и укрепление иммунитета. Причем, как в процессе лечения, так и в процессе предупреждения этих болезней. Ограниченное и строго подконтрольное врачам применение антибиотиков, отказ от самолечения также очень важны для профилактики возникновения АДД и других болезней, связанных с клостридиями.

Университет

Около 60% микрофлоры находится в желудочно-кишечном тракте. Любой сбой в слаженной работе микромира способен вызвать проблемы многих систем и функций.

1. Что такое дисбактериоз? Часто можно встретить другие обозначения — дисбиоз и синдром усиленного микробного роста.

Термин «дисбактериоз» предложил в 1916 году немецкий ученый Альфред Ниссле, обозначив этим словом количественное изменение кишечной палочки. В 1972-м советский физиолог Александр Уголев охарактеризовал дисбактериоз как изменение качественного и количественного состава бактериальной флоры кишечника, возникающее под влиянием неправильного питания, физического и психического стресса, тяжелых заболеваний, приема антибактериальных препаратов, хирургических вмешательств, иммунодефицита, загрязнения окружающей среды и др.

В нашей стране термин «дисбактериоз» ввел во врачебный обиход академик Александр Билибин (1897–1976) для именования качественных и количественных сдвигов в микробиоценозе кишечника, прежде всего толстого, нарушения видового и количественного состава микробных популяций в определенном биотопе. Российский ученый профессор Яков Циммерман предложил термин «дисбиоз»: он отражает изменение не только бактериальной флоры, но и грибов, а также связанные с нарушением микроэкологии кишечника метаболические, трофические и другие расстройства макроорганизма.

Сегодня термины «дисбактериоз» и «дисбиоз» оспариваются и даже отрицаются представителями западной медицины и их сторонниками в нашей стране. Вместо понятия «дисбиоз» в специальной литературе популяризируется «синдром избыточного бактериального роста» (СИБР) (в англоязычной литературе — bacterial overgrowth syndrome). Однако он отражает иную патофизиологическую и клиническую ситуацию — распространение микробного роста в тонкую кишку (микроорганизмов более 10 5 в 1 мл кишечного содержимого у взрослых и более 10 4 в 1 мл — у детей), т. е. не качественный, а количественный сдвиг в микроценозе.

В МКБ-10 терминов «дисбактериоз», «дисбиоз» и «СИБР» нет. Но в клинической практике ими активно пользуются.

2. Можно ли назвать дисбиоз и СИБР самостоятельными заболеваниями? Требуют ли они лечения?

СИБР и дисбиоз — это вторичные синдромы, сопутствующие многим патологическим процессам.

Нарушение баланса кишечной микрофлоры отмечается при синдроме раздраженного кишечника, диарее путешественников, антибиотико-ассоциированной, воспалительных заболеваниях кишечника и другой патологии. Однако это не означает, что СИБР и дисбиоз не нужно диагностировать и лечить. Расстройства микробиоценоза кишечника и увеличение числа условно-патогенной и патогенной микрофлоры кишечника (золотистый стафилококк, энтеропатогенная кишечная палочка, энтеробактер, протей, клебсиелла, синегнойная палочка, шигеллы, кампилобактер, клостридии, кандиды и др.) требуют терапии, т. к. вызывают и поддерживают местное воспаление, сопровождаются интоксикацией и могут привести к развитию сепсиса. При субкомпенсированном и декомпенсированном кишечном дисбиозе лечение обязательно.

3. В чем причины проблем с кишечной микрофлорой?

Дисбиоз развивается вследствие инфекционных заболеваний и постинфекционных состояний; после антибиотико-, гормоно- и

полихимиотерапии, применения слабительных средств и сорбентов; хирургического удаления части кишечника. Играют роль избыточное, несбалансированное и беспорядочное питание; дефицит пищевых волокон в рационе; употребление продуктов с обилием консервантов, красителей, ксенобиотиков; радиационные повреждения кишечника; гидроколонотерапия.

СИБР появляется при гипо- и анацидных состояниях желудка; лактазной и дисахаридазной недостаточности, целиакии; хроническом панкреатите и холецистите, воспалительных заболеваниях тонкой кишки (болезнь Крона, болезнь Уиппла, васкулиты); нейропатиях и миопатиях; опухолях кишечника и хронических запорах.

4. Как диагностировать нарушения микробиоценоза?

Поскольку в кишечнике живут более 500 видов бактерий (их общая масса может достигать 2,5 кг), определить нарушения количественного и качественного состава микрофлоры непросто. Применяются следующие методики:

классический бактериологический анализ кала (посев на дисбиоз) с определением основных видов микроорганизмов;

посев на бактериальные среды кишечного содержимого, полученного эндоскопически (для определения СИБР);

дыхательный тест с лактулозой, ксилозой, меченной изотопом углерода 14С;

бактериологическое исследование кала путем ПЦР, FISH-методом, изучение микробных метаболитов (индикан, фенол, паракрезол, аммиак и др.);

хромато-масс-спектрометрия родового состава микроорганизмов, позволяющая обнаружить живые и мертвые микроорганизмы и узнать их концентрации.+

5. Как проявляется дисбактериоз?

Симптомы неспецифичны; могут наблюдаться при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, не сопровождающихся нарушением микробиоценоза. Основные признаки — диспепсический синдром (отрыжка, неприятный вкус во рту, повышенное газообразование, вздутие живота, урчание, понос, боли и зуд в области заднего прохода), синдром малдигестии (нарушение переваривания и всасывания жиров, мяса, углеводов), боль в животе, аллергические реакции (вздутие живота, жидкий пенистый стул, кожный зуд, крапивница, отек Квинке, бронхоспазм, полиартралгии).

Весьма характерно наличие внутренней интоксикации: слабость, быстрая утомляемость, отсутствие аппетита, головные боли, повышение температуры. При длительном течении развивается синдром мальабсорбции, проявляющийся поливитаминной недостаточностью, снижением массы тела, анемией.

За сутки в пищеварительном тракте образуется несколько литров газа, который в основном поглощается кишечной стенкой. Около 600 мл ежедневно выделяется через прямую кишку, а при избыточном росте бактерий его количество увеличивается до 2 л и более.+

6. Какое лечение необходимо при СИБР и дисбиозе?

Показания к уничтожению микробного загрязнения (к деконтаминации) — СИБР и наличие высоких титров условно-патогенной микрофлоры, представляющей угрозу переноса микробов в тонкую кишку. Для этого применяется несколько групп лексредств:+

препараты спорообразующей транзиторной флоры;

Антибиотики не должны всасываться из кишечника и подавлять рост нормальной микрофлоры. Этим требованиям отвечает рифаксимин — местный кишечный антисептик, который хорошо переносится и не вызывает бактериальной резистентности. Препарат имеет широкий спектр действия против условно-патогенных и патогенных грамположительных (стрептококки, стафилококки, энтерококк, туберкулезная палочка), грамотрицательных (шигелла, сальмонелла, иерсиния, протей, кишечная палочка, пептострептококк, холерный вибрион), аэробных бактерий, а также анаэробных грамположительных (клостридии, пептококк) и грамотрицательных (бактероиды, пилорический хеликобактер). Это лексредство с успехом используется для лечения острых кишечных инфекций, коррекции СИБР, санации толстой кишки при дисбактериозе и печеночной энцефалопатии. Рифаксимин применяется в течение недели по 400 мг 3 раза в сутки. При этом уровень выдыхаемого водорода снижается в 3–5 раз уже к третьему дню терапии, что свидетельствует о быстрой санации тонкой кишки.

Можно использовать и другие антибактериальные препараты: производные оксихинолов (интетрикс), нитрофуранов (нифуроксазид, или стопдиар), нитроимидазолы (метронидазол, тинидазол), энтерофурил. Метронидазол и тинидазол показаны при контаминации анаэробными микроорганизмами. Интетрикс и нифуроксазид обладают антимикробным действием по отношению к шигеллам, сальмонеллам, иерсиниям, кампилобактеру, протею, клебсиелле, патогенным коккам, а интетрикс также подавляет рост грибов и амеб. Длительность терапии при СИБР — 12–14 дней.

При толстокишечном дисбиозе IV степени и неэффективности кишечных антисептиков необходимы антибиотики общерезорбтивного действия, предпочтительно фторхинолоны (офлоксацин, ципрофлоксацин, норфлоксацин, пефлоксацин); при псевдомембранозном колите — ванкомицин, метронидазол, энтерол, бацитрацин.

Показания к назначению антибиотиков: микробное загрязнение тонкой кишки; генерализованная форма дисбактериоза; выраженный интоксикационный синдром; упорный диарейный синдром; тяжелый иммунодефицит.

Применение бактериофагов при кишечном дисбиозе не оправдало возлагаемых на них надежд: оно провоцирует мутации бактерий.

Для снятия симптомов дисбиоза используют регуляторы кишечной моторики (дебридат, метеоспазмил, мотилиум, дицетел, мукофальк, имодиум), энтеросорбенты (смекта, энтеросгель, энтеродез).

7. Какие биологические препараты применяют для лечения дисбиоза?

Есть несколько групп биологических средств коррекции нарушений микрофлоры кишечника. Эубиотики, или пробиотики, содержат живые облигатные микроорганизмы; симбиотики — комбинацию из нескольких видов живых организмов; пребиотики — стимуляторы роста нормальных микроорганизмов; синбиотики — живые бактерии; пребиотические комплексы — рациональную комбинацию из пробиотиков, пребиотиков, сорбентов, витаминов, микроэлементов.

8. Как воздействуют пробиотики?

В широком смысле слова это живые микроорганизмы и вещества микробного и другого происхождения, оказывающие благоприятный эффект на физиологические функции, биохимические и поведенческие реакции организма через оптимизацию его микроэкологического статуса.

Выделяют 4 поколения пробиотиков. К 1-му относятся однокомпонентные (колибактерин, бифидумбактерин, лактобактерин), т. е. содержащие 1 штамм бактерий.

Препараты 2-го поколения (бактисубтил, биоспорин, споробактерин и др.), основанные на использовании неспецифических для человека микроорганизмов, являются самоэлиминирующимися антагонистами патогенной микрофлоры.

Препараты 3-го поколения включают поликомпонентные пробиотики, в составе которых несколько симбиотических штаммов бактерий одного вида (ацилакт, аципол и др.) или разных видов (линекс, бифиформ) с взаимоусиливающим действием.

К 4-му поколению относят иммобилизованные на сорбенте бифидосодержащие препараты (бифидумбактерин форте, пробифор). Сорбированные бифидобактерии эффективно колонизируют слизистую оболочку кишечника, оказывая более выраженное протективное действие, чем несорбированные аналоги.

Эффекты воздействия данных лексредств на организм человека:

синтез нутриентов и антиоксидантов (витаминов С, К, группы В, фолиевой кислоты, короткоцепочечных жирных кислот, бутирата, оксида азота);

защитная функция (колонизация слизистой толстого кишечника, выработка лизоцима, бактериоцинов, снижение продукции эндотоксинов, снижение мутагенности);

иммуномодулирующая (стимуляция макрофагов, синтеза IgA, подавление синтеза IgE, модулирование цитокинового ответа);

пищеварительная (расщепление углеводов, клетчатки, жиров, белков, деконъюгация желчных кислот);

цитопротективная (нейтрализация токсических субстратов и метаболитов, стимуляция регенерации и дифференцировки эпителия кишечника, антиканцерогенный эффект бутирата через регуляции апоптоза).

9. Что такое пребиотики?

Это препараты или БАД немикробного происхождения. Они не перевариваются в кишечнике, положительно влияют на организм, стимулируя рост и/или метаболическую активность нормальной микрофлоры кишечника. Типичные представители пребиотиков — соединения, относящиеся к классу низкомолекулярных углеводов: дисахариды, олигосахариды, которые широко распространены в природе. Пребиотики не должны подвергаться гидролизу пищеварительными ферментами и абсорбироваться в верхних отделах пищеварительного тракта. Они селективно стимулируют 1 вид или определенную группу микроорганизмов толстой кишки.

В качестве пребиотиков используют олигосахариды (соевый олигосахарид, фруктоолигосахариды); моносахариды (ксилоза); дисахариды (лактулоза); полисахариды (пектины, декстрин, инулин), пищевые волокна трав (псиллиум), злаковых (отруби, Рекицен-РД), фруктов; пептиды (соевые, молочные); ферменты (протеазы сахаромицетов и др.); аминокислоты (валин, аргинин, глутаминовая кислота); антиоксиданты (каратиноиды, глутатион, витамины А, С, Е, соли селена); ненасыщенные жирные кислоты; органические кислоты (уксусная, пропионовая, лимонная); другие вещества (лецитин, парааминобензойная кислота, лактоферрин, лектины, экстракты водорослей, растительные и микробные экстракты).

Пребиотики лучше использовать на начальных этапах дисбиоза, а также для его профилактики.

10. Назначают ли при дисбиозе фитотерапию?

Их лечебный эффект несильный и наблюдается только после длительного воздействия.

В зависимости от формы и выраженности дисбиоза пациентам с нарушениями кишечной микрофлоры для домашнего лечения можно рекомендовать при:

стафилококковом дисбактериозе — эвкалипт, зверобой, аир, календулу, барбарис, мать-и-мачеху, исландский мох. В рационе должны присутствовать ягоды черники, рябины, земляники, малины; чеснок, хрен;

микотическом кандидозном дисбактериозе — липу, тимьян, почки березы, эвкалипт, мяту, мелиссу, фенхель, шалфей, аир, исландский мох, валериану, веронику, девясил, бадан. Надо употреблять в пищу бруснику, морковь, черемшу; дрожжевой, картофельный, тыквенный и рисовый экстракты;

гнилостном дисбактериозе — крапиву, бруснику, тмин, смородину, лапчатку прямостоячую, бадан, почки березы, чистотел, полынь горькую, маклею, лопух. Показаны абрикосы, ягоды смородины, рябины, брусники; топинамбур, красный сладкий перец;

протейном дисбактериозе — эвкалипт, календулу, аир, подорожник, зверобой, ольху, бадан, полынь, лапчатку прямостоячую. Полезны клюква, малина, смородина, перец, чеснок, лук.

Различают 3 степени нарушений микробиоценоза.

Средняя. Увеличивается количество аэробов. Снижается титр бифидофлоры. Число анаэробов и аэробов примерно одинаковое. Появляются атипичные формы кишечной палочки, повышается титр условнопатогенных микроорганизмов.

Тяжелая. Количество аэробов превышает число анаэробов. Резко снижен титр бифидо и лактобактерий. Увеличено число условнопатогенной флоры — 10 7 и выше. Пациенты жалуются на расстройство стула, метеоризм; есть признаки интоксикации: повышенная температура, слабость, быстрая утомляемость.

Анатолий Близнюк, доцент кафедры поликлинической терапии БГМУ, кандидат мед.наук

Медицинский вестник, 25 июня 2014