Что такое бинарная номенклатура биология

Биологическая номенклатура

Биномина́льная, или бина́рная, или биномиа́льная номенклатура — принятый в биологической систематике способ обозначения видов при помощи двухсловного названия (биномена), состоящего из сочетания двух названий или имен: имени рода и имени вида (согласно терминологии, принятой в зоологической номенклатуре) или имени рода и видового эпитета (согласно ботанической терминологии). Имя рода всегда пишется с большой буквы, имя вида (видовой эпитет) — всегда с маленькой (даже если происходит от имени собственного). В тексте биномен, как правило, пишется курсивом. Имя вида (видовой эпитет) не следует приводить отдельно от имени рода, поскольку без имени рода оно совершенно лишено смысла. В некоторых случаях допускается сокращение имени рода до одной буквы или стандартного сокращения. По установившейся в России традиции, в зоологической литературе получило распространение словосочетание биномиальная номенклатура (от англ. binomial ), а в ботанической — бинарная, или биноминальная номенклатура (от лат. binominalis ).

Содержание

Примеры

Например, в научных названиях Papilio machaon Linnaeus, 1758 (махаона) или Rosa canina Linnaeus, 1753 (шиповника), первое слово — имя рода, к которому принадлежат эти виды, а второе слово — имя вида или видовой эпитет. После биномена нередко помещают сокращенную ссылку на работу, в которой данный вид был впервые описан в научной литературе и снабжен названием, данным согласно определенным правилам. В нашем случае это ссылки на работы Карла Линнея: десятое издание Systema naturae (1758) и Species plantarum (1753).

Возникновение биномиальной номенклатуры

Полиномиальные названия

Биномиальная номенклатура в том виде, в котором она применяется в наше время, сложилась во второй половине XVIII — начале XIX вв. До этого использовались довольно длинные многословные, или полиномиальные названия.

Первые полиномиалы складывались стихийно в ходе составления травников XVI века. Авторы этих сочинений, «отцы ботаники» Отто Брунфельс, Иеронимус Трагус и Леонхарт Фукс, сопоставляя растения Германии с растениями, описанными античными авторами (преимущественно, Диоскоридом), образовывали новые названия путем добавления эпитетов к названиям древних, которые были, как и большинство народных названий, исходно однословны. По мере увеличения числа известных видов растений, полиномиалы росли, доходя порой до полутора десятков слов. Некоторые из них состояли всего из двух слов, но сходство с биномиальной номенклатурой было лишь поверхностным. Это было связано с тем, что концепция рангов систематических категорий и представления о необходимой связи между процедурами классификации и именования получили распространение только в конце XVII столетия.

Лишь в работах Жозефа Питтона де Турнефора (1694) и Августа Бахмана (Ривинуса) (1690-е гг.) была введена сложная система соподчиненных категорий (в частности, были обособлены категории рода и вида в более-менее современном понимании) и впервые применен принцип один род — одно название. Согласно этому принципу названия всех растений, относимых к одному роду, следовало начинать с одного и того же слова или устойчивого словосочетания — имени рода. Имена видов должны были образовываться при помощи добавления к имени рода более или менее многословных видовых отличий (так называемых differenitае specifісае). Поскольку differenita specifica имела диагностическое значение, в ней не было надобности, если род не подразделялся на виды. Название в таких случаях состояло только из имени рода без добавления видового отличия. [1]

Карл Линней: возникновение nomina trivialia

Использование многословных названий на практике было связано с определенными трудностями. Во-первых, они были длинными, во вторых, они были подвержены изменениям: при добавлении в род новых видов, их следовало пересматривать, чтобы они могли сохранять свои диагностические функции. В связи с этим, в отчетах о путешествиях и «экономических» исследованиях о хозяйственном применении растений и животных Линней и его ученики использовали сокращенные наименования. Сначала такие сокращенные наименования состояли из имени рода и номера вида, согласно сочинениям Линнея Flora suecica или Fauna suecica. С середины 1740-х гг. они начали экспериментировать с использованием так называемых тривиальных названий (лат. nomina trivialia ). Впервые они появились в указателе к описанию путешествия на Эланд и Готланд (1745) и затем в Pan Svecicus (каталог растений Швеции с указанием того, какие виды домашнего скота ими питаются) (1749).

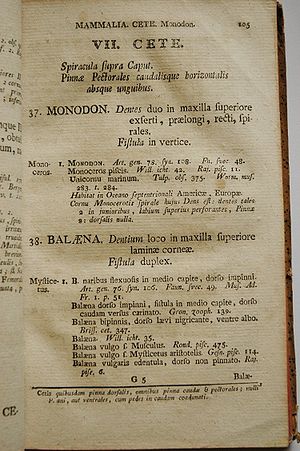

В работах Линнея и его ближайших последователей nomina trivialia располагались на полях страницы. Обычай помещать nomen triviale непосредственно за именем рода, как это делается в настоящее время, сложился только к концу XVIII — началу XIX вв. [2]

Первые номенклатурные кодексы

Практика применения биноменов была закреплена первыми номенклатурными кодексами, появившимися в 1840—60-х гг. Необходимость разработки кодексов, регулирующих образование новых названий и применение старых, была связана с нараставшим номенклатурным хаосом. При увеличении числа авторов, недостаточной интенсивности научной коммуникации и ослаблении дисциплинирующего влияния устаревших сочинений Линнея, не соответствовавших номенклатурным практикам того времени, количество новых названий начало нарастать лавинообразно.

Первые номенклатурные правила были разработаны в Англии и приняты на заседании Британской ассоциацией содействия науке (BAAS) в 1842 г. Наиболее деятельное участие в их разработке принял Хьюго Теодор Стриклэнд, английский натуралист, геолог и орнитолог. В ботанике попытку кодификации правил предпринял Альфонс Декандоль, опубликовавший в 1867 г. «Законы ботанической номенклатуры». Позже, в начале XX века на их основе были разработаны международные кодексы зоологической и ботанической номенклатуры (а во второй половине XX века специальные кодексы номенклатуры бактерий и вирусов). Во всех этих кодексах научным названием вида считается биномиальное название, состоящее из имени рода и того, что было изобретено Линнеем и его учениками как nomen triviale. [3]

Бинарная номенклатура

Биномина́льная, или бина́рная, или биномиа́льная номенклатура — принятый в биологической систематике способ обозначения видов при помощи двухсловного названия (биномена), состоящего из сочетания двух названий или имен: имени рода и имени вида (согласно терминологии, принятой в зоологической номенклатуре) или имени рода и видового эпитета (согласно ботанической терминологии). Имя рода всегда пишется с большой буквы, имя вида (видовой эпитет) — всегда с маленькой (даже если происходит от имени собственного). В тексте биномен, как правило, пишется курсивом. Имя вида (видовой эпитет) не следует приводить отдельно от имени рода, поскольку без имени рода оно совершенно лишено смысла. В некоторых случаях допускается сокращение имени рода до одной буквы или стандартного сокращения. По установившейся в России традиции, в зоологической литературе получило распространение словосочетание биномиальная номенклатура (от англ. binomial ), а в ботанической — бинарная, или биноминальная номенклатура (от лат. binominalis ).

Содержание

Примеры

Например, в научных названиях Papilio machaon Linnaeus, 1758 (махаона) или Rosa canina Linnaeus, 1753 (шиповника), первое слово — имя рода, к которому принадлежат эти виды, а второе слово — имя вида или видовой эпитет. После биномена нередко помещают сокращенную ссылку на работу, в которой данный вид был впервые описан в научной литературе и снабжен названием, данным согласно определенным правилам. В нашем случае это ссылки на работы Карла Линнея: десятое издание Systema naturae (1758) и Species plantarum (1753).

Возникновение биномиальной номенклатуры

Полиномиальные названия

Биномиальная номенклатура в том виде, в котором она применяется в наше время, сложилась во второй половине XVIII — начале XIX вв. До этого использовались довольно длинные многословные, или полиномиальные названия.

Первые полиномиалы складывались стихийно в ходе составления травников XVI века. Авторы этих сочинений, «отцы ботаники» Отто Брунфельс, Иеронимус Трагус и Леонхарт Фукс, сопоставляя растения Германии с растениями, описанными античными авторами (преимущественно, Диоскоридом), образовывали новые названия путем добавления эпитетов к названиям древних, которые были, как и большинство народных названий, исходно однословны. По мере увеличения числа известных видов растений, полиномиалы росли, доходя порой до полутора десятков слов. Некоторые из них состояли всего из двух слов, но сходство с биномиальной номенклатурой было лишь поверхностным. Это было связано с тем, что концепция рангов систематических категорий и представления о необходимой связи между процедурами классификации и именования получили распространение только в конце XVII столетия.

Лишь в работах Жозефа Питтона де Турнефора (1694) и Августа Бахмана (Ривинуса) (1690-е гг.) была введена сложная система соподчиненных категорий (в частности, были обособлены категории рода и вида в более-менее современном понимании) и впервые применен принцип один род — одно название. Согласно этому принципу названия всех растений, относимых к одному роду, следовало начинать с одного и того же слова или устойчивого словосочетания — имени рода. Имена видов должны были образовываться при помощи добавления к имени рода более или менее многословных видовых отличий (так называемых differenitае specifісае). Поскольку differenita specifica имела диагностическое значение, в ней не было надобности, если род не подразделялся на виды. Название в таких случаях состояло только из имени рода без добавления видового отличия. [1]

Карл Линней: возникновение nomina trivialia

Использование многословных названий на практике было связано с определенными трудностями. Во-первых, они были длинными, во вторых, они были подвержены изменениям: при добавлении в род новых видов, их следовало пересматривать, чтобы они могли сохранять свои диагностические функции. В связи с этим, в отчетах о путешествиях и «экономических» исследованиях о хозяйственном применении растений и животных Линней и его ученики использовали сокращенные наименования. Сначала такие сокращенные наименования состояли из имени рода и номера вида, согласно сочинениям Линнея Flora suecica или Fauna suecica. С середины 1740-х гг. они начали экспериментировать с использованием так называемых тривиальных названий (лат. nomina trivialia ). Впервые они появились в указателе к описанию путешествия на Эланд и Готланд (1745) и затем в Pan Svecicus (каталог растений Швеции с указанием того, какие виды домашнего скота ими питаются) (1749).

В работах Линнея и его ближайших последователей nomina trivialia располагались на полях страницы. Обычай помещать nomen triviale непосредственно за именем рода, как это делается в настоящее время, сложился только к концу XVIII — началу XIX вв. [2]

Первые номенклатурные кодексы

Практика применения биноменов была закреплена первыми номенклатурными кодексами, появившимися в 1840—60-х гг. Необходимость разработки кодексов, регулирующих образование новых названий и применение старых, была связана с нараставшим номенклатурным хаосом. При увеличении числа авторов, недостаточной интенсивности научной коммуникации и ослаблении дисциплинирующего влияния устаревших сочинений Линнея, не соответствовавших номенклатурным практикам того времени, количество новых названий начало нарастать лавинообразно.

Первые номенклатурные правила были разработаны в Англии и приняты на заседании Британской ассоциацией содействия науке (BAAS) в 1842 г. Наиболее деятельное участие в их разработке принял Хьюго Теодор Стриклэнд, английский натуралист, геолог и орнитолог. В ботанике попытку кодификации правил предпринял Альфонс Декандоль, опубликовавший в 1867 г. «Законы ботанической номенклатуры». Позже, в начале XX века на их основе были разработаны международные кодексы зоологической и ботанической номенклатуры (а во второй половине XX века специальные кодексы номенклатуры бактерий и вирусов). Во всех этих кодексах научным названием вида считается биномиальное название, состоящее из имени рода и того, что было изобретено Линнеем и его учениками как nomen triviale. [3]

Биноминальная номенклатура

Биномина́льная, или бина́рная, или биномиа́льная номенклатура — принятый в биологической систематике способ обозначения видов при помощи двухсловного названия (биномена), состоящего из сочетания двух названий или имен: имени рода и имени вида (согласно терминологии, принятой в зоологической номенклатуре) или имени рода и видового эпитета (согласно ботанической терминологии).

Имя рода всегда пишется с большой буквы, имя вида (видовой эпитет) — всегда с маленькой (даже если происходит от имени собственного). В тексте биномен, как правило, пишется курсивом. Имя вида (видовой эпитет) не следует приводить отдельно от имени рода, поскольку без имени рода оно лишено смысла. В некоторых случаях допускается сокращение имени рода до одной буквы или стандартного сокращения.

По установившейся в России традиции, в зоологической литературе получило распространение словосочетание биномиальная номенклатура (от англ. binomial ), а в ботанической — бинарная, или биноминальная номенклатура (от лат. binominalis ).

Содержание

Примеры

Например, в научных названиях Papilio machaon Linnaeus, 1758 (махаона) и Rosa canina L., 1753 (шиповника), первое слово — имя рода, к которому принадлежат эти виды, а второе слово — имя вида или видовой эпитет. После биномена нередко помещают сокращённую ссылку на работу, в которой данный вид был впервые описан в научной литературе и снабжён названием, данным согласно определённым правилам. В нашем случае это ссылки на работы Карла Линнея: десятое издание Systema naturae (1758) и Species plantarum (1753), при этом можно обратить внимание на то, что в зоологии и ботанике иногда применяются различные обозначения для одного и того же учёного.

Возникновение биномиальной номенклатуры

Полиномиальные названия

Биномиальная номенклатура в том виде, в котором она применяется в наше время, сложилась во второй половине XVIII — начале XIX вв. До этого использовались довольно длинные многословные, или полиномиальные названия.

Лишь в работах Жозефа Питтона де Турнефора (1694) и Августуса Бахмана (Ривинуса) (1690-е гг.) была введена сложная система соподчинённых категорий (в частности, были обособлены категории рода и вида в более-менее современном понимании) и впервые применён принцип «один род — одно название». Согласно этому принципу, названия всех растений, относимых к одному роду, следовало начинать с одного и того же слова или устойчивого словосочетания — имени рода. Имена видов должны были образовываться при помощи добавления к имени рода более или менее многословных видовых отличий (так называемых differenitae specificae). Поскольку differenita specifica имела диагностическое значение, в ней не было надобности, если род не подразделялся на виды. Название в таких случаях состояло только из имени рода без добавления видового отличия. [2]

Карл Линней: возникновение nomina trivialia

Использование многословных названий на практике было связано с определёнными трудностями. Во-первых, они были длинными, во-вторых, они были подвержены изменениям: при добавлении в род новых видов их следовало пересматривать, чтобы они могли сохранять свои диагностические функции. В связи с этим в отчётах о путешествиях и «экономических» исследованиях о хозяйственном применении растений и животных Линней и его ученики использовали сокращённые наименования. Сначала такие сокращённые наименования состояли из имени рода и номера вида, согласно сочинениям Линнея Flora suecica или Fauna suecica. С середины 1740-х годов они начали экспериментировать с использованием так называемых тривиальных названий (лат. nomina trivialia ). Впервые они появились в указателе к описанию путешествия на Эланд и Готланд (1745) и затем в Pan Svecicus (каталог растений Швеции с указанием того, какие виды домашнего скота ими питаются) (1749).

В работах Линнея и его ближайших последователей nomina trivialia располагались на полях страницы. Обычай помещать nomen triviale непосредственно за именем рода, как это делается в настоящее время, сложился только к концу XVIII — началу XIX вв. [3]

Первые номенклатурные кодексы

Практика применения биноменов была закреплена первыми номенклатурными кодексами, появившимися в 1840—1860-х гг. Необходимость разработки кодексов, регулирующих образование новых названий и применение старых, была связана с нараставшим номенклатурным хаосом. При увеличении числа авторов, недостаточной интенсивности научной коммуникации и ослаблении дисциплинирующего влияния устаревших сочинений Линнея, не соответствовавших номенклатурным практикам того времени, количество новых названий начало нарастать лавинообразно.

Биноминальная номенклатура История, правила, преимущества и примеры

биноминальная номенклатура Это система, используемая научным сообществом, чтобы дать название двум словам каждому живому организму. Он был создан Карлом Линнеем в восемнадцатом веке, и с момента своего создания он использовался во всех научных областях биологии для единообразной идентификации различных видов..

В случае этого конкретного вида аистов, нигра означает «черный» поэтому, Ciconia Nigra переводится как «черный аист». Соединяя оба термина, создается биноминальная номенклатура, которая приводит к научному названию данного организма.

фон

Карл Линней был шведским ученым, посвятившим большую часть своей жизни изучению ботаники. Тем не менее, его достижением, которое больше всего затронуло научное сообщество, стало создание биномиальной номенклатуры..

С 1735 по 1759 годы Линней опубликовал серию работ, которые заложили основы системы номенклатуры, которая используется до сих пор..

Ранее произвольная фраза использовалась для названия вида. Предложение шведского ученого устранило субъективный элемент назначения.

Его идея заменила традиционную номенклатуру системой, которая служила для того, чтобы дать название виду, по которому они могли бы быть признаны на универсальном уровне..

Впервые Линней использовал эту систему в небольшом проекте, в котором студенты должны были определить растения, которые потреблял каждый вид домашнего скота..

У него был большой успех с его идеей, но только в 1753 году он опубликовал свою первую работу с биноминальной номенклатурой, названную Род Plantarum.

правила

Правила биномиальной номенклатуры были установлены таким образом, чтобы все научное сообщество могло уникальным образом называть виды. Тем не менее, также важно, чтобы имена имели всемирное использование.

пол

Род вида также известен как родовое название. Вы должны всегда начинать с заглавной буквы. Например, собаки известны в научном сообществе как Волчанка.

Важно, чтобы вторая часть номенклатуры не использовалась повторно в пределах одного и того же биологического семейства, но род может использоваться более чем в одном названии..

вид

Вид также известен как специфическое название и относится ко второму слову номенклатуры. Это имеет различное значение в зависимости от отрасли биологии, к которой оно относится, но оно всегда имеет тенденцию охватывать определенное семейство животных или растений..

В отличие от пола слово, относящееся к виду, всегда пишется в нижнем регистре. Можно использовать существительное или прилагательное, если оно соответствует грамматическому полу первого слова номенклатуры (женский или мужской).

письменность

Имена, относящиеся к биномиальной номенклатуре, всегда должны быть написаны курсивом. На самом деле, в общих чертах, при написании текста на компьютере при написании биномиальной номенклатуры следует использовать типографику, отличную от остальной части текста..

Другое дополнительное правило письма применяется, когда слово повторяется несколько раз по всему тексту. В первый раз номенклатура должна быть написана полностью.

Однако с этого момента жанр можно обобщать каждый раз, когда он переписывается. Например, Homo Sapiens, H. sapiens.

выгода

ясность

Использование универсального названия для обозначения каждого конкретного вида животных является основным преимуществом биноминальной номенклатуры..

При использовании одного термина, независимо от того, на каком языке он говорит, языковой барьер, который создается при переводе открытия с одного языка на другой, устраняется..

Его использование также создает элемент подлинности. Некоторые слова биномиальной номенклатуры используются за пределами научного сообщества для обозначения определенных видов, таких как Homo Sapiens.

память

По сравнению с системой, которая использовалась в древности для присвоения научных названий видам, бином значительно короче и его легче запомнить.

Кроме того, это соответствует использованию имен в большинстве культур по всему миру, где сначала присваиваются имя, а затем фамилия. Система биномиальной номенклатуры руководствуется тем же принципом, который облегчает запоминание.

подлинность

С таксономической точки зрения вид существует уникальным образом. Биномиальная номенклатура позволяет каждому уникальному виду быть названным с неповторимым названием в любом другом конкретном виде. То есть независимо от того, насколько похожи два вида, каждый должен иметь различную номенклатуру.

стабильность

Ряд правил, представленных биномиальной номенклатурой, позволяет каждому названию иметь уровень стабильности, относящийся к остальным видам..

Это создает уникальную систему назначения для каждого вида, но в то же время регулируется теми же принципами, что и названия других.

Это также относится к каждому виду в частности. При смене рода того или иного вида весьма вероятно, что вторую часть номенклатуры менять не нужно.

Это создает внутреннюю стабильность, которая, в свою очередь, повышает уровень долгосрочного отзыва каждого конкретного имени..

примеров

Felis Concolor

Эта номенклатура охватывает серию названий животных, которые на самом деле относятся к одному и тому же виду. Животные, которые на испанском языке известны как горный лев, ягуар или пума, представляют вид Felis Concolor.

В этом случае, Felis относится к роду видов (кошачьих) и Конколор это означает, что он имеет уникальный цвет.

Homo Sapiens

Как и большинство слов, принадлежащих к биномиальной номенклатуре, Homo Sapiens происходит от латыни. гомик значит человек, а сапиенс значит мудрый.

Эти слова вместе читают «мудрый человек», и этот термин используется для обозначения человека и отличает его от других видов человека, которые уже вымерли.