Что такое биотические взаимоотношения

БИОТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

Смотреть что такое «БИОТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ» в других словарях:

БИОТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ — взаимоотношения между различными организмами. Могут быть прямыми (непосредственное воздействие0 и косвенными (опосредованными). Прямые связи осуществляются при непосредственном влиянии одного организма на другой. Косвенные связи проявляются через … Экологический словарь

Биоценотические связи — биотические отношения, связи (отношения), возникающие в процессе пищевых и пространственных взаимоотношений организмов друг с другом и со средой. Разделяются на биотичекие и трансабиотические взаимоотношения, приводящие, в частности, к разным… … Экологический словарь

СССР. Естественные науки — Математика Научные исследования в области математики начали проводиться в России с 18 в., когда членами Петербургской АН стали Л. Эйлер, Д. Бернулли и другие западноевропейские учёные. По замыслу Петра I академики иностранцы… … Большая советская энциклопедия

РАСТЕНИЕ И СРЕДА — Жизнь растения, как и всякого другого живого организма, представляет сложную совокупность взаимосвязанных процессов; наиболее существенный из них, как известно, обмен веществ с окружающей средой. Среда является тем источником, откуда… … Биологическая энциклопедия

Вселенная Mass Effect — Информация в этой статье или некоторых её разделах устарела. Вы можете помочь проекту, обновив её и убрав посл … Википедия

Персонажи Mass Effect — Эта статья описывает персонажей серии Mass Effect. Краткая информация о некоторых персонажах находится в сводной таблице. Содержание 1 Капитан Шепард 1.1 Биография 2 Члены команды … Википедия

ГОСТ Р 14.03-2005: Экологический менеджмент. Воздействующие факторы. Классификация — Терминология ГОСТ Р 14.03 2005: Экологический менеджмент. Воздействующие факторы. Классификация оригинал документа: 3.4 абиотические (экологические) факторы: Факторы, связанные с воздействием на организмы неживой природы, включая климатические… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Кризис — (Krisis) Содержание Содержание Финансовый кризис История Мировая история 1929 1933 годы время Великой депрессии Черный понедельник 1987 года. В 1994 1995 годах произошел Мексиканский кризис В 1997 году Азиатский кризис В 1998 году Российский… … Энциклопедия инвестора

Волго-Ахтубинская пойма (природный парк) — Эту статью следует викифицировать. Пожалуйста, оформите её согласно правилам оформления статей … Википедия

СМЕШАННАЯ ИНФЕКЦИЯ — СМЕШАННАЯ ИНФЕКЦИЯ, заболевания, вызываемые не одним, а несколькими видами микроорганизмов; если одна инфекция следует за другой, то говорят о вторичной инфекции. В практических целях вторичные инфекции могут быть включены в группу смешанных.… … Большая медицинская энциклопедия

Типы биотических отношений

Биотические факторы — это совокупность влияния жизнедеятельности одних организмов на другие. Эти факторы очень разнообразны и проявляются во взаимоотношениях организмов при совместном обитании. Среди огромного многообразия взаимосвязей организмов можно выделить определенные типы отношений, имеющие много общего у организмов самых разных систематических групп. Основными типами биотических отношений являются: конкуренция, хищничество, комменсализм, мутуализм, синойкия, паразитизм.

Конкуренция (от лат. concurro — стучаться, сталкиваться) — взаимоотношения между организмами одного вида (внутривидовая конкуренция) или разных видов (межвидовая конкуренция), при которой они используют одни и те же ресурсы окружающей среды при их недостатке.

Чарльз Дарвин рассматривал внутривидовую конкуренцию как важнейшую форму борьбы за существование. Внутривидовая конкуренция повышает интенсивность естественного отбора. Примером внутривидовой конкуренции является самоизреживание у растений. У некоторых организмов (птиц, рыб и других животных) под влиянием внутривидовой конкуренции за пространство сформировался тип поведения, называемый территориальностью. Например, у птиц в начале сезона размножения самец выявляет участок обитания — территорию, которую он защищает от вторжения самцов того же вида.

Межвидовая конкуренция чаще всего проявляется между экологически близкими особями (или популяциями) разных видов. Она может быть пассивной (использование ресурсов окружающей среды, необходимых обоим видам) и активной (подавление одного вида другим). Классическим примером межвидовой конкуренции являются описанные русским биологом Г.Ф. Гаузе (1910-1986) опыты по содержанию популяций разных видов инфузорий-туфелек рода Paramecium на одном и том же ограниченном питании.

Оказалось, что через некоторое время в живых остаются особи только одного вида, выжившие в борьбе за пищу, поскольку его популяция быстрее росла и размножалась. Вывод, сделанный Г.Ф. Гаузе на основании проведенных опытов, называют принципом конкурентного исключения Гаузе или правилом Гаузе. Оно гласит: «Два вида не могут устойчиво существовать вместе в ограниченном пространстве, если рост численности обоих ограничен одним жизненно важным ресурсом, количество и (или) доступность которого лимитированы». Другими словами, два вида не могут сосуществовать, если они занимают одну экологическую нишу.

Примером острой конкуренции может служить несовместимость в одном водоеме речных раков — широкопалого (Astacus astacus) и узкопалого (Astacus leptodactylus). Победителем оказывается узкопалый рак как наиболее плодовитый и приспособленный к современным условиям жизни. В Европе в поселениях человека серая крыса совершенно вытеснила другой вид того же рода — черную крысу, живущую в лесных и пустынных районах. Серая крыса крупнее, лучше плавает, агрессивнее, поэтому сумела победить. В России, наоборот, сравнительно мелкий рыжий таракан-прусак вытеснил более крупного черного таракана, потому что сумел лучше приспособиться к специфическим условиям человеческого жилья. В Австралии обыкновенная пчела, завезенная из Европы, вытесняет маленькую туземную, не имеющую жала.

У растений подавление конкурентов происходит в результате перехвата минеральных питательных веществ и почвенной влаги корневой системой, перехвата солнечного света листовым аппаратом, а также в результате вьвделения токсических соединений (аллелопатия). Основным ресурсом у растений является свет. Из двух сходных видов растений, сосуществующих в одной и той же среде, преимущества достигает тот вид, который способен раньше выйти в верхний, лучше освещенный ярус. Всходы ели хорошо развиваются под защитой сосен, берез, осин, но впоследствии, при разрастании еловых крон, всходы этих светолюбивых пород гибнут. Сорняки угнетают культурные растения посредством перехвата влаги и минеральных питательных веществ, затенения и аллелопатии.

Победителем в конкурентной борьбе оказывается тот вид, который в данной экологической обстановке имеет хотя бы небольшие преимущества перед другими, т. е. больше приспособлен к условиям окружающей среды. Причины вытеснения одного вида другим могут быть различны, но поскольку экологические спектры даже близких видов никогда не совпадают полностью, даже при общем сходстве требований к среде, виды все же чем-либо отличаются друг от друга.

В результате конкуренции в сообществе совместно уживаются только те виды, которые сумели хотя бы немного разойтись в экологических требованиях. Так, насекомоядные птицы, кормящиеся на деревьях, избегают конкуренции друг с другом благодаря разному характеру поиска добычи на разных частях дерева. В африканских саваннах копытные используют пастбищные корма по-разному: зебры обрывают верхушки трав, антилопы гну поедают определенные виды растений, газели выщипывают только низкие травы, а антилопы топи кормятся высокими стеблями.

Таким образом, межвидовая конкуренция может иметь два итога: либо вытеснение одного из двух видов из сообщества, либо расхождение обоих видов по экологическим нишам. Конкуренция — один из важнейших факторов формирования видового состава и регуляции численности популяций видов в сообществе.

Хищничество — форма межвидовых взаимоотношений, способ добывания пищи и питания животных (изредка — растений), при котором они (хищники) ловят, убивают и съедают других животных (жертв). В основе хищничества лежат пищевые связи. Хищничество встречается практически у всех животных, а также среди грибов (из гифомицетов) и у насекомоядных растений (росянка, пузырчатка и др.).

У хищников обычно хорошо развиты нервная система и органы чувств, позволяющие обнаружить и распознать свою добычу, а также средства овладения, поедания и переваривания добычи (острые втягивающиеся когти кошачьих, ядовитые железы многих паукообразных, стрекатель ные клетки актиний, длинные мягкие языки у жаб и ящериц и т.д.). По способу охоты хищников делят на засадчи-ков (подстерегающих жертву) и на преследователей. Иногда (например, у волков) встречаются коллективные формы охоты.

Не только у хищников есть специальные приспособления. У жертв тоже выработались защитные свойства в виде анатомо-морфологических, физиологических, биохимических и других особенностей. К ним можно отнести выросты тела, шипы, колючки, панцири, защитную окраску, ядовитые железы, способность быстро прятаться, быстро бегать, зарываться в грунт, строить недоступные хищникам убежища, прибегать к сигнализации об опасностях.

Между хищниками и жертвами существует равновесие. Для равновесия необходимы три звена. Например, олени поедают растения, а сами служат пищей волкам. Таким образом, плотность популяции растительноядного животного регулируется снизу (количество корма) и сверху (число хищников). При отсутствии волков дикие олени могут чрезмерно размножиться и подорвать свою кормовую базу, что затем вызовет гибель от голода значительной части их популяции.

До недавнего времени существовало мнение, будто все хищники — вредные животные и их следует уничтожать. Но уничтожение хищников наносит большой ущерб природе. Ведь жертвами хищников обычно бывают больные и ослабленные особи, уничтожением которых сдерживается распространение болезней. Поэтому волки содействуют интенсивному размножению и повышению жизнеспособности популяций оленей. Таким образом, хищник — важнейший фактор естественного отбора.

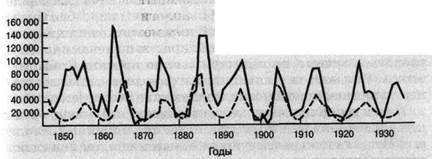

Хищничество может являться причиной регулярных периодических колебаний численности популяций каждого из взаимодействующих видов. В природных условиях наблюдаются циклические колебания численности хищника и его жертвы; при этом циклы тесно связаны во времени: за подъемом численности жертв с некоторым запаздыванием следует подъем численности хищника, после которого численность жертв начинает падать. Классический пример таких циклов — колебания численности зайцев и рысей в Канаде. Было обнаружено, что численность зайца-беляка регулярно изменяется с периодом в 8-11 лет. Примерно с такой же периодичностью меняется численность рыси, причем максимум численности наступает на год-два позднее, чем у зайцев. Численность жертв лимитируется именно численностью хищников и наоборот (рис. 21).

Рис. 21. Отношения хищник — жертва поддерживают равновесие их популяций

Понятие «симбиоз» (от греч. symbiosis — сожительство) означает различные формы совместного существования организмов разных видов (симбионтов), с помощью которых эти организмы регулируют свои отношения с внешней средой. Выделяют следующие типы симбиоза: комменсализм, мутуализм, паразитизм, синойкия и другие.

Комменсализм, или нахлебничество, сотрапезничество (от лат. сот — совместно, сообща и mensa — стол), форма симбиоза, при которой один из партнеров системы (комменсал) питается остатками пищи или продуктами выделения другого (хозяина), не причиняя последнему вреда. При комменсализме один из партнеров может использовать другого для защиты, как средство передвижения или питаться за его счет. Связи комменсалов могут быть условно разделены на несколько вариантов комменсализма.

«Нахлебничество» — потребление остатков пищи хозяина. Например, взаимоотношение львов с гиенами, подбирающими остатки недоеденной львами добычи. Краб пин-никса (Pinnixa), поселяющийся в раковине дальневосточных пластинчатожаберных моллюсков (Pecten jessoensis), питается их объедками; мальки многих рыб живут среди щупальцев актиний и медуз и питаются отбросами их пищи. Песцы в тундре следуют за белым медведем и доедают остатки его пищи.

«Сотрапезничество» — потребление разных веществ или частей из одного и того же ресурса. Примером могут быть взаимоотношения почвенных бактерий-сапротрофов различных видов, перерабатывающих разные органические вещества перегнивших растительных остатков, и высших растений, потребляющих образовавшиеся при этом минеральные соли. Взаимосвязь клеста и белки в питании семенами хвойных растений также может служить примером «сотрапезни-чества».

Когда поедание пищи комменсалами начинает вредить хозяину, комменсализм переходит в конкуренцию или в паразитизм. Комменсализм тесно связан с синойкией.

Синойкия, или квартирантство (от греч. synoikia — совместное жилище), — форма симбиоза, разновидность комменсализма: совместное проживание двух организмов разных видов, полезное для одного и безразличное для другого.

В отличие от комменсализма при синойкии не возникает непосредственных пищевых отношений. Один из организмов может использовать другой как субстрат для заселения, средство перемещения и т.д. Такой тип взаимоотношений широко распространен у растений. Например, лианы и эпифиты, лишайники и мхи — на стволах и ветвях деревьев. В гнездах птиц и в норах грызунов обитает множество видов членистоногих. Некоторые виды насекомых обитают в муравейниках и термитниках.

Поверхностное размещение мелких организмов на более крупных называется эпойкией. Например, усоногие раки обитают на панцирях крабов, на коже китов и акул; рыбы-прилипалы — на теле акул; кишечнополостные — на раковинах моллюсков и т.д. Размещение мелких организмов внутри крупных называется энтойкия. Например, рыба фиерасфер (Fierasfer), живущая в водных легких голотурий (Holothuria tubulosa). Примером синойкии является форезия — перенос животными других, более мелких, слабоподвижных животных.

Так, некоторые мучные клещи (Tyroglyphoidea) временно прикрепляются к телу более подвижных насекомых или мышей, крыс и с их помощью переселяются в новые места обитания. Взаимоотношения типа синойкии широко распространены у животных с растениями. Использование животными растительного субстрата для постройки жилищ (гнезда птиц, обитание в дуплах, в расщелинах коры), перенос семян и плодов растений животными — это примеры различных форм синойкии. Нередко синойкия становится начальным этапом более тесных взаимоотношений типа мутуализма и паразитизма.

Мутуализм («от лат. mutuus — взаимный) — высшая форма симбиоза, взаимовыгодное сожительство разных видов. При этом отношения между партнерами не только характеризуются взаимовыгодностью, но и ни один из них не может существовать без другого. Мутуализм делят на об-лигатный (обязательный для одного или для всех видов-партнеров) и факультативный (необязательный). Классическим примером мутуализма могут служить лишайники, которые представляют собой организмы, созданные симбиозом между водорослями и грибами.

Важную роль играет и симбиоз растений с микробами, способными к азотофиксации. Например, в клетках корней некоторых растений (бобовые, березовые, лоховые, крушиновые и другие) поселяются почвенные бактерии, вызывая разрастание и формирование так называемых клубеньков. Клубеньковые бактерии, питаясь тканями растений, фиксируют атмосферный азот в виде соединений, которые могут усваиваться растением. Так, клевер и люцерна накапливают в клубеньках азота от 150 до 300 кг/га. Посевы бобовых применяются в сельском хозяйстве для обогащения почвы азотом.

Примером мутуализма являются взаимоотношения узко специализированных к опылению растений (инжир, дурман, купальница, орхидеи) с опыляющими их видами насекомых, летучих мышей и других животных. Приведем еще несколько примеров мутуализма. Кедровка, питающаяся только семенами кедровой сосны, является единственным распространителем ее семян. Птицы кормятся насекомыми-паразитами на коже носорога, а их взлет служит ему сигналом опасности. Термиты и живущие у них в кишечнике жгутиконосцы, обладающие способностью переваривать поглощаемую термитами клетчатку, которую эти насекомые без симбионтов не способны усваивать. Форму мутуализма приобретают отношения многих муравьев и тлей: муравьи защищают тлей от врагов, а сами питаются сахаристыми выделениями.

Классический пример мутуализма — сожительство рака-отшельника (Pagurus bernhardus) и актинии (Sagartia parasitica). Своеобразен мутуализм многих глубоководных рыб со светящимися бактериями. Например, у глубоководных удильщиков (Chaenophryne draco) ловчий орган имеет железу, в которой поселяются палочковидные бактерии, излучающие свет.

Мутуализм широко распространен в природе. Он сыграл огромную роль в возникновении и эволюции большинства современных форм жизни. В свете симбиотической теории образования эукариот (теории симбиогенеза) клетки практически всех эукариот — мутуалистические сообщества, состоящие из двух и трех компонентов (цитоплазмы, митохондрий и хлоропластов).

Паразитизм (от греч. parasitos — нахлебник, дармоед) — межвидовые взаимоотношения (одна из форм симбиоза — совместного проживания), при которых один вид (паразит) использует другой (хозяина) как среду жизни и как источник пищи. Паразитизм возник в процессе тесного контакта разных видов организмов на основе пищевых и пространственных связей и встречается на всех уровнях организации живого, начиная с вирусов и бактерий и заканчивая высшими растениями и млекопитающими. Паразитизм является одной из форм антагонистического симбиоза. Система «паразит—хозяин» построена по принципу неустойчивого равновесия, нарушение которого может привести к распаду системы и гибели одного или обоих партнеров.

Паразитов подразделяют на облигатных (обязательных) и факультативных (необязательных). Паразитизм может быть временным, когда паразиты нападают на хозяев только для питания (комары, слепни, вампиры и др.) и постоянным (стационарным), когда паразиты проводят на хозяине большую часть жизни (клещи, блохи, вши и другие). Иногда в процессе развития паразит меняет своих хозяев. Например, малярийный плазмодий часть жизни проводит в теле комара, а другую часть — в теле человека. Паразитов делят также на эктопаразитов, обитающих на поверхности тела хозяина, и эндопаразитов, живущих во внутренних полостях, тканях и клетках хозяина.

У паразитов выработались приспособления к паразитизму — упрощение организации, редукция органов. Например, у паразитических червей редуцированы органы пищеварения. У растений-паразитов сокращается количество хлорофиллоносной ткани, исчезают некоторые органы. Так, у повилики нет корней и зеленых листьев, она питается только за счет растения-хозяина. Некоторые организмы используют хозяина для откладывания яиц и выкармливания потомства. Например, самка насекомого афелинуса откладывает яйцо в тело тли, где развивающаяся личинка питается внутренним содержимым, уничтожая хозяина. Гнездовой паразитизм наблюдается у кукушки, подклады вающей свои яйца в гнезда другим птицам, перекладывая на них обязанности вскармливания птенцов.

Многие паразиты вызывают тяжелые заболевания у человека и животных, отравляя организм продуктами жизнедеятельности или истощая его. Изучение различных особенностей паразитизма важно для ведения борьбы с паразитами (табл. 5.1).

Таблица 5.1 Сводная таблица. Виды биотических взаимосвязей

БИОТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

Смотреть что такое «БИОТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ» в других словарях:

БИОТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ — Взаимоотношения между различными организмами. Могут быть прямыми (непосредственное воздействие0 и косвенными (опосредованными). Прямые связи осуществляются при непосредственном влиянии одного организма на другой. Косвенные связи проявляются через … Словарь бизнес-терминов

Биоценотические связи — биотические отношения, связи (отношения), возникающие в процессе пищевых и пространственных взаимоотношений организмов друг с другом и со средой. Разделяются на биотичекие и трансабиотические взаимоотношения, приводящие, в частности, к разным… … Экологический словарь

СССР. Естественные науки — Математика Научные исследования в области математики начали проводиться в России с 18 в., когда членами Петербургской АН стали Л. Эйлер, Д. Бернулли и другие западноевропейские учёные. По замыслу Петра I академики иностранцы… … Большая советская энциклопедия

РАСТЕНИЕ И СРЕДА — Жизнь растения, как и всякого другого живого организма, представляет сложную совокупность взаимосвязанных процессов; наиболее существенный из них, как известно, обмен веществ с окружающей средой. Среда является тем источником, откуда… … Биологическая энциклопедия

Вселенная Mass Effect — Информация в этой статье или некоторых её разделах устарела. Вы можете помочь проекту, обновив её и убрав посл … Википедия

Персонажи Mass Effect — Эта статья описывает персонажей серии Mass Effect. Краткая информация о некоторых персонажах находится в сводной таблице. Содержание 1 Капитан Шепард 1.1 Биография 2 Члены команды … Википедия

ГОСТ Р 14.03-2005: Экологический менеджмент. Воздействующие факторы. Классификация — Терминология ГОСТ Р 14.03 2005: Экологический менеджмент. Воздействующие факторы. Классификация оригинал документа: 3.4 абиотические (экологические) факторы: Факторы, связанные с воздействием на организмы неживой природы, включая климатические… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Кризис — (Krisis) Содержание Содержание Финансовый кризис История Мировая история 1929 1933 годы время Великой депрессии Черный понедельник 1987 года. В 1994 1995 годах произошел Мексиканский кризис В 1997 году Азиатский кризис В 1998 году Российский… … Энциклопедия инвестора

Волго-Ахтубинская пойма (природный парк) — Эту статью следует викифицировать. Пожалуйста, оформите её согласно правилам оформления статей … Википедия

СМЕШАННАЯ ИНФЕКЦИЯ — СМЕШАННАЯ ИНФЕКЦИЯ, заболевания, вызываемые не одним, а несколькими видами микроорганизмов; если одна инфекция следует за другой, то говорят о вторичной инфекции. В практических целях вторичные инфекции могут быть включены в группу смешанных.… … Большая медицинская энциклопедия

Биотические факторы. Типы взаимоотношений между организмами.

Под биотическими факторами понимают формы взаимодействия между особями и популяциями. Биотические взаимоотношения не менее важны как регуляторы распределения организмов в природе.

Биотические отношения являются многообразными. Тип взаимодействия между организмами, популяциями, видами может меняться в течение времени в связи с изменением, как их самих, так и экологической обстановки.

Биотические факторы подразделяются на две группы:

— межвидовые (гетеротипические) взаимодействия.

1. Внутривидовые (гомотипические) взаимодействия

Внутривидовыми называются взаимодействия между особями одного вида. Указанные взаимодействия проявляются в виде внутривидовой конкуренции и эффекта группы.

Конкуренция. При росте популяции, когда её численность приближается к насыщению среды обитания, вступает в действие механизм регуляции численности популяции – смертность ее возрастает, а плодовитость снижается. В этом случае пространство и пища становятся предметом конкуренции. Особи, которым не хватает пищи, производят меньше половых продуктов и в результате дают меньше потомства. Нередко взрослые особи при недостатке пищи пожирают своё потомство.

2. Межвидовые взаимодействия– это взаимоотношения между особями, принадлежащими к разным видам.

Конкуренция. Одна из форм отрицательных взаимоотношений между видами. Межвидовая конкуренция это любое взаимодействие между популяциями двух или более видов, имеющих сходные потребности и которое неблагоприятно сказывается на их росте и выживании. Если такие виды обитают на одной территории, то каждый из них находится в невыгодном положении: уменьшаются возможности овладения пищевыми ресурсами, пространством для обитания, местами для размножения и т.д.

Хищничество – взаимодействия между двумя популяциями, результаты которых отрицательно сказываются на росте и выживании одной популяции и положительно – на другой. В основе отношений «хищник-жертва» лежат пищевые связи. Хищник убивает жертву и съедает её целиком или частично.

Паразитизм – взаимоотношения, при которых один вид (паразит) живет за счет другого (хозяина), поселяясь на его поверхности или внутри его тела.

Между паразитами и хозяевами в процессе эволюции возникли сложные взаимоотношения. Различают три пути возникновения паразитизма:

· «Квартиранство» – когда более мелкий организм поселяется в жилище более крупного или вблизи него и со временем переходит на тело хозяина, а затем и внутрь, переключаясь на питание за счет его пищи или соков, превращаясь тем самым в паразита.

· Хищничество – когда хищник нападает на крупную добычу, которую не может съесть сразу, он прикрепляется к ней и постоянно питается тканями и соками ее тела. При определенных условиях он проникает внутрь тела хозяина и превращается в паразита.

· Случайное проникновение – крупные животные могут заглатывать с пищей мелкие организмы, некоторые из них не погибают, а приспособившись, превращаются в паразитов.

Симбиоз. Обоюдовыгодное сожительство особей разных видов. Различается несколько форм симбиоза, которые формировались в ходе эволюции – комменсализм, протокооперация и мутуализм.

Комменсализм – один из видов сожительства организмов разных видов, при которых один из организмов живет за счет другого, не причиняя ему какого-либо вреда, но и не принося ему никакой пользы.

Протокооперация – вид взаимодействия, при котором пользу получают оба организма от объединения, но не обязательного для них. Такая взаимная польза часто возникает при объединении крабов и кишечнополостных. Последние прикрепляются к спине крабов, маскируя и защищая их, а взамен питаясь остатками их пищи.

Мутуализм– сожительство разных видов, при котором обе популяции получают пользу, причем они полностью зависят друг от друга.

Аменсализм – тип межвидовых взаимоотношений, при которых возникают отрицательные условия для одной из популяций – угнетение роста и развития, а вторая подобным испытаниям не подвержена. Примером может служить влияние деревьев-доминантов на виды травяного яруса. Под пологом деревьев уменьшается освещённость, повышается влажность воздуха. При разложении опада деревьев почвы обедняются, поскольку при этом образуются кислоты, способствующие вымыванию элементов минерального питания вглубь почвенного слоя.

Нейтрализм – оба вида независимы и не оказывают друг на друга никакого влияния. Нейтрализм – форма взаимоотношений, при которой совместно обитающие на одной территории организмы не влияют друг на друга. При нейтрализме особи разных видов не связаны друг с другом непосредственно, но, формируя биоценоз, зависят от состояния сообщества в целом. Например, белки и лоси в одном лесу не контактируют друг с другом, однако угнетение леса засухой сказывается на каждом из них, хотя и в разной степени.

Физические факторы (атмосферное электричество, огонь, шум, магнитное поле Земли) и их влияние на живые организмы.