Что такое блаженная женщина

Кто такой блаженный

Кто такой блаженный, значение слова

Блаженный — от греч. μακάριος, макариос — счастливый, благоденствующий, блаженный. В Русской Православной Церкви блаженным называют отдельных святых и юродивых. В католической Церкви статус «блаженного» получает человек, который был близок к Богу.

Церковное толкование

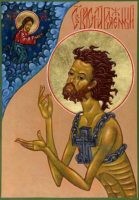

Крест юродства часто воспринимается людьми неоднозначно, но для православного человека «блаженный» значит — счастливый. Счастливый близостью к Богу, пониманием Его воли. Быть блаженным, значит — быть «благим», добрым и хорошим человеком. Те, кого мы считаем «умными» в земном понимании слова не всегда мудры в духовной жизни. Блаженные же познали высшую правду и почитаются Церковью. «Странными» и необычными они кажутся лишь потому что живут правдой Небесной на грешной земле.

Блаженные часто ведут жизнь скитальцев, по дороге они совершают чудеса, исцеляют людей, предсказывают грядущие испытания. В католической Церкви «блаженными» называли тех, кто брал на себя добровольно подвиг аскезы и отказывался от земных благ.

Кроме того в современной Православной церковной терминологии «блаженный» – титул глав некоторых Церквей:

Известные блаженные

В Православной Церкви широко известны:

Блаженный Василий, Христа ради юродивый, Московский чудотворец, †1557, память 2/15 августа;

Святой Блаженный Василий, Московский чудотворец, родился в декабре 1468 года на паперти подмосковного Елоховского храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

В 16 лет святой пришел в Москву и начал подвиг юродства. В палящий летний зной и трескучий лютый мороз ходил он нагой и босой по улицам Москвы. Странны были его поступки: то опрокинет лоток с калачами, то прольет кувшин с квасом. Рассерженные торговцы били Блаженного, но он с радостью принимал побои и благодарил за них Бога. А потом обнаруживалось, что калачи были плохо испечены, квас приготовлен негодным. Почитание Блаженного Василия быстро росло: в нем признали юродивого, человека Божия, обличителя неправды. Проповедуя милосердие, Блаженный помогал прежде всего тем, кто стыдился просить милостыню, а между тем нуждался в помощи более других. Был случай, что он отдал богатые царские подарки купцу-иностранцу, который остался безо всего и, хотя три дня уже ничего не ел, не мог обратиться за помощью, так как носил хорошую одежду. Скончался Блаженный Василий 2 августа 1557 года. Митрополит Макарий с собором духовенства совершил погребение святого. Его тело было погребено у Троицкой церкви, что на рву, где в 1554 году был пристроен Покровский собор в память покорения Казани.

Блаженная Ксения Петербургская, † в начале XIX в., память 24 января/6 февраля.

Святая блаженная Ксения родилась в первой половине XVIII столетия от благочестивых и благородных родителей.

По достижении совершеннолетия Ксения Григорьевна сочеталась браком с придворным певчим, полковником Андреем Феодоровичем Петровым, и жила с супругом в Санкт-Петербурге.

Блаженный — кто это: значение и происхождение слова

Что значит блаженный

Слово «блаженный» с греческого и латинского переводится как «счастливый». Блаженными называют людей, способных не только видеть Бога, но и общаться с ним, несущих в мир его слово, волю.

В христианстве к ним относят особый лик святых. Термин исходит корнями к старославянскому слову «бо́лого», которое нужно понимать как «делать благим, хорошим».

Церковное толкование

На Руси это слово употреблялось в значении «юродивый». К ним относили людей, намеренно казавшимися глупыми, за их простоту и естественность; странствовавших по земле, намеренно лишавших себя благ, жилья. В православии юродивыми называли странствующих монахов и других людей, безвозмездно помогавших окружающим и имевших дар предвидения и целительства.

Епископ Иппонийский святой Августин и святой Иероним Стридонский являются в Православии самыми почитаемыми и прославленными блаженными.

В католической церкви этим словом называли подвижников, то есть преднамеренно подвергавших себя различным лишениям, — аскетов. Их называли праведниками, потому что они жили так, как должен жить человек согласно канонам Библии.

Происхождение слова

Славяне употребляли слово «блажити» — «восхвалять». Одно из сохранившихся значений слова «блажен» — состояние человека, в котором он счастлив, умиротворен и спокоен.

Еще «блажью» можно понимать дурость, ненормированность, нестандартность поведения, необдуманное упрямство.

Слово «блажной» значит «дурной», «сумасшедший».

«Блаженство» в современном русском языке имеет смысл «удовлетворение».

Понятие «блаженно» — «быть счастливым в высшей степени»

Семантика выражения разнится в православии и католичестве, но выделяют общее значение. «Блаженными» именуют праведников, не поддающихся искушению земных благ, ведущих себя «ненормально», безумно для обывателей.

Слово происходит от «блажити«, что значит «уважать, восхвалять». В ходе своего существования слово претерпело семантические изменения, и в современном языке одно из значений слова — «святой», другое — «чудаковатый, глуповатый». Это связано с тем, что ранее в Руси почитаемые святые лица часто являлись юродивыми. В Восточной церкви с благоговением относились к юродивым.

Кого называют блаженными

Кто такой блаженный человек, можно увидеть множество определений в словарях.

Так, в толковом словаре Ожегова слово «блаженный» значит:

В толковом словаре Дмитриева Д.В. термин означает:

В современном мире блаженными принято называть людей простоватых, в чем-то наивных, глуповатых, не входящих в рамки.

Отношение к блаженным

К блаженным с особым трепетом относится весь христианский мир за их служение Господу, истине.

Из Евангелия от Матфея:

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное».

Подобные строчки становятся для христиан главным основанием, когда они решаются на уединенность, отшельничество, отказываются от земных благ, спасая свою душу.

Блаженные не имеют благ, в том числе и имущества, живут бедно ради Господа. Блаженные жили не как все, и поэтому их где-то недолюбливали и побаивались.

Подвиг юродивых состоит в том, что они поминают всем остальным о жертвенной любви Учителя, потребности сердечного участия, а не внешнего следования обрядам и общепринятым нормам.

За их «непохожесть» и своеобразие общество всегда побаивалось их, сторонилось. Потому что юродивость сопоставимо с «ненормальностью». Но, тем не менее, к юродивым относились с уважением, потому что знали, что не каждый осмелится стать таким и нести до людей слово и дело Божье.

Юродство на Руси называли подвигом — чтобы стать таким, нужно было отказаться от родных, всех благ, жить без крова, на одни лишь подаяния. Подвиг юродства предполагал, что человек притворяется придурковатым, чтобы говорить людям правду, обнажать зло.

Известные блаженные

В русской церкви блаженных выделяют в отдельную группу святых.

Василий Блаженный

К числу самых уважаемых, почитаемых блаженных относят Василия Блаженного, которого называли Нагим. Святой появился на свет в селе Елохово недалеко от Москвы. Годы жизни святого разнятся: по одним, он родился либо в 1462, либо в 1469, однако доподлинно известно, что умер он 1557. Василия Блаженного именовали московским юродивым. Он был канонизирован в 1588 году. Его мощи отнесли в Покровский собор, именуемый в народе название храма Василия Блаженного. Святой мог предвидеть будущее, а в народе его мощам приписывают чудотворные качества.

Он родился в небогатой семье обычных крестьян, которые решили отдать его мастеру-сапожнику. Обучаясь у ремесленника, Василий проявил себя как трудолюбивый юноша, однако он не стремился стать мастером, так как еще в юности чувствовал иное предназначение жизненного пути.

Случайным образом был обнаружен дар предвидения. Произошло это, когда к его мастеру пришел некий человек и попросил сшить сапоги, которые прослужат ему долго. Подмастерье Василий, услышав такие слова, улыбнулся, а затем сказал своему хозяину, что этому человеку не пригодятся сапоги, ведь он умрет уже завтра. И так действительно случилось.

В шестнадцатилетнем возрасте он прекратил обучение мастерству, выбрав подвиг юродства. Нагой не надевал одежду и не имел собственного жилья, испытывал большие лишения. На груди висел тяжелый крест, прикованный к телу могучими цепями. Житие описывает, как юродивый словом и примером учил людей правильной жизни.

При жизни Василием Блаженным было совершено множество чудес:

Даже царь Иван Грозный боялся Василия Блаженного и, когда тот тяжело заболел, побывал на его смертном одре.

Василий умер в 1557 году. Иван Грозный с боярами нес его тело. Василий был похоронен на кладбище Троицкой церкви. Там же царь дал указание построить Покровский собор. Ныне собор известен как храм Василия Блаженного.

Ксения Петербургская

В тот период, когда страной руководила царица Елизавета, в Санкт-Петербурге жила юродивая — Ксения Григориевна. Еще совсем молодой она овдовела. После женщина раздала все свои пожитки нуждающимся, облачилась в одежды супруга и отправилась странствовать.

Ксения в любую погоду по ночам уходила в поле и стояла на коленях, читала молитвы всю ночь.

Она старалась помогать бедным, обездоленным и больным людям, при этом не афишировала свою личность, скрывала от людей свои деяния. В то время в Смоленске строился каменный храм. Однажды строители заметили, что кто-то по ночам, когда никого нет, натаскивает на самый верх строящейся церкви кирпичи. Оказалось, что это делала под покровом ночи Ксения.

Горожане любили юродивую и считали за счастье, если та заходила к ним в гости. А еще ее почитали извозчики, у них была даже своя примета — если удавалось подвезти ее, то обязательно будет успех в делах.

При жизни Ксения Петербургская совершила множество чудес:

Ксения прожила до преклонных лет и была похоронена на Смоленском кладбище в Петербурге. На ее могиле была построена небольшая часовня, являющаяся почитаемой святыней Санкт-Петербурга. На месте погребения святой паломники получают исцеления, а молитвы помогают водворить в семьях мир.

Видео о евангельском понятии «блаженные»

В этом видео протоиерей Максим Козлов рассказывает о евангельском понятии «блаженные» и его значении.

Эта блаженная незаслуженно забыта: ее почитали не меньше Матроны Московской и Ксении Петербургской

5 октября — день памяти Параскевы Дивеевской, Христа ради юродивой

Приблизительное время чтения: 4 мин.

Сегодня, когда речь заходит о женщинах-юродивых, мы обычно вспоминаем Ксению Петербургскую или Матрону Московскую. А вот прожившая 120 лет и почитаемая всей Россией блаженная Параскева Дивеевская, больше известная как Паша Саровская, почему-то незаслуженно забыта. А ведь к ней прислушивались и преподобный Серафим Саровский, и Николай II. Именно она предрекла последнему русскому царю и скорое рождение долгожданного наследника, и гибель России и царской династии, и разгром Церкви, и море крови.

«Истинных юродивых мало»

Преподобный Серафим, благословивший ее на подвиг юродства, говорил: «истинных блаженных и Христа ради юродивых бывает мало; большинство из них — бродящие по России, взявшие самопроизвольно на себя этот великий и тяжелый подвиг, порочные люди, руководимые врагом человечества. Но истинные блаженные узнаются по необъяснимой на словах чистоте и святости взора, проникающего в сердце человека, по образу их жизни и, в особенности, по неподражаемости речи, которая у всех одна».

А настоятель Суздальского Ефимьева монастыря архимандрит Серафим (Чичагов), автор «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря», прекрасно знавший Пашу Саровскую, вспоминал: «От доброго взгляда ее каждый человек приходит в невыразимый восторг. Детские, добрые, светлые, глубокие и ясные глаза ее поражают настолько, что исчезает всякое сомнение в ее чистоте, праведности и высоком подвиге. Они свидетельствуют, что все странности ее — иносказательный разговор, строгие выговоры и выходки — лишь наружная оболочка, преднамеренно скрывающая величайшее смирение, кротость, любовь и сострадание. Облекаясь иногда в сарафаны, она, как превратившаяся в незлобивое дитя, любит яркие красные цвета и иногда одевает на себя несколько сарафанов сразу, как, например, когда встречает почетных гостей или в предзнаменование радости и веселия для входящего к ней лица».

Почти 30 лет в пещере

А начиналась жизнь Ирины, дочери крепостных крестьян помещиков Булыгиных из села Никольского Спасского уезда Тамбовской губернии, вполне банально для конца XVIII — начала XIX века. Семнадцати лет господа выдали ее замуж, прожила она с мужем 15 лет, потом продали их господам Шмидтам. А через 5 лет Ирина овдовела. Детей у нее не было, второй раз замуж идти она наотрез отказалась, и господа оставили ее при себе экономкой.

А потом у них пропало два холста. Господа учинили настоящее следствие: приехал становой с солдатами, допрашивали экономку с пристрастием — аж уши порвали. Потом холсты нашли… А Ирина от своих «нехристей»-хозяев сбежала. Те подали в розыск и через полтора года нашли беглую в Киеве, куда она добралась Христовым именем на богомолье. Посадили ее в острог, потом этапом вернули господам. Но она опять сбежала. А когда ее вернули второй раз, она уже приняла тайный постриг с именем Параскева и получила благословение на подвиг юродства.

с архимандритом Серафимом (Чичаговым)

и келейницей монахиней Серафимой.

Фото 1890-х гг.

Конечно, в дворовые она больше не годилась, и господа выгнали ее в чем была на улицу. Пять лет бродила она по селу, служа всеобщим посмешищем, а потом пропала — укрылась в Саровском лесу, вырыла себе пещерку и прожила там… почти 30 лет. Ходила иногда в Саров, в Дивеево, окрестные крестьяне и паломники приходили к ней в лес, просили молитв, давали милостыню.

Кончилось все трагично: польстившись на мифическое богатство отшельницы, на нее напали грабители и избили до полусмерти. Нашли блаженную Пашу всю в крови, она целый год болела и полностью так никогда и не оправилась. Осенью 1884 года она пришла в Дивеевский монастырь и осталась там до конца своих дней — на 31 год.

Блаженная предрекала гибель Романовых

Умирала блаженная схимонахиня Параскева тяжело и долго и скончалась 5 октября (по новому стилю) 1915 года. Ей было 120 лет. Похоронили ее у алтаря Троицкого собора Серафимо-Дивеевского монастыря. А в 2004 году на торжествах, посвященных 250-летию со дня рождения преподобного Серафима Саровского, состоялось ее прославление в лике святых.

Что значит «блаженный»: происхождение, определение, синонимы

В словаре Ефремовой

Ударение: блаже́нный

Заповеди блаженства

Фото: Pokrovkop.cerkov.ru

Каждый православный знает заповеди блаженства, которые всем миром произносят во время литургии. Это те заповеди, которые Господь изложил в своей проповеди на холме в Галилее. Девять заповедей, которые должны сделать человека счастливым, в нашем бытовом понимании никак не соотносятся с земным пониманием счастья. Потому что по заповедям блаженны, то есть счастливы те, кто плачет, кто гоним, кто нищ духом. Но в христианском понимании именно это и приносит счастье и полноту жизни.

Поэтому блаженный, значит счастливый в самом высоком, небесном понимании этого слова.

В словаре Д.Н. Ушакова

БЛАЖЕ́ННЫЙ, блаженная, блаженное; блажен, блаженна, блаженно. 1. Счастливый, невозмутимо радостный. Блаженное состояние. «Там, за далью непогоды, есть блаженная страна.» Языков. «Блажен, кто с молоду был молод.» Пушкин. Блаженно (нареч.) улыбаться. 2. только ·полн. Глуповатый, чудаковатый (·первонач. юродивый) (·разг. ). С ним трудно иметь дело: он какой-то блаженный. 3. только ·полн. Название святых (церк.). Василий Блаженный. Блаженный Августин. • Блаженной памяти (офиц. ·дорев. о государях и высших духовных лицах; теперь ·разг. ·шутл.) — покойный.

Что значит блаженный

Слово «блаженный» с греческого и латинского переводится как «счастливый». Блаженными называют людей, способных не только видеть Бога, но и общаться с ним, несущих в мир его слово, волю.

В христианстве к ним относят особый лик святых. Термин исходит корнями к старославянскому слову «бо́лого», которое нужно понимать как «делать благим, хорошим».

Церковное толкование

На Руси это слово употреблялось в значении «юродивый». К ним относили людей, намеренно казавшимися глупыми, за их простоту и естественность; странствовавших по земле, намеренно лишавших себя благ, жилья. В православии юродивыми называли странствующих монахов и других людей, безвозмездно помогавших окружающим и имевших дар предвидения и целительства.

Епископ Иппонийский святой Августин и святой Иероним Стридонский являются в Православии самыми почитаемыми и прославленными блаженными.

В католической церкви этим словом называли подвижников, то есть преднамеренно подвергавших себя различным лишениям, — аскетов. Их называли праведниками, потому что они жили так, как должен жить человек согласно канонам Библии.

Синонимы

В словаре русских синонимов под редакцией Абрамова Н. приведены следующие сходные по смыслу слова: «счастливый», «юрод», «райский», «христов человек», «святой», сладкий», «присноблаженный», «блаженненький», «безоблачный», «золотой», «юродивец», «дурак», «дурачок», «божий человек», «юродивый».

В словаре Тришина В. Н. приведены следующие синонимы к слову «блаженный»: «безумный», «юродивый», «юродивец», «юрод», «умалишенный», «христов человек», «счастливый», «сладкий», «святой», «светлый», «райский», «радостный», «золотой», «златой», «дурачок», «дурак», «всеблаженный», «благоюродствующий», «благоюродивый», «благословенный», «благополучный», «благой», «благоденствующий», «благоденственный», «безумный», «безоблачный».

Значение слова блаженный

Примеры употребления слова блаженный в литературе.

Готский караул на башне, около которой акведук пронзал стену, спал блаженным сном вместе с добровольцами из горожан.

Между тем, если взглянуть на карту, — он смело указал на плакат, изображающий перегнившую печень алкоголика, — то мы увидим, что Александровск затаился на одном уровне с Киевом, откуда повелась земля Русская, а каторжная тюрьма в Корсаковске — на широте блаженной Венеции, где итальянский народ, дружественный России, с утра пораньше, даже не позавтракав, отплясывает огненную тарантеллу.

Штирлиц управился с первой тручей, выпил андалусского тинто, блаженно зажмурил глаза, откинулся на спинку грубо сколоченного деревянного кресла и заметил: — Если спроецировать вашу концепцию на людскую общность, тогда мир ждет славянско-еврейская оккупация.

Кишок, пожалуй, не хватит, Андрон Евстратыч, — скромничал Петр Васильич, блаженно ухмыляясь.

Отец Араго, — проговорил Стиргард, наклонившись к нему через стол, — блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное.

Блаженно щурясь, глядел Ванька на реку, на леса, синеющие за ней, потом ковыльнул в сенцы, забренчал ковшиком и, гукая горлом, стал большими глотками пить воду из липового бочонка, в котором черной головешкой плавала чага, — Ванька прибыл сюда из города с язвой желудка, давно уж ее залечил молоком и настоем чаги, но так к питью этому привык, так поверил в его чудо-силу, что до сих пор потреблял настой вперемешку с брагой и денатуратом, заверяя всех: ни голова, ни брюхо у него не болят и вообще он молодец — бросил город, душегубку дымную, поправился на природе вон как хорошо и проживет, как его дедушка Архипенко, переселенец с Украины, не меньше ста лет!

Точнее, Бадмаев дер-жал его, как собаку, в прихожей квартиры, где блаженный муж-чина, достигнув зрелости, настолько развил свой могучий интел-лект, что с помощью культяпок освоил великую премудрость — научился отворять двери.

Тут Бальтазар схватил его за руку и воскликнул, полон восторга: — Не правда ли, брат, и твое сердце раскрылось и ты постигаешь блаженную тайну лесного уединения?

Молодой человек наслаждался блаженным состоянием бездумья, которое, как оказалось, было приятнее сновидений.

Это несравненное искусство игры блаженной беззаботности непосредственно перед великими потрясениями нигде не действует так оправданно, так убедительно.

Если бы Бертен мирно и мило жил со своей любовницей, если бы в силу своей порядочности они водили только порядочные знакомства, если бы они окружали себя людьми даровитыми, известными в обществе своей добродетелью, если бы время, отнятое от блаженных часов, которые они проводили бы вдвоем, наслаждаясь любовью, говоря о ней в тиши одиночества, — если бы это время они посвятили небольшому кружку просвещенных, избранных друзей, — поверьте, на их счет не появлялось бы ни хороших, ни дурных выдумок!

Но хранительная сила, пекущаяся о безопасности всех великих и благородных людей, отвела вражеский клинок и направила его к вместительному боковому карману, где лежала громадная Железная Табакерка, обладавшая, как щит Ахиллеса, сверхъестественными свойствами — несомненно из-за того, что была благочестиво украшена изображением блаженного святого Николая.

И, следовательно, все еще я не сказал и не представил себе, Господи, как возрадуются те блаженные Твои.

Так легко было бы добыть себе пищу, если бы не блаженные эти деньги, которые, по общему мнению, были славно придуманы, чтобы открыть доступ к пропитанию, а они-то теперь и преграждают нам путь к пропитанию.

Их теперь часто показывали — блаженные, пережиток советского прошлого.

Источник: библиотека Максима Мошкова

БЛАЖЕННЫЙ (от греч. – счастливый, благополучный) – общее именование православных святых юродивых; евхографическое (хвалебное) прилагательное к имени неканонизированного подвижника благочестия или любого святого со значением «живший по Христовым заповедям блаженства». В Библии это слово употребляется по отношению к человеку, которого ждёт блаженство на земле или в грядущем веке. Такое значение слова «блаженный» есть в Ветхом Завете в выражении «блажен муж, который…» или «блажен тот, кто…» (Пс 1:1; 2:12; 31:1; Притч 3:13; Иов 5:17). В Синодальном переводе Нового Завета греческое слово «макариос» чаще всего передаётся как «блажен», но иногда переводится по-другому, например, «счастливый» (Деян 26:2). В Ветхом Завете считается счастливым тот человек, которого Господь благословил полнотой жизни, земными благами (Иов 29:11; Пс 126:3–5), а главное – радостью непосредственного общения с Богом. Поэтому благочестивый человек, послушный Закону Божию, признаётся в особой степени блаженным (Пс 1; 40; 118; 127). Блаженными именуются и все, уповающие на Бога (Пс 2:12; 32:12; 39:5; 83:6,13; 111:1; Притч 16:20; Ис 30:18). Поскольку Бог проявляет милость и долготерпение к Своему народу (Пс 31:1; 32:12; 64:5; 143:15), то этот народ блажен (Пс 83:6; 88:16; 145:5). Блажен и тот, кого Бог наказывает (Иов 5:17; Пс 93:12), потому что посредством такого наказания человек выводится на путь спасения. В Новом Завете спасение и блаженство неразрывно связаны с Царством Божьим, путь в которое открывается верой в жертву Иисуса Христа и исполнением Его учения (Лк 14:15; Откр 19:9). Следовательно, блажен тот, кто принимает Иисуса и Его слово (Мф 16:17; 24:46; Лк 1:45; 11:28; Откр 1:3), кто верит в Него (Ин 20:29) и не соблазнится (т.е. не усомнится) о Нём (Мф 11:6). Особенно призваны радоваться Царству Божию нищие духом, плачущие, кроткие, алчущие и жаждущие правды, милостивые, чистые сердцем, миротворцы и изгнанные за правду (Мф 5:3; Лк 6:20); очи и уши видящих и слышащих Иисуса названы блаженными (Мф 13:16; Лк 10:23). Другое значение слова «блаженный» – «спасённый». В Ветхом Завете встречаются пророчества, с особой ясностью указывающие на грядущего «раба Божия», Мессию и Спасителя (Ис 42:1–4; 49:6; 53:5), Который призван принести спасение и блаженство всему человечеству. В Новом Завете «спасение» и «избавление» часто связаны с освобождением от болезни, смерти, одержимости и проч. Но наряду с этим в Евангелиях, а особенно в Деяниях апостолов и в посланиях, главное основание блаженства – это спасительный подвиг Иисуса Христа, избавление от власти греха и смерти, избавление от вечного осуждения и дарование вечного спасения и жизни (1Фес 4:17; 1Пет 1:4; Откр 21; 22). Спасение и блаженство даруются верующему Богом через Иисуса Христа (Мф 18:11; Лк 19:10; 1Кор 1:21; 2Тим 1:9). При этом люди, как посланники Божьи, могут быть посредниками Божественного спасения (Рим 11:14; 1Кор 9:22; Иак 5:20; 1Кор 7:16), но только следуя вере и спасительному учению (Иак 1:21). В выражениях «стать блаженным», «быть спасённым», «достичь спасения», «дать спасти себя» слово «блаженный» относится исключительно к людям, принимающим Голгофскую жертву и следующим учению Иисуса Христа. Они оказываются спасёнными от порчи преходящего «мира сего» и осознают себя вступающими в «грядущий век» – в новую эпоху спасения, начавшуюся с явления Иисуса Христа. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» (Ин 3:17). «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых (=блаженных) – сила Божия» (1Кор 1:18). В католической традиции «блаженным» называют праведника, который прошёл первую стадию канонизации – беатификацию. Его церковь признала спасённым, пребывающим в Царствии Божьем, но он пока почитается не всей церковью, а только поместно. После признания праведника блаженным следует его причисление к лику святых в процессе канонизации. Самые известные католические блаженные – Фра Анджелико, папы Пий IX и Иоанн XXIII, мать Тереза Калькуттская. В православии с XIX в. «блаженный» – это святой, чьё имя отсутствует в православных святцах, но который был прославлен ещё до разделения церквей в 1054 г. и почитается другими христианскими церквами (в основном католиками): блаженный Августин, блаженный Иероним Стридонский и др. Также на Руси «блаженными» называли юродивых (Василий Блаженный, Ксения Блаженная и др.).

Происхождение слова

Слово «блаженный» заимствовано из старославянского языка, где оно имело значение, связанное с глаголами «почитать», «восхвалять». Согласно другой версии, слово образовано от существительного «благо», что значит «счастье, добро».

Популярный словарь русского языка под редакцией Гуськова А. П. утверждает, что значение «глуповатый» или «юродивый» (то есть отрицательный оттенок) возникло от первоначального значения слова «блаженный» — «святой». Святыми считали юродивых, или психически ненормальных, которые обладали, как считали религиозные люди, даром предвидения.

Он с пятнадцатого года стал известен как юродивый, который зиму и лето ходит босиком…, дарит образчики тем, кого полюбит, и говорит загадочные слова, которые некоторыми принимаются за предсказания.Толстой Л. Н. «Детство»

БЛАЖЕННЫЙ это:

блаженный это:

блаженный блаже́нный прил., употр. сравн. часто Морфология: блаже́н, блаже́нна, блаже́нно, блаже́нны; блаже́ннее; нар. блаже́нно 1. Блаженным называют человека, который чувствует себя абсолютно счастливым. 2. Время, события и т. д. называют блаженными, если в этот период вы чувствуете абсолютный покой и счастье.

Блаженный миг. | Он часто вспоминал те блаженные дни в Сочи. | Прошло два дня с момента нашей блаженной поездки на озеро.

3.

Блаженным называют то, что выражает счастье и благополучие, наполнено ими.

Его лицо озарилось блаженной улыбкой. | Меня охватило блаженное ощущение покоя. |

Он блаженно заснул.

4. сущ.

Блаженным раньше называли глубоко верующего человека, который оставлял свою семью и имущество и скитался по свету во имя Христа. Люди верили, что блаженные обладают даром пророчества. = юродивый 5. Блаженным иногда называют человека, который странно, чудно ведёт себя.

Человек он был блаженный. | Люди считали Анну блаженной.

6. Когда вы находитесь, пребываете

в блаженном неведении, вы не знаете, не подозреваете о чём-либо плохом; выражение употребляется иронически.

Мать его находилась в блаженном неведении.

7. Когда при упоминании о ком-либо вы говорите

блаженной памяти, вы хотите с уважением сказать о том, кого нет в живых.

Они заказали молебен в честь блаженной памяти отца Серафима.

Толковый словарь русского языка Дмитриева. Д. В. Дмитриев. 2003.