Что такое демографическая литература

Демография

Всего получено оценок: 114.

Всего получено оценок: 114.

Среди наук о человеческом обществе одной из важнейших является демография. В статье рассказывается, чем занимается эта отрасль знаний, какие методы использует.

Что значит «демография»?

Демографией называют науку, которая изучает процессы, происходящие в обществе – воспроизводство населения, его возрастной и половой состав, формирование трудовых резервов, заселение государственной территории, перемещение людей внутри страны и за ее пределами.

После разъяснения, что такое демография, следует рассмотреть демографические процессы.

Народонаселение и его развитие

Демографические процессы делятся на группы.

В первую группу относят «биологические» показатели – общие рождаемость и смертность, смертность в разных возрастах, число браков и разводов. Эти процессы обеспечивают смену поколений, то есть воспроизводство населения.

Во второй группе рассматриваются перемещения людей на государственной территории (миграции), причины движения, схема заселения, плотность в различных регионах, маятниковые миграции, сезонные поездки, иммиграция и эмиграция.

После получения результатов в группах анализируется общая численность населения, изменение этого показателя во времени, выявляются проблемные участки.

Третья группа изучает возможности социальной мобильности, то есть существование перехода между социальными группами. Социальная мобильность обеспечивает воспроизводство социальной структуры страны.

Методы сбора данных

Основным методом сбора данных является перепись населения. Последняя перепись проходила в 2010 году, следующая будет в 2020.

Постоянный мониторинг движения населения осуществляется путем регистрации рождений, смертей, заключения браков и их расторжения в соответствующих организациях (ЗАГСы, Дворцы бракосочетания, МФЦ). Для регистрации мигрантов различных категорий разработаны миграционные законы и правила учета.

Развитие информационных технологий позволяет вносить сведения в единый государственный реестр и оперативно получать информацию, поэтому демографическая ситуация может отслеживаться постоянно.

Что мы узнали?

Мы узнали определение, простыми словами объясняющее, чем занимается демография. Мы познакомились со способами изображения информации о населении, с методами получения данных. Современные технологии помогают в оценке демографической ситуации в стране.

Демография

Демогра́фия (др.-греч. δῆμος — народ, др.-греч. γράφω — пишу) — наука о закономерностях воспроизводства населения, о зависимости его характера от социально-экономических, природных условий, миграции, изучающая численность, территориальное размещение и состав населения, их изменения, причины и следствия этих изменений и дающая рекомендации по их улучшению.

Демографией иногда называют вид практической деятельности по сбору данных, описанию и анализу изменений в численности, составе и воспроизводстве населения.

Демографические исследования служат для разработки демографической политики, планирования трудовых ресурсов и пр.

Содержание

История формирования

История демографической науки долгое время была связана с развитием эмпирической формы познания, ограничиваясь сбором, обработкой и интерпретации данных о населении в соответствии с практическими потребностями. Выполнение этой функции сопровождалось постоянным совершенствованием методов исследования.

Термин «демография» появился в 1855 г. в названии книги французского ученого А. Гийяра [1] «Элементы статистики человека, или Сравнительная демография» (A. Guillard, Eléments de statistique humaine ou Démographie comparée? — 1855). Он рассматривал демографию в широком смысле как «естественную и социальную историю человеческого рода» или более узко как «математическое познание населений, их общего движения, физического, гражданского, интеллектуального и морального состояния».

Официальное признание понятие «демография» получило в наименовании Международного конгресса гигиены и демографии, проходившего в Женеве в 1882 г.

Этапы развития

Корни демографической науки уходят вглубь тысячелетий. Ещё древние испытывали необходимость регистрировать население (табу, детоучет). В Древнем Египте, Библии, Античном мире, Древнем Китае и во времена Средневековья знания и представления о народонаселении формировались бессистемно в общей массе недифференцированных научных знаний: кое-где проводились отдельные попытки регулировать семейное поведение, рождаемость. В тот же период мыслители обратили внимание на взаимосвязь численности населения и его общего развития (Конфуций, Платон, Аристотель).

Конфуций

(около 551—479 гг. до н. э.) осуществил попытку определения идеальной пропорции между количеством обрабатываемой земли и численностью заселения. Поскольку нарушение этой пропорции может привести:

А значит необходимо государственное регулирование роста населения и принятие такой меры, например, как переселение жителей густонаселенных районов в малонаселенные.

Платон

(428—347 гг. до н. э.) в учении об идеальном государстве выдвигал в качестве обязательного условия ограниченное число граждан 5040 человек свободного населения. Предлагал установить определенные нормы брачных отношений, требуя, чтобы мужчины имели детей только в возрасте от 30 до 55 лет. Он писал: « определить число браков мы предоставим правителям, чтобы они по возможности сохраняли постоянное число мужчин, принимая в расчет войны, болезни и т. д., и чтобы государство у нас по возможности не увеличивалось и не уменьшалось».

Аристотель

(384—322 гг. до н. э.) при рассмотрении проблем народонаселения идеальным считал государство с малочисленным свободным населением. Малочисленность граждан способствует возникновению социальной гармонии, которая невозможна при избытке населения. Избыток населения способствует росту числа возмущений и преступлений вследствие того, что часть граждан, не будучи обеспечена землей, впадает в бедность. В отличие от Платона, Аристотель не был сторонником колонизаций как меры регулирования населения, а предлагал, например, узаконить умерщвление больных детей и части «излишних» новорождённых. Ежели правила государства не позволяют этого, то обществу следует установить для каждой семьи число детей, которое она может иметь.

В эпоху феодализма

(может быть, за вычетом позднего средневековья) в странах Европы государственная власть всеми мерами способствовала увеличению населения. Это обусловливалось стремлением власти поддержать и увеличить свою политическую финансовую и военную мощь, состоящую по тем временам в многолюдности страны, в количестве воинов, в размерах налогов, которые могли собрать с населения большей численности. Поэтому и основная идея выражалась в том, что богатство общества и сила государства определяется: численностью населения. Однако подлинное начало формирования демографии как науки со всеми соответствующими атрибутами ориентацией на объективность, нацеленностью на выявление закономерностей, средствами для формирования базы данных (эмпирических фактов), эмпирическими обобщениями, методами исследования и обработки данных, математическими средствами выражения, расчетов и моделирования демографических процессов, — относится ко второй половине 17 в., когда развитие капитализма породило устойчивую потребность в изучении народонаселения. Исторически первым объектом научного изучения в демографии была смертность. Знание порядка вымирания поколения позволяло определить длительность жизни (а при постоянстве чисел рождений — также и численность населения) и рассчитывать при страховании жизни суммы выплат в зависимости от дожития.

Формирование демографических знаний (XVI — начало XIX века)

Рождаются новые цели и задачи: определить динамику численности населения, её зависимость от рождаемости, смертности, структурных и территориальных перемещений. В XVIII веке были предприняты первые попытки наблюдать изменение числа умерших и родившихся и численности населения в отдельных странах.

Родоначальник демографической статистики (политической арифметики) — Дж. Граунт — обратил внимание на многие законы, сделал анализ бюллетеней смертности, построил первую простейшую модель таблицы смертности. В 1693 году Галлей построил полную таблицу смертности для населения города Бреславля (Вроцлав), включил в неё младенческую и детскую смертность.

В конце XVIII — начале XIX века в США были заложены основы современной переписи населения (1790), был налажен текущий учет населения. В России в середине XVIII века М. В. Ломоносов первый обратил внимание на проблемы «сохранения и умножения российского народа».

Возникновение демографической науки (XIX век)

В XIX веке встал вопрос о роли и месте демографии в социально-экономическом развитии. Повышается описательный характер, рассматриваются состав и движение населения. В середине XIX века предпринимаются попытки изучения социальной дифференциации рождаемости и смертности такими учеными, как Г. Ф. Кнапп (Германия), Л. А. Бертильон (Франция).

Выделяются демографическая статистика и демографическая динамика (движение населения).

Утверждение демографической науки (конец XIX — первая половина XX века)

Центральным объектом изучения в демографии становится воспроизводство населения, в связи с чем в ряде стран принимаются различные законы, касающиеся народонаселения. Исследователи второй половины XIX века подходят к трактовке воспроизводства населения как единого взаимосвязанного процесса. В. Борткевич начал, а Р. Бек и Р. Кучинский завершили разработку показателей, характеризующих результат воспроизводственного процесса.

В 20-30-ые годы были сделаны шаги к международному сотрудничеству. Предпринимаются первые попытки вести демографические исследования во взаимосвязи с другими общественными явлениями. Демография утверждается в роли общественной науки.

Современное развитие (середина XX — до сегодняшнего дня)

За последние полвека наблюдается тенденция к повышению внимания к изучению демографии с т.з. экономических и социальных факторов общего развития.

В середине 70-х ООН публикует труд «Детерминанты и последствия демографических тенденций», в котором отмечаются:

В XX столетии становление и развитие демографии нашло отражение в трудах Д. И. Менделеева, К. Германа, П. П. Семёнова-Тяньшанского, А. И. Чупрова. Ю. А. Янсона.

Демография в СССР

После Октябрьской революции вплоть до начала 1930-х годов в СССР велись активные демографические исследования. Были организованы в 1919 г. Демографический институт АН УССР в Киеве, и в 1930 г. Демографический институт АН СССР в Ленинграде. Исследовались проблемы воспроизводства населения: закономерности смертности и рождаемости, причем большое внимание уделялось социальным факторам рождаемости, тенденциям формирования и развития семьи. Развивалась методология демографического прогнозирования. Отечественная демография в этот период связана с именами, С. А. Новосельского, В. В. Паевского, О. А. Квиткина, С. Т. Струмилина, М. В. Птухи. С. А. Томилина и др.

Возрождение отечественной демографии началось в конце 1950-х гг. когда возникла потребность во всестороннем изучении населения. Стали проводиться научные дискуссии, развертывались исследования, выходили публикации, совершенствовалась подготовка кадров. Изучение закономерностей воспроизводства населения, а также взаимосвязи роста населения и социально-экономического развития позволило демографии оформиться в самостоятельную общественную науку. С конца 1950-х до начала 1960-х годов стал очевиден объективный процесс необходимости комплексного изучения широкого круга проблем народонаселения, осуществляемого наряду с демографией целым рядом других наук и научных направлений.

Развитие демографии как науки в этот период в СССР в первую очередь связывается с именами А. Я. Боярского (кафедра статистики МГУ, затем руководство НИИ ЦСУ), А. Г. Волкова (руководство отделом демографии НИИ ЦСУ), Д. И. Валентея (зав. кафедрой народонаселения МГУ), Б. Ц. Урланиса (сектор трудовых ресурсов института экономики АН СССР)

Существенный вклад в разработку теоретических проблем взаимосвязи наук внес коллективный труд под редакцией Д. И. Валентея «Система знаний о народонаселении», изданный в 1976 г. В нём впервые в отечественной научной литературе был сформулирован предмет системы знаний о народонаселении познание закономерностей развития народонаселения, в том числе и демографического воспроизводства. В 1985 под главной редакцией Д. И. Валентея большим коллективом авторов был выпущен Демографический энциклопедический словарь (издательство «Советская энциклопедия», 608 с., ISBN 5-85270-005-3)

Демография в Российской Федерации

В настоящее время центрами изучения демографии в России являются:

Объект демографии как науки

Демография имеет свой четко очерченный объект исследования — население. Демография изучает численность, территориальное размещение и состав населения, закономерности их изменений на основе социальных, экономических, а также биологических и географических факторов.

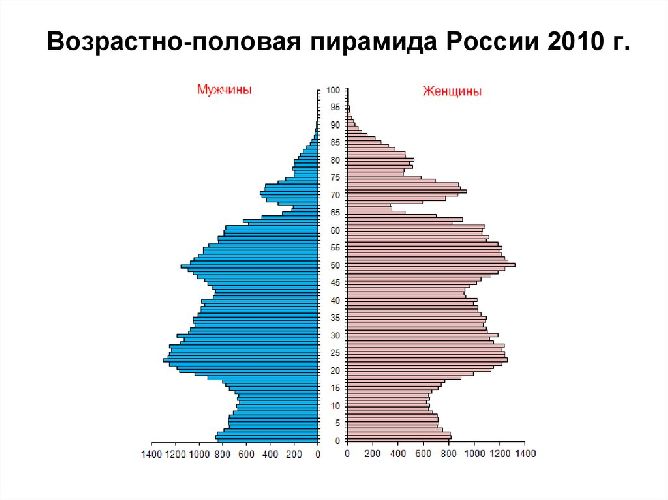

Единицей совокупности в демографии является человек, который обладает множеством признаков — пол, возраст, семейное положение, образование, род занятий, национальность и т. д. Многие из этих качеств меняются в течение жизни. Поэтому население всегда обладает такими характеристиками, как численность и возрастно-половая структура, семейное состояние. Изменение в жизни каждого человека приводит к изменениям в населении. Эти изменения в совокупности составляют движение населения.

Движение населения

Обычно движение населения подразделяют на три группы:

«Естественная» или «биологическая» сущность народонаселения проявляется в его способности к постоянному самовозобновлению в процессе смены поколений в результате рождений и смертей. И этот непрерывный процесс называется воспроизводством населения.

Анализ демографических процессов

Основными демографическими процессами являются рождаемость, смертность и миграция.

Решение многих демографических задач требует использования системы методов, среди которых основное место занимают статистические(анализ данных) и математические(математические модели) методы анализа, также в последнее время всё чаще применяются социологические методы(субъективные установки). Исследовать закономерности изменения в населении можно только на примере множества лиц. Сбор информации возможен четырьмя способами:

Для изучения демографических процессов используются статистические исследования динамики, индексный, выборочный, балансовый и графический методы. Также широко используется математическое моделирование, абстрактное математическое моделирование, графические, картографические методы. Основным инструментом демографического анализа является описательная статистика населения по полу, возрасту, занятиям, с помощью которой имеется возможность отслеживать показатели естественного движения населения.

Система демографических наук

Демография и другие науки

Развитие народонаселения — закономерный процесс количественных и качественных изменений в населении, которые по мере развития человеческого общества все более усложняются. Однако демографии оказывается недостаточно для объяснения всех изменений, связанных с ним. Остро недостаток стал проявляться во второй половине XX века. А. Сови выдвинул идею о необходимости привлечения других наук к изучению народонаселения. Полное отражение эта идея нашла в разработках центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ под руководством профессора Д. И. Валентая, который предложил комплексный подход — активное привлечение других сопредельных наук. Система знаний о народонаселении постоянно развивается.

Процессу углубления знаний о народонаселении способствует тесная связь с экономической, исторической, социологической наукой, этнографией, географией населения, социальной гигиеной, правоведением. На стыке этих наук стали развиваться такие научные направления, как экономика народонаселения, социология народонаселения, генетика народонаселения и ряд других. Связь между науками, изучающими население, позволяет им, находясь в системе экономических, социологических, географических и других наук, одновременно быть частью системы научных знаний о народонаселении, имеющей общий объект исследований и основанной на единых, объединяющих их принципах познания. Сопредельные науки присущими им методами изучают законы функционирования и развития народонаселения.

Демография взаимодействует с другими науками, широко используя их методологические подходы, методы, добытые ими знания. В то же время демография внутри себя разделилась на целый ряд специализированных отраслей и даже наук. Так появляется идея системы знаний о народонаселении: ядро — именно демография, предмет — воспроизводство населения, а другие, входящие в эту систему науки имеют своим предметом законы и закономерности других специфических сторон и аспектов развития населения.

ДЕМОГРАФИЯ

ДЕМОГРАФИЯ (Demography) (буквально «народоописание», от греческих слов demos-народ и grapho-пишу) – наука о типах, способах и природе воспроизводства населения и факторах, обуславливающих и влияющих на этот процесс.

Термин «демография» впервые появился в 1855 в названии книги французского ученого А.Гийяра Элементы статистики человека, или Сравнительная демография. Официальное признание он получил после проведения Международного конгресса гигиены и демографии в Женеве в 1882. В русский язык термин вошел с 1870-х в связи с работами 8-й сессии Международного статистического конгресса (Петербург, 1872); первоначально употреблялся как синоним статистики населения. В дальнейшем демографией стали называть вид деятельности по сбору данных, описанию и анализу изменений в численности, составе и воспроизводстве населения; реже – просто данные о населении. Прилагательное «демографический» употребляется как «относящийся к изучению населения» (например, демографическая литература), а также как «относящийся к населению» (например, демографическая структура).

Как самостоятельная наука демография изучает закономерности и факторы, определяющие или существенно влияющие на такие явления человеческой жизни, как рождаемость, смертность, брачность и прекращение брака, воспроизводство супружеских пар и семей, воспроизводство населения в целом как единства этих процессов; она исследует изменения возрастно-половой, брачной и семейной структуры населения, взаимосвязь демографических процессов и структур, а также закономерности изменения общей численности населения и семей как результата взаимодействия этих явлений. Демография разрабатывает методы описания, анализа и прогноза демографических процессов и демографических структур.

В практическом плане в область демографических исследований входит описание демографической ситуации, анализ тенденций и факторов демографических процессов на планете в целом, в отдельной стране или группе стран; на отдельных территориях или в отдельных группах населения в различные периоды. На основании изучения особенностей рождаемости и смертности в разных поколениях, в разных социальных группах и на разных территориях демография оценивает их наиболее вероятные изменения в будущем, разрабатывая демографические прогнозы.

Структура демографической науки.

При рассмотрении предмета исследования в демографии выделяют: изучение процессов брачности и прекращения брака, демографической функции семьи и воспроизводства брачной и семейной структуры населения; рождаемости и ее социальной обусловленности; смертности и ее социальной обусловленности; воспроизводства населения, роста его численности, взаимосвязей демографических процессов и структур.

При общих методологических подходах к исследованию каждая из этих областей имеет свои особенности как в концептуальном, так и в методическом отношении.

Выделяют следующие разделы демографии.

Демографическая теория

– трактовка движущих сил воспроизводства населения, его обусловленности экономическими, социальными, социально-психологическими и другими факторами, объяснения исторических тенденций развития режимов воспроизводства, смены типов воспроизводства населения. Для понимания сущности воспроизводства населения и его места в естественном историческом процессе особое значение имеют представления о роли населения в развитии общества и его значении для экономического развития, относящиеся к области социально-экономической науки. В собственно демографическую теорию входит объяснение характера воспроизводства населения и изменений в нем, демографического поведения, а также взаимовлияния демографических процессов и структур. Демографическая теория служит исходной базой для всех этапов научного изучения демографических процессов, начиная с формулировки рабочих гипотез и кончая обобщением собранной и проанализированной информации.

Сбор первичных данных

о населении и демографических процессах. Источником фактических данных для демографии служат результаты переписей населения и обобщенные данные текущей регистрации рождений, смертей, браков и разводов, а также материалы микропереписей и выборочных обследований как собственно демографических, так и социологических, этнодемографических и других в той мере, в какой они освещают воспроизводство населения или его социальные факторы. Теоретические подходы и методики сбора, обработки и обобщения массовых данных демография заимствует из статистики и социометрии. Перепись населения предоставляет сведения о возрастно-половом, брачном, семейном составе населения, о распределении людей по тем или иным социальным и экономическим признакам, о демографических событиях в их жизни в прошлом, а текущий учет демографических событий – о числе таких событий по мере их возникновения в разных группах населения. При выборочных обследованиях обычно подвергаются изучению отдельные аспекты воспроизводства населения, например, влияние условий жизни на демографические процессы, отношение женщин к рождению детей, формирование и разделение семей и др. Для анализа воспроизводства населения в отдаленном прошлом демография привлекает записи в метрических книгах, жизнеописания родов и генеалогические хроники. Теоретические обобщения закономерностей воспроизводства населения основываются также на анализе вторичной информации, в частности, данных литературных и других источников.

Описание демографических процессов

– общая характеристика численности, возрастно-полового, брачного и семейного состава населения, общего уровня и тенденций демографических процессов в конкретных условиях места и времени. Оно проводится, как правило, на основании статистических данных или же их реконструкции по другим источникам; часто дается в сравнении с другими территориями и периодами времени. Такое описание дает представление о ситуации демографической.

Чистая (формальная) демография

Аналитическая демография

– изучение взаимосвязей между демографическими явлениями, их детерминации социальными, экономическими, социально-психологическими и другими процессами. При широкой ее трактовке охватывает закономерности, причины и следствия воспроизводства населения в конкретных условиях, включая выводы эмпирических исследований; в узком смысле ограничивается применением математических методов к изучению воспроизводства населения. Выделяются более или менее самостоятельные части: анализ демографических процессов с помощью специфических приемов исследования, в частности, моделирования и прогноза; изучение взаимодействия демографических процессов с другими социальными явлениями. Центральное место при этом занимает анализ влияния на демографические процессы социального развития в целом – в частности, социальных институтов и норм, а также социально-психологических факторов и всех сторон экономической деятельности людей. Хотя связи воспроизводства населения с социальными и экономическими процессами обоюдные, демография рассматривает преимущественно влияние социально-экономических явлений на воспроизводство населения, тогда как обратное влияние изучают другие социальные науки.

Историческая демография

исследует воспроизводство населения в прошлом и занимает особое место в структуре демографии. В середине 20 в. она рассматривалась иногда как самостоятельная научная дисциплина на границе истории и демографии. Однако по мере развития представлений об исторической обусловленности воспроизводства населения и раскрытия его закономерностей в широкой исторической ретроспективе, появляется все больше оснований считать историческую демографию частью демографической науки. Результаты демографических исследований, собранные и проанализированные за достаточно длительный исторический период, дают основание для теоретического обобщения установленных исторических закономерностей.

Социологическая демография (социальная демография)

В современной научной литературе сложилась прочная традиция рассмотрения экономических, правовых, социологических, социально-психологических и других факторов, связанных с демографическими характеристиками. В частности, еще с конца 1960-х появились работы, которые описывали репродуктивные установки различных слоев населения и влияния на них таких факторов, как уровень образования, дохода, этнических характеристик и т.д. Наряду с этим современные демографы все шире использую данные о процессах и явлениях, происходящих в семье и переходят к изучению этих характеристик. Почти одновременно начали развиваться и социологические исследования брака и семьи, которые охватывают широкий круг проблем – от теоретических аспектов брачно-семейных отношений до эмпирических исследований отдельных сторон формирования, функционирования и распада семьи (например, репродуктивной функции семьи и влияния на нее психологических; экономических, правовых и многих других факторов. Ставшая особо актуальной в конце 20 в. социолого-демографическая проблематика ставит вопрос о дальнейшем усилении взаимодействия демографических и социологических наук, выдвигает в число первоочередных задач в данной области разработку теоретических вопросов социальной демографии как важнейшей научной дисциплины.

Военная демография

– научная дисциплина, исследующая роль демографического фактора в военном деле и военной экономике с количественной и качественной сторон.

Как самостоятельные разделы в военной демографии выделяют исследование мобилизационных возможностей воюющих государств, в частности мобилизационных резервов для вооруженных сил (ВС) и экономики; военных потерь населения, вызванных войнами миграций; изучение влияния войн на воспроизводство населения и его здоровье; демографических последствий военных действий. Важное значение в военной демографии имеют перспективные расчеты численности и состава населения по полу и возрасту для определения ресурсов стран или их коалиций.

Военная демография развивается на общих методологических основах демографии и тесно связана с военной наукой, а также с военной статистикой, демографической статистикой, санитарной и военно-медицинской статистикой.

Основными источниками сведений для военной демографии являются статистические данные о численности и составе населения до войны, в период войны и после ее окончания, о человеческих потерях за период военных действий; официальные отчеты о военных кампаниях, основанные на материалах статистического учета или специальных разработок соответствующих первичных документов; архивные, литературные и другие источники сведений о населении, его воспроизводстве и миграции. Большое значение имеют медико-статистические отчеты по отдельным боевым операциям, кампаниям, периодам войны, за войну в целом. Однако получение достоверных и полных сведений о мобилизационных резервах, о военных и других потерях осложняется, наряду с объективными трудностями учета во время войны, частой фальсификацией данных со стороны победителя и побежденного.

Один из разделов военной демографии – исследование военной мобилизации и демобилизации военнослужащих, от масштабов которых непосредственно зависят социальная мобильность, миграция, воспроизводство населения. Так в 1914–1918 в действующие армии было мобилизовано ок. 70 млн., а в 1939–1945 более 110 млн. мужчин трудоспособных возрастов.

Доля мобилизованных в период мировых войн сравнительно высока и резко меняет структуру трудовых ресурсов. Так, в Первую мировую войну в среднем для большинства воевавших стран мобилизованные составляли 12–15%. Абсолютное число мобилизованных за годы войны: в России – 15 млн., Германии – 13 млн., Австро-Венгрии – 9 млн., Франции – 8 млн., Великобритании с колониями – около 8 млн., Италия – около 6 млн., США – около 4 млн. Из мужчин 18–45 лет в Германии, Австро-Венгрии и Франции было мобилизовано около 35%, в Великобритании – около 26%. Повышалась занятость женщин.

Людские потери в войнах приводят к таким демографическим последствиям, как сокращение численности населения, изменение его возрастно-половой структуры, неравномерность прироста. Военная демография исследует наряду с прямым влиянием войн на население, его здоровье, косвенные потери населения, выражающиеся в значительных изменениях рождаемости, брачности, смертности, заболеваемости, а также в его физическом развитии.

Методы исчисления прямых людских потерь в войнах нельзя считать окончательно разработанными. Под прямыми военными потерями понимают все случаи гибели людей и потери ими трудо- и боеспособности вследствие боевых поражений или по болезни во время войны, а также пленения неприятелем. При этом военные потери обычно делятся на потери среди военнослужащих и потери среди гражданского населения. К безвозвратным потерям относят всех убитых, пропавших без вести, попавших в плен, умерших в лечебных учреждениях (на дому) от всех причин, связанных с применением боевых средств поражения или умерших в плену. К временным потерям населения (в том числе и среди военнослужащих) относят лиц, находящихся на излечении (на фронте и в тылу), уволенных из ВС вследствие поражений и болезней, инвалидов труда, потерявших боетрудоспособность полностью или частично.

Наиболее разработана классификация людских военных потерь среди военнослужащих, рассматривающая их в военно-оперативном и демографическом аспектах. В военно-оперативном отношении все потери среди военнослужащих подразделяют на безвозвратные и санитарные. Безвозвратные потери военнослужащих, учет которых ведут штабы воинских частей, – это потери убитыми, попавшими в плен и пропавшими без вести. Убыль по этим причинам считают обычно окончательной. Санитарные потери военнослужащих – это раненые (в т.ч. пострадавшие от средств массового поражения) и больные. Санитарные потери подразделяют на боевые (от любых видов современного оружия) и не боевые. Демографический аспект касается подразделения потерь по возрасту, полу и другим демографическим признакам.

Военная демография изучает многообразные косвенные военные потери населения. Как показали исследования, в годы войны значительно снижается уровень брачности вследствие мобилизации молодых мужчин и отсрочки браков.

Среди косвенных военных потерь населения – рост инвалидности. По неполным данным, в результате Первой и Второй мировых войн было более 40 млн. инвалидов войны: на каждых 100 мобилизованных в Первую мировую войну было учтено 11 инвалидов, а во 2-ю мировую войну – 28. В современных войнах инвалидами все в большей степени становится гражданское население. Среди лиц, пораженных проникающей радиацией во время взрыва в Хиросиме, но оставшихся в живых, у многих надолго сохранились последствия хронической лучевой болезни. Перепись населения Нагасаки на 1 октября 1960 показала, что хронической лучевой болезнью страдают 87 866 человек. Только за 1950–1960 от лучевой болезни и ее последствий в Нагасаки умерло 9 тысяч человек.

Война отрицательно отражается на здоровье населения, особенно воюющих государств: ухудшается физическое здоровье людей, особенно детей и подростков, повышается уровень заболеваемости практически по всем классам и группам болезней, связанных с недоеданием. Создаются благоприятные условия для развития эпидемий, в том числе особо опасных инфекций (холера, чума и др).

Самостоятельное значение в военной демографии имеет исследование миграции населения в предвоенные, военные и послевоенные годы: военной миграции, определяемой мобилизацией и демобилизацией (военной и трудовой); эвакуацией и реэвакуацией населения, войск и трудовых резервов; миграции, связанной с экономическими (в том числе продовольственными) трудностями; медицинской эвакуации и др.

Особенно большой была миграция населения во время и после Второй мировой войны. В СССР, например, в ходе Великой Отечественной войны миллионы граждан были эвакуированы из оккупированных и прифронтовых районов страны на Восток. Из блокированного фашистами Ленинграда по «Дороге жизни» только за январь-ноябрь 1942 было эвакуировано около 1 млн. человек.

В период Второй мировой войны большую долю мигрантов составили беженцы и перемещенные лица. Более 60 млн. человек в Европе остались без жилища: люди покидали города, подвергавшиеся налетам авиации (в Великобритании было разрушено до 30% жилого фонда, во Франции – до 15%). В годы войны было произведено массовое насильственное перемещение людей из порабощенных стран в Германию для использования на наиболее тяжелых работах. В Германии ежегодно работали в среднем 12–15 млн. иностранных рабочих-рабов.

Предметом военно-демографических исследований является также анализ ближайших и отдаленных демографических последствий войн; воздействие войны на численность населения, его возрастно-половой состав, воспроизводство, а также здоровье (как в целом, так и по отдельным качественно однородным группам).

Наиболее тяжелые и трудновосполнимые последствия войн – снижение абсолютной численности населения воюющих стран, главным образом из-за сокращения численности мужчин в трудоспособных возрастах. В связи с этим происходит резкое снижение уровней брачности и рождаемости, которое сменяется некоторым, так называемым компенсационным, повышением в первые послевоенные годы; изменение возрастной и половой структур населения. Нормализация полового состава населения воевавших стран происходит обычно крайне медленно.

Демографическими последствиями войны можно считать также такие важные социальные явления, как изменения в семейном и культурном составе населения, происходящие в результате длительных разлук, отсутствия возможности обучения, закрытия культурно-зрелищных предприятий и т.д. Как ближайшие, так и отдаленные демографические последствия войны существенно влияют на социально-экономическое развитие воевавших государств.

Народонаселение, население

– одно из основных понятий ряда социальных наук, центральная категория демографии и системы знаний о народонаселении. При наиболее общем определении народонаселение – естественно исторически складывающаяся и непрерывно возобновляющаяся в процессе воспроизводства непосредственной жизни совокупность людей, главный материальный компонент человеческого общества. На каждом этапе развития последнего народонаселение выступает как конкретная историческая совокупность людей (население Античного Мира, население Европы в эпоху Темных Веков, население США во второй половине 19 в.), что определяет его социально-временную характеристику. Она дополняется еще одной общей характеристикой – пространственно-территориальной. Люди, будучи связанными между собой определенным единством (например, родоплеменным, государственно-политическим, хозяйственно-экономическим, этническим, религиозным и т.д.), осуществляют свою жизнедеятельность в пространственных пределах соответствующей территориальной организации общества, образуя относительно устойчивые совокупности – население материка, его регионов, население той или иной страны, ее районов, городов и т.д. Конкретизация социально-временной и пространственно-территориальной характеристики позволяет выделить население любой по размерам территории и в любой отрезок времени – например, население Бургундского герцогства середины 15-го века, население Австрии в 1979 и т.д.

Воспроизводство населения

– один из главных процессов репродукции общества, предмет демографии и главный объект ее изучения. Иногда воспроизводство населения рассматривается как совокупность трех видов «движения» народонаселения: «естественного» (биология и физиология), пространственного (миграция) и социального (социальная мобильность).

Воспроизводство населения – вероятностный процесс, который образует масса случайных, единичных событий – рождений и смертей. Длительное существование популяций предполагает сохранение фундаментальных условий их взаимодействия с внешней средой, что возможно только в том случае, если поток демографических событий не хаотичен, а определенным образом упорядочен. Такая упорядоченность действительно имеет место и представляет собой следствие самоорганизации демографической системы. Такие процессы имеют место и в природе, благодаря чему достигается непрерывность воспроизведения популяций растений и животных и относительная устойчивость их численности. Управление размножением популяций в природе имеет биологическую основу. Ограничение роли случайности обеспечивается физиологическими (генетически исследуемыми), этологическими и экологическими механизмами.

Воспроизводство населения – эргодичный процесс. Влияние предыдущей возрастной структуры на последующую постепенно ослабевает, так что по мере удаления от некоторого исходного момента современная возрастная структура все меньше зависит от исходной и все больше – от динамики экзогенных функций рождаемости и дожития за прошедший период (слабая эргодичность). Это свойство имеет большое практическое значение, так как приводит к демографической амортизации, т.е. к автоматическому сглаживанию последствий катастрофических событий в жизни населения (голода, эпидемий, войн и т.п.), сильно деформирующих его возрастную пирамиду.

Изучение воспроизводства населения складывалось в 19–20 вв. по мере роста общественной потребности в осмыслении демографических изменений, происходящих в мире. Если говорить об этом изучении в плане количественного анализа воспроизводства населения, то первые попытки осмыслить воспроизводство населения как единство рождаемости и смертности принадлежали еще математику Л.Эйлеру (18 в.). Тем не менее, на протяжении долгого времени интерес к анализу отдельных сторон «естественного» движения населения явно преобладал над их синтезом в рамках изучения воспроизводства населения в целом. Только в первое десятилетие 20 в. в связи с созданием модели стабильного населения появилась возможность увидеть процесс воспроизводства населения как нечто целостное, понять присущие ему внутренние количественные зависимости. В законченном виде эту модель разработал американский демограф А.Лотка, но у него было много предшественников, начиная с Л.Эйлера. Важным этапом в изучении воспроизводства населения было конструирование немецким демографом Р.Беком адекватных измерителей интенсивности этого процесса (1884). Они не сразу получили широкое признание. Лишь в 1920–1930-х, опираясь на идея Бека, другой немецкий демограф Р.Кучинский применил и широко популяризовал коэффициент воспроизводства населения, получивший впоследствии строгое истолкование в рамках модели стабильного населения. Работы Кучинского показали недостаточность раздельного анализа рождаемости и смертности и необходимость осмысления их как сторон двуединого процесса, способствовали осознанию всей проблематики воспроизводства населения и роста интереса к ней. С 1950-х математическая теория воспроизводства населения получила дальнейшее развитие в работах ряда французских, американских и некоторых других авторов.

Репродуктивная установка

– психический регулятор поведения, предрасположенность личности, определяющая согласованность разного рода действий, обусловленных положительным или отрицательным отношением к рождению определенного числа детей. Репродуктивная установка означает готовность к определенному результату жизненного поведения, приемлемость для личности рождения того или иного числа сыновей и дочерей. Понятие «репродуктивная установка» введено в современную научную литературу в начале 1970-х и употребляется не только в демографии, но и в других социальных науках. Множества репродуктивных установок подразделяются на две основные группы. К первой относятся установки детности, регулирующие достижение главного результата репродуктивного поведения. Ко второй – все установки, так или иначе связанные с практикой контрацепции. О наличии репродуктивных установок можно говорить, если индивид обладает нормальной плодовитостью. При бесплодии сохраняющаяся готовность иметь детей свидетельствует о возникновении установок к усыновлению (удочерению). Данные репродуктивной установки обычно получают при опросах только женщин. Одновременные опросы мужей и жен показали, что в 30–50% семей наблюдается несовпадение репродуктивных установок супругов. Для репродуктивных установок характерно формирование их в детском возрасте – опросы детей обнаруживают у них четкие ориентации на число детей в семье.

Репродуктивная установка состоит из трех компонентов: когнитивного (познавательного), аффективного (эмоционального) и поведенческого (побудительного). Сущность репродуктивной установки выявляется во взаимодействии всех трех компонентов и не сводима к одному из них. Когнитивный компонент репродуктивной установки позволяет отличать качественное своеобразие объектов установки на рождение детей – установки детности на предпочитаемый пол ребенка, на время протекания беременности и т.д. Количественные аспекты репродуктивной установки выражаются в ориентации на то или иное число детей, на интервалы между рождениями. Для установок на малодетность (1–2 ребенка) характерны увеличение интервала между рождениями, стремление к применению установок на применение средств контрацепции и абортов, равная приемлемость сына или дочери. Эмоциональный компонент репродуктивной установки составляют позитивные и негативные чувства, связанные с рождением того или иного числа детей. Социально-психологические методики ранжирования установок выявляют интенсивность репродуктивной установки. Эмоции измеряются при изучении репродуктивной мотивации. В демографии получили распространение показатели, измеряющие когнитивный компонент репродуктивной установки, например, желаемое число детей, ожидаемое число детей, планируемое число детей. Наиболее надежный среди них – показатель ожидаемого числа детей. Использование его во всероссийских обследованиях обнаружило уменьшение репродуктивной установки, особенно заметное в городах.

Демографические исследования в России.

Начало демографических исследований в России восходит к середине 18 в., когда Д.Бернулли проанализировал влияние устранения смертности от оспы на продолжительность жизни и рассчитал таблицы прекращения брака в зависимости от смертности супругов, а в работах Л.Эйлера были сформулированы основные понятия математической теории смертности и дано представление о закономерностях роста населения при определенном порядке вымирания. В конце 18 – начале 19 вв. появляются первые работы по «политической арифметике» И.Ф.Германа и Л.Ю.Крафта, посвященные описанию рождаемости, смертности и брачности в России, и первая, хотя и несовершенная, таблица смертности К.Ф.Германа.

Развитие демографических исследований в России в 19 в. шло в основном в русле статистики населения. Реформы 1860–1870-х способствовали ее совершенствованию и накоплению демографических данных как в общегосударственном масштабе, так и по губерниям трудами земской статистики. Освоению современного опыта статистики способствовала сессия Международного статистического конгресса в Петербурге (1872). В Москве, Петербурге и др. городах начинают регулярно проводиться переписи населения по типу западноевропейских, а в 1897 проведена первая Всеобщая перепись населения Российской империи. Изучение смертности продолжается трудами Н.Е.Зернова, К.А.Андреева, В.И.Гребенщикова, В.И.Борткевича, Л.Бессера и К.Балодиса, С.А.Новосельского. Существенный вклад в разработку теории стационарного населения внес В.Я.Буняковский. Предпринимаются попытки изучения рождаемости и ее факторов (В.И. Покровский, Гребенщиков), в трудах Ю.Э.Янсона дан сравнительный анализ демографических процессов в России и других странах. В начале 20 в. заметное место в демографических исследованиях занимают работы А.А.Чупрова (о соотношении численностей полов при рождении и влиянии войн на брачность и рождаемость), Новосельского (посвященные изучению смертности).

После Октябрьской революции в стране организуется гражданская регистрация рождений и смертей, хотя их учет еще не был полным. Проводятся три переписи населения (1920, 1923, 1926). На материалах городской переписи 1923 был выполнен ряд конкретных исследований. Перепись 1926, проведенная по проекту О.А.Квиткина и В.Г.Михайловского, была образцовой по тому времени, однако ее материалы, широко опубликованные, остались практически не изученными. Были созданы Институт демографии АН УССР (1919) и Демографический институт АН СССР (1930). Развернулись исследования смертности и воспроизводства населения (Ю.А.Корчак-Чепурковский, Новосельский, В.В.Паевский), рассчитывались демографические прогнозы (С.Г.Струмилин, М.В.Птуха, Паевский), проводились ретроспективные обследования рождаемости, была разработана методика анамнестических обследований (Г.А.Баткис, Паевский). Исследовались социальные факторы рождаемости (Новосельский, Н.А.Вигдорчик, С.А.Томилин), формирование и развитие семьи (А.П.Хоменко). Однако подъем демографических исследований был недолгим. В начале 1930-х прекращается публикация данных о населении и демографических процессах, ход которых не подтверждал постулированных свыше «закономерностей», закрываются оба демографических института, многие ученые были репрессированы. Конкретные исследования были свернуты, а в теории на долгие годы возобладал догматизм.

Демография в стране возраждается лишь в начале 1960-х, когда после проведения переписи населения 1959 и ряда выборочных обследований постепенно возобновляется публикация демографических данных. В это время формируются исследовательские группы, разворачивается преподавание демографии. Издается Курс демографии для высшей школы (А.Я.Боярский). Дискуссия 1969 о предмете демографии показала, что она не может сводиться к статистике населения. Главной темой исследований становится изучение причин и факторов снижения рождаемости (В.А.Борисов, Л.Е.Дарский, Б.Ц.Урланис), для ее анализа начинает применяться когортный метод (В.С.Стешенко, Р.И.Сифман), разворачиваются исследования брачности (Л.Е.Дарский, М.С.Тольц, А.Б.Синельников), репродуктивных установок (В.А.Белова), динамики возрастной структуры населения (С.И.Пирожков, И.В.Калинюк). Формируется этническая демография (Г.А.Бондарская, С.И.Брук, В.И.Козлов). Анализируются динамика и факторы смертности (А.М.Мерков, М.С.Бедный, Урланис), развития семьи (Э.К.Васильева, А.Г.Волков, И.А.Герасимова). Внимание исследователей привлекают проблемы экономической демографии и демографического оптимума (Боярский, А.Я.Кваша), демографической политики. Совершенствуется демографическое моделирование (Боярский, В.Я.Шукайло, Н.Б.Баркалов), исследуются проблемы роста населения мира (Я.Н.Гузеватый, Э.А.Араб-Оглы). В 1970-х развивается концепция демографической революции (А.Г.Вишневский). Углубляется также и подход к изучению населения в рамках комплекса наук о народонаселении, включающего демографию как один из элементов (Д.И.Валентей), и на основе широкого понимания воспроизводства населения (В.П.Пискунов, В.С.Стешенко); происходит постепенная интеграция российской демографии в мировую науку. Для последней четверти 20 в. характерно углубленное исследование смертности (Е.М.Андреев, Л.А. и Н.С.Гавриловы), закономерностей брачности и рождаемости (Бондарская, Дарский, И.П.Ильина), развитие методов прогнозирования и демографических моделей (Н.Б.Баркалов, С.И.Пирожков, О.В.Староверов).