Что такое депо крови

КРОВЯНОЕ ДЕПО

Кровяное депо — орган или ткань, обладающие способностью накапливать в своих сосудах значительное количество крови, к-рое при необходимости может быть использовано организмом. Кровяные депо служат одним из эффекторных аппаратов функциональной системы, поддерживающей объем циркулирующей крови в организме. Значение Кровяного депо заключается в возможности быстрого увеличения объема (массы) циркулирующей крови, необходимой для обеспечения потребностей организма в данный момент. При отсутствии Кровяного депо даже незначительное изменение емкости сосудистой системы приводило бы к резкому снижению притока крови к сердцу и падению АД (см. Кровообращение). Мобилизацию крови из депо вызывают эмоциональные напряжения, интенсивная мышечная деятельность, состояние кислородного голодания организма, кровопотери и др. Изменения уровня кровоснабжения и кровенаполнения имеют место во всех органах и тканях организма, т. к. во всех случаях в первую очередь кровь направляется в интенсивно работающие органы. Однако роль К. д. выполняют лишь селезенка (см.), печень (см.), легкие (см.), кожа (см.), поскольку сосуды этих органов способны задерживать большое количество дополнительной, резервной, крови, используемой в случае острой необходимости другими органами и тканями. Механизмы депонирования крови и ее мобилизации специфичны для каждого из этих органов.

В селезенке человека — в ее венозных синусах может скапливаться до 8—12% общего количества крови. Задержка крови возникает вследствие сокращения кольцевых мышц, расположенных на месте перехода синуса в вену. Повышение давления крови в синусах и приводящих капиллярах способствует переходу плазмы крови в тканевую жидкость и лимфу, оттекающую от селезенки (рис.). Благодаря этому кровь в синусах становится более концентрированной (в опытах на собаках Дж. Баркрофт показал, что кровь в селезенке может содержать до 1/5 общего количества эритроцитов всей крови). При резком возрастании потребности организма в кислороде возникает возбуждение симпатической нервной системы, сфинктеры синусов расслабляются и их содержимое поступает в кровь. Быстрому опорожнению селезенки способствует и возникающее при возбуждении симпатической нервной системы активное сокращение гладких мышц капсулы селезенки и ее трабекул. Поступление при этом большого количества эритроцитов в кровоток приводит к росту гематокрита и увеличению количества гемоглобина крови. Это улучшает транспорт кислорода и углекислоты, способствует более полному удовлетворению потребностей организма в кислороде.

В хроническом эксперименте было выявлено, что сокращение селезенки происходит при эмоциональном напряжении или при психическом возбуждении, предшествующем физической нагрузке. Другими факторами, способствующими высвобождению крови из селезенки, являются кровотечение, введение в организм наркотиков и др.

Печень также способна депонировать и концентрировать значительные количества крови, однако, в отличие от селезенки, печень служит не только К. д., но и, располагаясь на пути оттока крови из портального русла, образует своеобразный шлюз всей портальной системы, регулирующий ее наполнение или опорожнение. В печени не происходит полного выключения крови из общего кровотока. Основная масса крови заключена в синусоидах, образующих анастомозирующую сосудистую сеть, и в сосудах венозной системы. Депонирование крови в печени может происходить либо в результате сокращения диффузного сфинктера печеночных вен и синусоидов при неизменном притоке крови, либо за счет увеличенного притока крови при неизменном ее оттоке. Расслабление выходного сфинктера способствует мобилизации депо. На быстрый выход крови из печеночного депо влияет адреналин (см.), который вызывает резкое сужение брыжеечных артерий, а следовательно, уменьшение притока крови к печени, одновременное расширение выходных сфинктеров и сокращение синусоидов (см. Портальное кровообращение). Это приводит к быстрому опорожнению печеночного депо и уменьшению печени в размерах. Отток крови из печени зависит от колебаний давления в системе нижней полой вены и в брюшной полости. Увеличение сердечного выброса и интенсивности дыхательных движений, а также сокращение мышц брюшного пресса способствуют мобилизации депонированной в печени крови и усилению притока ее к сердцу.

Легкие играют роль Кровяное депо за счет изменения емкости их венозной и артериальной систем. Кровь в артериях легких находится под давлением в 5—6 раз более низким, чем в артериях большого круга кровообращения. К тому же артерии легких имеют сравнительно тонкие и более растяжимые стенки и в большей мере, чем артерии большого круга, могут изменять свой объем. Сокращение мышц артериол и прекапилляров способствует задержке значительной массы крови в артериальной системе малого круга. Главными резервуарами крови в легких являются легочные вены, содержащие более половины объема крови, циркулирующей по малому кругу. Легко растяжимые стенки легочных вен позволяют им вмещать дополнительное количество крови, к-рая может депонироваться в этом участке сосудистого русла или мобилизоваться из него при изменении притока крови к правому сердцу и легким или изменении силы сокращений левого желудочка.

Установлено, что после снятия манжетки или жгутов с бедер, вызывавших застой крови в ногах, в кровяное русло может быстро поступить до 600 мл крови. Однако резкого увеличения минутного объема левого сердца при этом не происходит, т. к. почти 80% этой крови депонируется в сосудах легких.

Депонирование крови в легких возрастает при воздействии факторов, вызывающих сужение сосудов большого круга кровообращения. Т. о., между объемами крови в сосудах малого и большого кругов кровообращения наблюдаются реципрокные взаимоотношения. Депонирование крови в легких резко возрастает при недостаточности сократительной функции левого сердца. Эта реакция облегчает функцию сердца и в то же время приводит к уменьшению жизненной емкости легких, что может в некоторых случаях вести к развитию дыхательной недостаточности (см.).

Кожа — весьма своеобразное К. д. Основная функция кожи — защитная. Кроме того, изменение тонуса сосудов кожи играет важную роль в терморегуляции (см.). В то же время венулы и вены подсосочкового слоя кожи могут вмещать большое дополнительное количество (до 1 л) крови. В норме у здоровых людей депонирующая функция сосудов кожи выражена не столь отчетливо, как у перечисленных выше органов, в связи с тем, что изменение просвета сосудов и кровоснабжение кожи в первую очередь связаны с процессами терморегуляции.

Объем депонированной крови в организме весьма различен и в зависимости от нужд может увеличиваться или уменьшаться. Процесс выброса крови из депо, как и его наполнение, находится под регулирующим влиянием ц. н. с. Примером нейрогенного изменения объема К. д. могут служить рефлекторные сдвиги в системе кровообращения в ответ на повышение давления в малом круге кровообращения, описанные в 1939 г. В. В. Лариным. Им было установлено, что повышение давления в сосудах легких приводит к расширению и увеличению кровенаполнения основного депо — селезенки с одновременной брадикардией и снижением АД (так наз. рефлекс Ларина).

Функцию депонирования крови можно исследовать прямыми и косвенными методами. Так, о величине депонирования крови в печени или в селезенке судят по одновременному измерению объемной скорости притока и оттока крови из этих органов. К числу прямых способов следует также отнести и рентгенологический метод Баркрофта (1925). По этому методу по краям селезенки помещают металлические зажимы и снимают рентгенограмму в двух перпендикулярных направлениях. Затем по данным рентгенографии строят площадь поверхности селезенки, по к-рой определяют изменение ее кровенаполнения. Косвенным способом объем депонированной крови можно определить по изменению объема (массы) циркулирующей крови, напр. до и после физ. нагрузки.

Библиография: Баркрофт Д. Основные черты архитектуры физиологических функций, пер. с англ., М.—Л., 1937; Боткин С. П. Курс клиники внутренних болезней и клинические лекции, т. 1—2, М., 1950; Ларин В. В. и Меерсон Ф. 3. Очерки клинической физиологии кровообращения, М., 1965; Фолков Б. и Нил Э. Кровообращение, пер. с англ., М., 1976; Wright S. Applied physiology, L. а. о., 1961.

Г. И. Косицкий, И. Н. Дьяконова.

ФиброТест (венозная кровь) в Покрова

Неинвазивная диагностика фиброза и некровоспалительного процесса в печени, основанная на анализе шести биохимических показателей.

Приём и исследование биоматериала

Когда нужно сдавать анализ ФиброТест?

Оценка показателей гистологической активности воспалительных процессов печени и степени фиброзного перерождения ткани печени при:

Подробное описание исследования

Печень — жизненно важный орган, выполняющий множество функций, основными из которых являются:

Заболевания печени могут возникать по разным причинам — травма, инфекция, генетические нарушения — и в большинстве своем приводят к повреждению ткани печени, что выражается в появлении характерных симптомов в рамках клинической картины заболевания и/или его осложнений, а также отражается в результатах лабораторных исследований.

Наиболее часто диагностируемые заболевания печени связаны с поражением органа вирусами, алкоголем (алкогольный гепатит, цирроз), лекарствами или биодобавками (лекарственный гепатит). Патологии обмена веществ также влияют на прогрессирование заболеваний печени.

Фиброз печени — это процесс активного замещения здоровых тканей соединительной. Такие изменения происходит в результате хронических повреждений печени, особенно при наличии активного воспалительного процесса. Сам фиброз не провоцирует развитие клинических симптомов, но может приводить к нарушению кровотока и нормальной структуры органа, приводящих к его дисфункции, за счет образования рубцовой ткани.

Диагностика заболеваний печени носит комплексный характер, осуществляется на основании осмотра и сбора анамнестических данных — принимаемые пациентом дозы алкоголя, возможное токсическое воздействие принимаемых лекарственных препаратов, — результатов лабораторных и инструментальных исследований. В процессе уточнения диагноза крайне важное значение имеет проведение анализа полученных данных и выявление возможных причин нарушения функции печени. Особые трудности представляет определение стадии и выраженности поражения печени, установление характера морфологических изменений органа. Для этого проводится биопсия печени, т.е. забор ткани органа посредством введения в него специальной иглы с последующим анализом полученного образца ткани.

Биопсия печени с последующим гистологическим исследованием служит «золотым стандартом» диагностики фиброза. Однако биопсия, несмотря на многие преимущества, имеет и ряд серьезных недостатков. Это сложный инвазивный метод, имеющий риски в виде развития инфекции, кровотечения и других осложнений. Также в некоторых случаях проведение биопсии печени невозможно, например, при наличии очаговых образований в печени или признаков механической желтухи, при тромбоцитопении или активном воспалительном процессе в органе.

Поэтому, наряду с биопсией печени, для уточнения изменений ее структуры разработаны неинвазивные методы, то есть не нарушающие целостность органа. Они позволяют с достаточной степенью достоверности оценить состояние печени. К подобным методам относят ФиброТест, включающий в себя два диагностических метода исследования печени: АктиТест и непосредственно ФиброТест.

Данная неинвазивная методика с целью определения выраженности фиброзных изменений (ФиброТест) и активности некровоспалительного процесса (АктиТест) в печени проводится путем забора крови для определения следующих биохимических показателей:

Из представленных биохимических показателей с учетом пола, возраста, роста и массы тела пациента на основании математического анализа рассчитывается индекс, соответствующий определенной стадии фиброза и активности воспаления печени. Результаты ФиброТеста и АктиТеста соотносятся с наиболее распространенными шкалами: METAVIR, Knodell и Ishak.

Так, для количественной оценки структурных изменений печени при использовании шкалы фиброзно-цирротических изменений METAVIR, выделяются следующие стадии заболевания:

F0 — норма;

F1 — портальный и перипортальный фиброз;

F2 — портопортальные септы;

F3 — порто-центральные септы;

F4 — цирроз печени.

Также данная шкала используется для определения активности некровоспалительного процесса в печени — хронический гепатит В и С. Выделяют следующие стадии активности воспаления:

А0 — активность отсутствует;

А1 — минимальная активность;

А2 — умеренная активность;

А3 — высокая активность.

Чурсин В.В. Клиническая физиология кровообращения (методические материалы к лекциям и практическим занятиям)

Информация

Содержит информацию о физиологии кровообращения, нарушениях кровообращения и их вариантах. Также представлена информация о методах клинической и инструментальной диагностики нарушений кровообращения.

Предназначается для врачей всех специальностей, курсантов ФПК и студентов медвузов.

Введение

Более образно это можно представить в следующем виде (рисунок 1).

Кровообращение – определение, классификация

Объем циркулирующей крови (ОЦК)

Основные свойства и резервы крови

Сердечно-сосудистая система

Сердце

Поскольку q и Q величины постоянные, можно пользоваться их произведением, вычисленным один раз и навсегда, что равно 2,05 кг * м/мл.

Функциональные резервы сердца и сердечная недостаточность

Факторы, определяющие нагрузку на сердце

Здесь также важен вопрос: можно ли усилить эффект закона Г. Анрепа и А. Хилла? Исследования E.H. Sonnenblick (1962-1965 г.г.) показали, что при чрезмерной постнагрузке миокард способен увеличивать мощность, скорость и силу сокращения под воздействием положительно инотропных средств.

Уменьшение постнагрузки.

Каппиляры

Реология крови

Регуляция кровообращения

Определение показателей центральной гемодинамики

Клиническая диагностика вариантов кровообращения

Клинические признаки дисфункции сердечно-сосудистой системы:

— Предположить наличие сердечно-сосудистой дисфункции можно, в первую очередь, на основании ненормальных АД, ЧСС, ЦВД. Однако нормальные величины этих показателей могут быть и при наличии скрытых – ещё компенсированных нарушений.

— Диурез – снижение или повышение мочеотделения также могут быть признаком дисфункции кровообращения.

— Наличие отеков и влажных хрипов в лёгких.

Функциональные показатели для оценки состояния кровообращения.

— Физиологический прирост АД к ЧСС – в норме зависимость величины САД от ЧСС отражается следующим уравнением:

Соответственно при ЧСС 120 в минуту САД должно быть как минимум 150 мм рт.ст.

— Индексы кровообращения (индексы Туркина). Первый из них определяется отношением СДД и ЧСС. Если это отношение равно 1 или близко к 1 (0,9-1,1), то СВ в норме. Второй определяется отношением СДД в мм рт.ст и ЦВД в мм вод.ст. Если это отношение равно 1 или близко к 1 (0,9-1,1), то артериальные и

Кровь – внутренняя среда организма

Кровь – внутренняя среда организма, образованная жидкой соединительной тканью.

Состоит из плазмы и клеток (лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов). Циркулирует по системе сосудов под действием силы ритмически сокращающегося сердца и не сообщается непосредственно с другими тканями тела. В среднем, массовая доля крови к общей массе тела человека составляет 6,5-7 %.

Плазма крови – жидкая часть крови, которая содержит воду и взвешенные в ней вещества (белки и другие соединения). Основными белками плазмы являются альбумины, глобулины и фибриноген. Около 85 % плазмы составляет вода. Неорганические вещества составляют около 2-3 %; это катионы (Na+, K+, Mg2+, Ca2+) и анионы (HCO3-, Cl-, PO43-, SO42-). Органические вещества (около 9 %) в составе крови подразделяются на азотсодержащие (белки, аминокислоты, мочевина, креатинин, аммиак, продукты обмена пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов) и безазотистые (глюкоза, жирные кислоты, пируват, лактат, фосфолипиды, триацилглицеролы, холестерин). Также в плазме крови содержатся газы (кислород, углекислый газ) и биологически активные вещества (гормоны, витамины, ферменты, медиаторы).

Эритроциты (красные кровяные тельца) – самые многочисленные из форменных элементов. Зрелые эритроциты не содержат ядра и имеют форму двояковогнутых дисков. Циркулируют 120 дней и разрушаются в печени и селезёнке. В эритроцитах содержится железосодержащий белок – гемоглобин. Он обеспечивает главную функцию эритроцитов – транспорт газов, в первую очередь – кислорода. Именно гемоглобин придаёт крови красную окраску. В лёгких гемоглобин связывает кислород, превращаясь в оксигемоглобин, который имеет светло-красный цвет. В тканях оксигемоглобин высвобождает кислород, снова образуя гемоглобин, и кровь темнеет. Кроме кислорода, гемоглобин в форме карбогемоглобина переносит из тканей в лёгкие углекислый газ.

Тромбоциты (кровяные пластинки) представляют собой ограниченные клеточной мембраной фрагменты цитоплазмы гигантских клеток костного мозга (мегакариоцитов). Совместно с белками плазмы крови (например, фибриногеном) они обеспечивают свёртывание крови, вытекающей из повреждённого сосуда, приводя к остановке кровотечения и тем самым защищая организм от кровопотери.

Лейкоциты (белые клетки крови) являются частью иммунной системы организма. Они способны к выходу за пределы кровяного русла в ткани. Главная функция лейкоцитов — защита от чужеродных тел и соединений. Они участвуют в иммунных реакциях, выделяя при этом Т-клетки, распознающие вирусы и всевозможные вредные вещества; В-клетки, вырабатывающие антитела, макрофаги, которые уничтожают эти вещества. В норме лейкоцитов в крови намного меньше, чем других форменных элементов.

Кровь относится к быстро обновляющимся тканям. Физиологическая регенерация форменных элементов крови осуществляется за счёт разрушения старых клеток и образования новых органами кроветворения. Главным из них у человека и других млекопитающих является костный мозг. У человека красный, или кроветворный, костный мозг расположен в основном в тазовых костях и в длинных трубчатых костях.

Функции крови в организме

Кровь непрерывно циркулирует в замкнутой системе кровеносных сосудов и выполняет в организме различные функции, такие как:

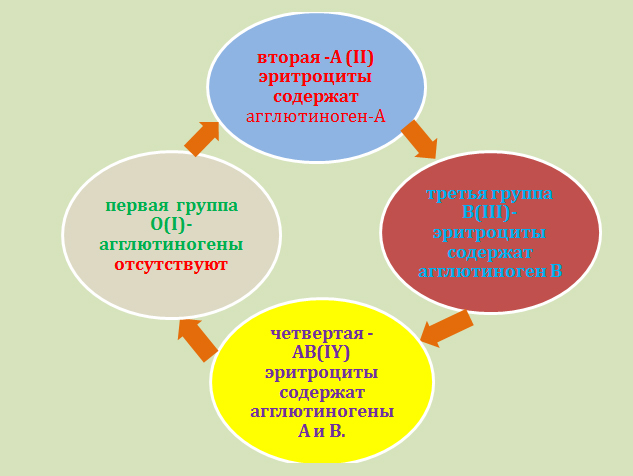

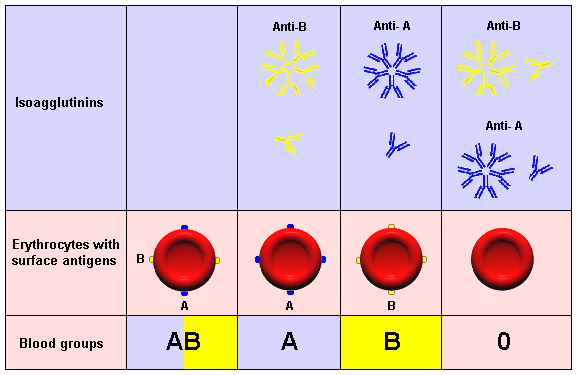

По общности некоторых антигенных свойств эритроцитов все люди подразделяются по принадлежности к определённой группе крови. У каждого человека группа крови индивидуальная. Принадлежность к определённой группе крови является врождённой и не изменяется на протяжении всей жизни. Наибольшее значение имеет разделение крови на четыре группы по системе «AB0» и на две группы по системе «резус фактор».

Соблюдение совместимости крови именно по этим группам имеет особое значение для безопасного переливания крови. Существуют и другие, менее значимые группы крови. Можно определить вероятность появления у ребёнка той или иной группы крови, зная группу крови его родителей.

Сывороточное железо (венозная кровь) в Всеволжске

Лабораторное исследование для определения уровня сывороточного железа. Железо — один из самых важных микроэлементов, дефицит или переизбыток которого представляют угрозу для организма человека.

Приём и исследование биоматериала

Комплексы с этим исследованием

Когда нужно сдавать анализ Сывороточное железо?

Подробное описание исследования

Сывороточное железо — это микроэлемент, который не вырабатывается в организме человека самостоятельно, а поступает только извне с пищей.

Железо входит в состав:

Также железо участвует в клеточном обмене, в работе иммунной системы, входит в состав некоторых ферментов, обеспечивая нормальное протекание в них метаболических реакций, а также участвует в синтезе ДНК.

Всего в организме находится не более 5г железа. Оно поступает с пищей из животных и растительных источников. Это так называемое гемовое (содержится в мясных продуктах, в составе гемоглобина) и негемовое (ферменты и белки растительной пищи) железо. Из общего количества железа, которое поступило в организм, всасывается всего около 10%. Процесс всасывания происходит в двенадцатиперстной кишке.

В плазме крови человека большая часть железа находится в окисленном трехвалентном состоянии в связке с белком трансферрином. Трансферрин переносит железо к тканям и органам. Большая часть поступающего железа уходит на образование гемоглобина, а оставшаяся часть депонируется (запасается). Основное депо железа в организме — это специальные белковые комплексы «ферритин» и «гемосидерин». Отсюда железо расходуется в случае его снижения в сыворотке крови. Восстановление железа сыворотки крови зависит от степени наполнения депо. При длительной нехватке железа его запасы истощаются, что может привести к анемии. Данный механизм регуляции обеспечивает самосохранение.

Концентрация сывороточного железа — важный биохимический показатель, изменение которого может указывать на возможные проблемы обмена этого микроэлемента.

Дефицит железа встречается чаще, чем его переизбыток. Как правило, человек не замечает, что у него развивается анемия — патологическое снижение концентрации гемоглобина крови. Обычно это становится заметно, когда концентрация гемоглобина становится ниже 100 г/л. Тогда человек может жаловаться на повышенную утомляемость, головокружение, выпадение волос, бледность кожи и ломкость ногтей. В некоторых случаях люди отмечают ощущение покалывания и жжения кончика языка.

Если не предпринимать никаких действий, направленных на восстановление депо железа, дальше развивается одышка, рассеянность внимания, учащенное сердцебиение (тахикардия).

Подобные состояния наблюдаются при онкологических заболеваниях (особенно если поражен кишечник), железодефицитных анемиях, желтухе, острых и хронических инфекциях, язвенной болезни и язвенном колите. Дефицит железа часто может быть вызван хронической кровопотерей при геморрое. При целиакии, болезни Крона и в послеоперационном периоде также диагностируют анемию. Концентрация железа у женщин изменяется в зависимости от фазы менструального цикла.

Также встречается так называемая «анемия беременных» — состояние при котором снижается концентрация сывороточного железа у беременных женщин. Как правило, во втором триместре, когда формируется депо железа у плода. Это состояние также требует особого наблюдения.

Переизбыток железа встречается реже и характеризуется следующими симптомами: боли в животе и суставах, нарушение сердечного ритма, а также, схожая с анемией, усталость.

Для нормальной работы всех органов и систем необходимо, чтобы с пищей в день поступало не менее 1 мг железа. Продукты питания богатые этим микроэлементом: мясо и субпродукты (свиная печень), бобовые (чечевица, фасоль), зелень (шпинат, сельдерей), фрукты (гранат, яблоки). Аскорбиновая кислота улучшает процесс всасывания железа, поэтому рекомендуется употреблять ее вместе с железосодержащими продуктами. Помешать усвоению железа могут молочные продукты и кофеин.