Что такое детоцентризм в воспитании

Когда родители – куклы в руках ребенка. Психолог рассказывает, чем опасен детоцентризм

Появление в семье ребенка – большое счастье. Обычно родители стараются позаботиться о своем чаде, дать ему все самое лучшее. Но правильно ли возводить ребенка в культ, делать его своим идолом? Чем опасны такие перегибы, рассказывает Екатерина Алексеева, психолог в социальной сфере ГБУ СРЦ «Возрождение».

От рабства до божества

Фото_shutterstock_Автор_Photographee

В начале XX века благодаря ученым Эллен Кей и Марии Монтессори появилась теория свободного воспитания. Она актуальна и по сей день во многих детских развивающих учреждениях. Согласно теории, из образовательного процесса должна быть исключена система поощрений и наказаний, а также соревновательный элемент – каждый ребенок имеет право учиться в подходящем ему темпе.

Сегодня мы все чаще встречаемся с таким явлением, как детоцентризм. Это некое поклонение своему чаду. Родители возводят ребенка в культ и отодвигают собственные потребности и интересы.

«В первую очередь в зоне риска – неполные семьи или семьи, где один ребенок, а также где возраст родителей превышает 35-40 лет. Как правило, детоцентризмом заражаются матери, а отцы уходят на задний план, что зачастую приводит к разводу», – отмечает Екатерина Алексеева.

Фото__shutterstock_Автор_fizkes

Понять, что вы стали жертвой слишком болезненной любви к ребенку, можно по нескольким признакам:

— Вы взваливаете на себя больше обязанностей, чем нужно. Устаете, но жалеете ребенка, ограждая его от домашних дел и хлопот, жертвуя своим свободным временем и отдыхом.

— Капризы ребенка создают сложные для вас ситуации. Например, не хочет идти в детский сад, не проявляет интереса к секциям, либо очень быстро бросает начатое при любом неуспехе, невзирая на ваши уговоры доходить оплаченный абонемент.

— Вы делаете за ребенка то, с чем он успешно справляется самостоятельно.

— Живя интересами ребенка, вы вытесняете свои на второй план, у вас нет своего хобби, уход за собой становится непозволительной роскошью.

— В глубине души вы не настолько счастливы, насколько хотелось бы, ощущаете, что не принадлежите себе.

— Социальные сети родителей становятся забитыми информацией о детях. Постепенно это вытесняет все другие интересы. Можно заметить такую закономерность: в аккаунте молодой женщины после рождения ребенка появляются только фотографии маленького карапуза. Хотя годом раньше профиль девушки пестрел фотографиями на отдыхе, в путешествии, с друзьями. Некоторые мамочки создают личный аккаунт для ребенка, который вовсе и не нужен ему.

Благодаря такому отношению родителей ребенок начинает думать, что мир крутится вокруг него. Он безразличен к проблемам взрослых, требует, чтобы его желания исполнялись мгновенно. Не признает личные границы родителей, не дает остаться наедине, поговорить по телефону. Он теряет интерес к учебе, грубит, требует все новые подарки.

«Дети в таких условиях вырастают отличными манипуляторами. Они легко заставляют родителей делать свою работу: поделки в садик, уроки в школу, рисунок на дополнительные занятия. При любом неподчинении ребенок закатывает истерику, говорит, что не чувствует любви, заботы», – объясняет психолог.

Любовь, которая губит

Детоцентризм часто приводит к неврозу у родителей, а при взрослении – и у ребенка. Ведь малышу придется узнать, что мир не крутится только вокруг него. Такому ребенку будет сложно влиться в общество, преодолевать трудности, найти собственное место в жизни.

Фото_shutterstock_Автор_fizkes

Чтобы не воспитать слабого и беспомощного человека, стоит придерживаться следующих принципов:

— Нужно понять, что ваш ребенок для окружающих такой же, как и все остальные, никто не обязан его любить так же, как и вы.

— Не забывайте ценить свое личное пространство и время, будьте положительным примером для своего ребенка. Если вы хотите, чтобы малыш начал читать книги, то вам нужно заинтересовать его своим собственным примером.

— Не стоит делать за него то, с чем он справится самостоятельно.

— Не стройте вокруг ребенка иллюзорных представлений о мире. Помните, что рано или поздно ему придется столкнуться с трудностями самостоятельно.

— Приучайте к адекватной модели поощрения и наказания (хвалите за успехи, ругайте за проступки).

— Расскажите, что такое личные границы. Объясните, что если вы что-то запрещаете, это не значит, что вы его не любите.

— Давайте ребенку право выбора, учитывайте его мнение.

Детоцентризм активно подпитывается и рынком. Родители стремятся купить малышу дорогую брендовую одежду, игрушки, отправить именно в элитный детский сад и школу.

«Это подмена понятия истинной заботы о ребенке. Скорее это забота на публику. Родители начинают играть в это и не замечают, как становятся заложниками ситуации. Они вынуждены удовлетворять чрезмерно растущие потребности своих детей, забывая о своих собственных», – отмечает психолог.

Детоцентризм или Родили себе царя – последствия неправильного воспитания

Современное общество и новые экономические стандарты изменили семью и отношение родителей к своим детям.

Ребёнок стал культом, идолом для поклонения, источником инвестиций. Так появилось новое понятие «детоцентризм». Нужно ли так воспитывать детей, и к чему приводит подобный стиль воспитания – этой теме посвящена наша статья.

Как появился детоцентризм

Детоцентризм – это особый стиль воспитания, при котором в семье устанавливается культ детей. Их желания, нужды и потребности ставятся на первое место.

Подобная модель семьи появилась в 1960-х годах, когда общество начало уходить от классического патриархального стиля воспитания. Этот стиль предполагал главенство взрослых, жёсткое и беспрекословное подчинение родителям, забота о них.

Современные внутрисемейные отношения поменялись, ребёнок стал центром семьи, самой важной её частью, в то время как взрослые лишь потакают ему. Детство начало восприниматься как безусловная ценность – ребёнку нельзя отказывать, и уж тем более наказывать.

Так появилось новое понятие «детоцентризм», подразумевающее идею самобытности детства.

Факторами, повлиявшими на возникновение этого стиля воспитания, являются:

В Интернете и в телевизионных рекламах навязывается идея «уникальности малыша». В сознание взрослых «вкладывают» мысли о том, что ребёнка нужно одевать во всё суперуникальное, что не может стоить дёшево. Родители хотят обеспечить крохе достойное детство, приобретая новые гаджеты, дорогую одежду и игрушки, ставя свои интересы на второй план.

Не все взрослые осознают, что детоцентризм не помогает вырастить достойную и уверенную в себе личность.

Ребёнок становится избалованным, невыносимым, он привыкает, что родители всегда потакают его капризам, и детская истерика появляется в ответ на любой отказ.

В будущем ваше чадо не сможет без проблем адаптироваться в новый коллектив, ведь там не будет привычных ему «слуг».

Проявления детоцентризма

Чтобы понять, детоцентрист ли вы, понаблюдайте за малышом.

Ребёнок, считающий себя «центром вселенной», ведёт себя следующим образом:

В детоцентристских семьях дети даже не осознают, что родители являются полноценными личностями со своими интересами и планами на жизнь.

В чём опасность такого воспитания

Дети формируют собственную модель поведения, глядя на родителей. Когда у маленького человечка проходит процесс становления личности и характера, необходимо взять главенствующую роль на себя.

А если ребёнок будет лидером, и станет решать, как ему жить, то это приведёт к психологическим проблемам.

Детская нервная система уязвима, особенно подвержена стрессовым факторам. Ребёнок устаёт от суеты вокруг него, от стремления достичь невозможного. Это провоцирует апатию, комплекс неполноценности, депрессивность в подростковом возрасте.

Дети становятся невыносимыми, невоспитанными, грубыми, им безразличны чувства окружающих. Самое главное для них – молниеносное удовлетворение собственных нужд и потребностей.

Желая дать своему чаду самое лучшее, родители забывают о нравственных ценностях, душевных качествах – о том, что делает человека человеком. Если вы хотите «посеять» в ребёнке высокомерность, желание манипулировать, неумение справляться с поставленной задачей – практикуйте детоцентризм.

Почему страдают взрослые

Когда дети воспринимаются как гаранты комфортной старости, формы скрепления брака, атрибуты социального статуса, традиционный семейный институт разрушается.

Родители попадают в коммерческую «ловушку», и в «погоне» за всем самым лучшим записывают дитя на несколько секций, обучают иностранным языкам, приобретают дорогостоящие гаджеты.

Взрослые должны успеть всё – заработать денег, отвозить чадо на кружки, заниматься с ним дома. Вы жертвуете своим отдыхом, пытаясь развить в ребёнке всё сразу – ведь так поступают многие ваши знакомые.

Постепенно ребёнок привыкает к постоянной суете вокруг него, и воспринимает такую ситуацию как должное. Ему нравится, что «царь» в этой семье – он, и каждый пытается угодить и сделать всё как можно лучше. Вскорости вы почувствуете усталость и другие последствия детоцентризма:

Станет проблемой даже поход на прогулку – вам придётся всегда одевать ребёнка, ведь он не желает этого делать. На этом фоне развивается апатия, ощущение безвыходности.

Правильные подходы к воспитанию

Ребёнок (правильно воспитанный) счастлив тогда, когда счастливы его родители. В «погоне» за новыми игрушками, одеждой и гаджетами для своего дитяти вы забываете о себе, о супруге, о ваших интересах.

И что самое главное – этим вы не делаете блага для ребёнка. Вы не обучите маленького «босса» правилам достижения успеха и развития, всегда потакая ему.

Дети в семье должны занимать второстепенную позицию. В психологии чётко распределяют любовь и заботу: на первом месте стоит сам индивид, на втором – его супруг, на третьем – дети. Только в таком случае ребёнок вырастает гармонично развитым членом общества.

Узнав всё это, вы, наверное, задумались, как перевоспитать своё чадо. Выделяют множество подходов к воспитанию детей, и все они эффективнее детоцентризма.

Методы коррекции

По утверждению психологов, у детей уверенность в себе формируется, когда они ощущают себя под защитой родителей. Дети должны следовать вашим советам, слушать и слышать вас. Ребёнок должен выбирать из того, что вы ему предлагаете, а не то что выбрал самостоятельно – ведь это прихоть.

Чтобы воспитать гармонично развитую личность, уважающую других людей, нужно:

Что касается семейного времяпрепровождения, то не следует постоянно заниматься тем, что нравится малышу. Родители вправе провести свободное время вместе наедине друг с другом, оставив ребёнка с бабушкой или няней.

Так ваше чадо поймёт, что вы – личности, которые интересуются ещё чем-то помимо него. Он начнёт понимать, что не является «пупом Земли», и манипулировать он вами не сможет.

Заключение

Психологи считают детоцентризм небезопасным явлением, провоцирующим у ребёнка проблемы с адаптацией в социуме. Этот метод воспитания лишает детей возможности брать ответственность на себя, порождая инфантилизм и безразличие к происходящему.

Ребёнок не ценит родителей, а относится к ним как к источнику материальных ценностей. Правильное воспитание заключается в построении доверительных отношений, любви к малышу.

Детоцентризм. Как дети украли нашу взрослую жизнь и что с этим делать

© Иллюстрация: Елизавета Стрельцова

Выходные? Развлекаем детей. Отпуск? Едем туда, где есть площадка и аквапарк. А как же интересы родителей? Почему так вышло и что с этим делать – рассуждает Инна Прибора.

Посвящается людям, которые разбираются в пупсиках, цитируют серии «Маши и медведя» и коротают выходные на детских площадках.

Выхожу с блокбастера про снежинку, с кукольного спектакля. Пока стою в очереди в гардероб, краем уха слышу разговор: « У нас завтра еще игровой английский и приключения на батуте. Да, аниматор будет в костюме Фиксика! Давайте с нами». Поворачиваю голову. Людям, которые завтра собрались прыгать с фиксиком, по сорок лет.

Неужели у них не было других дел, кроме как взлетать под кретинскую музыку с поролоновым парнем? Им не хотелось посмотреть взрослое кино, послушать джаз, выпить с друзьями? Мне вот хотелось бы, но я тоже топчусь в фойе кукольного театра, а за штанину меня дергает ребенок: « Ну, что – теперь по мороженому?».

Может, с нами всеми что-то не так? Может, положа руку на лоб, пора признаться: у нас развился детоцентризм?

В целом это риторика подозрительная. Что значит «пикнуть не смел»? На черта ему это качество сегодня? Ведь сейчас мир другой, не такой, какой помнится по 83 году. И главное изменение состоит не в возросшем количестве смешариков, игрушек и развивающих кружков, а в подходе. Мы стремимся видеть в девочке в ползунках отдельную личность, интересоваться ее самочувствием и мнением, дать ей право на истерику, на хныканье, даже если вы пришли на парад, и сейчас будет вынос флага. Пусть с самого младенчества дети чувствуют себя услышанными и уважаемыми. Во главе угла не воспитание, а человек.

После посещения психологических семинаров и чтения родительской литературы я поняла, что специалисты говорят примерно об одном и том же. Главный фокус такой: папа с мамой должны быть эмоционально доступны для ребят с качелек, прислушиваться к ним и разрешать выражать свои эмоции. Но сохранять во-первых, семейную иерархию, во-вторых, личные границы. Вот, попробуйте на досуге: «Да, Вениамин! Да, я вижу, тебе горько и обидно. Ты очень-очень хотел рвать мой справочник по металлургии. Но я не могу позволить тебе этого. Сори!», «Да, Катя, мы зайдем попрыгать на батуте. Я могу выделить полчаса на это мероприятие, видя, что тебе это важно. Но потом мы отправимся в музей: там выставка, которой я дико интересуюсь».

Мы часто складываем ответственность на детей, а они к ней не готовы, особенно после двух потасовок и трех кусков торта. Если родитель не вполне уверен в себе, то что тогда делать малышу, который ведет внутренние беседы с плюшевым пони?

Да, мы все очень хотим радовать своих детей («Ну, хорошо, возьми еще одну конфету») и избежать лишних конфликтов («Куплю, только выключи ультразвук»). Но в итоге мы не только теряем ведущую роль в семье, но и оказываем плохую услугу ребенку: от него начинает зависеть слишком многое, а это тяжелая ноша.

Не факт, что это окажется легким делом. Мы, современные мамы и папы, постоянно невротично сомневаемся в себе, мы ищем новую информацию, чтобы убедиться, что все делаем правильно, и опять погружаемся в панику и беспомощность. Хотя бы потому, что статьи не принято писать на животрепещущую тему: «Все хорошо. Вы все делаете верно. Омммм!»

Пуп семьи. Как в России прогрессирует детоцентризм и какими проблемами это чревато.

Накануне 1 июня, Дня защиты детей, «Огонек» выяснил: в России прогрессирует детоцентризм — особый тип воспитания, где все интересы семьи подчинены ребенку. Не пора ли защищать родителей?

В социальных сетях частенько можно увидеть странные вещи: читаешь, например: «Василий Большеголовов, 40 лет», а с фотографии на тебя смотрит карапуз в полосатых штанишках. А вместо, предположим, Марии Обуховой, домохозяйки 36 лет, на аватарке запечатлен очкастый мальчик в обнимку с дельфином. Фотографии красноречиво говорят — все мысли и чаяния взрослых сосредоточены на их детях. «Детоцентризм»,— диагностируют специалисты новое явление и объясняют, что это особый стиль воспитания, при котором на вершину ценностной иерархии семьи устанавливается ребенок.

Детство понимается как безусловная ценность, которая становится источником исключительно положительных эмоций и переживаний,— рассказывает «Огоньку» Вероника Тургель, доцент Института детства Российского государственного педагогического университета (РГПУ) им. Герцена.

Для того чтобы определить, какое место занимает ребенок в семье, можно пройти короткий тест. Например, посчитать, сколько денег за последние полгода было потрачено на ребенка и сколько — на каждого из родителей. Кто дома получает первый и самый лучший кусок пирога — родители или ребенок? Чьими интересами руководствуется семья, когда планирует выходные?

О детоцентристской модели семьи в мире заговорили в 1960-1970 годы,— рассказывает Оксана Кучмаева, профессор НИУ ВШЭ, специалист по статистическим исследованиям семьи.— Тогда ее появление связывали с изменениями во внутрисемейных отношениях и уходом от традиционной патриархальной семьи, в основе которой лежит жесткое распределение ролей, главенство старшего поколения, уважение к традициям и безусловная забота детей о родителях.

Как появились цветы жизни?

Детоцентризм — явление для человечества более чем новое. Тысячелетиями детям жилось несладко, так как они являлись некими «недовзрослыми», к которым относились без снисхождения и интереса. Даже после того, как в Средние века благодаря христианству у ребенка «задекларировали» наличие души, выжить ему было непросто — детей рано отчуждали от семьи, пристраивая их подмастерьями или слугами. От того насколько он был полезен на своем месте, напрямую зависела жизнь ребенка.

— Как только ребенок мог обходиться без матери или няни, он тут же включался во взрослое общество,— говорит Вероника Тургель.— Современный стиль воспитания, который позволяет взрослым тратить на свое чадо столько сил, связан в первую очередь с изменившейся экономической ситуацией — теперь человеку уже не нужно постоянно думать о пропитании. Второй фактор — появление свободного времени, которого у людей не было вплоть до середины ХХ века.

После ужасов первых двух мировых войн и массового уничтожения людей с новой силой заговорили о ценности прав человека. Тогда же возникла целая плеяда педагогов-новаторов, заявивших о необходимости гуманистической педагогики. Один из идеологов нового течения, Карл Рождерс, говорил, что нельзя у ребенка сформировать ненасильственное отношение к другим людям, если сама система педагогики авторитарна. А американский психолог Абрахам Маслоу утверждал, что в ребенке «в свернутом виде» уже лежит все хорошее, надо только помочь ему это хорошее достать, для чего нужна благоприятная развивающая среда. Тогда же появился сам термин «детоцентризм», который подразумевал идеологию самобытности и самоценности детства.

Это течение породило целую сеть оригинальных педагогических начинаний. Повсеместно создаются школы-коммуны, где дети учатся познавать мир на лоне природы. В Англии уроки проходят на стройках, фермах и лесных полянах. В США создают сеть школ для детей с трудностями поведения, восприятия и так далее. Где-то дети учат самих себя и лишь контролируются педагогами, где-то наравне с обучением они с 7 лет получают навыки столяра и повара. Где-то школьники сами подписывают контракты с преподавателем, определяя, что именно и когда они будут сдавать. В Штатах возникает Федеральное бюро экспериментальных школ, которое только в 1971-1972 годах рассмотрело 500 подобных проектов, рассчитывающих на государственную поддержку. Это бюро совместно с Европейской федерацией экспериментальных школ со штаб-квартирой в Париже действуют по сей день.

Примерно тогда же возникли концепции, рассматривающие всю человеческую цивилизацию через призму детско-родительских отношений. И даже провозглашающие, что весь путь человечества — это история улучшения отношения взрослых к детям. Так дети из чертополоха на обочине исторической трассы стали цветами жизни, а детство — волшебным ящиком, в котором психоаналитики искали решение всех мировых проблем.

Поиски новой педагогики совпали со знаковым событием: в 1960-е годы базовые потребности большинства жителей Запада оказались удовлетворены. Маркетологи запустили технологии, способные продать человеку то, что ему реально не нужно. Концепция «уникальности ребенка» оказалась поистине золотым дном. Ведь уникальную личность нужно одевать в уникальную одежду, кормить суперуникальной едой и даже писать в детстве она должна в суперуникальные дышащие гипоаллергенные подгузники. Иначе — никак.

Именно реклама детских товаров создала идеальный и золотой мир детства: прекрасные розовощекие малыши живут в мире сверкающей пены, залитых солнцем садов и светлых домов с пушистыми коврами. Стоит это, конечно, недешево, и родители должны постараться обеспечить своему чаду надлежащее детство. Потребности самих взрослых при этом уходят на второй план, зачастую ребенок даже не догадывается о том, что они вообще есть. Неудивительно, что даже в кризис сегмент детских товаров на рынке просел меньше, а сама фраза «экономить на ребенке» звучит кощунственно.

Пионеры и все, все, все.

Россия пришла к религии детоцентризма своим извилистым путем. Степень отстраненности от детей, которую культивировали в России после революции, должна была намного превзойти средневековую. Первые женщины в правительстве во главе с Александрой Коллонтай предполагали, что люди, как «пчелы трудовые», должны сдавать своих детей на воспитание в детские коммуны, чтобы «освободить женщин от рабства материнства». Довольно быстро стало понятно, что экономически это невыгодно. И возникла особая военизированная система воспитания, копировавшая военизированные объединения взрослых и не оставляющая участнику процесса никакого выбора.

В этом смысле советский лозунг «Все лучшее — детям!» подразумевал «лучшее» для государства.

— Семья для Советского государства изначально была враждебным элементом,— говорит профессор Кучмаева,— мать нужно было как можно быстрее привлечь к производству, а из детей воспитать граждан, для которых интересы конкретного правительства были бы намного ценнее интересов своих личных и интересов собственной семьи.

Отношение к ребенку в СССР менялось в соответствии с тем, что требовалось на данный момент государству. Так, Советское правительство первым в мире в 1920 году легализовало аборты (для сравнения: в Великобритании — в 1967-м, во Франции — 1975-м). Но в 1936-м, в преддверии знаменитой переписи населения, показавшей катастрофическое снижение рождаемости, ввело за них уголовную ответственность. Было объявлено, что «аборт — злое наследие того порядка, когда человек жил узко-личностными интересами, а не жизнью коллектива». Статистика поражает: в первую половину 1936 года в ленинградских больницах было сделано 43,6 тысячи абортов, а после нового года — 735.

Все это принесло свои плоды. Говорят, что когда в 1967 году в СССР ввели второй выходной день, то многие женщины были недовольны. Во-первых, раньше мужья пили один раз в неделю, а теперь два, а во-вторых, было совершенно непонятно, чем еще один день занимать детей. Поэтому женщины просили вернуть им право отводить детей в школы и детские сады 6 раз в неделю.

Новые времена и новая экономическая реальность изменили и семью, и отношение к детям. Ребенок превратился в источник инвестиций — именно с ними семьи стали связывать надежды на финансовое благополучие семьи.

Но и здесь мы не оказались первопроходцами. Отношение к детям как к источнику вложений началось на Западе с 1970-х годов, когда там сократилась рождаемость (в России доля семей с одним ребенком — 60 процентов), возникла нехватка трудовых ресурсов.

— В связи с этим растет значимость человеческого капитала,— говорит Оксана Кучмаева.— Становится понятно: чем больше ты вложишь в человека, тем больше будет отдача. Появился даже ряд довольно циничных на первый взгляд работ, где просчитано количество вложений в ребенка, упущенная родительская выгода в связи с тем, что мать, как правило, отказывается от карьеры, и та отдача, которую может принести ребенок. Экономисты пытались выяснить: что обществу выгоднее: когда родители ограничивают себя и вкладывают все средства в ребенка или, наоборот, развивают себя и передают ребенку готовый капитал? Надо признать, однозначного ответа получить так и не удалось.

Одновременно детоцентризм стал религией огромного количества неполных семей, а в таких семьях растет каждый седьмой ребенок в России. И именно он зачастую становится светом в окошке, превращаясь в объект поклонения и совершенно удивительных педагогических экспериментов.

— Можно сказать, что загадочная русская душа породила загадочный стиль воспитания,— говорит Вероника Тургель,— который парадоксально сочетает в голове родителей взаимоисключающие желания и надежды.

Так, например, наш человек хочет воспитать ребенка, послушного системе — так для него безопаснее. И в то же время стремится развить у своего чада все возможные способности, чтобы предоставить ему свободный выбор в жизни.

И это не единственный парадокс.

— Почти 90 процентов населения в опросах уверенно заявляет, что дети и семья в их жизни — самое главное,— говорит Оксана Кучмаева.— Но одновременно многие люди не готовы хоть что-то делать для того, чтобы сохранять эту самую семью. Количество разводов у нас по-прежнему самое высокое в мире. Когда же мы начинаем выяснять, зачем, например, нужна семья молодежи, то сталкиваемся с откровенно потребительским отношением к близким. На вопрос, в какой ситуации вы опираетесь на семью, самые популярные ответы: «в ситуации кризиса», «в болезни» и так далее. А когда речь идет о свободном времени, об отдыхе, образовании и о выстраивании карьеры семья в большей степени рассматривается как помеха.

Среди новых тенденций — возможности, которые предоставляют современные медицинские технологии. И проблемы в семье, с ними связанные.

— С помощью суррогатного материнства одинокие отцы рождают детей лишь для себя,— говорит Оксана Кучмаева,— тем самым постулируя совершенную неготовность выстраивать отношения с равным себе человеком.

Специалисты традиционно трактуют современный детоцентризм как явление небезопасное. В буквальном смысле оно лишает человека возможности отвечать за что-то большее, чем только свои собственные интересы, порождая чудовищный инфантилизм и безответственность. Ведь именно способность жертвовать собой ради другого является основной отличительной чертой человека.

Наука | Научпоп

6.1K постов 69.2K подписчиков

Правила сообщества

ВНИМАНИЕ! В связи с новой волной пандемии и шумом вокруг вакцинации агрессивные антивакцинаторы банятся без предупреждения, а их особенно мракобесные комментарии — скрываются.

Основные условия публикации

— Посты должны иметь отношение к науке, актуальным открытиям или жизни научного сообщества и содержать ссылки на авторитетный источник.

— Посты должны по возможности избегать кликбейта и броских фраз, вводящих в заблуждение.

— Научные статьи должны сопровождаться описанием исследования, доступным на популярном уровне. Слишком профессиональный материал может быть отклонён.

— Видеоматериалы должны иметь описание.

— Названия должны отражать суть исследования.

— Если пост содержит материал, оригинал которого написан или снят на иностранном языке, русская версия должна содержать все основные положения.

Не принимаются к публикации

— Точные или урезанные копии журнальных и газетных статей. Посты о последних достижениях науки должны содержать ваш разъясняющий комментарий или представлять обзоры нескольких статей.

— Юмористические посты, представляющие также точные и урезанные копии из популярных источников, цитаты сборников. Научный юмор приветствуется, но должен публиковаться большими порциями, а не набивать рейтинг единичными цитатами огромного сборника.

— Посты с вопросами околонаучного, но базового уровня, просьбы о помощи в решении задач и проведении исследований отправляются в общую ленту. По возможности модерация сообщества даст свой ответ.

— Оскорбления, выраженные лично пользователю или категории пользователей.

— Попытки использовать сообщество для рекламы.

— Многократные попытки публикации материалов, не удовлетворяющих правилам.

— Нарушение правил сайта в целом.

Окончательное решение по соответствию поста или комментария правилам принимается модерацией сообщества. Просьбы о разбане и жалобы на модерацию принимает администратор сообщества. Жалобы на администратора принимает @SupportComunity и общество пикабу.

Согласен с контентом. И часто замечаю за собой, как делаю так же. Пытаюсь контролировать себя. На самом деле становится очень печально. Большинство людей возрастом 16-25 лет не имеет никаких увлечений, хобби и практических знаний/умений. Не говоря о бытовых. Но за то самомнение и зарплату просят 70 000 после ВУЗа (на переферии). Это печально довольно.

Стараюсь своего сына научить хоть части того, что сам умею

По большей части проблема в отсутствии нормального детства у поколения 90х. Нищета, стресс, родители вечно на работе, нет подарков и прочих детских радостей. Сейчас родители все это нагоняют вместе, а то и вместо детей. Поколение незрелое, инфантильное очень.

первых двух мировых войн

Тегов то сделал не тех.

А где же бомбящие фемки?

Инфантильные люди получаются от того, что им не дают заниматься домашними делами. Типа там кран поменять или розетку. Типа я сам/сама. А потом эти же люди удивляются, кого же мы воспитали.

И если попытается вылезти из этого говна, то тебе активно мешают.

Женщины возведены в абсолют, при этом существует обратный сексизм пот отношению к мужикам. Их нельзя бить, хотя в определенной ситуации только это только и поможет, их нельзя оскорблять, с ними нельзя ничего абсолютно делать. При этом им можно творить всякую хуйню и общество ее хуйню поддержит.

Типа я уважаю женщин, которые сами всего добиваются, и не уважаю тех, кому все по блату достается. Ну или другими способами.

Деторождение так же возведено в абсолют. Не можешь/хочешь иметь ребенка? Тебе ставят клеймо. Оно понятно зачем. Государству нужен юнит, который будет плотить нолог, а в случае чего, он может заделать другого юнита. Ну или его можно отправить на войну, а в случае гибели отправить похоронку и мешок ничего родителям. Нового юнита заведут. При этом юниту никаких прав не надо. Ему надо насадить только его обязанности. А если юнит будет себе требовать прав или их добиваться, то можно юнита репрессировать.

Кстати, а зачем жертвовать ради других людей? Чтобы что? Лучше вообще не лезти к чужим разборкам. Опростоволоситься можно.

— С помощью суррогатного материнства одинокие отцы рождают детей лишь для себя,— говорит Оксана Кучмаева,— тем самым постулируя совершенную неготовность выстраивать отношения с равным себе человеком.

Где ж в наше время равного-то себе найти? То на дне копошатся, то в облаках витают.

WALL-E земных пустынь

Проект миниробота A’seedbot для озеленения пустыни спроектировал дизайнер Мазьяра Этехади из Дубайского института дизайна и инноваций.

Робот A’seedbot — это крошечный автономный робот, целью которого является преобразование непригодной для жизни песчаной пустынной почвы в зеленый ландшафт. Оснащенный солнечными батареями на спине, крошечный робот, похожий на детеныша тюленя, заряжается днем и бродит по местности ночью.

При выявлении плодородных участков робот высаживает семена растений на основе данных, полученных от его датчиков и навигационной системы.

«Опустынивание является огромной проблемой во всем мире, вызванной неустойчивыми методами ведения сельского хозяйства, добычей полезных ископаемых, изменением климата и общим чрезмерным использованием земель. Но, как и само изменение климата, опустынивание является сложной экологической проблемой, которую трудно понять»,

Робот перемещается по песку в поисках правильных уровней влаги для посадки семян. Помимо датчика влажности почвы, крошечный робот оснащен датчиком расстояния — он отправляет отчеты пользователю для статистических данных. Как отметил дизайнер, эта концепция предназначена для различных аудиторий от правительственных учреждений до фермеров и частных лиц, отвечающих на различные темы, такие как проблемы климата или сельское хозяйство.

Информация стыбрена со всей сети.

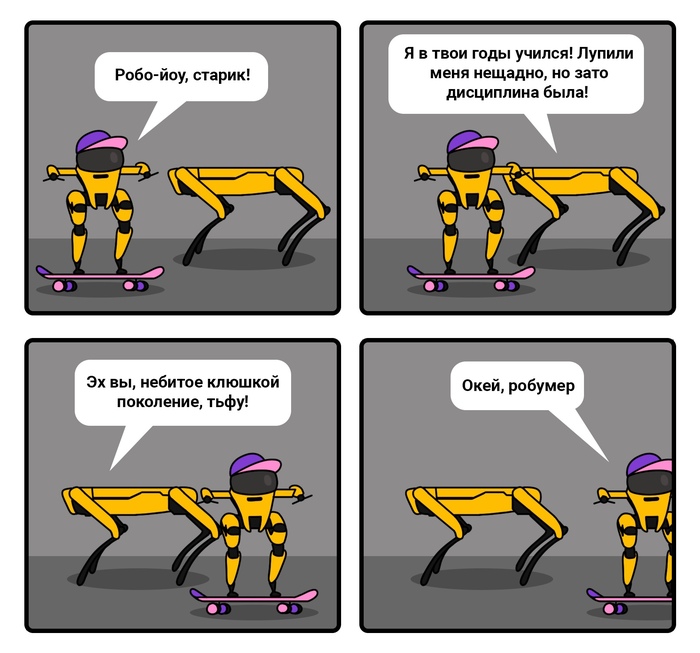

Вкалывают роботы

Новость №1318: Ходячего робота научили перелетать препятствия и кататься на скейте

Новость №1293: Телеуправляемый робот обрезал высокие ветки в парке

Приближается новая эра

«Расизм. Угнетение. Белые роботы»

(Внимание! Приведённая ниже т̶у̶п̶а̶я̶ ̶х̶у̶й̶н̶я̶ статья не является детищем ИА Панорама)

Вы видите их в таких фильмах, как «Я, робот» Уилла Смита и Ева из «Валл-И». Примеры реальной жизни включают Asimo Хонды, UBTECH в Уокер, Атлас Boston Dynamics, и даже(!) Валькирия НАСА. Все сделано из блестящего белого материала. А некоторые гуманоидные роботы созданы по образцу белых знаменитостей, таких как Одри Хепберн и Скарлетт Йоханссон.

Согласно новому исследованию, причиной этих технологических оттенков белого может быть расизм.

«Роботы и расизм», исследование, проведенное Лабораторией технологий интерфейса человека в Новой Зеландии (HIT Lab NZ) и опубликованное Кентерберийским университетом страны, предполагает, что люди воспринимают физически похожих на человека роботов как расу и поэтому применяют расовые стереотипы к белым и чёрным роботам.

Have you ever noticed the popularity of white robots? The reason for these shades of technological white may be racism, according to new research. https://t.co/PHJHO91VtA https://twitter.com/CNN/status/1156916257834381312?s=20

Новость №1281: Разматываемая оболочка и струя воздуха позволили робочервю проползти сквозь толщу песка

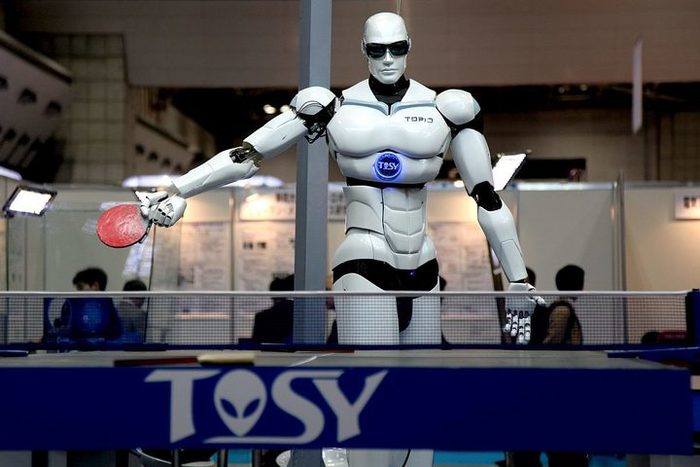

Робот акробат

Американскую авиабазу начали охранять собаки-роботы

Базу ВВС США Тиндалл не зря называют «кусочком будущего» — именно на ней испытываются различные новинки для американских вооружённых сил. Недавно гарнизон базы был усилен четвероногими роботами для охраны периметра.

Шагающие роботы Q-UGV, разработанные фирмами Ghost Robotics и Immersive Wisdom, поступили для испытаний на авиабазу Тиндалл во Флориде. Их задачей будет патрулирование окрестностей — особенно труднодоступных мест, куда непросто добраться обычным охранникам. Машины оснащены комплектом сенсоров, обеспечивающих полный круговой обзор, могут действовать как при помощи дистанционного управления, так и автономно.

Передвигаться роботы могут в одном из двух режимов — обычном и «на полусогнутых». В последнем случае скорость получается ниже, зато киберпёс гораздо менее заметен.

Военные отмечают, что Q-UGV должны не заменить настоящих сторожевых собак, а дополнить их, став вспомогательным средством охраны. Если испытания завершатся успешно, роботы начнут поступать на вооружение обычных воинских частей. Сроки завершения испытаний пока не оглашались.

Новость №1218: Человекоподобных роботов выдали слишком простые движения кожи лица

В России стартовала домашняя ЭкзоРеабилитация

Портфельная компания Биофонда РВК «ЭкзоАтлет» запустила пилотные проекты по домашней ЭкзоРеабилитации. У продукции компании – экзоскелетов ExoAtlet I и ExoAtlet Bambini — появились первые частные покупатели, которые приступили к тренировкам прямо у себя дома.

Одним из первых обладателей экзоскелета стал 16-летний петербуржец с диагнозом детский церебральный паралич.

Екатерина Березий, сооснователь компании «ЭкзоАтлет»: «Валентин прошел ЭкзоРеабилитацию в одной из клиник с ЭкзоАтлетом, ему очень понравились достигнутые результаты. Он загорелся идеей продолжить тренировки и при поддержке спонсоров совсем недавно приобрел экзоскелет. Теперь у него есть возможность ежедневно тренироваться дома. Валентин был первым, но сейчас он уже не единственный. С начала этого года мы активно развиваем направление домашней ЭкзоРеабилитации и у нас уже есть ребята, которые включаются в этот проект, покупают экзоскелеты для домашней реабилитации».

Домашняя ЭкзоРеабилитация — это третий этап реабилитации, который очень важен с точки зрения повышения толерантности к физическим нагрузкам и улучшения качества жизни, а непрерывность процесса реабилитации в конечном счете приводит к существенным улучшениям состояния пациентов.

Екатерина Березий, сооснователь компании «ЭкзоАтлет»: «Наша миссия – создавать реальные возможности для восстановления тех, кто об этом мечтает. Для этого мы проектируем и производим экзоскелеты, создаем методики реабилитации, меняем общепринятые, но устаревшие подходы, создаем новые стандарты и форматы. Открывшаяся в 2021 году возможность приобретать экзоскелеты физическим лицам для домашнего использования — это первый шаг в развитии амбулаторной ЭкзоРеабилитации.

Пока, это очевидно, решение не для всех. Но, во все времена, создателями новых трендов были либо состоятельные люди, не готовые ждать, либо отчаянно горящие идеей первопроходцы, зажигающие сердца спонсоров. Именно благодаря им, инновации со временем превращаются в стандарты и доходят до широкого круга пользователей».

В 2021 году медицинскую сертификацию на российском рынке успешно прошли ExoAtlet II и первый в мире серийно-выпускаемый экзоскелет для детей и подростков ExoAtlet Bambini. Кроме того, в соответствии с недавно утвержденными стандартами оснащения профильных медицинских учреждений экзоскелеты теперь входят в обязательный перечень оборудования для оснащения реабилитационных отделений клиник.

В совокупности эти события позволяют применять экзоскелеты на клиническом этапе реабилитации и создают хорошие предпосылки для развития целостной системы ЭкзоРеабилитации в России.

Энергоблок № 4 АЭС «Тяньвань» (Китай) передан заказчику после двухгодичной гарантийной эксплуатации

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» передал заказчику сооружения АЭС «Тяньвань» – Цзянсуской ядерной энергетической корпорации (Jangsu Nuclear Power Corporation, JNPC) – ядерного острова блока № 4 после двухгодичной гарантийной эксплуатации. Протокол об окончательной приемке блока был подписан 25 декабря.

«Блоки № 3 и № 4 Тяньваньской АЭС — яркий, успешный проект, теперь уже ставший для нас историческим. Нам с ним искренне грустно прощаться, но, как говорят китайцы, надо смотреть в будущее. А будущее наше – это блоки № 7 и № 8 этой станции и блоки № 3 и № 4 АЭС «Сюйдапу». И мы, российско-китайская команда, приложим все усилия, чтобы эти проекты были также успешно реализованы», — сказал вице-президент по проектам в Китае АО ИК «АСЭ» Алексей Банник.

Передача блока № 3 в гарантийную эксплуатацию состоялась в феврале 2018 года, блока № 4 – в декабре того же года.

Люди VS Роботы на фабрике в Китае. Два видео

Видео с фабрики производства электроплиток, линия штамповки корпусов для плит. Фабрика планирует полную автоматизацию, возможно скоро уберет с линии людей.

Смотрите оба видео.

P.S.: По работе часто посещаю фабрики, между делом достаю телефон и быстренько снимаю интересные процессы, отсюда и «качество» картинки. Видео скопилось достаточно, буду выкладывать как время будет.

В прошлых постах ловил негатив за указание инсты, хочу прояснить. За подписчиками в инсте не гонюсь, ничего не продаю, никого не рекламирую, просто много чего интересного вижу живя в Китае, такого что НЕ тянет на пост в любимом пикабу, а рассказать и поделиться хочется. Поэтому указываю, так что кому интересно все подряд из Китая, велкам в мою инсту: _sbn_life_

Кому по барабану Китай, самое интересное все равно буду лить сюда, и если это будет годно, то ничего не пропустите.

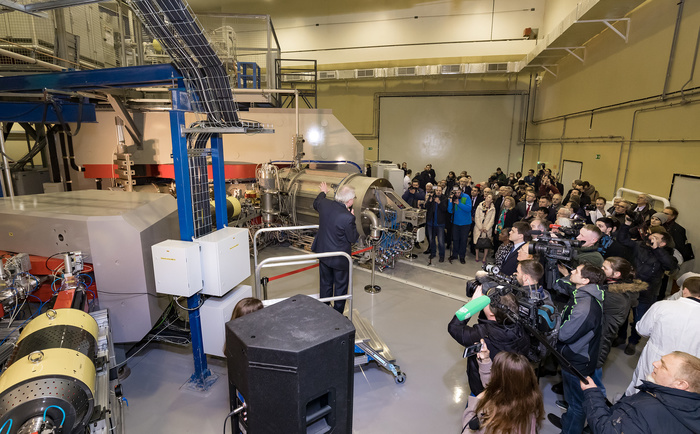

Сердце фабрики сверхтяжелых элементов запустили в подмосковной Дубне

25 марта в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне Московской области запустили главную установку первой в мире фабрики сверхтяжелых элементов — новый циклотрон ДЦ-280 (Дубненский циклотрон).

В его создании приняли участие большинство государств-членов ОИЯИ. Этот ускоритель специализированный — он рассчитан на работу с такими частицами, которые нужны для синтеза новых элементов. Его параметры уникальны: по интенсивности пучков ускоренных ионов они на порядок превышают параметры, достигнутые на действующих ускорителях ведущих центров мира. С помощью этой установки ученые планируют синтезировать новые элементы с атомными номерами 119 и 120.

Фабрика станет мировой базой для будущих исследований сверхтяжелых ядер и послужит закреплению приоритета России и всех стран-участниц ОИЯИ как лидеров в области синтеза и изучения свойств сверхтяжелых элементов.

На реализацию фабрики — нового проекта по синтезу и изучению новых элементов — ушло почти семь лет. Для этого с нуля был построен современный экспериментальный корпус. Уже завершен монтаж и наладка систем его ключевой установки — циклотрона ДЦ-280. В помещении созданы необходимые инженерные системы для обеспечения работ с высокорадиоактивными веществами, нового ускорительного комплекса ДЦ-280 и новых сепараторов. Один из них — газонаполненный сепаратор новой версии — уже смонтирован. Именно с помощью этой экспериментальной установки дубненские физики рассчитывают синтезировать новые сверхтяжелые элементы.

В конце прошлого года ученые осуществили пробный запуск ДЦ-280, в январе получили первый выведенный пучок. Сегодня состоялся торжественный запуск циклотрона. На церемонии отметили, что это результат совместной работы, огромная заслуга коллектива института, который в достаточно сжатые сроки смог получить такой серьезный результат.

«Это решение — это сплав науки, сплав инженерной мысли, технологий самых передовых на сегодняшний день. Это хорошая традиция — вводить в срок крупные научные установки, обеспечивать запуск серьезных масштабных научных экспериментов».

«Эта фабрика должна позволить синтезировать новые элементы с еще большей интенсивностью уже на базе тех технологий, которые были отработаны здесь. Он позволит нам развивать те преимущества, которые у нас есть. Это обеспечит лидерство российской науки и вхождение России в пятерку наиболее развитых научно-технологических держав мира».

Научный руководитель лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флерова Юрий Оганесян провел презентацию проекта фабрики сверхтяжелых элементов. И присутствующие в зале смогли увидеть первый пучок, который был выведен на экран с ускорителя ДЦ-280. Команду запуска пучка дал директор ОИЯИ, академик Виктор Матвеев.

Первые эксперименты на ускорителе начнутся во втором квартале этого года. Их программа будет реализовываться в широком сотрудничестве с учеными из США, стран Евросоюза, Японии и Китая.

«По своим параметрам, по интенсивности пучка этот ускоритель превосходит все, что есть в других мировых центрах в этой области. И по меньшей мере в десять раз превосходит то, что мы имеем сегодня в нашей лаборатории. И это открывает совершенно новые возможности и в синтезе новых элементов, и в изучении их свойств», — отметил на церемонии открытия директор лаборатории ядерных реакций ОИЯИ Сергей Дмитриев.

Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) — международная межправительственная научно-исследовательская организация, созданная на основе cоглашения, подписанного 11 странами-учредителями 26 марта 1956 года.

Институт создан для объединения научного и материального потенциала государств-членов для изучения фундаментальных свойств материи. Членами ОИЯИ сегодня являются 18 государств: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Болгария, Вьетнам, Грузия, Казахстан, КНДР, Куба, Молдова, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Узбекистан, Украина, Чехия. На правительственном уровне заключены cоглашения о сотрудничестве института с Венгрией, Германией, Египтом, Италией, Сербией и ЮАР.

Высший руководящий орган института — комитет полномочных представителей всех стран-участниц. Научную политику ОИЯИ вырабатывает международный ученый совет.

За последние 20 лет в ОИЯИ были открыты пять новых сверхтяжелых элементов, завершающих седьмой период таблицы Д. И. Менделеева, с номерами 114 (флеровий), 115 (московий), 116 (ливерморий), 117 (теннессин) и 118 (оганесон).

Признанием выдающегося вклада ОИЯИ в этой области стало решение IUPAC о присвоении 105-му элементу Периодической системы Д. И. Менделеева названия «дубний», 114-му элементу — названия «флеровий» в честь Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ и ее основателя академика Г. Н. Флерова, 115-му элементу — «московий» в честь Московской области, места расположения Объединенного института, и названия «оганесон» для элемента 118 в честь академика Юрия Оганесяна за его основополагающий вклад в исследование трансактиноидных элементов.

Исследовательский нейтронный реактор ПИК выведен на мощность 100 киловатт

Исследовательский нейтронный реактор ПИК, который строится в Гатчине под Петербургом с середины 1970-х годов, прошел первую стадию энергетического пуска и был выведен на энергию 100 киловатт. Выхода на проектную мощность в 100 мегаватт можно ожидать в ближайшие два года.

В пресс-службе НИЦ «Курчатовский институт» N+1 сообщили, что «завершился первый этап энергетического пуска реактора ПИК. В плановом порядке идет подготовка к следующим этапам энергопуска».

Реактор ПИК, принадлежащий Петербургскому институту ядерной физики (сейчас входит в состав Курчатовского института) — старейший долгострой среди российских научных проектов, его начали строить в 1976 году. Мощный поток нейтронов, который он должен генерировать, позволяет с высокой точностью исследовать структуру вещества, в частности, биологические молекулы, изучать изотопный состав образцов.

Строительство возобновилось только в 2007 году, а в феврале 2011 года состоялся физический пуск на мощности порядка 100 ватт — на минимальном контролируемом уровне мощности. Тогда же реактор вошел в программу «Мегасайенс», которая предусматривает поддержку строительства в России крупных научных установок с международным участием.

По информации источника N+1, разрешение Ростехнадзора на энергетический пуск на мощности 100 киловатт было получено в декабре 2018 года, в январе 2019 года прошел сам пуск. В настоящее время ученые занимаются сбором и анализом информации о поведении реактора на этом уровне мощности, затем отчет будет направлен в Ростехнадзор, который, в свою очередь должен будет выдать разрешение на следующий этап энергетического пуска на мощности 1 мегаватт.

Ученые рассчитывают, что на мощность в один мегаватт реактор выйдет до конца 2019 года, а выхода на проектную мощность — 100 мегаватт — можно ожидать примерно через два года. Однако четких сроков для этой работы нет, поскольку каждый этап сопряжен с многочисленными проверками, калибровками и измерениями, кроме того, исследователи, чьи экспериментальные установки будут работать на реакторе, могут попросить «задержаться» на том или ином уровне мощности.

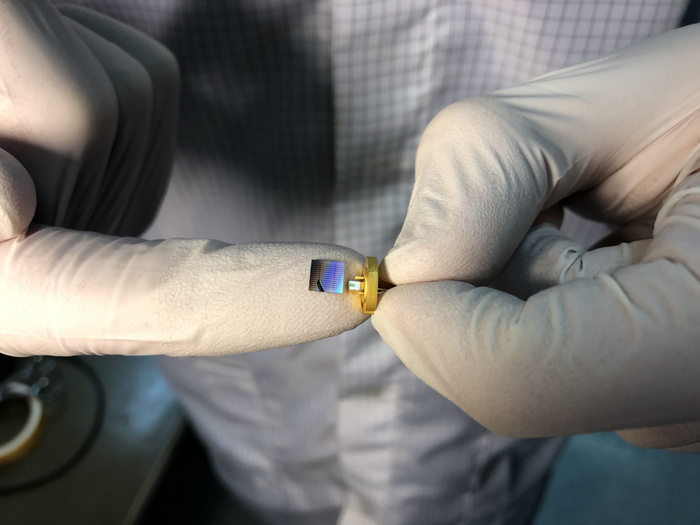

Физики разместили лазерный химический анализатор на микрочипе

Ученые из Российского квантового центра, Политехнической школы Лозанны (EPFL), МГУ и МФТИ разработали технологический процесс производства компактных лазерных химических анализаторов на базе оптических частотных гребенок, совместимый со стандартными технологическими процессами, которые используются для производства «обычной» электроники. Детали разработки описаны в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Оптические частотные гребенки, за создание которых в 2005 году была присуждена Нобелевская премия по физике, используются как основа для устройств, способных генерировать последовательность фемтосекундных импульсов света. Их излучение имеет спектр в виде «гребенки», то есть множества узких спектральных линий, разделенных равными частотными промежутками. Такие лазерные «линейки» можно использовать для телекоммуникации, в спутниковой навигации, в астрофизике. В частности, с их помощью можно проводить очень точные и быстрые спектроскопические измерения и, следовательно, определять химический состав веществ. Но широкое применение устройств на основе оптических гребенок ограничено из-за их сложности, большого размера и высокой стоимости.

Проще всего генерировать такие гребенки можно с помощью микрорезонаторов, «колец» или дисков из оптических материалов, где излучение лазера накачки из-за нелинейности материала превращается в частотную гребенку. Ранее группа под руководством ныне покойного профессора МГУ Михаила Городецкого, основавшего лабораторию когерентной микрооптики и радиофотоники в РКЦ, разработала метод генерации частотных гребенок в микрорезонаторах с помощью дешевых и компактных лазерных диодов вместо дорогих монохроматических лазерных систем. Эта работа, опубликованная в Nature Photonics в 2018 году, открыла дорогу к созданию дешевых и компактных лазерных спектрометров.

Теперь эта же группа продемонстрировала новый способ генерации гребенок с использованием исключительно интегральных элементов. Это означает, что для создания оптической схемы необязательно использовать отдельные оптические элементы, такие как линзы, призмы и зеркала, как это делалось в оптике обычно и что крайне неудобно, когда вам нужно организовать массовое производство миниатюрных оптических устройств. Современные литографические технологии позволяют создавать специальные волноводы для лучей света. Излучение лазеров может генерироваться в таких волноводах, делиться на разные каналы, проходить через специальные фильтры и так далее. Фактически маленький диод в лазерной указке и есть кусочек такого волновода. Важно, что такие волноводы могут быть изготовлены с помощью стандартной КМОП-технологии (комплементарный металл-оксид-полупроводник), используемой в промышленных масштабах для производства электронных микросхем.

В созданном авторами статьи устройстве впервые в мире для накачки оптического микрорезонатора из нитрида кремния использовался недорогой лазерный диод. Микрорезонатор с диаметром намного меньше миллиметра имеет крайне низкий уровень потерь за счет особого метода послойного напыления — «Damascene process», сходного с методом производства дамасской стали.

«Часть излучения, циркулировавшая внутри микрорезонатора, попадала обратно в лазерный диод, что обеспечивало быструю оптическую обратную связь. Благодаря этому процессу, который в радиофизике называют „затягиванием“, система работала как мощный стабилизированный лазер, а в микрорезонаторе генерировалась оптическая гребенка с высокой степенью когерентности и частотой 88 гигагерц», — объясняет соавтор исследования Софья Агафонова из МФТИ.

«Простую и дешевую оптическую гребенку, которая встраивается в оптические интегральные схемы, можно использовать во многих фотонных системах нового поколения, например, в лидарах, для спектроскопии и высокоскоростной передачи данных», — замечает профессор МГУ Игорь Биленко, руководитель лаборатории РКЦ, в которой велась работа.

«Вся система может уместиться в объеме менее кубического сантиметра и, что самое важное, требует источник тока мощностью лишь 1 ватт — то есть обычную батарейку. Совместимость со стандартными технологиями производства электроники, простота оптической схемы и низкая стоимость делают эту систему крайне привлекательной для массового производства», — говорит один из ведущих авторов исследования Андрей Волошин.

В дальнейшем ученые планируют разработать компактный спектрометр, многочастотный источник узкополосного лазерного излучения. Для этого необходимо развить технологию производства фотонных интегральных устройств.

Исследования были выполнены при финансовой поддержке Российского научного фонда.