Что такое диагностическая функция

Что такое диагностическая функция

Понятие «функция» (от лат. functio – исполнение, совершение) имеет в различных науках различное значение. Так, в математике под функцией понимается зависимая переменная величина, в философии – отношение двух (группы) объектов, в котором изменение одного из них ведёт к изменению другого, в физиологии – осуществление человеком, животными и растительными организмами различных отправлений, обеспечивающих их жизнедеятельность и приспособление к условиям окружающей среды [2].

Для педагогики наиболее близким является социологическое понимание функции как роли, которую выполняет определенный социальный институт или процесс по отношению к целому [2]. Применительно же к функциям проектируемой нами системы психолого-педагогической диагностики и коррекции (СППДК) личности наиболее близким является определение функции с позиций системного подхода [4, 5]. Здесь функция (от лат. functio – исполнение, совершение) любой системы характеризует проявление ее свойств в данной совокупности отношений и представляет собой как способ действия системы при ее взаимодействии с внешней средой. Фактически функция представляет собой содержание системы, заключающееся в обмене с внешней средой веществом, энергией, информацией. Система может выполнять несколько функций. При этом все они направлены на достижения цели, ради которой создана и существует сама система.

Основной целью СППДК личности в образовательном процессе высшей школы является обеспечение эффективности высшего профессионального образования путем его психолого-педагогического сопровождения. На достижение данной цели направлена реализация функций СППДК личности в образовательном процессе. Эти функции неразрывно взаимосвязаны с функциями самого педагогического процесса, прежде всего с такими общепринятыми, как образование, обучение и воспитание.

Важнейшими функциями СППДК личности в образовательном процессе высшей школы являются диагностическая и коррекционно-развивающая функции, что отражено в самом названии предложенной системы. Поэтому в СППДК интегрированы диагностические и коррекционно-развивающие методики, представляющие собой единую систему. Практическая реализация диагностической и коррекционно-развивающей функций в СППДК личности обеспечивается, во-первых, общей методической базой (представленной в основном аппаратурными методами), которая объединяет как диагностические, так и коррекционно-развивающие методы и устройства. Во-вторых, общими для диагностических и коррекционно-развивающих методик критериями обработки и интерпретации результатов, в т.ч. общей оценочной шкалой. В-третьих, наличием общего программного обеспечения, позволяющего получить целостное представление об уровне личностных особенностей учащегося на начальном этапе образовательного процесса в высшей школе, а также об их динамике на протяжении всего процесса обучения.

Рассмотрим диагностическую и коррекционно-развивающую функции СППДК личности в образовательном процессе высшей школы более подробно.

1. Функция психолого-педагогической диагностики. Эта функция является важнейшей системообразующей функцией СППДК личности в образовательном процессе, т.к. без психолого-педагогической диагностики невозможно качественно реализовать другие функции СППДК (коррекции, целевой ориентации, формирования и др.). Более того, первостепенной задачей психолого-педагогической диагностики в образовательном процессе является обеспечение процессов образования, обучения и воспитания обратной связью, которая позволяет эффективно эти процессы организовать. Благодаря психолого-педагогической диагностике осуществляется мониторинг начального, текущего и итогового уровня развития профессионально-важных качеств и психологических свойств личности студентов в образовательном процессе.

По результатам начальных диагностических данных делается вывод о достаточном или недостаточном развитии того или иного качества и на этом основании принимается решение о необходимости его развития или коррекции. Тратить время и усилия на развитие или коррекцию данного качества имеет смысл только в том случае, если его выраженность недостаточна для успешного осуществления учебной или (и) профессиональной деятельности.

Мониторинг текущего уровня развития профессионально-важных качеств и психологических свойств необходим для осуществления оперативной обратной связи в процессах обучения, воспитания и развития. Такой мониторинг дает возможность своевременно вносить коррективы в управление этими процессами. Без него образовательный процесс был бы похож на попытку управлять автомобилем «вслепую» при невозможности видеть дорогу и окружающую обстановку.

Диагностика итогового уровня развития профессионально-важных качеств и психологических свойств личности студентов необходима для оценки эффективности формирования (коррекции) их в ходе образовательного процесса в вузе, также для принятия решения о необходимости дальнейшего развития (коррекции) этих качеств.

Вместе с тем психолого-педагогическая диагностика необходима для осуществления профессионального отбора абитуриентов. Результаты психолого-педагогической диагностики на этом этапе сопоставляются с моделью специалиста, содержащей требования профессии к индивидуально-психологическим свойствам индивида. Чем в большей мере результаты диагностики соответствуют требованиям профессии, тем больше данный абитуриент соответствует этой профессии и может достичь в ней наилучших результатов.

2. Функция психолого-педагогической коррекции и развития. Эта функция предполагает целенаправленное изменение свойств и качеств под влиянием коррекционно-развивающих воздействий.

Психологическая коррекция понимается как «деятельность по исправлению (корректировке) тех особенностей психического развития, кои по принятой системе критериев не соответствуют «оптимальной» Модели» [3], а психическое развитие как «закономерное изменение психических процессов во времени, выраженное в количественных, качественных и структурных преобразованиях [3].

В предлагаемой нами СППДК личности в образовательном процессе высшей школы функция психолого-педагогической коррекции и развития неразрывно взаимосвязана с функцией психолого-педагогической диагностики. Принципиальная возможность объединения диагностических и коррекционно-развивающих методик в единой СППДК личности обусловлена совместимостью между психодиагностическими и психокоррекционными методиками по следующим позициям.

– Функциональное родство между соответствующими диагностическими и коррекционными методиками обусловлено тем, что общим предметом психолого-педагогической диагностики и коррекции являются свойства психологической структуры личности. При этом важной функцией их диагностики является выявление необходимости и содержания последующей коррекции (развития). Процесс же коррекции (развития) предполагает использование диагностических данных об эффективности коррекции (наличие обратной связи).

– Общность теоретико-методологической основы, в роли которой выступают общие психолого-педагогические принципы и системный подход.

– Структурная и функциональная общность научно-технического и аппаратурно-программного обеспечения, обусловливающая целесообразность объединения психолого-педагогических диагностических и коррекционных аппаратурных методик в единую диагностико-коррекционную систему.

– Возможность научно-методического, технического и программного взаимодополнения аппаратурных психодиагностических методик психокоррекционными, а психокоррекционных методик психодиагностическими.

– Теоретическая и техническая возможность совмещения диагностической и коррекционной методик в общем аппаратурно-программном устройстве. Некоторые аппаратурные диагностические методики спонтанно выполняют и коррекционно-развивающие функции. Такие методики с минимальными трудозатратами можно превратить в диагностико-коррекционные путем соответствующих доработок методического и программного обеспечения.

Основной целью проектируемой нами СППДК личности является обеспечение эффективности высшего профессионального образования путем его психолого-педагогического сопровождения. В связи с этим несомненного внимания заслуживают функции образовательного процесса, описанные Н.М. Таланчуком в его концепции системно-функционального подхода в педагогике. Он предложил следующие функции: диагностическую, целевой ориентации, планирования, организаторскую, мобилизационно-побудительную, коммуникативную, формирующую, контрольно-аналитическую, оценочную, координации и коррекции, совершенствования [1].

Диагностическая и коррекционно-развивающая (формирующая) функции рассмотрены нами выше. Вместе с тем для СППДК личности в образовательном процессе актуальны и некоторые другие функции образовательного процесса, описанные Н.М. Таланчуком [1].

Так, функция целевой ориентации СППДК личности на начальном этапе обучения в высшей школе предполагает определение по результатам психолого-педагогической диагностики целей и задач как процесса образования, так и процесса самообразовании студентов, а также ранжирование и дифференциацию образовательных задач.

Функция планирования СППДК личности предполагает моделирование образовательной деятельности студента, определение ее содержания, способов и форм организации, составление индивидуальной программы профессионально-личностного развития (ИППЛР) студента. Первоначально функция планирования осуществляется на основе результатов психолого-педагогической диагностики при составлении ИППЛР студента. Однако дальнейшее текущее планирование образовательной деятельности студента следует осуществлять с учетом результатов коррекционно-развивающей работы, которые свидетельствуют о ее эффективности и индивидуальной обучаемости студента. На основе результатов текущего мониторинга вносятся коррективы в ИППЛР студента.

Функция организации СППДК личности предполагает организационное обеспечение мониторинга уровня развития профессионально важных качеств и психологических свойств личности студентов в образовательном процессе и процессе саморазвития. В проектируемой нами СППДК личности предложен алгоритм организации как начального, так и текущего мониторинга личностного развития студента.

Мобилизационно-побудительная функция СППДК личности предполагает формирование и сохранение на протяжении всего процесса обучения в вузе оптимального уровня мотивационной готовности студентов к личностному развитию, развитию профессионально-важных качеств (ПВК). Эта функция осуществляется с помощью оценки начального (стартового) уровня личностного развития и сформированности ПВК, составления на ее основе ИППЛР студента. Систематический мониторинг динамики профессионально-личностного развития, осуществляемого по результатам текущей психолого-педагогической диагностики, стимулирует мотивационную готовность студентов к саморазвитию и самосовершенствованию. Этому также способствует использование коррекционно-развивающих методик для получения оперативного развивающего эффекта, действующего в роли подкрепления мотивации.

Коммуникативная функция СППДК личности предполагает обеспечение участников образовательного процесса (педагогов и студентов) информацией о результатах психолого-педагогической диагностики как на этапе создания ИППЛР студента, так и на протяжении всего процесса обучения в вузе для своевременного согласованного внесения корректив в эту программу.

Формирующая функция СППДК личности предполагает формирование адекватной самооценки, самосознания студентов в целом, и профессионального самосознания, в частности. Адекватность самооценки студента зависит от качества (достоверности) имеющейся у него информации о самом себе. Несомненно, что системные представления о собственных способностях, профессионально важных качествах и обучаемости, полученные с помощью СППДК личности, отличаются гораздо большей достоверностью, чем спонтанные суждения о себе. Поэтому СППДК личности в образовательном процессе является важным условием формирования адекватной самооценки и профессионального самосознания студентов.

Контрольно-аналитическая и оценочная функции СППДК личности предполагают контроль, анализ и оценку эффективности педагогических и психологических воздействий на личностное и профессиональное развитие студентов. Показателем эффективности является величина разности между показателями (по результатам диагностики) выраженности того или иного свойства до и после развивающего (корректирующего) воздействия. Показателем эффективности педагогических и психологических воздействий на личностное и профессиональное развитие студентов является также положительная динамика профессионально-личностного развития студентов.

С предыдущей функцией тесно связана функция совершенствования СППДК личности, которая, с одной стороны, предполагает совершенствование образовательного процесса на основе оценки эффективности педагогических воздействий, творческий поиск их новых форм и методов, а также обеспечение личностного и профессионального становления студентов, их самообразования. С другой, эта функция предполагает усовершенствование самой СППДК личности в образовательном процессе, так как эта система динамична, постоянно обновляется, развивается с учетом изменения требований к профессионально-личностной подготовке выпускников высшей школы.

Координационная функция СППДК личности предполагает согласование действий всех участников педагогического процесса для реализации цели личностного и профессионального становления студентов, своевременное корректирование их взаимодействия на основе результатов систематического психолого-педагогического мониторинга.

Таким образом, проектируемая нами система психолого-педагогической диагностики и коррекции личности в образовательном процессе высшей профессиональной школы реализует такие функции, как психолого-педагогическая диагностика и коррекция (развитие) личности – основные функции, а также функции целевой ориентации, планирования, организации, мобилизационно-побудительная функция, коммуникативная, формирующая, контрольно-аналитическая, оценочная, координационная и функция совершенствования. Этим обеспечивается эффективность психолого-педагогического сопровождения высшего профессионального образования.

Рецензенты:

Ахметова Д.З., д.п.н., профессор, проректор по непрерывному образованию ЧОУ ВПО «Институт экономики, управления и права», г. Казань;

Уткин В.Е., д.п.н., профессор кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин Казанского высшего военного командного училища (военного института) Минобороны РФ, г. Казань.

Что такое диагностическая функция

Современная система профессионального образования направлена на подготовку высококвалифицированных кадров в соответствии с потребностями общества и государства. На сегодняшний день основной целевой установкой высшей школы является направленность учебно-воспитательного процесса на формирование и развитие личности будущего специалиста. На наш взгляд, особое внимание должно уделяться профессиональному воспитанию будущего учителя, так как оно не только создает условия для саморазвития студента, но и ориентирует его на будущую профессиональную деятельность, способствует становлению студента как педагога, воспитателя, классного руководителя (Е.П. Белозерцев, Б.З. Вульфов, В.Ф. Гревцева, И.Ф. Исаев, В.Н. Мезинов, А.Г. Пашков, A.B. Репринцев, В.А. Сластенин и др.).

Усиление значимости воспитательной деятельности педагога позволяет сделать вывод о том, что современной школе необходим педагог-воспитатель, способный не только организовать целенаправленное управление процессом воспитания и развития личности ребенка, но и создать условия, ориентированные на изучение личности ребенка, помочь ребенку в решении его актуальных личностных проблем, а также подготовить ребенка к самостоятельной жизни.

Несмотря на то, что работа по изучению личности ребенка возлагается на всех участников учебно-воспитательного процесса общеобразовательной организации, на наш взгляд, данное направление является одним из приоритетных направлений в воспитательной деятельности классного руководителя.

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что ученые (Н.И. Дереклеева, Р.А. Еремина, В.П. Сергеева и др.) расходятся в определении основных направлений деятельности классного руководителя. Это объясняется особенностями типа образовательной организации; особенностями воспитательной системы школы; уровнем воспитанности школьного коллектива, его организованности, обученности; подготовленности классного руководителя к организации и осуществлению воспитательной деятельности; общей культуры личности педагога, его педагогической культуры и др. Однако к ведущему направлению в воспитательной деятельности классного руководителя вышеназванные авторы относят изучение личности и коррекция в воспитании школьников.

В процессе педагогической деятельности реализуется ряд функций классного руководителя. Следовательно, спектр этих функций также зависит от вышеизложенных условий. Рассмотрим подробнее, в чем заключаются функциональные обязанности классного руководителя.

Известно, что педагог, выступающий в качестве руководителя детского коллектива, реализует свои функции как класса в целом, так и отдельных обучающихся. По мнению М.И. Рожкова, главным в деятельности классного руководителя является содействие саморазвитию личности, реализации ее творческого потенциала, обеспечение активной социальной защиты ребенка, создание необходимых и достаточных условий для активизации усилий детей по решению собственных проблем [3]. Н.Е. Щуркова выделяет такие функции классного руководителя: 1) обустройство жизни детей в школе; 2) организация предметной деятельности группы (обеспечение благоприятного преломления влияний общешкольной воспитательной системы на индивидуальность каждого школьника, индивидуализация деятельности школьника, диагностика индивидуального развития личности школьника, оказание педагогической помощи в решении жизненных проблем); 3) организация духовной деятельности по осмыслению жизни (характеристика и оценивание социально-ценностного развития группы и личностного развития каждого ребенка группы). В соответствии с концепцией академика Р.Х. Шакурова, существует три уровня функций педагога-воспитателя:

1) социально-гуманитарные (воспитание, социальная защита);

2) социально-психологические (организаторская, сплочение коллектива, развитие ученического самоуправления);

3) функции управления и организации деятельности (диагностика, целеполагание, планирование, контроль, коррекция) [3].

Согласно «Методическим рекомендациям об осуществлении функций классного руководителя педагогическими работниками государственных общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений» к функциональным обязанностям педагога-воспитателя относятся:

1) организационно-координирующие функции (установление контактов с родителями или иными законными представителями обучающихся; взаимодействие с педагогическими работниками; организация воспитательной работы с обучающимися; взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом класса в целом и др.);

2) коммуникативные функции (регулирование межличностных отношений между обучающимися; установление взаимодействия между педагогическими работниками и обучающимися; содействие общему благоприятному психологическому климату в коллективе класса и др.);

3) аналитико-прогностические функции (изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики их развития; определение состояния и перспектив развития коллектива класса);

4) социальные функции (контроль успеваемости каждого обучающегося; контроль за посещаемостью учебных занятий обучающимися) [4].

Все вышесказанное дает нам право констатировать, что диагностическая функция является одной из приоритетных функций в воспитании как отдельной личности, так и всего детского коллектива.

Очевидно, что существующие затруднения в диагностической деятельности учителя негативно отражаются и на характере, и на качестве педагогической деятельности, и, соответственно, являются весьма серьезным препятствием при организации учебно-воспитательной работы класса, да и школы в целом.

Наша мысль находит подтверждение в исследованиях Е.П. Белозерцева, который, исследуя подготовку учителя в процессе профессионально-педагогической подготовки в вузе, отмечает «…выпускники педагогического вуза не умеют выявлять степень сформированности личности и коллектива, ставить конкретные задачи дальнейшего развития личности, отбирать необходимые средства для решения поставленной задачи, оценивать полученный результат усвоения знаний, развития личности» [2].

Безусловно, в процессе практической профессиональной деятельности учитель в определенной мере овладевает диагностической деятельностью, тем не менее, практика показывает, что только небольшая часть диагностических действий продуктивно осваивается учителями самостоятельно [1, С. 3].

Следовательно, становится понятной необходимость организации специальной целенаправленной работы по обучению будущих учителей диагностической деятельности в процессе профессионально-педагогической подготовки в вузе.

Диагностическая функция предполагает систематическое изучение ребенка классным руководителем, а также постоянное отслеживание изменений его деятельности, интересов. Она направлена на исследование и анализ личности и индивидуальности ребенка, на поиск причин неэффективности результатов и на характеристику целостного педагогического процесса. Помимо изучения личности ребенка, особенностей его обучения и воспитания диагностическая функция в деятельности классного руководителя может выполнять такие немаловажные цели как:

1) определение результативности деятельности педагога;

2) формирование личности обучающегося и развитие индивидуальности ребенка;

3) изучение коллектива класса;

4) изучение классным руководителем семейного воспитания обучающихся и т.д.

Нами было изучено мнение будущих классных руководителей о содержании деятельности классного руководителя и основных выполняемых ими функциях. В опросе приняли участие 763 студента педагогических специальностей НИУ «БелГУ», «КГУ», «ОГУ им. И.С. Тургенева» III–IV курсов по направлениям подготовки: «учитель русского языка и литературы», «учитель иностранного языка», «учитель истории и обществознания», «учитель математики и информатики». Опрос студентов проводился на основе разработанных нами анкет, которые позволили собрать информацию по интересующим вопросам.

Так, студентам предлагалось ответить на несколько вопросов: «Что относится к основным направлениям деятельности классного руководителя? Что является ведущим направлением его воспитательной деятельности? Какие функциональные обязанности возложены на классного руководителя? Что вы понимаете под диагностической функцией классного руководителя?» и др.

Анализ эмпирического материала показал, что большинство студентов III курса не владеют достаточной информацией об основных направлениях деятельности классного руководителя (

31 %), не знают о возложенных на них функциональных обязанностях и требованиях, предъявляемых к педагогам-воспитателям (

40 %). Малый процент студентов (

29 %) называет основные направления деятельности классного руководителя, выполняемые им функции, но путаются в определении диагностической функции. Результаты анкетирования студентов IV курса показали, что

65 % опрошенных знают о наличии методических рекомендаций для классного руководителя, так как сами выполняли функции классного руководителя в процессе педагогической практики, знают, как реализуется диагностическая функция в деятельности классного руководителя, но затрудняются в определении диагностической функции.

Более высокий результат студентов НИУ «БелГУ» IV курса по сравнению с реcпондентами III курса можно объяснить следующим образом: во-первых, студенты НИУ «БелГУ» в соответствии с программой имели возможность изучать курс по выбору «Классный руководитель». Выбравшие эту дисциплину студенты познакомились с основными направлениями и функциями в воспитательной работе классного руководителя, его правами и обязанностями, формами, методами организации воспитательной деятельности и другими особенностями деятельности педагога-воспитателя, в том числе изучили роль и значение диагностической функции в работе классного руководителя; во-вторых, студенты IV курса имели опыт прохождения педагогической практики в общеобразовательных организациях и сами выполняли функциональные обязанности классного руководителя, применяя на практике полученные в ходе изучения дисциплины теоретические знания.

Преподаватели КГУ и «ОГУ им. И.С. Тургенева» пояснили, что в рамках дисциплины «Педагогика классного руководителя» студенты знакомились с функциями, правами, обязанностями классного руководителя, основными направлениями его деятельности (III курс), однако проблеме диагностической деятельности классного руководителя не уделялось недостаточного внимания. Более высокий результат наблюдался у респондентов IV курса, что также объясняется прохождением студентами педагогической практики.

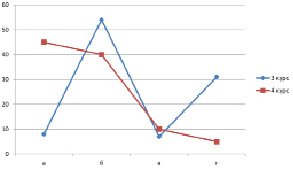

Ответы студентов на вопрос «Имеется ли у Вас опыт диагностической деятельности? Какой?» были проанализированы нами по курсам обучения студентов (рисунок).

Изучение опыта диагностической деятельности будущих педагогов-воспитателей

Как видно из диаграммы, у 8 % студентов III курса опыт диагностической деятельности связан с изучением детского коллектива во время летней и педагогической практики; 54 % респондентов отметили, что их опыт диагностической деятельности связан с изучением уровня воспитанности детского коллектива и отдельных обучающихся в процессе проведения научного исследования; 7 % студентов отметили, что у них имеется опыт диагностической деятельности в образовательном процессе школы; 31 % респондентов признались, что у них отсутствует опыт диагностической деятельности. Ответы студентов IV курса распределились следующим образом: 45 %; 40 %; 10 %; 5 % соответственно.

На вопрос «Что, по Вашему мнению, может оптимизировать диагностическую деятельность педагога?» было предложено 4 варианта ответа:

а) наличие разработанного диагностического инструментария;

б) наличие электронного диагностического комплекса;

в) своевременное взаимодействие с субъектами учебно-воспитательного процесса;

Так, 38 % студентов вышеназванных университетов считают, что диагностическую деятельность педагога может оптимизировать наличие разработанного диагностического инструментария; 27 % респондентов решение данной проблемы видят в своевременном взаимодействии с субъектами учебно-воспитательного процесса; на наличие электронного диагностического комплекса указывают 28 % будущих педагогов; ответ «другое» выбрали 7 % респондентов. Среди вариантов ответа «другое» чаще всего встречались ответы «качественная подготовка в процессе обучения в вузе», «хорошая подготовка преподавателей вуза».

Таким образом, результаты проведенного опроса показывают необходимость подготовки будущих классных руководителей к диагностической деятельности в процессе профессионального обучения в вузе. Оптимизация диагностической деятельности педагога, по мнению будущих педагогов-воспитателей, возможна в результате разработки и внедрения спецкурса «Диагностическая культура классного руководителя» в качестве базовой дисциплины профессионального цикла. На наш взгляд, введенная в практику дисциплина «Диагностическая культура классного руководителя» будет способствовать успешному усвоению студентами знаний о современной школе, которой нужен классный руководитель, не только способный воспитывать, но и оказать своевременную и квалифицированную диагностическую помощь и поддержку. Кроме этого, по нашему мнению, подготовка будущих классных руководителей к диагностической деятельности в процессе профессионального обучения в вузе будет более эффективной в результате разработки и использования электронного диагностического комплекса классного руководителя. Диагностический комплекс включает в себя методики по изучению школьного коллектива, личности воспитанников; отношений школьников к другим субъектам воспитательного процесса; методики, направленные на изучение эффективности воспитательной деятельности классного руководителя и др.