Что такое диффузия крови

МР-диффузия

МР-диффузия: инструкция по применению.

Диффузия – это процесс взаимного проникновения молекул или атомов одного вещества между молекулами или атомами другого вещества, и данный процесс приводит к самопроизвольному выравниванию концентрации веществ по всему занимаемому объему.

Получить данные МР-диффузии возможно на базе различных импульсных последовательностей:

Single shot EPI

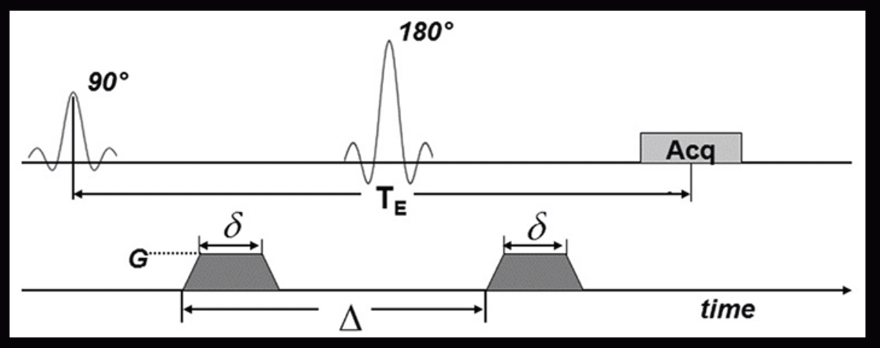

На графике заметно, что у данной импульсной последовательности 90 градусный импульс и 180 градусный импульс. У Single shot EPI TR=8000 мс, а TE=60 мс, то есть DWI изображение построено с Т2 контрастностью.

Отличие от Т2 изображений:

В нижней части графика видно, что при получении изображения накладываются два градиента. Данные градиенты и его показатели кодируют b-фактор, который в свою очередь определяет контраст диффузно-взвешенного изображения и зависит от таких показателей, как длительность градиентов, расстояние между данными градиентами и амплитудой данных градиентов.

Чем длиннее градиент, чем дольше они накладываются, чем больше амплитуда градиентов, чем больше расстояние между ними, тем больше b-фактор.

Контрастность ДВИ помимо Т2-эффекта определяется b-фактором.

Высокое значение b-фактора прямо пропорционально времени сбора данных.

Подавление сигнала от жировой ткани.

Для элиминации артефактов химического сдвига ДВИ всегда требует подавления сигнала от жировой ткани.

Если использовать ДВИ изображения с нулевым b-фактором, то есть не накладывать никаких градиентов, то в данном случае получится изображение с контрастностью, как у Т2 FS изображений.

По мере увеличения b-фактора от 0 до 700 увеличивается эффект диффузии. Интенсивность сигнала от органов с ограниченной диффузией на изображениях с низким b фактором будет низкая, а на изображениях b=600 сигнал от того же органа будет повышаться. Чем выше b-фактор, тем выше контраст изображения обусловлен диффузионным эффектом.

Слева представлены ДВИ с b=0, 100, 200, 500, 1000, 2000

Градиент, который идет первый до 180 градусного импульса помечает спины, а второй градиент после 180 градусного считывает.

Изображение с b=0 является аналогом Т2 изображения с подавлением жировой ткани.

Изображения с b=100. Вода не успевает покинуть пределы вокселя за данный период времени.

Изображения с b=500. Молекулы воды частично покинули воксель. В областях с ограниченной диффузией данное явление менее выраженное и протекает медленнее.

Изображения с b=1000.В зонах со свободной диффузией в вокселе не остается практически молекул воды, а в вокселе с ограниченной диффузией только часть молекул воды покинет.

Что такое диффузия крови

4.1. Транспорт кислорода

В сложных механизмах транспорта газов кровью и газообмена в тканях важная роль отводится эритроцитам, ответственным за доставку О2 к различным органам и удаление образующегося в процессе метаболизма СО2.

Эритроцит – безъядерная клетка, лишенная митохондрий, основным источником энергии для эритроцита служит глюкоза, метаболизируемая в гексозомонофосфатном шунте или цикле Эмбдена-Мейергофа. Транспорт О2 обеспечивается в значительной мере гемоглобином, состоящим из белка глобина и гема. Последний представляет собой комплексное соединение железа и порфирина. Глобин представляет собой тетрамер полипептидной цепи. Hb A (HbA) – основной гемоглобин взрослых содержит 2 – альфа и 2 – бета – цепи, Hb A2 – содержит две альфа и две дельта цепи.

Гем состоит из иона железа, встроенного в порфириновое кольцо. Ион железа гема обратимо связывает одну молекулу О2. С одной молекулой Hb максимально связываются 4 молекулы О2 с образованием оксигемоглобина.

Гем может подвергаться не только оксигенации, но и истинному окислению, когда железо становится из двухвалентного трехвалентным. Окисленный гем носит название гематина, а молекула гемоглобина становится метгемоглобином. В крови человека метгемоглобин находится в незначительных количествах, его уровень резко возрастает при отравлениях. Метгемоглобин не способен отдавать кислород тканям.

В норме метгемоглобин составляет менее 3% общего Hb крови. Основная форма транспорта О2 – в виде оксигемоглобина. Кислород транспортируется артериальной кровью не только в связи с гемоглобином, но и в растворенном виде. Принимая во внимание тот факт, что 1 г Hb может связать 1,34 мл О2, кислородная емкость крови в среднем у взрослого человека составляет около 200 мл/л крови. Одним из показателей кислородного транспорта является насыщение артериальной крови О2(Sa O2), равного отношению О2, связанного с Hb, к кислородной емкости крови:

SaO2=O2, связанного с Hb/O2 емкость крови* 100%.

В соответствии с кривой диссоциации оксигемоглобина насыщение артериальной крови кислородом в среднем составляет 97%, в венозной крови – 75%.

PaO2 в артериальной крови около 100 мм. рт. ст., а в венозной – около 40 мм. рт. ст.

Количество растворенного кислорода в крови пропорционально парциальному давлению О2 и коэффициэнту его растворимости.

Последний для О2 составляет 0,0031/100 мл крови/ 1 мм. рт. ст.. Таким образом, 100 мл крови при PaO2, равном 100 мм. рт. ст., содержит менее 0,31 мл O2.

Диссоциация оксигемоглобина в тканях обусловлена главным образом химическими свойствами гемоглобина, а также рядом других факторов – температурой тела, рН среды, р СО2.

При понижении температуры тела наклон кривой диссоциации оксигемоглобина возрастает, а при ее повышении – снижается, и соответственно снижается сродство Hb к О2.

При снижении рН, т.е. при закислении среды, сродство гемоглобина к О2 уменьшается. Увеличение напряжения в крови СО2 также сопровождается снижением сродства Hb к О2 и уплощением кривой диссоциации оксигемоглобина.

Известно, что степень диссоциации оксигемоглобина определяется содержанием в эритроцитах некоторых фосфорорганических соединений, главным из которых является 2,3 – ДФГ (2,3 дифосфоглицерат), а также содержанием в эритроцитах катионов. В случаях развития алкалозов, поглощение О2 в легких увеличивается, но в то же время затрудняется отдача кислорода тканями. При ацидозах наблюдается обратная картина.

4.2.Утилизация кислорода тканями

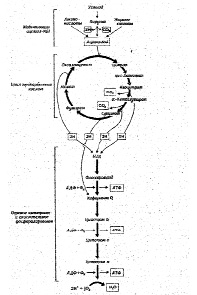

Тканевое или клеточное дыхание включает три стадии. На первой стадии пируват, аминокислоты и жирные кислоты окисляются до двухуглеродных фрагментов ацетильных групп, входящих в состав ацетилкофермента А. Последние на втором этапе окисления включаются в цикл лимонной кислоты, где происходит образование высокоэнергетических атомов водорода и высвобождение СО2 – конечного продукта окисления органических субстратов. На третьей стадии клеточного дыхания атомы водорода делятся на протоны (Н+) и «высокоэнергетические» электроны, передающиеся по дыхательной цепи на молекулярный О2 и восстанавливающие его до НО2. Перенос электронов сопряжен с запасом энергии в форме АТФ, т.е. с окислительным фосфорилированием (рис.6).

Касаясь патогенеза метаболических сдвигов, свойственных гипоксическим состояниям, следует отметить, что в организме человека более 90% всего потребляемого кислорода восстанавливается с участием цитохромоксидазы митохондрий, и лишь около 10% кислорода метаболизируется в тканях с участием оксигеназ: диоксигеназы и монооксигеназы.

Рис.6. Схема тканевого дыхания. Конечные продукты каждой стадии даны в рамке (Ленинджер А., 1999)

Наиболее многочисленны и сложны монооксигеназные реакции, протекающие в эндоплазматическом ретикулуме клеток при участии цитохрома Р-450 и обеспечивающие гидроксилирование субстрата (стероидных гормонов, лекарственных препаратов и различных др. соединений) и, как правило, его инактивацию.

Диоксигеназы катализируют реакции, в которых в молекулу органического субстрата включаются оба атома молекулы кислорода (например, реакция окисления катехола молекулярным кислородом с раскрытием кольца).

В реакциях, связанных с переносом электронов, т.е. в реакциях окисления-восстановления, где, как указывалось выше, используется более 90% потребляемого кислорода, атомы водорода, отщепленные дегидрогеназами от субстратов в цикле лимонной кислоты, передают свои электроны в цепь переноса электронов и превращаются также в Н +. Как известно, помимо 4 пар атомов водорода, поставляемых каждым оборотом цикла лимонной кислоты, образуются и другие атомы водорода, отщепленные дегидрогеназами от пирувата, жирных кислот и аминокислот в процессе их расщепления до Ацетил-СоА и других продуктов.

Таким образом, все атомы водорода, отщепляемые дегидрогеназами от субстратов, передают свои электроны в дыхательную цепь к конечному акцептору электронов – кислороду.

Скорость утилизации О2 в различных тканях различна. В среднем взрослый человек потребляет 250 мл О2 в 1 мин. Максимальное извлечение О2 из притекающей артериальной крови свойственно миокарду.

Кислород используется в клетках, в основном в метаболизме белков, жиров, углеводов, ксенобиотиков, в окислительно-восстановительных реакциях в различных субклеточных фракциях: в митохондриях, в эндоплазматическом ретикулуме, в реакциях липопероксидации, а также в межклеточном матриксе и в биологических жидкостях.

Коэффициент утилизации О2 в тканях равен отношению потребления О2 к интенсивности его доставки, широко варьирует в различных органах и тканях.

В условиях нормы минимальную потребность в О2 проявляют почки и селезенка, а максимальную потребность – кора головного мозга, миокард и скелетные мышцы, где коэффициент утилизации О2 колеблется от 0,4 до 0,6, а в миокарде до 0,7. При крайне интенсивной физической работе коэффициент утилизации О2 мышцами и миокардом может возрастать до 0,9.

Обмен дыхательных газов в тканях происходит в процессе свободной и облегченной диффузии. При этом О2 переносится по градиенту напряжения газа из эритроцитов и плазмы крови в окружающие ткани.

Одновременно происходит диффузия СО2 из тканей в кровь. На выход О2 из крови в ткани влияет диссоциация оксигемоглобина в эритроцитах, что обеспечивает так называемую облегченную диффузию О2. Интенсивность диффузионного потока О2 и СО2 определяется градиентом их напряжения между кровью и тканями, а также площадью газообмена, плотностью капилляров, распределением кровотока в микроциркуляторном русле. Интенсивность окислительных процессов в тканях определяется величиной критического напряжения О2 в митохондриях, которое в условиях нормы должно превосходить 0,1-1 мм рт. ст.

Соответствие доставки О2 к органам и тканям, возросшим потребностям в оксигенации обеспечивается на клеточном, органном уровнях за счет образования метаболитов изнашивания, а также при участии нервных, гормональных и гуморальных влияний.

Основная масса углекислого газа (СО2) образуется в организме как конечный продукт различных метаболических реакций и транспортируется к легким с кровью. Вдыхаемый воздух содержит лишь незначительное количество СО2.

Транспорт СО2 кровью осуществляется в 3-х состояниях: в виде аниона бикарбоната, в растворенной форме и в виде карбаминовых соединений.

СО2 хорошо растворяется в плазме крови и в артериальной крови, около 5% от общей двуокиси углерода содержится в крови в растворенной форме.

Третьей формой транспорта СО2 кровью являются карбаминовые соединения, образованные взаимодействием СО2 с концевыми группами белков крови преимущественно с гемоглобином:

Карбаминовые соединения составляют около 5% от общего количества СО2, транспортируемого кровью.

В оксигенированной артериальной крови напряжение СО2 составляет 40 мм. рт. ст., а в венозной крови Рv СО2 равно 46 мм. рт. ст.

4.4.Связывание гемоглобина с окисью углерода

Диффузные и очаговые изменения – что это?

Диффузные и очаговые изменения – что это, в чем разница

В заключении ультразвукового исследования при выявлении патологии врач может указывать наличие очаговых или диффузных изменений. Это диагностические критерии, описывающие степень поражения органа при разных заболеваниях.

При УЗИ врач должен определить, в каком состоянии находится орган. Внимательно его осматривая, специалист делает вывод – патология или норма. Если орган нормальный, то он просто описывается, на чем все заканчивается.

Если же при исследовании видно отклонение, то определяется степень поражения органа. Врач должен ответить на вопрос, какие имеются изменения – очаговые или диффузные.

Диффузные и очаговые изменения – в чем разница

Следует уточнить, что деление на очаговые и диффузные изменения условное. Оно помогает в работе специалистов для лучшего понимания картины заболевания.

Диффузные – это поражение всего органа. Какую бы часть не исследовал врач, он видит патологические изменения. Орган полностью отличается от здорового. Нельзя выделить, какой участок нормальный.

Очаговые изменения – это патологический процесс, затрагивающий часть органа. Имеются участки, что отличаются от здоровых. При этом все остальные части выглядят нормальными.

Примеры диффузных и очаговых изменений

При запущенном гепатите, воспалительном заболевании печени, поражается весь орган. Врач будет видеть диффузные изменения. Когда патология еще на ранней стадии, будут определяться и здоровые участки, то есть изменения очаговые.

При злокачественной опухоли печени на начальной стадии врач видит очаговые изменения. Когда рак поражает весь орган, определить здоровые его границы уже невозможно – это диффузная патология.

Связь изменений с заболеванием

То, какие изменения произошли, имеет большое значение. Диффузное поражение – это всегда признак тяжелой патологии, которая уже успела поразить весь орган. При этом наличие очаговых изменений не говорит о том, что заболевание еще на начальной стадии. Это зависит от болезни.

Ультразвуковое исследование не может показать конкретного заболевания. Врач может видеть только анатомические изменения. Одинаковые диффузные и очаговые процессы могут наблюдаться при совершенно разных отклонениях. Обычно после УЗИ при выявлении участка поражения назначаются другие, более точные варианты исследования.

Диффузионный тест. Для чего проводится, какова методика, показания и результаты диффузионного теста

1. Для чего проводится диффузионный тест

Процесс дыхания заключается не только в акте втягивания воздуха в дыхательную систему, но и в последующем переносе газов (кислорода и СО2), происходящем на альвеолярной поверхности лёгких. Важнейшая цель дыхания – газообмен. Именно этот процесс обеспечивается посредством циклов вдохов и выдохов: кровь насыщается кислородом и отдаёт в атмосферу углекислый газ. При нормальном функционировании лёгких, бронхов и диафрагмы, но нарушенной диффузии, наступает гипоксия, что неизбежно отражается на общем самочувствии и несёт риск тяжёлых расстройств.

В пульмонологии существенное значение отводится функции лёгочного газообмена. Многие заболевания требуют исследования не только органических структур дыхательной системы, но и изучения функции диффузии газов на поверхности лёгких. Одной из важнейших диагностических методик является диффузионный тест, позволяющий оценить эффективность лёгочного газообмена, которая зависит от скорости перехода газов через альвеолярно-капиллярный барьер.

Феномен диффузии кислорода в кровь и вывода CО2 в составе выдыхаемого воздуха отражается величиной, обратной сопротивлению диффузии, которая называется «диффузионная способность лёгких».

2. Какова методика проведения и показания для диффузионного теста

Измерение диффузионной способности лёгких может проводиться в рамках бодиплетизмографии или вне иных видов диагностики.

Нос пациента зажимается специальным зажимом. Для проведения исследования ему необходимо сделать глубокий вдох безопасной газовой смеси, содержащий инертный газ (гелий или метан). Она не имеет вкуса и запаха и воспринимается как обычный воздух. После этого необходимо ненадолго задержать дыхание, а затем произвести выдох в трубку прибора. Вдох должен длиться не более 4 секунд, а выдох – 3 секунды.

Результаты данной диагностики пациент получает сразу же. Методика не имеет противопоказаний, не доставляет больному дискомфорта и не требует специальной подготовки. Рекомендуется лишь отказаться от курения и плотного приёма пищи перед диагностикой. Также по согласованию с врачом при подготовке к диагностике отменяются некоторые лекарственные препараты и процедуры.

Исследование диффузионной способности дыхательной системы может быть назначено в следующих случаях:

3. Что отражают результаты исследования диффузионной способности лёгких

Диффузионная способность лёгких снижается при определённых заболеваниях. Диффузионный тест позволяет подтвардить, что причина недостаточности дыхательной функции заключается именно в нарушении газообмена. Данная патология может быть обусловлена капиллярным или мембранным компонентом. Увеличение толщины альвеолярно-капиллярной мембраны или снижение площади диффузионной поверхности обуславливают снижение показателей, получаемых в ходе исследования. Выявленное снижение диффузии по результатам проведения диффузионного теста может указывать на следующие нарушения:

Снижение способности к газообмену всегда сопровождает тяжёлые формы ХОБЛ, бронхиолит, эмфизему лёгких.

Повышенные показатель, полученные в ходе диффузионного теста, также могут указывать на наличие патологии. Такая клиническая картина может наблюдаться при:

Что такое диффузия крови

7.1. Механизмы нарушения альвеолярного дыхания

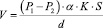

Как известно, газообмен в легких происходит благодаря диффузии газов через альвеолярно-капиллярную мембрану по градиенту концентрации 02 и С02. Объемная скорость диффузии определяется по формуле:

К- константа диффузии;

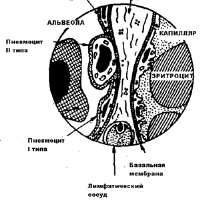

Рис.10. Схема альвеолярно- капиллярной мембраны ( Воложин А.И.,2000)

Недостаток внутрилегочного сурфактанта служит первопричиной развития респираторного дистресс-синдрома новорожденных у недоношенных детей.

Своеобразие патологии дыхательной системы у детей раннего возраста может быть обусловлено особенностями ее строения и функции. Наличие узких носовых ходов, а также длинных, узких и малоразветвленных бронхов, обилие межуточной ткани, кровеносных и лимфатических сосудов в легких способствуют возникновению разнообразных пневмопатий, которые лежат в основе синдрома дыхательных расстройств (СДР) у значительного числа новорожденных.

Наиболее частой и тяжелой формой пневмопатий являются гиалиновые мембраны, особенно у недоношенных детей, развивающихся в условиях патологического течения беременности и родов. В образовании гиалиновых мембран, состоящих из фибрина, сывороточных протеинов и клеточных элементов, патогенетическую роль играет недостаточность фибринолитической системы. К нарушению фибринолитических процессов и ретенции фибрина в альвеолах может предрасполагать дефицит плазминогена. Гиалиновые мембраны располагаются в просвете альвеолярных ходов, альвеол, легочных бронхов, лежат как уплотненные массы в просвете свободно или выстилают стенки дыхательных путей, способствуя их обтурации, нарушению легочной вентиляции, развитию гипоксемии, вазоконстрикции сосудов и гипоперфузии легких. В то же время возникают инактивация альвеолярного сурфактанта, ухудшение расправления легочной ткани и развиваются обструктивно-рестриктивные формы ДН у детей.

Течение СДР может быть острым и подострым. В период восстановления исчезают признаки ДН и нарушения функции ЦНС, нормализуется кровообращение, исчезают отеки. Однако у детей, перенесших СДР, возможно развитие хронической легочной патологии. В ряде случаев развитие бронхолегочной дисплазии связано с незрелостью бронхоальвеолярной системы легких и изменениями, обусловленными гиалиновыми мембранами. К ним относятся бронхиолярный и интерстициальный фиброз, облитерирующий бронхиолит с интерстициальным некрозом. Возникающая при этом хроническая ДН сопровождается гипоксемией, гиперкапнией и гипоксией разных органов и тканей.

7.2. Респираторный дистрресс-синдром. Этиология и патогенез

В последние годы для оценки этиологии и патогенеза ДН используют термин острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), который может возникать у детей и взрослых.

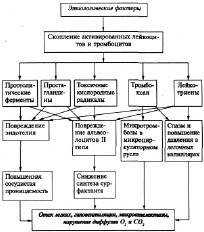

Рис.11. Патогенез РДСВ (А.Н. Окороков, 2005)

Он является завершающей фазой многообразных повреждений легких (инфекционными патологическими агентами, токсинами бактериального и небактериального происхождения, медиаторами альтерации. ОРДС может быть следствием травмы грудной клетки, ее длительного сдавления, аутоиммунных заболеваниях и т.д. Однако ОРДС клинически проявляется одышкой, кашлем, с выделением мокроты, имеющей примесь крови, мелкопузырчатыми влажными хрипами в легких, цианозом, не исчезающим даже при оксигенотерапии.

Первое описание клиники ОРДС было в 1946 году, однако название указанной патологии претерпело многочисленные изменения, включающие такие названия, как острое повреждение легких (ОПЛ), «мокрые легкие», «тяжелые легкие», «шоковые легкие», «фиброзирующий альвеолит», «некардиогенный отек легких». В 1967 Эсбахом было предложено название «острый респираторный дистресс синдром», характеризующийся крайне тяжелым острым повреждением легких. Отличительными признаками ОРДС являются:

3) двустороннее поражение легких на Ro;

4) давление заклинивания легочной артерии ≤ 18 мм. рт. ст.

ОРДС принято делить по степени тяжести, по величине индекса оксигенации (PаO2) на следующие формы:

– тяжелый (критический) вариант патологии PаO2/Fi O2