Что такое диморфизм цветков гречихи

Что такое диморфизм цветков гречихи

Листья различаются по форме в пределах растения. При прорастании семени появляются семядольные округло-почковидные листья. Затем развиваются черешковые сердцевидно-заостренные, которые к верхушке стебля и ветвей переходят в сидящие стреловидные.

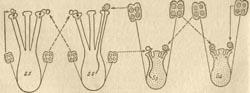

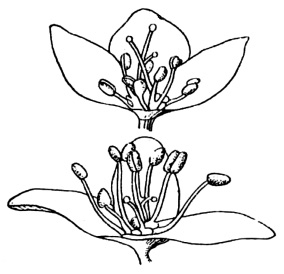

Корень стержневой, проникает в почву на глубину 1 м, основная масса корневых ответвлений залегает на глубине до 40 см и разрастается в стороны не больше чем на 20—30 см. Цветки гречихи обыкновенной расположены на длинных пазушных цветоносах, обоеполые. Тычинок 8, из них 5 образуют наружный круг и 3 — внутренний. В центре цветка находится пестик с тремя столбиками и тремя рыльцами. На дне цветка вокруг завязи располагаются в два круга 8 нектарников. Цветки гречихи диморфные, гетеростильные: т. е. в одних столбик длиннее тычинок (длинностолбчатые), в других, наоборот, тычинки длиннее столбика (короткостолбчатые) (рис. 52). На каждом растении имеются цветки только одного типа. В строении цветков иногда бывают отклонения, когда тычинки и столбики имеют одинаковую длину. Такое строение цветка называется гомостилией. Опыты Маршалла в США, а также Ф. Е. Замяткина и Н. В. Фесенко в СССР показали, что формы с гомостильными цветками могут быть наследственно закреплены.

Плоды гречихи (часто называемые зерном) имеют обычно трехгранную форму. Плодовые оболочки плотно облегают семя, но не срастаются с ним, что позволяет легко проводить обрушивание. У одних сортов ребра плода разрастаются и образуют крылья (крылатые плоды), у других они очень слабо развиты (бескрылые плоды). Крылатые плоды имеют более высокий процент пленок, чем бескрылые.

Биологические особенности. Цветение у гречихи начинается на 15—40-й день после появления всходов, а продолжается около месяца и обычно не заканчивается к уборке. Цветок раскрывается, как правило, утром — от 6 до 10 ч, бывает раскрытым только один день и если не оплодотворится, то высыхает и опадает. Скороспелые сорта зацветают в начале ветвления, а позднеспелые — после начала образования ветвей.

Перенос пыльцы с одного растения на другое и опыление в естественных условиях происходят у гречихи при помощи насекомых (преимущественно пчел) и в значительно меньшей степени — ветром. Семена завязываются, как правило, только при перекрестном опылении растений, имеющих цветки с разными типами столбчатости.

Опыление цветков одной формы столбчатости пыльцой другой формы называется легитимным. В эксперименте можно осуществить и иллегитимное (незаконное) опыление, т. е. скрестить короткостолбчатое растение с короткостолбчатым или длинностолбчатое с длинностолбчатым, однако при таких комбинациях семена завязываются плохо. Еще меньше семян образуется при изоляции отдельных растений, т. е. при самоопылении (рис. 53).

На одном растении гречихи раскрывается в среднем 500 цветков, однако встречаются растения с 2—3 тыс. цветков. Между тем урожай часто создается за счет 4—6% цветков, а остальные опадают. Это основная причина низких и неустойчивых урожаев гречихи.

Причины сильного опадения цветков и плодов гречихи давно занимают внимание исследователей, были высказаны различные точки зрения, объясняющие это явление.

Рис. 53. Схема различных типов опыления гречихи: сплошной линией показано самоопыление; пунктирной — иллегитимное опыление; точками — легитимное опыление.

Многие ученые решающую роль в пониженной продуктивности культуры гречихи отводят несовместимости при опылении, связанной с диморфным строением цветка. Эти выводы основаны на результатах опытов, показывающих значительное уменьшение озерненности растений гречихи при самоопылении и иллегитимном опылении по сравнению с легитимным.

Рассматривая однозначные результаты этих многочисленных опытов, следует, однако, иметь в виду, что в полевых условиях на рыльцах пестиков и грудной части пчелы содержится, как правило, смесь пыльцы от длинностолбчатых и короткостолбчатых цветков гречихи; значительное отмирание завязей и плодов наблюдается и тогда, когда все цветки на растении опыляются легитимно; оно отмечается и у обычно самоопыляющейся гречихи татарской, и, наконец, отмирание генеративных органов у гречихи происходит во все фазы развития, начиная с зачаточного бутона и кончая щуплым зерном, т. е. как до оплодотворения, так и после него.

Таким образом, качество опыления, оказывая влияние на урожайность, не может быть главной причиной низкой продуктивности гречихи. Такое же заключение можно сделать относительно остальных внешних факторов, выдвигаемых другими исследователями в качестве ведущих причин пониженной продуктивности гречихи: метеорологических и почвенных условий, уровня агротехники и т. д.

Сильное опадение женских генеративных органов у гречихи обусловлено прежде всего внутренними (наследственно обусловленными) потенциальными возможностями самого растения. Отмирание большей части завязей гречихи происходит в результате неподготовленности гинецеев к оплодотворению, недостаточного снабжения их питательными веществами, а основная причина недостатка пластических материалов заключается в одновременном сильном росте вегетативных органов и образовании большего количества репродуктивных органов. За время цветения, которое у гречихи составляет 2/3 вегетационного периода, на растении образуется от 500 до 3000 цветков, а надземная масса увеличивается в три и больше раз по отношению к массе, выросшей к началу цветения. Отмечается слабая листообеспеченность цветков гречихи, что не позволяет удовлетворить относительно высокую потребность ее в пластических веществах во время опыления и плодоношения и обусловливает отмирание большей части цветков и плодов. Только выведение новых сортов с высокой озерненностью может решить проблему высоких н устойчивых урожаев гречихи.

Гречиха ее виды и особенности строения

Род гречихи Fagopyrum Moench. относится к семейству гречишные (Polygonaceae), а не Poaceae (мятликовые). Вот почему эту культуру нельзя относить ни к хлебам первой, ни второй группы. Основной вид гречихи — Fagopyrum esculentum Moench. (гречиха обыкновенная) является важнейшей крупяной культурой. Второй вид — Fagopyrum tataricum Gaertn. — однолетнее дикорастущее растение. В посевах он рассматривается как сорняк. Плод у гречихи не зерновка, а трехгранный орешек. Тычинок в цветке гречихи больше (8), а пестик — с тремя столбиками. У нее четко выражен диморфи́зм цветков (от «ди» — два), т.е на одних растениях развиваются длинностолбчатые (длинные пестики и короткие тычинки), на других — короткостолбчатые (короткие пестики и длинные тычинки) цветки. Соцветие — щитковидная кисть. Гречиха — энтомофил, опыляется, в основном, пчелами, вырабатывающими прекрасный мед. Высокий процент оплодотворения цветков дает однотипное (легитимное) опыление, а илегитимное (разнотипное) – очень низкий.

Особенности строения растений гречихи

Масса 1000 семян от 20…26 г (сорт Богатырь) до 30…45 г (Саулык). Пленчатость орешков 19…25%. При прорастании плодов семядоли в виде двух ненастоящих листьев выносятся на поверхность почвы. Дальнейшее формирование растения происходит в результате развития почечки, расположенной между семядольными листьями.

Стебель гречихи высотой от 0,4 до 1,8 м (у подвида vulgare чаще 0,7…1,2м) прочный, ребристый, образует разветвления — 10-12 ветвей, к концу вегетации он сильно грубеет и приобретает красный цвет.

Стебель делится на три части: нижнюю (подсемядольное колено), дающую стеблевые корни, среднюю — зону ветвления и верхнюю — зону плодоношения. Расположенные на главном стебле и его разветвлениях листья широкие, сердцевидно-треугольные (копьевидные) или стреловидные. Верхние листья почти сидячие, а нижние — длинночерешковые (рис. 49). Корневая система — стержневая.

Цветки гречихи правильные, пятерного типа, с пятью бледноокрашенными розовыми или красными лепестками венчика Тычинок восемь. Пестик с тремя столбиками. Соцветия в виде небольшой кисти (см. рис. 48), часто принимающей вид щитка (щитковидная кисть).

Гречиха на одном растении формирует от 500 до 1000 и более цветков, но только 15-20% из них дают нормально развитые семена. Опыляется в основном при помощи насекомых (энтомофил).

Определение основных видов, подвидов и разновидностей гречихи

Кроме обыкновенной культурной гречихи — Fagopyrum esculentum Moench., в России встречается ещё один вид — татарская гречиха — Fagopyrum tataricum Gaertn. Вид этот обычно засоряет посевы. Между ними имеются значительные различия (табл. 20).

Вид Fagopyrum esculentum Moench. подразделяется на два подвида:

гречиху обыкновенную (ssp. vulgare — вульга́ре Moench.). Она наиболее распространённая в культуре. Высота стебля 0,4-1,2 м, толщина 3-5 мм, листья мелкие, жилки листа слабо-красноватые, опушение их малозаметное;

гречиху многолистную (ssp. multifolium — мультифо́лиум Stol.). Она возделывается на Дальнем Востоке.

Таблица 20 — Отличительные признаки видов гречихи

Возделывание гречихи: виды и варианты применения

Гречиха — одна из основных крупяных культур, которая прочно удерживает свои позиции на потребительском рынке. Назвать ее стратегическим продуктом можно лишь с натяжкой, но спрос на нее имеется всегда. В то же время многие фермеры предпочитают не связываться с гречихой, поскольку она имеет репутацию довольно хлопотной и низкоурожайной культуры, которая не всегда окупает вложения. Тем не менее, при соблюдении всех правил возделывания гречиха способна давать очень высокие урожаи.

Гречиха — описание культуры

У гречихи прямой ребристый стебель красноватого цвета с коленчатой структурой. Высота взрослого растения достигает в среднем 50—120 см, но отдельные растения способны вытягиваться на высоту более 2 метров.

Форма листьев различная в пределах одного растения. Ближе к земле расположены черешковые сердцевидно-заостренные листочки, а ближе к верхушке и краям ветвей — стреловидные.

Корень имеет стержневую структуру и проникает в землю на глубину около метра, но большинство корневых ответвлений расположено в пределах 40 см от поверхности земли.

Цветки гречихи собраны в соцветия и состоят из пяти лепестков с большими столбиками пестиков. Цвет — белый или бледно-розовый, кремовый. Семена гречихи, которые принято называть зерном, обычно имеют форму двугранной пирамидки.

Гречиха дает цветки мужского и женского пола. Одно растение может иметь цветки только одного типа. Опыление между растениями осуществляется преимущественно насекомыми, но опыление ветром также имеет место.

Хотя на одном растении образуется около полутысячи цветков, урожай зерна дают лишь около 5% из них, тогда как остальные просто опадают. Считается, что именно эта особенность гречихи и является основной причиной низкой урожайности данной культуры.

Современная культурная гречиха, как считается, была выведена около 5—8 тыс. лет назад в Северной Индии, Тибете или юго-западном Китае, где и сейчас в естественных условиях растут ее дикие родственники. За следующие полтора тысячелетия гречиха распространилась по всему Китаю, а оттуда попала в Корею и на японские острова. Чуть позже эту культуру завезли в Центральную Азию, ближневосточный регион и Кавказ.

Считается, что в Европе возделывание гречихи началось после татаро-монгольского нашествия, хотя славяне узнали о ней гораздо раньше — от византийцев (из-за чего ее у нас и называют гречкой — то есть «греческой крупой»).

Однако существуют и альтернативные версии, которые совершенно не вяжутся с вышеописанной. Археологические находки показывают, что на территории современной Финляндии гречку выращивали уже в 4—5 тыс. до н.э., что сильно затрудняет обоснование Гималайского региона в качестве родины культурной гречки.

Использование гречихи в кулинарии

Прежде всего гречиха — это крупяная зерновая культура. Плоды или зерна гречихи идут в пищу человека и на корм сельскохозяйственным и домашним животным.

В России гречка поступает в продажу преимущественно в виде цельной крупы, прошедшей термическую обработку. Такая крупа отлично подходит для приготовления каши, различных запеканок, котлет, а также для супов. Мука из перемолотой гречихи — продукт более редкий и менее популярный, поскольку она дороже пшеничной и по большинству параметров уступает оной. В частности по причине отсутствия в гречневой муке клейковины, из нее невозможно делать выпечку и хлеб. Наконец, непрожаренная (зеленая) крупа считается более полезной, чем обычная прожаренная, но используется в тех же блюдах.

На постсоветском пространстве, в том числе в России гречиха является довольно популярным продуктом. Потребители предпочитают почти исключительно прожаренную гречку, из которой готовят каши, супы и другие блюда. Зеленая гречка у нас спросом почти не пользуется. В странах Запада привычную для нас жареную гречку рядовой потребитель не знает, и лишь те, кто очень обеспокоен своим здоровьем и фигурой, изредка покупает зеленую гречку как диетический продукт.

На Востоке, в частности в Японии, мука их пшеницы и гречки используется для изготовления традиционной лапши (соба) и прочих макаронных изделий. Аналогичная традиция имеется в альпийской итальянской кухне. Французы делают из гречневой муки знаменитые бретонские блинчики. Наконец в национальной кухне евреев, живущих в странах Восточной Европы, существует каша «варнишкес», которую готовят из гречневой крупы, сваренной с вермишелью.

Другие варианты применения гречихи

Гречиха является важнейшим медоносом в регионах с лёгкими супесчаными грунтами. В такой местности успешность пчеловодства и объемы производства мёда напрямую зависят от наличия/отсутствия по близости гречишных полей. В благоприятный год один гектар гречихи способен дать от 50 до 80 кг высококачественного мёда.

Сегодня в Новой Зеландии гречиху используют в качестве биологического средства для борьбы с вредителями. Богатые пыльцой и нектаром насаждения этой культуры привлекают хищных насекомых, которые безопасными биологическими методами резко снижают численность насекомых-вредителей, уничтожающих посевы других культур.

Наконец, гречиха находит широкое применение в народной и современной научной медицине. Например, обработка гречихи определенным образом позволяет получать сырьё, необходимое для производства рутина. Это вещество используется в лечении некоторых сосудистых заболеваний, диатеза, гипертонии, кори, скарлатины, атеросклероза и даже лучевой болезни. Также гречку в той или иной форме используют при лечении множества других заболеваний, в том числе варикоза, геморроя, ревматизма, артрита и склероза.

Гречка издавна использовалась в народной медицине. Так отвар из цветков и листьев гречихи применяли в борьбе с простудой, а также при сухом кашле. Гречневой кашей кормили больных и раненых, потерявших много крови. Мазью и припарками из гречневой муки лечили кожные заболевания, а свежими листьями — раны и нарывы.

Сорта гречихи

В настоящий момент на территории России районировано более 60 сортов гречихи, большинство из которых являются местными, то есть сугубо региональными. Наибольшее распространение получили:

Общие сведения о выращивании гречихи

Гречиха является достаточно теплолюбивой культурой. Семена прорастают при температуре не ниже 6 °С, а по-настоящему массово посевы всходят, когда земля прогревается до 15—20 °С. При оптимальной температуре и влажности почвы между севом и появлением всходов проходит не больше недели — в среднем 5—6 дней.

Если после появления всходов ударят заморозки и температура упадет на пару градусов ниже нуля, молодые побеги могут сильно пострадать вплоть до полной потери урожая. Как ни странно, но высокие температуры для гречки противопоказаны в той же степени. Если наступает жара свыше 30 °С, темпы опыления резко снижаются, завязи формируются значительно хуже, и, как следствие, урожай резко снижается.

Капризной гречиха является не только в отношении температуры, но и в отношении влажности. У нее достаточно высокий транспирационный коэффициент: на формирование 1 г сухой массы растения она расходует 500—600 г воды. Именно по этим причинам считается, что выращивать гречиху — дело хлопотное.

А вот требования к составу почвы у данной культуры достаточно либеральные. Гречиха неплохо растет и на подзолистой, и на серой оподзоленной почве, и на всех типах чернозема. Плохие урожаи растение дает только на очень кислой подзолистой (рН 4,5 и ниже) и тяжелой солонцеватой почве.

Подготовка почвы под гречиху

Способ обработки почвы под гречиху сильно зависит от культуры-предшественника. Если до этого на поле были озимые зерновые или бобовые, необходимо провести лущение стерни на глубину до 10 см и затем зяблевую вспашку. Если в фермерском хозяйстве под гречиху отвели поле, на котором до этого росли пропашные культуры, необходимо произвести вспашку на всю глубину.

Весной следует выполнить раннее шлейфование, а затем забороновать и провести две-три культивации. В первый раз культивация проводится на глубину до 12 см, во второй — до 8—10 см и в последний раз — на глубину заделки семян. На тяжелой почве ранней весной рекомендуется перепахать поле на глубину до 18 см, а затем провести боронование и прикатывание.

Поскольку гречиха очень активно высасывает питательные вещества из почвы, внесение удобрений очень хорошо сказывается на размерах урожая. Особенно заметным эффект будет на бедной подзолистой почве.

На плодородных суглинках высокий прирост урожайности можно получить за счет азотных удобрений. Калийные удобрения под гречку нужно выбирать те, что не содержат хлора, поскольку он подавляет гречиху. На черноземе и кислых грунтах лучше всего себя проявляют фосфорные удобрения. На дерново-подзолистых и серых оподзоленных почвах рекомендуется использовать борные, медные, молибденовые и цинковые микроудобрения.

Сев гречихи

В технологии возделывания гречихи правильно выбранный момент для сева — одно из важнейших условий получения высокого урожая. Очень важно так подгадать время, чтобы ранние всходы не погибли от весенних заморозков, а цветы и завязи — от жары. Впрочем, гадать особой нужды нет, поскольку для каждого региона давно составлены карты оптимальных сроков сева этой культуры.

Также не следует игнорировать вопросы правильного применения способов сева. Особенно хорошо себя показывают широкорядные посевы, поскольку снижают вероятность того, что растениям будет не хватать влаги или питательных веществ в почве. Впрочем, если почва хорошо удобрена и проблем с ее увлажнением нет, то для экономии площади и подавления сорняков можно применять методы сплошного построчного посева, которые также дадут хороший урожай в таких условиях.

Как ни странно, но капризность гречихи доходит до того, что даже направление строк может влиять на размеры урожая. Экспериментально доказано, что строки, идущие по оси север-юг, дают более высокие урожаи, чем ось запад-восток. Один лишь этот фактор дает прирост в условиях широкорядного посевах от 150 до 200 кг на гектар.

Уход за посевами гречихи

Первое, что, возможно, придется сделать — разрушить корку на почве, если она образовалась до того, как появились всходы.

При сплошном методе сева гречиха достаточно быстро покрывает собой поверхность грунта, поэтому необходимость прополки и обработки гербицидами отпадает. А вот на полях, где применялась широкорядная либо ленточная схема, сразу после появления всходов придется провести междурядную обработку поля, а незадолго до смыкания растений процедуру нужно повторить. Если не вести борьбу с сорняками на широкорядных и ленточных посевах, то на высокий урожай гречихи можно не рассчитывать.

Для повышения урожайности очень желательно, чтобы поле опылили пчелы. Идеально, если на один гектар гречихи будет приходиться по 3—4 пчелосемьи.

Уборка гречихи начинается после того, как 2/3 зерен побуреет. Если запоздать с жатвой, урожай осыплется.

Научная электронная библиотека

6.4. Цветение и опыление

Наиболее важной фазой роста и развития гречихи, а также ответственной за урожай зерна, является цветение. Гречиха зацветает, когда листья и корни ещё не закончили своего развития. Цветение – особенно напряжённый процесс в жизни растения, так как в этот период недостаточно развитые органы питания тратят созданные ими вещества на свой рост (Рекомендации …, 1969; К.А. Савицкий, 1970; Н.В. Фесенко, 1972; В.П. Наумкин, 1995).

За время цветения образуется большое количество цветков (рис. 46). Надземная масса увеличивается в 3 раза и более по отношению к массе, сформированной до начала цветения (Т.М. Русакова, 1974).

В условиях лесостепи Алтайского края, как и в других природных зонах возделывания гречихи, массовое цветение наступает примерно через месяц после появления всходов. В этом отношении данные в литературе однозначные. Однако по поводу продолжительности этой фазы суждения многих авторов противоречивы. Так, Н.М. Городний (1980) приходит к выводу о том, что при низкой температуре, высокой влажности воздуха и почвенных различиях цветение гречихи продолжается до конца её вегетации. Обычно плоды появляются примерно через месяц после начала цветения. Цветение отдельного растения гречихи продолжается, в зависимости от внешних условий и сорта, 25–35 дней.

Рис. 46. Верхушечные соцветия гречихи

Наблюдения Г.В. Копелькиевского (1960, 1976) показали, что период цветения у гречихи, в зависимости от агроэкологических особенностей, сортовых признаков и сроков посева продолжается 25–40 дней. Иные данные приводятся в Рекомендациях…(1993), где говорится о том, что гречиха цветёт 45–50 дней, вплоть до уборочной спелости. Такого же мнения придерживается Т.М. Русакова (1974), которая считает, что продолжительность цветения составляет примерно 2/3 вегетационного периода кульруры.

Обобщая результаты многих исследований, Е.С. Алексеева (1981) делает вывод о том, что в разреженных посевах цветение гречихи продолжается до 65 дней, на сплошных – до 40. Причём на малоплодородных почвах срок цветения сокращается до 28 дней. Хотя гречиха цветёт долго, завязываемость плодов у неё низкая, всего 10–15 % от количества распустившихся цветков.

По мнению И.Н. Елагина (1986) и Л.Г. Кушнир (1986), продолжительность периода цветения гречихи обусловлена сортовыми особенностями и условиями выращивания. Известен факт, что общая озернённость гречихи (в процентах от числа распустившихся цветков) в полевых условиях разных природных зон невелика и составляет всего 10–20 % (Н.М. Городний, 1980).

В Рекомендациях … (1998) говорится о том, что в среднем цветение растений гречихи продолжается при рядовом посеве 35 дней (варьируя по годам от 21 до 55) и при широкорядном – 37 дней (изменяясь от 22 до 60 дней).

Согласно нашим данным, цветёт гречиха в лесостепи Алтая практически до уборочной спелости – около 50 дней, начиная с распускания первых цветков (табл. 49). Интенсивность цветения постепенно снижается и продолжается до созревания семян.

Известно, что у цветковых растений развита система переноса мужских гаметофитов к женским, выражающаяся в переносе пыльцы на рыльце пестика (Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова, А.А. Мулдашев, 2001). В строении цветка чётко отмечены две линии специализации: энтомофильная (опыление при помощи насекомых) и анемофильная (опыление ветром). Энтомофильные растения обладают как узкой специализацией по отношению к определённым видам насекомых-опылителей, так и широкой специализацией, когда цветок открыт для посещения многим видам насекомых, имеющим доступ к пыльце. В этом случае цветки имеют мелкий размер и объединены в соцветия, к которым насекомые имеют свободный доступ. Кроме того, цветковые растения обладают различными приспособлениями к перекрёстному опылению и ограничению самоопыления: двудомность, самонесовместимость, разновременность созревания тычинок и пестиков и др.

Динамика цветения гречихи в зависимости от срока посева и удобрений

(средняя за 2009–2011 гг.)

Продолжительность от всходов, дн.

Примечание. 1-й срок посева 25–30.05; 2-й 5–10.06; 3-й 15–20.06.

Цветки у гречихи имеют особенное строение, позволяющее на основе улучшения опыления повышать количество завязавшихся плодов (рис. 47).

Рис. 47. Разностолбчатость цветков у гречихи (по И.Н. Елагину, 1986):

вверху – длинностолбчатый цветок, внизу – короткостолбчатый

Число цветков на одном растении – первостепенный показатель, от него зависит величина урожая. Количество цветков может быть разным: 54–130 шт. (Н.М. Городний, 1980); 2000 шт. (И.Н. Елагин, 1984); 1500–2000, иногда 5000 шт. (Е.С. Алексеева, 1981).

Наблюдения Н.М. Городнего (1980) показали, что растения гречихи широкорядного посева, выращенные в условиях достаточного количества влаги и удобрений, образуют более 1000 цветков. В то же время на сплошных посевах их количество на растении уменьшается в 2–3 раза.

Цветение гречихи начинается с нижних соцветий главного стебля и постепенно распространяется вверх по нему. Каждый цветок цветёт только один день, иногда в пасмурную погоду он раскрывается повторно, но его пыльники уже не имеют пыльцы. На рыльце каждого раскрытого цветка может попадать пыльца со всех цветков. В сухую погоду из своего цветка она попадает на рыльце одновременно, а иногда и раньше, чем из других цветков. Во влажную погоду на рыльце сначала попадает пыльца других цветков и несколько позже – своих. Ежедневно расцветают всё новые цветки, поэтому создаётся видимость, что растение цветёт длительное время (Е.С. Алексеева, 1981).

Об однодневности цветков гречихи пишет в своих работах Н.М. Городний (1980), Н.В. Барнаков (2006) и др. Наши наблюдения подтверждают выводы данных исследователей.

Е.С. Алексеева (1981) считает, что раскрытие цветков начинается с 7–8 часов утра и продолжается до 10 часов. В пасмурную погоду этот процесс наступает, а также прекращается позже, в дождливую погоду длится до 11–12 часов. Закрываются цветки в 13–15 часов, уже через час трудно различить их диморфизм. Таким образом, пыльцевые мешки растрескиваются в первые два часа цветения. В этот период и происходит опыление цветков.

Гречихе свойственна широкая динамичность раскрываемости цветков. Например, Н.М. Городний (1980) приходит к выводу о том, что на одном растении гречихи ежедневно может открываться 20–30 цветков. В Рекомендациях …(1993) говорится о раскрываемости, в зависимости от условий возделывания, от 16 до 54 цветков. Количество раскрывающихся на растении цветков постепенно увеличивается, достигая наибольшей величины в середине цветения, а затем также плавно уменьшается.

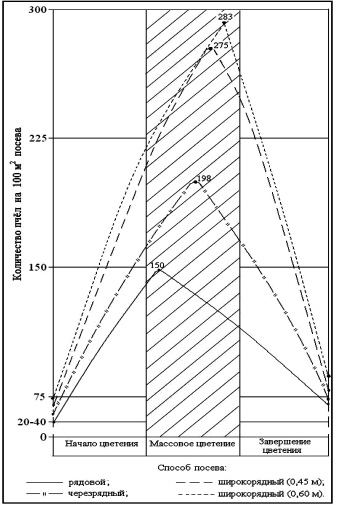

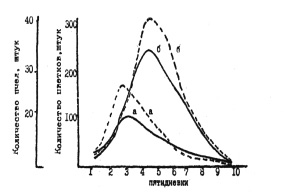

По сведениям, имеющимся в Рекомендациях … (1998), на отдельных растениях раскрывалось от 88 до 1224 цветков при рядовом посеве и до 158–3455 – на широкорядном. В среднем за 4 года, при обычном рядовом способе посева, наибольшее количество цветков открывалось в 3–5 – й пятидневках с максимумом (101 цветок) в третьей пятидневке. При широкорядном – в тот же период, но с пиком (213 цветков) в четвертой пятидневке.

На чернозёмах выщелоченных в условиях лесостепи Алтая нами получены подобные данные. Подсчёты показали, что максимум раскрывшихся цветков характерен для фазы полного цветения (314–660), среднее их количество раскрывалось в начале этой фазы (89–249) и резкая убыль (11–21) отмечалась в конце (рис. 48, табл. 50).

Единичные цветки гречихи имеются на растении в более поздние фазы роста и развития, вплоть до конца вегетационного периода. Следует отметить явное преимущество широкорядного посева гречихи в сравнении с рядовым и черезрядным. В первом случае оно составляет 45 %, во втором – более 60 %.

Наши наблюдения говорят о том, что в зависимости от изучаемых вариантов число соцветий на растении гречихи в среднем бывает 10–15, иногда больше; количество цветков в каждом соцветии – 40–60 шт., с существенными отклонениями в ту или иную сторону. Следовательно, в условиях лесостепи Алтая, как уже отмечалось, среднее количество цветков может составлять от 400 до 900 шт. на

одно растение.

Рис. 48. Раскрытие цветков гречихи

Интенсивность цветения гречихи, шт./раст. (средняя за 2010–2011 гг.)

Количество цветков за период

Широкорядный (0,60 м)

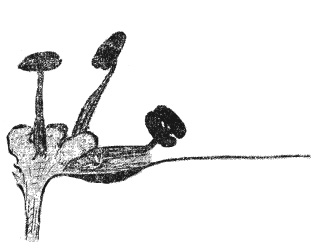

Важным фактором формирования урожайности зерна является выделение нектара цветками гречихи, что улучшает привлечение опылителей (С.И. Рак, 1967; А.А. Фёдоров, 1970; М.Ф. Шеметков, 1986; Рекомендации …, 1998). Цветки имеют открытые нектарники, легко доступные для большинства насекомых, которые в основном проводят опылительную работу. В этом случае особую роль играют метеорологические условия, способствующие выделению нектара (рис. 49).

Известно, что нектарная продуктивность гречихи находится в тесной зависимости как от метеорологических условий, складывающихся во время цветения растений, так и от агротехнических приёмов (Р.Б. Козин, 1986). Наблюдения Н.М. Городнего (1980) говорят о том, что фаза цветения является критическим периодом в жизни гречихи. «Захват» растений наступает при сухих ветрах, когда температура воздуха в тени в полдень достигает 30 °С, на поверхности почвы – до 50 °C и на глубине 20 см – около 25 °С. Такие погодные условия не способствуют выделению нектара, поэтому необходимы своевременные меры по искусственному доопылению гречихи.

Рис. 49. Нектарники гречихи (по Е.С. Алексеевой, 1981)

Н.М. Городний (1980) считает, что при относительной влажности воздуха 30–40 % и при суховеях растения гречихи, особенно на неудобренной почве, увядают, а цветки гибнут. Чрезмерное увеличение влажности почвы без применения удобрений также отрицательно влияет на развитие гречихи: уменьшается количество цветков на одном растении и сахаристость нектара, снижается количество зёрен. На удобренной почве гречиха в период цветения экономнее расходует влагу, и с меньшим количеством воды формирует более высокие урожаи зерна, что имеет достаточно важное значение в засушливые вегетационные периоды.

Наиболее высокие урожаи гречихи получают в годы, когда цветение её проходит при относительно низкой температуре (18,4–19,3 °C), большой облачности (60–63 %) и значительном количестве осадков (34,2–39,0 мм). При высокой среднесуточной температуре воздуха (20,0–21,0 °C) в первые две декады цветения, малой облачности (42 %) и небольшом количестве осадков (8,2–14,0 мм) урожай снижается до 0,2 т/га (Н.М. Городний, 1980).

В условиях достаточной влагообеспеченности почвы вредное воздействие суховеев уменьшается, так как увядание листьев наблюдается лишь в том случае, когда корни доставляют воду листьям в меньшем количестве, чем требуется растению на транспирацию (Н.М. Городний, 1980).

В условиях лесостепи Алтая наиболее благоприятным для цветения гречихи был 2011 г., когда относительная влажность воздуха находилась в пределах 70 %, а среднесуточная температура воздуха не превышала 20 °C, количество атмосферных осадков составило около 100 мм. Такое сочетание погодных условий способствовало интенсивному цветению гречихи. В этот год получен высокий урожай зерна – от 1,6 до 2,1 т/га, в зависимости от изучаемых вариантов.

По мнению Г.В. Копелькиевского (1963), в условиях Рязанской области гречиха меньше страдает от недостатка влаги в почве, чем от дефицита удобрений. Отсутствие азота особенно отрицательно воздействует на ростовые процессы гречихи на фоне почвенной засухи.

При образовании на растениях большого количества цветков, продолжительном цветении и одновременном формировании завязей и плодов гречиха требует повышенного количества питательных веществ. При недостатке их значительная часть цветков и завязей отмирает, что снижает урожай зерна (Г.М. Соловьёв, 1947; К.А. Савицкий, 1970; Рекомендации …, 1972; Т.М. Русакова, 1974; И.Н. Елагин, 1984). Такое мнение согласуется с нашими данными, когда урожайность гречихи при внесении минеральных удобрений превысила контроль на 20–40 %.

Следовательно, успешное прохождение фазы массового цветения гречихи на Алтае зависит от зональных элементов агротехники, среди которых наиболее динамичные и регулируемые земледельцем – способ посева и система удобрений.

Опыление. Гречиха – перекрёстноопыляющееся растение. В результате перекрёстного опыления образуются семена, при посеве которых развивается более жизнеспособное и продуктивное потомство. Поэтому при решении задачи повышения урожаев гречихи в лесостепи Алтая опылению необходимо уделять особое внимание. Опыление цветков гречихи является необходимым элементом агротехнического комплекса для получения высоких и устойчивых урожаев зерна.

Оплодотворение, прорастание пыльцы и образование завязей определяется уровнем агротехники и наиболее благоприятным сочетанием в этот период метеорологических условий. Существенную роль в плодоношении, развитии завязей и семян играет другая биологическая особенность гречихи, которая состоит в том, что одновременно происходит цветение, оплодотворение, образование завязей и семян (Ресурсосберегающая…, 2009).

Цветки гречихи приспособлены для разных способов опыления: при помощи ветра, механического сотрясения, насекомых. В целом гречиха считается энтомофильным растением, так как имеет открытые нектарники, доступные для многих видов насекомых. В опылении участвуют более 40 разных видов, однако основными опылителями являются медоносные пчёлы, опыляющие до 95 % общего числа цветков (Г.В. Копелькиевский, 1963, 1976; Н.В. Фесенко, 1971; Е.С. Алексеева, 1981; И.Н. Елагин, 1986; Л.Г. Кушнир, 1986).

Медоносная пчела собирает нектар со многих разновидовых цветущих растений, но, как правило, каждый отдельный вылет насекомого ограничивается только одним видом. В Алтайском крае приоритетными промышленными медоносами считаются эспарцет как рано зацветающее растение, а также гречиха, дающая основной сбор мёда. Эти культуры составляют основу конвейера по сбору пчеловодческой продукции в течение всего лета. Другие цветковые растения, например фацелия, дополняют ассортимент данных нектароносов.

За период цветения гречихи пчёлы собирают большое количество мёда и пыльцы в запас, посещают огромное число цветков и выполняют при этом основную опылительную работу. Известно, что стоимость дополнительного урожая, получаемого за счёт опыления гречихи, выше стоимости производимой пчёлами прямой продукции – мёда, воска, роёв и других сопутствующих продуктов.

Большая часть диких насекомых является слабыми опылителями. Они собирают нектар и пыльцу для разового использования, поедают её немедленно и посещают цветки нерегулярно. Многие насекомые имеют гладкую поверхность тела и цветочная пыльца к ним прилипает плохо (Г.П. Горностаев, 1970; Ю.В. Барыкин, 1995).

Особого мнения о доминирующей роли в опылении гречихи пчёлами придерживается Н.В. Барнаков (2006). Он относит эту культуру к растениям с ярко выраженной энтомофильностью и очень плохой опыляемостью ветром.

Посещаемость посевов гречихи пчёлами зависит от обилия цветков на единице площади, их нектарной и пыльцевой продуктивности, метеорологических условий, особенностей агротехники (А.А. Фёдоров, 1970; Рекомендации…, 1993).

Наибольший лёт медоносных пчёл на посевах гречихи отмечается в первую половину цветения, когда выделяется много нектара с повышенной сахаристостью. Прибавка урожая зерна от пчелоопыления составляет 0,40–0,45 т/га (Е.С. Алексеева, 1981). Без участия пчёл опыляемость цветков гречихи снижается в 3–5 раз (Н.В. Барнаков, 2006).

Подсчёт пчёл, работающих на посевах гречихи, является оперативным контролем за их опылительной деятельностью (Рекомендации…, 1993).

Для уточнения литературных сведений о посещаемости опылителями цветков гречихи в лесостепи Алтая нами проведены специальные учёты. Их осуществляли в дневное время, когда лётная деятельность пчёл наиболее активна. В утренние часы и вечером посещаемость посевов гречихи пчёлами значительно ниже. Кроме того, днём создаётся «парящий» эффект, вызывающий повышенное выделение нектара, удовлетворяющее собирательную потребность пчёл.

Наблюдения за опылительной деятельностью медоносных пчёл в опыте со способами посева при норме высева 3,5 млн. всх. зёрен на 1 га показали, что в 2011 г. на рядовом посеве пчёлы лучше посещали гречиху в первую половину массового цветения, когда раскрывалось больше цветков. Во вторую половину цветения более высокая насыщенность пчёлами отмечена на широкорядных посевах, что согласуется с данными Рекомендаций … (1998). В этот период цветки гречихи в течение дня посетили 283 особи насекомых на 100 м2 посева (рис. 50).

В 2011 г. в опытах получена лучшая урожайность, чем в другие годы – от 1,3 до 1,7 т/га, в зависимости от способа посева. Очевидно, такого количества медоносных пчёл достаточно для успешного опыления посевов гречихи в лесостепи Алтая. Судя по урожайности, это обеспечивает хорошее формирование плодов.

На основании обобщения литературных источников Е.Г. Пономарёва (1986) считает, что в условиях хорошей агротехники можно получать достаточно высокие урожаи зерна гречихи – 1,95–2,47 т/га при среднем количестве 140 пчёл на 100 м2 посева. В Технологических … (1994) указывается цифра 150–200 пчёл, Г.В. Копелькиевский (1963) в своей работе приводит показатели 127–137 пчёл из расчёта на 100 м2 посева за день.

Считается, что если в результате наблюдений обнаружено на 100 м2 опыляемого поля менее 150 пчёл, то необходимо принять меры для повышения эффективности пчелоопыления путём увеличения количества пчелиных семей. В этом случае имеется гарантия получения высокого урожая зерна гречихи, что подтверждается нашими исследованиями.

Н.В. Фесенко (1986) установлено, что дальность прямого передвижения пчелы в течение одного вылета составляет 3–16 м. В преобладающем числе случаев (88,6 %) пчёлы передвигаются не далее, чем на 10 м. Дальность отдельного перелёта с соцветия на соцветие составляет не более полуметра. Перелёты на расстояния 1–2 м отмечаются очень редко.

Исследованиями Б.М. Меркулова (1999), проведёнными в условиях Центрально-Чернозёмного региона доказано, что благодаря опылению происходит улучшение качества зерна гречихи. Согласно его данным, в период цветения на посевах этой культуры, при близком расположении пасеки (до 100 м), на каждом 1 м2 было в 10 раз больше пчёл, по сравнению с удалёнными посевами (на 750 м). В результате зёрна гречихи, сформированные на растениях вблизи пасеки (в расчёте на 1000 зёрен), имели массу в среднем на 26 % больше, чем зёрна с удалённых

растений.

По сведениям этого же автора, организация пчелоопыления должна идти на основе установленной оптимальной плотности семей для каждой энтомофильной культуры. Увеличение в 1,5 раза числа пчелиных семей, относительно существующих норм на опыление гречихи, может дать высокую прибавку урожая – более 50 %.

Наши наблюдения говорят о том, что передвижение пчёл по соцветиям зависит от интенсивности цветения гречихи. На широкорядных посевах, где цветков значительно больше, насекомые собирают нектар на близлежащих цветках одного растения, иногда работают на цветках соседнего растения, и далее 1 метра не перелетают. На загущенных посевах охват растений пчёлами шире, насекомые работают на нескольких соседних растениях, разлетаясь в радиусе от 1 до 3-х метров.

Рис. 50. Посещаемость посевов гречихи медоносными пчёлами

Между цветением гречихи и опылением посевов медоносными пчёлами существует глубокая взаимосвязь, имеющая важное практическое значение в формировании урожая зерна (Г.П. Горностаев, 1970; А.Ф. Якименко, 1982; Ю.В. Барыкин, 1995; Рекомендации…, 1993).

Как считают Копелькиевский (1963), И.Н. Елагин (1986) и В.П. Наумкин (1995), необходимость пчелоопыления гречихи обусловливается особенностями развития её репродуктивных органов. В хороших условиях произрастания и при наличии пчелоопыления все раскрывающиеся цветки опыляются смесью пыльцы, причём на каждый из них приносится достаточное количество легитимной пыльцы, которая в большинстве случаев способна прорастать и совершать оплодотворение.

По мнению В.П. Наумкина (1995), И.Н. Елагина (1986) и А.С. Нуждина (1998), образование на каждом растении гречихи большого числа цветков и продолжительный период цветения удачно согласуются с опылением пчёлами. При этом достигается наиболее полное опыление цветков (до 10–30 %), что обеспечивает урожай зерна гречихи 1,0–3,0 т с 1 га. Таким образом, за каждым процентом неопыленных цветков скрывается 0,1–0,3 т зерна. При опылении гречихи пчёлами повышается урожай на 0,5–0,6 т с 1 га, нередко составляя половину среднего урожая зерна этой культуры.

Наблюдения И.Н. Елагина (1986) показали, что только пчёлы могут более совершенно переносить на другие цветки пыльцу с нижних соцветий главного стебля и с цветков, которые в пределах соцветия раскрываются первыми. Эти цветки пчёлы охотно посещают, поскольку они содержат больше нектара. При опылении цветков гречихи пыльцой с цветков нижних соцветий главного стебля озернённость растений составляла 21,7 %; пыльцой с цветков верхних соцветий – 9,4; пыльцой с цветков, которые в пределах соцветия раскрылись первыми – 19,3; последующими – 8,7 %. Опыление первых, наиболее развитых цветков, давало крупные и высококачественные семена гречихи.

По мнению Р.Б. Козина (1986), эффективность опыления пчёлами проявляется не только в росте урожайности гречихи, но также и в улучшении качества зерна. Повышение величин урожая и его качественных показателей в результате опыления медоносными пчёлами данный исследователь объясняет явлением гетерозиса.

И.Н. Елагин (1986) считает, что наиболее полноценную для оплодотворения пыльцу с внутреннего круга тычинок цветка гречихи могут переносить только культурные пчёлы. При опылении пыльцой тычинок внутреннего круга озернённость растений составляла 23,4 %, при опылении тычинок цветка с внешнего круга – 16,7 %. На процесс оплодотворения цветков гречихи существенно влияло обильное опыление (обильность пыльцы). Для оплодотворения важно не только наличие на рыльцах пыльцы от более благоприятного (продуктивного) легитимного типа опыления (качественный фактор), но и число пыльцевых зёрен от этого типа опыления (количественный фактор), т.е. обильность опыления, которое наилучшим образом может осуществляться пчёлами. При большом количестве жизнеспособной пыльцы на рыльцах пестика пыльцевые трубки лучше прорастают в тканях столбика и активнее проходят ферментативные процессы. Это обеспечивает повышение интенсивности обмена веществ, в результате чего улучшается оплодотворение цветков, формирование завязей и семян.

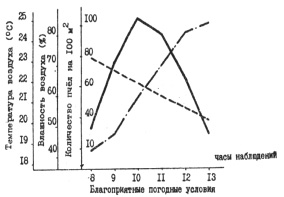

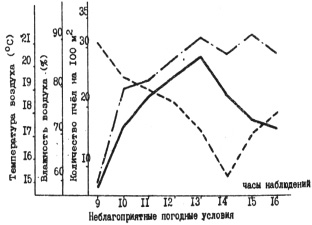

На основании 4-летних исследований в условиях Орловской области установлено, что наиболее благоприятными для пчелоопыления являются следующие условия: температура воздуха 18–23 °С, относительная влажность 59–71 % и осадки – до 1 мм. Пчёлы слабо посещают гречиху при средней температуре воздуха ниже 15 °С и выше 23 °С, относительной влажности ниже 50 % и выше 80 % и осадках больше 1 мм. Если в первой половине дня наблюдается туман, холодный ветер, низкая температура и высокая относительная влажность воздуха, пчёлы посещают цветки гречихи преимущественно с 13 до 16 час. В такие дни лёт пчёл на гречихе незначительный (рис. 51). Средняя масса обножки гречихи, собранная пчёлами в хорошие годы составляет 10,1 мг, в неблагоприятные – только 7,0 мг (Рекомендации…, 1993). При неблагоприятных метеорологических условиях посещаемость посевов гречихи медоносными пчёлами снижается, уменьшается сбор пыльцы в 2–3 раза, ухудшается качество опыления цветков.

Для условий Западной Сибири С.У. Броваренко (1970) установил, что интенсивный лёт пчёл на гречихе отмечается с 8–9 часов утра до 12–13 часов дня. В полдень посещение посевов насекомыми прекращается. По мнению данного исследователя, интенсивность лёта пчёл на поля гречихи зависит от способа и срока посева, сортовых особенностей, удобрений и метеорологических условий, которые либо усиливают, либо снижают нектаропродуктивность растений.

С.У. Броваренко (1970) приводит данные о том, что в Кемеровской области лучшие по мёдопродуктивности сорта гречихи при посеве в конце мая позволяют собрать с одного гектара 81,3–102,9 кг мёда. Более поздние сроки сева снижают выход мёда почти в два раза.

Особое влияние на нектаропродуктивность гречихи в Кемеровской области оказывают удобрения. Лучше всего выделяют нектар цветки растений, под которые вносили фосфорно-калийные (P50K40) или полные минеральные удобрения (N30P50K40), меньше – азотные (N60) и калийные (K80). С.У. Броваренко (1970) отмечает, что внесение P50K40, N30P50K40 и N30P50 увеличивает выделение растениями нектара на 70–109 кг.

Перекрёстное опыление гречихи сорта Баллада разных способов сева в условиях Орловской области способствовало формированию более жизнеспособных семян, так как между цветением и пчелоопылением существует биологическая взаимосвязь. В среднем за 4 года с ростом и развитием растений количество цветков плавно нарастало к массовому цветению, затем постепенно уменьшалось (рис. 52).

В Орловской области установлено, что в среднем за 3 года пчёлы лучше посещали гречиху в первую половину массового цветения, когда раскрывалось больше цветков. Во вторую половину данного периода хорошие условия создавались на разреженных посевах, что обеспечивало большую насыщенность посевов насекомыми (Рекомендации…, 1993). Посещаемость гречихи пчёлами зависела от обилия цветков на поле и других факторов. Содержание сахара в нектаре, из расчёта на 100 цветков при рядовом посеве, составляло 7,84, а при широкорядном – 12,27 мг. Такая нектарность соответствовала сбору 105,4 кг/га мёда при рядовом посеве и 178,2 кг/га – при широкорядном, то есть преимущество разреженного стеблестоя гречихи значительное – 73,0 кг/га.

Рис. 52. Динамика цветения и посещения пчёлами гречихи (по Рекомендациям…, 1993):

а – рядовой способ посева; б – широкорядный

Поступление минеральных веществ в растения зависит от особенностей почвенных условий (табл. 51).

Содержание элементов минерального питания в органах гречихи в период массового цветения (по Т.М. Русаковой, 1974)