Что такое динамическая защита

Системы активной защиты бронетехники

В свою очередь инертная броня подразделяется на гомогенную и композитную. Гомогенная броня изначально применяется в виде клепаных, литых или сварных корпусов и башен боевых машин, изготовленных из стали. Обладая всеми качествами защитного и одновременно конструкционного материала, она имеет единственный недостаток – большой вес, лишающий бронетехнику мобильности. Поэтому в настоящее время гомогенной броне отводится роль несущей основы с минимальным весом и защитными свойствами, на которую навешивается композитная или реактивная броня.

Композитная броня за счет применения наиболее оптимальных материалов и наличия воздушных промежутков между отражающими экранами имеет наилучшее сочетание защитных свойств и веса. Однако у неё есть неустранимый недостаток – одноразовость использования – после первого же попадания в модуль поражающего элемента болтовой набор отражающих экранов разрушается и утрачивает свои защитные свойства. Следствием этого является полная уязвимость бронетехники при втором попадании в разрушенный модуль, необходимость иметь в каждом передовом подразделении запасы модулей для замены выбывших из строя, а также большие материальные и трудовые затраты на производство запасных модулей, в случае военного конфликта высокой интенсивности превосходящие затраты на производство собственно бронетехники.

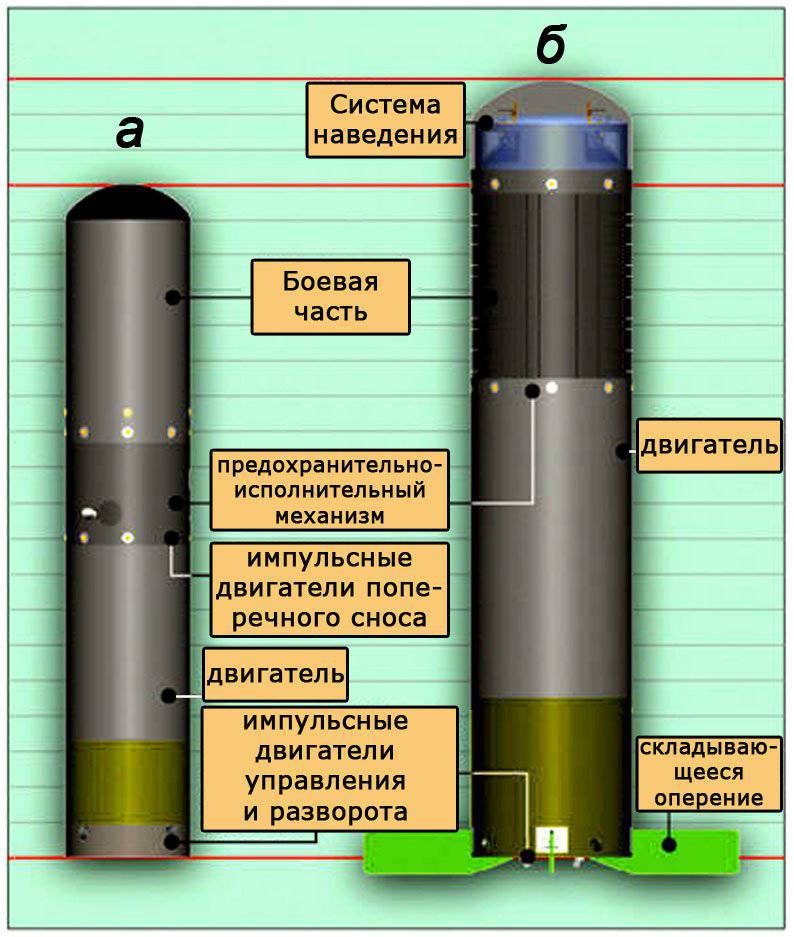

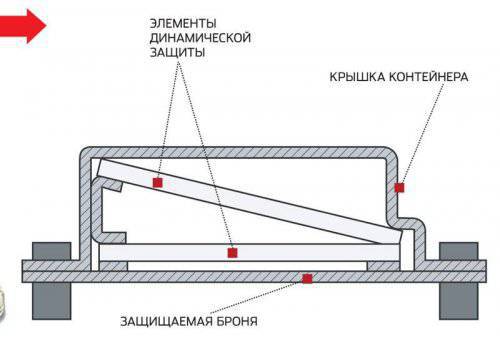

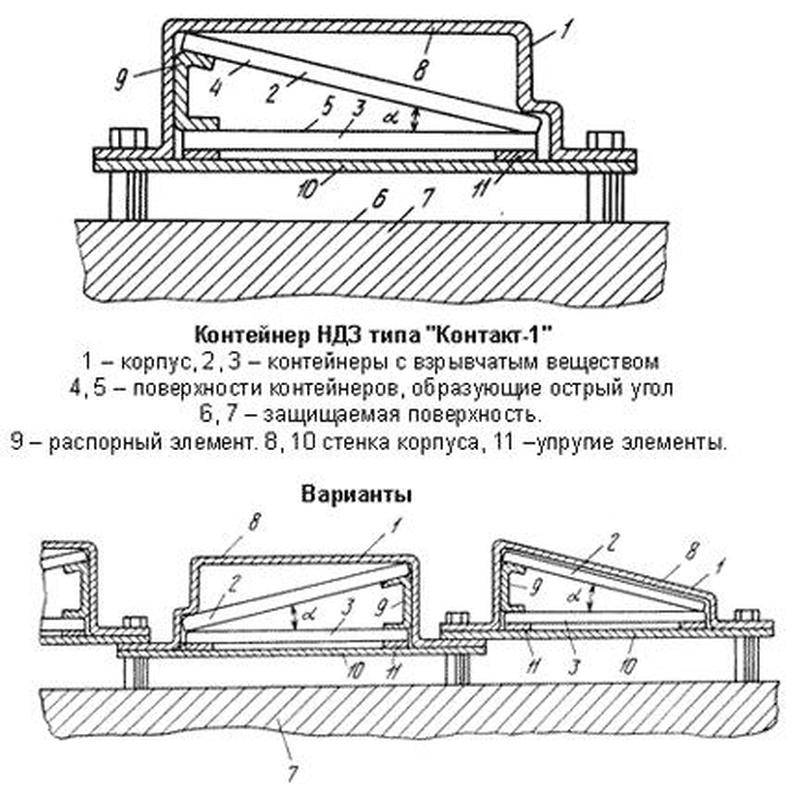

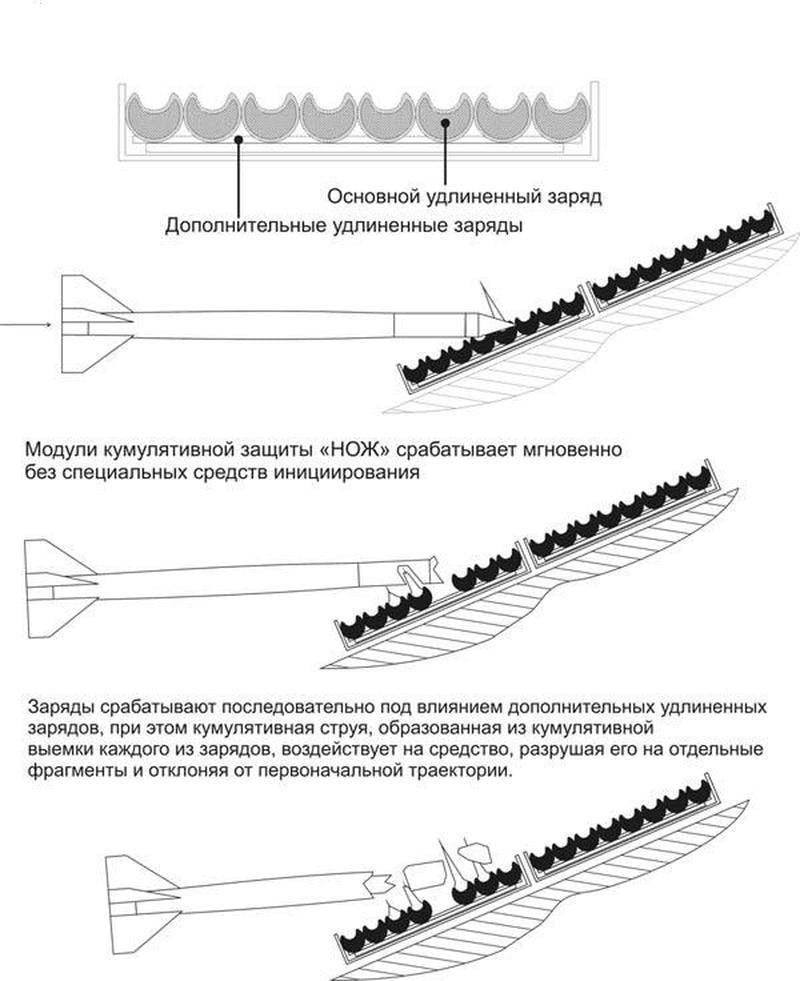

Реактивная броня также состоит из отдельных модулей – элементов динамической защиты (ЭДЗ), навешиваемых на основную гомогенную броню. Однако размер этих элементов в несколько раз меньше размера модулей композитной брони, при этом каждый элемент прост по конструкции и состоит из относительно дешевых компонентов – взрывчатого вещества и метаемых металлических пластин (типа российских «Контакта» и «Реликта») или металлической облицовки кумулятивных зарядов (типа украинских «Ножа» и «Дуплета»).

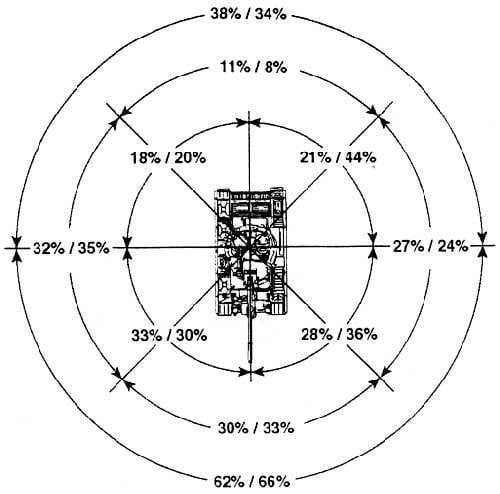

Указанные недостатки инертной и реактивной брони усугубляются изменившимися условиями боевого применения бронетехники в современных вооруженных конфликтах. Урбанизация равнинных территорий в виде застройки зданиями и сооружениями, расширяющаяся практика ведения боевых действий в лесистой и горной местности, насыщение пехотных частей реактивными гранатометами (типа российского РПГ-32), принятие на вооружение специальных боеприпасов, используемых авиацией и РСЗО (типа самонаводящихся элементов с ударным ядром) и переносных ракетных комплексов, атакующих бронетехнику из верхней полусферы (типа американского ПТРК Tow 2B), расширили до всеракурсного набор направлений атаки на бронетехнику.

В состав комплексов и систем активной защиты (соответственно КАЗ и САЗ) входят датчики целей, защитные боеприпасы и электронная аппаратура автоматического управления. Основным отличием служит тип защитных боеприпасов. Ниже приведены описания характерных представителей комплексов/систем активной защиты.

После проведения испытаний КАЗ «Дождь» был передан в харьковское ХКБМ с целью использования в перспективном советском танке «Боксер/Молот». В 1990-е годы на основе этого комплекса был разработан украинский КАЗ «Заслон», имеющий усовершенствованные выдвижные заряды и электронную аппаратуру, отличающую крупноразмерные атакующие цели от пуль, осколков и малокалиберных снарядов, не представляющих опасности для бронетехники.

Существует российская модификация КАЗ «Арена-Э», отличающаяся распределенными по поверхности башни несколькими коробами направляющих, каждый из которых заряжен тремя защитными боеприпасами, при этом вместо единого радиолокатора использованы набор фазированных антенных решеток, также распределенных по поверхности башни. Несмотря на меньшую уязвимость от пуль, осколков и снарядов, КАЗ «Арена-Э» не принят на вооружение по причине замедленной реакции и невозможности отражения атак из верхней полусферы.

Одной из первых зарубежных моделей, именуемых системой активной защиты (САЗ), является израильская Iron First разработки компании IMI. Система состоит из многоствольной мортиры, установленной на лафете в возможностью вращения в горизонтальной и вертикальной плоскостях, осколочных гранат, радиолокатора и электронного блока управления огнем.

Iron First обеспечивает всеракурсную защиту бронетехники от дозвуковых противотанковых ракет и реактивных гранат на рубеже перехвата 10 метров. Время реакции системы не заявляется. При этом количество перехватываемых целей ограничено числом стволов мортиры.

Первое боевое применение САЗ Trophy датируется мартом 2011 года на границе Израиля с сектором Газа, где система успешно перехватила реактивную гранату, выпущенную из ручного противотанкового гранатомета по танку «Меркава Mk.4».

С одной стороны, это новационное решение является наиболее эффективным для поражения малоразмерных скоростных бронебойных подкалиберных снарядов. С другой стороны, применение компактного ударного ядра вместо пространственного потока осколков требует от радиолокатора и системы управления огнем КАЗ реализации более высокого уровня точности определения координат, скорости и направления полета целей.

Усовершенствованная конструкция активной защиты поможет бронетехнике, в первую очередь танкам, сохранить свое место основной ударной силы сухопутных войск в полном соответствии с изменяющимися условиями ведения боя.

Активная танковая броня

С момента появления бронетехники извечное сражение между снарядом и броней обострилось. Одни конструкторы стремились увеличить пробивную способность снарядов, другие повышали стойкость брони. Борьба продолжается и сейчас. О том, как устроена современная танковая броня, «Популярной механике» рассказал профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана, директор по науке НИИ стали Валерий Григорян

Элементы динамической защиты (ЭДЗ)

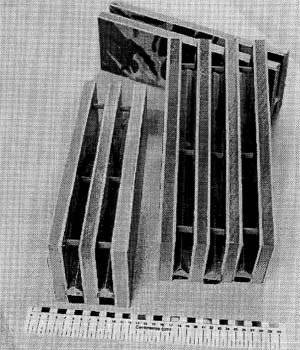

Представляют собой «сэндвичи» из двух металлических пластин и взрывчатого вещества. ЭДЗ помещены в контейнеры, крышки которых защищают их от внешних воздействий и одновременно представляют собой метаемые элементы

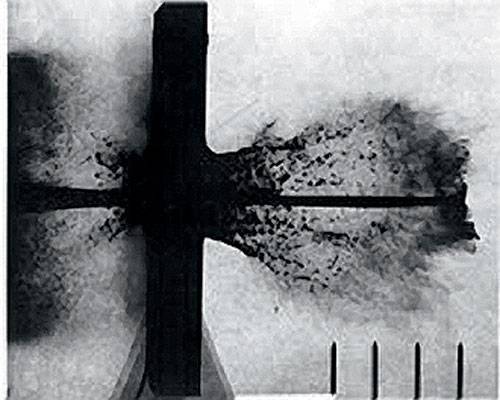

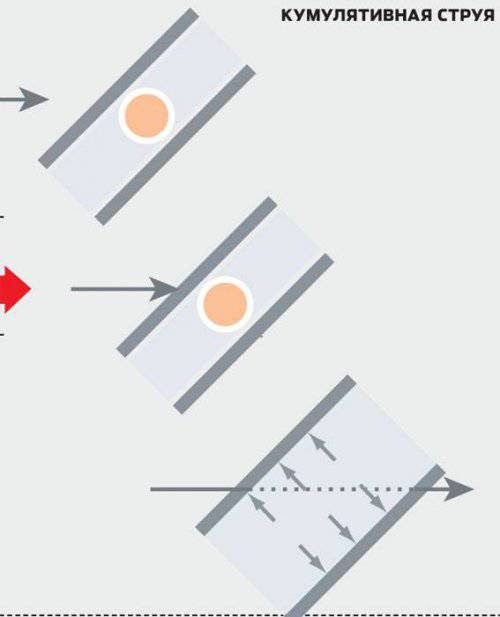

В головной части кумулятивного боеприпаса сделана коническая выемка в виде облицованной тонким слоем металла воронки (раструбом вперед). Детонация взрывчатого вещества начинается со стороны, ближайшей к вершине воронки. Детонационная волна «схлопывает» воронку к оси снаряда, а поскольку давление продуктов взрыва (почти полмиллиона атмосфер) превышает предел пластической деформации обкладки, последняя начинает вести себя как квазижидкость. Такой процесс не имеет ничего общего с плавлением, это именно «холодное» течение материала. Из схлопывающейся воронки выдавливается тонкая (сравнимая с толщиной оболочки) кумулятивная струя, которая разгоняется до скоростей порядка скорости детонации ВВ (а иногда и выше), то есть около 10 км/с и более. Скорость кумулятивной струи существенно превышает скорость распространения звука в материале брони (порядка 4 км/с). Поэтому взаимодействие струи и брони происходит по законам гидродинамики, то есть они ведут себя как жидкости: струя вовсе не прожигает броню (это широко распространенное заблуждение), а проникает в нее, подобно тому как струя воды под давлением размывает песок.

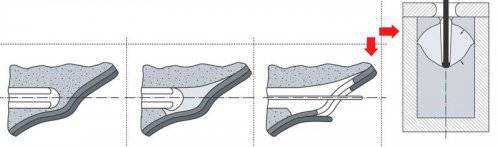

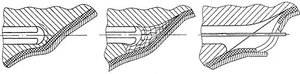

Принципы полуактивной защиты с использованием энергии самой струи. Справа: ячеистая броня, ячейки которой заполнены квазижидким веществом (полиуретан, полиэтилен). Ударная волна кумулятивной струи отражается от стенок и схлопывает каверну, вызывая разрушение струи. Внизу: броня с отражающими листами. За счет вспучивания тыльной поверхности и прокладки тонкая пластина смещается, набегая на струю и разрушая ее. Такие способы увеличивают противокумулятивную стойкость на 30–40

Обычно толщина брони, которую способен пробить кумулятивный заряд, составляет 6–8 его калибров, а для зарядов с обкладками из таких материалов, как обедненный уран, это значение может достигать 10

Полуактивная броня

Хотя затормозить кумулятивную струю достаточно непросто, она уязвима в поперечном направлении и легко может быть разрушена даже слабым боковым воздействием. Поэтому дальнейшее развитие технологии состояло в том, что комбинированная броня лобовых и бортовых частей литой башни образовывалась за счет открытой сверху полости, заполненной сложным наполнителем; сверху полость закрывалась приварными заглушками. Башни такой конструкции применялись на более поздних модификациях танков – Т-72Б, Т-80У и Т-80УД. Принцип действия вставок был разным, но использовал упомянутую «боковую уязвимость» кумулятивной струи. Такую броню принято относить к «полуактивным» системам защиты, поскольку в них используется энергия самого средства поражения.

Один из вариантов таких систем – ячеистая броня, принцип действия которой был предложен сотрудниками Института гидродинамики Сибирского отделения АН СССР. Броня состоит из набора полостей, заполненных квазижидким веществом (полиуретан, полиэтилен). Кумулятивная струя, попав в такой объем, ограниченный металлическими стенками, генерирует в квазижидкости ударную волну, которая, отражаясь от стенок, возвращается к оси струи и схлопывает каверну, вызывая торможение и разрушение струи. Такой тип брони обеспечивает выигрыш по противокумулятивной стойкости до 30–40%.

Еще один вариант – броня с отражающими листами. Это трехслойная преграда, состоящая из плиты, прокладки и тонкой пластины. Струя, проникая в плиту, создает напряжения, приводящие сначала к местному вспучиванию тыльной поверхности, а затем к ее разрушению. При этом происходит значительное вспучивание прокладки и тонкого листа. Когда струя пробивает прокладку и тонкую пластину, последняя уже начала движение в сторону от тыльной поверхности плиты. Поскольку между направлениями движения струи и тонкой пластины имеется некоторый угол, то в какой-то момент времени пластина начинает набегать на струю, разрушая ее. В сравнении с монолитной броней той же массы эффект от использования «отражающих» листов может достигать 40%.

Следующим усовершенствованием конструкции был переход на башни со сварной основой. Стало ясно, что разработки по увеличению прочности катаной брони более перспективны. В частности, в 1980-х годах были разработаны и готовы к серийному производству новые стали повышенной твердости: СК-2Ш, СК-3Ш. Применение башен с основой из проката позволило повысить защитный эквивалент по основе башни. В результате башня для танка Т-72Б с основой из проката обладала увеличенным внутренним объемом, рост массы составил 400 кг по сравнению с серийной литой башней танка Т-72Б. Пакет наполнителя башни выполнялся с применением керамических материалов и стали повышенной твердости или из пакета на основе стальных пластин с «отражающими» листами. Эквивалентная бронестойкость стала равна 500–550 мм гомогенной стали.

Тем временем технологии в области кумулятивных боеприпасов продолжали совершенствоваться. Если в годы Второй мировой войны бронепробиваемость кумулятивных снарядов не превышала 4–5 калибров, то позднее она значительно выросла. Так, при калибре 100–105 мм она уже составляла 6–7 калибров (в стальном эквиваленте 600–700 мм), при калибре 120–152 мм бронепробиваемость удалось поднять до 8–10 калибров (900–1200 мм гомогенной стали). Чтобы защититься от этих боеприпасов, требовалось качественно новое решение.

Работы над противокумулятивной, или «динамической», броней, основанной на принципе контрвзрыва, велись в СССР с 1950-х годов. К 1970-м ее конструкция уже была отработана во ВНИИ стали, но принять ее на вооружение мешала психологическая неподготовленность высокопоставленных представителей армии и промышленности. Убедить их помогло только успешное применение израильскими танкистами аналогичной брони на танках М48 и М60 в ходе арабо-израильской войны 1982 года. Поскольку технические, конструкторские и технологические решения были полностью подготовлены, основной танковый парк Советского Союза был оснащен противокумулятивной динамической защитой (ДЗ) «Контакт-1» в рекордный срок – всего за год. Установка ДЗ на танки Т-64А, Т-72А, Т-80Б, и без того уже обладавшие достаточно мощным бронированием, практически одномоментно обесценила существовавшие арсеналы противотанкового управляемого вооружения потенциальных противников.

Против лома есть приемы

Следующим поколением ДЗ стала система «Контакт-5». Специалисты НИИ стали проделали большую работу, решив множество противоречивых проблем: ДЗ должна была давать мощный боковой импульс, позволяющий дестабилизировать или разрушить сердечник БОПС, взрывчатое вещество должно было надежно детонировать от низкоскоростного (по сравнению с кумулятивной струей) сердечника БОПС, но при этом детонация от попадания пуль и осколков снарядов исключалась. С этими проблемами помогла справиться конструкция блоков. Крышка блока ДЗ выполнена из толстой (около 20 мм) высокопрочной броневой стали. При ударе в нее БПС генерирует поток высокоскоростных осколков, которые и детонируют заряд. Воздействие на БПС движущейся толстой крышки оказывается достаточным, чтобы снизить его бронепробивные характеристики. Воздействие на кумулятивную струю также увеличивается по сравнению с тонкой (3 мм) пластиной «Контакт-1». В результате установка ДЗ «Контакт-5» на танки повышает противокумулятивную стойкость в 1,5–1,8 раза и обеспечивает повышение уровня защиты от БПС в 1,2–1,5 раза. Комплекс «Контакт-5» устанавливается на российские серийные танки Т-80У, Т-80УД, Т-72Б (начиная с 1988 года) и Т-90.

Встречная атака: активная танковая броня

С момента появления бронетехники извечное сражение между снарядом и броней обострилось. Одни конструкторы стремились увеличить пробивную способность снарядов, другие повышали стойкость брони. Борьба продолжается и сейчас. О том, как устроена современная танковая броня, «Популярной механике» рассказал профессор МГТУ им. Н. Э. Баумана, директор по науке НИИ стали Валерий Григорян.

Элементы динамической защиты (ЭДЗ) Представляют собой «сэндвичи» из двух металлических пластин и взрывчатого вещества. ЭДЗ помещены в контейнеры, крышки которых защищают их от внешних воздействий и одновременно представляют собой метаемые элементы.

В головной части кумулятивного боеприпаса сделана коническая выемка в виде облицованной тонким слоем металла воронки (раструбом вперед). Детонация взрывчатого вещества начинается со стороны, ближайшей к вершине воронки. Детонационная волна «схлопывает» воронку к оси снаряда, а поскольку давление продуктов взрыва (почти полмиллиона атмосфер) превышает предел пластической деформации обкладки, последняя начинает вести себя как квазижидкость. Такой процесс не имеет ничего общего с плавлением, это именно «холодное» течение материала. Из схлопывающейся воронки выдавливается тонкая (сравнимая с толщиной оболочки) кумулятивная струя, которая разгоняется до скоростей порядка скорости детонации ВВ (а иногда и выше), то есть около 10 км/с и более. Скорость кумулятивной струи существенно превышает скорость распространения звука в материале брони (порядка 4 км/с). Поэтому взаимодействие струи и брони происходит по законам гидродинамики, то есть они ведут себя как жидкости: струя вовсе не прожигает броню (это широко распространенное заблуждение), а проникает в нее, подобно тому как струя воды под давлением размывает песок.

Иностранные образцы ДЗ основаны на самых разных материалах и принципах.

Первый тип — традиционные комплексы ДЗ с использованием обычных ВВ. Как пра-вило, это ДЗ первых поколений и ДЗ новых разработок Китая, Пакистана, Ирана. К ним относятся Blazer, SuperBlazer (Израиль), ERAWA (Польша), Dyna (Чехия), Brenus (Франция), SABLIN (Испания) и другие. Идет постоянное совершенствование таких систем, поскольку при установке их на легкобронированную технику ущерб от их срабатывания сам по себе оказывается разрушительным.

Второй тип — ДЗ с использованием специальных ВВ: малоплотных, с низкой скоро-стью горения, малочувствительных. Такие ДЗ используют ВВ с различными добавками, специальными наполнителями в виде микросфер, неметаллическими метаемыми элемен-тами, это позволяет снизить побочные эффекты и размещать такие комплексы на лег-кобронированной технике. ДЗ этой группы чаще применяются как основная составляющая в гибридных системах защиты, в комплексе с другими типами ДЗ или дополнительной пассивной броней. Представителями являются Clara (Германия), IRA, LERA, L-VAS (Изра-иль).

ДЗ третьего типа вообще не использует ВВ, их действие основано на энергетических свойствах применяемых материалов (поликарбонат, полиуретан, силикон и пр.), и побоч-ные эффекты у таких систем минимальны. Поэтому они используются в первую очередь на слабозащищенной технике, например в составе гибридной брони. В качестве самостоя-тельного вида защиты этот тип ДЗ применен на израильских танках Меркава-III и Мерка-ва-IV, где она выполнена в виде экранов из оргстекла толщиной 100 мм. Часто в качестве энергетического состава применяется силикон, а в качестве катализаторов — окислы ме-таллов. В состав также вводят микросферы для повышения чувствительности. Этот тип ДЗ за рубежом рассматривается как наиболее перспективный, так как легко сочетается с другими видами защиты. Представители — RUAG (Швейцария), NxTRA (США).

ДЗ четвертого типа не содержат энергетических материалов и используют энергию самой струи или снаряда. Это отражающая броня, ячеистая броня, а также откольная бро-ня. В последней тыльная сторона листов имеет специальный рельеф, который при попада-нии кумулятивной струи формирует поток осколков, нацеленный на разрушение самой струи. Такие системы в России уже не рассматриваются как перспективные, хотя за рубе-жом им по-прежнему уделяют внимание. Характерный представитель — NERA (Израиль). Это «пирог», состоящий из композиции «керамика-резина-сталь», широко используется в гибридных системах.

Самым перспективным методом за рубежом считается применение гибридной брони, т. е. брони, в разных комбинациях включающей в себя насколько типов защиты. Сегодня лучшими являются ASPRO (Израиль, для M2 и грузовиков), ARAT (США, для танков М1), BRAT (США, для БМП Bradley).

Хотя затормозить кумулятивную струю достаточно непросто, она уязвима в поперечном направлении и легко может быть разрушена даже слабым боковым воздействием. Поэтому дальнейшее развитие технологии состояло в том, что комбинированная броня лобовых и бортовых частей литой башни образовывалась за счет открытой сверху полости, заполненной сложным наполнителем; сверху полость закрывалась приварными заглушками. Башни такой конструкции применялись на более поздних модификациях танков — Т-72Б, Т-80У и Т-80УД. Принцип действия вставок был разным, но использовал упомянутую «боковую уязвимость» кумулятивной струи. Такую броню принято относить к «полуактивным» системам защиты, поскольку в них используется энергия самого средства поражения.

Принципы полуактивной защиты с использованием энергии самой струи

Один из вариантов таких систем — ячеистая броня, принцип действия которой был предложен сотрудниками Института гидродинамики Сибирского отделения АН СССР. Броня состоит из набора полостей, заполненных квазижидким веществом (полиуретан, полиэтилен). Кумулятивная струя, попав в такой объем, ограниченный металлическими стенками, генерирует в квазижидкости ударную волну, которая, отражаясь от стенок, возвращается к оси струи и схлопывает каверну, вызывая торможение и разрушение струи. Такой тип брони обеспечивает выигрыш по противокумулятивной стойкости до 30−40%.

Еще один вариант — броня с отражающими листами. Это трехслойная преграда, состоящая из плиты, прокладки и тонкой пластины. Струя, проникая в плиту, создает напряжения, приводящие сначала к местному вспучиванию тыльной поверхности, а затем к ее разрушению. При этом происходит значительное вспучивание прокладки и тонкого листа. Когда струя пробивает прокладку и тонкую пластину, последняя уже начала движение в сторону от тыльной поверхности плиты. Поскольку между направлениями движения струи и тонкой пластины имеется некоторый угол, то в какой-то момент времени пластина начинает набегать на струю, разрушая ее. В сравнении с монолитной броней той же массы эффект от использования «отражающих» листов может достигать 40%.

Следующим усовершенствованием конструкции был переход на башни со сварной основой. Стало ясно, что разработки по увеличению прочности катаной брони более перспективны. В частности, в 1980-х годах были разработаны и готовы к серийному производству новые стали повышенной твердости: СК-2Ш, СК-3Ш. Применение башен с основой из проката позволило повысить защитный эквивалент по основе башни. В результате башня для танка Т-72Б с основой из проката обладала увеличенным внутренним объемом, рост массы составил 400 кг по сравнению с серийной литой башней танка Т-72Б. Пакет наполнителя башни выполнялся с применением керамических материалов и стали повышенной твердости или из пакета на основе стальных пластин с «отражающими» листами. Эквивалентная бронестойкость стала равна 500−550 мм гомогенной стали.

Тем временем технологии в области кумулятивных боеприпасов продолжали совершенствоваться. Если в годы Второй мировой войны бронепробиваемость кумулятивных снарядов не превышала 4−5 калибров, то позднее она значительно выросла. Так, при калибре 100−105 мм она уже составляла 6−7 калибров (в стальном эквиваленте 600−700 мм), при калибре 120−152 мм бронепробиваемость удалось поднять до 8−10 калибров (900−1200 мм гомогенной стали). Чтобы защититься от этих боеприпасов, требовалось качественно новое решение.

Работы над противокумулятивной, или «динамической», броней, основанной на принципе контрвзрыва, велись в СССР с 1950-х годов. К 1970-м ее конструкция уже была отработана во ВНИИ стали, но принять ее на вооружение мешала психологическая неподготовленность высокопоставленных представителей армии и промышленности. Убедить их помогло только успешное применение израильскими танкистами аналогичной брони на танках М48 и М60 в ходе арабо-израильской войны 1982 года. Поскольку технические, конструкторские и технологические решения были полностью подготовлены, основной танковый парк Советского Союза был оснащен противокумулятивной динамической защитой (ДЗ) «Контакт-1» в рекордный срок — всего за год. Установка ДЗ на танки Т-64А, Т-72А, Т-80Б, и без того уже обладавшие достаточно мощным бронированием, практически одномоментно обесценила существовавшие арсеналы противотанкового управляемого вооружения потенциальных противников.

Взрывчатка поверх брони

Против лома есть приемы

Схема работы кумулятивной защиты «Нож»

Следующим поколением ДЗ стала система «Контакт-5». Специалисты НИИ стали проделали большую работу, решив множество противоречивых проблем: ДЗ должна была давать мощный боковой импульс, позволяющий дестабилизировать или разрушить сердечник БОПС, взрывчатое вещество должно было надежно детонировать от низкоскоростного (по сравнению с кумулятивной струей) сердечника БОПС, но при этом детонация от попадания пуль и осколков снарядов исключалась. С этими проблемами помогла справиться конструкция блоков. Крышка блока ДЗ выполнена из толстой (около 20 мм) высокопрочной броневой стали. При ударе в нее БПС генерирует поток высокоскоростных осколков, которые и детонируют заряд. Воздействие на БПС движущейся толстой крышки оказывается достаточным, чтобы снизить его бронепробивные характеристики. Воздействие на кумулятивную струю также увеличивается по сравнению с тонкой (3 мм) пластиной «Контакт-1». В результате установка ДЗ «Контакт-5» на танки повышает противокумулятивную стойкость в 1,5−1,8 раза и обеспечивает повышение уровня защиты от БПС в 1,2−1,5 раза. Комплекс «Контакт-5» устанавливается на российские серийные танки Т-80У, Т-80УД, Т-72Б (начиная с 1988 года) и Т-90.