Что такое диссиденты в истории

ДИССИДЕНТЫ

Диссидентское движение в восточно-европейских странах развивалось с конца 1950-х годов. В Польше, Югославии, Чехословакии, Венгрии, ГДР и других социалистических странах оппозиционные группировки диссидентов возглавлялись такими политическими деятелями, как Л. Валенса, В. Гавел, В. Коштуница, А. Демачи, А. Гёнц, Р. Эппельман, которым Запад оказал мощную моральную и материальную поддержку.

Борьба нескольких сотен инакомыслящих против пороков существовавшего режима вызывала сочувствие неизмеримо более широкого круга сограждан, что свидетельствовало о существенных противоречиях в обществе. Западные спецслужбы стремились использовать движение диссидентов в своих целях, оказывая ему поддержку (например, американское ЦРУ к 1975 году участвовало в издании на русском языке более 1,5 тысячи книг русских и советских авторов).

Явления, подобные движению диссидентов в социалистических странах, можно иногда наблюдать и в государствах с устойчивой демократической системой. Так, в США преследованию подвергались инакомыслящие в период маккартизма, во время массовых выступлений против войны во Вьетнаме, за гражданские права цветного населения и так далее. Однако существование институтов гражданского общества и системной оппозиции позволяет демократическим странам легче преодолевать идеологические и общественые конфликты.

Кто такой диссидент на самом деле

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Сегодня с понятием «диссидент» хорошо знакомы только люди, заставшие 50-80-е годы СССР.

Молодёжь считает, что это, вероятно, представители оппозиционного движения или лица, покинувшие родину по политическим причинам.

У историков явление диссидентства вызывает терминологический спор. Кого они только не причисляют к диссидентам.

Чтобы окончательно разрешить путаницу, прочтите эту статью до конца. Здесь по полочкам разобран термин «диссидент»: кто это такой и чем занимается.

Диссидент — это.

С латинского языка слово dissidens переводится как «несогласный» или «инакомыслящий».

Исторически термин «диссидент» применялся в разных странах по отношению к следующим лицам:

Таким образом, всех диссидентов объединяет общий признак: их внутренние убеждения расходятся с общепринятыми в государстве.

Как вы уже могли догадаться, большую часть диссидентства в Советском Союзе составляли представители интеллигенции: учёные, учителя, писатели, инженеры.

Хотя формально диссидент – это и недовольный покупатель в очереди за пивом, который в присутствии знакомого открыто критикует действующие в стране порядки.

Диссидентство – это движение культурно-нравственное

Причислять диссидентов к оппозиции ошибочно. Хотя таковыми их считала официальная власть в СССР, усматривая в действиях активистов угрозу господствующей идеологии.

Инакомыслящих часто обзывали «отщепенцами», открыто обвиняли в иностранном шпионаже и проплаченных Западом материалах (а ведь для Запада они действительно были на вес золота). Видимо, по этой причине сами диссиденты не хотели, чтобы их так называли.

Диссидентство не принимало форму жёсткого противостояния власти (это было бы невозможно). У его представителей не было единого оппозиционного центра, и они не использовали насильственные методы.

Вот чем фактически занимались советские диссиденты:

Диссиденты направляли письма в ЦК КПСС, средства массовой информации, выпускали и распространяли собственные издания – самиздат.

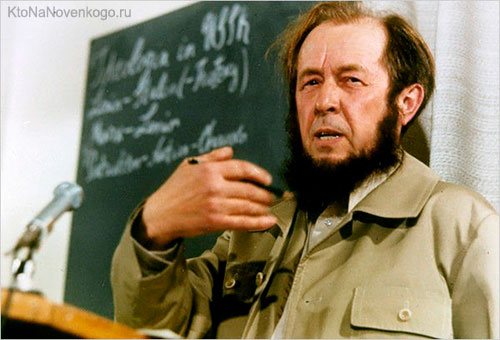

Известный представитель течения, советский писатель Солженицын А.И. создавал художественно-исторические произведения (в частности, «Архипелаг ГУЛАГ»), в которых подробно описывал происходящее в стране. За это постоянно подвергался нападкам со стороны КГБ (но потом носили на руках на Западе).

Диссиденты в СССР – самые яркие личности

Явление диссидентства возникло в 50-60-е годы на фоне культурного сдвига и переоценки сталинского прошлого.

В тот период на слуху у молодёжи были статья Померанцева «Об искренности в литературе», альманах «Литературная Москва». Диссиденты отстаивали права на свободу слова и внутренних убеждений. Они вели борьбу не за власть, а за независимость личности.

Почему диссидентов ошибочно причисляют к оппозиционерам

Советская власть воспринимала тип поведения диссидентов как политический. Причина в том, что до 80-х годов в СССР любые стремления к независимости и проявления инициативы причисляли к оппозиционности.

P.S. Снимите розовые очки. В то время шла холодная война (это как?) — велась борьба идеологий. На Западе хватало своих диссидентов и с ними поступали не менее бесцеремонно, чем в СССР. Просто мы почти проиграли эту войну и посчитавший себя победителем Запад навязал нам свое «видение», представ «весь в белом».

Диссиденты подвергались массовым преследованиям. Боролись с движением органы государственной безопасности – КГБ (аналог ЦРУ, ФБР, АНБ и еще десятка полностью идентичных ведомств США и других стран Запада).

По отношению к активистам власти поступали следующим образом:

Нередко диссидентов обвиняли в совершении преступлений по серьёзным статьям Уголовного кодекса (в частности, за антисоветскую агитацию, распространение заведомо ложных измышлений, даже за измену Родине). Людей лишали свободы, сажали в психушки, отправляли в ссылки или депортировали из страны.

Как правило, перевес сил был на стороне официальных властей.

Большинство граждан Советского Союза не знали, чем реально занимались диссиденты. А среди тех, кто был в курсе, многие относились к течению со скептицизмом и даже презрением.

Такое неверное представление о диссидентстве (как об оппозиционном движении) дожило и до сегодняшних дней.

В представлении некоторых граждан стран бывшего СССР диссидент – это недовольный советской властью человек, который ориентировался на западные ценности и вёл политическую пропаганду.

Выводы

Итак, в широком смысле диссидент – это лицо, которое открыто выражает свои убеждения, отличные от позиции большинства людей в стране.

К диссидентскому движению в СССР историки причисляют тех, кто пытался отстаивать гражданские и культурные права в рамках советских законов. Сейчас в узком смысле понятие уже не используют.

Но если власть введёт в стране негласные ограничения, выходящие за рамки закона, то не исключено, что в обществе появятся новые диссиденты.

Только это будет уже скорее на самом Западе, ибо там инакомыслие по-прежнему не шибко почитается (попробуйте, например, там хоть на секунду отбросить политкоректность), а скоро за него можно будет и серьезно пострадать. Вангую.

Автор статьи: Белоусова Наталья

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (2)

Нужно понять главное, если мы говорим о современном обществе, то диссидентство возможно только при тоталитарном режиме, в демократических странах нет диссидентов, там есть оппозиция, которая, в рамках политической системы, легально борется за власть, продвигает свою идеологию.

Всё, к чему в большинстве своем призывали советские диссиденты, это к соблюдению советской же конституции, которая властями игнорировалась.

Диссидент — это вечно всем недовольный интеллигент, который шёл против «шерсти» — и то ему не так, и это неправильно. Сажали их часто в лагеря — на перевоспитание, в психушки — на лечение. Но как мы знаем из истории — не долечили и СССР развалился. А эти уроды преспокойно «умыли руки» и вроде как ни при чём! Такую страну ухайдокали, @ндоны!

Главное о диссидентах в 9 вопросах

Как появились, что делали и что изменили инакомыслящие в СССР, рассказывает историк Алексей Макаров

Когда и как в СССР появились «несогласные» и с чем они были не согласны?

Пока был Сталин, открыто не соглашаться с действием властей почти никто не решался — можно было попасть в лагерь и за более мелкие провинности. Хрущев на XX съезде разоблачает культ личности и освобождает политических заключенных. Общество начинает попытки наладить диалог с властью: снимаются фильмы, пишутся книги, существование которых при Сталине было бы невозможным. Вырастает поколение, которое верит в то, что действия государства можно редактировать, и позволяет себе все больше свобод. В частности, два писателя — Андрей Синявский и Юлий Даниэль — передали на Запад свои произведения и издали их под псевдонимами. В 1965 году их арестовали и стали судить за «антисоветскую агитацию и пропаганду». К недовольству властей, за писателей вступились известные деятели культуры (Шкловский, Чуковский, Окуджава, Ахмадулина и другие), направив в Президиум Верховного Совета «Письмо 62-х» с просьбой об освобождении писателей. Несколько человек организовали на Пушкинской площади «Митинг гласности», а материалы процесса стали собирать и распространять в самиздате.

Одновременно похожие процессы происходят в других социалистических странах. Доходит даже до того, что в Чехословакии начинаются либеральные реформы. Советское правительство, боясь потерять контроль над социалистическим миром, вводит в 1968 году в Прагу танки. В знак протеста восемь человек выходят на Красную площадь с плакатами «За вашу и нашу свободу», «Позор оккупантам» и т. д. Естественно, их тут же арестовывают, судят и отправляют в лагеря или психиатрические лечебницы (ведь только сумасшедший может выступать против СССР, как однажды заметил Хрущев).

Как «несогласные» превратились в диссидентское движение?

Действия «несогласных» главным образом сводились к двум направлениям: первое — составление коллективных писем в советские инстанции, суды, прокуратуру, партийные органы с просьбами обратить внимание на нарушения (например, прав заключенных, инвалидов или нацменьшинств). Второе — это распространение информации о правонарушениях — главным образом через самиздатский бюллетень «Хроника текущих событий» (он выходил с апреля 1968 года).

То, что делало активистов движением, — это два «символа веры»: принципиальное ненасилие и основной инструмент борьбы — буква закона, принятого в стране, а также международные обязательства в сфере прав человека, которые СССР обязался соблюдать.

Сначала они называли себя «правозащитники» или «Демократическое Движение» (оба слова с большой буквы), потом — «инакомыслящие» (впоследствии исследователи уточняли: «инакодействующие» — «мало ли кто был инакомыслящим»). Однажды иностранные корреспонденты, которые затруднялись одним словом описать явление, которое в целом нельзя было охарактеризовать ни как правое, ни как левое, ни как оппозиционное, употребили тот же термин, каким в XVI–XVII веках называли английских протестантов, — dissidens (от лат. «несогласный»).

Тем не менее организации как таковой не было — каждый диссидент сам определял меру своего участия в общем деле: найти бумагу для самиздата, распространить, хранить его, самому писать воззвания или их подписывать или помогать деньгами политзаключенным.

У диссидентов не было лидера, но были авторитеты: скажем, письма, которые писал Сахаров, или заявления Солженицына весили больше, чем высказывания другого человека. Для власти отсутствие иерархии было проблемой — если нет главы, невозможно ликвидировать одного и тем самым разрушить всю организацию.

Чего добивались диссиденты?

Диссиденты не планировали захватить власть в СССР и даже не имели конкретной программы по его реформированию. Все вместе они хотели, чтобы в стране уважались базовые права человека: свободы передвижения, вероисповедания, слова, собраний, а каждая группа в отдельности добивалась своего — еврейское движение занималось репатриацией в Израиль, движение крымских татар выступало за то, чтобы вернуться в Крым, откуда татары были депортированы в 1944 году; христианское движение хотело открыто исповедовать Христа и крестить детей; диссиденты-заключенные голодали за то, чтобы соблюдались их права и выполнялись тюремные правила; кришнаиты хотели спокойно заниматься йогой и кормить своих детей вегетарианской пищей, не боясь, что их лишат родительских прав.

Главным образом диссиденты старались, чтобы как можно больше людей в СССР и за рубежом узнало о нарушениях и о том, что власть врет, когда говорит, что в стране соблюдаются права человека и все счастливы. Для этого использовался и самиздат, в частности «Хроника текущих событий», и разные способы передачи информации на Запад — домашние пресс-конференции, пересылка текстов через иностранных подданных и т. д. Но часто пострадавшие получали и конкретную помощь: деньги или бесплатного адвоката. Скажем, Солженицын передавал все доходы от издания за рубежом «Архипелага ГУЛАГ» политзаключенным, а адвокат Софья Каллистратова бесплатно защищала самиздатчиков, крымских татар и евреев-отказников.

Почему диссидентам было так важно обращаться к Западу?

Сначала правозащитники не собирались «выносить сор из избы» и писали о своих открытиях советскому руководству, в крайнем случае — главам компартий стран Восточной Европы. Но в январе 1968 года четверых активистов самиздата осудили за то, что они опубликовали материалы по предыдущему громкому процессу — суду над писателями Синявским и Даниэлем 1965 года. Тогда двое других диссидентов написали «Обращение к мировой общественности». В нем они описали процессуальные нарушения и попросили пересмотра дела при международных наблюдателях. Обращение было передано по радио BBC на английском и русском языках, за ним последовала кампания против политических преследований, гораздо более масштабная, чем в 1965 году.

Это был первый случай такого официального выступления диссидентов против действий властей. В дальнейшем же они старались сообщить на Запад обо всем незаконном, что попадало в их поле зрения. Власть это раздражало: так сложнее было делать «хорошую мину». Кроме того, информация, попадавшая на Запад, становилась инструментом экономического давления, своего рода санкций. Например, в 1974 году к закону о торговле США была принята поправка Джексона — Вэника, согласно которой США ограничивали торговлю со странами, которые препятствуют свободной эмиграции. Из-за этой поправки СССР, в частности, было трудно закупать компьютеры и приходилось действовать через подставные фирмы.

Другим раздражающим фактором для советского правительства были письма от международных комитетов ученых в поддержку коллег — как, например, в защиту биолога Сергея Ковалева, историка Андрея Амальрика, физиков Юрия Орлова и Андрея Сахарова — на такие обращения невозможно было не реагировать: бюрократическая система была устроена так, что по факту каждого обращения нужно было проводить расследование, наказывать, принимать меры.

Вывозить информацию помогали иностранные корреспонденты, которых звали на домашние пресс-конференции. (Интересно, что общение с иностранцами в целом для обычного советского человека выглядело вопиющим диссидентским актом — о каждом случае такого общения становилось известно властям.) Распространяя информацию таким образом, диссидентам удавалось, не меняя системы в целом, спасать или смягчать участь отдельных людей.

Сколько всего диссидентов было в СССР?

Точное число неизвестно, и зависит оно от того, кого, собственно, мы считаем диссидентом.

Если считать тех, кто образом привлек внимание КГБ (например, дал почитать самиздат) и был приглашен на так называемые «профилактические беседы» с сотрудниками Госбезопасности, — это почти полмиллиона человек за 1960–1980-е годы. Если считать подписавшихся под разными письмами (например, под обращениями с просьбой разрешить эмигрировать или открыть храм или под письмом в защиту политзаключенных) — то это десятки тысяч людей. Если сократить диссидентское движение до активных правозащитников, адвокатов или составляющих обращения, то это сотни.

При этом надо учитывать, что многие ничего не подписывали, а тихо хранили дома архив «опасных» документов или перепечатывали на машинке запрещенные тексты.

С трудом можно понять, сколько людей слушало запрещенные песни Галича или читало самиздат, но известно, что сигнал западных радиостанций принимали многие тысячи людей.

Опасно ли было быть диссидентом?

Официально власть не признавала, что в «счастливом» советском государстве есть «несогласные»: только уголовники или сумасшедшие могли заниматься антигосударственной деятельностью под маской защиты прав человека. Основных статей, по которым можно было расправляться с такими людьми, было четыре: «Антисоветская агитация и пропаганда»; «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй»; «Нарушение закона об отделении церкви от государства» и «Посягательство на жизнь и здоровье граждан под видом исполнения религиозных обрядов» (все осужденные по этим статьям в 1990-х годах были реабилитированы вне зависимости от «фактической обоснованности обвинений»).

Только за «агитацию и пропаганду» можно было попасть в политический лагерь (небольшая, как правило, зона для особо опасных преступников), по остальным — в обычные лагеря к уголовникам. Власти в момент поняли, что, несмотря на большие сроки, политическим желательнее попадать в лагерь «к своим», поскольку там они пребывали в кругу интеллигентных людей, учились друг у друга — например, юриспруденции и языкам.

Если брать статистику арестов, то она не очень высокая: в 1959 году КГБ ввел практику так называемого «профилактирования» — предупредительных бесед сотрудников органов с «инакомыслящими» — и на сто профилактированных приходится примерно один арестованный. То есть несколько десятков человек в год в Москве. В регионах — плюс еще несколько человек за все 1970–80-е годы. Полтора десятка человек умерли в тюрьмах и лагерях от болезней, спрово-цированных голодовками и избиениями.

Но кроме лишения свободы к диссидентам применялось множество других мер: могли выгнать с работы, из института, установить слежку или прослушивание, отправить на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Людей, которые через это прошли, уже были тысячи.

Известен ряд случаев, которые можно назвать политическими убийствами, но доказать это невозможно. Среди самых известных — нападение на перевод-чика Константина Богатырева в 1976 году и происшествие с математиком и организатором Еврейского народного университета Беллой Субботовской, которую в 1982 году при странных обстоятельствах задавил грузовик.

Боялась ли власть диссидентов?

Поскольку у диссидентов не было задачи свергнуть власть, то прямой угрозы они не представляли, но их действия постоянно доставляли неприятности руководству страны в целом и разным администрациям в частности.

Во-первых, неприятно было объясняться с западными компартиями, неудобно было закупать высокотехнологичное оборудование через подставные фирмы и быть жертвой санкций; неприятно было маленькому начальнику получать по шапке от вышестоящего за зэка. Политические заключенные забрасывали тюремное руководство жалобами, которые нужно было протоколировать и с которыми нужно было разбираться, ломая канцелярскую машину.

Во-вторых, диссиденты подавали плохой пример и смущали «правоверных» граждан, распространяя вредную информацию. Кроме того, было непонятно, как бороться с тем, что не имеет организованной структуры: кого сажать?

С другой стороны, КГБ был нужен внутренний враг, которого удобно было связать с внешним — Америкой, чтобы постоянно генерировать ощущение опасности. Это позволяло влиять на политические решения и получать дополнительное финансирование от КПСС.

Чего добились диссиденты?

Другой важный результат их деятельности — документирование происходившего в 1960–80-е годы: это та часть истории, о которой бы мы сейчас не имели объективного представления без документов неофициального происхождения.

Четвертое — это внимание, которое обратили политики и психиатры всего мира на проблему использования психиатрии в политических целях благодаря деятельности Владимира Буковского.

Cбор самиздатских текстов, которые циркулировали в диссидентских кругах, подготовил последующие официальные публикации. Пример, не относящийся к их деятельности напрямую, но важный для культуры в целом: при жизни Высоцкого не было ни одного издания, а, когда появилась возможность публиковаться, тексты песен были уже собраны активистами Клуба самодеятельной песни. Другой пример — переводы «Хроник Нарнии» Натальей Трауберг, которые до конца 1980-х ходили в самиздате и с которых потом делались официальные издания.

Деятельность диссидентов меняла общественный климат страны, демонстрируя существование альтернативного взгляда на порядок вещей и утверждая ценность человеческой жизни и гражданских прав. Тем самым диссиденты подготовили интеллектуальную альтернативу советскому строю, а также нынешнюю общественную активность: это преемственность принципов правозащитной деятельности.

Что стало с диссидентским движением?

Движение стало растворяться с выпуском из тюрем политзаключенных в 1987 году (хотя последние выходили до 1992 года). После 1987-го появляется возможность издавать то, что раньше было самиздатом, большими тиражами и безнаказанно, появляется уличная активность — выступления, митинги. Традиционные инструменты устрашения перестают работать.

Кто такие диссиденты?

Питерский журналист Александр Дядин провел на улицах среди жителей Петербурга опрос на тему: «Кто такие диссиденты?».

Вот какие были получены ответы:

«Диссиденты это люди, которые покинули в свое время нашу

страну и предпочли жить на благополучном Западе»;

«Они предатели, люди неверные и ненадежные, на них положиться нельзя. Диссидентов среди русских практически не было»;

«Я думаю, что диссиденство существовало в советские времена. Появление их в будущем исключено»;

«Это оппозиционеры власти, инакомыслящие, имеющие мнение, отличное от всех»;

Так жители Петербурга отвечают сегодня на вопрос, кто же такие диссиденты.

Несколько иначе говорил о диссидентстве исследователь этого феномена Александр Даниель, выступивший на семинаре в Институте высшей гуманитарной деятельности РГГУ:

Это была борьба не только за демократизацию общественной жизни, но и за правдивое изображение истории, за культуру народа, противостояние «антисталинистов» и «сталинистов», определяющее биографию поколения, борьба за правдивое изображение российской истории, оценка сталинского прошлого, которая на ХХ съезде была явно недостаточной и умещалась в подцензурные рамки. А с приходом Брежнева произошел поворот к сталинским нормам жизни.

Власть начала политические преследования в сфере культуры. Дела Бродского, Синявского и Даниеля, Гинзбурга и Галанского, вызвавали резонанс во всем цивилизованном мире.

Я не могу осуждать диссидентов, ничего не могу сказать о них плохого. Эти люди, в принципе, отличались взглядами на окружающее, они смотрели на советское общество не так, как общая масса: с разных сторон и в ином свете, высказывали взгляды, невыгодные властям.

Советская власть твердо стояла на том, чтобы не допустить никакой независимости. Любая инициатива с точки зрения власти считалась проявлением оппозиционности, независимо от ее содержания. Поэтому диссидентский тип поведения рассматривался как враждебный советскому строю, покушение на его основы.

Диссиденты смотрели на Запад и ориентировались на те гражданские права и свободы, которые были на Западе. Они создавали институциональные формы диссиденства, неформальные общественные организации, дискуссионные клубы, самиздатские издания и т.д.

Это был новый тип интеллигентов-правдоискателей, придумывателей разных общественных проектов. С начала 70-х до конца 80-х эти «крамольники» уже находили дорожки в самиздат, к правозащитникам, к Сахарову, в «Хронику текущих событий» и т.д.

Диссиденты положили начало «движению в защиту прав человека». Виды их деятельности часто были перемешаны и практически отделить диссидента от правозащитника стало не так просто.

Диссидентом являлись, условно говоря, и поволжский немец, который добивался восстановления Немецкой автономии, и баптист-инициативник, боровшийся за возможность свободного отправления религиозных обрядов, и литовский католик, который стремился открыть костел, и художник-авангардист, сражавшийся за разрешение на проведение выставки своих картин где-нибудь на пленере.

Последние законы о политических партиях, укреплении так называемой «вертикали власти», отмене губернаторских выборов говорят о том, что мы идем обратно к диктатуре. Предписываются нормы поведения, не соответствующие Конституции РФ.

Что ж, в прошлом не раз уже было сказано, что поведение России непредсказуемо.

К сожалению, многие наши современники довольно слабо представляют себе эпоху хрущевской оттепели и горбачевской перестройки. Многие понятия прошлых лет девальвировались, а идеологические штампы сталинско-брежневской эпохи восстановлены в кратчайший срок.