Что такое дрейфующая станция

Что такое дрейфующая станция

Дрейфующая станция — научно-исследовательская станция на дрейфующих льдах в глубоководной части Северного Ледовитого океана.

Станции выполняют программу комплексных круглогодичных исследований в области океанологии, лёдоведения (физики и динамики льдов), метеорологии, аэрологии, геофизики (наблюдения в ионосферном и магнитном полях), гидрохимии, гидрофизики, а также биологии моря.

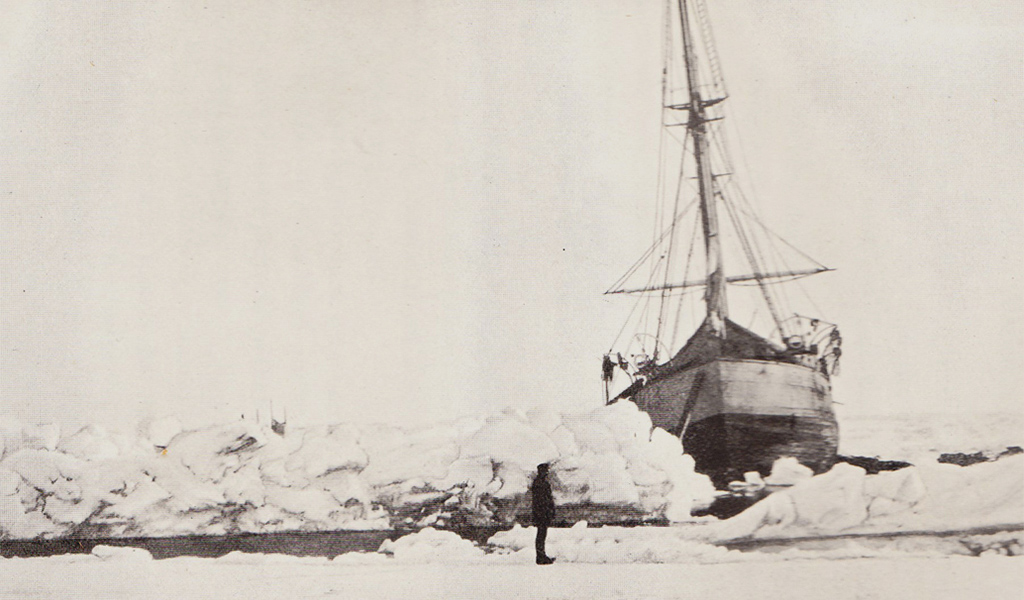

Первым идею организации научных станций на дрейфующих льдинах в Центральной Арктике высказал норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен, вернувшись из своей знаменитой экспедиции 1893–1896 годов, во время которой впервые был совершён запланированный дрейф на судне «Фрам», вмороженном в паковые льды.

В СССР сторонниками создания станции в районе Северного полюса были академик Отто Шмидт и профессор Владимир Визе, которые поддержали и развили идеи Нансена.

Проект основания научной станции на полюсе был впервые рассмотрен ещё в 1929 году по предложению Визе, однако до 1935 года практических шагов в этом направлении не предпринималось.

1 мая 1937 года на льдине в районе географического Северного полюса высадились самолёты Высокоширотной воздушной экспедиции, которые доставили коллектив дрейфующей станции и грузы для неё.

«Поздравляем друг друга, восхищаемся умелым полётом и посадкой. Не верится, что мы на полюсе, не верится, что осуществилась столетняя мечта человечества. Однако общее возбуждение, радостные возгласы, весёлые глаза лишний раз подтверждают, что знаменательное событие произошло», – писал Эрнст Кренкель о высадке на льдине.

Дрейфующая станция

Из Википедии — свободной энциклопедии

Дрейфующая станция — научно-исследовательская станция, создаваемая на дрейфующих льдах в глубоководной части Северного Ледовитого океана. Советские, а теперь российские дрейфующие станции обычно носят название «Северный полюс» (СП). Каждой станции присваивается порядковый номер.

Станции «СП» выполняют программу комплексных круглогодичных исследований в области океанологии, ледоведения (физики и динамики льдов), метеорологии; аэрологии, геофизики (наблюдения в ионосферном и магнитном полях), гидрохимии, гидрофизики, а также в области биологии моря. Часть работ выполняется в интересах ВМФ РФ (навигация и связь с атомными подводными лодками).

В среднем за год на станции «СП» выполняются: 600—650 измерений глубин океана; 3500—3900 метеонаблюдений за комплексом элементов погоды, 600—650 выпусков шаров-пилотов, несущих радиозонды, 1200—1300 измерений температуры и взятий проб морской воды на химический анализ. Производятся также магнитные, ионосферные, ледовые и другие наблюдения. Регулярное определение координат льдины астрономическим способом позволяет получать данные о направлении и скорости её дрейфа.

Современная дрейфующая станция представляет собой небольшой посёлок. Для полярников строится жильё, для размещения аппаратуры и оборудования возводятся специальные строения.

Очередная станция «Северный полюс» начинает работу обычно в апреле и работает от 2 до 3 лет, пока льдина не выйдет в Гренландский пролив. Иногда станцию приходится эвакуировать раньше срока в случае угрозы разрушения льдины, на которой она размещена. Смена полярников производится ежегодно. За всю историю станций «Северный полюс» дрейфовало более 800 человек. Среднее количество научных работников на дрейфующей станции составляет 15 человек.

Жизнь на льдине: дрейфующая станция «Северный Полюс—1»

25 мая исполнился 81 год с момента доставки первой партии оборудования для первой в мире дрейфующей научно-исследовательской полярной станции «Северный Полюс—1». В 1937-м четверо самоотверженных учёных — Иван Папанин (руководитель экспедиции), Евгений Фёдоров, Эрнст Кренкель и Пётр Ширшов — высадились на льдине в 8 км от Северного Полюса и основали станцию, на которой прожили 274 дня, постепенно продрейфовав к берегам Гренландии. Эта невероятно смелая экспедиция — на всех этапах: доставки, проживания и эвакуации — позволила собрать уникальные гидрографические, метеорологические и гляциологические данные. Причём настоящий подвиг совершили не только «папаницы», но и экипажи пилотов, доставлявшие экспедицию на Северный Полюс.

Сегодня попасть на Северный Полюс относительно нетрудно: к вашим услугам атомные ледоколы (единственные в мире) и грузовые самолёты. В 1937-м ничего подобного не было и в помине. Не существовало достаточно надёжных и мощных транспортных средств, позволяющих «в один заход» доставить экспедицию на макушку планеты. Не было создано и апробировано снаряжение для таких экспедиций. То, что нам сегодня кажется вполне заурядными вещами, 80 лет назад представляло собой целый ряд серьёзных проблем, решение которых требовало огромного мужества, мастерства и находчивости.

План экспедиции был представлен Сталину в начале 1936-го. Руководителем всего, как сегодня принято говорить, проекта был легендарный Отто Юльевич Шмидт.

Экспедиция готовилась в течение года. Жильём для четырёх полярников должна была стать

изготовленная по спецзаказу четырёхместная брезентовая палатка с алюминиевым разборным каркасом. Обшивка палатки была многослойной, с двумя слоями гагачьего пуха. Пол палатки по сути представлял собой резиновый надувной матрас толщиной 15 см. Размеры палатки были 3,7 х 2,5 м, высота 2 м.

Надёжная радиосвязь была критически важна для полярников. Поэтому для экспедиции всё по тому же спецзаказу были изготовлены две радиостанции — основная и резервная. Питаться они должны были от щелочных аккумуляторов, заряжать которые можно было через динамо-машину тремя способами: от ветряка, небольшого бензинового двигателя или ручного привода. Всё радиооборудование тянуло почти на 500 кг.

Планировалось, что полярники будут дрейфовать на льдине в течение года. Поэтому для них было произведено 3,5 тонны продуктов, запечатанных в бидоны, каждый из которых содержал паёк на 10 дней. Общий запас еды был рассчитан на 1,5 года жизни четырёх человек.

22 марта экспедиция на 5 самолётах «Авиаарктика» вылетела из Москвы и взяла курс на Архангельск. Весь груз и самих полярников везли четыре АНТ-6-4М-34Р:

… а пятым был разведывательный самолёт Р-6:

О важности экспедиции, в том числе и для международного авторитета СССР, говорит тот факт, что командиром авиагруппы был Михаил Водопьянов, который в 1934-м был удостоен звания Герой Советского Союза за спасение 20 человек из экипажа потерпевшего бедствие теплохода «Челюскин». За доставку «папанинцев» на Северный Полюс Водопьянов будет награждён орденом Ленина.

Михаил Водопьянов (справа).

Главным штурманом авиагруппы был Иван Спирин. В 1934-м он был штурманом в трёхсуточном перелетё на одномоторном самолёте АНТ-25, в ходе которого был поставлен мировой рекорд дальности — 12 411 км. За мастерский вывод авиагруппы к месту назначения Спирину будет присвоено звание Героя Советского Союза.

Пилотом второго самолёта был Василий Молоков, также участвовавший в спасении «челюскинцев». Один из опытнейших полярных пилотов того времени. Стал третьим в истории человеком, получившим звание Героя Советского Союза (Водопьянов был шестым).

Третьим самолётом управлял Анатолий Алексеев, в 1928-м участвовал в операции по спасению полярной экспедиции Умберто Нобиле, потерпевшей крушение на дирижабле «Италия».

Пилотом четвёртого самолёта был Илья Мазурук, тоже очень опытный пилот, который в 1935-м за 45 часов перелетел из Москвы на Сахалин. За участие в «папанинской» экспедиции Мазурук получит звание Героя Советского Союза.

Разведывательным самолётом управлял Павел Головин, который в мае 1937 стал первым в мире пилотом самолёта, пролетевшим над Северным Полюсом.

Пилотов авиаотряда обучал посадкам на лёд Леонард Крузе, который в 1936-м совершил рекордный для своего времени перелёт Ленинград-Иркутск-Нордвик протяжённостью около 10 000 км. На самолёте Р-5 Крузе помогал разведывать состояние льда в районе Северного Полюса для посадки авиагруппы «папанинской» экспедиции.

Первый слева — Иван Спирин, в центре — Отто Шмидт, третий справа — радист экспедиции Эрнст Кренкель.

Полёт был труден, долог и проходил в несколько этапов: Москва—Архангельск—Нарьян-Мар—остров Рудольфа. Лишь 21 мая первая машины авиагруппы сделала финальный «рывок» к Северному Полюсу. Чуть не произошла трагедия: возникла утечка антифриза в одном из моторов. Толстенные крылья ТБ-3 позволяли перемещаться внутри них, механики вскрыли изнутри обшивку крыла, и в течение всего полёта попеременно обматывали тряпкой место утечки, а когда тряпка намокала, антифриз выжимали в ведро и вручную закачивали обратно в мотор. «Обматывали тряпкой» означает, что человек через дыру в обшивке крыла высовывал руки при 20-градусном морозе и скорости полёта около 150-180 км/ч, чтобы намотать тряпку на трубопровод. И так на протяжении нескольких часов, пока наконец не приземлились на Северном Полюсе. Водопьянов стал первым в мире пилотом, приземлившимся на Северном Полюсе. Участники экспедиции и экипаж самолёта начали сборку жилой палатки.

Остальные самолёты прибывали поодиночке и в разные дни: штурманам и пилотам было очень непросто найти место посадки первого самолёта, к тому же в сложных условиях — сильный ветер, снежные заряды, отсутствие каких-либо визуальных ориентиров для привязки к местности. Наконец, 5 июня вся экспедиция оказалась в сборе, а 6 июня самолёты улетели домой — этот день считается официальным началом работы дрейфующей станции «Северный Полюс—1».

В центре — Папанин.

Четыре «папанинца» остались на льдине одни на долгие 9 месяцев.

Программа научных исследований была очень насыщенной — все четыре участника экспедиции работали по 16-18 часов. Измерялась температура и влажность воздуха, скорость и направление ветра, толщина льда, скорость и направление дрейфа, температура воды на разных глубинах, параметры магнитного поля, проводились гравитационные измерения, гидрохимические и гидробиологические, и так далее. Ежедневно Кренкель устанавливал связь с Большой Землёй и передавал сводку сделанного за день, принимал радиограммы. И всё это азбукой Морзе, если что. Специально для радиостанции полярники построили снежный домик:

Сначала кухней «папанинцам» служила самая обычная палатка, однако потом они выложили из снежных блоков более удобное — и тёплое — помещение. Припасы были распределены по трём палаткам на тот случай, что если вдруг льдина расколется, то будут потеряны не все продукты сразу.

Будни полярников были очень непростыми: немалую часть экспедиции в жилой палатке была отрицательная температура. По воспоминаниям Папанина, просыпаясь по утрам, приходилось долго готовить себя к тому, чтобы расстегнуть тёплый спальный мешок и выскочить на ледяной воздух. Затем начинаешь быстро-быстро одеваться: два слоя тёплого нательного белья, утеплённые штаны, две пары шерстяных носок, свитер, полушубок, шапку, унты.

Ежедневно нужно было измерять глубину моря подо льдом и брать пробы воды. Для этого в лунки опускали до 4 км троса с привязанными термометрами и батометрами. А потом всё это нужно было ручными лебёдками поднимать на поверхность. Также приходилось регулярно измерять направления течения на разных глубинах. Работа на лебёдках была тяжёлой и изматывающей.

Ледяное поле, на котором стояла станция, под слоем снега всё было пронизано сквозными трещинами вплоть до морской воды, поэтому полярникам приходилось быть внимательнее при раскопке снега. А во время оттепелей и дождей начинались другие проблемы: рушились стены снежных домиков, подтапливало палатки, всюду текли ручьи, льдину покрывали настоящие озёра. Доходило до того, что перемещаться между точками проведения научных измерений и наблюдений можно было только на надувной резиновой лодке.

Из-за дождей, тумана и мокрого снега одежда намокала, становилась тяжёлой и холодной, приходилось долго и трудно просушивать её. Это сегодня нам доступны высокотехнологичные синтетические ткани и утеплители, мембраны и водоотталкивающие пропитки. А тогда выбор был невелик: хлопковые и шерстяные ткани, мех и пух — со всеми вытекающими недостатками вроде массы, толщины, гигроскопичности и времени высыхания. Запасы топлива были ограничены, поэтому нельзя было слишком интенсивно жечь примусы для просушки одежды. В общем, это вам не в офисе карьеру строить.

В таких буднях прошло восемь месяцев.

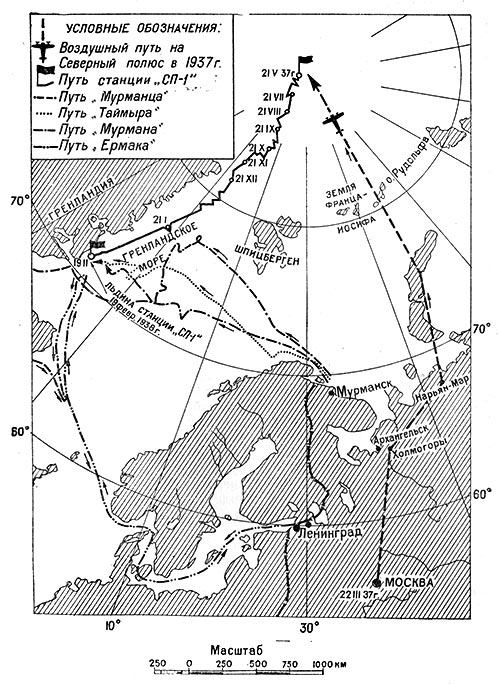

Изначально льдина, на которой устроили станцию, имела размеры примерно 3 х 5 км. Однако по мере дрейфа к югу она становилась всё меньше: лёд становился тоньше, от льдины откалывались куски. 1 февраля 1938-го разыгрался шторм, в результате которого станция оказалась на клочке льда примерно 300 х 200 метров. Была потеряна часть припасов. Полярники сообщили об этом по рации, и на Большой Земле экстренно начали готовить эвакуацию. На спасение «папанинцев» отправили три корабля, которые могли быстрее всего оказаться в нужном районе у берегов Гренландии: пароход «Мурманец», ледоколы «Таймыр» и «Мурман».

19 февраля 1938 года экспедиция была успешно эвакуирована со льдины подошедшими ледоколами. К тому моменту «Северный Полюс—1» продрейфовала около 2500 км. Собранные в ходе экспедиции данные получили высокую оценку как в советских, так и в мировых научных кругах.

Документальный фильм об экспедиции «На Северном полюсе»:

А на этой карте отмечено несколько маршрутов полярных путешествий, в том числе и экспедиции Папанина.

Новые возможности для науки. Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс»

18 декабря на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» (г. Санкт-Петербург) состоялась церемония спуска на воду ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс». Уникальное судно пр. 00903 строится по заказу Росгидромета и в ближайшем будущем пополнит научный флот. С его помощью будут проводиться новые исследования Арктики, невозможные или чрезмерно сложные в текущих условиях.

В интересах науки

В 1937-2015 гг. наша страна развернула более 40 дрейфующих научно-исследовательских станций «Северный полюс», обеспечивших всестороннее исследование арктического региона. В последние годы такие станции не строятся из-за изменения климата и повышенных рисков. Тем не менее, был найден способ проведения исследований без угроз для полярников и материальной части.

В 2015-16 гг. КБ «Вымпел» и завод «Адмиралтейские верфи» начали проработку облика перспективного исследовательского судна-платформы для научно-исследовательской станции. В 2018 г. был готов аванпроект, что позволило перевести программу строительства на новую стадию.

19 апреля 2018 г. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и «Адмиралтейские верфи» подписали контракт на разработку технического проекта ледостойкой самодвижущейся платформы «00903» с последующим строительством такого судна. Стоимость работ оценили почти в 7 млрд руб. Сдача готовой платформы ожидалась до конца 2020 г.

Строительство судна запустили в конце 2018 г. 10 апреля 2019-го состоялась торжественная церемония закладки. Платформа получила имя «Северный полюс». Весной этого года стало известно, что заказчик скорректировал свои требования. Необходимость доработки проекта и выполнение подобных изменений привели к росту стоимости проекта на 2-2,5 млрд руб. и к смещению сроков сдачи платформы на конец 2022 г.

Строительство научно-исследовательского судна продолжилось и к настоящему времени перешло на новую стадию. 18 декабря состоялся спуск корпуса на воду. Сейчас «Северный полюс» находится у причальной стенки, где осуществляется достройка. Эти работы завершатся не ранее следующего года, а в 2022-м планируется выполнить все необходимые испытания.

Технический облик

К проекту 00903 предъявлялись специфические требования, что привело к формированию необычного облика платформы. Так, судно должно иметь возможность преодоления льдов, а также длительного дрейфа вместе с льдинами в любое время года. Предъявляются высокие требования по автономности. Кроме того, на борту платформы необходимо разместить большое количество разнообразного научного оборудования. По сути, предусматривается строительство самоходного научно-исследовательского центра с широкими возможностями.

По проекту, «Северный полюс» имеет длину 83,1 м, ширину 22,5 м и водоизмещение ок. 10,4 тыс.т. В связи с особыми условиями службы судно получило корпус оригинальной конструкции. Его нижняя часть имеет яйцеобразную форму, предотвращающую зажатие льдами и разрушение. Предусматриваются высокие борта; выраженная крупная надстройка отсутствует. Платформа в целом имеет ледовый класс Arc5 – самостоятельное плавание в однолетних льдах толщиной до 1 м. При этом корпус соответствует классу Arc8, что позволяет самостоятельно работать во льдах толщиной до 2-3 м.

Платформа получит неатомную энергоустановку мощностью 4200 кВт. Движение обеспечат две винто-рулевые колонки в корме и носовое подруливающее устройство. Максимальная скорость превысит 10 узлов. Движение во льдах возможно как за ледоколом, так и самостоятельно. За счет большого запаса горючего на борту и в связи со специфическими режимами работы энергоустановки автономность по топливу доведена до 2 лет.

На борту «Северного полюса» разместят несколько лабораторий разного назначения. Судно сможет проводить геологические, геофизические, океанографические, акустические и иные исследования. Также судно сможет нести вертолет Ми-8АМТ в арктическом исполнении, катера и другую технику.

Значение для науки

Вместе с перспективной ледостойкой самодвижущейся платформой Росгидромет получит ряд новых возможностей по проведению исследований в суровых арктических условиях. В своей главной роли «Северный полюс» станет заменой для одноименных дрейфующих станций на льдинах, имеющей значительные преимущества перед ними.

Стандартный сценарий использования самодвижущейся платформы весьма интересен. Судно, самостоятельно или с помощью ледокола, должно будет выходить в заданную точку и ложиться в дрейф. Без ущерба для конструкции оно сможет вмерзнуть в лед и осуществлять дальнейшее плавание вместе с ним. Такой дрейф может продолжаться до двух лет, после чего платформа вновь включит двигатели и отправится на базу. При необходимости судно сможет принимать или отправлять вертолеты с грузами и пассажирами.

Самодвижущаяся платформа в роли базы для исследовательской станции имеет очевидные преимущества перед льдиной. Она отличается безопасностью, предсказуема и управляема. Кроме того, на судне можно с большим удобством и эффективностью разместить большее количество научной аппаратуры, а также обеспечить его энергоснабжение и полноценную работу. Наконец, проще организовать должный комфорт работы экипажа и ученых.

«Северный полюс» является уникальным судном. Специализированная платформа для организации дрейфующих станций создается впервые не только в нашей стране, но и в мире. Подобная новизна прямо связана с рядом преимуществ. В то же время, она приводит к определенным рискам и затруднениям. Так, окончательный облик платформы удалось сформировать не сразу, а его корректировки привели к сдвигу сроков и росту стоимости строительства.

Ожидаемое будущее

Несколько дней назад ледостойкую самодвижущуюся платформу нового проекта спустили на воду и отвели на достройку у стенки. В ближайшее время «Адмиралтейские верфи» установят на судно все оставшееся оборудование, в т.ч. научного назначения, а затем выведут его на ходовые испытания. Эти мероприятия планируется завершить до конца 2022 г., после чего готовый «Северный полюс» передадут Росгидромету.

Уже в 2023 г. новое научно-исследовательские судно может отправиться в свою первую экспедицию. Весьма вероятно, ученые используют его главные возможности и возобновят практику развертывания дрейфующих станций. В отдаленном будущем следует ожидать возобновление длительной и регулярной работы подобных научных объектов, невозможной в нынешних условиях.

Очевидно, что платформа пр. 00903 способна не только дрейфовать со льдами. С помощью «Северного полюса» можно будет организовывать любые другие научные экспедиции с целью всестороннего изучения Арктики. Вероятно, особое внимание будет уделяться исследованиям, обеспечивающим экономическое освоение региона. Кроме того, результаты научной работы могут быть полезными и для военного ведомства, которое отвечает за защиту северных рубежей.

Таким образом, уже сейчас, за два года до ожидаемой сдачи, ясно, что новое научно-исследовательское судно-платформа не будет простаивать без дела. Росгидромет, самостоятельно и в сотрудничестве с другими ведомствами, будет проводить массу экспедиций разного рода. Строящийся «Северный полюс» станет отличным дополнением для существующего научно-исследовательского флота и серьезно расширит его возможности.

Дрейфующая станция «Северный полюс-1»

Северный полюс — точка, в которой воображаемая ось протыкает земную поверхность в северном полушарии, находится в самом сердце Ледовитого океана, в районе, практически равноудалённом как от североамериканского, так и евразийского побережья. Но морские волны здесь не бушуют. Океан покрыт панцирем многолетних нетающих льдов. Долгие годы полюс оставался недоступным для людей. Льды вставали непреодолимой преградой на пути кораблей. Льды приходили в движение и громоздили непроходимые горы-торосы перед собачьими упряжками, тянущими нарты. Внезапно открывающиеся во льдах трещины поглощали целые экспедиции.

Льды — не меняющиеся каждый миг волны, но и незыблемостью настоящей суши они не обладают. Они постоянно движутся, увлекаемые течениями и ветрами. На Северном полюсе не установишь раз и навсегда какой-либо опознавательный знак, указывающий, что та или иная экспедиция побывала именно здесь. Поэтому честь первого покорения Северного полюса оспаривают друг у друга несколько отважных путешественников. В одних источниках можно прочесть, что первым полюса достиг американец Фредерик Кук 21 апреля 1908 г., в других — его соотечественник Роберт Пири 6 апреля 1909 г. Экспедиция же, относительно которой ни у кого не возникает сомнений, что её участники во главе с Уолли Гербертом точно побывали именно на 90-ом градусе северной широты в точке пересечения всех меридианов, была организована лишь в 1969 г., к шестидесятой годовщине похода Пири. Не стоит, однако, придираться к десятым долям градуса. К тому времени в районе Северного полюса был проведен целый ряд интереснейших исследований, значительная часть которых принадлежала знаменитой экспедиции Ивана Дмитриевича Папанина, состоявшейся в 1937 — 1938 гг.

Отважный замысел

До сих пор длительное пребывание исследователей в центральных районах Ледовитого океана было затруднено сложностью доставки туда всех необходимых ресурсов. На этот раз к делу решили подойти основательно. На острове Рудольфа, самом северном из островов архипелага Земля Франца-Иосифа, являющемся ближайшей к Северному полюсу сушей (расстояние — около 900 км), был создан аэродром, который должен был служить перевалочной базой. Здесь вырос целый полярный посёлок: два жилых дома, радиостанция, гараж, баня, два технических склада, продовольственный склад и даже скотный двор.

Весной 1937 г. вылетевшие с острова Рудольфа лётчики присмотрели ближайшую к Северному полюсу ледяную площадку, годную для посадки. 21 мая самолёт, который вёл Герой Советского Союза лётчик Михаил Васильевич Водопьянов, совершил посадку приблизительно в 20 км за полюсом (если считать по прямой от острова Рудольфа) и высадил на ровную льдину размерами 5 на 3 км четырёх полярников — будущий обслуживающий персонал научно-исследовательской станции. Руководителем станции стал Дмитрий Иванович Папанин, радистом — Эрнст Теодорович Кренкель. В состав экспедиции также вошли метеоролог и геофизик Евгений Константинович Фёдоров и гидробиолог Пётр Петрович Ширшов, последний должен был выполнять на станции ещё и функции врача. Самому старшему участнику экспедиции, Папанину, было 43 года, самому младшему, Фёдорову — 27. Пятым обитателем научной станции стал пёс по кличке Весёлый.

Последующие две недели на льдину, где обосновались папанинцы, прибывали самолёты с продовольствием и оборудованием. 6 июня произошло торжественное и официальное открытие первой в мире дрейфующей станции «Северный полюс-1». В тот же день самолёты вернулись на остров Рудольфа, оставив четырёх исследователей и собаку среди льдов. Предполагалось, что они останутся в Ледовитом океана на долгие месяцы, но точных сроков окончания экспедиции никто тогда назвать не мог. Всё должно было зависеть от погоды и состояния льда. Взятых с собой продовольственных припасов хватало на 700 дней, но разумеется, на такой длительный пребывание во льдах никто не рассчитывал, просто брали в расчёт возможную гибель части продовольствия.

Вчетвером среди льдов

Жилым домом папанинцам служила палатка изготовленная по специальному заказу на московском заводе «Каучук». Вместе с кроватями она весила 53 кг. Её длина составляла 3,7 м, ширина — 2,5 м, высота — 2 м. Материалом для неё послужил толстый брезент, между слоями было проложено два слоя гагачьего пуха. Пол был надувной. Толщина воздушной подушки, которая отделяла его от льда — 15 см. Каркас палатки состоял из полых алюминиевых труб. У входа имелся тамбур, чтобы при открывании дверей ветер не выдувал тепло. Кровати были установлены в два яруса, как в купе железнодорожного вагона. В экспедицию взяли два вида спальных мешков: шёлковые на гагачьем пуху и изготовленные из волчьего меха. Источником тепла в жилой палатке служили керосиновые лампы, но входе зимовки полярники пришли к выводу, что это не лучший способ отапливать помещение. Во время горения керосиновых ламп в палатке оставалось много копоти и становилось трудно дышать. Предпочтительнее были бы керосиновые печи с вытяжными трубами.

Центральная радиолаборатория в Ленинграде по личным чертежам Эрнста Кренкеля изготовила для полярников две радиостанции: основную — мощностью в 80 Вт, и аварийную мощностью в 20 Вт. Источником питания служили щелочные аккумуляторы, заряжаемые от ветряка. На случай неподходящих погодных условий или неисправности ветряка папанинцы взяли с собой ножной и ручной двигатель, так называемый «солдат-мотор», построенный в виде велосипеда. На совсем уже крайний случай прихватили два бензиновых двигателя.

Для приготовления пищи на станции имелось два примуса тульского производства. Их резервуары вмещали до 12 л горючего, что избавляло от необходимости часто подливать керосин. Поначалу кухней полярникам служила отдельная шёлковая палатка, позже её заменила капитальная постройка из ледяных кирпичей. Для исследовательских работ в снаряжении экспедиции имелись специальные прорезиненные палатки, два клиппербота, две байдарки, и очень лёгкие, сконструированные по особым чертежам ясеневые нарты. Не исключалось, что исследователям придётся спешно убираться с разваливающейся льдины.

Оказавшись на месте, полярники первым делом установили будку для метеорологических наблюдений и прорубили лунку, чтобы установить толщину льдины, которая должна была стать для них домом на долгие месяцы. Оказалось, что от воды их отделяет 3 м 10 см льда. В день официального открытия станции (6 июня 1937 г.) гидробиолог и океанограф Пётр Петрович Ширшов измерил глубину моря на Северном полюсе. Оказалось — она равна 4290 м. Была взята также проба донного грунта, который представлял собой зеленовато-серый тонкий ил.

Если быть, точным, то на момент взятия пробы папанинцы успели уже миновать Северный полюс. В те дни станция дрейфовала в сторону Гренландии с средней скоростью около 20 миль в сутки. Так что ещё до отлёта самолётов льдина пересекла 89 паралель. 7 июня координаты станции были 88 градусов 54 минуты северной широты и 20 градусов западной долготы.

Полюс смерти?

Готовясь к экспедиции, советские полярники исходили из распространённого тогда научного представления, что центральные районы Ледовитого океана абсолютно безжизненны. Предполагалось, что в океаническую воду, скрытую под ледяным щитом, не проникает достаточно света, для развития там растительного планктона, который является основой пищевой пирамиды в море. Следовательно, и более высокоразвитые живые существа не могут постоянно обитать в этих местах.

Убеждённым сторонником этой теории был такой авторитет в области полярных исследований, как Фритьоф Нансен. Но ещё до того, как папанинцев покинули самолёты, они увидели неподалёку от станции чистика, водоплавающую птицу, обычную на побережье Северного Ледовитого океана. Впрочем, чистик мог быть случайным гостем на полюсе, и кто-то из полярников даже высказал мысль, что его завезли сюда самолётом. Но дальнейшие исследования папанинцев окончательно поставили крест на теории «полюса смерти». Первая же поднятая из толщи воды сетка была полна разнообразными мелкими животными: рачками, медузами и т. д. Что касается фитопланктона, то он также имелся в изобилии. Исследователи неоднократно наблюдали близ полюса весьма красивое зрелище: громоздящиеся глыбы льда, окрашенные микроскопическими водорослями в различные цвета: зелёные, красные и оранжевые.

Самая северная метеостанция в мире

Существование дрейфующей станции «Северный полюс-1» открывало сказочные перспективы перед учёными-метеорологами. Папанинцы четырежды в день передавали метеосводки на остров Рудольфа. Добытые таким образом данные вносились в общие синоптические карты. Основываясь на наблюдениях, сделанных на дрейфующей станции, метеорологи пересмотрели ряд старых теорий об антициклонах в центральном полярном бассейне.

Были и особые задания. Уже 10 июня по радио было получено важное распоряжение из Москвы:

«Обслужить сводками погоды и радиосвязью перелёт Чкалова через Северный полюс в Америку».

Само наличие в районе полюса дрейфующей станции и аэродрома при ней было дополнительным аргументом к тому, чтобы разрешить этот рискованный перелёт. В случае возникновения аварийной ситуации, можно было надеяться посадить самолёт здесь, в восьмистах километрах к северу от Рудольфа. Двумя годами раньше, когда Валерий Чкалов впервые обратился к Сталину с идеей трансполярного перелёта, он не получил на него разрешения. Гибель самолёта и экипажа негативно сказалась бы на международном престиже, и руководство страны предпочло тогда менее опасный маршрут от Москвы до Петропавловска-Камчатского.

Самолёт Валерия Чкалова вылетел 18 июня в 4 часа утра. Радист дрейфующей станции «Северный полюс-1» Эрнст Кренкель поддерживал с ним постоянную связь, не отходя от рации в течении 36 часов. Ранним утром 19 июня папанинцы услышали гул мотора, но сам самолёт был скрыт облаками. Вскоре Кренкель принял чкаловскую радиограмму: «Перевалили полюс. Попутный ветер. Видим ледяные поля с трещинами и разводьями. Настроение бодрое». А к вечеру пришло распоряжение из Москвы: «Передачу дополнительных метеорологических сводок прекратить». 20 июня самолёт Чкалова благополучно приземлился в Ванкувере.

4 июля папаницы получили задание обеспечить метеосводками беспосадочный перелёт Москва-Северный полюс-Сан-Джасинто (США) лётчика Михаила Громова, рекордный по дальности. Это воздушное путешествие также окончилось успешно.

30 июля на станции стало известно о предстоящем перелёте Сигизмунда Леваневского по маршруту Москва-Северный полюс-Фербенкс (Аляска). 12 августа самолёт Леваневского вылетел из Москвы. А 13 августа, в 17 часов 58 минут по московскому времени связь с ним прервалась. Последнее сообщение лётчик прислал, пролетая над советским побережьем Северного Ледовитого океана. С тех пор о судьбе Леваневского ничего неизвестно. Его следы пытались искать и на евразийском и на североамериканском побережье. Ещё много недель папанинцы снабжали дополнительными метеосводками лётчиков, ищущих пропавший самолёт на дрейфующих льдах. Но все их усилия были тщетны.

Трудовые будни

В числе задач, стоящих перед папанинцами, была задача дать для Международного конгресса геологов сведения о морском дне в районе Северного полюса. Щуп для взятия проб грунта опускали на более чем четырёхкилометровую глубину при помощи собранной тут же на льдине ручной лебёдки. Это была тяжёлая изнурительная работа, требующая непрерывных усилий в течение 3-4 часов. Полученные таким образом пробы раскладывали в целлофановые пакетики. Кроме того, Ширшов регулярно отбирал пробы воды на различных глубинах. Было установлено, что в придонных слоях температура несколько выше, чем в толще воды на глубине 2-3 тыс. м. Это явление отнесли за счёт нагревания воды теплом, поступающим из земной коры.

В последней декаде июля исследователи зафиксировали заметное развитие растительного планктона в верхних слоях моря. По-видимому, в это время в центральной области Ледовитого океана наступает гидробиологическая весна. В конце лета, когда снеговой покрол на льду растаял, в поверхностный слой моря проникало особенно много солнечного света: на протяжении всего сентября полярники наблюдали значительное развитие, цветение растительного планктона.

Постепенно у членов экспедиции выработался устойчивый график гидрологических работ. Через каждые 30 миль пройденного льдиной пути, если позволяла погода, они измеряли глубину океана. Затем брали пробы воды с разных глубин: 5 м, 10 м, 25 м, 50 м, 75 м, 100 м, 150 м, 200 м, 250 м, 300 м, 400 м, 500 м, 750 м, 1000 м, 1500 м, 2000 м, и далее до дна через каждые 500 м.

Был сделан ряд интересных наблюдений в отношении океанических течений и их связи с движением льда. Оказалось, что дрейф льда увлекает с собой только сравнительно тонкий поверхностный слой воды, толщиной до 25-35 м. Под этим слоем, на глубине 50-75 м, а нередко и до100 м, возникает обратное течение, компенсирующее сгон воды поверхностного слоя.

До папанинцев никто не измерял магнитного склонения в центральной части Северного Ледовитого океана, не определял угла отклонения магнитной стрелки от направления истинного меридиана. Склонения же вблизи географического и магнитного полюсов меняются очень резко. До сих пор магнитные карты центральной части Арктики составлялись на основании различных предположений о том или ином распределении магнитной силы по земной поверхности. Во время пребывание на станции «Северный полюс-1» Евгений Фёдоров регулярно, через каждые 30-40 миль проводил магнитные измерения., что послужило началом для составления надёжной магнитной карты центрального полярного бассейна.

Лето на Северном полюсе

Находясь на дрейфующей станции, Иван Дмитриевич Папанин вёл дневник, в который ежедневно записывал важнейшие события и наблюдения. Немало внимания там уделяется погоде, так что, читая эти записи, можно получить самое полное представление о смене времён года в Центральной Арктике.

28 июня: «На дворе отвратительная погода: льёт самый настоящий дождь, везде бежит вода, кухня протекает. Порывы ветра достигают восемнадцати метров в секунду. При такой силе ветряк не может работать, его крылья складываются».

3 июля: «Всюду снег толстым слоем ложится на палатки, потом начинает таять, и вода протекает внутрь. Ну и лето! В такую погоду не хочется выходить на улицу. Оттуда возвращаешься промокший насквозь, а сушить одежду негде.

4 июля: «Арктическое лето окончательно утвердилось. Температура — плюс полградуса. Туман, какая-то пронизывающая сырость. Когда-то плотный, искрящийся снег нашего поля теперь превратился в сырую кашу».

18 июля: «Пурга — это наш бич: она заваливает снежным покровом наше хозяйство, заметает протоптанные дорожки к палаткам и базам. Сколько дополнительной тяжелой работы вызывает у нас пурга!».

26 июля: «Встреченные большой радостью заморозки продержались недолго. Погода отвратительная: туман, моросит дождь, температура воздуха — четыре градуса тепла. Лёд снова начал сильно таять. Наша жилая палатка в опасности. Канал, по которому бежит вода в прорубь, углубился до шестнадцати сантиметров. Ходить к палатке даже по доскам теперь опасно: можно свалиться в широкую полынью. Много возни доставляет нам гидрологическая лунка, куда бурным ручьём стекает вода с окрестных озёр. Образовался стремительный водоворот, размывающий стенки проруби и угрожающий лебёдке. Пётр Петрович старательно её укрепляет. Там, у лунки, такой сильный напор воды с двух сторон, что Ширшов боится потерять свою драгоценную лебёдку. Он делает целое сооружение из досок, кусков фанеры и палок. Даже все свободные лыжи пошли в дело. Провозился до самого обеда. Зато теперь лебёдка, кажется в безопасности».

К середине лета льдина, на которой обосновалась дрейфующая станция, покрылась пресноводными голубыми озёрами и проливами, по которым папанинцы время от времени совершали прогулки на байдарке. По словам обитателей льдины, озёра были очень красивы, но причиняли и огорчения. До одной из баз невозможно было добраться посуху, а ледовый аэродром пришёл в полную негодность, так что авиасообщение с островом Рудольфа в этот сезон наладить было нельзя. Полярники были окончательно отрезаны от большой земли.

Обилие влаги на поверхности льдины затрудняла и гидрологические работы. Одна из возникших в ходе работ проблем была связана с тем, что температура замерзания солёной воды несколько ниже, чем у пресной, поэтому вода в океане может иметь отрицательную температуру. Что касается талого снега, то он является источником пресной воды. Намокшая на поверхности гидрологическая вертушка при погружении может покрыться льдом и сломаться. За её состоянием приходилось тщательно следить.

Связь с Большим Миром

Ледяной арктический ветер доставлял полярникам много неприятных ощущений, но он же был основным источником энергии для радиостанции. В дневнике Папанина имеется следующая запись:

«Когда у нас устанавливается хорошая погода, это приятно для жизни и души, но Эрнст во время штиля начинает грустить, с тревогой поглядывает на аккумуляторы, вздыхает и экономит каждое слово при радиопередаче». Далее описан процесс передачи радиограмм во время штиля: «Ветра нет, аккумуляторы слабы, и Эрнст передаёт наши телеграммы и корреспонденцию на остров Рудольфа только в то время, когда мы накручиваем свою ручную машинку. Крутим её вдвоём, а третий дожидается своей очереди. После каждых ста слов передачи один из нас сменяется.»

Надо сказать, что корреспонденция обитателей льдины была очень обширной. Кроме обязательных научных сводок они отправляли репортажи во множество советских газет, каждая из которых стремилась заполучить хотя бы строку, подписанную знаменитыми полярниками. Радист самой северной в мире радиостанции Эрнст Кренкель с энтузиазмом принимал участие в столь популярных в то время радиомарафонах. 29 июля, в день, когда дрейфующая станция пересекала 88 параллель, ему удалось связаться с радиолюбителем из Южной Австралии, установив таким образом мировой рекорд.

Во время знаменитого папанинского дрейфа в СССР происходили выборы в Верховный Совет. Пребывание прославленных полярников на льдине не помешало их выдвижению кандидатами в депутаты. Иван Дмитриевич Папанин был избран от Карельской АССР, Кренкель — от Башкирской СССР, Фёдоров от Киргизской ССР. Ширшов — от города Днепропетровска.

Приближение зимы

В конце августа летней погоде пришёл конец, и начались обильные снегопады. Температура воздуха уже не поднималась выше нуля. Снега заметали льдину, и папанинцы тратили много времени, выравнивая сугробы на аэродроме, чтобы сделать его вновь пригодным для посадки самолётов. Это было особенно важным, учитывая, что полярные лётчики не переставали бороздить воздушное пространство над Ледовитым океаном в надежде найти пропавший самолёт Сигизмунда Леваневского. Дрейфующая станция «Северный полюс» исправно снабжала спасателей метеосводками.

В первых числах сентября папанинцы принялись за сооружение «полярного архитектурного ансамбля». Они делали кирпичи из мокрого снега и складывали вспомогательные постройки: кухню, научные павильоны, складские помещения. В условиях Северного полюса такой строительный материал оказался весьма прочным и практичным. Была освоена и другая строительная техника — возведение построек из снежного «бетона». На месте будущих стен устанавливали щиты и заполняли пространство между ними снегом, смешанным с водой.

Обитатели станции старались по возможности расширять территорию своей «полярной усадьбы», не концентрировать всего в одном месте, чтобы понизить вероятность гибели всех запасов.

Пресная вода, от избытка которой так страдали полярники в летние месяцы, теперь была в дефиците. Чтобы добыть из льда и снега ведро воды, приходилось работать полдня. Заведовавший кухней Папанин, чтобы сэкономить воду, заменил мытьё посуды протиранием мокрой ваткой.

Дрейф шёл неравномерно, скачками. Где-то лёд сопротивлялся, и происходило сжатие, над поверхностью льдины вздымались ледяные горы — торосы.

5 октября в папанинском дневнике появилась следующая запись: «Перед сном услышал какой-то гул: началось перемещение льдов. В районе полыньи происходит сжатие; оттуда всё время доносится треск».

6 октября: «Кругом — много битого льда. Очевидно, ветер здесь здорово хозяйничал. Сжатие отразилось на нашей льдине. В разных местах я заметил трещины, по краям льдины появились высокие торосы и ледяные курганы. Это — молодой лёд, выброшенный сжатием на наше ледяное поле». Приходилось всё время быть на чеку: сжатие и торошение угрожало целостности льдины, на которой обосновалась дрейфующая станция, не меньше, чем таяние.

25 октября: «В шесть часов вечера мы испытали сильный толчок — наша льдина содрогнулась. Но никаких внешних признаков сжатия пока незамечено». 30 октября: «Сегодня, сидя в палатке, ощущали сильные толчки; таких сотрясений на нашей льдине раньше не было: впечатление такое, будто километрах в двух от нас стреляли из трёхдюймовых орудий». 18 ноября «Ночью ощущались сильные толчки. Временами раздавался глухой гул, но мы привыкли к этим звукам на нашей льдине, и они мало беспокоят нас. Однако внимательно следим за всякими изменениями ледяного поля. После утреннего чая мы пошли проверить, как выглядит наша трещина. Всё оказалось в порядке; значит, напирало с северо-востока».

24 ноября: «Весь день был слышен гул, напоминающий артиллерийскую канонаду. Нашу льдину стало крепче ворочать: мы приближаемся к северо-восточным берегам Гренландии, а там, вероятно, изрядное скопление льда. Возле трещины большие куски льда, которые оторвались от нашего поля. Они торчат вертикально, создавая причудливые, фантастические пейзажи».

Дрейф у берегов Гренландии

11 октября станция пересекла 85 параллель. До сих пор средняя скорость дрейфа составляла приблизительно один географический градус в месяц. Когда строились прогнозы для экспедиции, предполагалось, что движение будет замедляться к зиме, по мере срастания льдин в более обширные ледяные поля. На деле вышло наоборот. Скорость движения льдов постепенно возрастала. 7 ноября, в двадцатую годовщину Великой Октябрской социалистической революции папанинская льдина распростилась с 84 параллелью.

Дрейф шёл быстрее ожидаемого. В Москве выказывали опасения, что скоро станция окажется в области разреженного льда и предлагали снять папанинцев со льдины в декабре месяце. Но полярники категорически отказались, желая продолжить исследования.

Существовала определённая вероятность, что льдина застрянет у берегов Гренландии. На этот случай Датское Восточно-Гренландское китобойное общество «Нанук» любезно предложило папанинцам воспользоваться его продуктовыми базами и запасными радиостанциями. Самая северная хижина общества находилась на широте 76 градусов 50 минут.

18 декабря координаты станции были 81 градус 44 минуты северной широты. Она находилась уже южнее острова Рудольфа, и её обитатели не могли больше называться самыми северными людьми в мире. 22 декабря папанинцы простились с Северным Ледовитым океаном и вышли в атлантические воды. В последних числах декабря их льдина пересекла восьмидесятую параллель. Теперь она дрейфовала вдоль восточного берега Гренландии. Глубина моря здесь была сравнительна невелика: 200-300 м.

Когда экспедиция только планировалась, её участники не предполагали, что их может занести так далеко на юг. Взятые, как думалось тогда, с большим запасом карты изображали приполярные районы лишь до 77 градуса северной широты. Исследователи начали всерьёз опасаться, что на последнем этапе дрейфа им придётся обойтись без карт.

Рабочее расписание сотрудников дрейфующей станции «Соверной полюс-1» не зависело от дней недели. Но 1 января 1938 г. впервые за всё время пребывания на льдине был объявлен всеобщий обязательный выходной. Папанинцы встретили Новый год сидя в палатке и слушая по радио праздничный концерт. Погода в тот день была необыкновенно тёплая — всего 6 градусов мороза. 2 января над горизонтом появилась узкая полоса зари. Большая часть полярной ночи уже была позади, как и большая часть путешествия. Десять дней спустя на встречу дрейфующим папанинцам из порта вышел ледокол «Мурманец». В его задачу входило патрулировать кромку льда, чтобы в случае необходимости взять на борт участников экспедиции.

Льды сжимаются

Запись в дневнике Папанина за 12 января:

«Утром я долго стоял возле палатки и любовался зарёй. В лунную ночь наш лагерь напоминает какое-то сказочное царство. Льды, окружающие нас, очень красивы. Торосы нагромождены друг на друга в причудливом беспорядке. Освещаемые луной, они ярко блестят.

Наша палатка засыпана сугробами. Чтобы удобнее было спускаться в жилище, мы устроили несколько ступенек в снегу.

Если наша льдина лопнет, то своё хозяйство мы спасём, за исключением палатки, которой, очевидно, придётся пожертвовать: она сидит глубоко в снегу. Содержать же её постоянно освобождённой от снежных заносов у нас не хватает сил. На всякий случай я поставил нарты у самого выхода: в нужную минуту мы сможем перевезти всё имущество в безопасное место».

Полярная ночь близилась к концу, и заря на горизонте разгоралась всё ярче, но именно в эти дни пришли самые суровые холода и самые тяжёлые испытания. 18 января мороз достиг 47 градусов. Температура в палатке была ниже нуля. У папанинцев имелись запасная керосиновая печь, но, как выяснилось, использовать её для дополнительного обогрева было довольно сложно. При двух работающих печах в палатке не хватало кислорода для дыхания. Оставалось уповать на меховые спальные мешки.

Утром 20 января обитатели дрейфующей станции почувствовали сильный толчок и выскочили из палатки. На первый взгляд всё было в порядке, но дальнейший осмотр территории показал, что обжитая людьми льдина окружена чистой водой и изолирована от соседних льдин. Жилую палатку от ближайшей кромки отделяло всего 300 м. Лебёдка и гидрологическая палатка оказались на другом ледяном поле. Чтобы спасти своё имущество папанинцы должны были спустить на воду байдарку.

В тот день у полярников было много работы, и спать они улеглись под утро, успев заметить, что показатели барометра начали падать, предвещая непогоду. О дальнейших событиях подробно рассказано в дневнике Папанина:

«Вскоре я проснулся. Эрнест сказал:

— Слышен сильный грохот, началось сжатие льдов.

Я вышел из палатки; кругом — вой, стон, треск. Я, признаться, не ожидал, что сжатие льдов может сопровождаться таким страшным шумом.

Вслед за мной на улицу вышли Ширшов и Женя. Все насторожились, оглядываясь вокруг. Мы с Кренкелем принялись осматривать торосы, а Петрович побежал к своей палатке.

Вернувшись в лагерь, мы начали готовить нарты — на случай, если придётся перебираться на другую льдину. Будем держать наготове все научные материалы и радиостанцию: для нас это самое ценное.

Вернулся Петрович и сообщил:

— Трещина ещё больше разошлась!

Решили сесть на байдарку и привезти с той стороны льдины оставшиеся там приборы. За день байдарку занесло снегом; с трудом мы её откопали, очистили, погрузили на нарты и отвезли к кромке льда. Однако спустить здесь байдарку на воду нам не удавалось: разводья были заполнены мелким льдом.

Мы двинулись вдоль трещины, чтобы выбрать место, где есть чистая вода. Долго бродили, пока не нашли узкую водную полосу; спустили тут нашу байдарку. На кромке льда поставили зажжённые фонари: они будут служит нам маяком.

Когда мы возвращались в лагерь, туман ещё больше сгустился. Нам пришлось брести ощупью, по старым следам. Иногда Эрнст ложился на снег и освещал электрическим фонарём следы, чтобы убедиться, правильно ли мы идём». Часть снаряжения, в том числе и лебёдку, перетащить поближе не удалось. Началась пурга, и полярники были вынуждены укрыться в палатке. На следующий день, 21 января, в дневнике Папанина появилась следующая запись: «Я вышел из палатки, чтобы расчистить вход. Открыв двери, я увидел перед собой сплошную снежную стену.

Порывы ветра доходят до двадцати метров в секунду. Давление в барометре упало до семисот двадцати миллиметров. Мало кто из метеорологов на материке наблюдал такое явление!

Мы не можем определиться: облака закрыли звёзды. Женя попытался войти в свою обсерваторию, но вскоре вернулся и сказал:

— Ветер сбивает с ног.

Тогда Женя предложил прорыть траншею из кухни к его обсерватории. Мы сделаем своеобразный подземный ход в снегу, и тогда Фёдоров не будет зависеть от пурги.

Собрал в одно место все инструменты, примусы, иголки, аварийный запас горючего и продуктов. Теперь всё это должно быть под руками: каждую минуту мы ждём опасности».

В тот день исполнилось ровно 8 месяцев со дня высадки папаницев на льдине. Дрейфующую станцию и посланный ей навстречу ледокол «Мурманец» разделяло километров двести океана, но эти загромождённые льдами километры ещё надо было преодолеть.

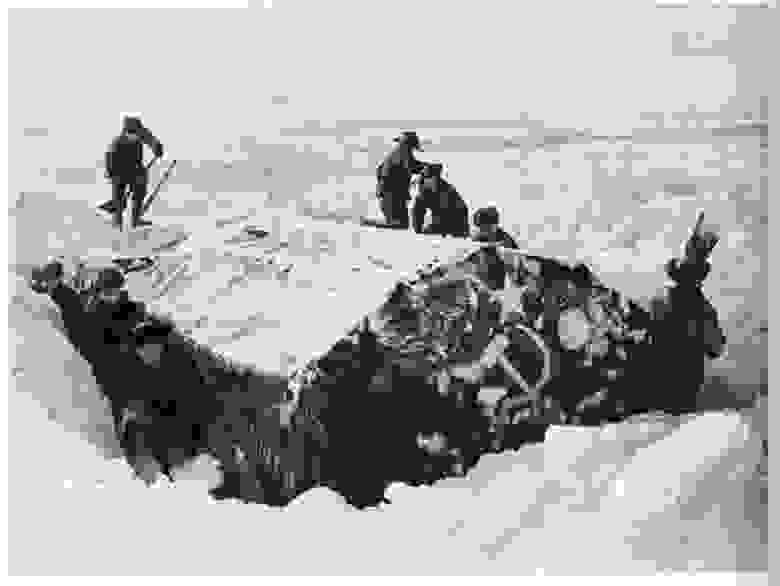

В конце января новые трещины появлялись постоянно, и обитатели льдины спали по очереди, чтобы не оказаться застигнутыми врасплох. 1 февраля лёд треснул под жилой палаткой, заставив папанинцев срочно эвакуироваться. При этом один из продовольственных складов был залит морской водой. Следующие несколько ночей полярники провели в лёгкой исследовательской палатке. Маленький полярный посёлок был разбит на части. Многие постройки оказались на соседних льдинах, а «всё огромное поле, на котором восемь месяцев назад совершили посадку многомоторные воздушные корабли, раскололось на небольшие куски». Теперь исследователи жили на осколке льда размером 30 на 50 м.

Забрать папанинцев при помощи самолётов стало проблематично, а маленькому «Мурманцу» всё не удавалось пробиться к дрейфующей станции. На помощь выслали ещё два ледокола: «Таймыр» и «Ермак».

3 февраля полярники впервые в этом году увидели солнце:

«У горизонта сквозь туман просвечивал долгожданный красный диск. На оранжевом фоне — яркая заря, резко выделяются зубчатые груды торосов».

Запись дневнике Папанина за 6 февраля:

«Нас разбудил Кренкель; он дежурил. Начиналось торошение: льдины с треском и скрипом бились друг о друга. По краям нашего крохотного обломка вырастали ледяные валы. Они состоят из кусков снега и тонкого льда, образовавшегося в трещинах. Ближайший вал появился рядом с нами, в десяти метрах от палатки.

Кренкель при каждом ночном обходе внимательно рассматривал края нашей льдины: мы опасаемся, что дальнейшее сжатие может окончательно разломать её. Трещины между движущимися льдами расширяются.

Мы наблюдали интересное зрелище: отдельные части лагеря то приближались к нам, то отходили обратно. Мы видели, как вблизи проплывали продовольственные базы, отрезанные от нас широкими полыньями. Один раз к нам приблизилась на расстояние полукилометра гидрологическая лебёдка, которую мы совсем потеряли из виду. Хотели достать её, но не успели: лебёдку опять отнесло в сторону.

Зато нам удалось спасти керосин с одной базы. Правда, для этого пришлось проявить большую ловкость. Зевать нельзя было: упустишь минуту — и льдина с базой умчится в сторону. На другие льдины мы нынче не перепрыгивали, так как опасались, что нас унесет и отрежет от лагеря. Так случилось с Весёлым: он прыгнул на соседний обломок, который тут же унесло быстрым течением; с трудом мы спасли любимого пса».

7 февраля пришло сообщение, что «Мурманец» зажат во льдах, так что быстрой помощи ждать не приходилось. А на следующий день сильнейший шторм повредил уцелевшие палатки. Папаницы всю ночь не могли заснуть от холода, а утром приступили к строительству снежного домика. В тот же день они увидели далеко на горизонте горные вершины Гренландии, а на следующий день установившаяся, наконец, хорошая погода позволила определить координаты дрейфующей станции — 72 градуса 6 минут северной широты и 19 градусов 30 минут восточной долготы.

Пришло известие, что на помощь папанинцам спешат «Ермак» и «Таймыр». На борту ледоколов находились лёгкие самолёты, которые могли бы взлететь с подходящего ледяного поля.

За несколько дней спокойной погоды лёд вокруг станции несколько окреп и Ширшов с Фёдоровым, надев лыжи, отправились на поиски посадочной площадки. Пройдя несколько километров на юго-запад, они обнаружили ровное поле у подножия ледяной гряды.

Утром 12 февраля Кренкель поднял всех криком: «Огонь на горизонте!». Это оказался прожектор «Таймыра». На следующий день с ледокола передали, что нашли подходящий аэродром, и собирают на льду самолёты. Папанинцы уже предвкушали скорый отдых, но тут пришло сообщение, что ветер ломает аэродром, и самолёты спешно грузят обратно на борт корабля. 15 февраля лётчикам с «Таймыра» всё же удалось взлететь, но обнаружить дрейфующую станцию им помешал туман. При этом с одним из самолётов, который вёл лётчик Черевичный, была утрачена связь. Он не смог вовремя вернуться на «Таймыр» и совершил вынужденную посадку на лёд. 16 февраля самолёт лётчиа Власова появился над лагерем, и сел на расчищенном папанинцами аэродроме. На станцию он наткнулся случайно, занимаясь поисками пропавшего товарища. В качестве подарка от «таймырцев» Власов передал обитателем дрейфующей станции ящик мандарин и пива. Но радость встречи была омрачена тревогой за Черевичного.

17 февраля Власов нашёл Черевичного, а также обнаружил разводье, позволяющее ледоколам подойти довольно близко к лагерю. 18 февраля Фёдоров сделал последнее астрономическое определение. Координаты были 70 градусов 54 минуты северной широты и 19 градусов 50 минут восточной долготы. Несколько часов спустя полярники увидели дым парохода.

19 февраля папанинцы покинули льдину, на которой провели без двух дней девять месяцев (274 дня). За это время дрейфующая станция «Северный полюс-1» прошла расстояние более 2000 км.