Что такое генерализованная церебральная атрофия 1 степени

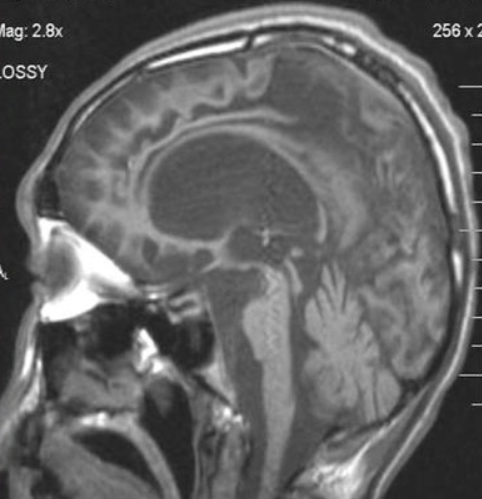

Атрофия головного мозга на МРТ

Магнитно-резонансная томография признана одним из наиболее информативных нейровизуализационных методов исследования. В ходе процедуры получают детальные послойные снимки головного мозга, позволяющие оценить соответствие органа нормам.

МРТ актуальна при диагностике посттравматических состояний, воспалительных, опухолевых, нейродегенеративных изменений. Одно из самых тяжелых нарушений, выявляемых с помощью томографии — атрофия головного мозга. Это хроническое прогрессирующее заболевание, сопровождающееся гибелью нейронов, уменьшением объема и плотности структур головного мозга.

Атрофия лобных и височных долей на МР-сканах

В основе патологии лежат органические изменения в нервной ткани. Прогрессирование атрофии ведет к снижению функциональных возможностей ЦНС. Фактически это означает постепенное угасание работы (инволюцию) мозга вплоть до остановки жизненно важных процессов. Прогнозы неблагоприятные, так как изменения необратимы. Перспективы зависят от этиологии, формы, скорости прогрессирования болезни и качества оказываемой медицинской помощи.

Посредством МР-томографии можно выявить и определить локализацию указанных процессов на ранних этапах развития.

Признаки атрофии головного мозга

Патология может быть первичной и вторичной. Классификация обусловлена причинами развития заболевания. При первичной атрофии выявляют аномалии головного мозга и генетические нарушения. Отклонения могут манифестировать в любом возрасте, часто быстро прогрессируют, сложно поддаются коррекции.

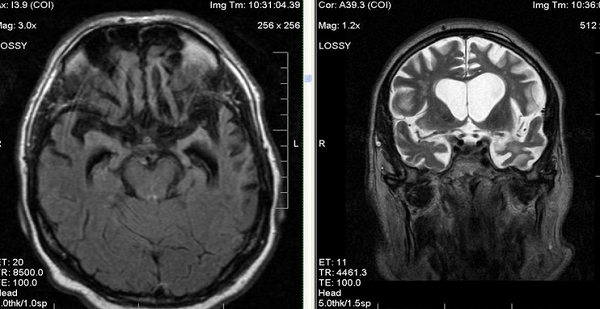

Левосторонняя инволюция ткани головного мозга

Вторичная атрофия связана с воздействием внешних и внутренних неблагоприятных факторов. Инволюция нервной ткани может быть следствием черепно-мозговых травм, патологий сосудов, метаболических нарушений, вредных привычек, воздействия радиации и т.д. В данном случае устранение причины может способствовать замедлению развития заболевания. Правильная медикаментозная терапия способна обеспечить стабильное удовлетворительное состояние и качество жизни пациента на долгие годы.

Клинические проявления атрофии включают расстройства высшей нервной деятельности, нарушения синхронизации функций различных частей организма.

Симптомами заболевания могут быть:

проблемы со скелетной мускулатурой (от снижения тонуса до полной утраты способности двигаться);

снижение слуха и зрения вплоть до полной утраты;

речевые нарушения (от обеднения словарного запаса до невозможности изъясняться);

снижение или утрата обоняния;

изменение чувствительности разных частей тела;

нарушение координации движений;

потеря пространственной ориентации;

изменение поведения (от раздражительности до паранойи);

эмоциональная нестабильность (от чрезмерного возбуждения до полной аутизации).

Проблема диагностики атрофии головного мозга заключается в отсутствии или слабом проявлении симптомов на ранних этапах развития заболевания. Выделяют следующие стадии патологии:

Первая. Органические изменения в мозге минимальны, но уже присутствует слабая неврологическая симптоматика. Отмечают снижение способности к концентрации внимания, расстройство памяти, эмоциональную лабильность.

Вторая. Появляются нарушения слуха, зрения, речи. Существенно меняется поведение человека, возможны нелогичные поступки, которые сам больной не может объяснить или сразу забывает.

Как выглядит атрофия головного мозга на МРТ?

Диффузная атрофия головного мозга с вентрикуломегалией

Явление дифференцируют с истинной гидроцефалией. Главный МРТ-признак атрофии головного мозга — пропорциональное расширение внутренних и наружных ликворных церебральных пространств, что указывает на уменьшение объема структур органа. Выраженность изменений оценивают с помощью церебро-вентрикулярного индекса (ЦВИ Эванса). Учитывают и другие отклонения в ткани головного мозга.

Симптомы патологии на МРТ-снимках:

увеличение ЦВИ Эванса;

расширение субарахноидальных борозд и щелей;

снижение плотности мозговой ткани;

дистрофия белого вещества;

уменьшение долей мозга в размерах.

В зависимости от локализации патологических изменений и степени вовлеченности структур атрофия может быть:

кортикальной (главный признак — инволюция коры на уровне лобных и височных долей);

мультисистемной или диффузной (очаги обнаруживаются сразу на нескольких участках);

генерализованной (изменения происходят во всех отделах органа).

Атрофия головного мозга

Общие сведения

Естественные процессы старения отражаются на состоянии центральной нервной системы. У всех пожилых людей отмечаются ухудшение памяти, снижается способность к обучению, запоминанию и обработке информации. У лиц пожилого и старческого возраста происходит атрофия головного мозга (за год теряется 0,1-0,3% объема), связанная с возрастными физиологическими процессами, но когнитивная функция не быстро достигает уровня деменции. Поэтому у пациентов с нормальным уровнем сознания часто применяется термин «инфолютивные изменения» головного мозга. Физиологическая атрофия начинает развиваться в возрасте 40-60 лет и достигает выраженности к 75 годам.

При психоневрологических заболеваниях (болезнь Альцгеймера, Пика, рассеянный склероз, болезнь с тельцами Леви) атрофия мозга и, соответственно, неврологические расстройства прогрессируют быстро, доводя пациентов до инвалидизации. При этих заболеваниях за год теряется от 0,5 до 1,4% объема мозга. Атрофические изменения головного мозга, что это такое? Это уменьшение объема и плотности ткани мозга в связи с гибелью нейронов, которая происходит по разным причинам. Обычно атрофия является исходом длительных процессов, при которых происходят органические, необратимые изменения паренхимы и разрушаются нервные связи.

При этом в разной степени отмечается атрофия коры головного мозга, подкорковых структур (зрительные бугры, лимбическая система, базальные узлы, гипоталамус) и атрофические изменения мозжечка. Корковая (или наружная) атрофия отмечается у всех больных с вторичной атрофией. Изменения могут быть генерализованными (затрагивается весь мозг) или локальными (поражаются отдельные области мозга).

При некоторых заболеваниях преимущественно атрофируется белое вещество мозга, а при других — серое. Так, при рассеянном склерозе на ранних стадиях происходят атрофические изменения серого вещества, развиваются быстрее, чем атрофия белого вещества и связаны с когнитивными нарушениями. При уменьшении объема коры прогрессируют неврологические изменения. Женщины болеют чаще мужчин и первые признаки патологии появляются в 55 лет. В связи с этим важным является проведение эффективного лечения, которое снижало бы скорость атрофических изменений. Данная патология не излечивается и раньше или позже заканчивается слабоумием. Скорость атрофии определяет скорость наступления и тяжесть инвалидизации.

Патогенез

В основе развития атрофических процессов в большинстве случаев лежит ухудшение кровоснабжения. Кора мозга — это серое вещество. Белое вещество располагается под серым, Подкорковое вещество образуют таламус, хвостатое и лентикулярное ядро, базальные ядра. Обнаружено, что подкорковое вещество и белое вещество полушарий, расположенное вокруг желудочков мозга, больше страдают при хронической ишемии мозга, чем серое вещество. При повреждении сосудов мозга нарушается снабжение лобных подкорковых областей. В белом веществе развиваются обширные зоны инфарктов, при которых разрушаются аксоны и олигодендроциты.

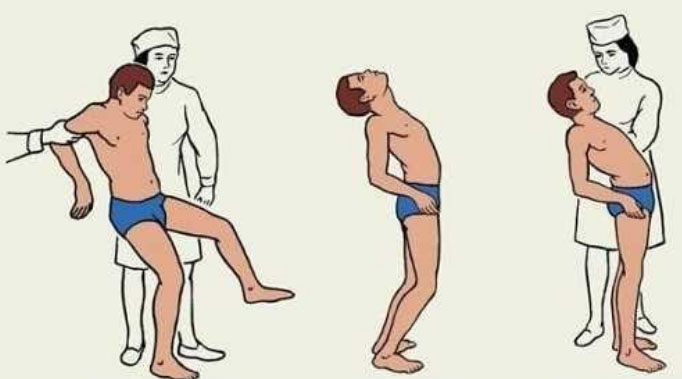

Поражения мозжечка вызывают снижение его функции: дискоординируются мышечные сокращения и становится невозможным выполнение нормальных движений в конечностях. Нарушается согласованная функция мышц речевого аппарата в результате чего речь становится замедленной и прерывистой. Атаксия дыхательных мышц проявляется толчкообразным дыханием. Гипотония мышц языка становится причиной того, что мягкие согласные произносятся твёрдо.

Классификация

Церебральная атрофия бывает:

В зависимости от локализации выделяют:

В зависимости от стадии:

Кортикальная церебральная атрофия

Эта форма проявляется утратой интеллекта и нарушением поведения. Кора головного мозга (слой серого вещества) связана с высшими корковыми функциями: восприятие, память, воображение, мышление и речь. Она имеет сложное шестислойное строение и нейроны каждого слоя отличаются по функциям. Области коры, и соответственно, функции разделяются на сенсорные, ассоциативные и двигательные.

Кортикальная атрофия протекает с отмиранием нейронов коры лобной доли. Лобная ассоциативная область участвует в высших психических функциях. Она контролирует поведение, логическое мышление, узнавание предметов и понимание речи. После повреждений лобной коры развивается апатия, отсутствует критичное отношение к себе и своим поступкам, больной не может использовать прошлый опыт, а поведение его становится неадекватным и непредсказуемым, он совершает немотивированные поступки. Когнитивные (познавательные) способности постепенно утрачиваются: больной теряет способность познавать, воспринимать информацию, анализировать и запоминать ее, мыслить. В целом кортикальная атрофия головного мозга характеризуется прогрессирующей деградацией личности, которая протекает стадийно.

Кортикальная церебральная атрофия 1 степени — это начальная степень заболевания, при которой нет симптомов, но это заключение могут дать при МРТ даже молодым людям. Человек при этом живет полноценной жизнью и активен в своей профессиональной деятельности, но может периодически ощущать головную боль, раздражительность и быть эмоционально нестабильным. Факторами, вызывающими церебральную атрофию 1 степени, могут являться различные интоксикации, перенесенные черепно-мозговые травмы и ухудшение кровоснабжения мозга при остеохондрозе шейного отдела.

Генерализованная атрофия

Это распространенная атрофия, характеризующаяся равномерным отмиранием участков всего мозга. Эта форма характерна для обширных ишемических и посттравматических состояний, а также для нейродегенеративных заболеваний — болезни Альцгеймера, Паркинсона, Пика и фронтотемпоральной деменции. Прогрессирование неврологической симптоматики зависит от степени атрофии коры и подкоркового серого вещества. Снижение когнитивных функций связано с поражением белого вещества и коры теменной доли.

В связи с этим генерализованная церебральная атрофия 2 степени отличается заметным снижением способностей больного к мышлению и анализу. Снижен уровень критического мышления и оценки своих действий. Также изменяются привычки больного, речь и почерк. Человек теряет эмоциональную связь и коммуникативные способности. Сильнее проявляются неврологические расстройства – движения и согласованность движений.

Третья степень характеризуется дегенерацией серого и белого вещества. Больной не может контролировать свое поведение, а также нуждается в уходе и наблюдении, поскольку отмечается ухудшение моторики рук, координация движений. Больной не может пользоваться элементарными предметами в быту, не способен самостоятельно принимать решения.

Локальная дегенерация связана с:

На ранних этапах рассеянного склероза заболевания отмечается дегенерация подкоркового серого вещества, наиболее выраженная в таламусе. После этого развивается поражение коры (больше поражаются центральные извилины), со временем отмечается деструкция белого вещества и только потом — спинного мозга. При рассеянном склерозе наблюдается не только общая атрофия, но и локальная — поражаются структуры, которые имеют серое вещество: мозжечок, базальные ганглии и таламус. При рассеянном склерозе атрофия серого вещества превалирует над изменениями в белом веществе, и она определяет степень инвалидизации пациентов.

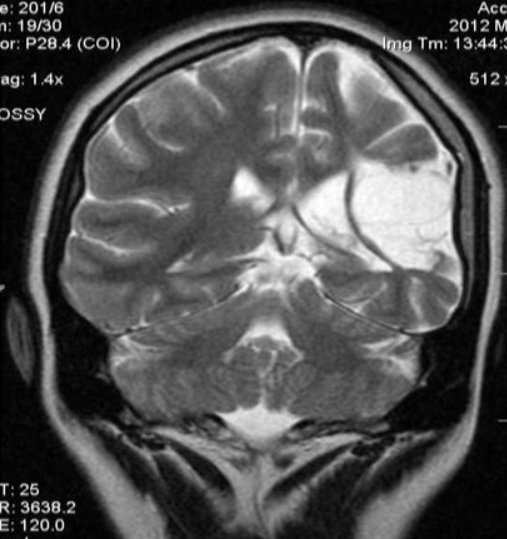

Атрофия мозжечка

Мозжечок расположен под полушариями и над стволом мозга. Это образование координирует движения и их точность, получая информацию из коры и базальных ганглиев о положении ног. Поражения мозжечка характерны для рассеянного склероза, атаксии Фридрейха, оливопонтоцеребеллярной дегенерации, атаксии Пьера-Мари. Атаксия (означает беспорядок) является характерным признаком поражений этого образования мозга.

Атаксия Фридрейха проявляется в 10-20 лет. У больных появляются слабость в ногах, падения, пошатывание и неуверенность при ходьбе, нарушается почерк, речь и слух. Постепенно нарастает атрофия мышц (сначала она выражена на ногах, а со временем охватывает и руки), нарушается глубокая чувствительность, развивается катаракта и атрофируется зрительный нерв, развивается деменция. Компьютерная томография при этой болезни малоэффективна, поскольку слабая степень атрофии полушарий и мозжечка, расширение цистерн, желудочков выявляется на поздних стадиях. Оливопонтоцеребеллярная атрофия рассматривается как одна из форм мультисистемной атрофии.

Мультисистемная атрофия головного мозга

Это вариант дегенеративной прогрессирующей патологии мозга, при которой поражаются базальные ганглии, мозжечок и центров, которые отвечают за вегетативные реакции. Клинически мультисистемная атрофия проявляется паркинсонизмом, мозжечковой атаксией и вегетативными расстройствами. Проявляется заболевание в 50-60 лет, быстро прогрессирует и приводит к смерти. Мышцы становятся скованными, больной с трудом передвигается, нарушается координация и функция внутренних органов.

В зависимости от преобладающего синдрома различают следующие формы заболевания:

Причины

Церебральная атрофия в большинстве случаев имеет вторичный характер и стоит отметить причины, которые приводят к этому состоянию:

Симптомы атрофии головного мозга

Начальные симптомы заболевания отражают изменения психического состояния больных. Ранние симптомы — тревога и депрессия. Больные становится апатичным, вялыми, их ничего не интересует и не привлекает, они предпочитают уединяться и постоянно пребывают дома, ночной сон их нарушается. Маской депрессии являются раздражительность, недовольство всем и ворчливость, которые расцениваются как особенности пожилых лиц.

Если депрессия является маркером внутренней атрофии, то тревожные расстройства характерны для фокальной и наружной церебральной атрофии.

Когнитивные расстройства (память, внимание, концентрация внимания, умение узнавать объекты и совершать действия целенаправленно) выявляется у всех больных на ранних стадиях дегенерации мозга. Когнитивные симптомы и депрессия расцениваются часто как старческая забывчивость и плохое настроение. Нарушение памяти и внимания сначала происходят на фоне сохранения профессиональных и бытовых навыков. По мере прогрессирования постепенно теряются социальные навыки (больной не может самостоятельно сходить в магазин, аптеку, посетить поликлинику, поскольку у него отсутствует целенаправленность действий) и бытовые (не может элементарно ухаживать за собой, поесть и принять душ). Со временем появляется неряшливость, становится скудным запас слов, больной не осмысливает обращенную к нему речь и просьбы. Движения его размашистые, почерк изменяется и ухудшается мелкая моторика.

В тяжелых случаях больной не узнает своих близких и знакомых, не ориентируется в месте и не может отвечать на вопросы. Специфическое поведение заключается в том, что больные постоянно повторяют действия и слова за другими. Конечная стадия дегенерации мозга — маразм — полный регресс умственных способностей и разрушение личности. При этом активизируются младенческие рефлексы: появляется сосательный рефлекс, больной лежит в позе зародыша, оправляется и мочится под себя. На обращение отвечает нечленораздельными звуками.

Симптомы атрофии мозжечка

Поскольку мозжечок регулирует движения, то при его поражении будут отмечаться:

Больных также беспокоит головная боль, головокружения, приступы тошноты и рвоты, зрительные расстройства, нарушения произношения, скандированная и замедленная речь, некоординированные движения глаз, снижения остроты слуха. При прогрессировании отмечается недержание мочи, парезы и параличи.

Анализы и диагностика

При осмотре больного используется психодиагностическое обследования — тесты, таблицы Шульте шкала оценки психического статуса MMSE, запоминание 10 слов и прочее.

Лечение атрофии головного мозга

Полное излечение больных невозможно, поэтому целью лечения является замедление прогрессирование заболевания. Лечение атрофии головного мозга у взрослых включает основные направления:

Большое значение имеет нормализация давления у больных с артериальной гипертензией, поскольку при повышенном давлении ухудшается перфузия головного мозга и имеется риск инсультов. В качестве гипотензивных средств обоснованным является применение ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента (Ко-пренеса, Арентопрес, Нолипрел, Периндоприл СЗ, Перинева, Престариум) или антагонистов ангиотензиновых рецепторов (Валз, Валсартан, Диован, Вальсакор, Ирбис, Ирбесартан). При нарушении липидного обмена назначаются статины Аллеста, Симвастатин, Правастатин, Лескол Форте, Розувастатин, Крестор, Розарт, Акорта. Для профилактики тромбозов — дезагреганты (Аспирин кардио, Кардиомагнил, Курантил, Пентоксифиллин, Клопидогрель).

При атеросклерозе и гипертензии нарушается функция эндотелия сосудов (развивается эндотелиальная дисфункция), которая усугубляет ишемию мозга. В связи с этим показано назначение препаратов, воздействующих на эндотелий (препарат Диваза). Он оказывает патогенетическое действие на ишемию мозга, сочетает ноотропное и антиоксидантное действие. Назначается курсом 3 месяца и более. При приеме препарата уменьшаются проявления астении и улучшаются когнитивные функции.

Понятие нейроцитопротекция всеобъемлющее и включает улучшение кровоснабжения мозга, коррекцию энергии клетки, усиление активности нейронов, устранение ишемии и гипоксии, что в конечном счете значительно повышает мозговую деятельность и память. Для улучшения всех этих показателей применяются препараты различных групп, но действие их направлено на улучшение функции мозга и профилактику дальнейшего его повреждения.

Для улучшения мозгового кровотока применяются: Циннаризин, Флунаризин, препараты никотиновой кислоты, Нимотоп, Эуфиллин, Пентоксифиллин, Вазинит, Винпоцетин, Бравитон, Ницерголин, Вазобрал, Винкамин, Гинкго билоба, Кавинтон. Для улучшения метаболизма в ткани мозга: препараты пирацетама (Луцетам, Ноотропил, Тиоцетам, Пирацетам) Актовегин, Энцефабол, Церебролизин, Глиатилин. Антиоксиданты и энергокорректоры: Цитофлавин, Актовегин, Мексидол. В комплексной терапии при вторичной атрофии успешно применяется Милдронат, оказывающий антиишемический и нейропротективный эффект. Наиболее эффективен при атактическом синдроме. В качестве нейрометаболической терапии эффективны препараты цитиколина — Нейропол, Рекогнан, Роноцит, Цераксон. Нооцил — российский препарат цитиколина, выпускается в виде питьевого раствора.

Препараты, которые повышают активность холинергической системы, улучшают когнитивную функцию, поэтому больным с деменцией назначаются ингибиторы ацетилхолинэстеразы. Например, галантамин (препарат Реминил), который должен применяться в течение 4-12 месяцев. Эффективность этого препарата при сосудистой деменции превосходит его эффективность при болезни Альцгеймера. Оптимальный препарат для лечения деменции на фоне церебральной атрофии — мемантин (антагонист NMDA–рецепторов, препараты Акатинол Мемантин, Меморель, Ауренакс, Марукса). Он является патогенетическим препаратом и замедляет прогрессирование нейродегенеративного процесса. У больных улучшается память, концентрация внимания, уменьшаются проявления депресии двигательные нарушения. Также в комплексном лечении назначается витамин Е в высоких дозах (2000 ЕД в сутки). Считается, что этот витамин тормозит нарастание когнитивных нарушений.

Для контроля нейропсихиатрических симптомов применяются антидепрессанты (Коаксил, Флуоксетин) и нейролептики (Флюанксол, Клопиксол, Рисполепт, Солиан, Арипипразол-Тева, Клозапин, Зипрекса). Пожилым пациентам рекомендован прием атипичных нейролептиков (Клозапин, Азенапин, Зипрекса, Кветиакс). Для устранения паркинсоноподобных нарушений и депрессивных используется селегилин (Юмекса), оказывающий нейропротективное нейротрофическое действие. Антидепрессант, нейролептик или противопаркинсонический препарат назначаются на фоне традиционной нейрометаболической терапии. При когнитивных нарушениях и депрессии рекомендуется сочетание Акатинола Мемантина и Флуоксетина. Считается, что когнитивные нарушения нужно корректировать на стадии умеренных расстройств и назначать традиционную нейрометаболическую терапию, тренинги и флуоксетин, поскольку тревожные расстройства характерны для начальных стадий атрофического процесса.

Современный подход к диагностике и лечению хронической ишемии мозга

Д.м.н. С.П. Маркин

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко

В последние годы в мире наблюдается постарение населения, прежде всего за счет снижения рождаемости. По образному выражению В. Коняхина, «молодые приходят и уходят, а старики остаются». Так, в 2000 г во всем мире в возрасте старше 65 лет было около 400 млн человек. Тем не менее ожидается, что к 2025 г эта возрастная группа увеличится до 800 млн.

Изменения со стороны нервной системы занимают ведущее место среди данного контингента людей. При этом наиболее часто встречаются поражения сосудов головного мозга, приводящие к его ишемии, т.е. развитию дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ).

В современной классификации МКБ-10 отсутствует термин «дисциркуляторная энцефалопатия». Вместо прежнего диагноза рекомендуется использовать следующие шифры заболеваний:

167.2 Церебральный атеросклероз

167.3 Прогрессирующая сосудистая лейкоэнцефалопатия

167.4 Гипертензивная энцефалопатия

167.8 Другие уточненные поражения сосудов мозга.

Однако, термин «дисциркуляторная энцефалопатия» традиционно используется среди неврологов в нашей стране. ДЭ представляет собой гетерогенное состояние, которое может иметь различную этиологию. Наибольшее этиологическое значение в развитии ДЭ имеют:

— атеросклероз (атеросклеротическая ДЭ);

— артериальная гипертония (гипертоническая ДЭ);

— их сочетание (смешанная ДЭ).

При атеросклеротической ДЭ преобладает поражение крупных магистральных и внутричерепных сосудов (стеноз). При этом в начальных стадиях заболевания выявляются стенозирующие изменения одного (реже двух) магистральных сосудов, в то время как в развитых стадиях процесса нередко оказываются измененными большинство (или все) магистральные артерии головы. Снижение кровотока возникает при гемодинамически значимом стенозе (сужение 70-75% площади просвета артерии) и далее нарастает пропорционально степени сужения. Вместе с этим важнейшую роль в механизмах компенсации мозгового кровообращения играет состояние внутричерепных сосудов (развитие сети коллатерального кровообращения).

При гипертонической ДЭ основные патологические процессы наблюдаются в более мелких ветвях сосудистой системы головного мозга (перфорирующих артериях) в виде липогиалиноза и фибриноидного некроза.

Основные патогенетические механизмы развития ДЭ:

— хроническая ишемия;

— «незавершенный инсульт»;

— завершенный инсульт [2].

Основные морфологические изменения при ДЭ:

— очаговые изменения головного мозга (постишемические кисты вследствие перенесенного лакунарного инсульта);

— диффузные изменения белого вещества (лейкоареоз);

— церебральная атрофия (коры больших полушарий и гиппокампа) [1].

Рис. 1. Множественные лакунарные очаги в бассейне правой средней мозговой артерии, по данным МРТ головного мозга

Лейкоареоз визуализируется в виде двусторонних очаговых или диффузных областей пониженной плотности в белом веществе при компьютерной томографии и Т1-взвешенных изображениях на магнитно-резонансной томографии, или в виде областей повышенной плотности на Т2-взвешенных изображениях при магнитно-резонансной томографии [Pantoni L. et al., 1997] (рис. 2).

Рис. 2. Выраженный лейкоареоз

В клинической картине ДЭ выделяют ряд основных синдромов:

— вестибулярно-атактический (головокружение, пошатывание, неустойчивость при ходьбе);

— пирамидный (оживление сухожильных рефлексов с расширением рефлексогенных зон, анизорефлексия, иногда клонусы стоп);

— амиостатический (дрожание головы, пальцев рук, гипомимия, мышечная ригидность, замедленность движений);

— псевдобульбарный (нечеткость речи, «насильственный» смех и плач, поперхивание при глотании);

— психопатологический (депрессия, нарушение когнитивных функций).

При этом ведущую роль играет поражение вестибулярных ядер ствола или вестибуло-мозжечковых связей. Определенное значение имеет так называемый периферический компонент, обусловленный атеросклеротическим поражением сосудов внутреннего уха.

Двигательные нарушения в пожилом возрасте (до 40% случаев) обусловлены поражением лобных долей и их связей с подкорковыми образованиями.

Основные двигательные нарушения у пожилых:

— «лобное нарушение ходьбы» (лобная дисбазия);

— «лобное нарушение равновесия» (лобная астазия);

— «подкорковое нарушение равновесия» (субкортикальная астазия);

— нарушение инициации ходьбы;

— «осторожная» (или неуверенная) ходьба [3].

Двигательные нарушения часто сопровождаются падениями. По данным ряда исследователей, падения хотя бы один раз в течение года отмечаются у 30% лиц в возрасте 65 лет и старше, при этом примерно в половине случаев это случается более одного раза в год. Вероятность падений усиливается при наличии нарушений когнитивных функций, депрессии, а также приеме пациентами антидепрессантов, транквилизаторов бензодиазепинового ряда, гипотензивных средств.

Распространенность депрессии среди больных с ДЭ (по данным исследования «Компас») составляет более 50% (при этом треть пациентов имеет выраженные депрессивные расстройства).

Особенности клинической картины депрессии у пожилых:

— преобладание соматических симптомов депрессии над психическими;

— выраженное нарушение витальных функций, особенно сна;

— маской психических симптомов депрессии могут выступать тревога, раздражительность, «ворчливость», которые окружающими часто рассматриваются как особенности пожилого возраста;

— когнитивные симптомы депрессии часто оцениваются в рамках старческой забывчивости;

— значительные колебания симптоматики;

— неполное соответствие критериям депрессивного эпизода (отдельные симптомы депрессии);

— тесная связь между обострениями соматического заболевания и депрессии;

— наличие общих симптомов депрессии и соматического заболевания.

Основные проявления нарушений сна у пожилых:

— упорные жалобы на бессонницу;

— постоянные трудности засыпания;

— поверхностный и прерывистый сон;

— наличие ярких, множественных сновидений, нередко тягостного содержания;

— ранние пробуждения;

— ощущение тревожного беспокойства при пробуждениях;

— затруднение или невозможность уснуть вновь;

— отсутствие ощущение отдыха от сна.

Когнитивные нарушения при депрессии обусловлены перераспределением внимания, пониженной самооценкой и медиаторными нарушениями. Для расстройства когнитивных функций при депрессии характерно:

— острое/подострое начало заболевания;

— быстрое прогрессирование симптомов;

— указания на предшествующую психическую патологию;

— настойчивые жалобы на снижение интеллектуальных способностей;

— отсутствие усилия при выполнении тестов («не знаю»);

— вариабельность выполнения тестов;

— привлечение внимания улучшает выполнение тестов;

— память на недавние и отдаленные события страдает в одинаковой степени.

Однако при депрессии субъективная оценка когнитивных способностей и степень социальной дезадаптации, как правило, не соответствуют объективным данным тестирования когнитивных функций. Уменьшение выраженности эмоциональных нарушений приводит к регрессу связанных с депрессией когнитивных расстройств. Тем не менее в результате многочисленных исследований области гиппокампа у больных с большим депрессивным расстройством накоплены доказательные данные о том, что при депрессии происходит его атрофия. Недавно появились даже сообщения об атрофии гиппокампа после первого депрессивного эпизода [Ж.П. Олье, Франция, 2007]. Кроме того, по мнению чикагских специалистов из Rush Alzheimers Disease Centre, затянувшаяся депрессия может стать причиной развития болезни Альцгеймера. Так, с каждым новым признаком депрессии вероятность развития болезни Альцгеймера увеличивается на 20%.

Умеренные когнитивные расстройства (УКР) при ДЭ (по данным исследования «Прометей») встречается в 56% случаев. О связи выявляющегося у больного умеренных когнитивных расстройств с ДЭ могут свидетельствовать:

— преобладание регуляторных когнитивных нарушений, связанных с дисфункцией лобных долей (нарушение планирования, организации и контроля деятельности, снижение речевой активности, умеренное вторичное ослабление памяти при относительно сохранном узнавании);

— сочетание когнитивных нарушений с аффективными нарушениями (апатией, депрессией, раздражительностью), а также очаговыми неврологическими симптомами, в том числе свидетельствующими о страдании глубинных отделов мозга (дизартрия, нарушения ходьбы и постуральной устойчивости, экстрапирамидные знаки, нейрогенные нарушения мочеиспускания).

В таблице 1 представлена сравнительная характеристика УКР «альцгеймеровского типа» и ДЭ с УКР [4].

Таблица 1. Отличительные характеристики УКР альцгеймеровского типа и ДЭ с УКР

| Признаки | УКР альцгеймеровского типа | ДЭ с УКР |

| Сосудистые факторы риска (артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение и т.д.) | ± | ++ |

| Признаки цереброваскулярного заболевания (ТИА или инсульт в анамнезе, стеноз сонных артерий и т.д.) | ± | ++ |

| Течение | Прогредиентное (возможны периоды плато) | Вариабельное |

| Нейропсихологическое исследование | Преобладают нарушения памяти (дисфункция гиппокампа) | Преобладают нарушения внимания и регуляторных функций (лобная дисфункция) |

| Аффективные нарушения | ± | + |

| Двигательные нарушения (нарушения ходьбы, псевдобульбарный синдром, экстрапирамидные или пирамидные знаки) | ± | ++ |

| Нейрогенные нарушения мочеиспускания | — | + |

| Данные МРТ атрофия гиппокампа множественные очаги/лейкоареоз | + ± | ± ++ |

УКР у пациентов с диффузным поражением белого вещества появляются тогда, когда их объем превысит 10% объема белого вещества полушарий. Однако в течение 5 лет 70-80% пациентов с умеренными когнитивными расстройствами «переходят» в группу больных с деменцией. При этом наличие «немых» инфарктов, особенно множественных, ассоциируется с общим ухудшением когнитивной деятельности и более чем в 2 раза увеличивает риск развития деменции в последующие несколько лет.

ДЭ является ведущей причиной развития сосудистой деменции. Так, в структуре сосудистой деменции 67% составляет деменция вследствие заболевания мелких сосудов (субкортикальная деменция, лакунарный статус, сенильная деменция бинсвангеровского типа). При таком варианте деменции когнитивные нарушения могут непрерывно прогрессировать с эпизодами резкого ухудшения вследствие инсультов. На этапе деменции пациенты частично или полностью зависимы от окружающих. Наиболее наглядно снижение качества жизни пациентов с деменцией можно проследить, анализируя работы известных художников, страдавших деменцией. На рисунке 3 представлены ранние работы американского художника Вильяма де Кунинга (1904-1997), который был мастером абстрактного искусства. В 80-х годах ему ставят диагноз «деменция», что нашло отражение в работах под общим названием «Без названия». На рисунке 4 представлены картины, написанные художником на стадии деменции.

Рис. 3. Ранние работы де Кунинга («Женщины»)

Рис. 4. Последние работы де Кунинга («Без названия»)

Основные клинические проявления сосудистой деменции (по Т. Erkinjuntti (1997) с измен.)

Течение заболевания:

— относительно внезапное начало (дни, недели) когнитивных нарушений;

— частое ступенеобразное прогрессирование (некоторое улучшение после эпизода ухудшения) и флюктуирующее течение (т.е. различия в состоянии больных в разные дни) когнитивных нарушений;

— в некоторых случаях (20-40%) более незаметное и прогрессирующее течение.

Неврологические/психиатрические симптомы

— выявляемая в неврологическом статусе симптоматика указывает на очаговое поражение головного мозга на начальных стадиях заболевания (легкий двигательный дефект, нарушения координации и др.);

— бульбарная симптоматика (включая дизартрию и дисфагию);

— нарушения ходьбы (гемипаретическая и др.);

— неустойчивость и частые, ничем не спровоцированные падения;

— учащенное мочеиспускание и недержание мочи;

— замедление психомоторных функций, нарушение исполнительных функций;

— эмоциональная лабильность (насильственный плач и др.);

— сохранность личности и интуиции в легких и умеренно тяжелых случаях;

— аффективные нарушения (депрессия, тревожность, аффективная лабильность).

Сопутствующие заболевания

Наличие в анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний (не во всех случаях): артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца.

По мере прогрессирования ДЭ количество жалоб пациентов значительно уменьшается, что обусловлено снижением критики больных к своему состоянию. Сохраняются в основном жалобы на неустойчивость при ходьбе, шум и тяжесть в голове, нарушение сна. При этом возрастает выраженность социальной дезадаптации. На рисунке 5 представлен фрагмент записи жалоб больного Б., 59 лет, страдающего ДЭ 3 степени [6].

Рис. 5. Жалоба больного Б., 59 лет, с ДЭ 3 степени

Критерии диагностики ДЭ:

— объективно выявляемые нейропсихологические и/или неврологические симптомы;

— признаки цереброваскулярного заболевания, включающие факторы риска и/или инструментально подтвержденные признаки поражения мозговых сосудов (например, данные УЗИ) и/или вещества мозга (данные КТ/МРТ);

— наличие причинно-следственной связи между сосудистым поражением мозга и клинической картиной;

— отсутствие признаков других заболеваний, способных объяснить клиническую картину.

О.С. Левиным (2006) разработаны диагностические критерии на основе данных КТ и МРТ различных стадий дисциркуляторной энцефалопатии (табл. 2).

Таблица 2. Нейровизуализационные изменения при ДЭ

| Стадии типы изменений | 1-я стадия | 2-я стадия | 3-я стадия |

| Лейкоареоз | |||

| тип | Перивентрикулярный и/или пунктирный субкортикальный | Пятнистый, частично сливающийся субкортикальный | Сливающийся субкортикальный |

| ширина | Менее 10 мм | Более 10 мм | Более 20 мм |

| Лакуны | |||

| число | 2-5 | 3-5 | Более 5 |

| Территориальные инфаркты | |||

| число | 0-1 | 2-3 | Более 3 |

| площадь | Не более 1/8 полушарий | Не более 1/4 полушарий | не менее 1/4 полушарий |

| (диаметр) | (до 10 мм) | (до 25 мм) | (>25 мм) |

| Атрофия головного мозга | ± | +/++ | ++/+++ |

Принципы лечения ДЭ:

1) действие на сосудистые факторы (коррекция артериального давления, профилактика ОНМК);

2) восстановление мозгового кровотока, улучшение церебрального метаболизма;

3) улучшение и стабилизация когнитивных функций;

4) коррекция других клинических проявлений заболевания.

Одним из наиболее перспективных подходов в терапии ДЭ является назначение комбинированных препаратов, обладающих полимодальным действием (антигипоксическое, метаболическое (ноотропное) и сосудорасширяющее). В последнее время для этих целей широко используется препарат Омарон , содержащий 400 мг пирацетама и 25 мг циннаризина.

Механизм действия пирацетама многообразен. Одной из теорий, объясняющей множество эффектов пирацетама, является мембранная. Согласно ей, эффекты пирацетама могут быть результатом восстановления текучести мембран (а она уменьшается с возрастом):

— специфическое взаимодействие с мембраной клетки;

— восстановление структуры мембран;

— восстановление жидкостных свойств мембран клеток;

— нормализация функции мембраной клеток.

Принято выделять два основных направления действия пирацетама: нейрональное и сосудистое [Muller W.E., 1997]. Нейрональный эффект реализуется благодаря улучшению метаболических процессов вследствие оптимизации потребления кислорода и утилизации глюкозы. Доказано, что пирацетам взаимодействует с системой трансмиттеров, оказывая модулирующее действие. Совершенствование нейронального эффекта облегчает когнитивные процессы. В ряде исследований [Mindus P. et al., 1976; Israel L. et al., 1994] с двойным слепым контролем было установлено, что применение пирацетама значительно повышает высшие психические функции не только в условиях так называемого физиологического старения, но и у пациентов с психоорганическим синдромом при сенильной инволюции. Кроме этого, в последние годы появились работы [Tsolaki M., 2001; Muller W., 2006], подтверждающие эффективность пирацетама на ранней стадии болезни Альцгеймера.

Сосудистый эффект пирацетама проявляется за счет его влияния на микроциркуляцию и клетки крови: уменьшение агрегации тромбоцитов, увеличение деформируемости эритроцитов. Вследствие этого пирацетам проявляет антитромботическое действие и существенно улучшает реологические свойства крови, что, в свою очередь, является основой для нормализации нарушенного мозгового кровообращения.

В многоцентровом (5 клинических центров Российской Федерации) открытом рандомизированном исследовании, включавшем 90 больных, перенесших инсульт (давностью от 1 месяца до 1 года), сравнивали эффективность и переносимость омарона (по 1 таблетке 3 раза в день) в сочетании с базовой терапией (гипотензивные препараты, дезагреганты и статины) при применении в течение 2 мес. по сравнению с базисной терапией [7].

Результаты исследования показали, что в группе терапии препаратом омарон уже через месяц лечения отмечено достоверное улучшение всех когнитивных функций. Улучшение было наиболее значительным через два месяца лечения. В контрольной же группе динамика была гораздо менее выраженной. Так, в качестве примера ниже представлены результаты выполнения тестов запоминания 5 слов и рисования часов (рис. 6, 7).

Рис. 6. Динамика показателей теста запоминания 5 слов

Рис. 7. Динамика показателей теста рисования часов (баллы)

Кроме того, в группе лечения омароном отмечено достоверное уменьшение выраженности депрессивных и тревожных расстройств (рис. 8).

Рис. 8. Динамика показателей шкалы депрессии и тревоги

В ходе исследования установлены хорошая переносимость омарона, отсутствие побочных эффектов при его комбинации с другими лекарственными средствами, которые используются для профилактики повторного инсульта, а также отсутствие влияния омарона на показатели системной гемодинамики.