Что такое генетика микроорганизмов

Что такое генетика микроорганизмов

Способность живых организмов сохранять определенные признаки на протяжении многих поколений называется наследственностью.

В процессе изучения наследственности оказалось, что каждое последующее поколение под влиянием различных факторов может приобретать признаки, отличающие их от предыдущих поколений. Это свойство называется изменчивостью. Таким образом наследственность и изменчивость тесно связаны между собой.

Еще в XIX веке Ч. Дарвин доказал, что все существующие виды живых организмов произошли путем изменчивости от немногих форм, а возникшие изменения, передаваемые по наследству, являются основой эволюционного процесса. Теория Дарвина получила высшую оценку у классиков марксизма-ленинизма. Ф. Энгельс рассматривал ее как одно из величайших открытий XIX века.

Изучение наследственности и изменчивости у высших организмов связано с большими трудностями из-за большой продолжительности их жизни и немногочисленности потомства.

Удобным объектом для этого изучения являются микроорганизмы, для которых характерен короткий жизненный цикл, быстрое размножение и способность давать многочисленное потомство. Кроме того, они обладают выраженной морфологией, которую можно изучать визуально при помощи светового микроскопа. Микроорганизмы биохимически активны, что легко учитывать при использовании специальных питательных сред.

Способность микроорганизмов изменять свои свойства при воздействии различных факторов (температура, ультрафиолетовое и рентгеновское излучение и др.) позволяет широко использовать их в качестве модели при изучении наследственности и изменчивости.

Первым объектом генетических исследований была кишечная палочка, которая хорошо культивируется в лабораторных условиях. Важное значение имело также то, что морфологические, культуральные и биохимические свойства этой бактерии хорошо изучены. В дальнейшем объектом генетических исследований стали и другие бактерии, а также вирусы.

Исследования генетики микроорганизмов показали, что у них роль носителя генетической информации играет ДНК (у некоторых вирусов РНК).

Молекула ДНК в бактериях состоит из двух нитей, каждая из которых спирально закручена относительно другой. При делении клетки нитчатая спираль удваивается- каждая из нитей служит как бы шаблоном или матрицей, на которой строится новая нить. При этом каждая нить, возникшая в процессе деления клеток, содержит вновь образовавшуюся двунитчатую молекулу ДНК.

Функциональной единицей наследственности является ген, который представляет собой участок нити ДНК. В генах записана вся информация, касающаяся свойств клетки.

Полный набор генов, которым обладает клетка, называется генотипом. Гены подразделяются на структурные, несущие информацию о конкретных белках, вырабатываемых клеткой, и гены-регуляторы, регулирующие работу структурных генов. Например, клетка вырабатывает те белки, которые необходимы ей в данных условиях, однако при изменении условий гены-регуляторы изменяют свойства клетки, приспосабливая их к новым условиям.

Изменения морфологических, культуральных, биохимических и других свойств микроорганизмов, возникающие под действием внешних факторов, взаимосвязаны. Например, изменения морфологических свойств сопровождаются обычно изменениями физиологических особенностей клетки.

Колонии, относящиеся к гладкой S-форме, могут при определенных условиях переходить в R-форму и обратно, однако переход R-формы в S-форму происходит труднее.

Диссоциация наблюдается у ряда бактерий, в частности у возбудителей сибирской язвы, чумы и др.

Болезнетворные бактерии чаще бывают в S-форме. Исключением являются возбудители туберкулеза, чумы, сибирской язвы, у которых болезнетворной является R-форма (рис. 26).

Рис. 26. Рост возбудителей туберкулеза на плотной среде (R-форма)

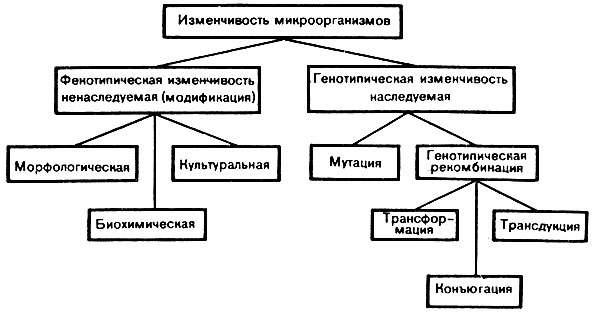

Фенотипическая изменчивость (модификация)

Морфологическая модификация выражается в изменениях формы и величины бактерий. Например, при добавлении пенициллина к питательной среде клетки некоторых бактерий удлиняются. Недостаток в среде солей кальция вызывает у палочки сибирской язвы повышенное спорообразование. При повышенной концентрации солей кальция способность образовывать споры утрачивается и т. д. При длительном росте бактерий в одной и той же среде возникает полиморфизм, обусловленный влиянием накопившихся в ней продуктов их жизнедеятельности.

Культуральная модификация состоит в изменении культуральных свойств бактерий при изменении состава питательной среды. Например, при недостатке кислорода у стафилококка утрачивается способность образовывать пигмент. Чудесная палочка при комнатной температуре образует ярко-красный пигмент, но при 37° С способность образовывать этот пигмент утрачивается и т. д.

Биохимическая (ферментативная) модификация. Каждый вид бактерий имеет определенный набор ферментов, благодаря которым они усваивают питательные вещества. Эти ферменты вырабатываются на определенных питательных субстратах и предопределены генотипом.

В процессе жизнедеятельности бактерий обычно функционируют не все гены, ответственные за синтез соответствующих ферментов. В геноме бактерий всегда имеются запасные возможности, т. е. гены, определяющие выработку адаптивных ферментов. Например, кишечная палочка, растущая на среде, не содержащей углевод лактозу, не вырабатывает фермент лактазу, но если пересеять ее на среду с лактозой, то она начинает вырабатывать этот фермент. Адаптивные ферменты позволяют приспособляться к определенным условиям существования.

Генотипическая (наследуемая) изменчивость

Генотипическая изменчивость может возникать в результате мутаций и генетических рекомбинаций.

Мелкие (точковые) мутации связаны с выпадением или добавлением отдельных оснований ДНК. При этом изменяется лишь небольшое число признаков. Такие измененные бактерии могут полностью возвращаться в исходное состояние (ревертировать).

Бактерии с измененными признаками называются мутантами. Факторы, вызывающие образование мутантов, носят название мутагенов.

Бактериальные мутации делят на спонтанные и индуцированные. Спонтанные (самопроизвольные) мутации возникают под влиянием неконтролируемых факторов, т. е. без вмешательства экспериментатора. Индуцированные (направленные) мутации появляются в результате обработки микроорганизмов специальными мутагенами (химическими веществами, излучением, температурой и др.).

В результате бактериальных мутаций могут отмечаться: а) изменение морфологических свойств; б) изменение культуральных свойств; в) возникновение у микроорганизмов устойчивости к лекарственным препаратам; г) потеря способности синтезировать аминокислоты, утилизировать углеводы и другие питательные вещества; д) ослабление болезнетворных свойств и т. д.

Если мутация приводит к тому, что мутагенные клетки обретают по сравнению с остальными клетками популяций преимущества, то формируется популяция из мутантных клеток и все приобретенные свойства передаются по наследству. Если же мутация не дает клетке преимуществ, то мутантные клетки, как правило, погибают.

Генетические рекомбинации. Трансформация. Клетки, которые способны воспринять ДНК другой клетки в процессе трансформации, называются компетентными. Состояние компетентности часто совпадает с логарифмической фазой роста.

С помощью трансдуцирующих фагов можно передать от одной клетки другой целый ряд свойств, таких как способность образовывать токсин, споры, жгутики, продуцировать дополнительные ферменты, устойчивость к лекарственным препаратам и т. д.

Процесс конъюгации можно прервать механическим способом, например встряхиванием. В этом случае реципиент получает неполную информацию, заключенную в ДНК.

Перенос генетической информации путем конъюгации лучше всего изучен у энтеробактерий.

Конъюгация, как и другие виды рекомбинации, может осуществляться не только между бактериями одного и того же вида, но и между бактериями разных видов. В этих случаях рекомбинация называется межвидовой.

Плазмиды

Типичным признаком плазмид служит их способность к самостоятельному воспроизведению (репликации).

Они могут также переходить из одной клетки в другую и включать в себя новые гены из окружающей среды. К числу плазмид относятся:

Профаги, вызывающие у лизогенной клетки ряд изменений, передающихся по наследству, например способность образовывать токсин (см. трансдукцию).

F-фактор, находящийся в автономном состоянии и принимающий участие в процессе конъюгации (см. конъюгацию).

R-фактор, придающий клетке устойчивость к лекарственным препаратам (впервые R-фактор был выделен из кишечной палочки, затем из шигелл). Исследования показали, что R-фактор может быть удален из клетки, что вообще характерно для плазмид.

R-фактор обладает внутривидовой, межвидовой и даже межродовой трансмиссивностью, что может явиться причиной формирования трудно диагностируемых атипичных штаммов.

В естественных условиях только единичные клетки в популяции (1 на 1000) спонтанно продуцируют колицин. Однако при некоторых воздействиях на культуру (обработка бактерий УФ-лучами) количество колицинпродуцирующих клеток увеличивается.

Практическое значение изменчивости

Еще Пастер искусственным путем получил необратимые изменения у возбудителей бешенства, сибирской язвы и приготовил вакцины, предохраняющие от этих заболеваний. В дальнейшем исследования в области генетики и изменчивости микроорганизмов позволили получить большое число бактериальных и вирусных штаммов, используемых для получения вакцин.

Результаты исследования генетики микроорганизмов с успехом были использованы для выяснения закономерностей наследственности высших организмов.

Методы генной инженерии позволяют изменять структуру генов и включать в хромосому бактерий гены других организмов, ответственных за синтез важных и нужных веществ. В результате микроорганизмы становятся продуцентами таких веществ, получение которых химическим путем представляет очень сложную, а иногда даже невозможную задачу. Этим путем в настоящее время получают такие медицинские препараты, как инсулин, интерферон и др. При использовании мутагенных факторов и селекции были получены мутанты-продуценты антибиотиков, которые в 100-1000 раз активнее исходных.

Контрольные вопросы

1. Что является функциональной единицей наследственности?

2. Какова роль генов-регуляторов?

3. Что такое диссоциация и какие Вы знаете формы диссоциации?

4. Что значит фенотипическая изменчивость и какими свойствами она может быть выражена?

5. Что значит генотипическая изменчивость и какими формами она может быть выражена?

6. Что такое плазмиды?

7. Какое практическое значение имеет изменчивость?

Генетика микроорганизмов

Изменчивость и наследственность микроорганизмов, а также основные факторы, влияющие на данные процессы. Понятие о геноме, генотипе, фенотипе, их исследование и структура. Специфические особенности фенотипичных и генотипичных проявлений изменчивости.

| Рубрика | Биология и естествознание |

| Вид | реферат |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 18.05.2015 |

| Размер файла | 17,3 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

изменчивость наследственность микроорганизм фенотип

У микроорганизмов, как и у других живых существ, наблюдается наследование признаков, свойственных определенному виду. В опытах было показано, что, если содержать бактерии в определенных постоянных условиях, они длительно сохраняют свои свойства. Это говорит о стабильности признаков, присущих каждому виду бактерий. Потомство микробной клетки в основном наследует ее свойства, что позволяет определить, идентифицировать, любой вид микроорганизмов. Однако известно, что у одного и того же вида бактерий возможны отклонения морфологических и физиологических свойств, возникающие под влиянием факторов внешней среды. Например, Пастер искусственным путем получил необратимые изменения у возбудителей сибирской язвы и бешенства и создал вакцины, предохраняющие от этих заболеваний. Н.Ф. Гамалея наблюдал изменения морфологии холерного вибриона при добавлении в питательную среду хлорида лития. Это свидетельствует о том, что микроорганизмы могут изменять свои свойства в зависимости от условий существования.

1. Изменчивость и наследственность микроорганизмов

Сохранение определенных специфических свойств организма на протяжении ряда поколений называют наследственностью.

Под воздействием сильнодействующих факторов (лучистой энергии, ядовитых веществ и т.д.) наследственные изменения могут возникать значительно быстрее; происходят глубокие изменения свойств, получаются так называемые мутанты.

Для микроорганизмов, особенно бактерий, характерна легкая приспособляемость к условиям внешней среды. Быстрота их размножения дает возможность получать большое количество поколений за сравнительно короткое время. Под влиянием внешних условий меняются многие свойства микроорганизмов, но одни из них изменяются легче, другие значительно труднее. Сравнительно легко у микробов меняется способность к сбраживанию отдельных углеводов, приобретается устойчивость по отношению к антибиотикам и дезинфицирующим веществам. С другой стороны, привыкание к повышенным температурам развития происходит медленно.

2. Понятие о геноме, генотипе, фенотипе

3. Генотипичная изменчивость

Генотипическую изменчивость подразделяют накомбинативную и мутационную.

Комбинативная изменчивость. Известно, что дети обычно похожи на своих родителей, однако они никогда не являются их точной копией. Кроме того, дети одних и тех же родителей могут заметно различаться между собой.

Эта причина может заключаться либо в различии условий, в которых происходило развитие организмов, либо в различии генотипов этих организмов. Влияние среды на живые организмы мы рассмотрели в предыдущем параграфе. Здесь постараемся разобраться, с чем могут быть связаны различия генотипов у родственных организмов.

В основе комбинативной изменчивости лежит половое размножение организмов, вследствие которого возникает огромное разнообразие генотипов. Источниками комбинативной изменчивости служат три процесса:

2. обмен участками гомологичных хромосом, или кроссинговер;

3. случайное сочетание гамет при оплодотворении.

Эти три источника комбинативной изменчивости действуют независимо и одновременно, обеспечивая при этом постоянную «перестановку» генов. В результате это приводит к появлению в фенотипе новых комбинаций признаков у гибридов. Структура генов при этом не изменяется.

Комбинативная изменчивость является важнейшим источником разнообразия живых организмов. Однако, перечисленные выше источники изменчивости не порождают крупных изменений в генотипе, которые необходимы, согласно эволюционной теории, для возникновения новых видов. Такие изменения возникают в результате мутаций, которые являются второй причиной наследственной изменчивости организмов.

4. Фенотипичные проявления изменчивости

Возникает под действием окружающей среды. По наследству не передаётся, потому что при модификациях меняется только фенотип (признак), а генотип не меняется. Отличия от мутаций.

* можно разрезать корень одуванчика на 2 части и посадить их в разные условия; вырастут разные на вид растения, хотя генотип у них одинаковый;

* если человек будет находится на солнце, то он загорит; если будет заниматься физкультурой, то увеличит свои мышцы;

* при хорошем содержании куры увеличивают яйценоскость, коровы дают больше молока.

Модификационная изменчивость не безгранична, например, белый человек никогда не сможет загореть до состояния негра. Границы, внутри которых могут происходить модификационные изменения, называются «норма реакции», они заложены в генотипе и передаются по наследству.

При фенотипической изменчивости микробы, образовавшиеся из одной материнской клетки, могут различаться между собой по ферментативной активности, морфологическим признакам, потребности в источниках питания.

К фенотипической изменчивости относятся:

И так, микроорганизмов, как и у других живых существ, наблюдается наследование признаков, свойственных определенному виду. В опытах было показано, что, если содержать бактерии в определенных постоянных условиях, они длительно сохраняют свои свойства. Это говорит о стабильности признаков, присущих каждому виду бактерий. Потомство микробной клетки в основном наследует ее свойства, что позволяет определить, идентифицировать, любой вид микроорганизмов. Однако известно, что у одного и того же вида бактерий возможны отклонения морфологических и физиологических свойств, возникающие под влиянием факторов внешней среды.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Изменчивость (биологическая)- разнообразие признаков и свойств у особей и групп особей любой степени родства, ее формы. Генетическая рекомбинация и трансформация. Изменчивость фагов и микроорганизмов. Практическое применение изменчивости микроорганизмов.

реферат [20,6 K], добавлен 26.12.2013

Генетика и история ее развития, наследственность и изменчивость. Структурно-функциональная организация клеток эукариотического и прокариотического типов, нуклеиновые кислоты и молекулярные носители наследственности, биотехнология и генная инженерия.

дипломная работа [101,6 K], добавлен 15.05.2012

Генетика как наука, изучающая явления наследственности и изменчивости в человеческих популяциях, особенности наследования нормальных и патологических признаков, зависимость заболеваний от наследственной предрасположенности и факторов внешней среды.

презентация [4,0 M], добавлен 21.02.2014

Проведение исследования в области генетики и изменчивости микроорганизмов. Характеристика S- и R-форм колоний. Фенотипическая изменчивость (модификация). Возникновение бактериальной мутации. Генетические рекомбинации и трансформация. Структура плазмидов.

реферат [20,3 K], добавлен 07.06.2015

реферат [174,6 K], добавлен 14.04.2008

Особенности генетики микроорганизмов: изучение бактерий и микробиологические генетические исследования

Особенности генетики микроорганизмов

Генетика микроорганизмов как наука

До определенного времени ученые полагали, что у микроорганизмов нет ядерного аппарата. Такое мнение бытовало приблизительно до 30-х 20 века. По этой причине не изучались и вопросы наследственности и изменчивости микроорганизмов.

Изобретение электронного микроскопа стало поворотной точкой в изучении микроорганизмов. А в целом появление этого инструмента позволило увидеть субмикроскопическую структуру клетки.

Отличительная характеристика микроорганизмов — наличие гаплоидного набора хромосом или кольцевая молекула ДНК. За счет этого обеспечивается возможность мутаций уже в первом поколении потомков.

Начало микробиологических генетических исследований

Новый всплеск изучения микроорганизмов с точки зрения генетики случился после доказательства универсальности закономерностей мутационного процесса на примере кишечной палочки. Этим занимались американские микробиологи С. Лурия и М. Дельброк. Они сделали вывод, что бактерии подчиняются мутационным закономерностям.

Все это поспособствовало появлению нового принципа изучения изменчивости у бактерий.

Это принцип получил название клонального анализа. В его основе лежит тщательное исследование потомства одной клетки, которая становится родоначальницей клона.

Изучение бактерий

Большие исследования провели американские генетики Джошуа и Эстер Ледерберги. Они доказали, что мутации у бактерий возникают вне зависимости от условий их культивирования.

Также учеными был разработан метод отпечатков, позволяющий сильно упростить приемы отбора микроорганизмов с необходимыми свойствами для последующих изучений. В больших популяциях клеток бактерий наблюдаются неупорядоченные (спонтанные) мутации — к такому выводу пришли ученые.

В 1946 году появилось доказательство того, что бактериям свойственен половой процесс. Также были открыты такие явления как конъюгация хромосом и рекомбинация генов, перенос генетической информации от одной бактериальной клетки к другой с помощью бактериофага.

Есть мнение, что «прочтение информации» в кольцевой молекуле нуклеиновой кислоты прокариотических клеток зависит от места, в котором начинается «считывание».

Синтез того или иного белка зависит от того, с какого нуклеотида начался этот процесс считывания.

Изучение фагов

В процессе изучения особенностей взаимоотношений между бактериями и бактериофагами, американским ученым удалось открыть трансдукцию и рекомбинацию у фагов.

Под трансдукцией понимают перенос генов между бактериальными клетками с помощью фагов.

Все перечисленное выше позволило заниматься изучением вопросом наследственности на уровне молекул — т. н. молекулярный уровень организации материи.

Немецкие микробиологи изучали молекулу РНК. Каждая группа микроорганизмов получила свою методику исследования.

Генетика грибов и водорослей

Половой процесс низших грибов и водорослей отличается от полового процесса прочих организмов. Изучение этих групп организмов привело к разработке нового метода — тетрадного анализа.

В ходе исследования этих организмов ученые занимались разработкой методики объединения ядер генетически различных штаммов микроорганизмов.

В дальнейшем с помощью этих методов ученые смогут:

Тем не менее генная инженерия требует к себе основательного и осторожного подхода. Пока еще не совсем понятно, какие могут появиться в природе и в человеческом организме генетически модифицированные организмы.

Генетика микроорганизмов как наука, специфика исследований в микробиологии

Генетика микроорганизмов

Генетика и история ее развития. Наследственность и изменчивость. Структурно-функциональная организация клетки эукариотического и прокариотического типов. Типы клеточной организации. Химический состав и структура вирусов. Функционирование генома бактерий.

| Рубрика | Сельское, лесное хозяйство и землепользование |

| Вид | учебное пособие |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 22.10.2017 |

| Размер файла | 102,4 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

«Витебская ордена «Знак Почета» Государственная академия ветеринарной медицины»

Утверждено редакционно-издательским советом академии в качестве учебно-методического пособия для студентов факультета ветеринарной медицины и слушателей ФПК

Учебно-методическое пособие написано в соответствии с программой по ветеринарной микробиологии, вирусологии и иммунологии по специальности С 020200 «Ветеринарная медицина». Содержит сведения об истории развития генетики, структурно-функциональной организации клеток эукариотического и прокариотического типов, химическом составе и структуре вирусов.

В пособии в доступной форме представлено строение и функционирование генома бактерий, показана сущность фенотипической и генотипической изменчивости микроорганизмов, подчеркнуты особенности генетики вирусов, расшифрован механизм синтеза белка, описаны методы молекулярно-генетического анализа.

Рассмотрено и рекомендовано к печати учебно-методическим советом УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» 21 июня 2004 г. (протокол № 12)

1. Генетика и история ее развития

2. Наследственность и изменчивость

4. Клеточная теория

5. Типы клеточной организации

6. Структурно-функциональная организация клетки эукариотического и прокариотического типов

6.1 Строение и функционирование клетки растений

6.2 Строение и функционирование клетки животных

6.3 Строение и функционирование бактериальной клетки

7. Химический состав и структура вирусов

8. Материальные основы наследственности

9. Строение и функционирование генома бактерий

10. Биологический синтез белка

11. Изменчивость бактерий

11.1 Фенотипическая изменчивость

11.2 Генотипическая изменчивость

12. Особенности генетики вирусов

13. Методы молекулярно-генетического анализа

14. Понятие о биотехнологии и генной инженерии

Геологией доказано, что возраст Земли составляет 4,5-4,6 млрд лет. По мнению ученых, около 3,8 млрд лет тому назад жизнь стала основным фактором круговорота углерода на планете. Первыми появились организмы, которые современная наука называет прокариотами. Это одноклеточные существа, по сравнению с многоклеточными организмами, отличающиеся простотой строения и функций. К ним относят бактерий и сине-зеленые водоросли. С эволюцией названных микро-существ, связывают появление механизма фотосинтеза и организмов эукариотического типа.

Вирусы, прионы, нуклеиновые кислоты (инфекционные ДНК и РНК), не являются организмами в полном смысле этого слова в связи с тем, что не имеют органелл, не обладают собственным метаболизмом, используют для своей жизнедеятельности ресурсы клеток животных, человека, растений.

Объединяющим термином для всех форм микромира является термин «микробы». генетика наследственность эукариотический

На нашей планете обитает огромное количество микробов, исчисляемое астрономическими цифрами. В процессе своей жизнедеятельности микробы оказывают существенное влияние на неживую и живую природу. Известно, что бактерии обеспечивают круговорот веществ и энергии в природе, плодородие почв, поддержание газового состава и т. д.

Многие микробы болезнетворные для человека, животных, птиц, насекомых, растений.

Необходимо отметить, что учебная программа для высших учебных заведений по специальности «Ветеринарная медицина» мало уделяет внимания вопросам изучения генетики микроорганизмов. В учебниках по микробиологии и иммунологии, а также в учебниках по генетике недостаточно всесторонне и полно освещены аспекты генетики микробов.

Сознательное, целенаправленное и эффективное использование микробов для практических нужд в ветеринарии, медицине и других областях человеческой деятельности немыслимо без знаний их генетики.

В представленной книге мы попытались обобщить и сконцентрировать доступный литературный материал по генетике микробов и личный опыт преподавания генетики, микробиологии и иммунологии.

Полагаем, что книга будет представлять интерес для специалистов биологического профиля: микробиологов, иммунологов, работников биопредприятий, сотрудников исследовательских институтов, преподавателей, студентов ВУЗов и техникумов.

Книга предлагается в качестве учебного пособия при изучении генетики микроорганизмов.

1. Генетика и история ее развития

Основоположником генетики является Иоганн Грегар Мендель (1822-1884). Официальной датой рождения генетики считают 1900-й год, когда были переоткрыты закономерности наследственности, впервые установленные Г. Менделем.

Название науки о наследственности и изменчивости было дано английским генетиком В. Бэтсоном в 1906 году.

В дальнейшем опыты по гибридизации разных растений и животных показали, что правила наследования признаков имеют универсальный характер и едины для всего органического мира.

Генетики Т. Боверт, У. Сэттон и Э. Вильсон выявили определенную связь между наследственными факторами и хромосомами (1902-1907). Было установлено, что наследственные факторы содержатся в клетке. Ученые сделали вывод о том, что преемственность свойств в ряду поколений организмов определяется преемственностью их хромосом.

Необходимо подчеркнуть, что хромосомная теория явилась крупнейшим обобщением экспериментальных исследований по изучению наследственности и изменчивости организмов. Однако мутации гена представлялись как результат самопроизвольных изменений его, независящих от условий внешней среды. Впервые в мире Г.А. Надсону и Г.С. Филиппову (1925) удалось получить большое количество мутаций у дрожжевых грибков под воздействием лучей радия, а американскому генетику Г. Миллеру (1927) у дрозофилы под влиянием лучей рентгена.

В результате работ ученых (В.В. Сахаров, М.Е. Лобашев, И.А. Раппопорт) в 30-40-х годах ХХ столетия была создана теория химического мутогенеза. Большой вклад в эту теорию внес английский генетик Ш. Ауэрбах.

В 1920 году Н.И. Вавиловым сформулирован закон гомологических рядов, который явился основой для направленного получения мутаций.

Теорию сложного строения гена обосновали А.С. Серебровский и Н.П. Дубинин. Они впервые указали на делимость гена и доказали, что ген состоит из отдельных субъединиц, способных разделится и самостоятельно мутировать.

Работами С. Райта, ДЖ. Холдена и Р. Фишера (1920-1980) были заложены основы генетико-математических методов изучения процессов, происходящих в популяциях. Решающий вклад в создание генетики популяций и эволюционной генетики внес С. Четвериков и его ученики (1920).

Генетика популяций явилась основой теории селекции.

Работами американских биохимиков Г. Бидла и Э. Татума были заложены основы биохимической генетики.

Датой рождения генетики микроорганизмов считают 1943 год, когда появились работы С. Луриа и М. Дельбрука, которые показали, как проводить опыты с микроорганизмами, вести учет их признаков, количественный анализ полученных результатов и т. д. Эти ученые акцентировали внимание экспериментаторов на микроорганизмах, как весьма удобных объектах для генетических исследований, так как микробы гаплоидны, у них одна хромосома, живут 20-30 минут, дают многочисленное потомство, обладают хорошо регистрируемыми признаками и т. д.

В 1944 году американский микробиолог-генетик О. Эвери доказал, что носителем наследственности является ДНК.

В 1952 году А. Херши и М. Чейз установили, что бактериофаги проникают в бактериальные клетки не сами, а только их ДНК, но, не смотря на это, в бактериях происходит формирование зрелых фаговых частиц. Следовательно, ДНК фага является носителем наследственной информации.

Величайшим достижением биологической науки явилась расшифровка строения молекулы ДНК. Сделали это английский ученый Ф. Крик и американский ДЖ. Уотсон (1953).

Американский генетик А.Корнберг искусственно создал вирусную частицу и осуществил синтез ДНК (1957-1958).

М. Мезельсон и Ф. Сталь (1958) показали, что синтез ДНК происходит в клетках на расходящихся нитях двойной спирали.

М. Ниренберг, Г. Маттеи, С. Очоа и Ф. Крик (1961-1962) расшифровали код наследственности и состав нуклеиновых триплетов для всех 20 аминокислот, из которых строятся белковые молекулы. В это же время французские ученые Ф. Жакоб и Ж. Моно разработали общую теорию регуляции белкового синтеза. Они предложили схему генетического контроля синтеза ферментов у бактерий.

В 1969 году Г. Корана осуществил синтез гена клетки дрожжевого грибка, а Д. Бэквитс с сотрудниками выделил ген бета-галоктозидазы из кишечной палочки.

В настоящее время генетика является одной из ведущих наук современной биологии. Для генетики характерно влияние на ее развитие принципов и методов исследования других наук и возрастающая связь со многими биологическими науками. В тоже время в самой генетике идет усиливающийся процесс дифференциации отдельных узких направлений исследований в самостоятельные науки. Так, наряду с общей генетикой возникли: цитогенетика, генетика популяций, биохимическая генетика, генетика человека, ветеринарная генетика, генетика вирусов, математическая генетика, генетика микроорганизмов и т. д.

У бактерий имеется одна хромосома и поэтому оценка генетических изменений возможна уже в первом поколении клеток. Важным преимуществом микроорганизмов является высокая скорость размножения их, простое химическое строение, простота культивирования и возможность при этом изменений условий выращивания клеток, высокая частота мутаций, способности к комбинированной и мутационной изменчивости.

Развитие генетики микроорганизмов тесно связано с развитием цитологии, а развитие и становление цитологии с созданием и усовершенствованием оптических устройств, позволяющих рассмотреть и изучить клетки. В 1609-1610 г.г. Галилео Галилей сконструировал первый микроскоп. Сконструированный и усовершенствованный им микроскоп давал увеличение в 35-40 раз. И. Фабер дал прибору название «микроскоп».

В 1665 году Роберт Гук, благодаря изменению микроскопа, увидел в пробке ячейки, которые он назвал «клетками».

В 70-х годах 17 века Марчелло Мальпиги описал микроскопическое строение некоторых тканей растений.

Антони ван Левенгук с помощью микроскопа открыл неведомый таинственный мир микроорганизмов (1969).

В 1715 году Х.Г. Гертель впервые использовал зеркало для микроскопии изучаемых объектов, а спустя полтора столетия Э. Аббе создал систему осветительных линз для микроскопа.

Во второй половине XIX века Э. Брюкке (1861) обосновал представление о клетке как элементарном организма. В 1874 г. Ж. Карнуа положил начало цитологии как науке о строении, функции и происхождении клеток.

В. Флемминг описал митоз (1879-1882), О. Гертвич и Э. Страсбургер высказали гипотезу о том, что наследственные признаки заключены в ядре.

В начале 20 века Р. Гаррисон и А. Кадрель разработали методы культивирования клеток.

В 1928-1931 года Е. Руска, М. Кнолль и Б. Боррие сконструировали электронный микроскоп, применение которого позволило открыть неизвестные структуры клетки.

В 20 веке за выдающиеся открытия в области цитологии, генетики и других биологических наук были присуждены Нобелевские премии, Лауреатами которых оказались:

в 1908 году Илья Мечников и Пауль Эрлих за открытия фагоцитоза и антител;

в 1930 году Карл Ландштейнер за открытие групп крови;

в 1931 году Отто Варбург за открытие природы и механизмов действия дыхательных ферментов цитохромоксидаз;

в 1946 году Герман Меллер за открытие мутаций;

в 1953 году Ханс Креба за открытие цикла лимонной кислоты;

в 1959 году Артур Корнберг и Северо Очоа за открытие механизмов синтеза ДНК и РНК;

в 1962 году Френсис Крик, Морис Уилкинсон и Джеймс Уотсон за открытие молекулярной структуры нуклеиновых кислот и их значение в передаче генетической информации;

в 1963 году Франсуа Жакоб, Андре Львов и Жак Моно за открытие механизма синтеза белка;

в 1974 году Кристиан де Дюв, Альберт Клод и Джордж Паладе за открытия, касающиеся структурной и функциональной организации клетки (ультраструктура и функция лизосом, комплекса Гольджи, эндопламотического ретикулума).

2. Наследственность и изменчивость

Характерными свойствами всего живого является движение, рост, питание, дыхание, раздражимость и способность размножаться. Жизнь, как особое явление, характеризуется продолжительностью существования во времени. В основе непрерывного существования жизни во времени лежит способность живых систем к самовоспроизведению. Сохранение жизни в меняющихся условиях оказалось возможным благодаря эволюции живых организмов в результате появления у них изменений, обеспечивающих возможность существования в новой среде обитания.

Каждая порода сельскохозяйственных животных характеризуется определенными, присущими ее особенностями, которые передаются из поколения в поколение в течение столетий. Еще более стойкая наследственность у многих видов диких животных. Так, по мнению Ч. Дарвина, плеченогие осьминоги неотличимы от своих предков, живущих сотни миллионов лет тому назад.

С исключительной силой явление сходства обнаруживается у растений.

Явление сходства морфологических, биохимических и других особенностей обнаруживается также и у микроорганизмов, не смотря на исключительную интенсивность их размножения, роста и смены нескольких поколений за короткий промежуток времени.

Наследственность обеспечивает определенный консерватизм в организации живых систем.

В учебниках по микробиологии и иммунологии, генетике, вирусологии, биологии наследственность трактуют относительно клетки и организма. Однако, необходимо иметь в виду, что она проявляется и в надорганизменных уровнях. На клеточном и организменном уровне организации живой материи под наследственностью понимают свойство клеток или организмов обеспечивать материальную и функциональную преемственность между поколениями, а также обуславливать специфический характер индивидуального развития в определенных условиях внешней среды.

Кроме термина «наследственность» генетики применяют термины «наследование» и «наследуемость».

На популяционно-видовом уровне организации жизни наследственность проявляется в поддержании постоянного соотношения различных генетических форм в ряду поколений данной популяции. На биоценотическом уровне наследственность представляет собой явление, обеспечивающее сохранение определенных соотношений видов организмов, образующих биогеоценоз.

Микроорганизмы различаются между собой по морфологическим, культуральным, биохимическим, антигенным, иммуногенным и другим признакам. Например, признакам, по которым бактерии одного штамма отличаются от другого штамма того же видаявляется биохимическая особенность продуцировать фермент, контролирующий синтез или гидролиз определенного вещества.

Признаки формируются в процессе индивидуального развития особи и на их проявление оказывают влияние факторы внешней среды.

Продолжительное существование живой природы во времени на фоне меняющихся условий было бы не возможным, если бы организмы не были способны к приобретению и сохранению полезных изменений в новых условиях окружающей среды, т.е. если бы живые организмы не обладали изменчивостью.

У отдельных клеток, организмов, микроорганизмов одного вида изменчивость, затрагивая их индивидуальное развитие, проявляется в возникновении отличий между ними. На популяционно-видовом уровне жизни изменчивость проявляется в генетических различиях, что является основой образования новых видов. Появление новых видов вносит изменения в межвидовые отношения в биоценозах.

Под коррелятивной изменчивостью понимают изменчивость или степень развития одного признака, в результате чего наблюдается соотносительная изменчивость другого признака. Например, при увеличении массы коров-первотелок увеличивается удой молока, но снижается его жирность. Этот вид изменчивости существенно влияет на онтогенетическую, комбинативную, мутационную и модификационную изменчивость.

Резкие изменения строения органов называют морфозами. Морфозы не наследуются, считают, что они возникают в результате патологии различного характера.

Отмеченные выше виды изменчивости различает общая генетика. Более конкретизированные данные относительно изменчивости микроорганизмов изложены в п.13 настоящей книги.

Жизнь характеризуется таким свойством, как дискретность, т.е. представлена совокупностью отдельных организмов. Организм состоит из клеток, следовательно и клеткам присуща дскретность. Продолжительность жизни организмов и клеток ограничена. Поэтому сохранение жизни во времени зависит от такого ее свойства, как размножение. Важными свойствами жизни являются включенность организмов в процессе эволюции и существования их совместно с другими организмами в составе сообществ под названием биоценозы.

Таким образом, клетка является основной структурной и функциональной единицей живых организмов, осуществляющей рост, размножение. Обмен веществ и энергии, хранящей, перерабатывающей и реализующей генетическую информацию. Клетка представляет собой сложную систему биополимеров, отделенную от внешней среды оболочкой (плазмотической мембраной) и состоящую из ядра и цитоплазмы, в которой раполагаются органеллы и включения.

4. Клеточная теория

Все живые организмы состоят из клеток. Авторы клеточной теории придерживались правильной точки зрения о единообразии пути возникновения клеток, но механизм их образования представлялся не верно, ввиду не достаточно высокого уровня развития биологической науки, на момент создания теории.

Сложные (человек, животные) и простые (инфузории, вирусы, бактерии) формы жизни в структурном, функциональном и генетическом отношении обеспечиваются только клеткой. С помощью клетки происходит усвоение, превращение и использование энергии и веществ живыми организмами. В клетке хранится и используется по назначению биологическая информация.

Не смотря на бесконечное многообразие клеток, современная теория научно обосновывает единственный способ возникновения новых клеток, заключающийся в делении предшествующих клеток. Не отрицая индивидуальных структурно-функциональных особенностей разных клеток, клеточная теория не отвергает представления об их гомологии. К настоящему времени доказано, что все клетки одинаковым способом хранят генетическую информацию, редуплицирут генетический материал и передают его из поколения в поколение, используют биологическую информацию для синтеза белка, хранят, переносят и превращают энергию в работу, осуществляют обмен веществ.

Для клетки характерен принцип целостности и системной организации. В этом отношении клеточная теория соотносит клетку с многоклеточным организмом. Для системы свойственно взаимодействие частей, составляющих систему. Структурной единицей многоклеточных существ является клетка. Естественно, нельзя свести свойства целостного многоклеточного организма к свойствам отдельных клеток. данное положение клеточной теории свидетельствует о диалектической проблеме целого и части.

В современной интерпритации клеточная теория включает следующие положения:

· клетка является универсальной, элементарной единицей живого;

· клетки всех организмов принципиально сходны по своему строению, функции и химическому составу;

· клетки размножаются путем деления исходной клетки;

· клетки хранят, реализуют и перерабатывают генетическую информацию;

· многоклеточные организмы являются сложными клеточными ансамблями, образующими целостные системы;

· благодаря деятельности клеток в сложных организмах осуществляется рост, развитие, обмен веществ и энергии;

5. Типы клеточной организации

В живой природе существует большое разнообразие клеток, которые разнятся по размерам, форме, особенностям питания, дыхания и т.д. Однако известно лишь два типа клеточной организации: прокариотический и эукариотический. Эукариотический тип организации клеток подразделяют на подтип, характерный для простейших, и подтип, характерный для многоклеточных. Упомянутые два типа клеточной организации возникли в ходе биологической эволюции. Вообще, проблема происхождения и эволюции живых организмов до сих пор остается очень сложной и до конца не изученной. Это относится к микроорганизмам. Появление жизни на Земле объясняют две основные гипотезы. Согласно так называемой гипотезе панспормии, жизнь занесена из космоса в виде спор микроорганизмов или же путем намеренного заселения планеты разумными существами из других миров.

Другая гипотеза утверждает, что жизнь возникла на Земле в результате совокупности физических и химических условий. Приведших к абиогенному образованию органических веществ из неорганических.

Клеткам прокариотического типа свойственны следующие особенности: эти клетки имеют малые размеры, в них нет развитой системы мембран. Отсутствует четко оформленное ядро, генетический материал представлен в виде замкнутого кольца молекулы ДНК, свободно располагающейся в цитоплазме, не содержащей гистонов. Которые являются белками клеточных ядер. В связи с значительным содержанием диаминокислот аргинина и лизина, эти клетки имеют щелочную реакцию. Для прокариот не типичны внутриклеточные перемещения цитоплазмы и амебоидные движения.

Для эукариотичных клеток характкрны вторичные полости. Эукариоты имеют истинное ядро. Кариолема отграничивает ядро от цитоплазмы. У них имеются более крупные, чем у прокариот, рибосомы, геном представлен набором хромосом, которые удваиваются и распределяются между дочерними клетками при митозе.

Различия между прокариотами и эукариотами довольно детально представлены в таблице 1.

Таблица 1. признаки прокариотов и эукариотов.