Что такое генетика определение

Генетика: основные понятия и диагностика

Специализация: генетика, гинекология

Основные понятия

Геном – совокупность наследственного материала, заключенного в клетке организма [1]. Геном содержит биологическую информацию, необходимую для построения организма и поддержания его функций.

Первоначальный смысл этого термина указывал на то, что понятие генома, в отличие от генотипа, является генетической характеристикой вида в целом, а не отдельной особи. С развитием молекулярной генетики значение данного термина изменилось, и сегодня под «геномом» понимают совокупность наследственного материала конкретного представителя вида.

Большинство геномов, в том числе геномы человека и геномы всех остальных клеточных форм жизни, построены из ДНК*. Практически у всех эукариотических организмов все гены организованы в более крупные макромолекулярные комплексы – хромосомы.

У человека наследственный материал соматической клетки представлен 23 парами хромосом (22 пары аутосом и пара половых хромосом), находящихся в ядре, а также клетка обладает множеством копий митохондриальной ДНК. 22 аутосомы, половые хромосомы Х и Y, митохондриальная ДНК человека содержат вместе примерно 3,1 млрд пар оснований [1].

В настоящее время в молекулярной биологии установлено, что гены – это участки ДНК, несущие какую-либо целостную информацию о строении одной молекулы белка или одной молекулы РНК. Эти и другие функциональные молекулы определяют развитие, рост и функционирование организма.

Изначально термин «ген» появился как теоретическая дискретная единица передачи наследственной информации. История биологии помнит споры о том, какие молекулы могут являться носителями наследственной информации. Большинство исследователей считали, что такими носителями могут быть только белки, так как их строение из 20 аминокислот позволяет создать больше вариантов, чем ДНК, состоящая всего из четырех видов

нуклеотидов. Позже было экспериментально доказано, что именно ДНК включает в себя наследственную информацию, что было выражено в виде центральной догмы молекулярной биологии.

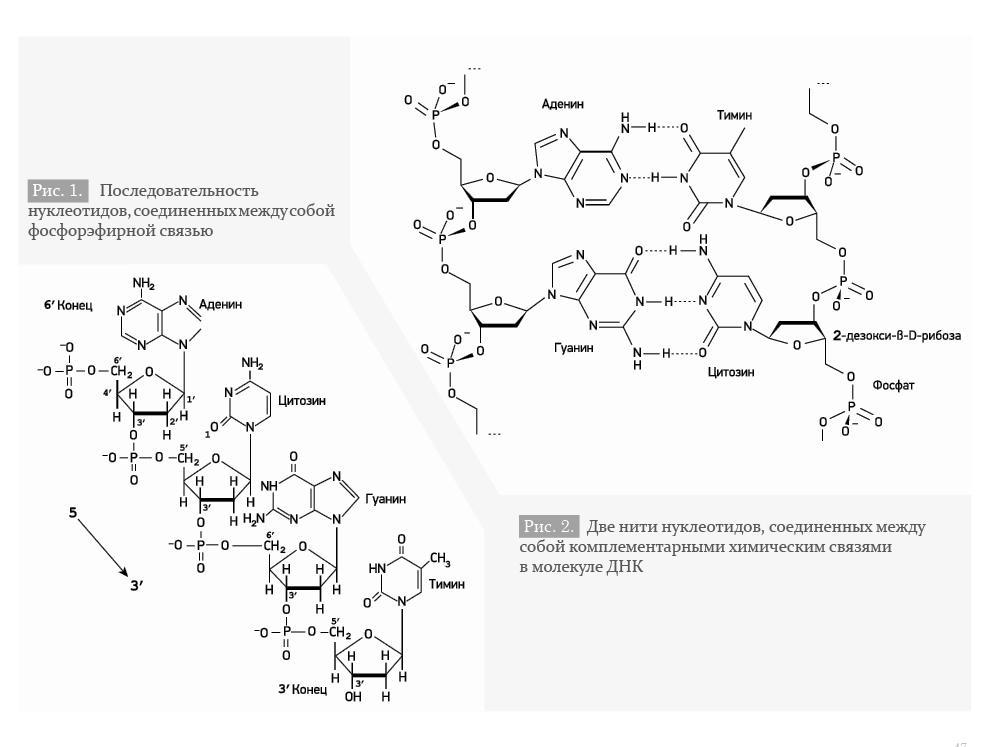

Мономеры, составляющие каждую из цепей ДНК, представляют собой сложные органические соединения, включающие в себя азотистые основания: аденин (А), тимин (Т), цитозин (Ц), гуанин (Г), пятиатомный сахар (пентозу) – дезоксирибозу, а также остаток фосфорной кислоты. Эти соединения носят название нуклеотидов (Рис. 1).

Гены могут подвергаться мутациям – случайным или целенаправленным изменениям последовательности нуклеотидов в цепи ДНК. Мутации могут приводить к изменению последовательности, а следовательно, изменению биологических характеристик белка или РНК, что, в свою очередь, может привести к их общему или локальному изменению или аномальному функционированию. Такие мутации являются патогенными, так как их результатом является заболевание, или летальными на эмбриональном уровне. Однако далеко не все изменения последовательности нуклеотидов приводят к изменению структуры белка или к существенному изменению последовательности и не являются патогенными. В частности, геном человека характеризуется такими особенностями, как однонуклеотидные полиморфизмы и вариации числа копий генов (англ. copynumbervariations), которые составляют около 1% всей ДНК человека [2].

Однонуклеотидный полиморфизм (Single nucleotide polymorphism, SNP) – отличие последовательности ДНК размером в один нуклеотид. Если две последовательности ДНК – AAGCCTA и AAGCTTA – отличаются на один нуклеотид, в таком случае говорят о существовании двух аллелей: C и T. SNP возникают в результате точечных мутаций (как правило, типа замен) и, в частности, определяют различные аллели одного гена.

Разнообразием последовательностей ДНК у людей, возможно, объясняется то, как у них происходит течение различных заболеваний, реакции в ответ на патогены, прием лекарств, вакцин и т. п. Знание об однонуклеотидном полиморфизме, вероятно, поможет в понимании фармакокинетики и фармакодинамики действия различных лекарств на человека. Этиология широкого спектра заболеваний, таких как рак, инфекционные, аутоиммунные заболевания, серповидноклеточная анемия и многие другие, включает однонуклеотидные полиморфизмы [3].

Полиморфизмы генов

Именно полиморфизмы генов в большой степени определяют индивидуальные различия в развитии тех или иных физических и психических качеств индивидума. Масштабы полиморфизмов генов у человека таковы, что между последовательностями ДНК двух людей существуют миллионы различий. Эти различия условно подразделяют на четыре основные категории: а) фенотипически не выраженные; б) вызывающие фенотипические различия; в) играющие роль в патогенезе заболевания (при полигенных болезнях); г) играющие основную роль в развитии заболевания (при моногенных болезнях).

На сегодняшний день сформированы обширные базы полиморфизмов, очень гибкие и быстро растущие.

Они постоянно обновляются за счет информации, которую поставляют в клиники и лаборатории по всему миру научные организации, в которых работает множество специалистов в области системной и молекулярной биологии, биоинформатики.

Вариантные формы некоторых генов в определенных условиях могут привести к развитию болезней. Сочетания вариантных генов предрасположенности несут в себе генетические риски множества заболеваний. Тестирование генетических предрасположенностей помогает выявить индивидуальный риск возможности заболевания и установить подверженность влиянию и воздействию негативных факторов окружающей среды.

По клиническим группам полиморфизмов различают патологии систем свертывания крови, обмена фолиевой кислоты, обмена белков костной ткани, гормонов щитовидной железы, стероидных гормонов и еще десятки других групп полиморфизмов.

В настоящее время в лаборатории CL определяются генетические полиморфизмы генов системы свертывания крови: ген F2 (20210_G>A), ген F5 (1691_G>A), ген F7 (10976_G>A), ген F13 (103_G>Т), ген FGB (455_G>A), ген ITGA 2/интегрин α-2/(807_С>Т), ген ITGВ 3/интегрин β-3/ (1565_Т>С), ген PAI-1 (675_5G>4G). Результат исследования содержит интерпретацию и описание рисков, связанных с тем или иным сочетанием. В ближайшее время планируется значительное расширение спектра определяемых полиморфизмов в CL.

Детекция результатов ПЦР проходит в режиме реального времени. Управление прибором осуществляет программное обеспечение. Программа позволяет использовать простое и интуитивное управление с использованием функции «Тест», что значительно сокращает время создания протоколов исследований. Программное обеспечение содержит приложения для количественной оценки ДНК/кДНК, анализа кривых, определения уровня экспрессии генов, исследования биоценозов и SNP-анализа, позволяет использовать функцию «дополнительных стандартов» и формировать протоколы исследования с автоматической трактовкой полученных результатов.

Научно-технический прогресс привел к одному незаменимому открытию в области молекулярной биологии – открытию метода полимеразной цепной реакции (ПЦР), который позволяет обнаружить даже небольшой фрагмент искомого генома. Полимеразная цепная реакция поначалу применялась исключительно в научных лабораториях. Однако вскоре метод нашел свое место в медицине. В 1993 году, Kary Mullis, ученому, открывшему метод ПЦР, была присуждена Нобелевская премия в области химии.

Диагностика полиморфизмов генов в медицинской лаборатории CL

Выявлять полиморфизмы сегодня позволяют методы современной молекулярно-генетической диагностики. В лаборатории CL исследования полиморфизмов проводят с 2012 года методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), c помощью детектирующего амплификатора DtPrime производства российской компании «ДНК-Технология». Принцип ПЦР построен на методе многократного комплементарного достраивания матрицы нуклеиновой кислоты до двухцепочечной структуры, которую способен «увидеть» прибор и распознать полиморфизм. Метод ПЦР, помимо быстроты выполнения и манипулятивной простоты, является еще и весьма чувствительным и специфичным. Очень наглядно принцип метода охарактеризован в среде лабораторных работников так: «найти иглу в стоге сена, а затем построить стог из этих игл».

Для того чтобы исключить неточности, один и тот же участок гена исследуется многократно. Вся цепь ДНК разбивается на участки, затем ведется поиск участков, где прогнозируются полиморфизмы. После чего эти участки вырезаются и сопоставляются. С помощью ПЦР количество таких участков увеличивается до 10 в 36–40 степени. Каждый участок вновь прочитывается десятки раз. Только после этого можно выстроить статистически верную кривую.

Результаты и интерпретация

Информация о наличии полиморфизмов, знание их влияния на определенные виды обмена и уровень чувствительности к лекарственным препаратам позволяют оценить риск развития заболевания, предупредить его развитие и назначить верное лечение.

Важным фактом является то, что генные полиморфизмы в течение жизни не меняются и определяются один раз! Результаты не изменяются в течение жизни и не зависят от физиологического состояния организма.

Генетическое тестирование позволяет в досимптомный период выявить существующие пока только в геноме наследственные тенденции к развитию болезней и наметить пути их ранней профилактики.

Для врачей важна интерпретация результатов анализа полиморфизмов: необходимо понять, как связан тот или иной полиморфизм с вероятностью развития патологического состояния. Следует учитывать, что ни один полиморфизм не является нозологией как таковой, только ее элементом, но зачастую решающим.

Наличие полиморфизмов можно учесть при назначении лекарственных средств. Так, врач-клиницист, руководствуясь рекомендациями генетика, может изменить концентрацию или дозу препарата, который будет влиять на компонент свертывания крови. Безусловно, важны также режим, диета, физиопроцедуры, но основная роль отведена медикаментозному лечению. А это – область фармакогенетики, которая изучает реакции организма на определенные препараты согласно особенностям генома человека.

Интеграция наук

15 лет назад было заявлено, что расшифрован геном человека. Это открытие стало возможным благодаря многолетней работе ученых различных отраслей науки, уровень которой достиг тех высот, в которых информация и знания из одной области проникают в другую. Такая «интеграция наук» выводит на качественно новый уровень дальнейшее развитие биотехнологий, медицины, генетики, геномики. Каких горизонтов достигнут ученые при детальном знании генома человека, прогнозировать трудно. Можно быть готовым лишь к тому, что природа поставит перед человеком новые, не менее сложные задачи и амбициозные цели.

Генетика

Гене́тика (от греч. γενητως — происходящий от кого-то) — наука о закономерностях наследственности и изменчивости. В зависимости от объекта исследования классифицируют генетику растений, животных, микроорганизмов, человека и другие; в зависимости от используемых методов других дисциплин — молекулярную генетику, экологическую генетику и другие. Идеи и методы генетики играют важную роль в медицине, сельском хозяйстве, микробиологической промышленности, а также в генетической инженерии. [1]

Содержание

Введение

Первоначально генетика изучала общие закономерности наследственности и изменчивости на основании фенотипических данных.

Понимание механизмов наследственности, то есть роли генов как элементарных носителей наследственной информации, хромосомная теория наследственности и т. д. стало возможным с применением к проблеме наследственности методов цитологии, молекулярной биологии и других смежных дисциплин.

Сегодня известно, что гены реально существуют и являются специальным образом отмеченными участками ДНК или РНК — молекулы, в которой закодирована вся генетическая информация. У эукариотических организмов ДНК свёрнута в хромосомы и находится в ядре клетки. Кроме того, собственная ДНК имеется внутри митохондрий и хлоропластов (у растений). У прокариот ДНК, как правило, замкнута в кольцо (бактериальная хромосома, или генофор) и находится в цитоплазме. Часто в клетках прокариот присутствует одна или несколько молекул ДНК меньшего размера — плазмид.

Законы Менделя

История

Работы Грегора Менделя

В 1865 году монах Грегор Мендель (занимавшийся изучением гибридизации растений в Августинском монастыре в Брюнне (Брно), ныне на территории Чехии) обнародовал на заседании местного общества естествоиспытателей результаты исследований о передаче по наследству признаков при скрещивании гороха (работа Опыты над растительными гибридами была опубликована в трудах общества в 1866 году). Мендель показал, что некоторые наследственные задатки не смешиваются, а передаются от родителей к потомкам в виде дискретных (обособленных) единиц. Сформулированные им закономерности наследования позже получили название законов Менделя. При жизни его работы были малоизвестны и воспринимались критически (результаты опытов на другом растении, ночной красавице, на первый взгляд, не подтверждали выявленные закономерности, чем весьма охотно пользовались критики его наблюдений).

Классическая генетика

В начале XX века работы Менделя вновь привлекли внимание в связи с исследованиями Карла Корренса, Эриха фон Чермака и Гуго Де Фриза по гибридизации растений, в которых были подтверждены основные выводы о независимом наследовании признаков и о численных соотношениях при «расщеплении» признаков в потомстве.

Вскоре английский натуралист Уильям Бэтсон ввёл в употребление название новой научной дисциплины: генетика (в 1905 г. в частном письме и в 1906 г. публично). В 1909 году датским ботаником Вильгельмом Йогансеном введён в употребление термин «ген».

Важным вкладом в развитие генетики стала хромосомная теория наследственности, разработанная, прежде всего, благодаря усилиям американского генетика Томаса Ханта Моргана и его учеников и сотрудников, избравших объектом своих исследований плодовую мушку Drosophila melanogaster. Изучение закономерностей сцепленного наследования позволило путем анализа результатов скрещиваний составить карты расположения генов в «группах сцепления» и сопоставить группы сцепления с хромосомами (1910—1913 гг.).

Молекулярная генетика

Эпоха молекулярной генетики начинается с появившихся в 1940—1950-х гг. работ, доказавших ведущую роль ДНК в передаче наследственной информации. Важнейшими шагами стали расшифровка структуры ДНК, триплетного кода, описание механизмов биосинтеза белка, обнаружение рестриктаз и секвенирование ДНК.

Генетика в России и СССР

Если не считать опытов по гибридизации растений в XVIII в., первые работы по генетике в России были начаты в начале XX в. как на опытных сельскохозяйственных станциях, так и в среде университетских биологов, преимущественно тех, кто занимался экспериментальной ботаникой и зоологией.

После революции и гражданской войны 1917—1922 гг. началось стремительное организационное развитие науки. К концу 1930-х годов в СССР была создана обширная сеть научно-исследовательских институтов и опытных станций (как в Академии наук СССР, так и во Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина (ВАСХНИЛ)), а также вузовских кафедр генетики. Признанными лидерами направления были Н. И. Вавилов, Н. К. Кольцов, А. С. Серебровский, С. С. Четвериков и др. В СССР издавали переводы трудов иностранных генетиков, в том числе Т. Х. Моргана, Г. Мёллера, ряд генетиков участвовали в международных программах научного обмена. Американский генетик Г. Мёллер работал в СССР (1934—1937), советские генетики работали за границей. Н. В. Тимофеев-Ресовский — в Германии (с 1925 г.), Ф. Г. Добржанский — в США (с 1927 г.).

В 1930-е гг. в рядах генетиков и селекционеров наметился раскол, связанный с энергичной деятельностью Т. Д. Лысенко и И. И. Презента. По инициативе генетиков был проведён ряд дискуссий (наиболее крупные — в 1936 и 1939 г.), направленных на борьбу с подходом Лысенко.

Лично Т. Д. Лысенко и его сторонники получили контроль над институтами отделения биологии АН СССР, ВАСХНИЛ и вузовскими кафедрами. Были изданы новые учебники для школ и вузов, написанные с позиций «Мичуринской биологии». Генетики вынуждены были оставить научную деятельность или радикально изменить профиль работы. Некоторым удалось продолжить исследования по генетике в рамках программ по изучению радиационной и химической опасности за пределами организаций, подконтрольных Т. Д. Лысенко и его сторонникам.

Сходные с лысенковщиной явления наблюдались и в других науках. Наиболее известные кампании прошли в цитологии (в связи с учением О. Б. Лепешинской о живом веществе), физиологии (борьба К. М. Быкова и его сторонников за «наследие» И. П. Павлова) и микробиологии (теории Г. М. Бошьяна).

После открытия и расшифровки структуры ДНК, физической базы генов (1953 г.), с середины 1960-х г. началось восстановление генетики. Министр просвещения РСФСР В. Н. Столетов инициировал широкую дискуссию между лысенковцами и генетиками, в результате было опубликовано много новых работ по генетике. В 1963 г. на основе этих работ вышел в свет стандартизованный университетский учебник М. Е. Лобашёва Генетика, выдержавший впоследствии несколько изданий. Вскоре появился и новый школьный учебник Общая биология под редакцией Ю. И. Полянского, использовавшийся, наряду с другими, до недавнего времени.

генетика

Полезное

Смотреть что такое «генетика» в других словарях:

ГЕНЕТИКА — (от греч. genesis происхождение), обычно определяется как физиология изменчивости и наследственности. Именно так определил содержание генетики Бетсон (Bateson), предложивший в 1906 г. этот термин, желая подчеркнуть, что из трех основных элементов … Большая медицинская энциклопедия

ГЕНЕТИКА — (от греч. genesis происхождение), наука о наследственности и изменчивости живых организмов и методах управления ими. В её основу легли закономерности наследственности, обнаруженные Г. Менделем при скрещивании разл. сортов гороха (1865), а также… … Биологический энциклопедический словарь

ГЕНЕТИКА — [гр. genetikos относящийся к рождению, происхождению] биол. раздел биологии, изучающий законы наследственности и изменчивости организмов. Словарь иностранных слов. Комлев Н.Г., 2006. генетика (гр. genetikos относящийся к рождению, происхождению)… … Словарь иностранных слов русского языка

генетика — продажная девка империализма Словарь русских синонимов. генетика сущ., кол во синонимов: 11 • биология (73) • … Словарь синонимов

Генетика — (греч. genetikos – относящийся к происхождению) наука о законах наследственности и изменчивости организмов. Генетика занимает одно из центральных мест в комплексе биологических дисциплин; ее объектом является генотип, выполняющий функцию… … Энциклопедия культурологии

генетика — раздел биологии, изучающий законы наследования признаков. Генетику не следует путать с психологией генетической, изучающей развитие поведения от момента рождения до смерти. Словарь практического психолога. М.: АСТ, Харвест. С. Ю. Головин. 1998.… … Большая психологическая энциклопедия

ГЕНЕТИКА — (от греческого genesis происхождение), наука о законах наследственности и изменчивости организмов и методах управления ими. В зависимости от объекта исследования различают генетику микроорганизмов, растений, животных и человека, а от уровня… … Современная энциклопедия

ГЕНЕТИКА — (от греч. genesis происхождение) наука о законах наследственности и изменчивости организмов и методах управления ими. В зависимости от объекта исследования различают генетику микроорганизмов, растений, животных и человека, а от уровня… … Большой Энциклопедический словарь

ГЕНЕТИКА — ГЕНЕТИКА, наука, изучающая НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ. К предмету генетики относятся: зависимости характерных признаков отдельного организма от его ГЕНОВ, основы их передачи потомству, причины изменения признаков вследствие МУТАЦИИ. Поведение человека,… … Научно-технический энциклопедический словарь

ГЕНЕТИКА — ГЕНЕТИКА, генетики, жен. (от греч. genea рождение, род) (биол.). Отрасль биологии, изучающая условия зарождения организмов, их изменчивости и передачи наследственных свойств. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

ГЕНЕТИКА — [нэ ], и, жен. Наука о законах наследственности и изменчивости организмов. | прил. генетический, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

Основные генетические понятия. Закономерности наследственности. Генетика человека.

Генетика и селекция

Генетика — наука, изучающая наследственность и изменчивость организмов.

Наследственность — способность организмов передавать из поколения в поколение свои признаки (особенности строения, функций, развития).

Изменчивость — способность организмов приобретать новые признаки. Наследственность и изменчивость — два противоположных, но взаимосвязанных свойства организма.

Наследственность

Основные понятия

Ген и аллели. Единицей наследственной информации является ген.

Ген (с точки зрения генетики) — участок хромосомы, определяющий развитие у организма одного или нескольких признаков.

Аллели — различные состояния одного и того же гена, располагающиеся в определённом локусе (участке) гомологичных хромосом и определяющие развитие одного какого-то признака. Гомологичные хромосомы имеются только в клетках, содержащих диплоидный набор хромосом. Их нет в половых клетках (гаметах) эукариот и у прокариот.

Признак (фен) — некоторое качество или свойство, по которому можно отличить один организм от другого.

Доминирование — явление преобладания у гибрида признака одного из родителей.

Доминантный признак — признак, проявляющийся в первом поколении гибридов.

Рецессивный признак — признак, внешне исчезающий в первом поколении гибридов.

Доминантные и рецессивные признаки у человека

Законы Г. Менделя

Первый закон Менделя. Г. Мендель скрестил растения гороха с жёлтыми семенами и растения гороха с зелёными семенами. И те и другие были чистыми линиями, то есть гомозиготами.

Первый закон Менделя — закон единообразия гибридов первого поколения (закон доминирования): при скрещивании чистых линий у всех гибридов первого поколения проявляется один признак (доминантный).

Второй закон Менделя. После этого Г. Мендель скрестил между собой гибридов первого поколения.

Второй закон Менделя — закон расщепления признаков: гибриды первого поколения при их скрещивании расщепляются в определённом числовом соотношении: особи с рецессивным проявлением признака составляют 1/4 часть от общего числа потомков.

Цитологические основы единообразия первого поколения и расщепления признаков во втором поколении состоят в расхождении гомологичных хромосом и образовании гаплоидных половых клеток в мейозе.

Гипотеза (закон) чистоты гамет гласит: 1) при образовании половых клеток в каждую гамету попадает только один аллель из аллельной пары, то есть гаметы генетически чисты; 2) у гибридного организма гены не гибридизуются (не смешиваются) и находятся в чистом аллельном состоянии.

Статистический характер явлений расщепления. Из гипотезы чистоты гамет следует, что закон расщепления есть результат случайного сочетания гамет, несущих разные гены. При случайном характере соединения гамет общий результат оказывается закономерным. Отсюда следует, что при моногибридном скрещивании отношение 3:1 (в случае полного доминирования) или 1:2:1 (при неполном доминировании) следует рассматривать как закономерность, основанную на статистических явлениях. Это касается и случая полигибридного скрещивания. Точное выполнение числовых соотношений при расщеплении возможно лишь при большом количестве изучаемых гибридных особей. Таким образом, законы генетики носят статистический характер.

Анализ потомства. Анализирующее скрещивание позволяет установить, гомозиготен или гетерозиготен организм по доминантному гену. Для этого скрещивают особь, генотип которой следует определить, с особью, гомозиготной по рецессивному гену. Часто скрещивают одного из родителей с одним из потомков. Такое скрещивание называется возвратным.

В случае гомозиготности доминантной особи расщепления не произойдёт:

В случае гетерозиготности доминантной особи произойдёт расщепление:

Третий закон Менделя. Г. Мендель провёл дигибридное скрещивание растений гороха с жёлтыми и гладкими семенами и растений гороха с зелёными и морщинистыми семенами (и те и другие – чистые линии), а затем скрестил их потомков. В результате им было установлено, что каждая пара признаков при расщеплении в потомстве ведёт себя так же, как при моногибридном скрещивании (расщепляется 3:1), то есть независимо от другой пары признаков.

Третий закон Менделя — закон независимого комбинирования (наследования) признаков: расщепление по каждому признаку идёт независимо от других признаков.

Цитологической основой независимого комбинирования является случайный характер расхождения гомологичных хромосом каждой пары к разным полюсам клетки в процессе мейоза независимо от других пар гомологичных хромосом. Этот закон справедлив только в том случае, когда гены, отвечающие за развитие разных признаков, находятся в разных хромосомах. Исключения составляют случаи сцепленного наследования.

Сцепленное наследование. Нарушение сцепления

Развитие генетики показало, что не все признаки наследуются в соответствии с законами Менделя. Так, закон независимого наследования генов справедлив только для генов, расположенных в разных хромосомах.

Закономерности сцепленного наследования генов были изучены Т. Морганом и его учениками в начале 20-х гг. XX в. Объектом их исследований являлась плодовая мушка дрозофила (срок её жизни невелик, и за год можно получить несколько десятков поколений, её кариотип составляют всего четыре пары хромосом).

Закон Моргана: гены, локализованные в одной хромосоме, наследуются преимущественно вместе.

Сцепленные гены — гены, лежащие в одной хромосоме.

Группа сцепления — все гены одной хромосомы.

В некотором проценте случаев сцепление может нарушаться. Причина нарушения сцепления — кроссинговер (перекрёст хромосом) — обмен участками хромосом в профазе I мейотического деления. Кроссинговер приводит к генетической рекомбинации. Чем дальше друг от друга расположены гены, тем чаще между ними происходит кроссинговер. На этом явлении основано построение генетических карт — определение последовательности расположения генов в хромосоме и примерного расстояния между ними.

Генетика пола

Аутосомы — хромосомы, одинаковые у обоих полов.

Половые хромосомы (гетерохромосомы) — хромосомы, по которым мужской и женский пол отличаются друг от друга.

В клетке человека содержится 46 хромосом, или 23 пары: 22 пары аутосом и 1 пара половых хромосом. Половые хромосомы обозначают как X- и Y-хромосомы. Женщины имеют две X-хромосомы, а мужчины одну Х- и одну Y-хромосому.

Существует 5 типов хромосомного определения пола.

Типы хромосомного определения пола

| Тип | Примеры |

| ♀ XX, ♂ ХY | Характерен для млекопитающих (в том числе и для человека), червей, ракообразных, большинства насекомых (в том числе для дрозофил), большинства земноводных, некоторых рыб |

| ♀ ХY, ♂ XX | Характерен для птиц, пресмыкающихся, некоторых земноводных и рыб, некоторых насекомых (чешуекрылые) |

| ♀ XX, ♂ Х0 | Встречается у некоторых насекомых (прямокрылые); 0 обозначает отсутствие хромосом |

| ♀ Х0, ♂ XX | Встречается у некоторых насекомых (равнокрылые) |

| гапло-диплоидный тип (♀ 2n, ♂ n) | Встречается, например, у пчёл и муравьёв: самцы развиваются из неоплодотворённых гаплоидных яйцеклеток (партеногенез), самки — из оплодотворённых диплоидных. |

Наследование, сцепленное с полом — наследование признаков, гены которых находятся в Х- и Y-хромосомах. В половых хромосомах могут находиться гены, не имеющие отношения к развитию половых признаков.

При сочетании XY большинство генов, находящихся в X-хромосоме, не имеют аллельной пары в Y-хромосоме. Также гены, расположенные в Y-хромосоме, не имеют аллелей в X-хромосоме. Такие организмы называются гемизиготными. В этом случае проявляется рецессивный ген, имеющийся в генотипе в единственном числе. Так X-хромосома может содержать ген, вызывающий гемофилию (пониженную свёртываемость крови). Тогда все мужские особи, получившие эту хромосому, будут страдать этим заболеванием, так как Y-хромосома не содержит доминантного аллеля.

Генетика крови

По системе АВ0 у людей 4 группы крови. Группа крови определяется геном I. У человека группу крови обеспечивают три гена IА, IВ, I0. Два первых кодоминантны по отношению друг к другу, и оба доминантны по отношению к третьему. В результате у человека по генетике 6 групп крови, а по физиологии — 4.

| I группа | 0 | I 0 I 0 | гомозигота |

| II группа | А | I А I А | гомозигота |

| I А I 0 | гетерозигота | ||

| III группа | В | I В I В | гомозигота |

| I В I 0 | гетерозигота | ||

| IV группа | АВ | I А I В | гетерозигота |

У разных народов соотношение групп крови в популяции различно.

Распределение групп крови по системе АВ0 у разных народов,%

| Народность | 0 (I) | A (II) | B (III) | AB (IV) |

| Австралийцы | 54,3 | 40,3 | 3,8 | 1,6 |

| Англичане | 43,5 | 44,7 | 8,6 | 3,2 |

| Арабы | 44 | 33 | 17,7 | 5,3 |

| Венгры | 29,9 | 45,2 | 17 | 7,9 |

| Голландцы | 46,3 | 42,1 | 8,5 | 3,1 |

| Индийцы | 30,2 | 24,5 | 37,2 | 8,1 |

| Китайцы | 45,5 | 22,6 | 25 | 6,9 |

| Русские | 32,9 | 35,8 | 23,2 | 8,1 |

| Японцы | 31,1 | 36,7 | 22,7 | 9,5 |

Распределение резус-фактора у разных народов,%

| Народность | Резус-положительные | Резус-отрицательные |

| Австралийские аборигены | 100 | 0 |

| Американские индейцы | 90–98 | 2–10 |

| Арабы | 72 | 28 |

| Баски | 64 | 36 |

| Китайцы | 98–100 | 0–2 |

| Мексиканцы | 100 | 0 |

| Норвежцы | 85 | 15 |

| Русские | 86 | 14 |

| Эскимосы | 99–100 | 0–1 |

| Японцы | 99–100 | 0–1 |

Резус-фактор крови определяет ген R. R + дает информацию о выработке белка (резус-положительный белок), а ген R – не даёт. Первый ген доминирует над вторым. Если Rh + кровь перелить человеку с Rh – кровью, то у него образуются специфические агглютинины, и повторное введение такой крови вызовет агглютинацию. Когда у Rh – женщины развивается плод, унаследовавший у отца положительный резус, может возникнуть резус-конфликт. Первая беременность, как правило, заканчивается благополучно, а повторная — заболеванием ребёнка или мертворождением.

Взаимодействие генов

Генотип — это не просто механический набор генов. Это исторически сложившаяся система из взаимодействующих между собой генов. Точнее, взаимодействуют не сами гены (участки молекул ДНК), а образуемые на их основе продукты (РНК и белки).

Взаимодействовать могут как аллельные гены, так и неаллельные.

Взаимодействие аллельных генов: полное доминирование, неполное доминирование, кодоминирование.

Полное доминирование — явление, когда доминантный ген полностью подавляет работу рецессивного гена, в результате чего развивается доминантный признак.

Неполное доминирование — явление, когда доминантный ген не полностью подавляет работу рецессивного гена, в результате чего развивается промежуточный признак.

Кодоминирование (независимое проявление) — явление, когда в формировании признака у гетерозиготного организма участвуют обе аллели. У человека серией множественных аллелей представлен ген, определяющий группу крови. При этом гены, обусловливающие группы крови А и B, являются кодоминантными по отношению друг к другу, и оба доминантны по отношению к гену, определяющему группу крови 0.

Взаимодействие неаллельных генов: кооперация, комплементарность, эпистаз и полимерия.

Кооперация — явление, когда при взаимном действии двух доминантных неаллельных генов, каждый из которых имеет своё собственное фенотипическое проявление, происходит формирование нового признака.

Комплементарность — явление, когда признак развивается только при взаимном действии двух доминантных неаллельных генов, каждый из которых в отдельности не вызывает развитие признака.

Эпистаз — явление, когда один ген (как доминантный, так и рецессивный) подавляет действие другого (неаллельного) гена (как доминантного, так и рецессивного). Ген-подавитель (супрессор) может быть доминантным (доминантный эпистаз) или рецессивным (рецессивный эпистаз).

Полимерия — явление, когда несколько неаллельных доминантных генов отвечают за сходное воздействие на развитие одного и того же признака. Чем больше таких генов присутствует в генотипе, тем ярче проявляется признак. Явление полимерии наблюдается при наследовании количественных признаков (цвет кожи, вес тела, удойность коров).

В противоположность полимерии наблюдается такое явление, как плейотропия — множественное действие гена, когда один ген отвечает за развитие нескольких признаков.

Хромосомная теория наследственности

Основные положения хромосомной теории наследственности:

Нехромосомное наследование

Согласно хромосомной теории наследственности ведущую роль в наследственности играют ДНК хромосом. Однако ДНК содержатся также в митохондриях, хлоропластах и в цитоплазме. Нехромосомные ДНК называются плазмидами. Клетки не имеют специальных механизмов равномерного распределения плазмид в процессе деления, поэтому одна дочерняя клетка может получить одну генетическую информацию, а вторая — совершенно другую. Наследование генов, содержащихся в плазмидах, не подчиняется менделевским закономерностям наследования, а их роль в формировании генотипа ещё мало изучена.