Что такое гидронимы в русском языке

Гидронимы

Гидро́нимы – один из классов топонимов, собственные имена географических водных объектов, водоёмов, водотоков или их частей. Изучением гидронимов занимается наука гидрони́мика, раздел топонимики.

Слово гидроним происходит от греческих слов ὕδωρ – «вода» и ὄνομα – «имя».

По типу водных объектов гидронимы делят на следующие группы:

Некоторые исследователи объединяют пелагонимы и океанонимы в одну группу.

Единой системы классификации гидронимов по происхождению не существует, однако в основе большинства систем лежит принцип отражения двух ключевых признаков:

В дальнейшем классификации строятся на выделении различных признаков, например, в первой макрогруппе гидронимов часто выделяют классы гидронимов по признакам, связанным с происхождением названий:

Во второй макрогруппе часто объединяют гидронимы по таким признакам, как происхождение:

Некоторые гидронимы со временем трансформируются – изначальное название заменяется на созвучное, теряя при этом исходный смысл (например, см. реки Лена, Яна и Синяя). Часть гидронимов имеет несколько версий происхождения (река Москва, озеро Селигер) или неопределённое происхождение.

Изучение гидронимов помогает проверить гипотезы о прародине, этногенезе и миграциях народов. С помощью гидронимики удаётся проследить древние пути сообщения, определить этнический состав населения на данной территории, реконструировать былые ареалы обитания животных и растений, найти места залегания полезных ископаемых и др. [*] Агеева Р. Как появились названия рек и озер: Популярная гидронимика // АСТ-Пресс, 2012

Научно-популярная энциклопедия «Вода России»

Основные понятия гидронимики. Способы образования гидронимов

Одним из видов топонимов являются гидронимы – названия водных объектов, интерес к которым обусловлен следующими факторами:

· с древнейших времен реки играли большую роль в жизни народов: люди всегда селились по берегам рек, которые являлись источником воды и пищи, торговыми и транспортными путями. Помимо этого, они являлись естественным препятствием для врагов, выполняли оборонительную функцию.

· гидронимы в меньшей степени подвержены изменениям во времени. Это дает возможность отследить существование давно исчезнувших языков на определенной территории, а также выявить важные эпизоды из истории древних взаимоотношений этносов и языков.

Гидронимы являются самыми древними из всех географических названий. Например, упоминание о Москве – поселении появилось в летописи в 1147 году, а название Москвы-реки, по расположению которой получил название и сам город, возникло на несколько тысячелетий раньше. В древние времена реки являлись торговыми путями, дорогами миграций, были важными географическими элементами хозяйственной деятельности. Народы, которые заселяли новые территории рядом с водными объектами, как правило, принимали уже существующие до них названия. Уже по мере освоения данной территории появлялись названия городов, деревень, сел и т.д. Со сменой населения гидронимы могли лишь видоизменяться, ассимилироваться: искажалось их звучание, непонятные названия нередко переосмыслялись, но крайне редко старые названия заменялись совершенно новыми. Среди географических названий любой территории гидронимы являются наиболее устойчивыми и менее всего подвергаются сознательным изменениям. Гидронимы среди всех топонимических групп (названий населенных пунктов, гор, улиц и т.д.) оказываются самыми трудными для выяснения этимологий. Они менее подвержены эрозии времени, часто имеют большой возраст, поэтому и не так легко восстановить их первичную форму и содержание. Эти особенности гидронимии делают ее интересной для историка, лингвиста и географа, так как позволяют заглянуть в то далекое прошлое, о котором молчат даже письменные источники.

Среди географических объектов Земли огромную долю составляют моря и океаны, реки и ручьи, озера, водохранилища, колодцы и пруды. Все эти природные или искусственно созданные человеком объекты носят названия. Безымянных вод гораздо меньше. Чаще всего один и тот же гидроним может иметь несколько названий. Причиной этого может быть то, что названия, данные разными народами или племенами, живут и существуют одновременно. Либо один и тот же народ менял названия в разные исторические периоды. Так, например, Чёрное море называлось в русских летописях Понтъ море, Понетьское море, Русское море; древние греки называли его Понт Эвксинский («Гостеприимное море»), иранцы – Ахшаена («Темное»), турки – Кара-Дениз («Черное море»). Таким образом, общее количество названий водных объектов благодаря наличию вариантов, вероятно, больше, чем количество самих водных объектов. Одна и та же река может называться по-разному на разных участках своего течения. [Агеева; 1985, 7]

Хотелось бы отметить некоторые важные аспекты гидронимики. Как мы уже говорили ранее, под гидронимом понимают название любого водного объекта. Гидронимия – это совокупность названий водных объектов, а гидронимика – отрасль ономастики, изучающая гидронимы. Объектом изучения гидронимики могут быть гидронимы в целом как специфический вид имен собственных, гидронимы определенной территории, а также названия отдельных водных объектов.

Названия водных объектов иногда позволяют восстановить древние имена, фамилии и прозвища людей, не зафиксированные в исторических источниках. Чаще всего такие имена и прозвища содержатся в названиях деревень и сел, а от них переходят в названия близлежащих речек и ручьев. Но известны случаи, когда они сохраняются только в гидронимах. Река получала свое название по имени человека, жившего поблизости от реки, или удившего в ней рыбу, или еще каким-то образом имевшего к ней отношение. Например, псковские и новгородские названия водных объектов дали возможность узнать о существовавшем некогда прозвище Базло (р. Базловка). Это прозвище, видимо, было дано плаксивому, крикливому человеку. В русских говорах базёл – «ревун, плакса», а базлó – «пасть, горло» (в современном просторечии и в говорах базлáть – «громко кричать, орать». [Агеева; 1985, 12]

Воды Земли – проточные и непроточные, реки и моря, озера и болота, родники и ручьи – необычайно разнообразны по своим физико-географическим, химическим и другим характеристикам. Люди, которые давали наименование водным объектам, сознательно или бессознательно выбирали его наиболее бросающиеся в глаза признаки. Например, названия могут раскрывать особенности течения реки, цвет и вкус, запах воды, характер русла реки и ее поймы, наличие каких-либо видов растительности по берегам, видов животных и рыб, обитающих в водоемах или в окружающей местности. Данные названия, как правило, не возникали случайно: они отражали особенности окружающей среды. Этим не исчерпываются способы гидронимической номинации. Но именно в гидронимии подавляющее число названий связано с обозначением характерных признаков окружающей природной среды.

Тысячи названий, представляющих интерес для топонимической науки в целом и гидронимики в частности, содержатся в письменных документах различных исторических периодов (летописях, писцовых книгах, планах Генерального межевания России конца 18 в., списках населенных мест, старинных картах и атласах и многих других документах).

Гидронимы

Смотреть что такое «Гидронимы» в других словарях:

гидронимы — мн. Названия водоемов как объект изучения (в лингвистике). Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

Гидронимы древней Европы — Гидронимы древней Европы древнейшие (предположительно докельтские и догерманские) названия рек и водоёмов в Центральной и Западной Европе. Термин «древняя Европа» ввёл Ханс Краэ в своей работе 1964 г.[1] Краэ относил данные гидронимы к … Википедия

Переволока — (переволок) место, где осуществляется волок судов. Содержание 1 Переволока 1.1 Ойконимы 1.1.1 … Википедия

Шатура — У этого термина существуют и другие значения, см. Шатура (значения). Это статья про населённый пункт. Про муниципальное образование см. городское поселение Шатура. Город Шатура Флаг Герб … Википедия

Топонимика — (от греч. τόπος место и ὄνυμα имя, название) раздел ономастики, исследующий географические названия (топонимы), их функционирование, значение и происхождение, структуру, ареал распространения, развитие и изменение во времени. Совокупность… … Лингвистический энциклопедический словарь

Реутов — РЕУТСКИЙ РЕУЦКОВ РЕВУНОВ РЕУТОВ РЕУТСКИХ РЕУЦКИЙ РЕУТ РЕУНОВ РЕУКА Реутом назывался самый большой колокол на колокольне. Отсюда Реутом могли прозвать и громогласного человека. Несомненно, когда то слово это звучало ревут : корень рев, но в выпало … Русские фамилии

Старица — В Викисловаре есть статья «старица» Старица: Старица участок старого русла реки. Старица … Википедия

Ижора — У этого термина существуют и другие значения, см. Ижора (значения). Ижора … Википедия

Ижорцы — Карта водского языка и соседних финских и ижорских деревень, 1848 2007 гг. Ижорцы, ижора финно угорский народ, в древности основное (наряду с водью) население Ижорской земли. До середины XX века сохраняли свой язык и некоторые своеобразные черты… … Википедия

Вавилон (значения) — Вавилон многозначное слово: Вавилон один из крупнейших городов Древнего мира, столица Вавилонии, а затем державы Александра Македонского. Кроме того, может означать: Содержание 1 Гидронимы 2 Ойконимы 3 Кино … Википедия

Гидронимы России. Названия рек. Часть 1.

Филолог Алексей Шахматов, считал это параллельной формой слова «Десна»

Да и не удивляйтесь, что левобережье некоторых рек на картах справа.

Река, впадающая в Ильмень. Важная артерия Великого Новгорода. В 8—12 веках по Ловати проходили Волжский торговый путь и знаменитый путь «Из варяг в греки».

Фасмер считает, что название происходит из финских языков: Alvatti — от alve «выводок».

Существует название реки Мustajoki («черная река»).

Целых 3 крупных реки имеют это название:

1. река в Республике Коми, правый приток реки Вычегды (бассейн Северной Двины).

2. река в Пермском крае, левый приток реки Камы.

3. река в Новгородской области, приток Малого Волховца.

В качестве родственных приводятся: польск. wisz «осока на болоте», wiszar «место, заросшее сорняком», прусский wissene «багульник, растение», литовский viksva «осока», vikšva, vikšris «тростник, осока», vizga «трава»;

Коми называют Вишеру – Висер, Висьoр. Возможно, русские первопроходцы просто скорректировали название в знакомое.

Версия В. И. Лыткина: » Вишера связана с народом «весь». Вепсскому речному термину сара родственны саамск. сурр и коми-пермяцкий сер.

Матвеев [1980], Туркин [1986] и Игнатов [1992] настаивают на том, что этимология названий уральских Вишер должна анализироваться отдельно от этимологии Вишеры Новгородчины.

А. К. Матвеев, сравнивал уральское название с венгерским визер ‘поток воды’ и предлагал обратиться к другим финно-угорским, а также самодийским языкам.

Река, впадающая в озеро Ильмень. Этимология проста: от полый, полный, половодье.

Многие связывают название с именем летописного Волхова или колдунами-волхвами.

Финский языковед-славист Миккола (1866-1946) выводит название реки из финского Olhava, учитывая шведское Ålhava в грамоте 11-го века и финский топоним Olhavanjoki.

Эту версию разделяет и Яло Калима, другой финский лингвист родом из Великого княжества Финляндского. Фасмер других версий, и своих предположений не приводит.

Приток реки Великая в Псковской области. Реки-тезки есть в Пензенской области и на западе Беларуси.

Жучкевич в работе «Краткий топонимический словарь Белоруссии», 1974 говорит о том, что слово в поволжко-финских языках употребляется для обозначения ивы и ссылается на И.Д. Воронина, видного ученого краеведа Мордовии, уроженца Саранска. Кстати, другая р. Иса также протекает в Мордовии и Пензенской области.

Хм, по счет Волги. Почему то не рассматривают марийский язык. Прямой перевод «Волга» с марийского означает «сияет, блестит».

О, Десна. Фото с пешеходного моста. Сегодня была там.

Интересна этимология таких рек, как Дёржа (Тверская область) и Моча (ударение на «о») (Моск. область)

Для Волги же есть балтийская этимология: «Исходя из того, что верховье Волги находится в зоне, где широко представлена гидронимия балтского происхождения, предложена этимология из балтийских языков: ilga «длинный, долгий» → оз. Волго → р. Волга[9]; valka «ручей, небольшая река»».

Что то вы больше в Новгородские земли ушли, а как же центр? Куча фино-угорских топонимов)

Река Х, название похоже на слово У в языке Й. Гадание по кофейной гуще, наука!

Секрет «успеха»: взгляд этимологии

И тем не менее, некоторые (опять же мы с вами) не могут спать, пока не выяснят срочные вопросы родства слов, истории языков, и происхождения народов.

Давайте сегодня попробуем поиграть в утилитарность. Может быть, история слова «успех» что-то скажет не только о слове, но и о сути успеха?

Теперь давайте посмотрим, можно ли убрать приставку «у» (то есть приставка ли это). И у нас это получится.

Из «успеть» получается глагол «спеть» того же корня, что значит «созревать». Тоже «идти к успеху» в каком-то смысле.

Давайте обратимся к более древним слоям языка, чтобы ответить на этот вопрос.

Слова «спешить» и «спеть» происходят от праиндоевропейского корня *speh. Чтобы восстановить его первоначальную семантику, лингвистам пришлось проанализировать огромное количество его потомков. Среди них:

Скотный двор, но не Оруэлл: этимология

Есть некоторые животные, у которых с членами их семей в целом всё понятно (в плане словообразования).

Туда же «гусь», «гусыня» и «гусята».

Про диких вообще молчу, там, по-моему, нет разнообразия в принципе: «волк», «волчица» и «волчата», «лев», «львица» и «львята».

А вот у некоторых домашних животных почему-то каждый член семьи образован от отдельной основы. Давайте подробно разберёмся с самыми крупными представителями домашней фауны.

Например, «бык», «корова» и «телёнок». Как будто и не родственники!

Отец семейства, «бык», называется звукоподражательным словом, от некоего устаревшего глагола вроде «бычать» или «бучать», что имитировало звук гудения.

По этому же принципу и от того же корня названы «пчела» и «букашка». По «пчеле» этого, может быть, сразу и не скажешь, но до падения редуцированных она была «бьчелой», и в те времена родство было заметнее. Потом, когда между звуками «б» и «ч» перестал произноситься краткий гласный, «б» оглушился, ассимилировавшись с «ч», и превратился в «п». Попробуйте произнести «бчела»! Это намного труднее, чем «пчела».

А вот в «быке» и «букашке» между «б» и «ч» до сих пор есть гласная, поэтому «б» остался звонким.

Вот, например, в латыни из *k(e)r получился «cervus» («олень»), то есть дословно «рогатый».

Мы, кстати, потом заимствовали это слово, и у нас получилась «серна».

Из немецкого потом он прилетел и к нам, в виде слова «горн» (речь про музыкальный инструмент, конечно).

Это было про родителей, а вот насчёт «телёнка» всё оказалось несколько сложнее. Я накопала следующее.

И, наконец, «талант» раньше обозначал денежную единицу, и заимствован он от греческого «τᾰ́λαντον» («tálanton»), что в переводе значит «весы», а происходит как раз от того же глагола «ἔτλην» («étlēn»).

«Конь», «лошадь», «кобыла», «жеребёнок».

Но если даже насчёт «кобылы» информация не стопроцентная, насчёт остальных всё ещё туманнее.

Тем не менее кое-что выудить можно.

Например, довольно регулярно пишут, что слово «конь» считается родственником кобылы. Возможно, существовал праславянский вариант *кобнь, потом, видимо, ассимилировавшийся до *комнь, и затем всё это доассимилировалось до слова «конь».

Однако, если устаревшее слово «комонь» в значении «конь» ещё известно, то могло ли оно получиться из того же корня, что и «кобыла», большой вопрос.

Конечно, и «жеребец» происходит от того же корня.

Хотела написать ещё об овечьем семействе, о собачьем и о курином, но и так пост получился гигантским. Если окажется, что это вам интересно, обязательно напишу продолжение.

Этимология дней недели

Как получилось слово «неделя»? Вот такой вот детский вопрос.

А вот слово «неделя» происходит от глагола «делать», а точнее «не делать». И назывался так сначала только первый день семидневного периода, когда не нужно было работать. Так он называется и сегодня в украинском («неділя»), белорусском («нядзеля») и в других славянских языках.

В русском языке этот день начали называть воскресеньем после принятия христианства, и по всей видимости уже после разделения восточно-славянских языков на русский, украинский и белорусский. Большинство статей на эту тему дают XVI либо XVII век, однако единичные случаи такого наименования (например, в Остромировом Евангелии) встречаются уже с XI века.

После того, как «неделю» заменили на «воскресенье», «седмицу» стали называть «неделей». Скорее всего, этот переход связан с тем, что изначально семидневные периоды считали «от недели до недели» (то есть от первого дня одного периода до первого дня следующего), а когда сам этот день стали называть иначе, то весь период перенял на себя название «неделя».

Если судить по Национальному Корпусу Русского Языка, одним из последних в светском тексте упомянул слово «седмица» Татищев в записке Екатерине Первой (1726):

«. иттить в яму есть велик страх, ибо редкая седмица, чтоб где не обрушилось. «

— то есть не проходило и недели без обвала (речь идёт о добыче руды в Швеции).

О том, что и в русском языке «неделей» когда-то называли выходной день, говорит нам название «понедельник», то есть «день после недели», первый день после воскресенья.

Создаётся впечатление, что мы считали дни с понедельника, но, хотя он и был первым, но всё же именно первым после «недели», а сама седмица считалась именно с воскресенья, как и во всём христианском мире.

Это подтверждает «среда», которая происходит от слова «середина». Чтобы среда была в середине недели, считать нужно с воскресенья.

Почему среду не назвали каким-нибудь «третником»? Вероятно, потому же, почему и средний палец так называется, и почему «сердце» названо по слову «середина». Середине (сердцевине) всегда и во всём придавалось большое значение, поэтому и называть предметы следовало в первую очередь по ней, а уж потом, что осталось, по порядку.

Как же первым днем недели стал понедельник?

И только после войны была окончательно возвращена семидневка, а первым днём был назначен понедельник. Последние календари, где в начале стоит воскресенье, были изданы в 1949 году.

Французская «semaine» дословно повторяет нашу «седмицу», потому что происходит от латинского слова «septimanus», от «septem» («семь»).

А в названиях дней недели в этих языках нашли отражение древние языческие традиции:

Мускулатура, подмышки и мыши: этимология

Периодически у почтенной публики возникают вопросы, касающиеся такой интимной части тела, как подмышка.

Во-первых, слитно или раздельно она пишется?

Во-вторых, при чём тут вообще мыши?

Начнём от Адама, то есть с этимологии, и ответим сначала на второй вопрос.

Слово «мышка» (под которой подмышка) действительно происходит от слова «мышь». А ещё от слова мышь происходит слово «мышца» (в древнерусском произносилось как «мышица», а писалось до падения редуцированных «мъшьца»).

Дело в том, что перекатывающиеся под кожей бугорки когда-то напомнили нашим предкам бегающих зверьков, и их назвали мышками. Соответственно, то, что находилось под мышкой, живущей в плече, назвали «подмышкой».

Существительное отвечает на вопрос «что?» и его производные, в этом случае пишем слитно:

чесать (что?) подмышку

гладкие (что?) подмышки

аромат исходит (от чего?) от подмышек

жмёт (в чём?) в подмышках

А наречие отвечает на вопросы «где?», «куда?» и пишется раздельно:

чесать (где?) под мышкой

приятно пахнет (где?) под мышками

сунула пакет (куда?) под мышку

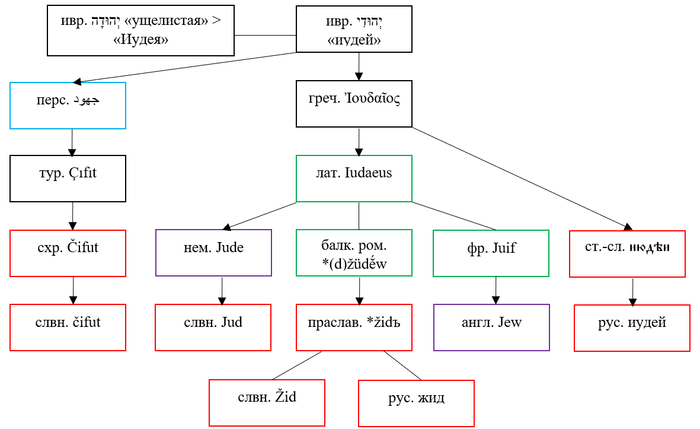

Почему евреи – жиды

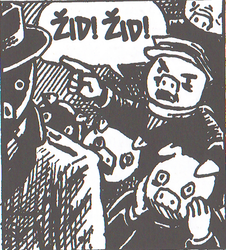

Продолжаю цикл постов об этимологии этнонимов. Сегодня поговорим о слове жид.

Начать следует с того, что в русском языке это слово довольно долго было нейтральным. Только в XVIII-XIX веках оно начинает восприниматься как негативное и постепенно перестаёт употребляться в качестве основного обозначения евреев. Еще в XIX веке название оперы Галеви ‘La Juive’ было переведено как «Жидовка».

В древнерусском слово жидъ было главным обозначением евреев. Пример из Повести временных лет:

моисѣи же събравъ люди жидовьскыꙗ поиде ѿ землѧ егупетъскыꙗ

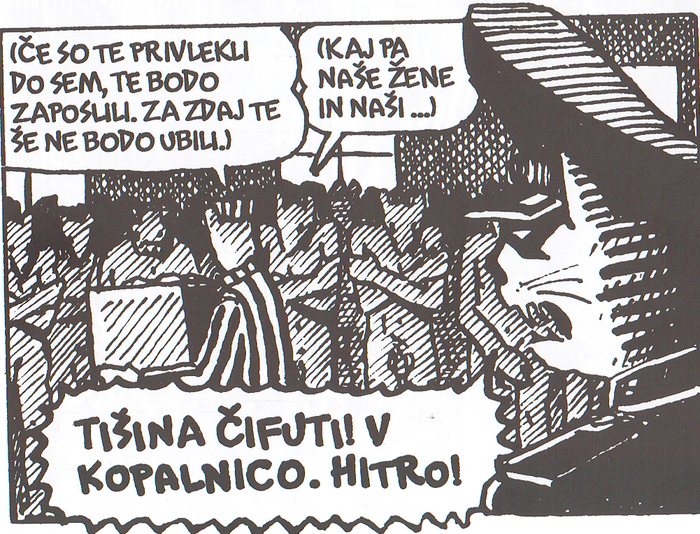

В части других славянских языков это по-прежнему основное слово. Например, в польском (Żyd), чешском (Žid) и словенском (Žid). Есть, конечно, и нюансы. Так, в польском żyd может использоваться и как оскорбление («скупердяй»).

То, что это слово присутствует во всех трёх группах славянских языков (восточной, западной и южной) даёт основания задуматься о его праславянской древности. Праформу можно восстановить как *židъ (где ž = ж, а ъ – особый гласный).

С романскими языками славяне столкнулись, когда стали заселять Балканы (с VI века). Местное романоязычное население они постепенно ассимилировали (последними были носители далматинского языка аж в XIX веке), заимствовав ряд слов. Некоторые заимствования «сделали карьеру» и от южных славян попали в западно- и восточнославянские языки. Как показывает история слова король, такое было возможно ещё даже в VIII-IX веках.

Итальянское giudeo, как и, например, французское Juif /жўиф/, является потомком латинского Iudaeus /йȳдáэус/ «иудей, еврей» (здесь и далее макрон над гласным обозначает его долготу). Римляне же заимствовали это слово из греческого Ἰουδαῖος /иȳдáйос/ «иудей». Наконец в греческий оно попало непосредственно из иврита: יְהוּדִי /йǝхȳдӣ/ «еврейский, иудейский», יְהוּדָה /йǝхȳдā́/ «Иудея».

По библейской легенде Иудея – это земля Иуды, четвёртого сына Иакова. Происхождение имени также даётся в Библии:

И еще зачала и родила сына, и сказала: теперь-то я восхвалю Господа. Посему нарекла ему имя Иуда. И перестала рождать. (Бытие 29:35)

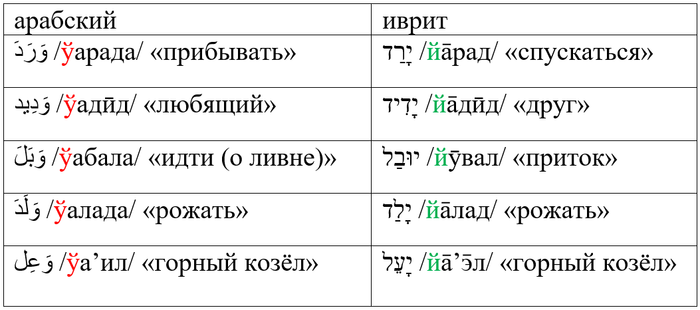

Польский семитолог Эдвард Липиньский предложил взамен этимологию научную. Он сравнил йǝхȳдā́ с арабским словом وَهْدة /ўахда/ «ущелье, овраг». На первый взгляд сходство невелико. Однако следует помнить, что в иврите начальный ў- перешёл в й-. Приведу несколько примеров:

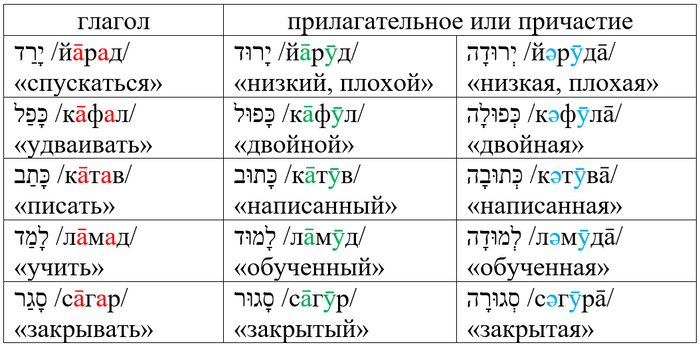

Далее нужно знать, что в семитских языках смысловую нагрузку в корне несут согласные (чаще всего корни состоят из трёх согласных), а вот для словоизменения и словообразования используются гласные, стоящие между этими согласными. В частности, существует модель образования причастий и прилагательных qatūl (от арабского قَتُول «смертельный»). Как видно из названия, берём трёхсогласный корень C-C-C и вставляем между согласными гласные -а-ȳ-, получая причастие или прилагательное. Например, первый глагол из таблицы выше, יָרַד /йāрад/ «спускаться», даёт нам прилагательное יָרוּד /йāрȳд/ «низкий, плохой». По этой модели, кстати, образовано имя Барух (בָּרוּךְ «благословенный»).

Если у нас есть корень й-х-д, то по этой модели мы получаем формы прилагательного йāхȳд «ущелистый» и йǝхȳдā «ущелистая». В таком случае словосочетание אֶרֶץ יְהוּדָה /’эрэċ йǝхȳдā/ (Второзаконие 34:2) следует понимать не как «земля Иуды», а как «ущелистая земля». Это очень хорошо согласуется с тем, что Иудея – регион гористый.

Поскольку со временем корень й-х-д исчез из языка, слово йǝхȳдā перестало быть прозрачным, его первоначальный смысл забылся, и оно стало уже только именем собственным – Иудея. После этого возникла классическая топонимическая легенда, выводящая название страны от имени мифического прародителя по имени Иуда (в результате это имя вошло в обиход, и его носил самый знаменитый предатель в истории человечества). Аналогичным образом, вопреки легенде, у поляков никогда не было праотца Леха.

Вот по такому маршруту к нам добралось слово жид. Однако после крещения Руси оно пришло к нам из греческого снова. На этот раз книжным путём, через старославянское посредство. Первоначально как июдѣи, затем с большей ориентацией на греческое произношение – иоудѣи (= современное иудей).

Правда, словенцы нас в этом отношении переплюнули. К ним это слово попало трижды. Первый раз как Žid. Второй раз из немецкого – Jud /юд/. В третий раз как čifut /чи́фут/ из сербохорватского Čifut, которое было заимствовано из турецкого Çıfıt /чыфыт/, которое было заимствовано из персидского جهود /джухȳд/, которое было заимствовано из иврита. В словенском эти три слова распределились стилистически. Čifut – это явное оскорбление, Žid в последнее время стало восприниматься как негативно окрашенное и уступать Jud, которое считается более нейтральным. В словенском переводе «Мауса», из которого взята первая картинка в посте, немцы и поляки используют слово Žid, а сами евреи Jud.

Теперь сведём это всё в упрощённую схему:

Boček V. Studie k nejstarším romanismům ve slovanských jazycích. Praha, 2010. S. 113-119.

Ernout A., Meillet A. Dictionnaire étymologique de la langue latine. Paris, 2001. P. 326.

Lipiński E. L’étymologie de «Juda» // Vetus Testamentum, 23 (3), 1973. P. 380–381.

Snoj M. Slovenski etimološki slovar. Ljubljana, 2016. S. 111-112.

Предыдущие посты цикла:

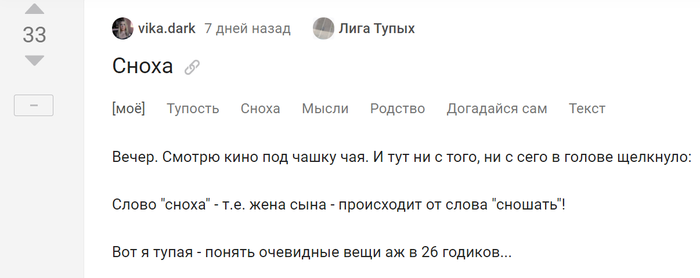

Сноха и сношаться: этимологический комментарий

Попросили меня недавно прокомментировать вот такой пост:

Сразу скажу, что интуиция подвела @vika.dark. Во-первых, всегда надо помнить, что внешне похожие друг на друга слова не обязательно родственны, сходство может быть и случайным (см. отдельный пост об этом). Во-вторых, нельзя рассматривать языковые факты изолированно, системный подход – это наше всё.

Что это значит на практике? Для начала то, что если учёный хочет установить этимологию русского слова, он обязательно проверит, как оно выглядит в древнерусском и в диалектах, а также то, есть ли у этого слова родственники в других славянских языках.

Сразу выясняется, что в древнейших русских памятниках мы находим форму снъха. Например, в надписи №307 (1170-1180 гг.) из киевского Софийского собора:

Напомню, что буква ъ в раннем древнерусском в отличие от современного русского обозначала особый гласный звук, который в одних позициях исчез, а в других перешёл в о. Например, сънъ > сон, мъхъ > мох.

Теперь заглянем в другие славянские языки. Родственники нашей снохи там вполне представлены: словенское snaha, сербохорватское снаха, польское диалектное sneszka /снэшка/ с закономерным отражением *ъ (ср. слвн. mah, схр. мах, пол. mech /мэх/ «мох»). Это даёт нам основания восстанавливать праславянскую форму *snъxa.

На первый взгляд, проблематичны болгарская и чешская формы: снаха и snacha /снáха/ соответственно. Ведь в этих языках мы бы ожидали снъха и snecha /снэха/. Объясняется это тем, что в обоих языках это заимствования из сербохорватского. В болгарских диалектах мы находим закономерное снъха, а в чешский snacha попало лишь в XIX веке, когда будители чешского народа активно тянули лексику из других славянских языков (о заимствованиях из русского я делал отдельный пост).

Уже на этом этапе мы можем попрощаться с мыслью о родстве снохи и сношать. Первое – потомок праславянского *snъxa. Второе явно родственно носить (праславянское *nositi), на что напрямую указывает глагол сноситься «входить в сношения, переговоры, устанавливать связь», и законы историческое фонетики не позволяют считать сноху и сношать родственными.

Также я должен напомнить, что «сексуальное» значение у сношаться и сношения – вещь поздняя, совсем недавняя. Первоначально сношение – это «связь, общение», чаще всего дипломатическое. Первые примеры известны с XVIII века:

И, едучи Полшею, чтоб король ни с кем сношения с поляками не имел, також бы полякам обид никаких не чинил и все потребное покупали б от поляков за свои деньги. [А. М. Макаров (ред.). Гистория Свейской войны (Поденная записка Петра Великого) (1698-1721)]

Хотя так знатной город Оренбург строить начат, токмо без всякого архитектурнаго порядка, того ради сим императорской Академии наук почтенно представляю, чтоб химика по сношению с Медицинскою коллегиею, живописца и архитектора искусных благоволила приискать, а между тем хороших на немецком языке архитектурных книг, купя, прислать. [В. Н. Татищев. Письмо в Академию наук (1737)]

И всего каких-то сто лет назад М.М. Бахтин употреблял слово сношаться безо всякого сексуального подтекста:

Ибо наружность должна обымать и содержать в себе и завершать целое души ― единой эмоционально-волевой познавательно-этической установки моей в мире, ― эту функцию несет наружность для меня только в другом: почувствовать себя самого в своей наружности, объятым и выраженным ею, я не могу, мои эмоционально-волевые реакции прикреплены к предметам и не сношаются во внешне законченный образ меня самого. [М. М. Бахтин. Автор и герой в эстетической деятельности (1920-1924)]

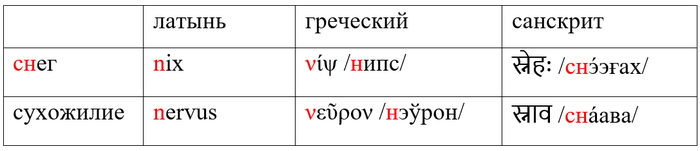

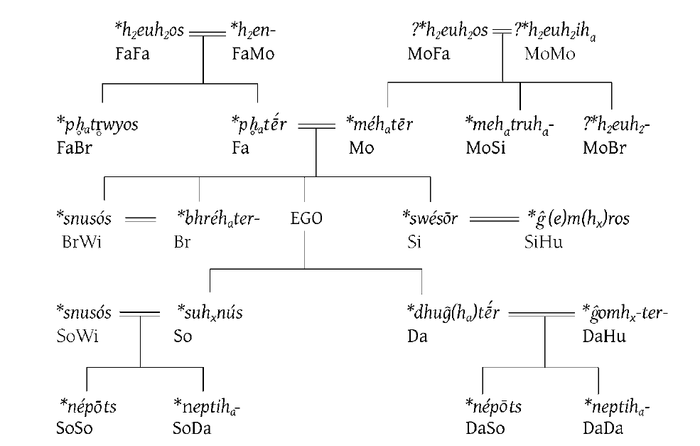

Но вернёмся к снохе. Какова этимология праславянской формы *snъxa? Идём тем же путём: проверим, есть ли родственные слова в других индоевропейских языках. И они есть: санскритское snuṣā́ /снушáа/, латинское nurus, древнегреческое νυός /нюóс/, армянское устаревшее նու /ну/, немецкое устаревшее Schnur /шнур/ и другие. На первый взгляд они на нашу сноху не очень похожи, но здесь опять же надо знать законы исторической фонетики.

Так, нам известно, что праславянский звук *ъ продолжает более старый *u, а *x – из *s в определённых условиях. Это значит, что в раннем праславянском наш корень звучал как *snus-.

Во многих словах, в которых древние произносили s, позже стали произносить r: foedesum – foederum «союзов», plusima – plurima «величайшая», meliosem – meliorem «лучшего», asenam – arenam «песок».

Это значит, что nurus вполне может быть из *nusus. Идём дальше. Звук s- исчезал в латыни и греческом в начале слова перед рядом согласных, включая n. Пара примеров:

Получается, что мы можем продолжить ряд: nurus *snъxa > сноха. И лишь распад традиционной модели семьи привёл к тому, что это слово постепенно стало уходить из нашего обихода. По сравнению с этой древностью слово сношаться появилось будто вчера.

Реконструкция праиндоевропейских терминов родства (Mallory J.P., Adams D.Q. The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Indo-European World. Oxford, 2006. P. 217):

Но можно ли пойти дальше, и найти дальнейшую этимологию праиндоевропейского *snusós? С этим уже сложнее: родственников этого слова на более глубоком уровне мы не знаем. Было сделано несколько попыток связать его с другими праиндоевропейскими корнями, но они скорее гадательны. Наиболее любопытных отсылаю к следующим источникам:

Трубачёв О.Н. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 2009. С. 131-133.

Wodtko D.S., Irslinger B., Schneider C. Nomina im Indogermanischen Lexikon. Heidelberg, 2008. S. 625-626.

1. Сноха и сношать никак не родственны. Сходство случайно.

2. На самом деле русское слово сноха является потомком праславянского *snъxa (ъ – особый гласный), а то – праиндоевропейского *snusós.

3. Сношаться и сноситься образованы от носить. Первоначально эти глаголы не имели «сексуального» значения, его они приобрели сравнительно недавно.

Но что же делать человеку, который просто размышлял об этимологии того или иного слова, и его внезапно осенило? Во-первых, помнить об эффекте Даннинга-Крюгера. Во-вторых, осознавать, что уже двести лет специально обученные люди в поте лица двигают вперёд индоевропейскую и славянскую этимологию. Поэтому пришедшую вам в голову идею следует сверить, скажем, со словарём Фасмера. Сошлось? Отлично! Не сошлось? Ничего страшного, этимология – это не столь лёгкое занятие, как кажется на первый взгляд.