Что такое гпп в нефтянке

Гидропескоструйная перфорация

Гидропескоструйную перфорацию (ГПП) применяют при вскрытии плотных коллекторов, как однородных, так и неоднородных по проницаемости перед гидроразрывом пласта для образования трещин в заданном интервале пласта, а также чтобы срезать трубу в скважине при ремонтных работах.

Технологии гидропескоструйного воздействия в нефтегазе стали использовать после разработку достаточно стойких материалов для применения во время проведения работ в нефтегазовых скважинах.

ГПП нефтегазовых скважин имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами прострелочно-взрывных работ (ПВР).

ГПП предполагает образование канала за счет гидромониторного эффекта высокоскоростной струи, содержащей абразивный песок.

Такой способ вскрытия практически исключается отрицательное воздействие взрывных нагрузок на пласт и на эксплуатационную колонну, а получаемые отверстия значительно больше, чем при использовании кумулятивных зарядов при аналогичных условиях.

Это предполагает отсутствие преждевременной остановки закачки при последующем проведении работ по ГРП, что повышает успешность работ.

Добавим существенно меньший срок освоения скважины при ГПП.

При ГПП отсутствуют манипуляции с пакером, его посадка осуществляется 1 раз выше самого верхнего пласта; нет ограничений по массе ГРП и фракциям проппанта.

При нескольких последовательных операций ГРП требуется меньше массы проппанта, в связи с зонным размещением.

Проведение работ по технологии ISOJET возможно практически в любых скважинах: большая кривизна скважины, наличие хвостовика (114 или 102 мм) или отсутствие усиленной эксплуатационной колонны (группа прочности Е) не являются препятствием для использования технологии ISOJET.

Хотя есть и ограничения.

Если пласт поглощает жидкость, то применение гидропескоструйной перфорации недопустимо.

При работах в интервале непродуктивного пласта обычно используют пресную воду или промывочную жидкость.

Требования к материалам и жидкости описаны.

При прохождении смеси через смесительную емкость, насосный агрегат, линии обвязки, ГНКТ и затрубное пространство скважины параметры смеси должны соответственно различаться, но несущая жидкость должна обеспечить при различной температуре поддержание песка во взвешенном состоянии при прохождении всех участков на пути закачки и необходимом уровне трения, не превышающем 290 атм.

При проведении работ в горизонтальных скважинах, где смесь транспортируется в ГНКТ при низком циркуляционном давлении требуется еще более высокая вязкость жидкости.

В качестве абразивного песка можно использовать проппанты или кварцевый песок различного типоразмера.

Предпочтительней кварцевый песок типоразмера 35-40.

Концентрация песка в жидкости-носителе должна составлять 50-100 г/ литр.

Форсунки также отстоят по оси друг от друга на определенном расстоянии.

При прокачке смеси через форсунки с определенным расходом достигается необходимая скорость струи при расчетном давлении.

Перепад давления жидкости на насадке, без учета потерь на трение в насосно-компрессорных трубах составляет 10-12 МПа при диаметре 4,5 мм.

Процесс ГПП осуществляют при движении НКТ снизу вверх.

При непредвиденных продолжительных остановках скважину немедленно промывают при обратной циркуляции.

Компоновка низа ГНКТ представляет: переходник ГНКТ, двойные лепестковые обратные клапаны, механический разъединитель, гидравлический центратор, гидропескоструйный перфоратор, циркуляционную насадку.

После перфорации при обратной промывке вымывают шаровой клапан, промывают саму скважину до забоя, чтобы полностью удалить из нее песок, поднимают перфоратор и оборудуют скважину для освоения и эксплуатации.

Освоение фонтанных скважин допускается без подъема перфоратора.

Методы перфорации и торпедирования скважин

По окончании бурения нефтяной или газовой скважины стенки ее закрепляют обсадными трубами; в интервалах залегания продуктивных (нефтегаз

По окончании бурения нефтяной или газовой скважины стенки ее закрепляют обсадными трубами; в интервалах залегания продуктивных (нефтегазоносных) и водоносных пластов колонну цементируют.

При этом нефтеносные и газоносные пласты оказываются перекрытыми обсадными трубами и цементным кольцом, и приток жидкости в такую скважину невозможен, пока не будут созданы условия для сообщения продуктивного пласта со скважиной.

Для создания возможности притока нефти и газа из пласта в обсадной колонне и окружающем ее цементном кольце против нефтеносного (газоносного) пласта создают ряд каналов (отверстий), обеспечивающих сообщение между пластом и скважиной: по этим каналам нефть и газ поступают в скважину.

Как правило, отверстия в колонне и цементном кольце создают путем прострела. Этот процесс называют перфорацией колонны, а аппараты, при помощи которых производится прострел, перфораторами.

Их спускают в скважину на каротажном кабеле.

Перфорацию применяют также для вскрытия заводняемых пластов в нагнетательных скважинах, для проведения изоляционных работ и после них: при переходе на другие горизонты т. д.

Существуют 4 способа перфорации:

— пулевая,

— торпедная,

— кумулятивная,

— пескоструйная.

Пулевая перфорация.

Торпедная перфорация

Кумулятивная перфорация

Гидропескоструйная перфорация

основана на использовании абразивного и гидромониторного действия струи жидкости (воды, нефти) со взвешенным в ней песком, выходящим под высоким давлением из узкого отверстия (сопла).

Такая струя в течение нескольких минут создает в обсадной трубе, цементном кольце и породе глубокий канал, обеспечивающий надежное сообщение между скважиной и пластом.

Аппарат спускают в скважину на насосно-компрессорных трубах, по которым подается под высоким давлением жидкость с песком.

Вытекая из сопел с большой скоростью, достигающей нескольких сот метров в секунду, жидкость с песком пробивает эксплуатационную колонну, цементное кольцо и внедряется в породу на глубину до 1 м.

В процессе перфорации под действием абразивной струи жидкости (вверх или вниз вдоль ствола скважины) может образоваться щелевой канал или (при круговом вращении струи) обрезаться колонна по кольцу, что необходимо, например, для извлечения части обсадной колонны.

Торпеда кроме заряда взрывчатого вещества содержит средства для взрыва:

Иногда торпедирование применяют с целью удаления песчаных пробок, образовавшихся в стволе скважины, очистки призабойной зоны от глинистых осадков, очистки фильтра, пробивания окна в обсадной колонне для бурения нового ствола и т. д.

Техника и технология ГПП (гидропескоструйной перфорации)

Аппарат для гидропескоструйной перфорации (рис. 15.6) состоит из патрубка, в котором установлен ряд сопел. В зависимости от вида выполняемых работ применяют сопла или насадки с различными диаметрами отверстия: для отрезания прихваченных в скважине труб — 3 мм; для перфорации обсадных колонн с ограниченным расходом жидкости — 4,5 мм; для получения максимальной глубины канала (примерно 1 м) —6 мм. Для повышения эффективности абразивного действия струи насадки могут устанавливаться под наклоном к горизонтальной плоскости.

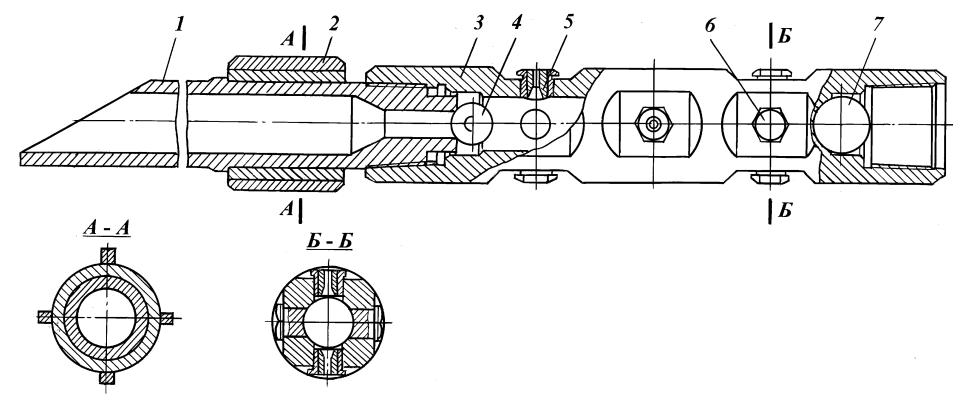

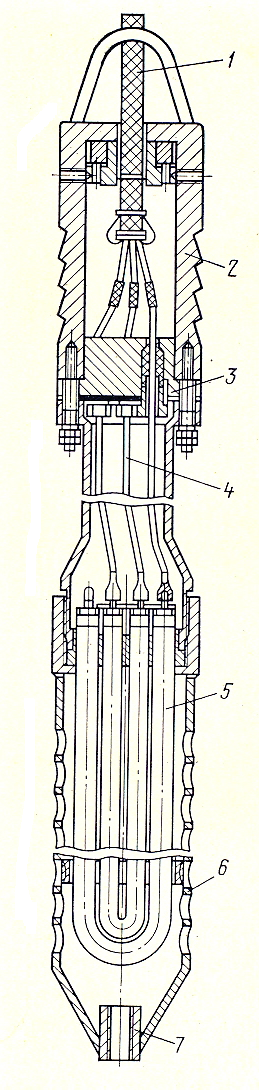

1— сопло; 2, 3, 4 — ствол; 5 — шаровой клапан; 6 — корпус; 7 — наконечник

Аппарат спускают в скважину на насосно-компрессорных трубах, по которым нагнетается жидкость, как правило, вода с песком. В процессе перфорации может образовываться щелевой канал (перемещение перфоратора вверх-вниз) или отрезаться колонна по кольцу (вращение перфоратора).

При ГПП применяется то же оборудование, как и при гидроразрыве пласта. Устье скважины оборудуется стандартной арматурой типа 1АУ-700, рассчитанной на рабочее давление 70,0 МПа. Для прокачки песчано-жидкостной смеси используются насосные агрегаты, смонтированные на платформе тяжелых грузовых автомобилей 2АН-500 или 4АН-700, развивающие максимальные давления соответственно 50 и 70 МПа.

Аппарат АП-6М конструкции ВНИИ имеет шесть боковых отверстий, в которые ввинчиваются шесть насадок для одновременного создания шести перфорационных каналов.

Насадки в стальной оправе изготавливаются из твердых сплавов, устойчивых против износа водопесчаной смесью, трех стандартных диаметров 3; 4, 5 и 6 мм.

Медленно вращая пескоструйный аппарат или вертикально его перемещая, можно получить горизонтальные или вертикальные надрезы и каналы. Сопротивление обратному потоку жидкости уменьшается и каналы получаются 2,5 раза глубже. В пескоструйном аппарате предусмотрены два шаровых клапана, сбрасываемых с поверхности. Диаметр нижнего клапана меньше, чем седло верхнего клапана, поэтому нижний шар свободно проходит через седло верхнего клапана.

После спуска аппарата, обвязки устья скважины и присоединения к нему насосных агрегатов система спрессовывается давлением, превышающим рабочее в 1,5 раза.

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Техника и технология ГПП (гидропескоструйной перфорации)

Техника и технология ГПП (гидропескоструйной перфорации)

Техника и технология ГПП (гидропескоструйной перфорации)

Гидропескоструйная перфорация

Техника и технология гидропескоструйной перфорации

При гидропескоструйной перфорации (ГПП) для создания канала сообщения используется энергия песчано-жидкостной струи, истекающей с большой скоростью из специальных насадок перфоратора. В результате этого песок истирает стенки колонны, затем пробивает цементное кольцо и далее проникает в глубь пласта.

При ГПП создаются каналы значительно больших размеров диаметр отверстий, создаваемых в колонне, составляет 12—20 мм, а глубина каналов в несколько раз больше, чем при других видах перфорации (длина до 0,4 м, усредненный диаметр составляет примерно половину длины), не растрескивается цементный камень, не уплотняется порода в зоне перфорации. Поэтому ГПП применяют в скважинах, только что вышедших из бурения, и уже эксплуатирующихся для значительного увеличения их производительности, а также в скважинах, близко расположенных к нефтеносным пластам водоносных или газоносных прослоев или пластов. ГПП применяют также для выполнения следующих специальных работ в скважинах:

— создание щелей перед ГРП, обеспечивающих снижение давления разрыва и образование трещины в определенном направлении;

— срезание обсадных, бурильных и насосно-компрессорных труб.

ГПП в основном используют тогда, когда другие виды перфорации не дают ожидаемого результата.

Основное условие нормального осуществления процесса ГПП — отсутствие поглощения жидкости в скважине, т.е. наличие нормальной циркуляции жидкости для обеспечения выноса песка и шлама.

ГПП нецелесообразно применять в интервалах, уже подвергнутых кислотной обработкеи ГРП, а также всильнообводненных пластах.

Основными материалами для осуществления ГПП являются рабочая жидкость и песок.В качестве рабочих жидкостей используют дегазированную нефть (в добывающих скважинах) и техническую воду (в водонагнетательных скважинах), а также растворы соляной кислоты с ПАВ (в любых скважинах).В качестве абразивного (истирающего) материала применяют песок с размером зерен от 0,2 до 2,0 мм с содержанием кварца более 50%.

ГПП осуществляют с помощью специальных устройств – гидроперфораторов,содержащихнасадки (сопла) изочень твердого сплава ВК6.

Гидропескоструйный перфоратор АП-6М100 предназначен для создания точечных и щелевых каналов в колонне, цементе и породах пласта. АП-6М применяют для перфорации скважин, обсаженных колоннами 141-219 мм; вырезки обсадных колонн тех же диаметров; расширения забоев необсаженных скважин и т.д.

Пескоструйный перфоратор АП-6М100 (рис. 2.5) состоит из корпуса 3; узла насадки 5, в комплект которого входят насадка, держатель насадки и стопорное кольцо; хвостовика 1; центратора 2; заглушек 6; клапана перфоратора 4 и клапана опрессовки труб 7.

Рис. 2.5. Гидропескоструйный перфоратор АП-6М100

Симметричная конструкция корпуса перфоратора позволяет 2,5″ резьбой подсоединяться с любой стороны к трубам или устанавливать хвостовик с центратором корпуса перфоратора. За 2,5″ резьбой расположена камера опрессовочного клапана 7, служащего для опрессовки колонны труб.

На корпусе перфоратора имеется 10 резьбовых отверстий, расположенных в трех горизонтальных плоскостях. В эти резьбовые отверстия монтируются узлы насадок. Для того чтобы сохранить габариты перфоратора, а также предупредить прихваты и удары узла насадок о стенки скважины при спускоподъемных операциях, узел насадки размещается заподлицо с корпусом перфоратора.

Торец шестигранника держателя насадки предохраняет корпус перфоратора от разрушения отраженной струей жидкости с песком. По мере износа шестигранника держатели заменяются. В держателях имеется конусное гнездо, в которое запрессовывается насадка. Стопорное кольцо фиксирует насадку в держателе.

Насадки перфоратора изготавливаются из абразивостойких сплавов В К6 и ВК6М. Они имеют коноидальный вход иконусную проточную часть (конусность 0°20′) с диаметрами на входе 3,0; 4,5; 6,0 мм.

Для промывки скважин перфоратор снабжен хвостовиком с пером. В комплект перфоратора входят сменные центраторы для 5 и 6-дюймовых обсадных труб, которые монтируются на цилиндрической части хвостовика. Верхний торец хвостовика служит седлом клапана перфоратора 4.

Перфоратор АП-6М80 (рис. 2.6) конструктивно отличается от перфоратора АП-6М100. В нем сокращено число насадок до 6; уменьшены — внутренний диаметр до 30 мм, а подсоединительные резьбы до 2″, причем узел насадки выполнен также, как и в перфораторе АП-6М100.

Рис. 2.6. Перфоратор АП-6М80

Гидропескоструйная перфорация

Гидропескоструйную перфорацию (ГПП) применяют при вскрытии плотных, как однородных, так и неоднородных по проницаемости, коллекторов перед ГРП для образования трещин в заданном интервале пласта, а также для обрезания труб в скважине при проведении ремонтных работ.

Не допускается проведение ГПП в условиях поглощения жидкости пластом.

Различают два варианта ГПП — точечная и щелевая.

При точечной ГПП канал образуют при неподвижном перфораторе. Щелевую – при движении перфоратора в вертикальном направлении.

Рис. 7. Гидропескоструйный перворатор.

1 – корпус перфоратора; 2 – направляющие сопла; 3 – шаровой клапан; 4 – хвостовик.

Профиль и плотность ГПП определяют в зависимости от геолого-эксплуатационной характеристики коллектора.

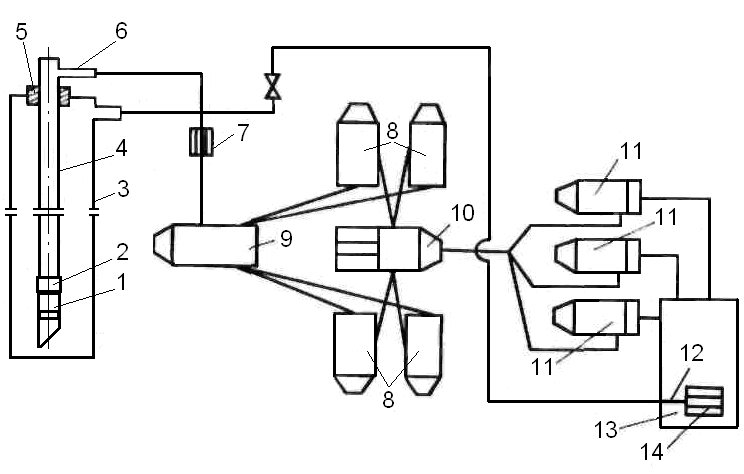

При осуществлении ГПП используют: перфораторы, НКТ, насосные агрегаты, пескосмесители, емкости для жидкости, сальниковую головку или превентор, а также жидкость-носитель и кварцевый песок.

Рис. 8. Схема размещения оборудования при проведе-нии гидропескоструйной перфорации по замкнутому циклу.

1 – перфоратор; 2 – репер-ный патрубок; 3 – эксплуата-ционная колонна; 4 – колонна насосно-компрессорных труб; 5 – превентор; 6 – арматура устья; 7 – блок фильтра; 8 – насосные агрегаты; 9 – блок манифольда; 10 – песко-смесительная машина; 11 – насосные агрегаты низкого давления; 12 – выкидная линия; 13 – ёмкость для жид-кости; 14 – сито улавливания шлама.

В качестве жидкости-носителя используют дегазированную нефть, 5-6 %-ный раствор соляной кислоты, воду (соленую или пресную) с добавками ПАВ, промывочный раствор, не загрязняющий коллектор. При работах в интервале непродуктивного пласта используют пресную воду или промывочную жидкость. Концентрация песка в жидкости-носителе должна составлять от 50 до 100 г/л.

Продолжительность процесса при точечном вскрытии составляет 15 мин, при щелевом – не более 2-3 мин на каждый сантиметр длины цели.

Перепад давления жидкости на насадке (без учета потерь на трение в НКТ) составляет: при диаметре насадки 6мм – от 10 до 12 МПа; при диаметре насадки 4,5 мм – от 18 до 20 МПа.

Процесс ГПП осуществляют при движении НКТ снизу вверх.

При непредвиденных продолжительных остановках немедленно промывают скважину при обратной циркуляции.

После ГПП при обратной промывке вымывают шаровой клапан, промывают скважину до забоя до полного удаления песка из скважины, поднимают перфоратор и оборудуют скважину для освоения и эксплуатации. Освоение фонтанных скважин допускается без подъема перфоратора.

Виброобработка

Виброобработку производят в скважинах с загрязненной ПЗП, в коллекторах, сложенных низкопроницаемыми породами, содержащими глинистые минералы, в литологически неоднородных коллекторах с воздействием на низкопроницаемые пропластки, перед химической обработкой, перед ГРП или другими методами воздействия на ПЗП.

Для проведения технологического процесса в обрабатываемый интервал на НКТ опускают гидравлический золотниковый вибратор типа Г,ВЗ. При давлениях закачивания свыше 40 МПа применяют пакеры.

Величину гидравлического импульса определяют в зависимости от расхода рабочей жидкости и времени перекрытия ее потока.

В качестве рабочей жидкости используют нефть, соляно-кислотный раствор, предельный керосин и их смеси. Количество кислоты и керосина определяется из расчета 2 – 3 м 3 на 1 м вскрытой толщины пласта.

| Рис. 9 Скважинный электронагреватель. |

2.4.5. Термообработка

Термообработку ПЗП проводят в коллекторах с тяжелыми парафинистыми нефтями при пластовых температурах, близких к температуре кристаллизации парафина или ниже её.

При термообработке перенос тепла в коллектор осуществляют при теплопередаче по скелету породы и насыщающей жидкости от источника тепла, расположенного в скважине (метод кондуктивного прогрева), при принудительном теплопереносе по коллектору за счет нагнетания в пласт теплоносителя (паротепловая обработка).

Метод индуктивного прогрева осуществляют с использованием глубинных электронагревателей. Температура нагрева должна быть ниже точки коксования нефти. При периодической тепловой обработке, после извлечения из скважины эксплуатационного оборудования, опускают на кабеле-тросе в интервал продуктивного пласта глубинный электронагреватель и осуществляют прогрев в течение 3—7 суток. Пуск скважины в эксплуатацию после тепловой обработки производят через 7 ч.

Конструкция скважинного электронагревателя приведена на рис. 8.

Электронагреватель подвешивают в скважину на кабель-тросе 1, который, пройдя через ловильную головку 2, присоединяется к сальникому фланцу 3 и клеммной головке 4. В клеммной головке кабель соединяется с трубчатыми нагревательными элементами 5. К ловильной головке 2 присоединен кожух 6, в нижней части которого имеется муфта 7 для крепления приборов.

При стационарной электротепловой обработке совместно с подземным оборудованием в интервале фильтра устанавливают стационарный электронагреватель, с помощью которого осуществляют прогрев постоянно или по заданному режиму.

При паротепловой обработке прогрев ПЗП осуществляют насыщенным паром с помощью стационарных ил ППГУ-4/120. Паротепловые обработки проводят в скважинах глубиной не более 1000 м в коллекторах, содержащих нефть с вязкостью в пластовых условиях свыше 50 МПа•с. Перед проведением процесса скважину останавливают, извлекают эксплуатационное оборудование и проверяют герметичность эксплуатационной колонны. Нагнетание пара осуществляют с таким расчетом, чтобы паровая зона образовалась в радиусе от 10 до 20 м. Затем скважину герметизируют и выдерживают в течение 2—3 суток.

Дата добавления: 2015-12-16 ; просмотров: 4578 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ