Что такое наружный скелет в биологии

Наружный скелет

Смотреть что такое «Наружный скелет» в других словарях:

наружный скелет — экзоскелет Внешнее покрытие животного, которое и обеспечивает жесткость тела, и служит для защиты; обычно развит у ракообразных и иглокожих [http://www.oceanographers.ru/index.php?option=com glossary&Itemid=238] Тематики океанология Синонимы… … Справочник технического переводчика

Скелет — У этого термина существуют и другие значения, см. Скелет (значения). Скелет синего кита … Википедия

СКЕЛЕТ — (от греч. skeletos, букв. высохший), совокупность твёрдых тканей в животном организме, служащих опорой тела или отд. его частей и (или) защищающих его от механич. повреждений. У нек рых беспозвоночных С. наружный, обычно в виде раковины или… … Биологический энциклопедический словарь

СКЕЛЕТ — (от греч. skeletos высушенный) животных представляет собой систему сравнительно плотных образований, составляющих более или менее прочный остов животного или его частей. С одной стороны, скелетные образования защищают более нежные ткани и органы… … Большая медицинская энциклопедия

СКЕЛЕТ — плотные образования, находящиеся внутри тела животного и составляющие его остов (внутренний С.) или покрывающие тело животного с поверхности (наружный С.). Внутренний С. свойствен позвоночным. У некоторых позвоночных имеется и наружный С.… … Геологическая энциклопедия

Скелет — (человека): 1 череп; 2 ключица; 3 лопатка; 4 плечо; 5 позвоночник; 6 кости таза; 7 бедро; 8 стопа; 9 берцовые кости; 10 кисть; 11 локтевая и лучевая кости; 12 ребра;.13 грудина. СКЕЛЕТ (от греческого skeletos, буквально – высохший), совокупность… … Иллюстрированный энциклопедический словарь

СКЕЛЕТ — (от греч. skeletos букв. высохший), совокупность твердых тканей в организме животных и человека, дающих телу опору и защищающих его от механических повреждений. У многих беспозвоночных скелет наружный, обычно в виде раковины или кутикулы.… … Большой Энциклопедический словарь

СКЕЛЕТ — СКЕЛЕТ, а, муж. 1. Совокупность твёрдых образований, составляющих опору, остов тела человека и животного. С. человека. Кости скелета. Наружный с. (у беспозвоночных животных). Как с. кто н. (очень худ, исхудал). 2. перен. Остов (в 1 знач.), каркас … Толковый словарь Ожегова

Скелет — (от греч. skeletos, буквально высохший) совокупность твёрдых тканей в организме животных и человека, дающих телу опору и защищающих его от механических повреждений. Различают наружный и внутренний С. У большинства беспозвоночных С.… … Большая советская энциклопедия

Класс пресмыкающиеся

На настоящий момент класс насчитывает около 10 тысяч видов.

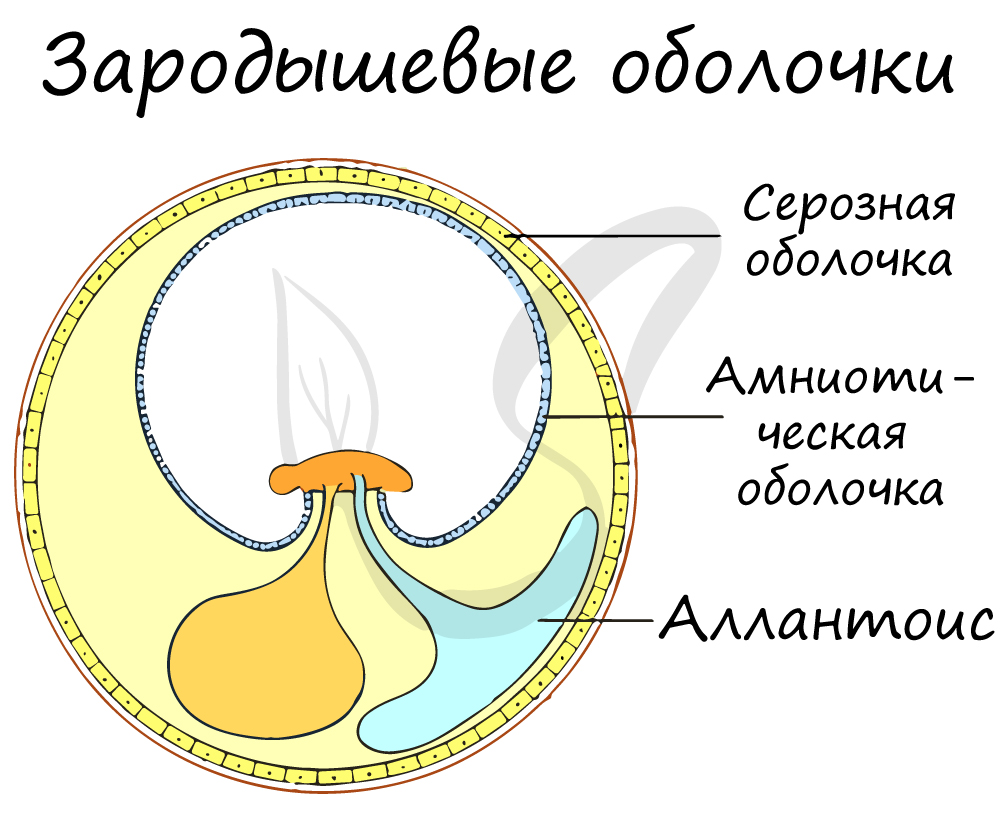

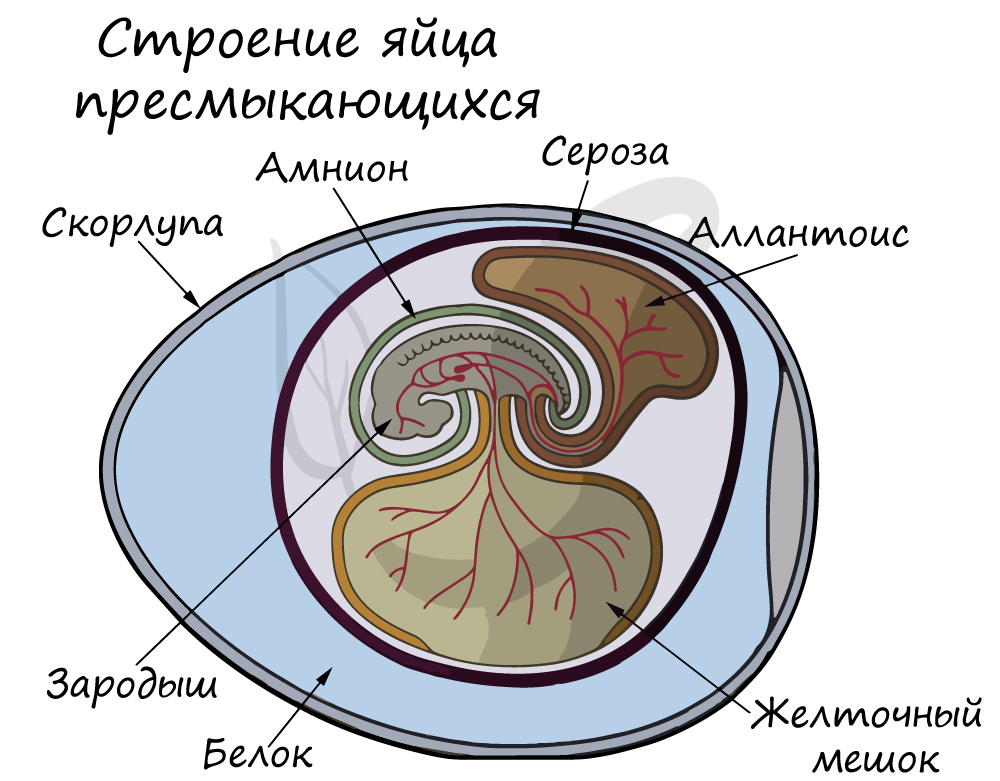

У рыб и земноводных оплодотворение было наружным, малоэффективным, с небольшой вероятностью встречи половых клеток. При внутреннем оплодотворении, которое появляется у рептилий, семенная жидкость самца со сперматозоидами вводится непосредственно в половые пути самки, что значительно увеличивает вероятность встречи мужских и женских гамет.

Кожа пресмыкающихся сухая, практически лишена желез (которых так много у земноводных). Верхние слои эпителия ороговевают, на поверхности кожи формируются роговые чешуйки. Эта защита необходима от пересыхания, помогает эффективнее удерживать воду в организме.

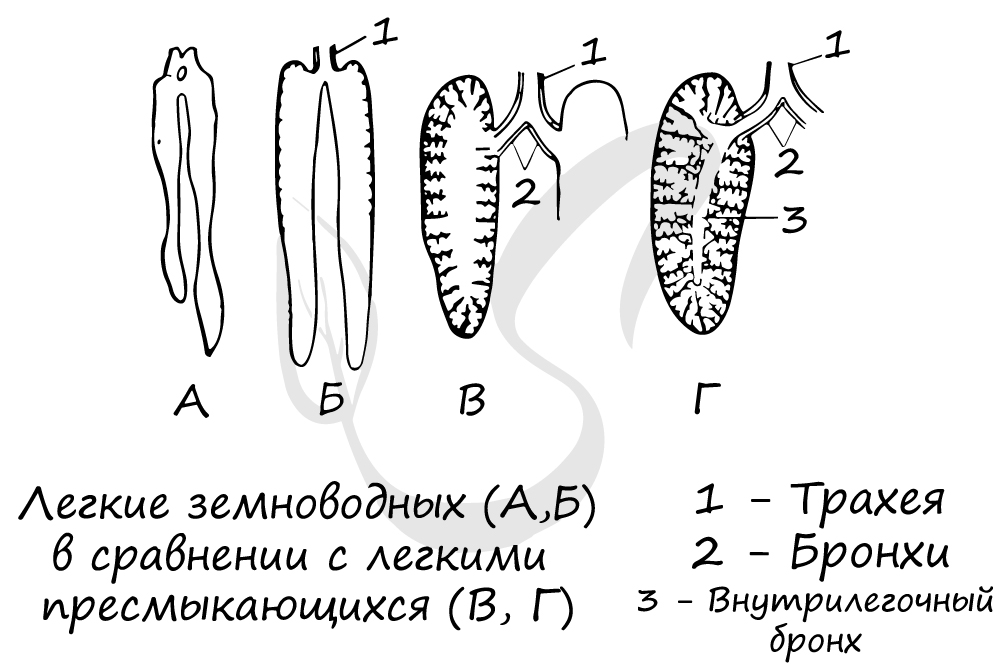

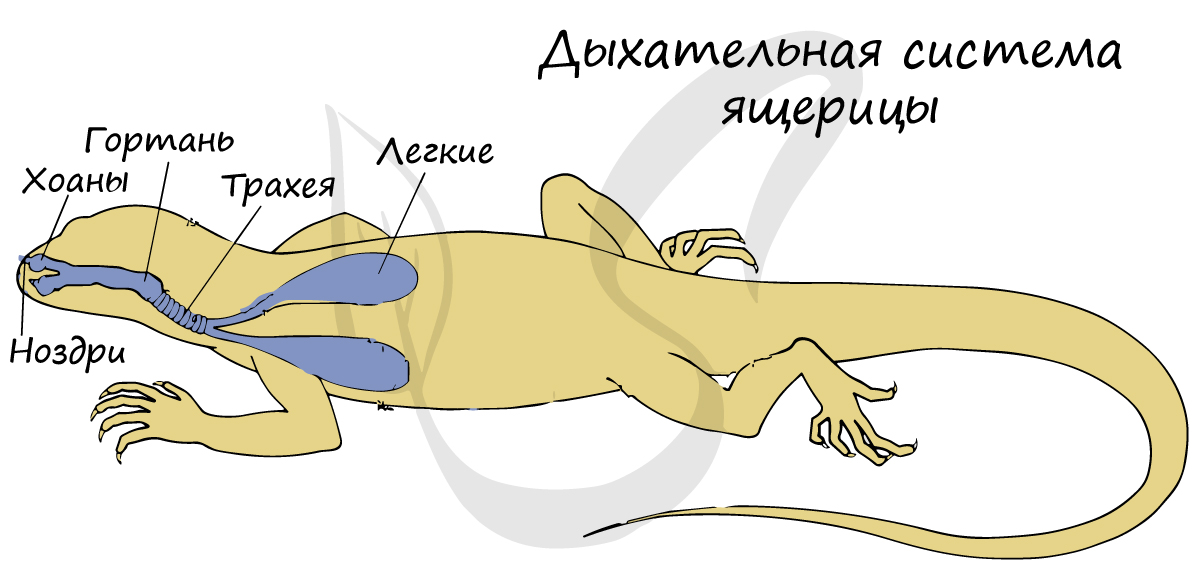

У пресмыкающихся происходит усложнение строения дыхательной системы: появляются ячеистые легкие, обеспечивающие более эффективный газообмен. Кожное дыхание (доминировавшее у амфибий) у пресмыкающихся сведено к минимуму или отсутствует вовсе.

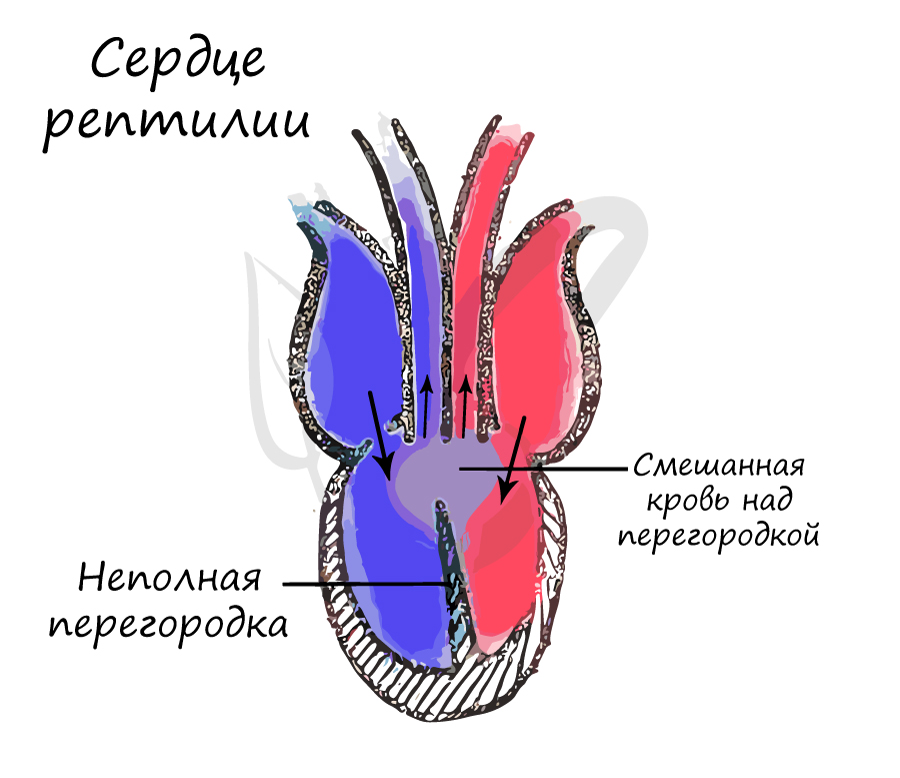

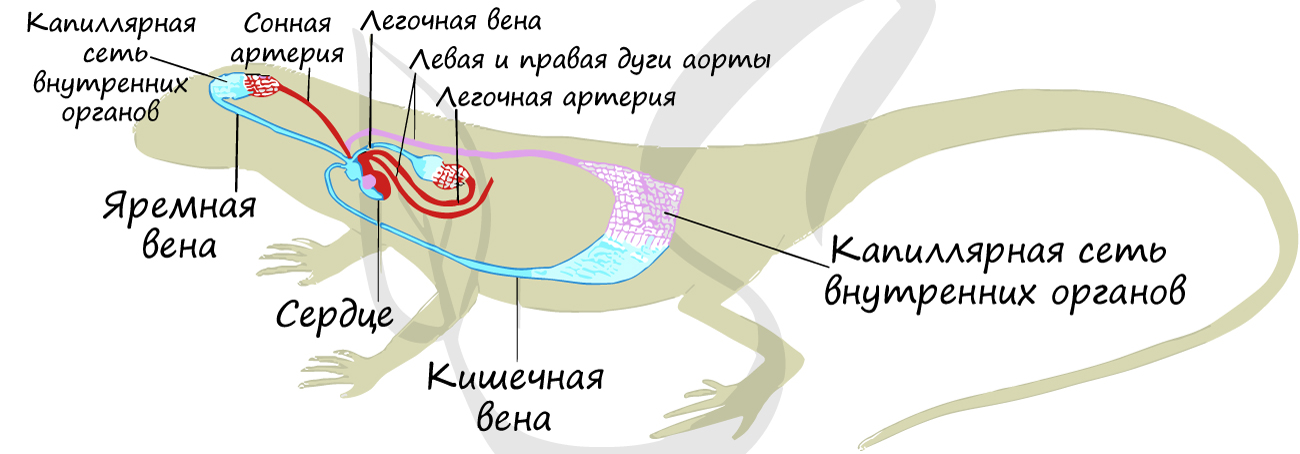

Тем не менее, над перегородкой кровь смешанная, так что пресмыкающиеся, как и земноводные, относятся к пойкилотермным (холоднокровным) животным.

У пресмыкающихся впервые возникают зачатки новой коры головного мозга, совершенствуется воспринимающая и интегрирующая функции головного мозга. Становится возможным более сложное поведение.

Отряды пресмыкающихся

Тело ящерицы покрыто сухой кожей, практически лишенной желез, с роговыми чешуями и щитками. Такое строение покровов тела предотвращает высыхание организма, защищает от потери воды. Испарение через кожу сохраняется, но в минимальном объеме.

Тело подразделяется на голову, туловище, хвост и две пары конечностей. Конечности расположены по бокам туловища, поэтому поднять голову высоко над землей пресмыкающиеся не могут. Конечности пятипалого типа, перепонки между пальцами отсутствуют.

В случае нападения хищника автотомия может спасти жизнь ящерицы, так как отброшенный хвост приковывает к себе внимание и хищник перестает преследовать ящерицу.

К ребрам крепятся впервые возникшие у пресмыкающихся межреберные мышцы, участвующие в дыхании.

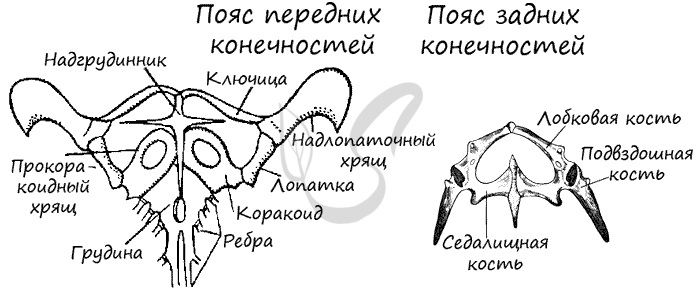

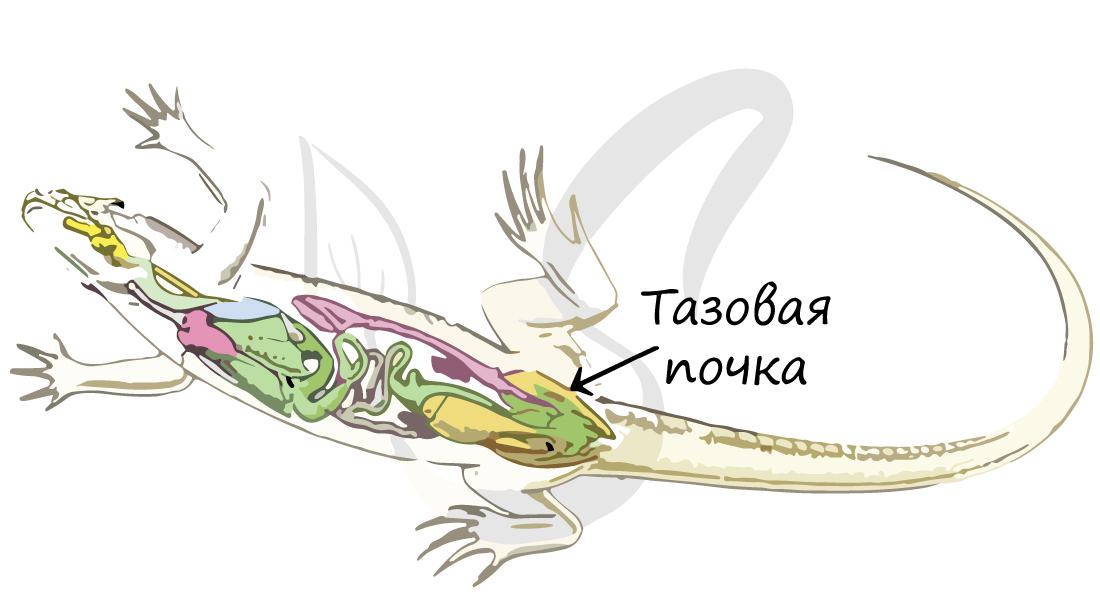

Скелеты поясов конечностей служат опорой для самих конечностей. Передний (плечевой) пояс состоит из парных ключиц, лопаток, вороньих костей (коракоидов) и надгрудинника (надключицы), а также хрящей. Задний (тазовый) пояс конечностей образован тремя костями: седалищной, лобковой и подвздошной, также включает в себя хрящевые прослойки между ними.

Скелеты передних и задних свободных конечностей аналогичны по строению конечностям амфибий. Однако стоит заметить, что голень и предплечье не состоят из одной единой кости: они подразделяются на лучевую и локтевую (составляют предплечье), малоберцовую и большеберцовую (составляют голень).

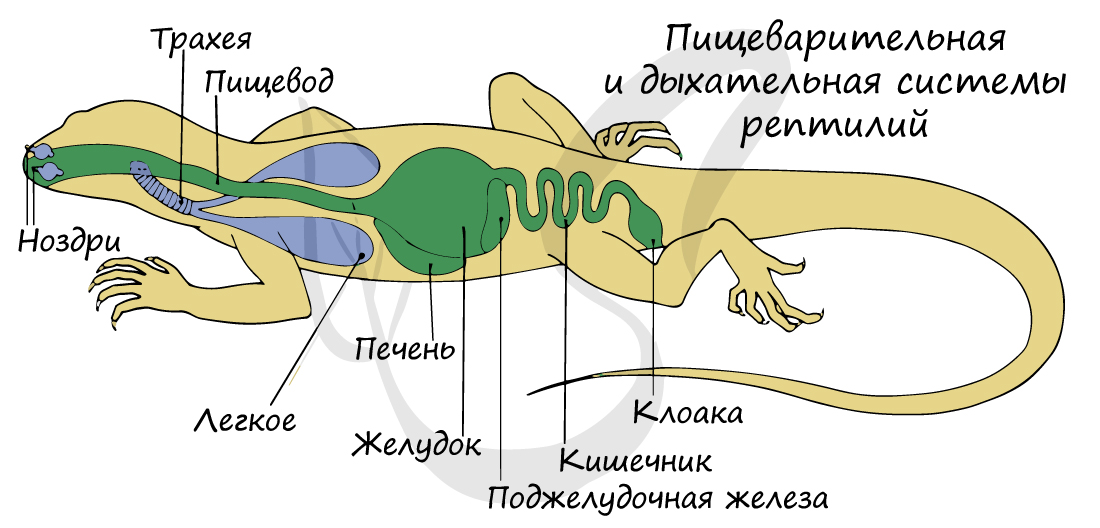

Строение пищеварительной системы рептилий более дифференцировано по сравнению с таковым у земноводных.

Ротовая полость переходит в короткую глотку, которая продолжается в пищевод. Пищевод расширяется и переходит в желудок, от которого начинается тонкий, а затем толстый отдел кишечника. В тонкую кишку открываются протоки печени, поджелудочной железы и желчного пузыря.

Граница между тонкой и толстой кишкой особенно хорошо выражена: на ее месте располагается зачаток слепой кишки. Оканчивается пищеварительная система клоакой.

Кожа не участвует в дыхании, эту функцию берут на себя возникшие у рептилий ячеистые легкие. По сравнению с легочными мешками амфибий, ячеистые легкие имеют бо́льшую дыхательную поверхность.

Поскольку рептилии холоднокровные животные, то интенсивность их обмена веществ напрямую зависит от температуры окружающей среды. Частота дыхательных движений также коррелирует с метаболизмом, поэтому чем выше температура окружающей среды, тем чаще дышит животное.

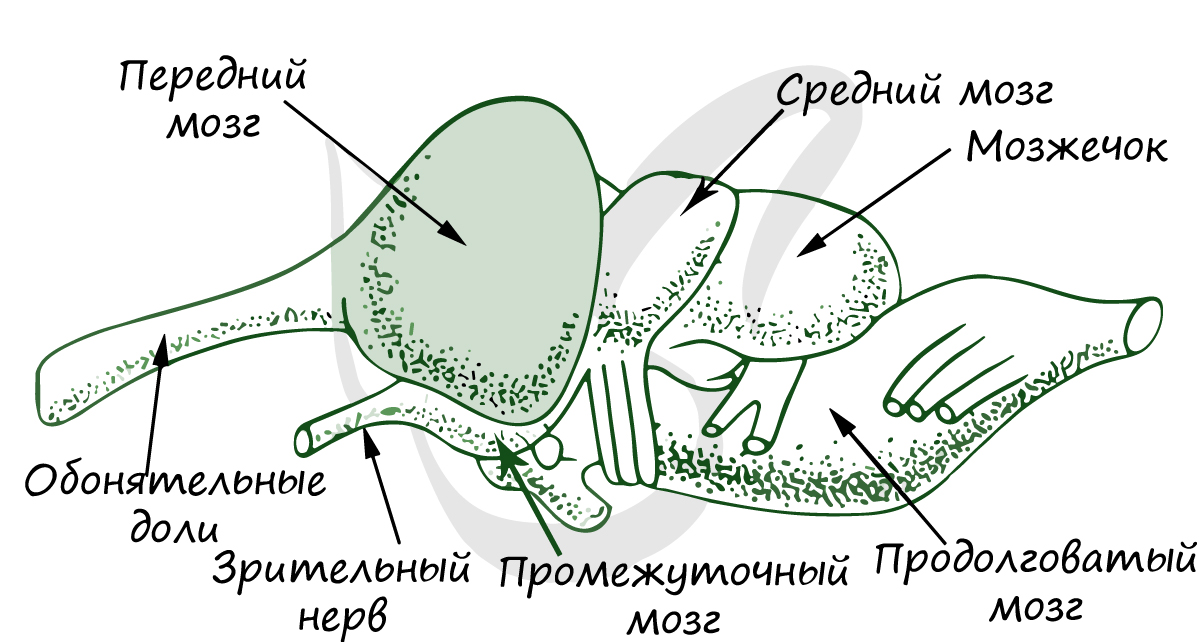

Сравнивая головной мозг земноводных и пресмыкающихся, становятся заметны несколько существенных отличий.

Мозжечок развит лучше, чем у земноводных. У рептилий появляются зачатки новой коры переднего мозга, он значительно увеличивается в объеме и перестает быть исключительно обонятельным центром, вбирая в себя новые функции.

Для рептилий характерно более сложное (чем для амфибий) поведение, помимо заложенных генетически безусловных рефлексов, они способны вырабатывать адаптивные, условные рефлексы.

Веки и мигательная перепонка служат для увлажнения поверхности глаза и предохраняют от высыхания.

Орган слуха также совершенствуется: появляется круглое окно во внутреннем ухе, улучшается передача звуковых колебаний, благодаря чему слух рептилий становится острее. Среднее ухо по-прежнему представлено стремечком и барабанной перепонкой.

Мужская половая система представлена семенниками и отходящими от них семяпроводами, впадающими в мочеточники. Мочеточники открываются в клоаку. У самцов имеются особые совокупительные органы, предназначенные для введения семенной жидкости в половые пути самки. Оплодотворение у рептилий внутреннее.

У самок половая система состоит из яичников, от которых отходят яйцеводы, впадающие в клоаку. Сперматозоиды оплодотворяют яйцеклетки в верхней части яйцевода.

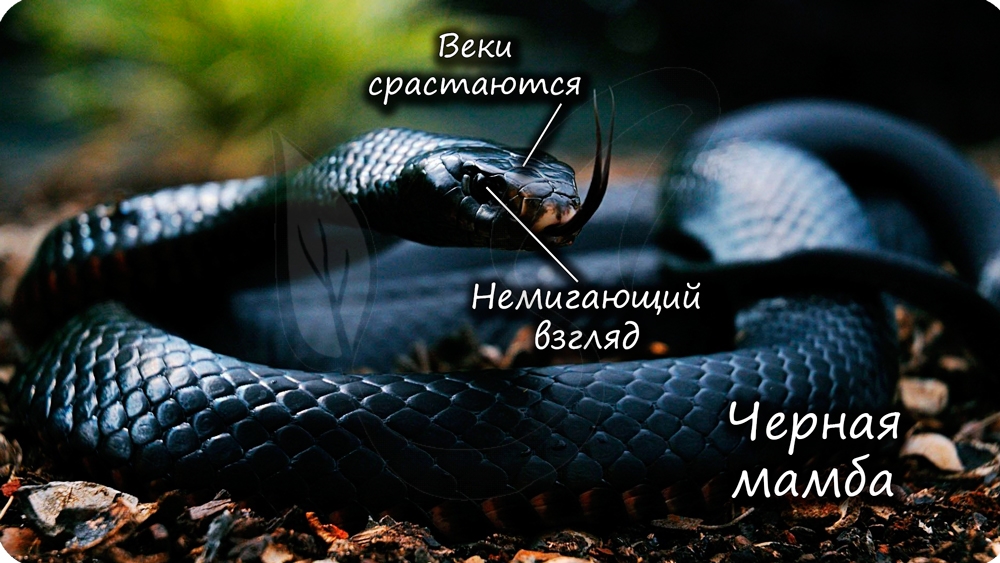

Змеи также принадлежат к отряду чешуйчатые. Это безногие животные, адаптировавшиеся к перемещениям в густом лесном покрове, кронах деревьев. У змей взгляд немигающий: отсутствуют подвижные веки. Однако их отсутствие не означает, что поверхность глаз не нуждается в увлажнении: у них имеется мигательная перепонка, смачивающая поверхность глаза.

Змеи подразделяются на ядовитых и неядовитых. Ядовитыми являются гадюка обыкновенная, песчаная эфа, черная мамба, кобра, грюза, гремучие и морские змеи. К неядовитым относятся полозы, ужи, удавы.

Черепахи

Имеют уплощенное тело, покрытое панцирем из двух щитков: брюшного и спинного. Примечательно, что на задних конечностях имеются межпальцевые перепонки для плавания. Морские черепахи продвинулись еще дальше: у них задние конечности видоизменены в ласты, которые служат приспособлением к водному образу жизни.

Крокодилы

Однако, крокодилы все равно остаются холоднокровными животными: кровь смешивается в спинной аорте, образованной в результате слияния левой и правой дуги аорты.

Клювоголовые

Значение пресмыкающихся

Как и все живые организмы, пресмыкающиеся являются звеном в цепи питания (консументами). Регулируют численность насекомых, питаясь ими. Среди рептилий встречаются как хищники, так и растительноядные формы.

Рептилии имеют пищевое значение. В Африке и Азии употребляют в пищу около сотни различных блюд из мяса змей; яйца, жир и мясо морской черепахи также употребляются в пищу. Из кожи крокодилов изготавливают различные изделия.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Что такое наружный скелет в биологии

Лекция «Возрастная анатомия опорно-двигательного аппарата»

Стадии развития скелета в филогенезе.

У животных выделяют наружный и внутренний скелет.

Наружный скелет у разных животных (рис. 1) имеет разное строение и происхождение. У многих беспозвоночных он является продуктом выделения кожного эпителия: кутикула дождевого червя, хитин членистоногих, известковые раковины молюсков.

Наружный скелет у позвоночных появляется в форме чешуи у рыб. Из чешуй у высших рыб развиваются покровные кости головы и плечевого пояса.

Чешуя рыб и кожные окостенения наземных позвоночных всегда дополняются внутренним скелетом.

Внутренний скелет у низших животных (рис. 1) развит слабо и представляет собой систему соединительнотканных образований, иногда включающих рогоподобные волокна, кремниевые или известковые иглы.

Внутренний скелет у головоногих молюсков представлен хрящом.

У позвоночных животных внутренний скелет всегда хорошо развит.

У бесчерепных он перепончатый, у низших рыб – хрящевой, у высших рыб и наземных позвоночных он построен преимущественно из костной ткани.

Развитие скелета в онтогенезе у человека.

Согласно основному биогенетическому закону Геккеля-Мюллера онтогенез есть краткое повторение филогенеза. Онтогенез твердого скелета у человека не является исключением: в развитии костей у человека выделяются три последовательных стадии (рис. 2):

1. Соединительнотканная.

2. Хрящевая.

3. Костная.

Большинство костей в своем развитии последовательно проходят все три стадии – это вторичные кости. Ряд костей при развитии пропускают хрящевую стадию – это первичные кости. К первичным по развитию костям относятся: кости свода черепа, кости лицевого черепа, часть ключицы (акромиальный конец).

Первичные и вторичные кости.

По развитию кости человека делятся на две группы (рис. 3):

Характеристика остеобластов и остеокластов развиваюшейся кости.

Для развития костной ткани в костях необходимо наличие популяций двух видов клеток (рис. 4):

Остеобласты представляют собой кубовидной формы клетки (20-30 мкм в диаметре) с одним крупным ядром, располагающиеся близко друг к другу на костном матриксе (межклеточном веществе). Фибробласты продуцируют все компоненты костного матрикса. Они имеют два разных эмбриональных источника:

Для формирования кости как органа необходимо совместная работа двух видов клеток: остеобластов и остеокластов.

Cпособы развития костей (окостенения).

В зависимости от того где начинается формирование костной ткани в костях (включая их закладки) выделяют четыре способа окостенения (рис. 5):

При эндесмальном окостенении (рис. 5) первичная точка окостенения появляется в центре соединительнотканной закладки кости. Затем новообразующаяся костная ткань распространяется от цента органа к периферии. Таким способом окостеневают первичные кости. На месте первичной точки окостенения обычно наблюдается утолщение (например, теменной бугор, наружный затылочный выступ и т.п.).

Периходральное окостенение характерно для вторичных костей. Остеобласты выстраиваются на поверхности хрящевой закладки кости и начинают синтезировать костный матрикс. Это приводит с сдавливанию и нарушению трофика подлежащей хрящевой ткани, изменения которой активирует остеокласты. В результате этого на поверхности хрящевой закладки кости появляется и постепенно нарастает костная ткань (рис. 5). За счет перихондрального окостенения формируется компактное костное вещество. У длинных трубчатых костей так во внутриутробном периоде образуется диафиз.

При энхондральном окостенении точка (первичный очаг) окостенения появляется в центре хрящевой закладки кости. Затем костная ткань разрастается из центра к периферии (рис. 6). В результате этого формируется губчатое костное вещество. Этим способом развиваются вторичные кости: эпифизы и апофизы трубчатых костей, губчатые, плоские (кроме свода черепа) кости.

Периостальное окостенение происходит за счет надкостницы (periosteum, лат – надкостница). У детей за счет надкостницы кости растут в толщину (напоминаем, что рост кости в длину идет за счет метафизарного хряща)(рис. 6). У взрослых периостальное окостенение обеспечивает физиологическую регенерацию кости.

Развитие костей туловища (общие свойства). Развитие и аномалии развития позвонков.

Рис. 8. Развитие и аномалии развития позвонков.

Рис. 9. Расщелина дуг позвонков на протяжении всех грудных позвонков.

Кости туловища по развитию относятся к вторичным костям. Они окостеневают энхондрально (рис. 7).

Развитие позвонков:

У зародыша закладывается 38 позвонков: 7 шейных, 13 грудных, 5 поясничных, 12-13 крестцовых и копчиковых (рис. 8).

13-й грудной превращается в 1-й поясничный, последний поясничный – в 1-й крестцовый, Идет редукция большинства копчиковых позвонков.

Каждый позвонок имеет первоначально три ядра окостенения: в теле и по одному в каждой половинке дуги. Они срастаются лишь к третьему году жизни.

Вторичные центры появляются по верхнему и нижнему краям тела позвонка у девочек в 6-8 лет, у мальчиков – в 7-9 лет. Они прирастают к телу позвонка в 20-25 лет.

Самостоятельные ядра окостенения образуются в отростках позвонков.

Аномалии развития позвонков (рис. 8, 9):

— Врожденные расщелины позвонков:

— Клиновидные позвонки и полупозвонки.

— Платиспондилия – расширение тела позвонка в поперечнике.

— Брахиспондилия – уменьшение тела позвонка по высоте, уплощение и укорочение.

— Аномалии суставных отростков: аномалии положения, аномалии величины, аномалии сочленения, отсутствие суставных отростков.

— Спондилолиз – дефект в межсуставной части дуги позвонка.

— Врожденные синостозы: полный и частичный.

— Os odontoideum – неслияние зуба с телом осевого позвонка.

— Ассимиляция (окципитализация) атланта – слияние атланта с затылочной костью.

— Сакрализация – полное или частичное слияние последнего поясничного позвонка с крестцом.

— Люмбализация – наличие шестого поясничного позвонка (за счет мобилизации первого крестцового).

Развитие и аномалии развития ребер и грудины.

Рис. 10. Развитие и аномалии развития ребер.

Рис. 11. Развитие и аномалии развития грудины.

Развитие ребер (рис. 10):

Закладывается 13 пар ребер. Затем 13-е ребро редуцируется и срастается с поперечным отростком 1-го поясничного позвонка.

Основных точек окостенения в ребре две: точка окостенения на месте будущего угла ребра (окостеневает тело ребра) и в головке ребра (на 15-20 году жизни). У 10 верхних ребер появляется точка окостенения в бугорке ребра.

Передние концы 9 пар верхних ребер образуют грудные полоски – источник развития грудины.

Развитие грудины (рис. 11):

Источником развития грудины являются грудные полоски – расширенные концы хрящевых концов девяти пар верхних ребер. В грудине бывает до 13 точек окостенения.

Аномалии развития ребер (рис. 10):

— Отсутствие ребра

— Отсутствие части ребра

— Дефект ребра

— Раздвоение ребра (вилка Лушки)

— Шейное ребро

— XIII ребро

Аномалии развития грудины (рис. 11):

— Аплазия рукоятки грудины

— Отсутствие отдельных сегментов тела грудины <

— Расщепление грудину

— Отсутствие тела грудины

— Воронкообразная деформация

— Куриная грудь

Развитие костей конечностей.

Рис. 14. Развитие эпифизов трубчатых костей.

Рис. 15. Развитие костей верхней конечности.

Рис. 16. Развитие тазовой и бедренной костей.

Кости конечностей по развитию относятся к вторичным костям. Исключение представляет собой ключица: ее тело и акромиальный конец окостеневают эндесмально (точка окостенения появляется на 6-7-й неделях внутриутробного развития.

Диафизы длинных трубчатых костей окостеневают перихондральными и энходральными способами. В диафизах первичная точка окостенения появляется на 2-м – начале 3-го месяцев внутриутробного развития и растет по направлению к проксимального и дистальному эпифизам.

Эпифизы и апофизы длинных трубчатых костей окостеневают энходральным способом. Они у новорожденных хрящевые. Вторичные точки окостенения появляются в течение первых 5-10 лет жизни. Исключение составляют эпифизы костей, образующих коленный сустав: точка окостенения в дистальном конце бедренной кости появляется на 6 месяце, а в проксимальном конце большеберцовой кости – на 7 месяце внутриутробного развития. Прирастают эпифизы к диафизам после 15-17 лет и позже.

Варианты и аномалии развитие костей конечностей.

Рис. 19. Аномалии развития костей верхней конечности.

Рис. 20. Аномалии развития костей нижней конечности.

Аномалии развития лопатки:

Аномалии развития ключицы:

Варианты и аномалии развития плечевой кости

Аномалии развития костей предплечья:

Аномалии развития костей кисти:

Варианты и аномалии развития тазовой кости:

Варианты и аномалии развития бедренной кости:

Варианты и аномалии развития костей голени:

Варианты и аномалии развития костей стопы

Развитие костей черепа.

Рис. 22. Источники развития костей лицевого черепа.

Рис. 24. Развитие костей черепа после рождения.

Кости свода и лицевого черепа по развитию относятся к первичным костям, окостеневающим на основе соединительной ткани эндесмальным способом окостенения.

Кости лицевого черепа развиваются на основе жаберных дуг (первой и второй висцеральной дуги).

Из первой висцеральной дуги развиваются следующие кости: верхняя, нижняя челюсти, частично скуловая и небные кости, медиальная пластинка крыловидного отростка клиновидной кости; молоточек, наковальня – слуховые косточки; костное небо и его швы, нижняя часть глазницы.

Из второй висцеральной дуги развиваются: стремечко, шиловидный отросток височной кости, малые рога подъязычной.

Кости основания черепа проходят три стадии развития: соединительнотканную, хрящевую и костную. Т.е. они являются вторичными. Они окостеневают энхондрально.

Варианты и аномалии развития костей черепа.

Рис. 25. Вставочные кости швов черепа (слева), деформации черепа (справа).

Известны следующие аномалии развития черепа

Филогенез соединений костей

У рыб, обитающих в водной среде, многочисленные кости скелета (рис. 28) соединяются при помощи непрерывных соединений: соеденительнотканных и хрящевых.

Важным биомеханическим фактором, повлиявшим на филогенез соединений костей, является выход животных на сушу. Кратковременное пребываниена твердой поверхности (в том числе перемещение с места на место), которое наблюдается, напрмер, у двоякодышащих рыб, приводит к появлению гемиартрозов между костями конечностей (рис. 29). Большинство исследователей считают такую форму пререходной от снартроза к диартрозу.

Окончательный выход животных на сушу формирует два направления морфогенеза мягкого остова. Во-первых, формируются суставы со всеми обязательными и вспомогательными элементами и высокой степенью подвижности. Во-вторых, в местах контакта костей с увеличившейся нагрузкой (из-за возросшего действия силы тяжести) формируются синостозы (кости срастаются между собой). Признаки обоих изменений строения соединений костей уже выявляются у земноводных (рис. 30).

Онтогенез соединений костей

Рис. 31. Варианты дисплазии тазобедренного сустава.

В онтегенезе соединения костей наблюдаются сходные с филогенезом тенденции. Первоначально все соединения образованые скоплением мезенхимальных клеток (эмбриональная соединительная ткань).

В конце первой половины пренатального онтогенеза (16-18-ая недели внутриутробного развития) между костями, которые смещаются (движутся) друг относительно друга, формируются суставы. Важным биомеханическим фактором их морфогенеза являются силы мышц, двигающих кости. Между зачатками костей, которые соединяются без смещание, формируются непрерывные соединения.

У новорожденных имеется закладка всех элементов суставов на нижней конечности. Однако большинство из них достигают функциональной зрелости к юношескому возрасту.

Основной аномалией развития соединения костей является дисплазия суставов. Для данные аномалии характерно изменение формы одной из суставных поверхностей, сопровождающееся изменениями строения расположенных рядом элементов сустава (рис. 31).