Что такое национализация и приватизация

Приватизация в России как притворная «политическая» сделка. Можно ли вернуть ее стороны (государство и народ) в первоначальное положение?

Коллеги на этом ресурсе все чаще затрагивают политические темы, которые имеют правовой контекст. Вот и я хотел бы поделиться своими соображениями насчет одного из ключевых событий в истории новой России – приватизации государственного имущества.

Важность этого вопроса объясняется тем, что приватизация 90-х сформировала основы нынешней социальной структуры общества и политической системы государства, то есть фундамент той реальности, в которой мы существуем сейчас.

На мой взгляд, будет весьма любопытно оценить приватизационные процессы с позиций выявления их реальных целей и действительного смысла, применив тем самым распространенные сейчас методики оценки фактических обстоятельств.

Публично смысл приватизации сводился к справедливому распределению государственной собственности между гражданами страны и созданию класса «эффективных и ответственных» собственников, по факту же целью была передача собственности небольшой группе «инициативных» граждан, причем заведомо без какого-либо возмещения с их стороны и выгоды абсолютного большинства граждан.

Процесс приватизации в России состоял из нескольких связанных между собой последовательных мероприятий, направленных на достижение обозначенной выше цели, тем самым здесь была реализована популярная и ныне схема цепочки технических действий (сделок), которые маскирую конечную цель.

Действительный смысл: изъятие у населения значительных личных накоплений за счет их обесценивания и ограничение возможности широкого участия граждан в приватизационных процессах.

Формальная цель: пропорциональное распределение национального достояния между гражданами страны.

Действительный смысл: создание механизма, который позволил с минимальными затратами сконцентрировать приватизационные права (ваучеры) и направить их на льготное приобретение акций ограниченной группой «соискателей» (при формальном соблюдении права каждого на долю в национальном достоянии). Задача была решены путем свободного обращения ваучеров и создания чековых инвестиционных фондов, которые собирали ваучеры якобы для целей инвестирования в промышленные активы, фактически же – для скупки акций в пользу заинтересованных лиц.

Приватизация промышленности (или большая приватизация)

Формальная цель: создание эффективной экономики, основанной на частной собственности.

Действительный смысл: формирование условий для концентрации собственности в руках ограниченной группы. Технология здесь была не хитрой: предприятия выкупались «советским» менеджментом (красные директора) с последующей уступкой контроля предпринимательскому сообществу. При этом ни директора, ни предприниматели не несли реальных расходов на приобретение акций – средства были получены за счет трансфертного ценообразования при реализации продукции самих предприятий.

Формальная цель: привлечение государством частного финансирования для покрытия бюджетных расходов под залог акций крупных промышленных предприятий.

Действительный смысл: передача государственных активов в руки заинтересованных лиц. Как и в случае с «большой» приватизацией, покупатели не понесли реальных расходов – цена акций была значительно ниже рыночного уровня, а оплата производилась за счет государственных средств, размещенных на счетах банков, связанных с покупателями.

На мой взгляд, власть не имела злонамеренной и корыстной цели в реализации фактического плана приватизации, она всего лишь использовала ясный ей сценарий, когда активы передаются под контроль ограниченной и персонально понятной группы лиц, а не абстрактной массе миноритарных собственников-акционеров.

Но, как быто ни было, абсолютное большинство граждан страны было введено в заблуждение в отношении реальных целей приватизации, а сам процесс передачи государственных активов в частные руки носил притворный характер: формальный смысл приватизационных мероприятий не совпадал с действительным.

Проводя аналогии с гражданским законодательством, можно утверждать, что политическая сделка приватизации государственного имущества, которая была реализована в период с 1992 по 1997 году, ничтожна как притворная (ст. 170 ГК РФ).

Можно ли в этой ситуации добиваться если не реституции, то хотя бы компенсации в пользу «населения» со стороны государства и/или бенефициаров приватизационных процессов?

Вопрос, конечно, риторический. В оценке приватизации, как ни странно, между разными политическими силами сформирован относительный консенсус.

Президент еще в 2003 году (на фоне истории с ЮКОСОМ) заявил, что результаты приватизации священны и пересматриваться не будут. Надо сказать, что слово свое он сдержал – тренда на оспаривание приватизационных сделок не возникло ни в государственной политике, ни в судебной практике.

Со своей стороны «ключевой» оппонент власти (борец с коррупцией, берлинский пациент и просто Блогер), по поводу ревизии итогов приватизации высказался довольно туманно, предложив выборочно обложить некоторых владельцев бизнеса разовым налогом, компенсируя, таким образом, потери бюджета при передаче соответствующих производственных активов.

Все это означает, что российский бизнес, который владеет приватизированными в 90-е годы предприятиями (или их правопреемниками), будет продолжать нести соответствующие риски, пока не этот «первородный грех» не будет искуплен тем или иным способом.

Собственность и ее роль в организации экономических систем

Место собственности в экономических отношениях

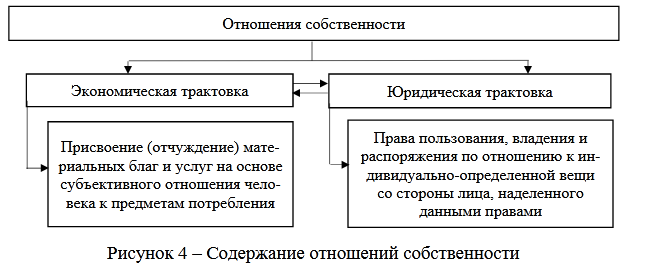

В научной литературе, раскрывающей вопросы отношений собственности, предлагается разграничение между их экономической и юридической трактовками (рисунок 4).

Сравнивая экономическую и юридическую трактовку содержания отношений собственности можно сделать вывод, что под собственностью следует понимать общественно определенный способ юридического закрепления способов присвоения материальных, социальных и духовных благ в результате производственной деятельности и эксплуатации труда [4].

Экономический интерес получения дохода от собственности есть форма превращения личного пользования объектом собственности в коллективное, приносящее доход собственнику в форме ренты, имущественных поступлений и иного приращения материального благосостояния. Различные способы коллективного использования объектов собственности определяют тип и формы организации предпринимательской деятельности (частное, государственночастное, государственное), в то время как личная собственность выражает форму производственного обособления индивида, определяемую общественным разделением труда. Если производство основано на личной собственности, то оно не выходит за рамки общественного потребления и возмещения стоимости производства, так как создаваемый на личном труде продукт не участвует в товарном обмене. В то же время производство при частной собственности предопределяет общественную форму реализации отношений собственности посредством купли-продажи продукта труда, воплощенного в товаре, направленного на удовлетворение общественных потребностей. Покупка товара означает возмещение стоимости потребленного капитала и оплату прибавочной стоимости как экономического интереса собственника к возобновлению производства.

Можно отметить, что производство с использованием личной собственности есть натуральное, а ее обобществление в частную – товарное. С марксистской точки зрения содержательным аспектом частной собственности является экономическая форма общественного характера производства как результат трансформации индивидуальной собственности в общественную.

Таким образом, предпосылками перехода от индивидуальной собственности к частной служат такие факторы, как общественное разделение труда, формирующее специализацию производителей, и кооперация как форма их сотрудничества по согласованию схожих экономических интересов для целей роста производительности труда и получения большего дохода от производительного использования объектов собственности.

С точки зрения гуманистического подхода к трактовке понятия «частная собственность» следует обозначить такое понятие, как «отчужденное время», которое по своей сути является синонимом понятия «необходимое время», т. е. время, которое работник работает на себя, получая заработную плату за свой труд. Поскольку результатом эксплуатации наемного труда является вновь созданная стоимость, то следует отождествить частную собственность со стоимостью отчужденного труда за отчужденное время, которое К. Маркс рассматривал как результат внешнего отношения наемного работника к самому себе (желание и способность к труду) и к объектам материального мира. [2]

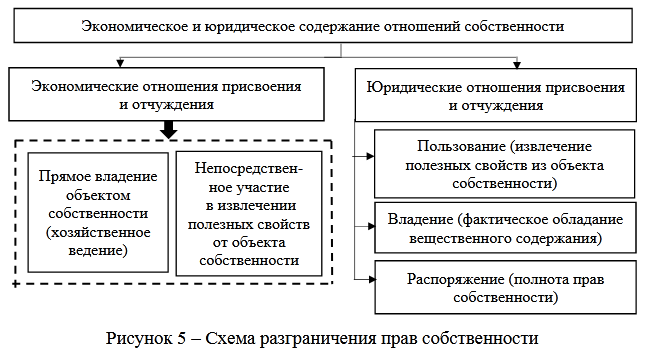

Важное значение для отражения общественного содержания отношений собственности имеет ее юридическое содержание как триады прав пользования, владения и распоряжения. В отличие от экономической сущности, собственность как юридическая категория субъективна и подчиняется действию познанных на практике норм и правил, регламентирующих отношения по поводу отчуждения и присвоения вещей. Регламентирующий характер присвоения без непосредственного участия в использовании объекта собственности привносит в ее юридическое содержание косвенную (опосредованную) роль номинального закрепления прав собственника (рисунок 5).

В отличие от частной, общественная собственность не несет в себе товарной основы, т. е. не предполагает отчуждения труда в целях прироста стоимости от производительного использования ее объектов. Напротив, она исключает необходимость приложения труда и позволяет каждому индивиду свободно распоряжаться объектами собственности. Примерами общественной собственности могут являться воздух, вода, энергия естественного происхождения (солнце, ветер). В то же время элементы общественной собственности трудового происхождения имеют место при национализации объектов частной собственности (государственные коммерческие и бюджетные организации, денежные знаки и государственные ценные бумаги).

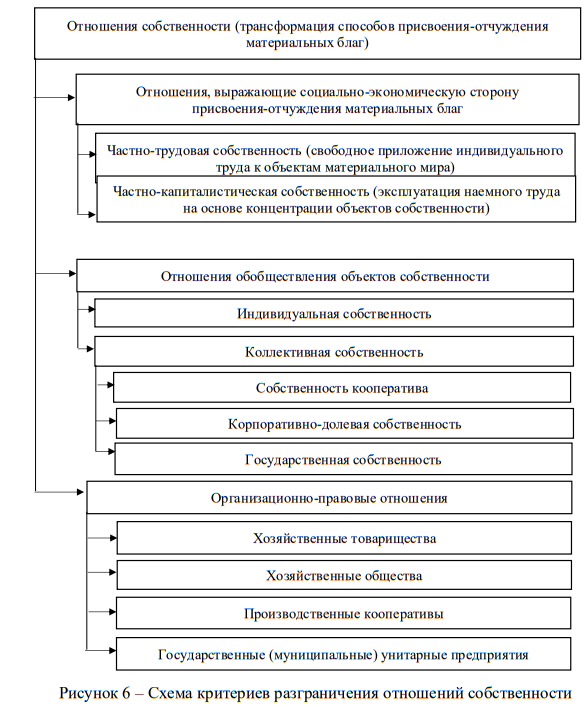

Развитие отношений собственности выражает характер и степень преобразования способов присвоения и отчуждения материальных благ. Разграничительная основа этих преобразований выражается посредством критериев присвоения, иллюстрирующих их социально-экономическое содержание, обобществленный характер этих отношений и способы их организационно-правового закрепления [11].

Рассматривая социально-экономическое содержание объектов собственности, следует отметить последовательную трансформацию способов присвоения конечных благ (рабовладельческая, феодальная, крестьянская, государственная, церковная, частная).

В связи с тем, что экономическая свобода и степень наиболее полного удовлетворения экономических интересов лежат в сфере частной формы собственности на средства производства, данная форма получила наибольшее распространение в условиях рыночного хозяйства. По социально-экономическому содержанию частная форма собственности распадается на частно-трудовую и частно-капиталистическую.

Частно-трудовая собственность неразрывно связана с отношениями в рамках простого товарного производства, при котором свободное приложение труда является условием присвоения благ на принципе эквивалентного товарного обмена. Основной формой частно-трудовой собственности на средства производства в современных условиях является малое предпринимательство и семейный (индивидуальный) бизнес, который по марксистской терминологии именовался «мелкой буржуазией». Свободное приложение своего труда на рынке, зависящее от таланта, личных способностей и трудолюбия работника, опосредует принцип справедливости и социальной дифференциации по труду и уровню доходов [10].

Частно-капиталистическая собственность основана на эксплуатации наемного труда собственником капитала, рассматривая его как часть вновь создаваемой стоимости, равной необходимому продукту.

Именно при такой форме собственности на средства производства происходит процесс развития общественных производительных сил под эгидой монопольного изъятия прибавочной стоимости, формирующей предпосылки для последующей эксплуатации наемных работников.

По критерию обобществления частная форма собственности выступает как индивидуальная, принадлежащая одному лицу, и как коллективная (обобществленная), которая может быть кооперативной, корпоративной, государственной и межгосударственной.

На рисунке 6 представлена схема основных критериев разграничения отношений собственности в рамках общественно-исторического развития форм присвоения-отчуждения материальных благ.

По критерию организационно-правовых форм частная собственность реализуется в рамках хозяйственных товариществ, хозяйственных обществ, производственных кооперативов и государственных (муниципальных) унитарных предприятий.

Имеющие общие черты в способах приложения труда к условиям материального производства частно-капиталистическая и частно-трудовая формы собственности отождествляются в товарном типе построения хозяйственной системы. При этом первая форма исключает трудовую эквивалентность и трансформирует отношения присвоения в отчужденную собственность (прибыль, прибавочную стоимость) держателя капитала. Частно-трудовая форма выявляет первопричину в приложении собственного труда к материальному производству как необходимое условие возникновения прав собственника. Укрупнение объектов собственности, возможность дистанцироваться от конкретного труда являются теми отправными точками, при которых возможны процессы трансформации из частно-трудовой в частно-капиталистическую форму.

Следует отметить, что в исторической ретроспективе эволюционное содержание отношений собственности заключается в преобразовании способов производства и обобществлении производства и потребления, что в условиях капиталистических производственных отношений порождает неэквивалентный обмен. Многообразие способов сочетания форм собственности на средства производства требует выработки и совершенствования механизмов взаимодействия крупных собственников по поводу реализации их хозяйственных интересов, а также возможности раскрытия всего производственного потенциала, возникающего за счет совмещения факторов производства, в интересах общества.

Кроме того, следует провести определенные различия между государственной и общественной собственностью, которые заключаются в характеристиках присвоения объектов собственности. Государственная собственность является закономерным и планомерным результатом при обобществлении частной собственности и сохраняет в себе элементы частного присвоения, в отличие от общественной собственности. В качестве примера можно привести социалистический способ производства, при котором общенародный принцип производительного использования средств производства подразумевал дифференциацию товарного распределения на основе измерения количества и качества отчужденного труда.

В связи с этим общественная собственность появляется там, где нет отчуждения труда при формировании отношений присвоения (земля, воздух, вода) или происходит приращение богатства за счет освоенных научными достижениями природных процессов, научных открытий, которые используются будущими поколения для роста своего материального и духовного благосостояния.

Типы и формы собственности

Истории известны два типа собственности: частная и общественная. Тип собственности определяется способом производства средств существования.

1. Частная собственность предполагает утверждение частного производства, т. е. когда отдельная семья, индивид, коллектив людей способны обеспечить свое существование обособленно, независимо от общины или от иного типа сообщества, следовательно, частная собственность – это отношения присвоения, при которых экономическое лицо обособленно и независимо от других осуществляет функции владения, распоряжения, пользования. Частная собственность персонифицирована, каждый ее субъект конкретен, следовательно, конкретна и ответственность. Частный собственник ищет, изобретает, покупает, финансирует научные исследования, развивает производительные силы и общество в целом. В этом глубокое, прогрессивное значение частной собственности.

Сама частная собственность может принимать различные формы. Форма собственности – это критерий, определяющий принадлежность разнообразных объектов собственности субъекту единой природы в определенных исторических условиях.

В соответствии с формой присвоения различают следующие формы частной собственности:

Качественно иной по сравнению с частной собственностью является общественная собственность, она предполагает совместное владение, распоряжение и исключает индивидуальное.

Ее можно представить в двух основных видах:

Реально же в хозяйственной практике общественная собственность выступает в формах:

Частная собственность может принять следующие формы:

Общественная собственность может принять следующие формы:

Процесс обобществления отношений присвоения материальных благ играет определяющую роль, опосредуя пределы полномочий государства и систему его участия в управлении объектами общенародной собственности.

В связи с этим государство как делегируемый обществом институт осуществляет в интересах общества смену форм владения объектами государственной собственности для получения наибольшей эффективности от ее производительного использования (национализация, приватизация, государственно-частное партнерство).

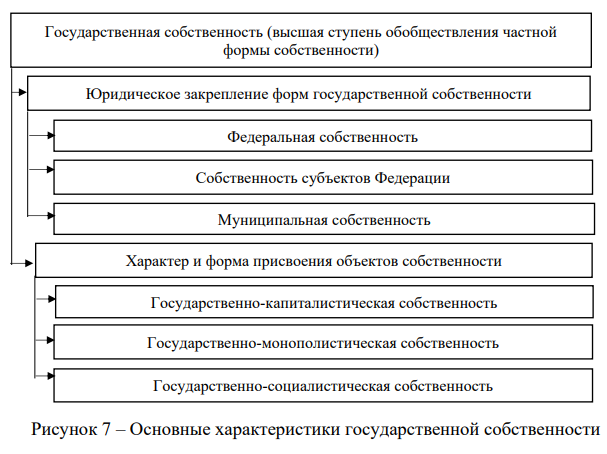

На рисунке 7 представлены основные характеристики государственной собственности.

Следует отметить, что основной формой экономической реализации интересов собственника при рассмотрении государственной собственности является государственное предпринимательство. Создание государственных (муниципальных) унитарных предприятий и государственных корпораций есть форма общественного признания экономической целесообразности обобществления объектов частной собственности на средства производства.

При этом важно учитывать социальную направленность и степень зависимости от организации функционирования хозяйственных систем.

Отметим, что ядром эволюционных изменений во всех типах собственности является личный коммерческий интерес (благо собственника), от степени его доступности зависит экономическая свобода производителя и системы в целом. Повсеместное огосударствление объектов частной собственности на средства производства ведет к утрате деловой активности и росту бюрократизации в национальной экономике, а также сопровождается плановым директивным (назначаемым) типом производственных отношений. Происходит процесс подмены предпринимательской инициативы плановой директивой производства. Тем самым утрачивается производственная и коммерческая самостоятельность индивидуального предпринимателя, теряется стимул для повышения эффективности процесса на основе производительного освоения достижений научно-технического прогресса (НТП) и совершенствования организационных форм внутрихозяйственных и межхозяйственных отношений.

В качестве примера подобного рода бюрократизации экономической системы, вызванной чрезмерными процессами огосударствления объектов частной собственности на средства производства, можно привести экономику СССР в середине 1980-х гг. Остро встал вопрос о необходимости проведения либеральных реформ, направленных на разгосударствление экономики и преобразование организационно-правовых отношений собственности. Процесс предполагал делегирование значительной части хозяйственных полномочий собственников трудовым коллективам на основе аренды и коммерческой самостоятельности, а также использование принципов индикативного планирования для создания индивидуальной хозяйственной заинтересованности. Однако чрезмерное влияние идеологии на проводимые хозяйственные преобразования не позволили процессу развиваться планомерно и поступательно, а привели к хаотичным процессам массовой приватизации, что оказало разрушительное влияние на экономику стран бывшего СССР и России, в частности.

Таким образом, построение любой экономической системы должно быть основано на сохранении базисной основы отношений собственности на средства производства, а именно личном коммерческом интересе и возможности его реализации наиболее эффективным способом с применением всех достижений современной цивилизации.

Приватизация и национализация

Опыт развития мировой экономики подтверждает наличие объективных факторов, способствующих трансформации и модификации отношений и форм собственности, реструктуризации экономики, движению в сторону как национализации, так и приватизации.

Спиралеобразное развитие и регулирование макроэкономики от приватизации к национализации и вновь к приватизации вызвано не случайным стечением обстоятельств, не политическими амбициями взявших власть партий, а объективной цикличностью мирового экономического роста. Процессы национализации и приватизации (разгосударствления) образуют диалектическое единство в экономике.

Асимметричность противоречивого взаимодействия национализации и приватизации смещается на определенных этапах исторического развития то в одну, то в другую стороны, чередуя этапы усиления позиций государства в экономике с периодами роста влияния частнохозяйственных форм общественного воспроизводства.

Государственное вмешательство в экономику осуществляется в различных формах. Установление полного контроля над экономикой со стороны государства происходит в результате национализации различных объектов частной собственности.

Национализация – это переход частных предприятий и отраслей экономики (промышленности, транспорта, связи, банков, земли) в собственность государства.

Процесс имеет различное социально-экономическое содержание в зависимости от того, кем, в интересах какого господствующего элитарного социального слоя и в какую историческую эпоху она проводится. С этих позиций различают:

1) капиталистическую национализацию. Она не уничтожает капиталистического характера производства. В развитых буржуазных странах национализация проводится главным образом в отраслях, требующих больших капитальных вложений, что оказывается посильным, как правило, только для государства (военная и топливноэнергетическая промышленность, транспорт, связь и другие отрасли инфраструктуры). Капиталистическое государство, как правило, выплачивает владельцам национализированных предприятий значительные компенсации. Буржуазное государство прибегает к национализации в периоды крайнего обострения противоречий в экономике: во время войн, послевоенных трудностей, глубоких кризисов;

2) социалистическую национализацию. Она ликвидирует частную собственность на средства производства, уничтожает предпринимателей и бизнесменов, создает социалистический уклад в экономике. Такая национализация может осуществляться различными путями: через безвозмездную экспроприацию, путем полного или частичного выкупа, а также путем обобществления мелкой частной собственности в процессе кооперирования. В России в 1917–1918 гг. государство без всякого выкупа национализировало крупную промышленность, транспорт, внешнюю торговлю, частные банки, ликвидировало частную собственность на землю. В результате частная собственность на средства производства переходит в общественную.

Возникают новые производственные отношения между людьми, меняется цель производства, средства производства перестают быть капиталом и превращаются в источник общественного благосостояния, стихийность общественного производства уступает место его планомерной организации;

3) национализацию в развивающихся странах. Здесь она, как правило, направлена против иностранного капитала. В результате в развивающихся странах создается государственный сектор, который представляет основу становления и развития национальной экономики. Этот вид национализации, получивший развитие в процессе распада колониальной системы, имеет прогрессивное значение, так как ослабляет зависимость национальной экономики развивающихся стран от развитых капиталистических стран. Как правило, национализация в развивающихся странах осуществляется с выплатой полной или частичной компенсации за переходящие в собственность государства объекты. В результате государственный сектор развивающихся стран превращается в устойчивый источник накоплений для развития национальной экономики.

Формирование рыночной экономики в России выдвинуло в качестве важнейшего условия необходимость приватизации объектов государственной собственности. Государство в начале 90-х гг. XX в. владело примерно 90 % основных средств. При сохранении монопольного собственника – государства нельзя сформировать полноценные рыночные отношения. Необходима приватизация государственной собственности.

Приватизация (от лат. privatus – частный) – это передача государственной или муниципальной собственности (земельных участков, промышленных предприятий, банков, средств транспорта и связи, зданий, акций, культурных ценностей) за плату или безвозмездно в частную собственность и создание, таким образом, индивидуальной или коллективной частной собственности.

Этот процесс представляет объективную закономерность экономического транзита, поскольку частная собственность является экономической основой рыночных отношений, формирования эффективного механизма хозяйствования. Процессы приватизации видоизменяют не только отношения производства, но и отношения распределения, обмена и потребления, т. е. всех фаз движения продукта.

Целью приватизации является укрепление частнокапиталистической формы хозяйствования.

Целевыми функциями приватизации являются:

1. Экономическая. Приватизация способствует повышению эффективности функционирования экономики. В результате создания рыночной конкурентной среды происходит оздоровление (санация) национального хозяйства, его структура преобразуется в соответствии с потребностями, платежеспособным спросом, совокупное предложение в большей мере реагирует на изменения совокупного спроса.

2. Социальная. В ходе приватизации изменяется структура собственников в результате образования сообщества частных владельцев. Происходит формирование «среднего класса», обеспечивающего устойчивость социально-экономического развития.

3. Мотивационная. Приватизация порождает новые экономические интересы, мотивы и стимулы хозяйственной деятельности предпринимателей и наемных работников. Возникают условия для появления эффективных собственников – активных и ответственных за итоги деятельности фирм владельцев, для более производительного труда наемных работников, повышения их ответственности за конечные результаты работы предприятия.

4. Фискальная. Приватизация позволяет увеличить в случае продажи активов государственных предприятий доходы федерального и местных бюджетов, использовать их для осуществления структурных преобразований, инвестиционных проектов, развития социальной сферы, поддержки малоимущих слоев населения, решения других общегосударственных задач.

В процессе приватизации используются разнообразные формы и способы ее осуществления.

По характеру передачи государственной собственности в частную различают две формы приватизации:

С точки зрения размеров объектов приватизации следует различать:

Приватизация может осуществляться следующими способами:

1) через аренду государственного имущества на длительный срок частными лицами или коллективами. В этом случае приватизация носит скрытый характер, поскольку в течение срока аренды формальным собственником остается государство;

2) как частичная приватизация собственности. Так приватизация развертывается, когда продается, например, лишь определенная доля акций государственной компании;

3) как денационализация собственности. Процесс представляет собой передачу в частную собственность государственной собственности, возникшей в результате национализации и конфискации имущества компаний, скупки государством акций и других ценных бумаг, а также строительства предприятий за счет государства. Проводится путем продажи государственного имущества по сниженным ценам. Иногда проводится частичная денационализация путем продажи акций работникам государственных предприятий;

4) как реприватизация собственности. Это возврат в частную собственность (частичную или полную) государственной собственности, возникшей в результате осуществленной ранее скупки предприятий, земельных участков, банков, акций у частных собственников. В отличие от денационализации, реприватизация, как правило, не сопровождается специальными государственными актами;

5) как продажа или передача на время за соответствующую плату государственных прав частным лицам или компаниям. Так, в России отдавалось на откуп почти до конца XIX в. государственное право торговли водкой. В Китае до середины XIX в. государственная монополия на внешнюю торговлю была передана гильдии кантонских купцов. В ряде стран Западной Европы частные компании получали государственные монополии на торговлю табаком, солью, игральными картами.

Вопросы для самоконтроля