Что такое необъективная информация примеры

Новое в блогах

КАКИМ СПОСОБОМ ИНФОРМАЦИЯ СУЩЕСТВУЕТ?

Можно было бы и не размышлять о способе существования информации, если бы она не влияла на мышление и поведение человека, на судьбы людей и на ход истории.

В настоящее время нет единого мнения о том, что такое информация.

Информация бывает двуликой: ОБЪЕКТИВНОЙ и НЕОБЪЕКТИВНОЙ

Л учше один раз увидеть, чем сто раз услышать разъяснения философа: чем отличается ОБЪЕКТИВНАЯ информация от НЕОБЪЕКТИВНОЙ и, что у них общего.

У нас есть возможность с помощью технических средств увидеть своими глазами как выглядят эти два столь разных вида информации. В качестве наглядного материала используем реальное событие.

11 сентября 2001 года весь мир содрогнулся от чудовищного преступления: два рейсовых пассажирских самолёта, захваченные террористами, торпедировали небоскрёбы Всемирного торгового центра, расположенные в южной части Манхеттена, в Нью-Йорке. Хронику тех событий мы часто видим на экранах своих телевизоров. Вот как предстаёт пред нами правда жизни на экране.

Иногда, эти же документальные видеокадры нам демонстрируют в режиме обратного воспроизведения.

Мы собственными глазами созерцали на экране телевизора одно и то же событие в двух разных способах существования информации, ОБЪЕКТИВНОЙ и НЕОБЪЕКТИВНОЙ. В первом случае мы наблюли физические явления, которые не противоречат законам природы. То, что мы видели во втором случае законами природы объяснить невозможно, а потому такое явление народ называет ЧУДОМ. Самовозрождение разрушенных зданий, оживление мёртвых, течение времени вспять происходит, но. не в материальном мире, а в мире информационном.

С помощью технических средств мы смогли увидеть превращение ПРАВДЫ в НЕПРАВДУ. Что общего у этих двух видов информации? И та, и другая сотканы из одних и тех же видеокадров.

Если рассматривать каждый снимок видеорепортажа отдельно от остальных, то мы обнаружим беспристрастное, точное отражение бытия. Если не в снимках, то где нам следует искать причину превращения ОБЪЕКТИВНОЙ информации в НЕОБЪЕКТИВНУЮ?

Чудеса в мире информации начинаются, когда мы начинаем увязывать снимки друг с другом.

Про кручивая эти же самые видеокадры в режиме обратного воспроизведения мы превращаем ОБЪЕКТИВНУЮ информации в НЕОБЪЕКТИВНУЮ

Всё, что имеет причинно-следственную связь является информацией.

Что же связывает ПРИЧИНУ и СЛЕДСТВИЕ?

В законах, по которым живёт природа, уже прописано, что ПРИЧИНА, а что СЛЕДСТВИЕ.

Объективную информацию создаёт сама матушка-природа.

А необъективную кто?

Человек может проделывать с документальным фильмом (на котором запечатлена правда жизни) всевозможные манипуляции:

Все эти манипуляции сводятся к созданию ИСКУССТВЕННЫХ причинно-следственных связей.

Это в математике от перемены мест слагаемых сумма не меняется.

В мире информации п оменяв местами «причину» и «следствие» мы попадаем из реального мира в мир виртуальный.

Всё, что кинорежиссёр и его помощники проделывают с видеоматериалом в монтажной мастерской (используя всевозможные технические средства, в том числе ножницы и клей), мозг человека в состоянии совершать то же самое с объективной информацией, используя свои функциональные возможности.

Два творческих процесса (создание виртуального мира на экране и создание виртуального мира в нашей голове) протекают аналогичным образом с той лишь разницей, что функционирование нашего мозга скрыто от посторонних глаз, в то время как мы имеем возможность отслеживать все этапы создания кинофильма от написания его сценария и до выхода картины на экран.

Благодаря сходству этих двух процессов, у нас появляется возможность представить более наглядно: как наш мозг поглощает объективную информационную пищу, как переваривает её, как он от ложной информации избавляется и почему объективную информацию оставляет для практического использования.

Информацию о теракте 11 сентября 2001 года мы могли получить не из телевизионных новостей, а из уст очевидца этого события.

Как же удалось рассказчику «крутить кино» в нашей голове?

Со времени свершения теракта прошло много дней (месяцев или лет) и всё это время очевидец вынашивал в себе объективную информацию, которой он с нами поделился. Где и в каком виде эта информация хранилась в его голове?

Внешний мир, используя сенсорные органы человека (прежде всего глаза и уши), беспрепятственно проникает в правое полушарие мозга (ППМ), где самостоятельно творит своё чувственно-образное подобие.

РЕАЛЬНАЯ КАРТИНА ТЕРАКТА → (ОЩУЩЕНИЕ происходящего в ППМ → МТ → ЛПМ)→ СОЦИУМ

Стало быть, информацию о теракте человек получил из объективного источника и вынашивал в своём ППМ.

У очевидца события ППМ работает, как видеомагнитофон в режиме «запись».

Через какое-то время на человека нахлынули воспоминания о теракте.

У рассказчика ППМ «крутит кино», а его ЛПМ озвучивает чувственно-образные представления словами, которые долетают до наших ушей.

(ВОСПОМИНАНИЯ → АССОЦИАЦИИ → СЛОВА)→ СОЦИУМ.

У правого и левого полушарий коры головного мозга разные функциональные обязанности

Мозолистое тело мозга (МТ) обеспечивает ассоциативную связь ППМ с речевым левым полушарием мозга (ЛПМ).

Как рассказчику удаётся «крутить кино» в головах тех, кто его слушает?

Слова говорящего воспринимает наше ЛПМ, а ППМ откликается созданием чувственно-образных представлений

(ОБРАЗЫ ← АССОЦИАЦИИ ← СЛОВА)← РАССКАЗЧИК

В нашей голове возникают чувственно-образные представления теракта, как если бы мы сами были очевидцами этого страшного события.

Чувственные образы (одухотворённые файлы) могут появляться в нашем ППМ под воздействием двух причин.

Либо их создаёт внешний мир, либо эти же самые (не нами созданные) образы могут быть активизированы с помощью СЛОВ.

А если человек начнёт заниматься словоблудием, что будет?

Наше ППМ будет откликаться созданием чувственных образов реального мира, но в такой причинно-следственной связи, которой нет в природе.

Создавая нереальные представления об окружающем нас мире, мы используем образы реальных объектов хранящихся в нашем подсознании (в ППМ).

Наличие объективной информации в ППМ далеко не всегда осознаётся человеком. Практическое использование такой информации происходит самопроизвольно: в силу объективной необходимости и по запросу биологических потребностей организма.

Услышав слово «роза», в нашем ППМ возникает один чувственный образ цветка, а на слово «ромашка» наше подсознание откликнется другим одухотворённым файлом.

Но есть такие слова на которые наше ППМ может не отреагировать.

Зачем нам нужны слова?

На киноплёнке мы можем вычленить (вырезать) какой-то один снимок и рассматривать его в отрыве от остальных.

С помощью СЛОВ у нас есть такая же возможность: проникнуть в подсознание (в ППМ) и целенаправленно вычленить из бесконечной цепи чувственных образов какой-то единичный одухотворённый файл.

Слова мы используем и как «клей».

Логика (увязка) слов становится тем самым «клеем», с помощью которого мы способны создавать из отдельных чувственных ОБРАЗОВ (не нами созданных) виртуальный мир.

В сказке П.Ершова «Конёк-Горбунок» автор, используя слова словно «ножницы» и «клей», создаёт в нашем ППМ фантастические представления, которые матушка-природа не смогла бы создать в нашей голове.

«Вот въезжают на поляну

Прямо к морю-окияну;

Поперек его лежит

Чудо-юдо рыба-кит.

Все бока его изрыты,

Частоколы в ребра вбиты,

На хвосте сыр-бор шумит,

На спине село стоит;

Мужички на губе пашут,

Между глаз мальчишки пляшут,

А в дубраве, меж усов,

Ищут девушки грибов».

Увязывая слова друг с другом (по своему усмотрению) мы «склеиваем» ОБРАЗЫ, и тем самым создаём в своём воображении мир виртуальный.

Хорошо это, или плохо?

Без этой свободы СЛОВА человек был бы биороботом.

Владение словом позволяет гомо сапиенсу проявлять (реализовать) свои творческие способности, но.

В самом способе существования разумной жизни заложен гносеологический механизм препятствующий СВОБОДЕ СЛОВА (словоблудию) Этот механизм отторгает необъективную (ложную) информацию.

У человека появляется свобода выбора в виде искушения: какими представлениями ему руководствоваться в практических делах?

Виртуальный мир, нами же созданный, нередко оказывает на наше мышление и поведение и на судьбы человеческие более сильное влияние, чем мир реальный. Попытки людей руководствоваться в практических делах необъективной информацией (иллюзиями здравомыслия) становятся причиной многих общечеловеческих бед.

Отпуская человека на творческий промысел, наш создатель ставит перед нами одно условие: наши творческие фантазии должны как можно быстрее завершаться ТОЖДЕСТВОМ.

МИР РЕАЛЬНЫЙ (нами ощущаемый) = МИР ВИРТУАЛЬНЫЙ (нами воображаемый)

Время отпущенное нам для достижения ТОЖДЕСТВА ограничено.

Чтобы наш внутренний мир был в гармонии с внешним миром, каждый смертный должен выполнять требование основного гносеологического закона, именуемого «ТОЖДЕСТВОМ». Несоблюдение требований этого закона порождает экономические, политические, нравственные кризисы, а так же. социальные революции, локальные и мировые войны, а ещё.

Даёт о себе знать в виде террористических актов, коррупции, политического словоблудия.

Весь этот негатив свидетельствует: общественное сознание вошло в противоречие с гносеологическими законами вызревания разумной жизни в чреве Вселенной, а потому люди утрачивают право на благополучную жизнь до тех пор, пока не выбросят из своей головы ложные мысли.(идеи).

Объективность и субъективность: в чем разница простыми словами

«Ты не можешь быть объективным в этой ситуации», «Научись объективно оценивать свои возможности», «Это мое субъективное мнение» – знакомые выражения, правда? Мы употребляем их чуть ли не каждый день, но не все люди до конца понимают смысл ключевых понятий. Да что уж тут скрывать, психологи, философы тоже до сих пор ведут споры о том, какая между ними разница, можно ли быть абсолютно объективным. Давайте разберемся во всем этом раз и навсегда. Узнаем, что такое объективность и субъективность, что такое объективное мнение, как быть объективным.

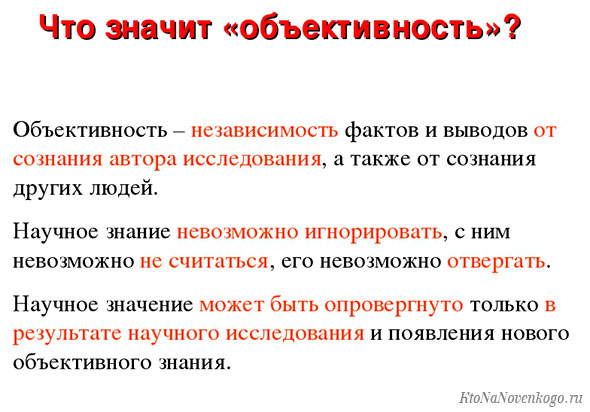

Что такое объективность

Что значит слово «объективность»? Образовано от латинского objectum, что означает «предмет». Объективность – это способность воспринимать, анализировать события безоценочно, беспристрастно, без каких либо интерпретаций. Что значит «объективное мнение»? Это значит, непредвзятое, беспристрастное, безоценочное мнение.

Объективность – это свойство предмета (факт), оно не зависит от желаний, чувств, эмоций людей. Например, все законы природы, психики, наук относятся к объективности. Они работают вне зависимости от эмоций, опыта, убеждений, желаний человека. Они существуют и они такие, какие есть.

Что значит объективность

Рассмотрим определение понятия в разных словарях.

Объективность – что это в психологических энциклопедиях:

Объективность в философии это:

Часто можно услышать такие словосочетания как «объективное отношение», «объективное решение». Что это значит? Объективное отношение – это непредвзятое отношение. То же, что объективный взгляд. Например, все судьи, вынося приговор, сохраняют непредвзятое отношение. Объективное решение – это вывод о необходимых действиях, принятый на основе анализа информации из разных источников, фактов, явлений, свойств действительности. В нашем примере это сам приговор.

Объективность: синонимы

Согласно всем рассмотренным определениям объективности, можно назвать следующие синонимы (по частоте использования, от самого популярного к менее популярным синонимам):

Раньше объективность рассматривали в негативном ключе и использовали такие синонимы как нелицеприятие, нелицеприятность.

Что такое субъективность

Она запрещает врачам лечить своих родственников, а психологам принимать своих знакомых. Она мешает нам трезво мыслить в стрессовой ситуации. Она – это субъективность. Означает предвзятое, эмоциональное, оценочное отношение к чему-либо. Человек реагирует не на факты, а на свои эмоции, трактовку фактов и событий через свою систему ценностей, убеждений, суждений. Теперь понятно, причем тут запреты на лечение своих родственников, друзей: слишком высокий риск допустить ошибку. Боимся обидеть, навредить, потерять. Волнуемся, переживаем, из-за этого в итоге ошибаемся.

Что такое объективное и субъективное мнение

Объективность и субъективность – это свойства, позволяющие воспринимать реальность беспристрастно или эмоционально (соответственно). Разберем подробнее, что значит объективное и субъективное мнение.

Очень часто, говоря «это мое субъективное мнение», мы подразумеваем «это мое личное мнение». На самом деле это не совсем так. Объективное мнение тоже может быть личным, каждое мнение человека личное.

Чем же отличается объективность от субъективности? Отличие в том, что объективное суждение не окрашено чувствами, эмоциями. Так что, это скорее то, что мы обычно называем «по факту» или «факт есть факт». А вот субъективное мнение – это оценочные суждения, наше отношение, наше чувственное восприятие. Отношение к ситуации с нашей «колокольни», исходя из тех знаний, опыта, что мы имеем.

Противоречие объективного и субъективного

Итак, мы выяснили, что у каждого человека свое, субъективное мнение. Очень часто субъективные мнения разных людей противоречат друг другу. Это приводит к конфликтам, полемике, дискуссиям. Но в тоже время противоречие мнений помогает развиваться каждому из людей, всему обществу, науке.

«Он сделал это специально, чтобы обидеть меня», – кричит один человек. «Нет, он просто пошутил», – говорит другой человек. Оба по-своему правы, но в чем истина? Истина в том, что один человек в присутствии тучного человека рассказал анекдот про толстых людей. Зачем оно это сделал: пошутил или хотел обидеть? Известно только ему. Однако и его мнение является субъективным. Объективен факт: он сказал то-то и то-то, там-то и там-то, в присутствии тех-то и тех-то.

Единство объективного и субъективного

Объективность и субъективность неразрывны так же, как неразрывны объект и субъект. Последние существуют только рядом друг с другом. Так и вокруг какого-то явления всегда возникает множество различных мнений.

Единство субъективного и объективного лучше всего заметно в объективности информации. Это истинность, правдивость каких-либо данных. Однако объективной информация становится в результате сочетания множества субъективных мнений.

Объективность суждений формируется под влиянием следующих источников:

Психологи выявили интересную закономерность: чем больше людей поддерживает какое-либо мнение, тем выше вероятность, что и другие люди начнут воспринимать его как истинное. Поэтому можно утверждать, что любое объективное мнение в той или иной степени является навязанным общественным мнением.

Таким образом, объективность и субъективность – это две противоположные формы восприятия мира. Субъективность – личное мнение. Объективность – выводы на основе анализа нескольких мнений, источников информации, фактов.

Объективность в философии

В философии под объективностью понимают совокупность множества субъективных мнений относительно чего-либо. Однако собрать все варианты невозможно, и уж тем более нельзя избежать противоречий. Абсолютная истина (объективность истины) – это максимальное понимание происходящего. Но, как отмечают философы, достичь абсолютной истины нельзя. На каждое объективное мнение всегда можно найти несколько столь же объективных возражений.

Сократов метод

Проблемой поиска истины занимались многие философы, но особый вклад внес Сократ. По его мнению, у каждого человека может быть своя правда, свое представление о чем-то, но истина всегда одна. И складывается она из нескольких субъективных отношений. То есть абсолютная истина, по Сократу, всегда находится где-то посередине между двумя противоположными точками зрения (между двумя относительными истинами).

Философ даже разработал свой метод для поиска истины. Его используют и сейчас для решения споров, дилемм, сложных задач. Слышали выражение «В споре рождается истина»? Как раз от Сократа оно и пошло. Он втягивал других людей в диалог, оспаривал их мнения, постоянно выдвигал новые предположения и факты, в итоге приходил к истине.

Метод Сократа – это метод беседы или диалога. Сам философ начинал их с небезызвестной фразы «Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого». При помощи фактов и легкой иронии Сократ оспаривал мнения оппонента до тех пор, пока второй участник не произнесет фразу «Ты совершенно прав, Сократ».

Объективность добра в этических представлениях Платона

Платон уделял особое внимание проблеме добра и зла (труды «Федон» и «Государство»). В своих трудах он определил, что такое объективное добро. И это совершенное общество.

Рассмотрим кратко теорию Платона. Она выделял три типа добродетели, три типа души человека:

Платон отмечал, что изолированный тип души не встречается. В каждом человеке живут все три типа, но какой-то один из них преобладает.

В то же время Платон выделял три сословия (от высшего к низшему): правители, воины и работяги. Характеристики те же (соответственно типам души от 1 к 3).

Цель государства и любого общества – достижение истины, справедливости, объективности. Это и есть добро. Добродетели (условия), которые помогают в этом:

Таким образом, если говорить коротко и просто, современным языком, то по Платону добро – это равноправие, профилактика коррупции, чувство меры у всех и во всем, строгое распределение ролей в обществе. Философы, психологи, социологи отмечают, что философские идеи Платона об идеальном государстве, объективном добре нельзя воплотить в жизнь.

Как стать объективным

Может ли объективность быть абсолютной? Нет, каждый человек в трезвом уме, ясном сознании и вменяемом состоянии не может быть совершенно объективным. Если мы находимся в сознании, то анализ любого события тесно связан с личным отношением.

Можно ли быть совершенно объективным

Наше мировоззрение, система ценностей, убеждения не могут пропустить что-то в первичном (истинном) виде. Отсюда и пошло выражение «Истина субъективна». Однако мы можем максимально развить способность непредвзято оценивать действительность. Именно это помогает психологам, медикам, учителям, судьям выполнять свою работу. Под объективностью обычно понимают способность человека отстраниться от ситуации, посмотреть на нее со стороны, с точки зрения наблюдателя.

Получая информацию, мы невольно вычленяем из нее то, что интересно нам в рамках личных убеждений, установок. Как же быть объективным? Обращать внимание на факты, цифры, даты, первоисточники и т.д. Например, кто-то говорит: «Он ехал с большой скоростью». Это субъективное мнение. Другой человек относительно той же ситуации говорит: «Он ехал 90 км/ч». Это объективное мнение. Для кого-то такая скорость быстрая, для кого-то медленная, а для кого-то нормальная. Но по факту это просто 90 км/час. Любое событие и любой факт нейтрален до тех пор, пока мы не пропустим его через свою систему ценностей.

Как быть объективным

Таким образом, чтобы быть объективным, нужно:

Это универсальный план для любой ситуации, в которой нужно быть объективным.

Достоверная, но необъективная информация. Приведите примеры. Информатика, 10 класс.

сколько человек из деревень видели леших или русалок! А их нет.

«когда собаке нечего делать, она себе яйца лижет».

Красные крокозяблики умнее зеленых чебураторов.

Если красные крокозяблики действительно умнее, то информация достоверна, но необъективна. Объективной она будет в случае наличия в наборе высказываний утверждения «Красные крокозяблики НЕ умнее зеленых чебураторов».

Информация достоверна, если она отражает истинное положение дел. Недостоверная информация может привести к неправильному пониманию или принятию неправильных решений.

ПРИМЕРЫ:

1) Пропущено занятие, подруга говорит, что ничего не задано.

2) Скачали информацию в Интернете

Актуальность (своевременность) – важность, необходимость для данного времени. Актуальную информацию важно иметь при работе в изменившихся условиях.

ПРИМЕРЫ:

1) Предупреждение накануне о контрольной работе

2) Прогноз погоды на завтра актуальнее прогноза на вчера

Понятность. Если ценная и актуальная информация выражена непонятными словами, она может стать бесполезной. Информация становится понятной, если она выражена языком, на котором говорят те, кому предназначена эта информация.

ПРИМЕРЫ:

1) Дошкольник спрашивает у старшеклассника: «Как светит лампочка?». В ответ слышит: «Существует две теории света – волновая и корпускулярная. Согласно первой …».

2) Объяснять материал на китайском языке.

Объективность и субъективность: суть понятий

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. На протяжении жизни каждый из нас то и дело сталкивается с необходимостью сделать выбор или вывести заключение по какому-либо вопросу.

И здесь главное – беспристрастность и непредвзятость, поскольку только такой подход позволяет заметить неявные плюсы, учесть недостатки и, отталкиваясь от этого, прийти к выигрышному решению.

Но что такое объективность, возможна ли она вообще в современном обществе? Проблема в том, что само это понятие никак нельзя назвать очевидным – оно практически лишено и отчетливости, и ясности (в философском смысле, по Декарту).

Однако если отбросить всю «многоликость» определения, на которой концентрируется вездесущая философия, мы вполне можем разобраться со значением этого термина, ограничившись его общеупотребительным смыслом.

Объективность – это…

Это прежде всего познание независимой реальности.

Но для начала мы просто обратимся к существующим словарям и убедимся, что понятие объективности отсылает нас к латинскому прилагательному objectivus:

При этом характеристики этой вещи будут оставаться прежними, пока не изменится та материальная действительность, в которой существует такой объект. Иными словами: обычный камень будет лежать на дороге – нагреваться под солнцем, намокать во время дождя или летать, если прохожий пнет, – и останется камнем.

Однако суть объективности становится чуть более очевидной на фоне контраста с субъектами – носителями сознания и/или деятельной воли. Каждый такой субъект активно взаимодействует с миром, наблюдает за естественными процессами, пытается воспроизвести их, адаптирует под личные нужды.

То есть, субъект – словно птица, что будет сидеть на ветке, а потом резко сорвется в полет по только ей известной причине. Но в некоторых ситуациях даже птицы лишаются этого свойства – субъектности – если их исследуют орнитологи, наблюдая за поведением пернатых в дикой среде.

Опираясь на эти особенности, можно сделать достаточно определенное умозаключение:

Несмотря на то, что грань между субъектом и объектом довольно тонкая, разница между объективным и субъективным прослеживается уже гораздо четче.

Наука и жизнь: принцип объективности

Впрочем, все различия между объективностью и субъективностью можно свести к наличию/отсутствию единственного свойства – способности делать независимый анализ и, как следствие, давать непредвзятую оценку (без отсылки к собственным знаниям и без учета собственного опыта, вкуса, представлений и т.д.).

А сейчас давайте попробуем подняться с актуального для нас бытового уровня до высоких стандартов научной интерпретации принципа объективности:

Нет смысла считать, сколько раз мы упомянули здесь слово «научный» – это действительно господствующий принцип в любой науке. А что мы видим в обычной жизни? Есть ли вообще объективность в нынешних реалиях?

Сегодня почти все, начиная с публичных людей и заканчивая простыми обывателями, обожают делиться впечатлениями. А в условиях миллениума это явление переросло в огромное инфополе, цветущее буйным цветом на всех виртуальных пространствах. И зачастую бывает практически невозможно вычленить из потока субъективных оценок более-менее корректную информацию.

Вспомните хотя бы пресловутых старушек на лавочках возле подъезда – как категорично и безапелляционно они навешивают ярлыки на проходящих мимо представителей молодого поколения! А с бесконтрольностью интернета масштабы подобного «клеймения» растут быстрее грибов после дождя.

Одним из наиболее показательных примеров предвзятости (необъективности) можно смело назвать журналистику, где единственным объективным форматом подачи новостей остались прогнозы погоды, да и те постоянно «фальшивят».

Это естественно, когда почти каждый человек, ставший очевидцем каких-то событий, пытается добавить в рассказ свои личные впечатления. И одного такого суждения бывает достаточно, чтобы другие приняли ту или иную сторону.

Понятно, что правила журналистики требуют озвучивания мнений всех участников происшествия, предоставляя возможность потребителю новостей сделать собственные выводы. Однако сегодня большинство СМИ грешат однобокой подачей, а чуть ли не каждый так называемый «независимый блогер» периодически «подрихтовывает» факты, чтобы угодить своей аудитории.

И вот всплывает главный вопрос тысячелетия: а как же объективность истины? Ведь это ее, истину, принято считать высшим эталоном, способствующим нравственному подъему общества.

И именно она, истина, – ценнейшее достижение человечества, венец искусства и конечная цель науки. Выходит, истину каждый видит по-своему, и в зависимости от момента…

«Многоликость» объективности

На повседневном уровне чаще всего под объективностью подразумевают некую отстраненность, умение отрешиться от желаний и дать беспристрастную оценку той или иной ситуации (такой себе дзен-буддизм).

«Беспристрастную» – значит, при этом не должны учитываться такие факторы, как:

Наглядным примером «жизненного объективизма» может послужить профессионализм – когда специалист выполняет работу, невзирая на личные проблемы.

Умение быть объективным – самая большая ценность для любого социума, а не только для научного сообщества. Амбиции нередко мешают заметить собственные ошибки или признать чужие достижения, хотя подобные качества весьма полезны в поисках истины.

С другой стороны, абсолютная объективность недостижима в рамках разумной деятельности. Даже если дело не нравится человеку, он подсознательно вкладывает душу и опирается на полученный ранее опыт. Из-за этого особую важность обретает взгляд со стороны, подмечающий недочеты.

Отдельно стоит искусство, которое по сути всегда субъективно. Уже давно замечено: красота кроется в глазах смотрящего, – отношение к музыке, к картине или к окружающим зависит от бэкграунда конкретного индивида.

Но этот фактор ничуть не мешает вводить определенные критерии, универсальные для схожих случаев. Например, оценить работу за счет:

К примеру, две песни могут быть в равной степени бездарными, но если одну из них исполняет востребованный артист, шансы заработать уже гораздо выше. При этом человек объективный отдает себе отчет в качестве произведения/исполнения и одновременно видит возможности, ради которых игнорирует личные пристрастия.

И пара простых истин в заключение

Применим объективный подход ко всему вышесказанному.

Достичь идеала невозможно, как и очистить разум от эмоций. Именно поэтому человек должен учиться контролировать чувства, чтобы при принятии сложных решений руководствоваться умом, а не сердцем.

Да, такая объективность может вызвать трудности, но в итоге честность окупается: не нужно тратить лишних душевных и умственных сил на попытки разобраться в хитросплетениях лжи.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (5)

Сейчас, что касается СМИ, найти объективную информацию крайне сложно, журналисты в принципе любят передёргивать факты, а уж кричащие заголовки статей, которые далеки от сути написанного. В науке же всё строже, любой эксперимент должен быть построен так, чтобы его результат не зависел от убеждений самого экспериментатора.

Был такой случай, один учёный кормил лабораторных крыс ГМО, крысы заболевали онкологией, но дело в том, что учёный изначально взял таких крыс, склонных к раку, потому неважно чем он их кормил, они бы всё равно заболели. Этот учёный был противником ГМО и получил «правильный» для себя результат.

Да сейчас вообще объективное мнение встретить трудно. Ведь все это можно подать под таким соусом, что если не владеешь темой, то и не разберешься. У нас по ТВ как раз именно такие передачи, а когда начинаешь сам погружаться в тему, то оказывается, что никакой объективностью там и не пахнет.

Я бы сказал, что объективность — это мнение, которое не зависит от любых факторов, даже если вам они не нравятся.

Такое низкосортное пойло для лохов подсовывает на Запад через своих агентов лияния, но подается оно под нужным соусом (альтернативная информация — она же ведь всегда правдива, хоть и отдает бредом).

Как бы на данном этапе познаний нет проблем с определением объективное-субъективное.

А вот ДИАЛЕКТИКА этих понятий нуждается в обсуждении.

__ Я занимаюсь теорией создания Высших Роботов.

И роботу не так то просто объяснить и понятия и диалектику, важные для его работы.

«Достичь идеала невозможно, как и очистить разум от эмоций. Именно поэтому человек должен учиться контролировать чувства, чтобы при принятии сложных решений руководствоваться умом, а не сердцем»

Все что ФОРМАЛИЗОВАНО то абсолютно проверямо на объективность.

«руководствоваться умом, а не сердцем» это метафорически.

Так можно отбросить ИНТУИЦИЮ.

Что даже для Высших Роботов неприемлемо.

И так проблема не в «очищении» ( инквизиции) ума от субъективного.

Вместо того с чем ее стихийно оставляют : субъективного.

Интуиция работает с неполной информацией. Которая и преобладает в творчестве людей. Субъективное возникает как НЕОБХОДИМОСТЬ заполнения «отсебятиной от сердца» недостающей информации.