Что такое нейроглия ее функции

Что такое нейроглия ее функции

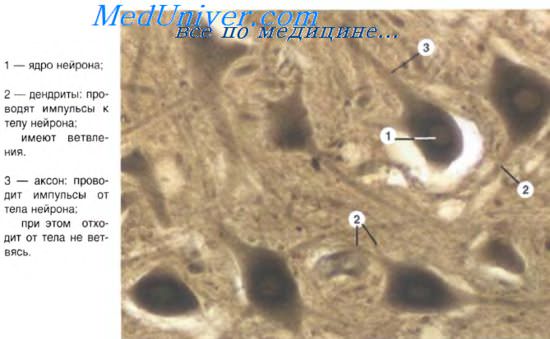

Секреторные нейроны. В некоторых ядрах переднего гипоталамуса головного мозга (например, в супраоптических и паравентрикулярных) имеются клеточные системы, состоящие из специализированных нейронов — крупных секреторных нейронов.

Последним присущи типичные для нейронов органеллы. Они подвергаются воздействию других нейронов через синаптические контакты. Однако их ответы наряду с деполяризацией мембран и освобождением нейромедиатора включают также выделение в кровь или тканевые жидкости пептидных нейрогормонов. По внешнему виду эти клетки сходны с мультиполярными нейронами.

Они имеют несколько коротких дендритов и один аксон. На дендритах и теле секреторных нейронов выявляются многочисленные синапсы — места переключения импульсов от нейронов, расположенных в ядерных центрах головного мозга. В цитоплазме и по ходу аксона секреторных нейронов определяются гранулы нейросекрета (например, окситоцин и вазопрессин). Гранулы нейросекрета выводятся в кровь или жидкость желудочков мозга. Секреторные нейроны гипоталамуса участвуют во взаимодействиях нервной и гуморальной систем регуляции.

Нейроглия. В процессе развития тканей нервной системы из материала нервной трубки, а также нервного гребня происходит развитие глиобластов. Результатом глиобластической дифференцировки является образование нейроглиальных клеточных дифферонов. Они выполняют опорную, разграничительную, трофическую, секреторную, защитную и другие функции. Нейроглия создает постоянную, стабильную внутреннюю среду для нервной ткани, обеспечивая тканевый гомеостаз и нормальное функционирование нервных клеток. По строению и локализации клеток различают эпендимную глию, астроцитную глию и олигодендроглию. Нередко эти разновидности глии объединяют обобщенным понятием «макроглия».

Эпендимная глия имеет эпителиоидное строение. Она выстилает центральный канал спинного мозга и мозговые желудочки. В качестве эпендимного эпителия эта разновидность нейроглии относится к нейроглиальному типу эпителиальных тканей. Выпячивания мягкой оболочки мозга в просвет его желудочков покрыты эпендимоцитами кубической формы. Они принимают участие в образовании спинномозговой жидкости. В стенке Ш-го желудочка мозга находятся специализированные клетки — танициты, обеспечивающие связь между содержимым желудочка и кровью за счет ультрафильтрации элементов спинномозговой жидкости.

Астроцитная глия является опорной структурой (каркасом) спинного и головного мозга. В астроцитной глии различают два вида клеток: протоплазматические и волокнистые астроциты. Первые из них располагаются преимущественно в сером веществе мозга. Они имеют короткие и толстые, часто распластанные отростки. Вторые — находятся в белом веществе мозга. Волокнистые астроциты имеют многочисленные отростки, содержащие аргирофильные фибриллы. За счет этих фибрилл формируются глиальные остов и разграничительные мембраны в нервной системе, пограничные мембраны вокруг кровеносных сосудов и так называемые «ножки» астроцитных отростков на кровеносных сосудах.

Олигодендроглия состоит из различно дифференцированных клеток — олигодендроцитов. Они плотно окружают тела нейронов и их отростки на всем протяжении до концевых разветвлений. Есть несколько видов олигодендроцитов. В органах центральной нервной системы олигодендроглия представлена мелкими отростчатыми клетками, называемыми глиоцитами. Вокруг тел чувствительных нейронов спинномозговых ганглиев находятся глиоциты ганглия (мантийные глиоциты).

Отростки нервных клеток сопровождают нейролеммоциты, или шванновские клетки. Источник их развития в периферических нервах, по данным некоторых авторов, эктомезенхима нервного гребня.

Функции олигодендроглиоцитов многообразны и чрезвычайно важны для нормальной деятельности нервных клеток. Они обеспечивают трофику нейронов. В единой метаболической системе «нейрон-глия» происходит взаимообмен некоторыми ферментами, белками и РНК. Олигодендроциты играют существенную роль в процессах возбуждения и торможения нейронов и проведения по их отросткам нервных импульсов.

Так, нейролеммоциты совместно с отростками нейронов образуют миелиновые и безмиелиновые нервные волокона периферической нервной системы, выполняя при этом роль изоляторов, препятствующих рассеиванию импульсов. Олигодендроциты принимают участие в регуляции водно-солевого баланса в нервной системе. Они могут набухать, перераспределять ионы и т. д. Специализированные глиоциты нервных окончаний участвуют в процессах рецепции, а также в передаче нервного импульса на рабочие структуры.

Помимо макроглии в нервной системе есть еще микроглия. Источником ее развития является мезенхима, а клетки микроглии представляют собой глиальные макрофаги и относятся к нейроглии лишь на основании гистотопографии. Клетки микроглии могут размножаться, проявлять фагоцитарную активность, синтезировать не свойственные организму антигены, что наблюдается при некоторых заболеваниях.

Нейронауки для всех. Глия

О «другой» составляющей головного мозга, не менее важной, чем нейроны, функции которой очень разнообразны — и которые мы только начинаем более-менее осознавать, рассказывает наш новый выпуск рубрики «Нейронауки для всех».

Обычно в рассказе о нервной системе принято говорить о нейронах. Всем хорошо известно, что в нашем мозге около 86 миллиардов нейронов. И как-то само собой подразумевается, что они и есть главные и чуть ли не единственные действующие лица в мозге. Однако еще в 1846 году великий физиолог Рудольф Вирхов писал:

«До сих пор, описывая нервную систему, я говорил только об истинно нейрональной ее части. Однако важно знать о той субстанции, которая находится между собственно нейрональными частями, соединяет их вместе и создает целостную форму… Это подтолкнуло меня к тому, чтобы дать ей название нейроглия. Опыты показывают, что эта ткань головного и спинного мозга является одним из наиболее частых мест посмертных изменений.

В нейроглии проходят сосуды, которые практически повсеместно отделены от нервной субстанции промежуточным слоем и не входят с ней в непосредственный контакт».

Так что еще 170 лет назад открыли «другой» мозг, другую его составляющую. Однако долгое время особого внимания глии не уделяли: считалось только, что она скрепляет, подобно клею, нейронную ткань (отсюда и название от древнегреческого γλία — клей). Тем не менее, уже Вирхов, как видите, заметил, что глия отделяет, например, кровеносные сосуды от нейронной ткани. Это позволило Камилло Гольджи заявить, что главная функция нейроглии (и единственная после придания формы) – это питание нейронов. Отчасти он был прав, но авторитетное мнение надолго застопорило дальнейшее понимание функции глиальных клеток. Тем более, как оказалось, глиальные клетки в головном мозге разные – и функции выполняют разные.

Лучи развития

Нужно сказать, что глия выполняет важнейшую функцию еще при развитии центральной системы. Когда наш мозг только появляется, в нём появляются клетки радиальной глии. И аналогия с радиальными ветками московского метро совершенно не случайна. Глиальные клетки радиальной глии имеют очень длинные отростки. С одной стороны радиальная глия присоединяется своей ножкой к поверхности желудочков головного мозга, а с другой стороны своих отростков формирует то, что называется glia limitans – пограничную глиальную мембрану, самый верхний слой нервной ткани, который лежит непосредственно под мягкой оболочкой головного мозга.

Верхний холмик четверохолмия в мозге куриного эмбриона окраска гематоксилин—эозин. В миграторной зоне (MZ) между генеративной зоной (GZ) и первой пластинкой нейронов (L1) видны волокна радиальной глии. Из статьи Caltharp et al., 2007.

Когда формируется мозг, возникающие из стволовых клеток нейроны мигрируют вдоль радиальной глии точно в то место, где им нужно быть. Когда мозг сформировался, глиальные клетки радиальной глии преобразуются. Однако в некоторых местах головного мозга – в мозжечке, в гипоталамусе и в сетчатке (да-да, сетчатка глаза – это тоже мозг!) они сохраняют свою радиальную морфологию. Потому в мозжечке есть Бергмановская глия, в сетчатке – Мюллерова, а в гипоталамусе – танициты. Прочая же радиальная глия или исчезает, или превращается в астроциты, о которых речь пойдет немного ниже.

Изоляция

Как мы уже говорили в главе про нейрогистологию, одна из функций глиальных клеток – это изоляция аксонов, длинных отростков нейронов. Такую изолирующую оболочку называют миелиновой и она ускоряет проведение нервного импульса. Если она нарушается, то возникают самые разные – и очень неприятные заболевания.

Демиелинизация клеток центральной нервной системы хорошо известная под названием рассеянный склероз, в случае разрушения миелина вокруг клеток периферических нервов начинаются синдром Гийенна-Барре или болезнь Шарко-Мари-Тута, или другие самые различные нейропатии.

Интересно, что в центральной и периферической нервной системе клетки, которые выступают в роли «изоленты для нейронных проводов» — совсем разные. Клетки периферической нервной системы открыл еще в 1838 году, до открытия глии как таковой, немецкий физиолог Теодор Шванн. Шванновские клетки плоские и небольшие, и «наматываются» вокруг аксона несколькими слоями – вместе с телом клетки и ядром.

Совсем другая ситуация – в головном мозге. Там роль изоляции выполняют огромные ветвистые клетки, которые получили название олигодендроциты. Их открыли почти век спустя – в начале 1920-х годов американец Уайлдер Пенфилд и испанец Пио дель Рио-Гортега, ученики великого Сантьяго Рамон-и-Кахаля.

С греческого языка название «олигодендроциты» переводится как «клетки с несколькими ветвями». И это – чистая правда. Ядро олигодендроцита «живет» само по себе, а вот миелинизирует он аксоны при помощи ветвей-отростков. При этом каждый олигодендроцит в среднем оборачивает своими ветвями около 30, а бывает – и до 60 нейронов! Поэтому, как вы понимаете, олигодендроциты в своей массе находятся в белом веществе головного мозга. Кстати, есть данные о связи олигодендроцитов и интеллекта: считается, что между объемом белого вещества мозга и интеллектом есть взаимосвязь. Люди с бóльшим количеством белого вещества имеют более высокий показатель IQ.

Схема миелинизации олигодендроцитом аксонов

Астроциты

Наверное, самые известные (а заодно – и самые многочисленные) клетки глии – это астроциты. Этот термин, обозначающий «звёздчатые» клетки ввел еще в 1893 году венгерский анатом и гистолог Михай Ленхошек. Сейчас астроциты, пожалуй, самые изучаемые глиальные клетки в нейробиологии.

Кстати, нужно сказать, что в задней доле гипофиза существуют свои глиальные клетки отросчатой или веретеновидной формы, похожие по своей сути на астроциты – это питуициты. Их основная функция – помощь в накоплении и высвобождении нейрогипофизарных гормонов типа окситоцина и вазопрессина. И, кстати, эти клетки иногда даже образуют опухоль: питуицитому.

У астроцитов очень, очень много функций. Это своеобразный универсальный солдат центральной нервной системы.

Именно они образуют ту самую пограничную глиальную мембрану, защищающую мозг. Именно они, как и писал Вирхов, выполняют опорную функцию – поддерживают нейроны и разделяют их на группы.

Именно астроциты образуют особые глиальные тоннели, по которым новые нейроны у взрослых пополняют состав клеток обонятельной луковицы.

Именно астроциты активно участвуют в жизни синапсов. Более того, глутаматэргический синапс вообще невозможен без астроцита: в этом образовании он третий не лишний, поскольку именно астроцит убирает избыток глутамата из синаптической щели после передачи сигнала между синапсами.

Отростки астроцитов переплетаются между собой и образуют так называемый синцитий, который защищает синапсы.

Не так давно выяснилось, что астроциты и сами инициируют связь между парами нейронов на ранней стадии развития, вызывая определённые изменения в работе и той, и другой клетки. Так что роль этих звездчатых клеток и в нашем мышлении очень велика. Многие полагают, что именно в астроцитах прячется корень болезни Альцгеймера. Очень много данных получено и в том, что неправильная работа астроцитов по формированию синапсов приводит к возникновению расстройств аутистического спектра. По крайней мере, в экспериментах в совместных культурах астроцитов и нейронов здоровых и больных детей это очень хорошо показано.

Есть и еще одна важная функция у астроцитов. Давайте вспомним, что писал о глии Рудольф Вирхов. И процитируем другого ученого, который, а точнее, которая сделала доклад в Женевском медицинском обществе в 1921 году.

«Между кровью, с одной стороны, и спинномозговой жидкостью, с другой, есть особый аппарат или механизм, способный просеивать вещества, обыкновенно присутствующие в крови или случайно проникшие в неё. Мы предлагаем называть этот гипотетический механизм, пропускающий одни вещества и замедляющий или останавливающий проникновение других веществ, гемато-энцефалическим барьером», — говорила Лина Соломоновна Штерн, первая женщина-академик в СССР.

Теперь мы знаем, что этот самый барьер, который «решает», что из капилляров попадет к нейронам, а что – нет, который мешает большинству инфекционных агентов и токсинов поражать нервные клетки – и одновременно мешает онкологам нормально лечить опухоли головного мозга – образуют именно астроциты.

Микроглия

Все клетки глии, о которых мы говорили выше, объединяют под название макроглия. Несмотря на всю свою несхожесть, и астроциты, и радиальная глия, и нейроны, кстати, и олигодендроциты образуются из эктодермы – клеток наружного зародышевого листка. Клетки же микроглии происходят из мезодермы – среднего зародышевого листка, так что они близкие родственницы мышц, почек, кровеносных сосудов и скелета.

Микроглия – это настоящая многофункциональная аварийно-спасательная и очень хозяйственная бригада мозга. Она «выносит» из него «мусор», помогает бороться с инфекциями, включает при необходимости химическую «сирену», призывая на помощь иммунные клетки, переключает связи с поврежденных нейронов на уцелевшие и вообще выполняет массу всего крайне полезного.

Микроглия (от древнегреческого mikros, маленький; glia, клей) представляет собой совокупность мелких удлинённых звёздчатых клеток (микроглиоцитов) с плотной цитоплазмой и сравнительно короткими ветвящимися отростками. Они, как правило, располагаются вдоль капилляров центральной нервной системы.

Клетки микроглии первым подробно описал уже упомянутый выше Пио дель Рио-Гортега, и поэтому их до сих пор кое-где называют клетками Гортеги.

Микроглиальные клетки, рассеянные по всей ЦНС и способные к самообновлению, в зависимости от выполняемых ими функций пребывают в двух состояниях. В состояние «покоящейся» микроглии тело клетки чаще продолговатой формы, 6 микрометров в диаметре, а отростки клеток покрывают площадь порядка микрометров и практически не пересекаются друг с другом.

В активированном состоянии клетки микроглии приобретают причудливый амёбоидный вид, напоминая макрофаги. Диаметр их тела увеличивается с 6 мкм до 10 мкм, а охватываемая ими площадь получается равной порядка 30 мкм. Увеличение или уменьшение отростков клеток микроглии протекает со скоростью до 2-3 микрометра в минуту.

Основная функция клеток микроглии – фагоцитоз. «Съеденная» масса обычно состоит из отходов клеточной жизнедеятельности, липидов и апоптозных телец в невоспалённом состоянии, а также воспалившихся участков, подвергшихся повреждению вирусами, бактериями либо иными агентами. Как только микроглиальная клетка «заполнена», она переходит в неактивное состояние для переработки материала – то есть, подобно хищнику после охоты, успокаивается и уходит «переваривать» добычу.

В дополнение к тому, что микроглия чувствительна даже к небольшим изменениям в своём микроокружении, каждая микроглиальная клетка при помощи отростков регулярно исследует среду вокруг себя. Это действие выполняется как в её реактивном состоянии, так и в состоянии покоя (основная «работа» спокойной микроглии. Если во время перемещения микроглиальная клетка обнаруживает какой-либо посторонний материал (повреждённые клетки, апоптотические тельца, нейрофибриллярные клубки при болезни Альцгеймера, фрагменты ДНК или бляшки), то она активируется и незамедлительно его поглощает. Таким образом, микроглиальные клетки также действуют как «домохозяйки», «выбрасывая» случайный клеточный мусор.

Но и это еще не все. Оказалось, что после воспаления и активации микроглия ремоделирует либо уничтожает синапсы и синаптические связи здоровых клеток, контактирующих с повреждёнными. Это помогает перестраивать нейронные связи после повреждения и перераспределяет функции, утраченные нейроном, между нейронами, не подвергшимися повреждению. Именно это и есть один из принципов нейропластичности. Так что благодаря микроглии мы можем восстанавливаться после инсульта.

Современная нейробиология все больше и больше начинает понимать, что глиальные клетки играют не менее важную роль в жизни мозга, чем нейроны. Только что появился специализированный журнал Neuroglia, а новости по изучению этих интереснейших клеток появляются почти каждый день.

Нейроглия

Глиальные клетки имеют общие функции и, частично, происхождение (исключение — микроглия). Они составляют специфическое микроокружение для нейронов, обеспечивая условия для генерации и передачи нервных импульсов, а также осуществляя часть метаболических процессов самого нейрона.

Нейроглия выполняет опорную, трофическую, секреторную, разграничительную и защитную функции.

Содержание

Классификация

Эмбриогенез

В эмбриогенезе глиоциты (кроме микроглиальных клеток) дифференцируются из глиобластов, которые имеют два источника — медуллобласты нервной трубки и ганглиобласты ганглиозной пластинки. Оба эти источника на ранних этапах образовались из эктодермы.

Микроглия же — производное мезодермы.

Примечания

Ссылки

Сома · Аксон (Аксонный холмик, Терминаль аксона, Аксоплазма, Аксолемма, Нейрофиламенты)

типы: Биполярные нейроны · Псевдополярные нейроны · Мультиполярные нейроны · Пирамидальный нейрон · Клетка Пуркинье · Гранулярная клетка

Сенсорный нерв/

Сенсорный нейрон

Моторный нерв/

Моторный нейрон

(Белое вещество)

PNS: Клетки Шванна · Невролемма · Перехват Ранвье/Межузловой сегмент · Насечка миелина

|

Полезное

Смотреть что такое «Нейроглия» в других словарях:

нейроглия — нейроглия … Орфографический словарь-справочник

нейроглия — невроглия Словарь русских синонимов. нейроглия сущ., кол во синонимов: 3 • глия (2) • невроглия … Словарь синонимов

НЕЙРОГЛИЯ — (от нейро. и греч. glia клей) (глия) клетки в головном и спинном мозге, заполняющие пространства между нейронами и мозговыми капиллярами. Служат для защиты и опоры нейронов, обеспечивают реактивные свойства нервной ткани (образование рубцов,… … Большой Энциклопедический словарь

НЕЙРОГЛИЯ — (от нейро. и греч. glia клей), глия, совокупность вспомогат. клеток нервной ткани. Н. заполняет пространства между нейронами и окружающими их капиллярами и участвует в метаболизме нейронов. Термин «Н.» ввёл Р. Вирхов (1846). Н. в ЦНС составляет … Биологический энциклопедический словарь

Нейроглия — (от Нейро. и греч. glía клей) глия, клетки в мозге, своими телами и отростками заполняющие пространства между нервными клетками Нейронами и мозговыми капиллярами. Каждый нейрон окружен несколькими клетками Н., которая равномерно… … Большая советская энциклопедия

нейроглия — (от нейро. и греч. glía клей) (глия), клетки в головном и спинном мозге, заполняющие пространства между нейронами и мозговыми капиллярами. Нейрология служит для защиты и опоры нейронов, обеспечивает реактивные свойства нервной ткани… … Энциклопедический словарь

нейроглия — (neuroglia, LNH; нейро + глия; син. глия) совокупность всех клеточных элементов нервной ткани, кроме нейронов … Большой медицинский словарь

Нейроглия — эктодермический остов центральной нервной системы позвоночных, состоящий из клеток двоякого рода: 1) клеток эпендимы (см.), выстилающих центральный канал и дающих отростки в толщу нервной трубки. Гомологичные им клетки имеются у бесчерепных, а… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

НЕЙРОГЛИЯ — (от нейро. и греч. glia клей) (глия), клетки в головном и спинном мозге, заполняющие пространства между нейронами и мозговыми капиллярами. Н. служит для защиты и опоры нейронов, обеспечивает реактивные свойства нерв. ткани (образование рубцов,… … Естествознание. Энциклопедический словарь

Что такое нейроглия ее функции

Если спросить улюбого человека, далекого от медицины, что он представляет себе при словосочетании «нервная ткань», то вответ можно будет услышать только «нейроны». Вто время как нервная ткань– это система взаимосвязанных дифферонов нервных клеток, нейроглии иглиальных макрофагов. Именно нейроглия обеспечивает нейроны нужной для нормального функционирования средой– для нейронов эти клетки олицетворяют не только защиту, но и»стол идом», так как глия обеспечивает опору ипитание, разграничительную исекреторные функции. Хоть нервные клетки иявляются основными элементами нервной ткани, но их высокоспециализированность делает их способными функционировать лишь встрого определенной среде. Иесли всером веществе, состоящим из тел нейронов, происходит умственная работа ихранится память, то вбелом, состоящим из трактов вглубине мозга иобразованным отростками нервных клеток, одетых вбелое жироподобное вещество, заключается интеллект ипсихическое здоровье.

Нейроглия (от греч. «нейрон»– «нерв» и»глиа»– «клей»), или просто глия, была открыта итальянским гистологом Камилло Гольджи иего испанским коллегой Сантьяго Рамоном-и-Кахалем, изобретателям улучшеного метода окраски нервной ткани. В1906году за свое открытие они получили Нобелевскую премию вобласти физиологии имедицины. Однако, предпосылки коткрытию были сделаны еще Рудольфом Вирховым, немецким ученым-патологоанатомом, выяснившим строение промежуточной тканей внервной системе. Как основатель целлюлярной патологии иавтор термина «omnis cellula ecellula» (клетка происходит от клетки), он смог установить гисто-физиологическую сущность многих болезненных процессов, втом числе ибольшей части новообразований. Нейроны инейроглия имеют серьезные различия– глия способна делиться, но не может передавать игенерировать импульсы. Состоя вдовольно тесном контакте снейронами, она заполняет пространства между нейронами, их аксонами имозговыми капиллярами массой разнообразных клеток глии, вкоторой различают глии центральной ипериферических нервных систем.

Однако, несмотря на это, долгое время нейроглии приписывалась второстепенная роль, роль пассивной структуры, хотя по численности клетки глии преобладают во всей нервной системе примерно в9раз. Болезнь Альцгеймера, аутизм, биполярное расстройство, хронические боли– все это зачастую результат нарушений вклетках глии. Тот факт, что после проведенных исследований вмозге Альберта Энштейна, одного из гениальных ученых XX века, обнаружили увеличенное количество глиальных клеток, явно свидетельствует об их важном значении ив формировании мышления. Кмоменту его кончины нейробиологи уже подозревали участие глиальных клеток впереработке информации, но доказательств уних не было. Мозг ученого сохранил его патологоанатом Томас Харви, передав затем на изучение авторитетному гистологу из Калифорнийского Университета вБеркли– Мэриан Даймонд. Экспериментально подтверждено, что чем выше отношении глии кнейронам вголовном мозге, тем выше положение вида на «эволюционной лестнице». Также ученые выяснили, что именно слишком долгое развитие изолирующей оболочки нейронов способствовало столь сильному продвижению по ней человека, однако одновременно наградило склонностью кпсихическим заболеваниям. Долгое развитие миелиновой обмотки человеческое эволюционное приобретение: утех же обезьян аксоны почти полностью изолированы уже вконце эмбрионального периода.

Задача клеток глии– обеспечить нейроны оптимальной для функционирования средой, заботиться об их питании иподдержании жизнедеятельности, но иногда их опека может становиться чрезмерной, или недостаточной, что нарушает баланс внейро-глиальных взаимоотношениях, способствуя развитию большого количества заболеваний нервной системы.

К глие как центральной, так ипериферической нервных систем относятся несколько видов клеток, первыми из них были открыты олигодендроциты ЦНС иих аналоги впериферической нервной системе– нейролеммоциты( или шванновские клетки). Десятки лет ученые смотрели вмикроскопы ивидели длинные отростки– аксоны, покрытые толстым слоем прозрачного вещества. Миелин, синтезируемый двумя типами глиальных клеток, считался не более чем изоляцией, хотя странным было то, что многие тонкие аксоны не были им покрыты. Умлекопитающих этой оболочки обычно не имеют нейроны, проводящие болевую итемпературную чувствительность. Они находятся преимущественно всоставе автономной нервной системы, где отростки нескольких (10-20) нейронов погружены внейролеммоциты, которые сопровождают все ветвления нервного волокна ивходят ссостав рецепторов как капсулированых, так инеинкапсулированных. Видоизмененные шванновские клетки являются важной сенсорной частью таких рецепторов как пластинчатые тельца Фатера-Пачини, осязательные тельца Мейснера. Что примечательно, впериферической нервной системе для оборачивания одного аксона нужно несколько нейролеммоцитов, тогда как вмиелиновых волокнах на несколько отростков достаточно одного олигодендроцита. Из-за отсутствия этой липидной оболочки, которая при обработке осмиевой кислотой окрашивается втемно-коричневый цвет, вбезмиелиновых волокнах быстро происходит утечка сигнала иего затухание, так как волна деполяризации будет идти по всей длине волокна.

Миелинизация нервного волокна вЦНС осуществляется за счет того, что осевые цилиндры обхватываются отростками олигодендроцитов/нейролеммоцитов. Для обеспечения максимальной скорости проведения сигналов, необходимо строго определенное отношение толщины изоляции кокружаемому волокну. Миелинизация призвана ускорить прохождение электрических импульсов собычных 300-150мс до 30мс, что позволяет координировать скорость передачи для одновременного пребывания импульсов на нейрон ради увеличения силы сигнала иусиления связи между нейронами. Но олигодендроциты ишванновские клетки не миелинизируют аксоны произвольно– они реагируют на белок нейрорегулин, находящийся на поверхности отростка. Взависимости от его количества увеличивается или уменьшается число слоев миелина вокруг аксона. Стоит обратить внимание, что умногих людей, страдающих шизофренией ибиполярными расстройствами, обнаружен дефект вгене, регулирующем синтез нейрорегулина. Причиной шизофрении внастоящее время также считают аномалии развития мозга– нарушение образования связей. Миелинизация обычно заканчивается к25-30годам, волной от затылочной коры клобной, ав передних частях больших полушарий позже всего, не потому ли шизофрения так часто проявляется именно вподростковый период, ведь убольных внескольких областях мозга снижено количество олигодендроцитов. Недостаточная миелинизация вподростковом возрасте, по предположениям ученых, ислужит причиной того, что подростки не могут принимать ответственные решения наравне со взрослыми. Но именно вдетстве лучше закладывать вребенка навыки, ведь впроцессе развития головного мозга образуется «избыточное» количество синапсов. Избыточным оно считается, потому что во взрослом возрасте их количество внесколько раз меньше. Стоит отметить, что меньше оно становится из-за того, что большое количество связей не используется из-за ограниченного числа навыков, которым обучается ребенок. Многие методики воспитания рекомендуют заниматься его развитием чуть ли не со дня рождения (например, популярная книга японского автора «После трех уже поздно» Масару Ибука), дабы добиться максимально возможных успехов, ведь при рождении лишь 2/3аксонов имеют белую оболочку, что дает большое «пространство для маневра». Степень развитости белого вещества будет разной улюдей сразными нарушениями функционирования мозга или индивидуальным опытом, меняясь также при разных степенях освоения навыка. Для приобретения различных знаний степен функционирования белого вещества может быть не менее критична, чем состояние нейронов.

«Обволакивание» аксонов миелиновой белково-липидной оболочкой также зависит от уровня импульсации нейрона, степени его вовлеченности вработу. Первичным сигналом кмиелинизации является электрическая активность самого аксона. Чем она выше, тем больше он получит миелина. Наиболее активные аксоны получают более мощную миелиновую оболочку, что позволяет им работать еще сильнее. При этом изоляция практически не образовывается, если аксон не является электрически активным, или если нарушен выброс нейроном глутамата.

В настоящее время учеными открыты белки (например, белок Klotho), улучшающие созревание олигодендроцитов иих клеток-предшественников, а, следовательно, улучшающие имиелинизацию, при недостатке которых ускоряется старение головного мозга, появляются когнитивные нарушения. Вперспективе дальнейшее исследование этого метода регуляции позволит разработать лекарства, восстанавливающие миелиновые оболочки нервов, что будет способствовать защите мозга от раннего старения ирассеянного склероза. Активные работы над этой темой ведутся на Медицинском Факультете Бостонского Университета. Вцелом болезни миелина можно разделить на две группы: миелинопатии, обусловленные дефектом миелина, имиелинокластии, воснове которых лежит разрушение нормально синтезированного миелина.

В перспективе дальнейшие исследования регуляции этих процессов позволит разработать лекарства, восстанавливающие миелиновые оболочки нервов, что поспособствует защите мозга от раннего старения ирассеянного склероза. Широкие возможности открывают иисследования стволовых клеток, так как полученные из них клетки микроглии могут как смягчать, так иотягощать течение заболеваний. Клетки микроглии являются фагоцитами, уничтожающими инфекционные агенты, участвующими впроцессах регенерации после травм, способными разрушать даже нервные клетки, распознавая патогены всвоем окружении исвязывая их при помощи цитотоксических веществ. Именно поэтому при входе экспериментов, направленных на поиски лекарства от болезни Герига, над грызунами ученые предпочитали использовать трансплантацию стволовых клеток, дающих начало клеточным дифферонам разного типа. Перспективность использования стволовых клеток втерапевтических целях также доказывает исследование Джона Парка, который получил микроглию из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток. Свои результаты он представил на 81-ой ежегодной научной конференции Американской Ассоциации Нейрохирургов. Популяция микроглии неоднородна исодержит как просто микроглиальные клетки, относящиеся кпокоящимся астроцитам (так как они способны кпролиферации идифференцировке вних), так иглиальные макрофаги, которые развились из стволовой клетки крови (СКК). Свойство последних выделять цитотоксические вещества при обнаружении патогенов или травме позволило ученым надеяться, что, возможно, вбудущем удастся сих помощью транспортировать кпроблемным участкам вЦНС гены ибелки, что позволит оказать помощь большому количеству пациентов, страдающих заболеваниями ЦНС: инсультами, опухолями, болезнью Паркинсона.

Пусть процесс формирования изоляции исоздает некоторые временные рамки для освоения новых навыков, но это не значит, что обучение встаршем возрасте бесполезно, хотя человек уже не станет, например, всемирно известным музыкантом или шахматистом. Но благодаря способности мозга сохранять пластичность (для этой цели нейроны центральной нервной системы млекопитающих могут как формировать новые ветви, используя аксональное замещение, так иновые синапсы, пользуясь синаптическим) даже впожилом возрасте, умственная нагрузка, зачастую втех видах обучения, что требуют длительной практики имногократного повторения, помогает отсрочить появление той же болезни Альцгеймера. При ней, как ипри болезнях дефицита внимания, аутизме, биполярном расстройстве выявлены аномалии белого вещества. Зачастую эти аномалии не причины, аследствия заболеваний. За счет пластичности мозга ипоявляется возможность частичного восстановления функций при малых травмах вЦНС.

Патологические процессы вглиальной части нервной ткани могут быть причиной возникновения опухолей– глиом– из клеток, демонстрирующих глиальную дифференцировку. Они представлены спектром новообразований различной степени злокачественности. Поскольку клетками глии являются астроциты, олигодендроциты эпендимальные клетки; соответственно, выделяют следующие гистологические варианты глиом: астроцитомы, олигодендроглиомы, смешанно-клеточные глиомы (олигоастроцитомы), эпендимомы, опухоли из клеток сосудистого сплетения, передающие информацию осоставе выработанной эпендимным эпителием церебероспинальной жидкости, атакже другие, более редкие варианты опухолей. Вотличие от самих нейронов, глия может делиться, что испособствует росту опухолей. Поэтому исследования по борьбе сглиомами связаны сподавлением активности сцепленных сней макрофагов, выделяющих колониестимулирующие факторы роста, способствующие пролиферации переродившихся клеток.

Но спор, влияют ли глиальные клетки на нейроны, или нейроны на глиальные клетки не имеет ответа. Хотя именно глиальные клетки обладают способностью восстанавливать нейроны. Например, при одном из серьезнейших неврологических заболеваниях– боковом амиотрофическом склерозе (БАС)- интактные клетки глии способствуют восстановлению поврежденных нейронов, атакже вырабатывают нейротропное вещество, препятствующее разрушению тела нейрона, хотя ине влияющее на срок жизни аксона. И, наоборот, кдегенерации самих двигательных нейронов причастно их окружение– здоровые нервные клетки поражаются из-за находящихся рядом поврежденных клеток глии. Самый известный человек стаким заболеванием– профессор Стивен Хокинг. Внастоящее время унего работают только мимические мышцы щек. Несмотря на тяжёлую болезнь, ему удается вести активную жизнь.

Несовершенство методик не позволило ученым обнаружить обмен сигналами между глиальными клетками, но основной причиной неудач было ошибочное предположение, что глиальные клетки общаются друг сдругом подобно нервным– спомощью электрических импульсов, провоцирующих выброс медиатора вмежсинаптическую щель– ипослужило тому, что исследования глии отложились на долгое время. Сильное волнение можно испытать при мысли, что большая часть нашего мозга почти не изучена, азначит, может раскрыть множество тайн. Хоть исследователи иподозревали, что глиальные клетки участвуют вобработке информации, но они обнаружили, что их мембрана не обладает свойствами, необходимыми для проведения потенциала действия. Лишь в90-х годах, когда обнаружились рецепторы, реагирующие на разнообразные химические вещества (включая нейротрансмиттеры), ученые поняли, что несколько типов ионных каналов вмембране нужны не только для того, чтобы чувствовать уровень активности соседних нейронов. Именно тот факт, что клетки глии используют для связи между собой химические сигналы, ане электрические, позволяет сигналам всей нервной системы проходить без искажений, ведь нейроны не всостоянии реагировать на химические вещества, вырабатываемые глией. Способность этих клеток ккоммуникации связана споглощением кальция, поставляемого астроцитами– еще одним представителем глиальных клеток. Именно поглощение кальция помогало околоаксонным соседям распознавать нейронную активность без синаптических контактов самих олигодендроцитов/шванновских клеток снейронами, хотя межнейрональные синапсы глией строго контролируются опять же спомощью «подслушивания» импульсации. Стоит отметить, что глия делает это не только вобласти синапсов, где присутствует нейротрансмиттер, но ипо всему ходу коммуникационных линий, хотя когда-то вобъясняющих механизмы обучения, памяти ипсихических расстройств теориях особое внимание уделялось межнейрональным синапсам. Внервной системе также встречается еще один вид синапсов, сэлектрическими синапсами, но внервной системе млекопитающих они встречаются крайне редко.

Секреторная функция нейроглии не ограничивается выработкой упоминавшегося выше нейротропного вещества. Помимо него глиальные клетки выделяют цитокины, фактор роста, вещества, привлекающие иммунные клетки инейромедиаторы, вырабатываемые внейронах, но порой захватываемые глией для поддержания химического окружения нейронов. Эта ее способность влияет на импульсацию нейронов, которой сама глиальная клетка не обладает, приводящей квозможному повышению возбудимости нейронов, например, спинного мозга, отвечающих за передачу болевой чувствительности, что зачатую способствует возникновению хронической боли. Недостаток выработанного микроглией белка програнулина является причиной, например, лобно-височной деменции, повышение же его уровня способствует сохранению жизнеспособности нервных клеток. Проникающий же при патологических процессах вголовной мозг из плазмы крови фибриноген активирует иммунные клетки-микроглию, стимулируя их выбрасывать активные формы кислорода, что способствует разрушению миелиновой оболочки нервов, самих нейронов игематоэнцефалического барьера. Ксекреции не только медиаторов способны исами нейроны, обладающие высокой функциональной активностью ирядом специфических морфологических признаков, отчего такие нейроны были названы секреторными. Такие сосредоточены гипоталамической области и, благодаря своей способности синтезировать биологически активные вещества, участвуют во взаимодействии нервной игуморальной систем регуляции, выделяя непосредственно вкровь или цереброспинальную жидкость свои нейросекреты-нейрорегуляторы.

Известно, что глия инейроны работают вголовном испинном мозге согласованно. Она способна управлять образованием синапсов, помогает мозгу определять усиленные или ослабленные течением времени связи– этим объясняется возникновение амблиопии, при которой частичная потеря зрения будет происходить из-за удаления клетками микроглии неактивных синапсов влатеральном коленчатом теле. Принято считать, что амебоидная микроглия, встречающаяся преимущественно вразвивающемся мозге, враннем постэмбриональном периоде, когда гематоэнцефалический барьер еще не до конца сформирован, удаляя проникшие из крови вещества ипоявляющихся врезультате запрограммированной клеточной гибели нейронов иих аксонов фрагменты клеток, удаля невостребованные синапсы.

Беном Барресом из Стэфордского университета было обнаружено, что вбедной астроцитами культуре синапсов образуется очень мало. Помимо влияния на синапсы, глиальные клетки помогают находить новые пути кповрежденным участкам: вчастности, после перерезки нерва, шванновские клетки пролиферируют истимулируют направленный рост аксона кмишени, образуя своего рода мостики-компактные тяжи, помогая центральному отростку нейрона восстанавливать разрушенные синапсы иволокна. Если такого не происходит из-за наличия препятствия, то аксоны растут беспорядочно иобразуют ампутационную неврому, от раздражения которой поступают сильные болевые сигналы. Обычно восстановление нервных волокон возможно, если не затронут перикарион– тело самого нейрона. Поскольку сами нейроны не делятся, то регенерация после травмы возможна именно за счет роста аксонов. Впроцессах регенерации принимают участие клетки, образующиеся из эндогенных клеток-предшественников. Австралийским ученым из Университета Мельбурна удалось выяснить, что, например, на олигодендроцитоз будут оказывать влияние костные морфогенные белки, увеличивая их пролиферацию, аих белок-антагонист– плотность зрелых клеток времиелинизируемом участке. Олигодендроциты можно найти как вбелом, так ив сером веществе, где они локализуются вблизи перикарионов.

Оказываемые тем или иным медиатором нейронов первоначально химические воздействия быстро приобретают для себя электрический эквивалент спомощью разнообразных ионов имолекул-переносчиков, вызывающих изменения потенциала постсинаптической мембраны. Генерируя импульсы, нервная клетка иее аксон могут повлиять на считывание генов вглиальной клетке, изменяя ее поведение. Благодаря тому, что большинство клеток нервной системы имеют миелиновую оболочку (зачастую лишены ее аксоны смаленьким диаметром), скорость распространения импульса серьезно увеличивается. Идело не только вскорости: если принять во внимание частоту сигналов, проходящих внашей нервной системе, ипредставить, что потенциал действия каждый бы раз возбуждал бы не только участки плазмолеммы аксона вперехватах Ранвье, авсю площадь мембраны нейрона, то на восстановление его первоначальных характеристик трансмембранных градиентов Na+ иK+ требовалось бы большое количество энергии, которое, однако, не требуется из-за сальтаторного механизма передачи импульса, что позволяет мембране дольше сохранять свои оптимальные характеристики. Помимо этого толщина волокна из-за накрутки слоев миелина, имеющего через каждый миллиметр участки перехвата, вокруг аксона способствует уменьшению электрического сопротивления, а, следовательно, иувеличению скорости проведения.

Синапсы, обладающие высокой чувствительностью кдействию токсических факторов, также окружают астроциты, представленные волокнистой ипротоплазматической формами, посылающие друг другу сигналы через внеклеточную среду, способные как усиливать сигналы нейронов, выделяя нейротрансмиттер (глутамат), так иослаблять, поглощая нейротрансмиттер или выбрасывая всинаптическую щель связывающие его белки. Они регулируют передачу сигнала нейронами несколькими способами, среди которых ипоглощение кальция свыделением собственной АТФ, что обнаружил в1999году Питер Гатри из Университета штата Юта. Но все же основополагающая функция астроцитов– это транспорт питательных веществ из капилляров вклетки иподдержание необходимого для генерирования нервных импульсов уровня ионов вокружающей нейроны среде. Однако совсем недавно американским ученым из Медицинского Университета Рочестера вНью-Йорке была обнаружена новая система очистки мозга– глимфатическая, каналы которой образованы при помощи астроцитов нейроглии. Глимфатическая система– ранее неизвестный путь быстрой циркуляции ликвора вголовном мозге. Ученые выяснили, что она работает только внеповрежденном «живом» мозге, чем иобъясняется столь позднее открытие этой важной составляющей функционирования любого органа. Канальцы этой системы расположены между кровеносными капиллярами иокружающими их астроцитами. По ним сбольшой скоростью циркулирует спинномозговая жидкость, удаляя из головного мозга продукты его жизнедеятельности, чье накопление может вызывать серьезные заболевания (например, накопление белка бета-амилоида при болезни Альцгеймера). Хорошо развитый механизм выведения, имеющий несколько систем, необходим головному мозгу, сего высокой скоростью метаболизма.

Таким образом, именно клетки глии иобеспечивают существование ифункционирование нервных клеток, выполняя опорную, разграничительную, трофическую, защитную исекреторную функции, то есть поддержания постоянства среды около нейронов, играя решающую роль впроцессах обучения ипамяти, атакже участвовать ввосстановлении поврежденных нейронов. При нарушении ее функционирования возникает множество серьезнейших заболеваний, борьба скоторыми далека от завершения. Изучение всех функций имеханизмов деятельности глиальных клеток даст большое количество возможных вариантов лечения тяжелых заболеваний нервной системы, таких как шизофрения иБАС, болезнь Альцгеймера ихронические боли, биполярные расстройства иболезнь Паркинсона, аутизм иопухоли мозга, имногие другие, поэтому внастоящий момент представляется ученым широким полем для работы. Овладение этими знаниями позволит еще шире приоткрыть завесу тайн ивозможностей человеческого мозга.