Что такое нобелевская лекция

О лекциях российских нобелевских лауреатов

Известный в прошлом журналист, бывший Председатель Союза журналистов России написал в своем блоге о своем видении содержания нобелевских лекций российских лауреатов этой премии — от Бунина до Светланы Алексеевич. Вот текст его статьи из его блога:

Лекция о судьбе «красного человека»

Светлана Алексиевич – первый настоящий гуманист среди Нобелевских лауреатов по литературе, пишущих на русском языке

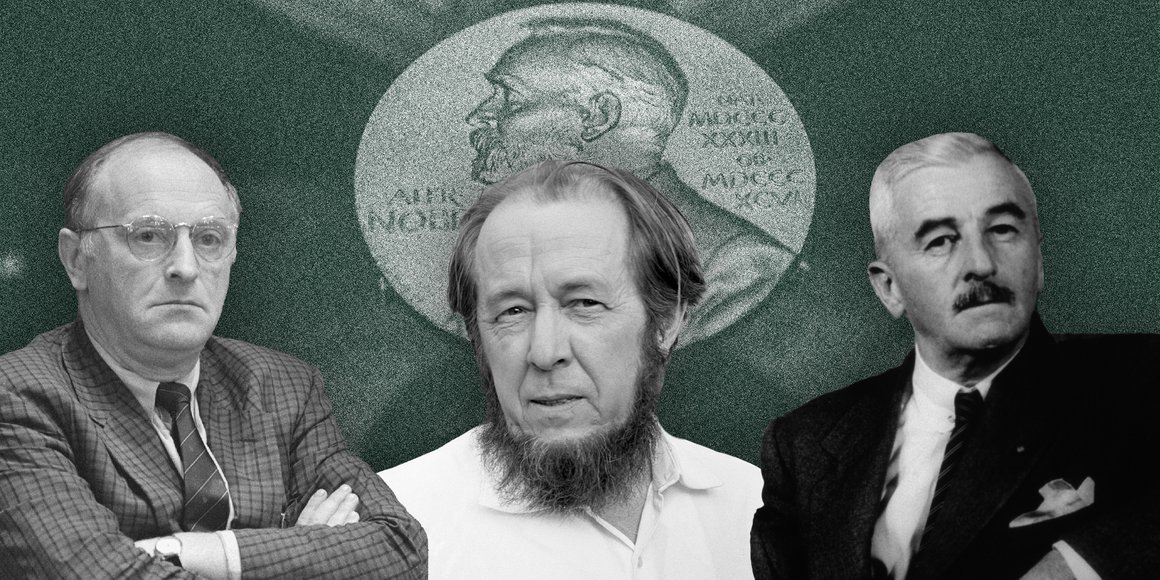

Светлана Алексиевич стала шестым писателем, пишущим на русском языке, получившим Нобеля по литературе. И пятым, прочитавшим Нобелевскую лекцию, поскольку лекция Пастернака, увы, не прозвучала.

Лекция Алексиевич стала самостоятельным литературным событием, таким же значимым, как в свое время стали Нобелевские лекции Солженицына и Бродского, а, возможно, и более значимым.

Слова, которые произносят Нобелевские лауреаты при вручении им главной литературной премии, часто больше говорят о них, об их личности, чем все, что они до этого написали.

1933 год. Нобелевская речь Ивана Бунина. Великий эстет и стилист русской литературы говорит коротко и в основном о себе. Его речь уместилась всего в 19 строчках, в которых местоимение «я» встречается 10 раз. Чаще, чем любое другое слово. Бунин говорит о своих чувствах, которые он испытал, когда узнал о присуждении ему премии и о своих печалях. Из всей речи, пожалуй, можно выделить лишь одну цитату, достойную великого писателя. Она о свободе: «В мире должны существовать области полнейшей независимости… Есть нечто незыблемое, всех нас объединяющее: свобода мысли и совести, то, чему мы обязаны цивилизации. Для писателя эта свобода необходима особенно».

1970 год. Нобелевская премия присуждена Солженицыну. Но вручение состоится лишь в 1974, когда Александра Исаевича изгонят из СССР. Зато было время подготовить Нобелевскую лекцию. Солженицын стал, вероятно, рекордсменом по обстоятельности написания Нобелевской речи: он готовил ее два года, 1971 и 1972. Получилось увесисто и многозначительно. Из того немалого, что Солженицын сказал миру, его Нобелевская лекция цитируется, пожалуй, больше всего.

Если Бунин взошел на Нобелевскую кафедру русским аристократом с ностальгией по утраченной и погубленной большевиками России, Шолохов предстал

перед членами Шведского комитета исключительно в качестве высокомерного члена ЦК КПСС и депутата ВС СССР, то Солженицын обрушился на мир как пророк, разгневанный на этот мир за его недопустимые недостатки.

Вот начало его лекции: «На эту кафедру, с которой прочитывается Нобелевская лекция, предоставляемую далеко не всякому писателю и только раз в жизни, я поднялся не по трем-четырем примощенным ступенькам, но по сотням и даже тысячам их – неуступным, обрывистым, обмерзлым, из тьмы и холода, где было мне суждено уцелеть, а другие – может быть с большим даром, сильнее меня – погибли… Целая национальная литература осталась там, погребенная не только без гроба, но даже без нижнего белья, голая, с биркой на пальце ноги».

А пророк продолжает бичевать, хлещет кнутом до кости институты и целые сословия. Досталось ООН за то, что «не посилились сделать Декларацию прав человека обязательным для правительств условием их членства». Ученым досталось за то, что «целыми конгрессами отшатываются от чужих страданий: уютней остаться в границах науки».

Что же может спасти распадающийся мир? «Кто создаст человечеству единую систему отсчета. Бессильны тут и пропаганда, и принуждение, и научные доказательства. Но, к счастью, средство такое в мире есть! Это – искусство. Это – литература!». И завершающий аккорд лекции: «Одно слово правды весь мир перетянет».

В завершение своей жизни Солженицын нашел слова правды и для современной России. Бывший узник ГУЛАГа тепло отзывался о бывшем подполковнике КГБ, что он помогает нации вновь почувствовать себя русскими и возрождает Россию. Еще целых три слова правды Солженицын обронил в адрес Дмитрия Медведева, назвав его «хорошим молодым человеком».

1987 год. Иосиф Бродский читает свою Нобелевскую лекцию как стихи, нараспев и немного монотонно, подчеркивая равноправие каждого слова. Говорит о смущении, неловкости от того, что на этой трибуне он, а не Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Роберт Фрост, Анна Ахматова, Уистен Оден.

И дальше знаменитое: «Зло, особенно политическое, всегда плохой стилист». Бродский брезгует говорить о политике, а тем более о той, которая осталась в стране, где его мучили, судили и объявляли тунеядцем и шизофреником. У Бродского свой взгляд на мир, с которым вряд ли согласятся те, кого Аристотель называл «политическими животными»: «Русская трагедия – это именно трагедия общества, литература в котором оказалась прерогативой меньшинства: знаменитой русской интеллигенции».

И далее еще один символ веры Бродского: «Для человека, начитавшегося Диккенса, выстрелить в себе подобного во имя какой бы то ни было идеи затруднительнее, чем для человека, Диккенса не читавшего».

И после этих слов, с которыми вряд ли согласятся не только «политические животные», но и большинство знакомых с историей XX века, Бродский уже напрямую бросает сквозь десятилетия перчатку Алексиевич. Так же, как и она, Бродский отталкивается от вопроса Адорно о невозможности сочинять музыку после Аушвица, но приходит к противоположному утверждению.

«Флобер говорил о себе, что он человек-перо, я могу сказать о себе, что я человек-ухо… Есть та часть человеческой жизни – разговорная, которую нам не удается отвоевать для литературы».

О своем творчестве: «Люблю одинокий человеческий голос… Говорить должен свидетель… По крупицам, по крохам я собирала историю «домашнего», «внутреннего» социализма… Что делаю я? Я собираю повседневность чувств, мыслей слов».

О чем ее книги: «Книга об истории одной утопии… Наш главный капитал – страдание. Не нефть, не газ – страдание. Это единственное, что мы постоянно добываем. Все время ищу ответ: почему наши страдания не конвертируются в свободу? Неужели они напрасные? Прав был Чаадаев: Россия – страна без памяти, пространство тотальной амнезии, девственное сознание для критики и рефлексии».

О «красном» человеке и о его судьбе: «Красной» империи нет, а «красный» человек остался. Продолжается… «Красный» человек так и не смог войти в то царство свободы, о котором мечтал на кухне. Россию поделили без него, он остался ни с чем. Униженный и обворованный. Агрессивный и опасный».

О постсоветском пространстве: «Хотя мы живем теперь в разных странах, но везде теперь живет «красный» человек».

Одна из завершающих фраз Нобелевской лекции Алексиевич: «Теперь я не уверена, что дописала историю «красного» человека».

Бунин, Шолохов, Солженицын, Бродский, Алексиевич… Как будто нарочно эти шведы перебрали русскую культуру, ковырялись в ней и выковыряли писателей, отстоящих друг от друга настолько далеко, как только можно далеко отстоять, находясь в одной языковой культуре.

В своих Нобелевских лекциях каждый из них показал свою суть, обозначил свой символ веры.

Бунин – Я-центричен. Он и писал всю жизнь о себе, о своих чувствах и переживаниях. Вот и в Нобелевской речи остался себе верен, в основном о себе говорил.

Шолохов – партиецентричен. Номенклатуро-центричен. В вершинах творчества это не проявлялось, а в жизни вылезало всегда. Вот и в Нобелевской речи вылезло.

Солженицын – нациецентричен. Русский народ, русские как главная ценность. К концу жизни ценности у Александра Исаевича окончательно сместились в сторону государственничества и антизападничества. В Нобелевской лекции это уже было заметно.

Бродский – культуроцентричен и литературоцентричен. Это цельное и непротиворечивое мировоззрение. Правда, не всегда сопрягающееся с тем, что вне литературы.

Алексиевич – человекоцентрична. Это единственный последовательный, стопроцентный гуманист среди всех Нобелевских лауреатов по литературе, пишущих на русском языке.

И, пожалуй, единственный, кто в своей Нобелевской лекции ни разу не сфальшивил, был наиболее точен и смог в этом невеликом по объему жанре сказать нечто самое важное для современников.

А то, что Алексиевич сказала в конце, обнадеживает. История «красного» человека далеко не закончена. И, пожалуй, кроме нее, дописывать эту историю особо и некому. Во всяком случае, сегодня у нее это получается явно лучше других.

Блог Игоря Яковенко в инете.

Другие статьи в литературном дневнике:

Портал Стихи.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и российского законодательства. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией.

Ежедневная аудитория портала Стихи.ру – порядка 200 тысяч посетителей, которые в общей сумме просматривают более двух миллионов страниц по данным счетчика посещаемости, который расположен справа от этого текста. В каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и количество посетителей.

© Все права принадлежат авторам, 2000-2021 Портал работает под эгидой Российского союза писателей 18+

Искусство нобелевского ораторства

Нобелевская речь и нобелевский банкет, приходящиеся на начало декабря, завершают премиальную страду и являются высшим звездным часом для большинства лауреатов.

Весьма немногие, подобно Солженицыну, и в дальнейшей своей жизни являются истинными мужами судьбы. У большинства лауреатов нобелевские торжества — это единственный миг в их жизни, когда мир слушает (или хотя бы должен слушать) те заветные мысли, которые увенчанный премией сочтет нужным сообщить городу и миру.

При том, что лауреат, в общем-то, не обязан сообщать собравшейся публике глаголы вечной жизни или поражать ее ученой сверхмудростью. Известны чисто дипломатические речи. Бунинская речь 1933 года — это краткое выражение аристократической вежливости, благодарность свободе и гостеприимству, выражаемое изгнанником, — и не более того.

Шолоховская речь 1965 года более всего понятна в ключе брежневского наступления разрядки. Испытанный казак партии строит речь дипломатически, сопрягая верность коммунистическим идеям и верность идеалам общемировым, никто не уходит обиженным, а в завершение, как то и подобает, благодарит и кланяется.

Солженицын (заочная речь 1972 года) и Бродский (1987 год) первыми из русских писателей выступили в жанре не краткой окказиональной речи, но именно лекции — развернутой и имеющей самостоятельное значение вне нобелевского контекста. Оправдание словесности послужившее темой для обеих лекций, причем оправдание глобальное, от Ромула до наших дней, ибо «Одно слово правды весь мир перетянет» — ради такого оправдания стоит и Нобелевскую премию получить даже вне зависимости, за что она дадена.

Но после нобелевских выступлений Солженицына и Бродского, задавших невыносимо высокую меру слова и меру мысли, лекция, прочтенная следующим лауреатом, пишущим на русском языке, не дотягивает до предшественников никак.

Если брать чисто формальные признаки, то объем автоцитат, составляющих большую часть речи, переходит все границы и ставит в неудобное положение аудиторию, собравшуюся для слушания лекции. Ведь по умолчанию предполагается, что за два месяца, прошедшие после объявления имени лауреата, любители словесности прочтут сами компиляцию из интервью с информантами С.А. Алексиевич. Если им, как тупым школьникам, нужно опять вдалбливать особенно сильные, с точки зрения лектора, места из премированных книг, это ставит в ложное положение как лектора, так и аудиторию.

Но Бог бы с ними, с композиционными ошибками, — вдруг это не ошибки, но авторское своеобразие, ведь строгих правил для этого жанра нету. Соответственно, следует простить и чрезмерное местоимение «я», встречающееся через слово, в сочетании с почти отсутствующими в лекции товарищами по словесности. Здесь контраст с Бродским и Солженицыным (тоже не чуждым себялюбия) особенно бросается в глаза — резкое выламывание из традиции. Но опять же мы живем в XXI веке, где господствует западная цивилизация, принцип которой «сам себя не похвалишь, кто ж тебя похвалит». Попал в стаю рыночных людей, так лай — не лай, а хвостом виляй.

Можно даже придумать, чтобы не царапал, как ножом по стеклу, такой фрагмент выступления: «Я жила в стране, где нас с детства учили умирать. Учили смерти. Нам говорили, что человек существует, чтобы отдать себя, чтобы сгореть, чтобы пожертвовать собой. Учили любить человека с ружьем». Хотя придумать и трудно. Связь между самопожертвованием и любовью к человеку с ружьем не для всех очевидна. Вообще же в любой христианской стране с детства учат умирать, ибо сказано: «Никто же больше любви имат, аще кто положит душу свою за други своя». Ахматова, написавшая: «Вот о вас и напишут книжки. // «Жизнь свою за други своя». // Незатейливые парнишки, // Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, // Внуки, братики, сыновья», лауреатом не стала в отличие от Алексиевич, но слезы на глазах наворачиваются от ахматовских строк. Наверное, такова сила советского воспитания. К тому же Алексиевич сумела попалить в себе ветхого Адама, «красного человека», Ахматова, похоже, нет.

Бунин (даже в «Окаянных днях»), Шолохов (повидавший на родном Дону всякое), Пастернак, Солженицын, Бродский, хлебнувшие такое, чего Алексиевич и не доводилось, от столь окончательных суждений о России и русских воздерживались. Наверное, не хватало быстроумия и легкокрылости.

Вероятно, открытый Алексиевич жанр нобелевской лекции проходит по разряду «Пока не требует поэта // К священной жертве Аполлон, // В заботах суетного света // Он малодушно погружен; // Молчит его святая лира; // Душа вкушает хладный сон, // И меж детей ничтожных мира, // Быть может, всех ничтожней он». Священная жертва — это, очевидно, подготовка документальных сборников, а заботы суетного света — это бурная нобелиада. Тогда всё сходится.

6 лучших нобелевских лекций писателей: о чем говорили Фолкнер, Бродский и Солженицын

А также Бертран Рассел, Марио Варгас Льоса и Ольга Токарчук

Ровно 120 лет назад был основан Фонд Альфреда Нобеля — шведского ученого и изобретателя, который завещал все свое состояние на вручение ежегодной премии за выдающиеся научные исследования или крупный вклад в культуру и искусство. По традиции каждый лауреат выступает с лекцией за несколько дней до вручения, однако жанр и тематика его выступления не ограничены только темой открытия или экспертной областью. «Цех» собрал шесть самых интересных и актуальных лекций писателей: о мире и войне, политике и силе духа — без которых невозможна свобода слова, мысли и творческих достижений.

Уильям Фолкнер, 1949 год

Лауреат Нобелевской премии 1949 года Уильям Фолкнер был награжден за «значительный и с художественной точки зрения уникальный вклад в развитие современного американского романа». Однако он сам писал, что хотел бы принадлежать только к одной единственной школе гуманистов. Именно этому и посвятил свою нобелевскую речь, говоря о величии человеческого духа, долге писателя и поэта.

Бертран Рассел, 1950 год

Иосиф Бродский, 1987 год

В 1972 году поэта лишили советского гражданства, а через 15 лет он получил Нобелевскую премию по литературе «за всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью поэзии». До конца жизни он писал стихи и эссе как на английском, так и на русском языках. В своей лекции он говорил о сущности поэта и поэзии, а также о том, в чем сила настоящей литературы.

Александр Солженицын, 1972 год

Александру Солженицыну присудили Нобелевскую премию «за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы» в 1970 году, однако не смог получить ее. Он боялся, что не сможет вернуться в СССР, и не приехал в Стокгольм. Свою нобелевскую лекцию он написал в начале 1972 году к ожидаемому вручению в Москве. Однако церемония не состоялась, и Солженицын тайно переслал текст лекции в Швецию, где ее опубликовали на русском, шведском и английском языках в официальном сборнике Нобелевского комитета «Les prix Nobel en 1971».

Марио Варгас Льоса считается одним из самых крупных и коммерчески успешных латиноамериканских писателей новейшего времени наряду с Борхесом и Маркесом. Нобелевскую премию в 2011 году ему присудили «за детальное описание структуры власти и за яркое изображение восставшего, борющегося и потерпевшего поражение человека». В своей нобелевской лекции он также развивает эту тему, говоря о проблемах современного общества, терроризме, конформизме и роли литературы в новом, изменившемся мире.

Ольга Токарчук, 2018 год

Польская писательница Ольга Токарчук получила Нобелевскую премию »за повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни». В своей лекции перед вручением она призвала читателей к чуткости, которой так не хватает в современном мире, ставшем объектом разрушения и потребления. Она отметила, что наше положение не воля судьбы, а результат вполне определенных действий, за которые мы должны быть ответственны.

Все самое интересное в пределах вашей ленты — на странице «Цеха» в Facebook и Instagram

Нобелевская лекция

Содержание

История [ | ]

Завещание Альфреда Нобеля, составленное им 27 ноября 1895 года, было оглашено в январе 1897 года [6] [7] :

«Всё моё движимое и недвижимое имущество должно быть обращено моими душеприказчиками в ликвидные ценности, а собранный таким образом капитал помещён в надёжный банк. Доходы от вложений должны принадлежать фонду, который будет ежегодно распределять их в виде премий тем, кто в течение предыдущего года принёс наибольшую пользу человечеству… Указанные проценты необходимо разделить на пять равных частей, которые предназначаются: одна часть — тому, кто сделает наиболее важное открытие или изобретение в области физики; другая — тому, кто сделает наиболее важное открытие или усовершенствование в области химии; третья — тому, кто сделает наиболее важное открытие в области физиологии или медицины; четвёртая — тому, кто создаст наиболее выдающееся литературное произведение идеалистического направления; пятая — тому, кто внёс наиболее существенный вклад в сплочение наций, уничтожение рабства или снижение численности существующих армий и содействие проведению мирных конгрессов… Моё особое желание заключается в том, чтобы при присуждении премий не принималась во внимание национальность кандидатов…»

Правила премии [ | ]

Основным документом, регулирующим правила вручения премии, является статут Нобелевского фонда.

Премией могут быть награждены только отдельные лица, а не учреждения (кроме премий мира). Премия мира может присуждаться как отдельным лицам, так и официальным и общественным организациям.

Нобелевские премии [ | ]

В завещании Нобеля предусматривалось выделение средств на награды представителям только пяти направлений:

Кроме того, вне связи с завещанием Нобеля, с 1969 года по инициативе Банка Швеции присуждается также премия по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, неофициально именуемая Нобелевской премией по экономике. Она присуждается на тех же условиях, что и другие Нобелевские премии. В дальнейшем правление Фонда Нобеля решило более не увеличивать количество номинаций.

От лауреата требуется выступление с так называемой «Нобелевской мемориальной лекцией», которая публикуется затем Нобелевским фондом в особом томе.

Фонд Нобеля [ | ]

Размер Нобелевской премии [ | ]

Процедура присуждения премии [ | ]

Номинирование на премию [ | ]

Вручение премии [ | ]

Процедуре награждения предшествует большая работа, которая ведётся круглый год многочисленными организациями по всему миру. В октябре лауреаты уже окончательно утверждаются и объявляются. Окончательный отбор лауреатов осуществляют Шведская Королевская академия наук, Шведская академия, Нобелевская ассамблея Каролинского института и Норвежский нобелевский комитет. Процедура награждения происходит ежегодно, 10 декабря, в столицах двух стран — Швеции и Норвегии. В Стокгольме премии в области физики, химии, физиологии или медицины, литературы и экономики вручаются королём Швеции, а в области защиты мира — председателем Норвежского нобелевского комитета — в Осло, в городской ратуше, в присутствии короля Норвегии и членов королевской семьи. Наряду с денежной премией, размер которой меняется в зависимости от дохода, полученного от Нобелевского Фонда, лауреатам вручается медаль с его изображением и диплом.

Банкет завершается выносом мороженого, увенчанного, как короной, шоколадной монограммой-вензелем «N». В 22:15 шведский король даёт знак к началу танцев в Золотом зале ратуши. В 1:30 гости расходятся.

Абсолютно все блюда из меню, начиная с 1901 года и далее, можно заказать в ресторане ратуши Стокгольма. Стоит такой обед немногим менее 200 долларов США. Ежегодно их заказывает 20 тысяч посетителей, и традиционно наибольшей популярностью пользуется меню последнего Нобелевского банкета.

Нобелевский концерт [ | ]

Нобелевский концерт — одна из трёх составляющих Нобелевской недели наравне с вручением премий и Нобелевским ужином. Считается одним из главных музыкальных событий года европейских и главным музыкальным событием года скандинавских стран. В нём принимают участие самые видные классические музыканты современности. Фактически нобелевских концертов два: один проводится 8 декабря каждого года в Стокгольме, второй — в Осло на церемонии вручения Нобелевской премии мира.

Эквиваленты Нобелевской премии [ | ]

Многие области науки остались «неохваченными» Нобелевской премией. В связи с известностью и престижностью Нобелевских премий, наиболее престижные награды в других областях часто неформально называют «Нобелевскими».

Математика и информатика [ | ]

«Эквивалентами» Нобелевской премии по математике являются Филдсовская премия и Абелевская премия, в области информатики — Премия Тьюринга. Премия Абеля дополняет гуманитарную премию Хольберга.

Экономика [ | ]

Неофициально так называют Премию Банка Швеции в экономических науках памяти Альфреда Нобеля. Премия учреждена Банком Швеции в 1969 году. В отличие от остальных премий, вручаемых на церемонии награждения Нобелевских лауреатов, средства для данной премии выделяются не из наследства Альфреда Нобеля. Поэтому вопрос о том, считать ли эту премию «истинно Нобелевской», является дискуссионным. Лауреат Нобелевской премии по экономике объявляется во второй понедельник октября; церемония вручения всех премий проходит в Стокгольме 10 декабря каждого года.

География [ | ]

Музыка [ | ]

Искусство [ | ]

Ежегодно Его Императорское Высочество принц Хитати, почётный покровитель Ассоциации искусств Японии, вручает пять наград «Императорская премия (Praemium Imperiale)», которые, по его словам, восполняют пробел в номинациях Нобелевского комитета — специально разработанные медали, дипломы и денежные премии в пяти областях искусства: живопись, скульптура, архитектура, музыка, театр/кино. Вознаграждение составляет 15 миллионов йен, что равно 195 тысячам долларов.

Архитектура [ | ]

За достижения в области архитектуры ежегодно присуждается Притцкеровская премия.

Критика [ | ]

Спорные награждения [ | ]

Неоднократное награждение [ | ]

Премии (кроме премий мира) могут присуждаться только один раз, но в истории присуждения встречались немногочисленные исключения из этого правила. Лишь четыре человека удостаивались Нобелевской премии дважды:

Организации [ | ]

Одна семья [ | ]

В 1903 году Пьер Кюри и его супруга Мария Склодовская-Кюри получили Нобелевскую премию по физике. После смерти мужа, Мария в 1911 году получила вторую Нобелевскую премию — по химии. В 1935 году их старшая дочь Ирен Жолио-Кюри, совместно с супругом, Фредериком Жолио-Кюри, также получили Нобелевскую премию по химии. Таким образом, Ирен Жолио-Кюри — первый Нобелевский лауреат, которая являлась ребёнком предыдущих Нобелевских лауреатов.

Нобелевская премия в искусстве [ | ]

Шнобелевская премия [ | ]

Шно́белевские премии, Игнобельская премия, Антинобелевская премия (англ. Ig Nobel Prize ) — пародия на Нобелевскую премию. Десять Шнобелевских премий вручаются в начале октября, то есть в то время, когда называются лауреаты настоящей Нобелевской премии, — за достижения, которые сначала вызывают смех, а потом заставляют задуматься ( first make people laugh, and then make them think ). Премия учреждена Марком Абрахамсом и юмористическим журналом «Анналы невероятных исследований».