Что такое новгородские былины

Чичеров В.И.: Русское народное творчество

Былины новгородского цикла.

БЫЛИНЫ НОВГОРОДСКОГО ЦИКЛА

Былины новгородского цикла разрабатывают темы общественного и семейного быта. Воинская тематика киевских былин имела общерусское значение. Новгород, почти не знавший татарского ига, не разрабатывал былин с воинской тематикой. Из новгородских былин, как сказано, особенно большое значение имеют былины «Садко» и «Василий Буслаев». К новгородским былинам, по справедливому предположению В. Ф. Миллера, относится также былина о Вольге и Микуле, в которой, помимо характерных для северной Руси географических и бытовых деталей (см. описание поля Микулы, упоминание о соляном вопросе, название Ореховца-Шлиссельбурга и др.), имеется контрастное противопоставление князя-дружинника крестьянину, легко объяснимое в Новгородской Руси, в которой князь был приглашенным со стороны лицом, не имеющим права на землю.

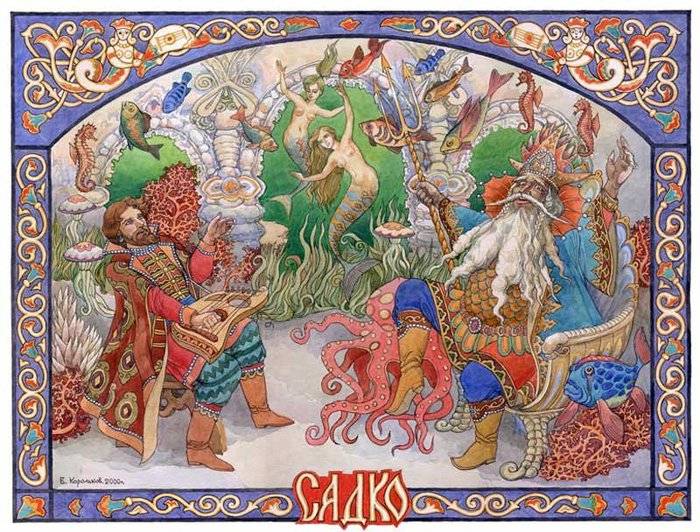

Изображение в былине о Садко купеческих пиров, похвальбы лавками с товарами заключает острые социально-бытовые характеристики. Былина разрабатывает тему чудесного избавления от нищеты. Сам по себе такой мотив мог зародиться только в среде, где недоедание-недопивание было обычным явлением. Сказители в начале былины рисуют Садко нищим гусляром, создателем чудесных песен. Сила его искусства огромна, она способна вызвать отклик в самой природе. Но это искусство новгородским купцам оказалось ненадобно, и Садко не на что было жить, нечем было себя кормить. Садко уходит от купцов на берег Ильмень-озера и своей игрой на гуслях и пением покоряет водную стихию. Сам царь морской поднимается из глуби вод и одаривает гусляра невиданными дарами — «рыбами золотые перья». Нищий гусляр, представитель народного искусства, побеждает именитых купцов.

Былина о Садко построена на показе конфликта бедного гусляра и купцов Новгорода (купцы не зовут Садко на пир; Садко игрой на гуслях восхищает морского царя, получает ог него награду и по его наущению спорит с купцами; Садко выигрывает спор, делается богатым, гордится своим богатством, спорит с купцами повторно). Конфликт разрешается благополучно для Садко до тех пор, пока он борется с отдельными купцами. Как только Садко теряет сознание своей связи с коллективом и приходит к противопоставлению себя всему Великому Новгороду, он проигрывает. Поражение того, кто противопоставляет себя коллективу-народу, неизбежно — такова идея, утверждаемая былиной и определяющая развитие сюжета. Во второй части повествуется, как побежденный Новгородом Садко, покинув родной город, странствует по морям. Былина сочетает мысль о чудесном преодолении социальной несправедливости (богатые купцы — бедный гусляр) с прославлением Новгорода.

«Калева- лой» (образ чудесного музыканта Вайнемейнена толковался некоторыми исследователями как параллельный и даже тождественный Садко; морской царь былины истолковывался как переработка водяного бога Ахто карело-финского эпоса). Эпизод опускания Садко в море рассматривался как вариация темы бросания грешника в море, разработанной Библией (история Ионы во чреве китовом) и средневековой литературой (ср. историю о Садоке в старофранцузском романе «Tristan de Leonois»).

Возведение былины о Садко к иностранным источникам и толкование ее как переработки фольклора и литературы других народов глубоко ошибочны. Но самые параллели к былине о Садко должны учитываться, как материал для изучения русского эпоса, помогающий раскрыть его особенности и то общее, что роднит былины с героическим средневековым эпосом других народов.

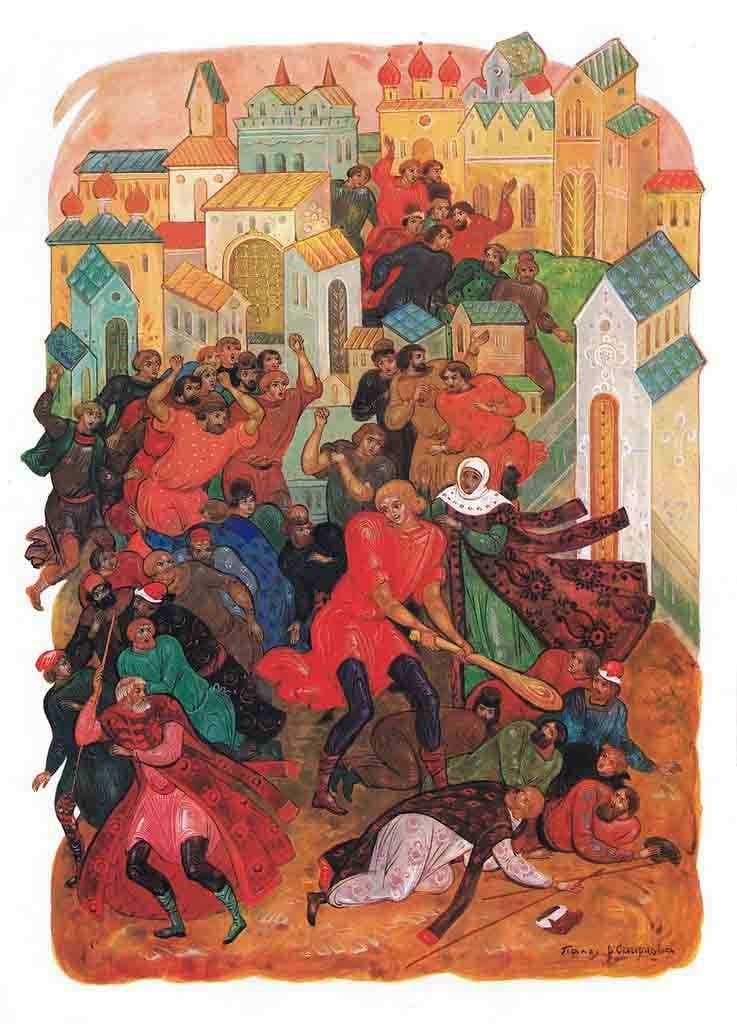

Столь же замечательным образцом новгородского былевого эпоса являются две былины о Василии Буслаеве — о его молодости («Василий Буслаев и мужики новгородские») и о том, как он ездил молиться («Смерть Василия Буслаева»). Эти былины, отражая быт и социальные взаимоотношения средневекового Новгорода (в них содержатся замечательные бытовые зарисовки, имеющие соответствия в летописных записях — см. Новгородскую летопись и Софийский временник), особенно важны тем, что отразили ранние проблески критицизма и элементов рационализма на Руси.

В былинах о Василии Буслаеве отражено критическое отношение к догмам, утверждаемым церковью и всем строем феодального государства. Самый образ Васьки Буслаева характеризуется отсутствием суеверия, столь типичного для средневековья, и стремлением нарушить установленный строем порядок вещей. О Буслаеве говорят, что он «ни в сон, ни в чох, ни в птичий грай не верует». Отсутствие уважения ко всему, что почиталось как освещенное религией, проявляется во многих поступках Васьки. Так, в пылу боя на мосту через Волхов Васька не задумывается поднять руку на своего «крестного батюшку»; надо припомнить, что крестный предстает перед Васькой в духовном облачении, следовательно, Ваську не останавливает и монашеская одежда. У гроба господня Васька нарушает правила поведения, входя нагим в Иордань-реку. Творил Васька и другие запретные для христианина дела.

Эти характерные черты образа Буслаева всецело объясняются идейной жизнью русского средневековья. Чем больше усиливался идеологический гнет русской церкви, тем рациональнее становилось сознание людей. В условиях господства религиозного мировоззрения он нередко принимал формы «еретических» движений. Таковы были известные на Руси ереси стригольников и жидовствуйпцих. Последние, например, отрицали божественность Иисуса Христа, чудотворность икон и многое другое, что отстаивала каноническая православная церковь как основные элементы христианского вероучения.

«еретическими» направлениями русской общественной мысли. Но эпические песни о нем несомненно отразили обстановку, которая порождала по-разному выражающийся рационализм. Протест Василия Буслаева против установившихся запретов, нарушение им устоев и правил жизни, неверие в поверья и приметы отражали прогрессивные явления общественной жизни средневековой Руси. А. М. Горький справедливо подчеркивал, что образ Буслаева явился специфически русским обобщением общественных явлений и указывал, что в нем отразились некоторые стороны национального русского характера.

Необходимо заметить, что народное творчество отмечает неосознанность протеста Буслаева. Самый протест целиком захватывает героя былины, заставляя его нарушать все правила общежития, совершать также и неразумные действия — всецело ради бесшабашного удальства. Отсюда идет некоторая противоречивость образа, сказывающаяся в том, что Васька, воспринимаемый как явно положительный герой, поступки которого выражают протест против средневекового застоя, против установившихся обычаев, совершает ряд действий, по существу ненужных, ничего не дающих, а иногда противоречащих элементарным правилам поведения (см., например, эпизод с мертвой головой). Василий Буслаев не знает удержу ни в чем; он сам становится жертвой нарушения запретов и в конце концов гибнет.

полностью подтверждается летописными рассказами (ср. в Новгородских летописях). Сочетание правдиво отображенных идеологических явлений средневековой Руси с точными и яркими зарисовками общественного и семейного быта выделяют былину о Василии Буслаеве как одну из наиболее художественных самобытных эпических песен русского народа.

С новгородскими былинами соприкасается (а быть может, в новгородских землях и была создана) былина о Вавиле и скоморохах. Основание для этого предположения дает то, что скоморошья песенная и былинная традиция живо сохранялась на территории новгородских пятин вплоть до XX в., и былина «Вавила и скоморохи», записанная на р. Пинеге, представляет собой яркий образец этой традиции. Новгород в XV—XVII вв. наряду с Москвой был центром средоточия скоморошьего искусства. Естественно, что преследование скоморохов, гонение на скоморошье искусство, особенно сильное в XVII столетии, в новгородчине проходило также. Скоморохи в грамотах Московской Руси были объявлены слугами дьявола, а их искусство— бесовским Былина о Вавиле и скоморохах как бы отвечает правительству и духовенству и называет искусство скоморохов святым. Эта былина — апология скоморошьего искусства.

В былине царь Собака с сыном, дочерыо и зятем противопоставлены скоморохам, ведущим с собой крестьянина Вавилу. Видеть какое-либо определенное лицо под именем царя Собаки (например, царя Алексея Михайловича, особенно сурово преследовавшего скоморохов) нет достаточных оснований. Скорее всего этот образ надо понимать, как обобщающий эпический образ, противостоящий скоморохам, с которыми, по их призыву,, оставив повседневную работу в поле, идет крестьянин Вавила. Силой своего искусства— песней и игрой — Вавила и скоморохи вызывают огонь, испепеляющий «ипищее царство» царя Собаки. На царство скоморохи сажают Вавилу. Заслуживает внимание и то, что в былине скоморохи, идущие на царя Собаку, названы именами святых Кузьмы и Демьяна — бессребреников (т. е. неимущих), покровителей ремесленников (в основном — кузнецов). О них былина говорит: «Не простые люди-то, святые!».

Новгородские былины

К новгородским былинам относятся былины о Садко, богатом госте и о Василии Буслаеве. Некоторые учёные причисляют к этому циклу и былины о Микуле, а также о Ставре и др.

Новгородский цикл былин представляет собой продолжение общерусских эпических традиций, но в силу своеобразия общественно-экономических и политических условий жизни Новгорода эти былины отличаются особого рода тематикой, сюжетами и типами героев.

К новгородским былинам относятся былины о Садко, богатом госте и о Василии Буслаеве. Некоторые учёные причисляют к этому циклу и былины о Микуле, а также о Ставре и др.

Для новгородских былин характерны социальные темы. Даже когда в былинах основное место занимают личные или семейные конфликты, то и тогда социальная сторона жизни определяет их особенности. Это обусловлено своеобразием жизни Новгорода, большого торгового центра, который вёл торговлю со многими странами.

Новгород представлял собой политически независимую область. Былины новгородского цикла отразили многие особенности новгородского общественного и частного быта. В них обрисованы 2 части города и соединяющий их мост через реку Волхов, торговые ряды, быт купечества, влияние церкви и крепкие семейные порядки. Новгород во многом соперничал с Киевом. Новгородцы гордились своим городом, и это сказалось в былинах: в них нередко он прославляется.

В былинах о Микуле и о Ставре киевские князья посрамлены новгородцами. Садко, решивший соперничать с Новгородом, терпит поражение.

Новгородский цикл былин не имеет героических сюжетов. Это объясняется тем, что Новгород значительно меньше, чем южные земли, подвергался набегам татаро-монголов и меньше вёл с ними борьбу. Сосредоточенность интересов на торговой деятельности и внутренних конфликтах, а не на борьбе с внешними врагами, определили характер сюжетов этого цикла былин.

Удалённость от территорий, подвергавшихся набегам, широкие торговые связи с другими странами, значительное развитие ремёсел сделали Новгород не только своеобразной торговой республикой, но и соперником Киева, а затем и Москвы.

Новгородский цикл былин

Слагали и рассказывали эти былины скоморохи, которыми особенно славился древний город. Естественно, за щедрую награду они старались угодить вкусам новгородской буржуазии, создавая яркие, увлекательные, а порой и забавные сюжеты из их жизни.

Содержание былин новгородского цикла

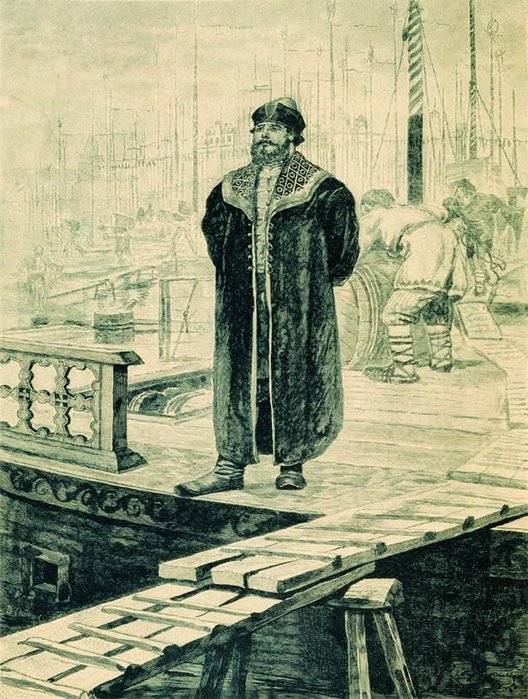

Самый известный герой новгородский сказаний – Садко. Вышедший из небогатой среды (то ли гусляр, то ли простой купец, то ли просто добрый молодец) он становится весьма состоятельным. Такой сюжет не мог не привлекать увлечённых идеей обогащения жителей торгового центра.

В сюжетах былин о Садке можно выделить три линии: о его обогащении, о состязании с новгородцами, и о Царе Морском. Иногда всё это могло быть заключено в одно сказание. Но в любом варианте большое внимание уделялось обычным бытовым сценам новгородской реальности, ярко рисовалась купеческая среда. По сути, все легенды о Садке прославляют богатство самого господина Великого Новгорода.

Апогеем расцвета новгородского стремления к получению капиталов становится былина о Ставре. Повествует она о знатном новгородском боярине-капиталисте, занимающемся барышничеством и ростовщичеством. Былинного Ставра заключает в темницу князь Владимир – здесь можно увидеть столкновение и соперничество Киева и Новгорода, а прототипом служит сотский, заточённый Владимиром Мономахом. Но все симпатии сказителя явно на стороне новгородского боярина.

Былины о Василии Буслаеве

Любимцем новгородских жителей был Васька Буслаев – разудалый молодец, герой Новгородского ушкуйничества, лихих грабежей в новгородских колониях, любитель покуражиться и попировать. В отличие от других былинных героев, ходивших по Руси, новгородский Буслаев славится не воинским героизмом, а удалью во внутренних поединках и конфликтах беспокойной республики.

Выражением вкусов новгородских жителей становятся и другие былины – о Хотене Блудовиче, решившем посвататься к дочери спесивой и богатой вдовы, о богатом госте Терентьище и т.д. Они носят сугубо реалистически-жанровый характер, ярко иллюстрируя обыденную жизнь и вкусы новгородской буржуазии.

Роль новгородского цикла былин

Новгород представлял собой богатейший торговый центр, открытый культурным влияниям Запада и Востока. При этом он всегда напоминал некий растревоженный острой борьбой социальных групп улей. Самим своим характером он формировал культ богатства, роскоши и заморских путешествий.

Появившийся в таких обстоятельствах новгородский цикл былин позволяет взглянуть не на сказочные подвиги богатырей, как в былинах киевского цикла, а на обычную жизнь древнего города. Даже стиль изложения и сюжет этих песен напоминают скорее яркие и захватывающие «сплетни», разносимые по шумному городу скоморохами и сказителями. Именно поэтому новгородские былины выделяют среди своих «собратьев», относя скорее к разряду европейских новелл о городской жизни (фабльо).

Былина

теория по литературе 📖 формы произведений

Былина – это фольклорная песня эпического характера, в центре сюжета которой лежит какое-либо героическое событие.

История возникновения (зарождения) былины как жанра

Былины возникли в IX-XIII вв. на южных территориях древнерусского государства и оттуда пришли на север Руси. Их появление связано с древними песнями и легендами, которые являлись формой выражения исторического сознания русского народа. Долгое время эти произведения передавались из уст в уста.

Былины отражали в поэтической форме исторические события, переплетённые с фантастическим вымыслом. Писали былины анонимные авторы, которые укрепляли в сознании народа образы сильных, мужественных и справедливых героев-богатырей.

К XIII- XV вв. этот жанр получил наибольшее распространение.

Изначально былины именовались поэмами и богатырскими сказками. Однако в 40-х гг. XIX в. русский этнограф-фольклорист ввёл термин «былина». Само слово «былина» происходит от существительного «быль», т. е. то, что произошло в действительности (в отличие от небылицы). Только в первой половине ХIХ в. былины стали записывать и издавать.

До 20-х гг. XX в. их исполняли певцы-сказители. Первым собранием русских былин считается сборник «Древние российские стихотворения» (1804 г.) Кирши Данилова.

В XIX-XX вв. возрастает интерес к собранию былин. Люди понимали, что исполнителей былин с каждым годом становится всё меньше. Известные собиратели былин: П. В. Киреевский, П. Н. Рыбников, А. B. Марко, А. Д. Григорьев и другие.

Благодаря сложному труду собирателей были изданы сборники «Песни, собранные П. Н. Рыбниковым» (1861-1867 гг.) и «Онежские былины, записанные летом 1871 года».

К середине XX века былины почти полностью исчезают из устного репертуара.

Характерные особенности былин

Былина имеет ряд характерных особенностей:

Картина В. Васнецова «Богатыри»

Особенности построения сюжета и композиции в былинах

Художественные приемы в былинах

В былинах используется множество художественных приёмов и средств:

«Засвистал-то Соловей да по-соловьему, Закричал злодей-разбойник по-звериному – Так все травушки-муравы уплеталися, Да й лазоревы цветочки осыпалися, Темны лесушки к земле все приклонилися».

«Илья Муромец и Соловей Разбойник»

«Илья Муромец и Соловей Разбойник», иллюстрация

«А приехали они да на святую Русь, На святую Русь да под Киев град…».

«Ещё день за день ведь, как и дождь дождит, А неделя за неделей, как трава растёт, А год за годом, как река бежит».

«Добрыня Никитич в отъезде»

Циклы былин

Выделяют два цикла былин: киевский и новгородский.

Главными героями былин киевского цикла являются герои-богатыри (Илья Муромец, Святогор, Алеша Попович и др.), которые защищают города Древней Руси от иноземных захватчиков (татар, половцев, печенег и др.).

В новгородском цикле былин повествуется о жизни и быте горожан Новгорода. В те времена Новгород находился на Севере древнерусского государства и был торговым важнейшим центром. Также рассказывается о таланте и удали русского народа. Центральным образом новгородских былин являлся купец Садко.

Представители жанра в школьной программе

В школьную программу входят следующие былины: «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Илья Муромец и Идолище Поганое», «Илья Муромец и Калин-царь», «Три поездки Ильи Муромца», «Вавила и скоморохи», «Вольга и Микула Селянинович», «Садко», «Ставр Годинович», «Святогор и сумочка переметная», «Святогор и Микула Селянинович», «Василий Буслаев» и др.

Странные богатыри Новгорода

Господин Великий Новгород всегда стоял особняком среди прочих русских городов. В нём особенно сильны были вечевые традиции, и роль князя в течение длительного времени сводилась к арбитражу и организации защиты внешних границ. Большую роль в политике и общественной жизни играли богатые семейства, но все грамоты и договоры скреплял своей печатью архиепископ – именно его иностранные путешественники и называли его «сеньором города». Необычными были и новгородские богатыри. Казалось бы, во врагах недостатка никогда не было: литовцы, шведы, рыцари-меченосцы, языческие племена – было от кого и обширные владения, и родной город защищать. Да и по характеру своему новгородцы были людьми весьма авантюрными и задиристыми. Тем не менее, новгородских богатырей всего два – Садко и Василий Буслаев, да и то, не совсем «правильных». Правда, иногда в число новгородских богатырей включают и Гаврилу Олексича – правнука некоего Ратмира (Ратши). Но Гаврило Олексич не геройствовал в одиночку, подобно Илье Муромцу, и не сражался с чудовищами, как Добрыня и Алёша Попович – свои подвиги он совершал в составе новгородского войска. Прославился во время Невской битвы (1240 г.), когда, преследуя шведов, попытался на коне въехать на корабль, но был сброшен в воду. У Гаврилы Олексича были два сына: Иван Морхиня и Акинф. Одним из внуков Ивана был Григорий Пушка, который считается основателей дворянского рода Пушкиных. От другого сына Гаврилы, Акинфа, вели свой род Каменские, один из которых стал героем статьи Чёртов генерал. Николай Каменский и его суворовское прозвище.

Известны две былины об этом богатыре: «Василий Буслаев и новгородцы» (записаны 20 вариантов) и «Поездка Василия Буслаева» (15 записей).

В.И. Даль сообщает, что слово «буслай» означает буквально «разгульный мот, гуляка, разбитной малый». Между тем об отце Василия говорится:

Поэтому есть основания полагать, что «Буслаев» – это не отчество, и, тем более, не фамилия, а характеристика данного богатыря, который уже с 7 лет стал:

А когда Васька подрос, его «озорство» и «шуточки» стали носить уже чисто меркантильный характер. Набрав ватагу из 30 человек, многие из которых, судя по их прозвищам (Новоторженин, Белозерянин и др.), были пришлыми людьми, не новгородцами, он стал ходить на пиры, затевая ссоры с «купцами богатыми» и «мужиками новгородскими». И даже представители Церкви («старец» Пилигрим) не избежали Васькиного «озорства». В некоторых текстах этот старец – ещё и крестный отец Буслаева:

В итоге, «посадские мужики покорилися и помирилися» и обязались платить «на всякий год по три тысячи». Некоторые исследователи полагают, что в былине воспроизводится «борьба новгородских политических партий». Однако скорее можно предположить, что Васька выступает здесь как типичный «криминальный авторитет» и рэкетир.

Не исключено, что ватага Буслаева могла также оказывать услуги по защите своих клиентов, либо, напротив, устраивать нападения на их противников. Существование таких «бригад» даже в XV веке подтверждает Митрополит Иона, который сообщал в письме новгородскому архиепископу Евфимию, что имеются в Новгороде:

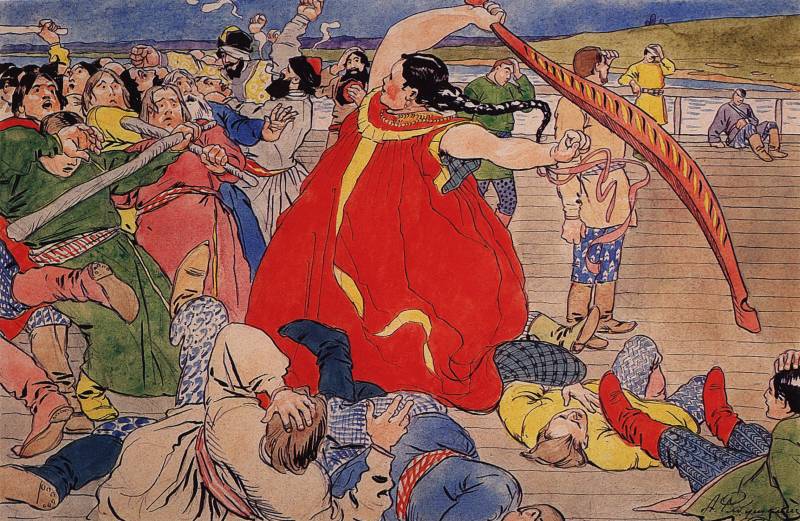

Однако в той же былине выясняется, что есть в Новгороде богатырь и посильнее Буслаева. Точнее – богатырка. Это некая девка-чернавка, служанка его матери, которая, по её приказу, в самый разгар «эпичной» уличной драки, запросто тащит непутевого Ваську с улицы и запирает его в погребе. Некоторые объясняют это неожиданное послушание буйного Буслаева его страхом ослушаться матери, но это совершенно не в характере данного богатыря, который, по его собственным словам, не верит, ни в сон, ни в чох, а лишь в тот самый, пресловутый, черняный вяз. Далее уже рассказывается о «подвигах» чернавки. Доставив Ваську «по назначению», эта девица, увидев, что его дружки терпят поражение, «сбрасывает с кипарисового коромысла ведра кленовые», и начинает орудовать им, как дубиной, прибив многих противников «до смерти».

А потом, наплевав на приказ своей хозяйки, выпускает Василия, который и завершает погром «новгородских мужиков», закончившийся договором о выплате той самой ежегодной «дани».

В следующей былине Василий вдруг осознаёт, что у него:

Снарядив корабль, он обращается к матери:

Знающая цену этим благим намерениям своего сына, мать даёт ему благословление с оговоркой:

Однако Ваське благословения на таких условиях не надо, он «как вьюн около её увивается», и мать уступает, даже помогает со снаряжением:

По дороге в Иерусалим ватага Буслаева встречается с разбойниками, которых «три тысячи, грабят бусы, галеры, разбивают червлены корабли». Но, «отведав» Васькиного «вяза», разбойники ему «кланяются», подносят богатые дары и даже дают провожатого.

Другое препятствие на пути – «субой быстрый, да вал густой», то есть, сильное течение и высокая волна, с этим опытная команда Василия тоже успешно справляется. Далее на Сорочинской горе (от названия реки, которая сейчас называется Царица – приток Волги) Буслаев видит череп, и, не находит ничего лучшего, кроме, как пнуть его ногой. И слышит грозное предостережение:

На распространенных в средневековой Руси лицевых синодиках часто встречались изображения черепа и змеи с похожими надписями. Например:

На Василия слова мертвой головы не производят ни малейшего впечатления, более того, похоже, он воспринимает их, как вызов. Так, например, добравшись до Святой земли, вопреки предупреждениям, купается голым в реке Иордан. На обратном пути, на той же Сорочинской горе, где лежит череп, Буслаев находит уже

Камень явно могильный, на нем высечена надпись, запрещающая через него перепрыгивать. Впрочем, имеются тексты, в которых надпись, напротив, носит характер вызова: «Кто этот камень скочит да перескочит?». В любом случае, характер не позволяет Буслаеву просто пройти мимо: он прыгает через камень сам, и приказывает прыгать своим спутникам. Затем, решает усложнить задачу: по одной версии, прыгает через камень вдоль, а не поперек, по другой – «лицом назад». И вот тут удача, наконец, оставляет этого богатыря:

Спутники похоронили его, как и было предсказано – рядом с черепом.

Здесь мы, вероятно, имеем дело с дохристианскими представлениями о том, что мертвые могут забирать с собой людей, которые перешагивают через труп, или через могилу. Особенно опасно перешагивать могилу вдоль, так как в этом случае человек не просто пересекает путь покойника, но разделяют с ним его путь.

Разумеется, были предприняты попытки соотнести былинного Василия Буслаева с каким-нибудь реальным историческим лицом. И.И. Григорович (российский историк XIX века) и С.М.Соловьев говорили о новгородском посаднике Васке Буславиче, о смерти которого сообщает Никоновская летопись (написанная в середине XVI века) под 1171 г. Помимо Никоновской, о смерти этого посадника говорится в Новгородской Погодинской летописи (написана в последней четверти XVII века): «Того же (1171) году преставился в Великом Новеграде посадник Василий Буславиев». Предполагается, что это известие попало в данную летопись из Никоновской. Доверяли этим известиям также литературовед А.Н.Робинсон и советский историк и филолог Д.С.Лихачев.

А вот Н.М. Карамзин отнесся к данным летописным известиям с недоверием. Выступил с критикой по этому поводу и академик И.Н. Жданов, который выяснил, что в списках новгородских посадников нет никакого Василия Буслаева, либо человека с именем, хоть отдаленно похожим. С.К. Шамбинаго считал Никоновскую летопись ненадежным источником из-за частых вставок «песенного материала». Современные исследователи согласны с ним, считая, что Никоновская летопись включает «известия, почерпнутые из фольклорных источников». А вот в гораздо более «авторитетной» среди историков Новгородской Первой летописи посадником в 1171 г. назван некий Жирослав.

Другой новгородский богатырь – знаменитый Садко, опять-таки, абсолютно не похож на героев былин Киевского цикла. Садко не обладает богатырской силой, но является прекрасным (возможно – гениальным) гусляром и певцом. Именно его голос привлекает морского царя, от которого герой и получает награду, возводящую его в число первых людей Новагорода.

Собрано 40 вариантов былины о Садко, которые, по месту записи, разделяют на 4 группы – олонецкую, беломорскую, печорскую и урало-сибирскую. В числе последних – былина молотового мастера Невьянского завода Демидовых – знаменитого Кирши Данилова. При этом абсолютно полный, содержащий все эпизоды, вариант лишь один – записанный у онежского сказителя А.П. Сорокина (от него получены были также записи ещё 10 былин). У Сорокина былина о Садко состоит из трёх частей, которые у других сказителей оказываются отдельными песнями.

О происхождении Садко былины дают разные версии: по первой из них, Садко – коренной новгородец, по второй – пришлый человек. Вторая версия кажется более предпочтительной, так как в былине Кирши Данилова сообщается, что, разбогатев, Садко остается изгоем, и даже просит морского царя: «Поучи меня жить в Новеграде».

Морской царь советует ему:

Думаю, что коренной новгородец и сам бы догадался, кого надо пригласить на «почестен пир», к кому подольститься и с кем нужные знакомства завести. Но не будем забегать вперед.

Прежде всего скажем, почему Садко пришлось в одиночестве петь на берегу Ильмень-озера. Оказывается, его, по какой-то причине, перестали приглашать на пиры (возможно, репертуар перестал устраивать, но, может быть, Садко позволил себе какую-то дерзость), и он находился в состоянии депрессии. Привлеченный его пением, морской царь предлагает ему награду. По самой известной версии, Садко должен побиться с именитыми людьми об заклад, что поймает в Ильмень-озере рыбу-золотое перо.

Не совсем понятно, какую ценность имеет данная рыба, и почему этот заклад так интересен новгородским купцам: ну, есть, быть может, в озере какая-то очень редкая рыба. Раз человек спорит, возможно, он уже ловил её, и знает место, где она водится. Зачем по такому ничтожному поводу ставить на кон всё свое состояние? По менее распространенной, но более логичной версии, Садко нанимает рыбацкую артель, которая ловит для него множество большой и малой, красной и белой рыбы. За ночь пойманная (и сложенная в амбар) рыба превращается в золотые и серебряные монеты – это запись всё того же Кирши Данилова.

На этом заканчивается первая часть былины Сорокина (и первые песни о Садко других сказителей). А вторая начинается с того, что, разбогатев, Садко остаётся чужим в Новгороде, и, следуя совету морского царя, пытается наладить контакты с влиятельными людьми. Но и тут у него ничего не получается, потому что на этом пире случается новая ссора с именитыми новгородцами. В итоге, он опять бьется об заклад, что сможет скупить все товары Новгорода. Иногда ему это удаётся, и он снова посрамляет новгородских купцов, но чаще Садко терпит неудачу (так как товары все время подвозят: сначала московские, потом – иноземные, а цены на них повышаются). Так или иначе, Садко оказывается владельцем огромного количества ненужных ему товаров, сбыть которые в Новгороде невозможно. А вот с наличными деньгами, вероятно, уже проблемы. Именно поэтому ему приходится плыть «за море» – попытаться реализовать их: начинается третья, самая сказочная (и, как полагают, самая древняя и архаическая) часть былины.

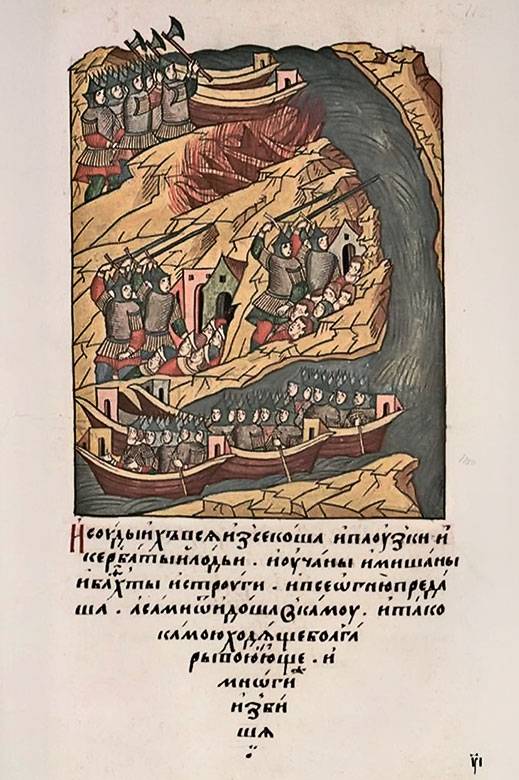

Через Волхов, Ладожское озеро и Неву Садко попадает в Балтийское море, из него – в далёкие страны (в некоторых вариантах былин называется даже Индия), где удачно распродаёт все товары.

Основные приключения начинаются по пути домой. На море обрушивается странная буря: вокруг – огромные волны, ветер рвёт паруса, но корабли Садко стоят на месте. В былинах, записанных на Русском Севере, Садко посылает посмотреть: не сидит ли его корабль на «луде подводной» (подводная россыпь камней, характерная именно для Белого моря). Но сам уже догадывается, что дело плохо: у него, видимо, остались какие-то неоплаченные долги перед морским царем, и он делает все возможное, чтобы избежать встречи с «благодетелем». Вначале Садко прибегает к старинному обряду «кормления моря», который в Новгороде помнили и в начале ХХ века – рыбаки бросали в воду хлеб с солью. Садко не мелочится – он приказывает бросать в море бочки с золотом, серебром и жемчугом. Однако буря не прекращается, а корабли, по-прежнему, стоят на месте, и всем становится ясно, что требуется человеческая жертва (те же новгородские рыбаки ещё в конце XIX века порой бросали в воду, как заместительную жертву, соломенное чучело). В.Г.Белинский, как известно, восхищался «удалью» Садко, в том числе и его готовностью спасти товарищей ценой своей жизни. Однако «готовность» эта выглядит несколько сомнительной, и в данной ситуации Садко ведет себя не слишком порядочно: зная, кого требует к себе морской царь, он всячески пытается обмануть судьбу. Вначале объявляет, что к морскому царю пойдет тот, чей жребий утонет, потом – наоборот, чей останется наплаву, причем свой «жребий» он на этот раз делает из железа, а у его подчиненных они «ветляные» – всё напрасно. Поняв, наконец, что морского царя не перехитришь, Садко в последний раз (как он думает) играет на гуслях, надевает самую дорогую соболью шубу и приказывает спустить в море дубовый плот. На этом плоту он засыпает, и просыпается уже в морском царстве. Учитывая, что в финале былины Садко снова просыпается – на берегу речки Чернавы (либо Волхова), некоторые считали его подводные приключения сном.

Итак, оказавшись на дне, Садко встречается с морским царем. Существует несколько версий причины такого «вызова». Согласно первой, самой прозаической и неинтересной, морской царь, действительно, недоволен тем, что не получил дани:

Согласно второй, он хочет задать Садко некие вопросы: требует, чтобы он рассудил его в споре с царицей:

Садко отвечает, что золото дорого, но железо людям нужнее.

В одном-единственном варианте морской царь желает сыграть с Садко в шахматы. Но, чаще всего, он хочет ещё раз послушать его игру на гуслях и пение.

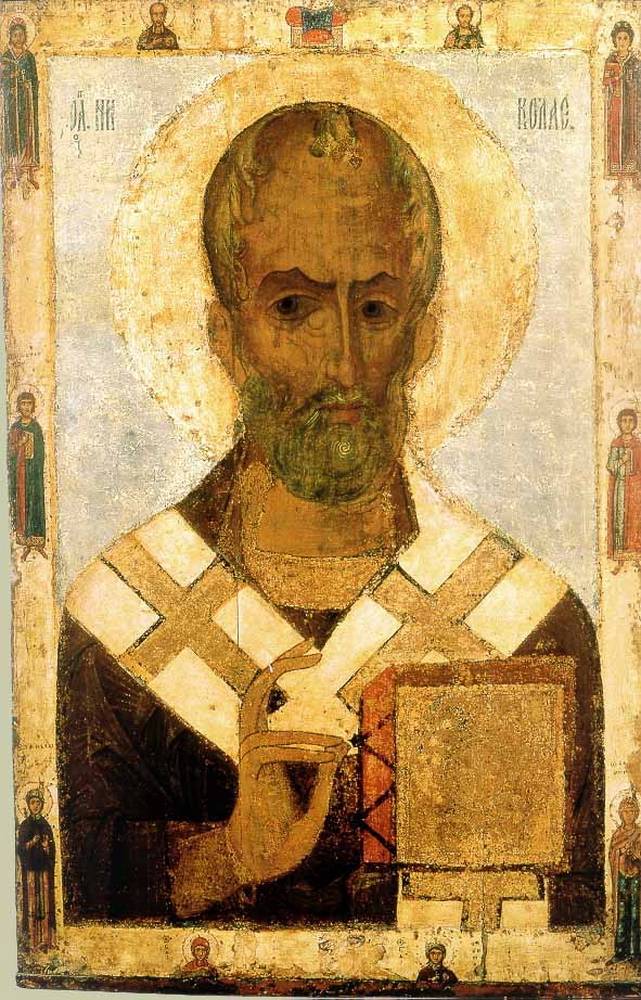

Играть и петь Садко приходится три дня без перерыва. Он не знает, что пляска морского царя вызвала страшную бурю на поверхности, об этом ему сообщает оказавшийся рядом седой бородатый старик, в котором Садко узнаёт святого Николу Можайского. Поскольку в Софийском соборе Киева, по преданию, рядом с его образом была найдена ранее утонувшая, но живая и вся мокрая девочка, Николу часто называли «Мокрым» и считали покровителем моряков и терпящих бедствие.

Святой приказывает сломать гусли – порвать струны и выломать шпенечки. Морской царь перестаёт плясать и буря прекращается. Далее следует «предложение, от которого нельзя отказаться»: царь требует, чтобы Садко принял новую награду и женился в его царстве. По совету святого Николая, Садко выбирает самую некрасивую из предложенных ему невест – Чернаву. Существует две версии необходимости такого выбора. Согласно первой, она – единственная земная девушка в подводном царстве, по второй, Чернава – воплощение реальной реки, протекающей близ Новгорода.

Заснув после брачного пира, герой просыпается на земле. Скоро возвращаются в Новгород и его корабли. Заканчивается былина обещанием Садко построить в Новгороде «церковь соборную».

Имеются ли реальные прототипы у этого новгородского купца-богатыря? В это трудно поверить, однако новгородские летописи утверждают, что Садко (Сотко, Сътко, Сотка) Сытинич (Сытиниц, Стънич, Сотич), спасённый святым Николаем, построил в детинце церковь святых Бориса и Глеба. Причем не одна, две или три – в общей сложности об этом говорят 25 источников. Среди них: Новгородская первая летопись обоих изводов, Новгородская вторая, Новгородская третья, четвертая и пятая, Новгородская Карамзинская, Новгородская Большаковская, Новгородская Уваровская, Новгородская Забелинская, Новгородская Погодинская, Летописец новгородских владык, Псковская первая летопись, Софийская первая, Пермская, Тверская, Московский летописный свод конца XV в,, Рогожский летописец, Владимирский летописец, Воскресенская и Никоновская летописи, и так далее.

14 источников содержат известие о закладке данной церкви в 1167 году. Сообщается также, она была построена на месте первого, деревянного, Софийского собора, сгоревшего в 1049 году. А потом эта церковь ещё много раз упоминается в летописях и актах: сообщается об её освящении (1173 г.), о восстановлении после пожара (1441 г.), о разборке за ветхостью (1682 г.).

Новгородский Детинец на Хутынской иконе, XVI–XVII в.в.

Это одно из двух дошедших до нашего времени изображений новгородской церкви Бориса и Глеба, которая здесь кажется больше и выше Софийского собора

Многие исследователи полагают, что на реальный рассказ, о чудом спасшемся в море купце, со временем наслоились откровенно фантастические детали. Возможно, какое-то влияние оказали и финские легенды о певце Вяйнемейнене и морском царе Ахто. В числе оптимистов оказались такие авторитетные историки, как А.Н. Веселовский, В.Ф. Миллер, А.В. Марков и Д.С. Лихачев, который сделал довольно смелое заявление о том, что «Садко летописи и Садко былин – одно и то же лицо». Но каждый, разумеется, волен иметь свое мнение по данному поводу.