Что такое нуклеиновые кислоты какие типы нуклеиновых кислот

Научная электронная библиотека

§ 2.1.11. Аминокислоты. Белки. Нуклеиновые кислоты

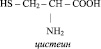

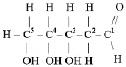

Аминокислотами называются органические соединения, содержащие аминогруппу и карбоксильную группу. Например:

Аминокислоты относятся к веществам со смешанными функциями. Кроме того, они являются азотсодержащими и кислородсодержащими одновременно. Некоторые природные аминокислоты содержат также серу, как, например, цистеин:

Наиболее характерным химическим свойством аминокислот является способность аминогруппы одной молекулы вступать в реакцию замещения с карбоксильной группой другой молекулы:

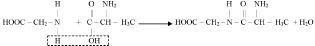

В результате образуется новая аминокислота, но уже с пептидной связью, способная взаимодействовать со следующей молекулой аминокислоты и образовать ещё одну пептидную связь. Последовательное увеличение количества пептидных связей в одной молекуле приводит к образованию полимеров, которые называются полипептидами, важнейшими представителями которых являются белки.

Белки – важнейшая составная часть клеток живых организмов – представляют собой полипептиды, составленные взаимодействием различных α-аминокислот. Таким образом, белки можно рассматривать как полимеры, мономером которых являются α-аминокислоты. Молекулярные массы природных белков колеблются от нескольких десятков тысяч до нескольких сот тысяч а.е.м. Аминокислотные остатки, являющиеся звеньями полипептида называют аминокислотными звеньями. Последовательность аминокислотных звеньев в линейной полипептидной цепи называется первичной структурой белковой молекулы (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Первичная структура белков.

R1, R2, R3, R4 – радикалы остатков аминокислот

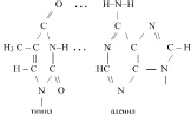

Благодаря многочисленным водородным связям между группами –СО– и –NH– первичная структура белков свёртывается в спираль, которая называется вторичной структурой белковой молекулы (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Вторичная структура белков

В свою очередь, вторичная структура также способна свернуться, образовав третичную структуру (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Третичная структура белков

Третичная структура поддерживается уже не только водородными связями, но также и ковалентными. В частности между атомами серы различных участков полипептида часто образуется дисульфидный мостик

Некоторые белковые макромолекулы могут соединяться друг с другом, образуя относительно крупные агрегаты. Подобные полимерные образования белков называются четвертичными структурами. Примером такого белка является гемоглобин, который представляет комплекс из четырёх макромолекул (рис. 2.9). Оказывается, что только при такой структуре гемоглобин способен присоединять и транспортировать кислород в организме.

Рис. 2.9. Четвертичная структура белков

Нуклеиновыми кислотами (полинуклеотидами) называют высокомолекулярные органические соединения, повторяющимся звеном которых являются нуклеотиды состоящие из

1. Остатка фосфорной кислоты – НРО3 –

2. Остатка рибозы

3. Радикалов азотистых оснований, а именно таких как: аденин, тимин, гуанин, цитозин, урацил.

Например, если радикал урацила обозначить У, то молекулярную формулу одного из нуклеотидов можно представить следующим образом:

К нуклеиновым кислотам относятся рибонуклеиновые кислоты (РНК) и дезоксирибонуклеиновые кислоты (ДНК). Рибонуклеиновые кислоты – это полинуклеотиды, включающие в себя остаток рибозы, радикалы аденина, гуанина, цитозина и урацила. Поскольку различные нуклеотиды РНК отличаются только радикалами азотистых оснований, то нередко каждый нуклеотид обозначают прописной первой буквой названия этого нуклеотида. Поэтому фрагмент какой либо РНК можно представить так

Первичная структура молекулы белка, синтезируемого на информационной (матричной) рибонуклеиновой кислоте (м-РНК) с помощью ферментов[31], определяется именно последовательностью нуклеотидов на этой РНК. Набору из трёх азотистых оснований, который называется триплет нуклеотидов или кодон, соответствует одна и только одна α-аминокислота. В настоящее время насчитывается 20 таких аминокислот (табл. х). Но одной аминокислоте может соответствовать несколько триплетов нуклеотида. Соответствие аминокислоты кодонам называется генетическим кодом. Реакции синтеза белка, у которого последовательность аминокислотных звеньев определяется последовательностью нуклеотидов м-РНК, называются реакциями матричного синтеза.

Последовательность нуклеотидов и-РНК в свою очередь определяется последовательностью азотистых оснований в дезоксирибонуклеиновой кислоте (ДНК), на которой и происходит синтез м-РНК

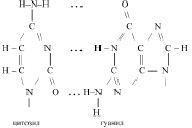

Дезоксирибонуклеиновые кислоты – это кислоты, состоящие из двух полинуклеотидных цепей, включающих в себя остаток дезоксирибозы, радикалы аденина, гуанина, цитозина, тимина и соединённых между собой по принципу комплементарности (совместимости) водородными связями. То есть, вместо радикала урацила, нуклеотиды ДНК содержат тимил, вместо остатка рибозы, остаток дезоксирибозы,

образующей замкнутый цикл соединением альдегидной группы с гидроксогруппой четвёртого атома углерода.

При этом А комплементарен Т, Г комплементарен Ц. То есть, фрагмент первичной структуры ДНК можно представить следующим образом:

Действительно, аденил в ДНК образует водородную связь только с тимилом, а тимил, только с аденилом. Гуанил только с цитозилом, а цитозил только с гуанилом:

Молекулярную формулу одного из нуклеотидов ДНК можно представить так

Вторичная структура ДНК представляет собой двойную спираль – две нити ДНК закручены одна вокруг другой (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Вторичная структура ДНК

Ферментативный синтез м-РНК осуществляется на одной из цепей ДНК в соответствии с принципом комплементарности. При этом аденин ДНК комплементарен урацилу РНК, тимил ДНК коиплементарен аденину РНК, гуанил ДНК комплементарен цитозилу РНК, цитозил ДНК комплементарен гуанилу РНК. Затем с м-РНК осуществляется матричный синтез белка. К каждому кодону информационной РНК доставляется соответствующая аминокислота с помощью транспортной РНК (т-РНК).

Таким образом, основным хранителем информации о структуре всех белков, вырабатываемых организмом является ДНК.

Отрезок ДНК, содержащий информацию о первичной структуре одного определённого белка, называется геном.

Процесс переписывания информации, содержащейся в гене ДНК на м-РНК называется транскрипцией.

1. Приведите структурные формулы аминокислот, которые Вы знаете. Дайте им названия.

2. Дайте определения понятиям: полипептиды и белки.

3. Что представляют собой первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры белка?

4. В чём сходство и различия химического состава, строения ДНК и РНК? Что такое ген?

5. Каким образом в клетках живых организмов синтезируется м-РНК? Что такое транскрипция?

6. Что такое матричный синтез? Почему в качестве отдельной структурной единицы РНК рассматривают три соседних нуклеотида, а не два или, например, четыре?

Биология. 11 класс

§ 7. Нуклеиновые кислоты. Строение и функции ДНК

Для каждого вида живых организмов характерны свои отличительные особенности. Более того, различия существуют и между особями одного вида, поскольку каждая из них обладает уникальным сочетанием признаков. При этом каждый организм способен передавать свои признаки потомкам по наследству.

Известно, что признаки и свойства организма определяются, прежде всего, белками, которые синтезируются в его клетках. Поэтому информацию о первичной структуре белков называют наследственной или генетической. Установлено, что данная информация содержится в молекулах нуклеиновых кислот. Эти биополимеры также обеспечивают синтез белков, т. е. реализацию наследственной информации и ее передачу последующим поколениям при размножении.

Таким образом, нуклеиновые кислоты выполняют особые функции, не характерные для других химических соединений. Нуклеиновые кислоты — это биологические полимеры, обеспечивающие хранение, реализацию и передачу наследственной информации.

Нуклеиновые кислоты были открыты в 1869 г. швейцарским биологом Ф. Мишером в ядрах лейкоцитов человека. От латинского слова nucleus — ядро и происходит название этих соединений. Нуклеиновые кислоты содержатся в клетках всех живых организмов, причем не только в ядре, но и в цитоплазме, в составе некоторых органоидов.

*Атомы углерода в составе пентозы принято обозначать цифрами с символом «штрих» — от 1′ до 5′, чтобы отличать их от атомов, образующих скелет азотистого основания (для их нумерации используют цифры без штрихов). Азотистое основание присоединяется к 1′-углеродному атому пентозы, а остаток фосфорной кислоты — к 5′.*

Название нуклеотида зависит от того, какое азотистое основание входит в его структуру. Так, существуют адениловые, гуаниловые, цитидиловые, тимидиловые и уридиловые нуклеотиды. Для удобства азотистые основания и соответствующие им нуклеотиды обычно записывают сокращенно: А, Г, Ц, Т, У.

Известны два типа нуклеиновых кислот — дезоксирибонуклеиновые (ДНК) и рибонуклеиновые (РНК). Они различаются функциями, размером и формой молекул, а также особенностями строения нуклеотидов.

Нуклеотиды ДНК содержат остаток дезоксирибозы, а нуклеотиды РНК — рибозы. Отсюда и названия — дезоксирибонуклеиновые и рибонуклеиновые кислоты. Кроме того, азотистое основание тимин (Т) может входить только в состав нуклеотидов ДНК, а урацил (У) встречается лишь в нуклеотидах РНК. Следовательно, молекулы ДНК, так же как и РНК, содержат по четыре типа нуклеотидов.

*Соединения, образованные азотистым основанием и пентозой, называют нуклеозидами. В их молекулах пятиуглеродный сахар соединен с атомом азота в составе азотистого основания N-гликозидной связью. Нуклеозиды могут присоединять остаток фосфорной кислоты, превращаясь в нуклеотиды. Названия нуклеозидов, входящих в состав нуклеотидов РНК и ДНК, приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1. Азотистые основания и соответствующие им нуклеозиды

Что такое нуклеиновые кислоты какие типы нуклеиновых кислот

Подробное решение страница стр.105 по биологии для учащихся 10 класса, авторов Захаров В.Б., Мамонтов С.Г. Углубленный уровень 2015

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

Вопрос 1. Что такое нуклеиновые кислоты?

Вопрос 2. Какие простые органические соединения служат элементарной составной частью нуклеиновых кислот?

Мономерами нуклеиновых кислот служат нуклеотиды. Нуклеотид — органическое соединение, состоящее из азотистого основания (аденин, тимин, урацил, гуанин, цитозин), пятиуглеродного сахара (пентозы) — рибозы или дезоксирибозы и остатка фосфорной кислоты.

Вопрос 3. Охарактеризуйте типы нуклеиновых кислот.

Существует два типа нуклеиновых кислот — дезоксирибонуклеиновая и рибонуклеиновая.

Вопрос 4. Чем различается строение молекул ДНК и РНК?

Вопрос 5. Перечислите и раскройте функции ДНК.

ДНК выполняет следующие функции:

Последовательность триплетов в полинуклеотидной цепи молекулы ДНК несет информацию о последовательности аминокислот в молекуле белка.

Группа последовательно расположенных триплетов, несущая информацию о структуре одной белковой молекулы, называется геном.

2. передача наследственной информации из поколения в поколение осуществляется в результате редупликации (удвоения молекулы ДНК) с последующим распределением дочерних молекул между дочерними клетками.

3. Передача наследственной информации на информационную РНК. При этом ДНК является матрицей. На одной из цепей молекулы ДНК по принципу комплементарности синтезируется молекула информационной РНК, которая далее переносит информацию в цитоплазму.

Вопрос 6. Какие виды РНК имеются в клетке?

Выделяют следующие виды РНК:

1. Информационная РНК. Синтезируется в ядре на одной из цепей ДНК по принципу комплементарности; в цитоплазме выполняет роль матрицы в процессе трансляции.

2. Рибосомальная РНК. Синтезируется в ядре, в зоне ядрышка; входит в состав рибосом, обеспечивающих трансляцию.

З. Транспортная РНК. Доставляет аминокислоты к месту синтеза белка. Осуществляет по принципу комплементарности распознавание триплета на информационной РНК, соответствующего переносимой аминокислоте, и точную ориентацию аминокислоты в активном центре рибосомы.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Вопрос 1. В чём заключается биологическая роль двухцепочечности молекул ДНК, выполняющих функции хранителя наследственной информации?

ДНК является носителем генетической информации, записанной в виде последовательности нуклеотидов с помощью генетического кода. С молекулами ДНК связаны два основополагающих свойства живых организмов — наследственность и изменчивость. В ходе процесса, называемого репликацией ДНК, образуются две копии исходной цепочки, наследуемые дочерними клетками при делении, таким образом образовавшиеся клетки оказываются генетически идентичны исходной.

Вопрос 2. Какова сущность процесса передачи наследственной информации из поколения в поколение и из ядра в цитоплазму к месту синтеза белка?

При передаче наследственной информации из поколения в поколение молекулы ДНК удваиваются в процессе дупликации. Каждая дочерняя клетка получает одну из двух идентичных молекул ДНК. При бесполом размножении генотип дочернего организма идентичен материнскому. При половом размножении организм потомка получает собственный диплоидный набор хромосом, собранный из гаплоидного материнского и гаплоидного отцовского наборов.

ПРОБЛЕМНЫЕ ОБЛАСТИ

Вопрос 1. Что является наследственным материалом у некоторых вирусов, не содержащих ДНК? Как происходит реализация наследственной информации этих организмов?

Репликация осуществляется РНК-репликазой, продуцирующей копии РНК для новых вирионов. Синтез белка капсида происходит только после того как инфицировавшая клетку РНК подвергается некоторой модификации, делающей возможным присоединение рибосом клетки к тому участку РНК, которым кодируется этот белок. Сборка вириона начинается с образования дисков из белка капсида. Два таких белковых диска, располагаясь концентрически, образую похожую на бисквит структуру, которая после связывания с ней РНК приобретает форму спирали. Последующее присоединение молекул белка продолжается до тех пор, пока РНК не будет покрыта полностью. В своей окончательной форме вирион представляет собой цилиндр длиной 300 нм.

Вопрос 2. Почему и в каких случаях у некоторых животных основным источником энергии является не глюкоза, а жир?

Жиры или липиды – богатый источник энергии. При окислении они выделяют больше энергии, нежели белки и углеводы вместе взятые. При распаде жиров не только выделяется много энергии, но и образуется достаточное количество воды, что крайне необходимо для поддержания водного обмена в организме.

Жиры обладают свойствами, которые очень важны для организма. Они являются носителями энергии (1 грамм жира дает 9,3 килокалории), поставщиками атомов углерода для биосинтеза, а также незаменимых жирных кислот, которые не могут быть произведены самим организмом, но являются крайне необходимыми.

Вопрос 3. Каково значение витаминов и других низкомолекулярных органических соединений в жизнедеятельности организмов?

Значение витаминов состоит в том, что, присутствуя в организме в ничтожных количествах, они регулируют реакции обмена веществ. Роль витаминов сходна с ролью ферментов и гормонов. Целый ряд витаминов входит в состав различных ферментов. При недостатке, в организме витаминов развивается состояние, называемое гиповитаминозом. Заболевание, возникающее при отсутствии того или иного витамина, называется авитаминозом.

К настоящему времени открыто более 20 веществ, которые относят к витаминам. Обычно их обозначают буквами латинского алфавита А, В, С, D, Е, К и др. К водорастворимым относятся витамины группы В, С, РР и др. Ряд витаминов являются жирорастворимыми.

Витамины влияют на обмен веществ, свертываемость крови, рост и развитие организма, сопротивляемость инфекционным заболеваниям. Особенно важна их роль в питании молодого организма и тех взрослых, чья деятельность связана с большими физическими нагрузками на производстве, в спорте. Повышенная потребность в витаминах может быть связана с особыми условиями среды обитания (высокая или низкая температура, разреженный воздух). Например, суточная потребность витамина С для взрослых составляет в среднем 50— 100 мг, для детей 35—50 мг, для тренирующихся спортсменов до 200 мг и более (им в целях повышения работоспособности даже рекомендуется принимать этот витамин на старте, а марафонцам — на дистанции). Витаминная недостаточность, как правило, сказывается в ранний весенний период, когда сразу после зимы организм ослаблен, а в пище мало витаминов и других биологически активных компонентов в связи с ограничением в рационе свежих овощей и фруктов.

ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ

Вопрос 1. Каковы пути решения задач в области генетической инженерии, существующие в настоящее время?

2. Введение гена в вектор для переноса в организм.

3. Перенос вектора с геном в модифицируемый организм.

4. Преобразование клеток организма.

5. Отбор генетически модифицированных организмов (ГМО) и устранение тех, которые не были успешно модифицированы.

Вопрос 2. Как можно использовать каталитические функции белковых молекул в народном хозяйстве?

Наиболее хорошо известная функция белков в организме — катализ различных химических реакций. Ферменты — это белки, обладающие специфическими каталитическими свойствами, то есть каждый фермент катализирует одну или несколько сходных реакций. Ускорение реакции в результате ферментативного катализа может быть огромным. Молекулы, которые присоединяются к ферменту и изменяются в результате реакции, называются субстратами. Часть молекулы фермента, которая обеспечивает связывание субстрата и катализ, называется активным центром.

Данную функцию белков можно использовать в народной хозяйстве при производстве стиральных порошков.

ЗАДАНИЯ

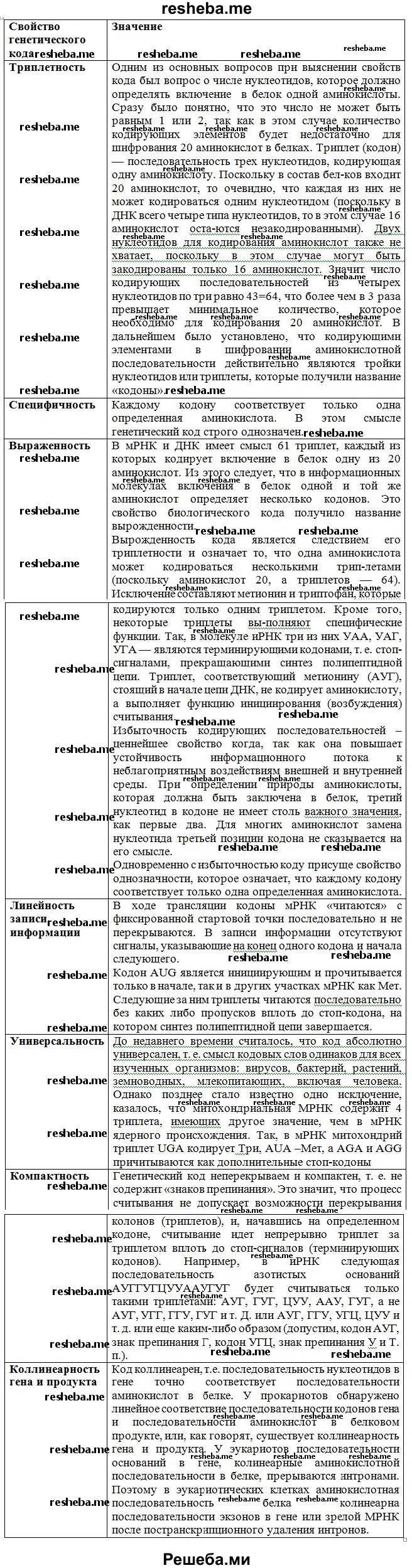

Вопрос 1. Охарактеризуйте свойства генетического кода.

Свойства генетического кода:

Вопрос 2. Каковы пути передачи наследственной информации в биологических системах?

Передача генетической информации в любой клетке основана на матричных процессах (репликации, транскрипции, трансляции).

Что такое нуклеиновые кислоты какие типы нуклеиновых кислот

1. Определение ДНК

Нуклеиновые кислоты представляют собой высокомолекулярные линейные полимеры. Так как содержание нуклеиновых кислот больше всего в ядре, то они получили свое название от латинского слова nucleus («ядро», лат.). Впрочем, нуклеиновые кислоты содержатся не только в ядре, где, безусловно, их больше всего, но и в хлоропластах и митохондриях (рис. 1).

Рис. 1. Органеллы, в которых содержится ДНК

Нуклеиновые кислоты являются биополимерами, которые состоят из мономеров – нуклеотидов. Молекула нуклеотида состоит из трех составных частей: из пятиуглеродного сахара – пентозы, из азотистого основания и остатка фосфорной кислоты (рис. 2).

Сахар, входящий в состав нуклеотида, представляет собой пентозу, то есть он является пятиуглеродным сахаром. В зависимости от вида пентозы (дезоксирибоза или рибоза) различают молекулы ДНК и РНК (рис. 3).

Рис. 3. Химический состав нуклеотидов

Азотистые основания. Во всех типах нуклеиновых кислот: ДНК или РНК, содержатся основания четырех разных видов (рис. 4). В ДНК: аденин (А), гуанин (Г), цитозин (Ц) и тимин (Т). В РНК вместо тимина (Т) урацил (У).

Фосфорная кислота. Нуклеиновые кислоты являются кислотами, потому что в их состав входит остаток фосфорной кислоты. Обратите внимание на то, что остаток фосфорной кислоты присоединен к сахару по гидроксильной группе 3 ’ и 5 ’ углеродом атома (рис. 5).

Рис. 5 Фосфодиэфирная связь между отдельными нуклеотидами в цепочке нуклеиновой кислоты

Это очень важно для понимания того, каким образом нуклеотиды образуют нуклеиновую кислоту. Они соединяются друг с другом с помощью т. н. фосфодиэфирной связи.

2. Структура молекулы ДНК

Нуклеиновые кислоты, как и белки, имеют первичную, вторичную и третичную структуру. Первичная структура ДНК – это последовательность нуклеотидных остатков в полинуклеотидных цепях.

Вторичная структура – пространственная конфигурация полинуклеотидных цепей ДНК

В формировании вторичной структуры полинуклеотидной цепи важное значение имеют водородные связи, которые возникают на основе принципа комплементарности, то есть дополнительности или соответствия между парами оснований: аденином и тимином, гуанином и цитозином

Эти комплементарные пары способны образовывать между собой прочные водородные связи. Так, между аденином и тимином формируются две водородные связи, а между гуанином и цитозином – три водородные связи.

В 1953 году Джеймс Уотсон и Френсис Крик предложили пространственную модель структуры ДНК (рис. 9).

Рис. 9. Лауреаты Нобелевской премии «за создание пространственной модели ДНК»

Согласно этой модели, молекула ДНК представляет собой двухцепочечную правозакрученную спираль, состоящую из комплементарных друг другу антипараллельных цепей.

Эти цепи связаны друг с другом азотистыми основаниями. Если «раскрутить» молекулу ДНК, то она будет напоминать винтовую лестницу. Две цепочки – образованы остатками фосфорной кислоты и пентозы, а перекладины «лестницы» – азотистые основания, которые взаимодействуют друг с другом с помощью водородных связей.

Между аденином и тимином возникают две водородные связи, а между гуанином и цитозином – три.

3. Третичная структура ДНК

У всех живых организмов молекула ДНК плотно упакована с образованием сложных трехмерных структур. Нахождение ДНК в суперспирализованном состоянии дает возможность сделать молекулу более компактной (рис. 10).

Рис. 10. Третичная структура ДНК. Сверхплотная упаковка ДНК с белками-гистонами образует хромосому

У всех живых организмов двуспиральная молекула ДНК плотно упакована и образует сложные трехмерные структуры (рис. 11).

Рис. 11. Модели двухцепочечных ДНК

Двухцепочная ДНК бактерий имеет кольцевидную форму и образует суперспираль. Суперспирализация необходима для упаковки громадной по клеточным меркам ДНК в малом объеме клетки.

Например, ДНК кишечной палочки имеет длину более 1 мм, в то время как длина клетки не превышает 5 мкм (в 1 мм = 1000 мкм) (рис. 12).

Рис. 12. ДНК в нуклеоиде бактерий (слева) и в клетках тела человека (справа)

Хромосомы эукариот представляют собой суперспирализованные линейные молекулы ДНК (рис. 13).

Рис. 13. Хромосомы эукариот

В процессе упаковки эукариотическая ДНК обматывает белки – гистоны, располагающиеся вдоль ДНК через определенные интервалы. Эти белки образуют нуклеосомы (рис. 14). Вторым уровнем пространственной организации ДНК является образование хроматина – волокон, из которых состоят хромосомы.

Рис. 14. Третичная структура ДНК

В ядре каждой клетки тела человека, кроме половых клеток, содержится 23 пары хромосом (рис. 15). На каждую из них приходится по одной молекуле ДНК. Длина всех 46 молекул ДНК в одной клетке человека почти равна двум метрам, а число нуклеотидных пар в ней 3,2 млрд.

Рис. 15. Хромосомы человека. Кариотип мужчины

Так что, если бы молекула ДНК не была организована в плотную структуру, то наша жизнь была бы невозможна геометрически.

4. Функции молекулы ДНК

Функции ДНК – хранение и передача наследственной информации.

Хранение наследственной информации. Порядок расположения нуклеотидных остатков в молекуле ДНК определяет последовательность аминокислот в молекуле белка. В молекуле ДНК зашифрована вся информация о признаках и свойствах нашего организма.

Передача наследственной информации следующему поколению. Эта функция осуществляется, благодаря способности молекулы ДНК к самоудвоению – репликации. ДНК может распадаться на две комплементарные цепочки, и на каждой из них на основе того же принципа комплементарности восстановится исходная последовательность нуклеотидов.

5. История открытия нуклеиновых кислот

В научной литературе посвященной изучению строению молекулы ДНК, как правило, упоминается Джеймс Уотсон и Френсис Крик (рис. 9).

Но первооткрывателями нуклеиновых кислот был Фридрих Иоганн Мишер (рис. 16), швейцарский ученый, который работал в Германии.

Рис. 16. Первооткрыватель нуклеиновых кислот

В 1869 году Мишер занимался изучением животных клеток – лейкоцитов. Для получения лейкоцитов он использовал гнойные повязки, которые ему доставлялись из больниц. Он брал гной, отмывал лейкоциты и выделял из них белок.

В процессе исследований Мишеру удалось установить, что кроме белков, в лейкоцитах содержится ещё какое-то неизвестное вещество.

Оно выделялось в виде нитевидного или хлопьевидного осадка при создании кислой среды. При добавлении щелочи этот осадок растворялся.

Исследуя препарат лейкоцитов под микроскопом, Мишер обнаружил, что в процессе отмывания лейкоцитов соляной кислотой от них остаются ядра. Он сделал вывод, что в ядрах имеется неизведанное вещество, то есть новое вещество, которое он назвал нуклеином, от слова nucleus – ядро.

Кроме этого, по данным химического анализа Мишер установил, что это новое вещество состоит из углерода, водорода, кислорода и фосфора. Фосфорорганических соединений в то время было известно очень мало, поэтому Мишер пришел к выводу, что открыл новый класс соединений в ядре.

Так в XIX веке стало известно о существовании нуклеиновых кислот, но тогда никто не мог предположить, какая огромная роль принадлежит нуклеиновым кислотам в сохранении разнообразия наследственных признаков организмов.

6. Вещество наследственности

Первые доказательства того, что молекула ДНК заслуживает довольно серьёзного внимания, были получены 1944 году группой бактериологов во главе с Освальдом Эвери. Он много лет изучал пневмококки – микроорганизмы, вызывающие воспаления легких, или пневмонию. Эвери смешивал два вида пневмококков, один из которых вызывал заболевание, а другой – нет. Предварительно болезнетворные клетки убивали, и затем добавляли к ним пневмококки, которые не вызывали заболевание.

Рис. 17. Опыты Эвери и Гриффитса

Результаты опытов были удивительны. Некоторые живые клетки после контакта с убитыми научились вызывать болезнь. Эвери удалось выяснить природу вещества, участвующего в процессе передачи информации от мертвых клеток живым (рис. 17). Этим веществом оказалась молекула ДНК.

7.РНК. Строение РНК

Рибонуклеиновая кислота (РНК) – полимер, мономерами которой являются рибонуклеотиды. Образование полимера происходит так же, как и у ДНК, за счет фосфодиэфирной связи между остатком фосфорной кислоты и рибозой.

Мономеры РНК в составе нуклеотидов содержат пятиуглеродный сахар (пентоза), фосфорную кислоту (остаток фосфорной кислоты) и азотистое основание (см. Рис. 2).

Рис. 2. Строение нуклеотида РНК

Азотистые основания РНК – урацил, цитозин, аденин и гуанин. Моносахарид нуклеотида РНК представлен рибозой (см. Рис. 2).

РНК – одноцепочная молекула значительно меньших размеров, чем молекула ДНК.

Молекула РНК содержит от 75 до 10 000 нуклеотидов.

РНК-содержащие вирусы

Рис. 3. РНК-содержащий вирус

Многие вирусы, например вирус гриппа, содержат в качестве единственной нуклеиновой кислоты молекулу РНК (см. Рис. 3). РНК-содержащих вирусов, болезнетворных для человека, больше, чем ДНК-содержащих. Они вызывают полиомиелит, гепатит А, острые простудные заболевания.

Арбовирусы – вирусы, которые переносятся членистоногими. Являются возбудителями клещевого и японского энцефалита, а также желтой лихорадки.

Реовирусы (см. Рис. 4), редкие возбудители респираторных и кишечных заболеваний человека, стали предметом особого научного интереса из-за того, что их генетический материал представлен в виде двухцепочной молекулы РНК.

Рис. 4. Строение реовируса

Также существуют ретровирусы, которые вызывают ряд онкологических заболеваний.

8.Типы РНК

В зависимости от строения и выполняемой функции различают три основных типа РНК: рибосомную, транспортную и информационную (матричную).

1. Информационная РНК

Как показали исследования, информационная РНК составляет 3-5 % от общего содержания РНК в клетке. Это одноцепочная молекула, которая образовывается в процессе транскрипции на одной из цепей молекулы ДНК. Это связано с тем, что ДНК у ядерных организмов находятся в ядре, а синтез белка происходит на рибосомах в цитоплазме, поэтому возникла необходимость в «посреднике». Функцию «посредника» выполняет матричная РНК, она передает информацию о структуре белка из ядра клеток, где находится ДНК, к рибосомам, где эта информация реализуется (см. Рис. 5).

Рис. 5. Матричная РНК (мРНК)

В зависимости от объема копируемой информации, молекула матричной РНК может иметь различную длину.

Большинство матричных РНК существуют в клетке непродолжительное время. В бактериальных клетках существование таких РНК определяется минутами, а в клетках млекопитающих (в эритроцитах) синтез гемоглобина (белка) продолжается после утраты эритроцитами ядра в течение нескольких дней.

2. Рибосомная РНК

Рибосомные РНК (см. Рис. 6) составляют 80 % от всех рибосом, присутствующих в клетке. Эти РНК синтезируются в ядрышке, а в клетке они находятся в цитоплазме, где вместе с белками образуют рибосомы. На рибосомах происходит синтез белка. Здесь «код», заключенный в матричную РНК, транслируется в аминокислотную последовательность молекулы белка.

Рис. 6. Рибосомная РНК (рРНК)

3. Транспортная РНК

Транспортные РНК (см. Рис. 7) образуются в ядре на ДНК, а затем переходят в цитоплазму.

Рис. 7. Транспортная РНК (тРНК)

На долю таких РНК приходится около 10 % от общего содержания РНК в клетке. Они имеют самые короткие молекулы из 80-100 нуклеотидов.

Транспортные РНК присоединяют к себе аминокислоту и транспортируют ее к месту синтеза белка, к рибосомам.

Все известные транспортные РНК за счет комплементарного взаимодействия между азотистыми основаниями образовывают вторичную структуру, по форме напоминающую лист клевера (см. Рис. 8). В молекуле тРНК есть два активных участка – триплет антикодон на одном конце и акцепторный участок, присоединяющий аминокислоту, на другом.

Рис. 8. Строение тРНК («клеверный лист»)

Каждой аминокислоте соответствует комбинация из трех нуклеотидов, которая носит название триплет.

Рис. 9. Таблица генетического кода

Кодирующие аминокислоты триплеты – кодоны ДНК (см. Рис. 9) – передаются в виде информации триплетов (кодонов) мРНК. У верхушки клеверного листа тРНК располагается триплет нуклеотидов, который комплементарен соответствующему кодону мРНК (см. Рис. 10). Этот триплет различен для тРНК, переносящих разные аминокислоты, и кодирует именно ту аминокислоту, которая переносятся данной тРНК. Он получил название антикодон.

Акцепторный конец является «посадочной площадкой» для определенной аминокислоты.

Таким образом, различные типы РНК представляют собой единую функциональную систему, направленную на реализацию наследственной информации через синтез белка.

Гипотеза РНК мира

Концепция РНК мира заключается в том, что когда-то очень давно молекула РНК могла выполнять функцию как молекулы ДНК, так и белков.

В живых организмах практически все процессы происходят благодаря ферментам белковой природы. Белки, однако, не могут самореплицироваться и синтезируются в клетки на основании информации, заложенной в ДНК. Но и удвоение ДНК происходит только благодаря участию белков и РНК. Следовательно, образуется замкнутый круг, из-за которого в рамках теории возникновения жизни спонтанное возникновение такой сложной системы маловероятно.

В начале 1980-х годов в лаборатории ученых Чека и Олтмена (обладатели нобелевской премии по химии) в США была открыта каталитическая способность РНК. РНК-катализаторы были названырибозимами (см. Рис. 11).

Рис. 11. Структура рибозимомолекулы РНК, выполняющей функцию катализа

Оказалось, что активный центр рибосом тоже содержит большое количество рибосомных РНК. Также РНК способны создавать двойную цепочку и самореплицироваться. То есть РНК могли существовать полностью автономно, катализируя метаболические реакции, например синтеза новых рибонуклеатидов, и самовоспроизводясь, сохраняя из поколения в поколение каталитические свойства. Накопление случайных мутаций привело к появлению РНК, катализирующих синтез определенных белков, являющихся более эффективными катализаторами, в связи с чем эти мутации закреплялись в ходе естественного отбора. Также возникли специализированные хранилища генетической информации – молекула ДНК, а РНК стала посредником между ДНК и белками.