Что такое нуклеус орудие труда

НУКЛЕУС

В верхнем палеолите Восточной и Центральной Европы известны нуклеусы из бивня мамонта, использовавшиеся для получения заготовок орудий, произведений мелкой пластики и др. Основные морфологические элементы нуклеуса.: ударная площадка (плоскость, по краю которой производилось силовое воздействие для снятия сколов); её рабочая кромка (место воздействия при скалывании); фронт скалывания (плоскость, с которой производилось отделение заготовки); основание (часть, противоположная в момент раскалывания ударной площадке); тыльная часть (контрфронт; противоположен в момент раскалывания фронту скалывания); латерали (боковые по отношению к фронту скалывания стороны) и другие элементы.

Для нижнего палеолита характерны в основном нуклеусы, сколы с которых сняты без предварительной подготовки, и аморфные нуклеусы; также сколы-заготовки получали в процессе производства крупных орудий (чопперов, рубил); с рубежа нижнего и среднего палеолита (в позднем Ашеле и в эпоху Мустье) распространяются радиальные и так называемые леваллуазские нуклеусы (смотри Леваллуа), в конце среднего палеолита появляются призматические нуклеусы, получившие широкое распространение в верхнем палеолите, притом что продолжалось использование и нуклеусов более «архаичных» форм. Начиная с мезолита используются карандашевидные нуклеусы. В неолите и позднее сосуществуют самые разнообразные типы нуклеусов для получения отщепов, микропластинок и пластин. В энеолите появляются приспособления для усиленного отжима заготовок, что позволяло получать с нуклеусов пластины длиной до 50 см. Некоторые типы нуклеусов характерны для определённых каменных индустрий или их фаций, например нуклеус типа юбецу для верхнего палеолита Японии, Камчатки и некоторых других регионов, ладьевидные нуклеусы для свидерской культуры и т. д.

Нуклеус (археология)

Исходным материалом для нуклеусов служат желваки, валуны, гальки, плитки или целые куски породы. Крупные отщепы также могут использоваться для т. н. «вторичных ядрищ». Готовое для начала снятий изделие называют «пренуклеус» или «облупень». Для снятия отщепов использовались древнейшие «дисковидные» нуклеусы. Они сами по себе имеют множество разновидностей. Из них «нуклеусы леваллуа» представляют соответствующую, наиболее совершенную индустрию скалывания отщепов, приходящуюся на период среднего палеолита.

Пластины тоже могли скалываться с дисковидных ядрищ. Но более для этого подходят призматические и пирамидальные (конусовидные) нуклеусы. Эта индустрия стала преобладающей в позднем палеолите. Переходными к ним являются подпризматические (протопризматические) и протопирамидальные нуклеусы. Для мезолита характерны миниатюрные и карандашевидные нуклеусы, так как с них снимались микроотщепы и пластинки микролитической индустрии. Неолитические нуклеусы чаще бывают призматическими.

При всём многообразии форм нуклеусов, они обязательно имеют 1—3 специально оформленных площадки (англ. striking platform, фр. plans de frappe), куда и прилагается усилие для отщепления. Хотя бывают и многоплощадочные (бессистемные, аморфные) нуклеусы. Остальная их поверхность полностью или частично покрыта негативами сколов отщепов или пластин. Процесс самого скалывания постоянно совершенствовался. Что проявлялось в приёмах нанесения удара в нужное место ударной площадки, сначала камнем, а среднем палеолите — «мягким» ударником из рога или дерева. В позднем палеолите перешли от ударной техники к отжимной. Этнографически известна и техника с использованием посредника. Но наличие её в древности не доказано.

Связанные понятия

Упоминания в литературе

Связанные понятия (продолжение)

Теслó, Тесла́, Тесни́к, Шля́хта (англ. adze; фр. herminette; нем. Dechsel, Querbeil) — плотницкий инструмент (плотничье орудие), род топора напоминающий его, но, в отличие от него, имеющий лезвие, перпендикулярное топорищу (как у мотыги).

Костёнковско-борщёвский комплекс стоянок каменного века — палеолитические стоянки древнего человека, обнаруженные в районе сёл Костёнки и Борщёво в Хохольском районе Воронежской области. Памятники ориньякской культуры сосредоточены здесь на очень небольшой территории: более 60 стоянок древнего каменного века — стоянки Костёнки-I—XXI, Борщёво-I—V (в том числе 10 многослойных) занимают площадь 30 км². Для их изучения и сохранения в 1991 году филиал «Костёнки» Воронежского краеведческого музея был преобразован.

Кроманьонцы — общее название ранних представителей современного человека, которые появились значительно позже неандертальцев и некоторое время сосуществовали с ними (40—30 тысяч лет назад). По внешнему облику и физическому развитию фактически ничем не отличались от современного человека (за исключением деления на современные расы).

Нуклеус

Полезное

Смотреть что такое «Нуклеус» в других словарях:

нуклеус — маточник, макронуклеус, ядро Словарь русских синонимов. нуклеус сущ., кол во синонимов: 3 • макронуклеус (2) • … Словарь синонимов

Нуклеус — (археология) кусок камня (чаще всего кремня), от которого откалывались отщепы или пластины для изготовления каменных орудий. Нуклеус (нуклеусный улей) это небольшой улей, используемый для содержания неплодной матки до спаривания с… … Википедия

НУКЛЕУС — небольшая семья пчел, создаваемая для содержания молодой неплодной матки до спаривания с трутнями или для сохранения запасной плодной матки зимой … Большой Энциклопедический словарь

НУКЛЕУС — (от лат. nucleus ядро) часть каменного желвака, от которого в каменном веке откалывали пластины для изготовления орудий … Большой Энциклопедический словарь

нуклеус — I небольшая семья пчёл, создаваемая для содержания молодой неплодной матки до спаривания с трутнями или для сохранения запасной плодной матки зимой. II (от лат. nucleus ядро), часть каменного желвака (обычно предварительно оббитого), от которого … Энциклопедический словарь

нуклеус — Пчелиная семья, предназначенная для содержания неплодной пчелиной матки в период ее полового созревания и спаривания с трутнями, а также для временного сохранения плодной пчелиной матки. [ГОСТ Р 52001 2002] Тематики пчеловодство Обобщающие… … Справочник технического переводчика

нуклеус — (лат. nucleus ядро) 1) в археологии часть кремневого либо иной породы каменного желвака, от которого отбивались или отжимались пластины для изготовления каменных орудий; 2) в пчеловодстве небольшая семья пчел с молодой неплодной или запасной… … Словарь иностранных слов русского языка

нуклеус — нуклеус, нуклеусы, нуклеуса, нуклеусов, нуклеусу, нуклеусам, нуклеус, нуклеусы, нуклеусом, нуклеусами, нуклеусе, нуклеусах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») … Формы слов

НУКЛЕУС — маленькая семья пчел в улье. Устраивается обычно на 2 4 рамки самостоятельно или путем разделения обычного улья и служит для вывода и оплодотворения маток и сохранения их на нек рое время в качестве резерва на случай необходимого усиления другой… … Сельскохозяйственный словарь-справочник

Первичное расщепление

Под первичным расщеплением понимается процесс изготовления нуклеусов из сырья и регулярность снятия вторичных заготовок — отщепов или пластин.

Последовательность изготовления нуклеуса можно представить в следующем виде:

Нулевая стадия — сырье или потенциальные заготовки, к которым относятся куски или плитки кремния, желваки или окатанные гальки, собранные для дальнейшей обработки. Иногда различия в процессах расщепления могут быть связаны с использованием определенных видов сырья.

Первая стадия — преформа — первичная обработка ограничивается подготовкой плоскости скалывания (ударной площадкой). Систематическая подработка боковых граней отсутствует.

Вторая стадия — пренуклеус, или «облупень» [28, с. 551 — подготовленный для снятия вторичных заготовок нуклеус; оформлена ударная площадка, контрфронт, фронт скалывания оформлен одним-двумя или несколькими снятиями пластин или пластинчатых отщепов.

Третья стадия — нуклеус — кусок или желвак, с которого начато регулярное снятие вторичных заготовок.

Четвертая стадия — истощенный или сломанный нуклеус, не пригодный для получения заготовок.

Выделение стадий в процессе изготовления нуклеусов носит до некоторой степени условный характер. Дело в том, что в материалах большинства памятников (особенно поселений) они все могут и не фиксироваться. Это связано с характером самого памятника — поселения, стоянки, где чаще всего присутствуют пренуклеусы, нуклеусы и их обломки. Преформы и пренуклеусы в большей степени характерны для мест добычи сырья. Кроме того, характер самого сырья (плитки), не нуждается в специальной подработке, может совмещать стадию преформ и пренуклеусов. Что же касается последней стадии, то нет надежно обоснованных критериев для выделения истощенных образцов; здесь можно говорить лишь об испорченных — сломанных или оставленных из-за природных дефектов экземплярах.

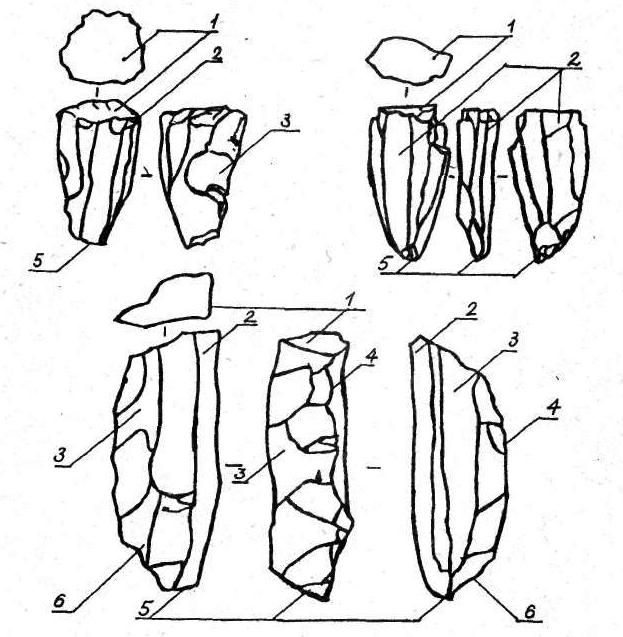

Рис. 2. Нуклеус. Составляющие его элементы: 1 — ударная площадка; 2 — фронт скалывания; 3 — контрфронт; 4 — ребро; 5 — основание; 6 — киль

Нуклеусы. Прежде чем перейти к описательным признакам, формирующим тип, определим конструктивные элементы модели нуклеуса 1 (рис. 2): фронт — плоскость скалывания, основной элемент, выделяющий нуклеус как таковой и определяемый всей формой заготовки и негативами снятий (рис. 2, 2); контрфронт — противолежащий фронту элемент модели (рис. 2, 3); площадка (рис. 2, 1); киль — элемент, образуемый конвергенцией дистальных краев, один из которых должен быть специально подобран. Этот элемент наиболее характерен для клиновидных нуклеусов, частично может встречаться у призматических форм (рис. 2, 6); ребро — деталь, образуемая конвергенцией конфронтальных краев латералей. Конвергенция может быть искусственная (специальная подработка) и естественная (рис. 2, 4); основание (рис. 2, 5).

При описании нуклеусов использовались признаки количества и характера площадок, формы, направления скалывания, наличия обработки конструктивных элементов и их форма. Нуклеусы могут быть кругового и некругового скалывания. Нуклеусы некругового скалывания подразделены на экземпляры, фронт которых занимает 1/3 или 2/3 периметра. В зависимости от количество фронтов могут быть выделены монофронтальные, бифронтальные и другие нуклеусы, которые подразделяются относительно направления скалывания. По количеству ударных площадок нуклеусы могут быть одно- и многоплощадочными. Последние в зависимости от расположения площадок подразделяются на смежные, противолежащие, ортогональные.

При характеристике площадок учитывались следующие признаки: форма (подквадратная, подпрямоугольная, подокруглая, эллипсовидная, подтреугольная, трапециевидная и т. д.); положение по отношению к продольной оси нуклеуса (площадка прямая, скошенная в сторону контрфронта, скошенная в сторону фронта, углубленная в центре); подготовленность (неподработання площадка и подработанная: одним сколом, серией сколов — можно рассматривать взаиморасположение сколов, фиксируются заломы); наличие желвачной корки; для горизонтальных сколов — ширина негативов снятия и протяженность фронта.

При описании контрфронта принимались во внимание: форма его в плане; подработка одним или несколькими вертикальными сколами, горизонтальными сколами; наличие желвачной корки.

При характеристике основания учитывались: форма в плане; форма в профиле; подработка (сколы, подтеска, отсутствие подработки); следы изнашивания (забитость, выщербины и т. д.).

Типология нуклеусов осложнена неоднородностью сырья, из которого они изготовлены: это куски породы (гальки, желваки) и плитки. Различие между нуклеусами в зависимости от характера сырья заключается в самом процессе расщепления. Использование плиток почти не требовало предшествующей подработки; иногда достаточно было одним ударом снять с торцевого конца желвачную корку, оформляя таким образом ударную площадку, и можно было начинать снятие первичных пластинчатых сколов. Использование же в качестве сырья желваков, галек требовало предварительного оформления. Учитывая особенности сырья и общую форму, нуклеусы можно подразделить на следующие типы:

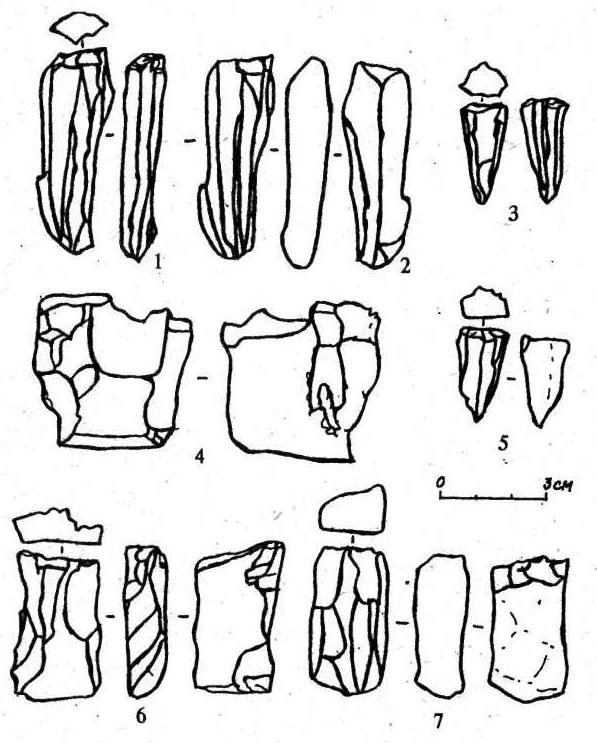

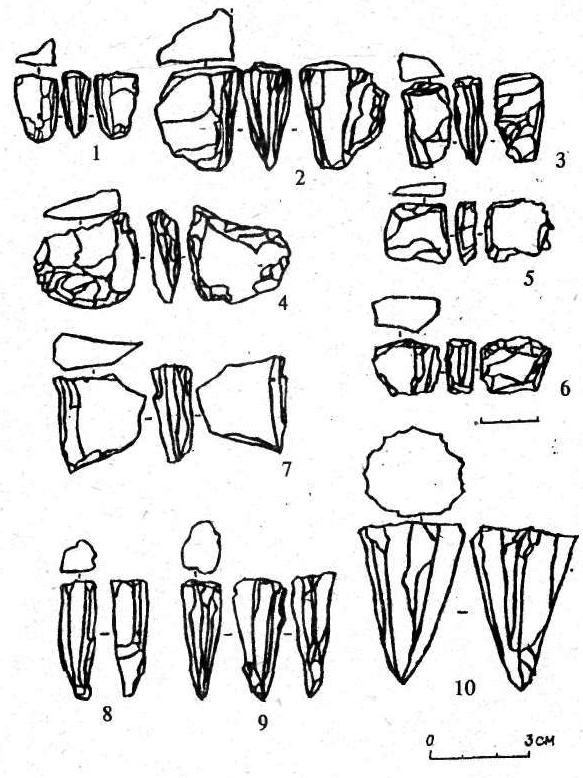

Плитчатые нуклеусы (рис. 3, 1-7). Исходная заготовка-плитка определяет форму изделия. В зависимости от направления скалывания выделяются более мелкие таксономические группы.

Рис. 3. Плитчатые нуклеусы (1-7)

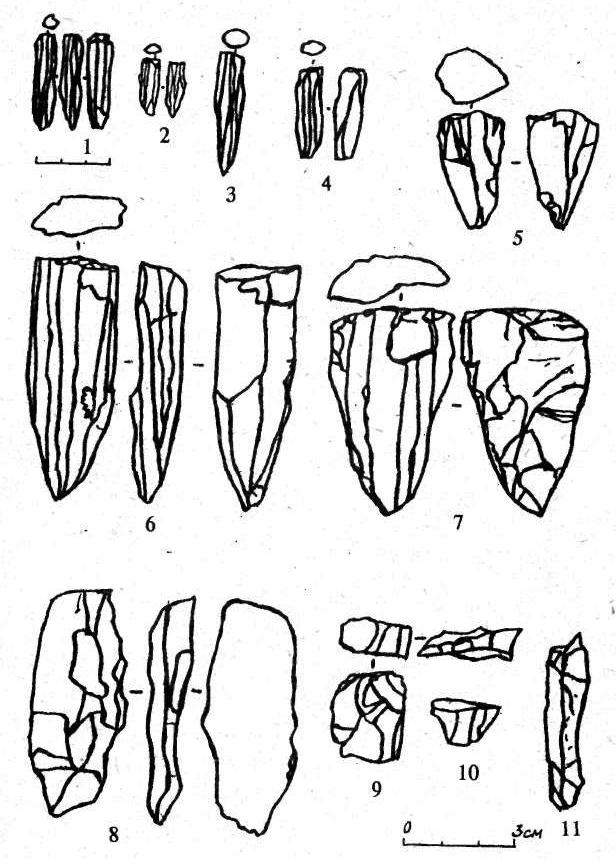

Призматические нуклеусы (рис. 4, 1-5). Основание их подработано сколами, часто заострено в форме долота. Более мелкие таксономические группы выделяются в зависимости от количества ударных площадок — одноплощадочные или двуплощадочные и т. д. Внутри этих групп деление производится в зависимости от расположения ударных площадок, формы основания, протяженности фронта скалывания.

Призматические нуклеусы с ребром (рис. 4, 6, 7). На наш взгляд, нуклеусы этого типа занимают промежуточное положение между призматическими и клиновидными экземплярами. С клиновидными нуклеусами их сближает оформление контрфронта — конвергентные латерали образуют гребень (ребро), иногда киль, некруговое скалывание, часто встречающийся в сторону гребня скос площадки. Однако это, по-видимому, формальное сходство. У клиновидных нуклеусов гребень и киль подработаны специальными сколами, у рассматриваемых нуклеусов гребень образуется горизонтальными сколами либо поверхностью с желвачной коркой и латералью, подработанной поперечными сколами. Клиновидные нуклеусы, как правило, служили для отщепления микропластинок, часто укороченных. Нуклеусы с ребром в целом крупнее клиновидных, с них снимались не только микропластинки.

Рис. 4. Нуклеусы: 1-5 — призматические; 6, 7 — призматические с ребром.

Существование таких «псевдоклиновидных» нуклеусов требует более глубокого изучения вопроса, детального сравнения серий.

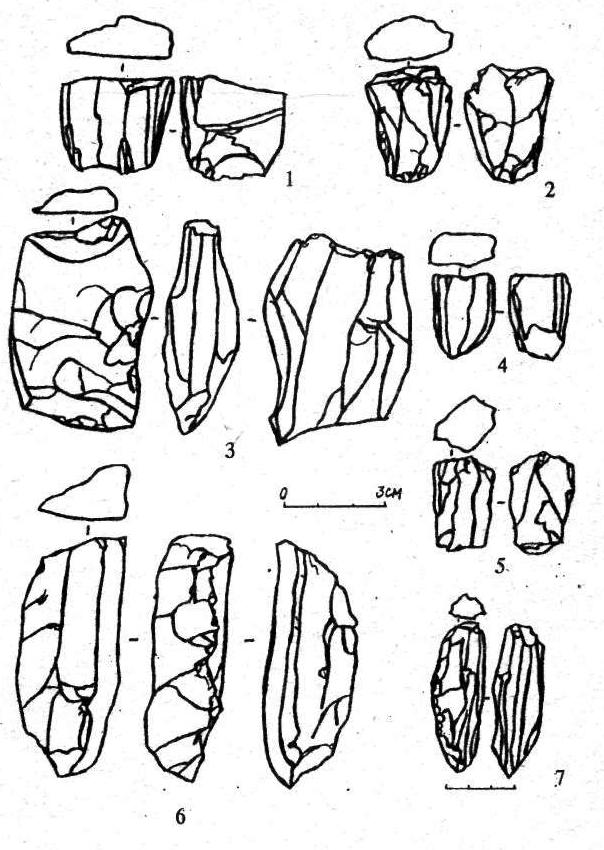

Клиновидные нуклеусы (3. А. Абрамова [1, с. 14], рис. 1, 1-4). Скалывание с торца, имеющего форму клина. В зависимости от оформления ребра и торца, а также величины соотношения торцовой части к телу нуклеуса выделяются более мелкие таксономические группы.

Торцевые нуклеусы (3. А. Абрамова [1, с. 14], рис. 5, 5-7). Скалывание с торца, бокобой и нижний концы не обработаны.

Конические (пирамидальные) нуклеусы (рис. 5, 8-10). Одноплощадочные, с заостренным в виде конуса основанием. Внутри этой группы деление производится в зависимости от протяженности фронта: нуклеусы некругового или кругового скалывания.

Рис. 5. Нуклеусы: 1-4 — клиновидные (3. А. Абрамова); 5-7 — торцовые; 8-10 — конические

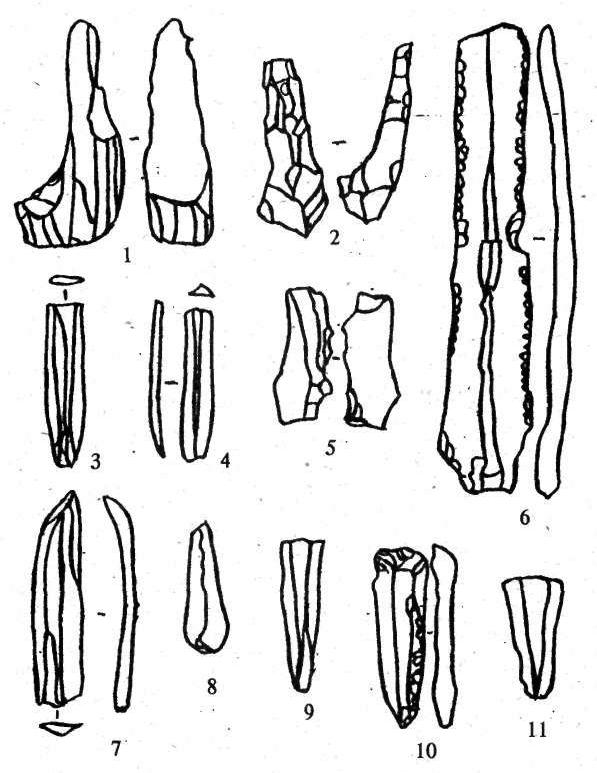

«Карандашевидные» нуклеусы. Для этих экземпляров характерно круговое скалывание, сильная сработанность поверхности, нередко приближающейся к форме правильных тонких стержней.

Отходы первичного расщепления. Сюда относятся пластины с аморфным сечением, неправильной формы, без видимых следов использования, «обломки» — бесформенные фрагменты, у которых нельзя различить ни одну ударную площадку, ни концы, ни ударные волны, а иногда даже дорсальную и вентральную поверхности, и отщепы, отделенные от потенциальных заготовок в процессе подготовки нуклеусов, сохранившие полностью или частично желвачную корку. По наличию желвачной корки выделяются: первичные отщепы — корка покрывает всю дорсальную поверхность и вторичные — корка покрывает только часть дорсальной поверхности.

Продукты «омоложения» нуклеусов. В процессе расщепления нуклеус «изнашивался» — приходила в негодность ударная площадка, изменялось соотношение высоты и ширины, а также основание между фронтом и контрфронтом, что затрудняло скалывание правильных пластин. Поэтому нуклеусы постоянно «подживлялись». В результате этой операции получались продольные сколы, ребристые пластины, сколы с основанием, поперечные сколы — с основания и площадки. Желвачной корки немного или совсем нет.

Вертикальные сколы — массивные, связанные с оформлением фронта скалывания (рис. 6, 8).

Ребристые пластины — угловые сколы со следами коротких поперечных очищений, снятые до того, как пластина была сколота с нуклеуса (рис. 6, 11), учитываются размеры, профиль как у пластины.

Рис. 6. Нуклеусы (1-7) и продукты «омоложения» нуклеусов (8-11): 1-4 — карандашевидные нуклеусы; 5-7 — конические нуклеусы; 8 — вертикальный скол; 9 — горизонтальным скол; 10 — поперечный скол с частью фронта (контрфронта); 11 — ребристая пластина

Сколы с основанием — продольные сколы, уносящие при скалывании основание нуклеуса (рис. 7, 1, 2). Происхождение их может быть объяснено, по-видимому, тем, что по мере использования нуклеуса он непропорционально сокращался — длина окружности площадки уменьшалась скорее, чем высота, а это могло привести к неправильному сколу. Можно предположить, что эта диспропорция ликвидировалась скалыванием пластины, иногда довольно массивной, с основанием.

Рис. 7. Продукты расщепления нуклеусов: 1, 2 — сколы с основанием; 3-11 — пластины; 3, 4, 6 — правильные пластины; 5 — неправильная пластина; 7 — слабо кон-вергентная пластина; 8 — сильно конвергентная пластина; 9, 10 — слабо дивергентная пластина; 11 — сильно дивегентная пластина

Поперечные сколы с частью фронта или контрфронта могли служить тем же целям (рис. 6, 10).

Горизонтальные сколы — отщепы, дорсальный фас которых представляет собой старую ударную площадку нуклеуса (рис. 6, 9). Необходимость подготовки и «подживления» площадки доказана экспериментами [25, с. 298; 42, с. 62].

При характеристике продуктов «омоложения» учитываются признаки тех частей нуклеусов, которым они принадлежали.

Вторичные заготовки. К этой группе относятся пластины, большая часть отщепов, пластинчатые отщепы.

Пластина — это скол, длина которого в 2 раза превышает ширину, а последняя в 2 раза больше толщины, имеет более или менее параллельные стороны и следы предшествующих сколов на поверхности.

По форме различаются правильные пластины (регулярные, с параллельными сторонами) и неправильные. Правильные пластины с параллельными или слегка конвергентными сторонами, но не более 10° от ударного бугорка (рис. 7, 3, 4, 6). Ширина и толщина практически одинаковы по всей длине, за исключением концов. Неправильные пластины — это экземпляры с непараллельными сторонами (конвергентные или дивергентные) или значительными вариациями толщины на всем протяжении. У конвергентных пластин стороны сходятся (рис. 7, 7, 8), а у дивергентных — расходятся от ударного бугорка более чем на 10° (рис. 7, 9-11).

По сечению пластины подразделяются на следующие виды:

Треугольные, имеющие одно дорсальное ребро. Сюда же включаются экземпляры, имеющие и дополнительные, незначительно изменяющиеся сечения треугольника ребра, расположенные как с одной, так и с другой стороны или по обеим сторонам большого дорсального ребра.

Трапециевидные — все пластины с более чем одним дорсальным ребром, вне зависимости от того, образуют ли они точную трапецию в сечении или нет.

Аморфные — образцы с аморфным сечением, т. е. нет последовательного реберчатого характера. Обычно такое сечение имеют пластины с желвачной коркой на спинке.

При характеристике пластин учитываются также толщина ударного бугорка (в мм) и раковитость, которая может быть слабой и сильной.

Конструктивными элементами модели скола являются также три равных составляющих его длины: проксимальная (рис. 1, 6); медиальная (рис. 1, 7); дистальная (рис. 1, 8) части. Все три элемента необходимы в описательных операциях, поскольку облегчают упорядочение изложения сведений об объектах и позволяют легче осуществлять группировку показателей с четким определением их дислокации или концентрации.

Сохранность пластин может быть полная (целые экземпляры) или частичная. Частично сохранившиеся пластины представлены: а) проксимальными частями, составляющими 1/3 длины целого экземпляра; б) проксимальными частями, составляющими более 1/3 длины целого экземпляра — пластины без дистальной части (неполные); в) медиальными частями, составляющими 1/3 или менее длины целого экземпляра — сечения; г) удлиненными медиальными частями, экземпляры с отсеченным проксимальным и дистальным концом; д) дистальными частями, составляющими 1/3 длины целого экземпляра; е) дистальными частями, составляющими более 1/3 длины целого экземпляра — пластины без проксимальной части (неполные).

Что же касается такого важного показателя, как ширина пластины, возможно, следует отказаться от их группировки, исходя из таких критериев, как «пластина», «пластинка» [54, р. 100], «узкие», «средние» [33, с. 45] или предложенных для среднеазиатских каменных индустрий Г. Ф. Коробковой [25, с. 9] и указывать ширину с частотой в 1 мм. Это позволяет выделить наиболее значимые группы для одного памятника или отдельной культуры.

Иногда в коллекциях встречаются экземпляры, названные нами «условные пластины». Это сколы, обладающие синкретическими характеристиками: пропорции отщепов (соотношение длины и ширины менее 2:1) и морфология пластин (края параллельны, но могут быть конвергентны или дивергентны, но незначительно; сечение треугольное или трапециевидное, профиль прямой). Эта группа описывается так же, как пластины, после бесспорных экземпляров.

Отщеп — это скол любой породы, отделенный от нуклеуса. Соотношение длины и ширины отщепа менее чем 2:1, параллельность сторон не существенна. По наибольшему диаметру выделяются чешуйки — до 9 мм включительно; мелкие отщепы — 10-29 мм, средние — 30-49 мм; крупные — 50-69 мм; крупнейшие — отщепы более 70 мм в диаметре. Возможно, что при характеристике размеров отщепов целесообразнее учитывать соотношение ширина—длина, как предложено А. Леруа-Гураном и М. Брезиллоном. Очень широкий отщеп — соотношение больше 1, широкий отщеп — соотношение 1:1, довольно длинный отщеп — соотношение 1:1,5. При характеристике отщепов учитывается наличие или отсутствие желвачной корки на талоне, сильная или слабая раковитость, величина ударного бугорка, который занимает до трети или половины поверхности. Различаются отщепы-заготовки 2 — это те отщепы, которые были отобраны для превращения их в орудия. Выброшенные отщепы, непригодные к использованию, составляют отходы расщепления.

Промежуточное положение между двумя основными заготовками-отщепами и пластинами занимают пластинчатые отщепы — вытянутые сколы с аморфным сечением.

Применение нуклеуса: зачем он нужен при разведении пчёл

Специфика нуклеуса

Практика, когда этим же словом называют специальный мини-улей (например, во фразе «нуклеус для пчёл»), где содержится относительно небольшая колония пчёл, в принципе, корректна. Но надо понимать, что это значение хоть и верно, но вторично. Исконно же так именуются эта самая пчелиная колония, а традиция также называть и место, где она размещается, пошла уже от этого.

В состав такой колонии обычно входит в среднем 0,5–1 тысяча рабочих пчёл.

Полноценной пчелосемьёй он не признаётся по причине:

В то время как в большинстве современных методов пчеловодства рекомендуется беспощадная выбраковка слабых семей и комплектование пасеки только сильными, нуклеус является исключением. Поскольку основной его функцией является разведение пчёл, а часто — промышленный вывод маток, с этих позиций слабость такой мини-семьи становится как раз сильной стороной.

Ощущение пчёлами, входящими в его состав, своей неполноценности и уязвимости, на инстинктивном уровне стимулирует их к более интенсивному, чем в пчелосемье или составе пчелопакета, развитию.

Иногда в обиходе употребляется выражение мини нуклеус (или мининуклеус). Но его применение не совсем корректно. Учитывая соотношение размеров как нуклеуса с обычной пчелосемьёй, так и ульев, предназначенных для их содержания, компонент «мини» уже автоматически учтён на уровне значения слова, и лишний раз его упоминать ни к чему: куда уж меньше?

Вообще же это слово пришло в пчеловодство из археологической терминологии. В археологии оно обозначает ядро. Так археологи обычно называют фрагменты орудий труда каменного века на различных стадиях обработки. Например, древние прообразы топора или ручные рубила. В зависимости от геометрической формы археологи классифицируют нуклеусы как, например, призматические, клиновидные и т. п. Впрочем, для пчеловода особенности употребления термина в иной предметной области не столь важны.

Некоторые пчеловоды используют искажённый вариант — нуклекс. Но это разговорный вариант.

Для чего требуется нуклеус?

При использовании нуклеуса пчеловоды возлагают на него такие основные функции:

В былые времена пчеловоды не отселяли сформированную колонию в отдельный мини-улей, а отгораживали для них пространство в одном улье с пчелиной семьёй. Однако такой вариант содержания был чреват слишком большим количеством проблем. В частности, приходилось следить, чтобы в перегородке, отделявшей семью от нуклеуса, не было дыр. Поэтому однажды и было решено: отселять — так отселять.

Как формировать нуклеус?

В принципе, начинать процесс можно почти на протяжении всего сезона — вплоть до окончания главного взятка. Однако наилучшие результаты гарантированы, если озаботиться этим перед роением или во время него.

Для отбора кандидатов лучше всего подойдёт первая половина дня: в это время лётные пчёлы собирают нектар, в улье остаются только нелётные. А значит, и вероятность ошибки минимальна. Брать нужно только запечатанные рамки со зрелым расплодом.

В южных районах для формирования нуклеуса достаточно взять 300 пчёл. На севере их число должно быть как минимум вдвое большим. Однако нужно внимательно следить, чтобы вместе с пчёлами не прихватить из улья и действующую матку.

Климатический пояс важен и при комплектации улья, где будет жить нуклеус. На юге для этого достаточно одной рамки с расплодом и пары кормовых. А вот в северных широтах рамок обоих видов надо взять по две.

После изъятия рамок для нуклеуса порядок действий такой:

На первые пять дней нуклеус должен быть обеспечен поилкой: пить воду самостоятельно молодые особи в это время не в состоянии.

По истечении этого срока расплодная рамка заменяется на новую. Это нужно для формирования пчёл-воспитателей.

Пятидневный цикл, завершающийся очередной заменой рамки с расплодом, надо продолжать, пока матка не отложит яйца сама.

Особенности вывода маток

В каждой новой подсаженной в нуклеус группе матки выводятся в среднем на протяжении 2–3 дней. С учётом таких временных рамок пчеловоду нужно осматривать расплод, выделять маток и при наличии у неё дефектов выбраковать её. При таком раскладе в улей ставится новый маточник или подсаживается матка из резерва. Леток после этого открывается так, чтобы у матки была возможность вылетать для спаривания.

После этого остаётся дождаться червления, которое должна начаться спустя несколько дней.