Что такое обоо у бурят

Как правильно подготовиться к обоо

Что нужно знать, чтобы провести обряд поклонения согласно бурятским традициям

С какой целью проводится этот обряд? Какое значение имеет он в нашей жизни? Как к нему правильно готовиться, как одеваться? Что же нужно делать на обоо, а чего делать ну никак нельзя? На все эти вопросы отвечает infpol.ru.

Начнем с азов – как готовиться и чем различаются эти обряды у буддистов и шаманистов.

Обоо с точки зрения лам

Слово «обоо» переводится как «гора», «возвышенность». Это место обитания самого сильного и влиятельного духа близлежащих мест. Их испокон веков почитают местные жители, зная, что есть определенные места, где люди ближе всего к природе, к горам, к долинам, к рекам и озерам. Такие земли имеют своих хозяев – сабдаков (сабдагууд).

Сабдаки – это те же самые живые существа (духи) со своими минусами и плюсами, ими могут переродиться и те, кто не обрел человеческого рождения. Поэтому сабдаки разделяются на простых и возвышенных (достигших уровня арьи). Шаманисты называют этих духов чаще «эжины или эзэны».

Возле каждого села есть свое обоо, обычно оно располагается на холме и обозначено специально возведенной ступой. В назначенный, согласно лунному календарю, день местные жители собираются возле обоо, зовут ламу для проведения обряда. Также на обоо съезжаются все те, кто родился в данной местности, но живет в другом селе или городе. Главная цель обряда – преподнести угощения хозяевам местности, попросить, чтобы лето сложилось благополучно, не было засухи, шли дожди. Лама читает комплекс молитв, начинает, как правило, с молитвы очищения местности от накопившейся за год негативной энергии. Люди развешивают на специальных шестах принесенные с собой «хий морины», на которых пишут имена своих родных.

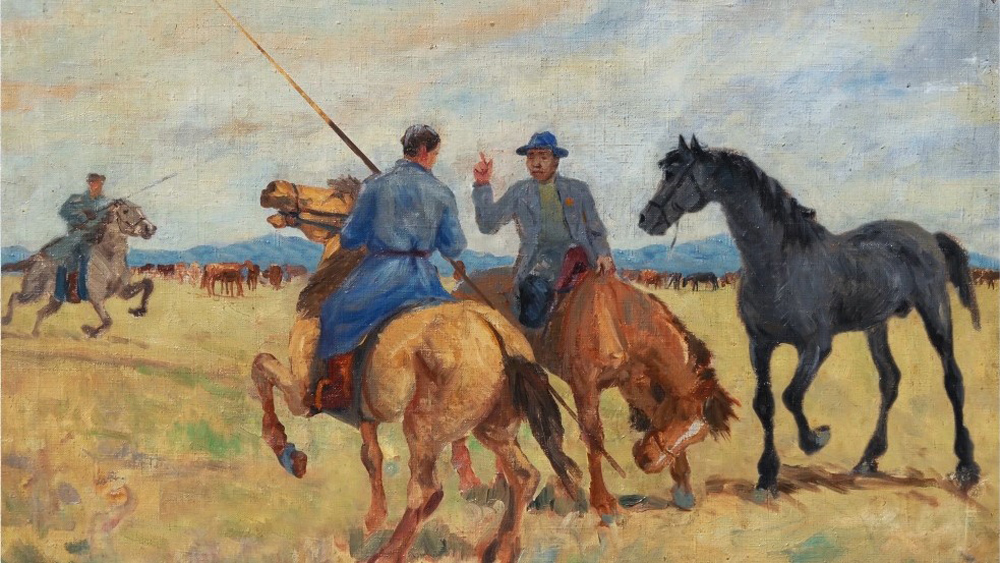

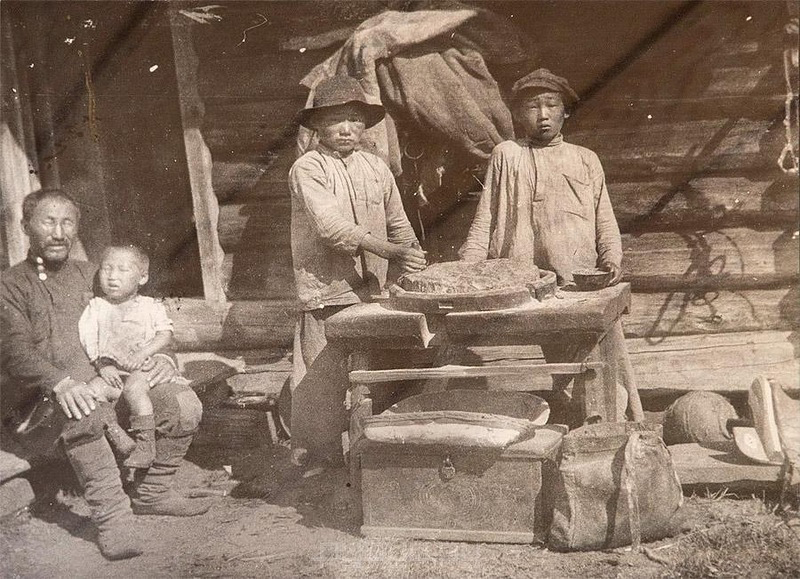

Фото: архив infpol.ru

Чтобы духи понимали, лучше молитву хозяевам местности и воды произносить на их языке, т.е. санскрите, бурятском, монгольском языках.

Не просите у духов слишком много

Как отмечают ламы, у хозяев местности не следует просить слишком многого.

Хозяева местности склонны решать больше житейские проблемы: чтобы не было несчастья в пути, чтобы дома было все благополучно, чтобы не было сильных природных катастроф, таких как наводнение, засуха.

Тайлган с точки зрения шаманов

Фото: архив infpol.ru

Слово «тайлган» (тахил) происходит от древней общемонгольской формы «тахиху», перешедшей в «тайху», что значит «чествование» богов. Обычно тайлганы устраивались на вершинах гор, откуда открывается широкий обзор на расположенные у подножия улусы. Ведь хозяин местности обычно живет там, откуда может обозревать свои владения. Иногда тайлганы устраивались у подножия горы, на берегу реки или озера, каждый тайлган имел свое постоянное, живописное место проведения.

Открыть небесные ворота

Одним из самых крупных тайлганов считается обряд «Открытие небесных врат». Проводится, как правило, в последних числах мая. Как говорят шаманы, его нужно провести в определенное время, которое можно узнать по природным приметам: началось цветение, закуковала кукушка, распустились деревья, позеленела трава – все эти свидетельства лета говорят о том, что пора открыть небесные врата. Для этого в назначенное время собираются шаманы (в этом году порядка 50 человек) и проводят камлание.

Высадка березовой рощи

Кроме того, шаманами высаживается «березовая роща». Это вкопанные на месте подношений молодые березки определенного количества – 3, 12 или 14. Они украшаются белыми и синими (символизируют «серебро»), красными и желтыми («золото») вязками, на расстоянии локтя от верхушки повязывается хадак (обычно синего цвета). Кроме того, первая береза называется «ур» – украшается тремя сделанными из шерсти гнездами, в каждом из которых расположено по три «золотых» яйца. Из ткани вырезаются изображения животных – белка, гуран, заяц. Символы солнца и луны, также подвешенные на березе, соединяются изображениями девяти девушек, тоже вырезанными из ткани. Кроме того, березы украшаются шелком. Из теста изготавливаются лампадки. Все это делается для того, чтобы призванные божества и духи приходили и наслаждались преподнесенными им угощениями.

Фото: fregat-vt.livejournal.com

Полсотни шаманов начинают камлать. В своих молитвах рассказывают о себе, объясняют, для чего проводится ритуал, для кого это делается. Первым делом они входят в транс и устанавливают связь со своими предками-шаманами, чтобы те стали своеобразными кураторами проводимого ритуала. Они просят донести до божеств, что люди отправляют им подношения, молятся о благополучии. Затем по очереди спускаются 13 Хатов, покровителей всего живого от Урала до Тихого океана. Последним спускается верховный хат Буха Нойон. Шаманы посредством предков спрашивают у него разрешения о том, можно ли преподнести угощения божествам. Затем березовая роща сжигается. После сжигания рощи главный шаман бросает чашу. Если она упала дном вниз, то все сделано правильно. Шаманы начинают читать молитвы на удачу. Потом всех божеств и предков провожают угощениями. Все присутствующие брызгают молоком, чаем и водкой, раскидывают принесенные приношения в ту сторону, куда укажет шаман. Затем шаманы садятся и просят благополучия со всех шести сторон: запад, восток, юг и север, небо и земля. Тря дня после обряда всем, кто там присутствовал, нельзя никому ничего давать, чтобы не упустить полученную удачу.

Как подготовиться по всем правилам?

При всем различии самих обрядов подготовка к ним во многом схожа. Нужно определить, где именно и когда проводится. Обоо у буддистов проводятся согласно благотворным датам в лунном календаре. Точное число узнайте в местном дацане.

Какие продукты принести буддистам?

Крепкий черный заваренный чай без молока, Рис. Из молочных: молоко, сметану или масло. Сладости: печенье и конфеты.

Внимание! Водку или любой другой алкоголь нести на обоо ламы не советуют.

Заранее приготовить хий морины

— Хий морины, которые люди вешали на Сагаалган, со временем теряют свою силу. Молитвы удачи, начертанные на хий моринах, стираются под воздействием природных условий, поэтому их нужно обновить на обряде обоо, – говорит Дымбрыл-багша.

Напомним, на одном хий морине предпочтительнее писать одно имя – своего родственника, друга, коллеги или свое собственное. Они бывают пяти цветов, какой цвет нужен вам, зависит от символа вашего года рождения.

Не привязываться к определенной местности

Вопреки стереотипам, шаманы не привязывают обряды обоо строго к местности.

На тайлган нужно обязательно захватить с собой хадак синего цвета, символизирующий небеса.

Какие продукты принести шаманистам?

Крепкий черный заваренный с утра чай с молоком На тарелке красиво выложить печенье, конфеты и сливочное масло. Купить небольшую бутылку водки и молоко.

Принесите с собой список друзей, родственников или коллег – всех тех, за кого хотите помолиться, и плату шаману (сумма произвольная), которая прилагается к списку.

На чье обоо ехать?

Часто возникает вопрос: на чье обоо должен ехать человек? Отца или матери?

На чье обоо должна ехать жена: своей родной местности или туда, где родился муж?

11 слов, помогающих понять бурятскую культуру

Почему для бурят так важно понятие малой родины? Как праздновать Новый год Сагаалган? Что означают тряпочки на придорожных столбах и насыпи из камней, рядом с которыми стоит бутылка водки? Разбираемся в культуре Бурятии

1. Нютаг

Родина, малая родина

Нютаг — невероятно важное понятие для большинства современных бурят. В традиционной культуре оно обозначает место, с которым человека связывают первые детские воспоминания, ассоциируются родители, бабушки и дедушки. Сюда человек стремится приехать сразу после долгой разлуки. При этом нютаг — не обязательно место рождения, а именно важное место, с которым человек чувствует неразрывную связь на протяжении жизни. Для обозначения конкретного места рождения существует отдельное словосочетание тоонто нютаг — место, где закопан послед человека (тоонто). Тоонто нютаг воспевается в одноименной песне, которая стала неофициальным гимном Бурятии, а само слово нютаг встречается в названиях многих частных заведений по всей республике.

Связь с нютаг у бурят сохраняется даже в условиях урбанизации. У многих выросших в Улан-Удэ, Иркутске, Чите и других городах есть родственники в тех местах, где родились их предки. Чем сильнее связи с ними, тем сильнее связи с нютаг. Кроме посещения родственников с нютаг таких бурят связывает и религия: каждый год они приезжают, чтобы провести обряды на обоо (см. ниже).

Нютаг также важная тема для разговора. При знакомстве всегда спрашивают: «Из какой вы местности?» (Ямар нютагайбта?). А после долгой разлуки: «Вы съездили на свою родину?» (Нютагаа ошоо гүт?) или «Как обстоят дела на вашей родине?» (Нютагаартнай ямар бэ?). Молодежи такие вопросы кажутся неуместными, так как они часто влекут за собой открытое восхваление своей родины, которое граничит с принижением малых родин других людей (нютагархаха). Это приводит к раздорам внутри бурятского общества.

2. Ахай

Вежливое обращение к старшему мужчине В некоторых диалектах бурятского языка это слово может употребляться и при обращении к старшей женщине, однако в данной статье мы ориентируемся на его значение в стандартном литературном языке.

Почтительное отношение к старшим выражается у бурят среди прочего в обращении та («вы») и в прибавлении после имени определенных терминов родства: Баяр-ахай, Слава-ахай, Амгалан-ахай. Ахай для бурят — главный символ прочных родственных отношений, защиты и поддержки. Изначально это слово означало «старший брат с любой степенью родства»: родной, двоюродный, троюродный и так далее. В бурятских семьях ахай зачастую становится воспитателем и служит главным примером для младших, пока родители трудятся на работе. Ахай можно доверить секрет или пожаловаться на обидчика. Стереотипный бурятский ахай всегда требует беспрекословного подчинения и послушания, но в сложной ситуации вступится за младших, решит их проблемы и поможет.

3. Хадаг

Сложенная узкая шелковая ткань, которую подносят в знак почтения и добрых пожеланий

Хадаг Также встречается в написании хадáк. — главный атрибут бурятской культуры, одинаково применяемый бурятами как в религиозных, так и бытовых церемониях. Изначально распространенные среди бурят-буддистов, в постсоветскую эпоху хадаги стали использоваться и бурятами-шаманистами Среди бурят распространены две религии: шаманизм и буддизм. Большинство бурят двуеверны, однако есть и те, кто придерживается только одной религии. как универсальные символы гостеприимства, доброжелательности, почета, уважения и признания заслуг. Хадаг преподносят не только уважаемым людям — буддийским священнослужителям-ламам, старейшинам, высокопоставленным лицам и спортсменам, — но и образам божеств на гунгарбаа (божнице), а также духам-хозяевам многочисленных священных мест (обоо, или бариса) по всей этнической Бурятии. Хадаг служит также и оберегом: водители размещают его в салонах машин над лобовым стеклом и вешают на столбах и деревьях на опасных участках дороги.

Хадаг также непременный атрибут церемонии сватовства. Она завершается в доме невесты обрядом хадаг табиха, что означает «ставить хадаг»: главный сват со стороны жениха кладет расправленный хадаг на божницу, тем самым спрашивая разрешение взять невесту в семью жениха не только у ее родителей, но и у божеств на божнице. Если дело идет к свадьбе, родственники непременно интересуются: «Поставили ли они хадаг?» или «Когда они будут хадаг ставить?» — чтобы начать полноценную подготовку к предстоящему торжеству.

4. Обоо

Насыпь на возвышенности из камней, веток и так далее, где совершается религиозный обряд, посвященный местным духам

Каждое лето на обоо проводятся грандиозные родовые молебны, на которых собираются не только местные жители, но и их земляки, живущие в других районах и городах. Они приглашают ламу из близлежащего дасана, буддийского монастыря, который проводит молебен и отдает дань уважения духам — хозяевам обоо. После молебна начинаются три мужских игрища эрын гурбан наадан, или просто наадан.

5. Наадан

Словом наадан принято называть любое развлекательное или спортивное мероприятие, подразумевающее относительно большое количество участников и зрителей: от летнего спортивного праздника в деревне (эрын гурбан наадан) до Олимпийских игр (Олимпиин наадан). Но чаще всего речь идет именно о первом мероприятии, которое включает в себя три вида спорта: борьба (бүхэ барилдаан), стрельба из лука (һур харбаан) и скачки (мори урилдаан). Традиционно в наадан могли участвовать только мужчины (что до сих пор отражено в названии: эрын гурбан наадан переводится с бурятского как «три мужских игрища»), сегодня же это правило распространяется только на борьбу, тогда как в стрельбе и скачках наравне с мужчинами участвуют и женщины. Наадан может быть как самостоятельным мероприятием, так и развлечением во время важного события — например, обряда почитания обоо. Самостоятельные наадан проводятся не только в отдельных селах и районах Бурятии, но и в столице Улан-Удэ. Соревнования очень популярны и азартны, что неудивительно: в качестве награды можно получить живого барана или деньги.

6. Дасан

Буддийский храмовый комплекс

В традиционной бурятской культуре образование и религия были неотделимы друг от друга. Это отразилось и в языке: в тибетском есть слово «дра-цан» (grwa chan), означающее буддийское высшее учебное заведение, которое заимствовалось в бурятский в форме дасан В русских словарях это слово зафиксировано в варианте «дацан». и стало обозначать буддийский монастырь. На территории дасанов живут буддийские ламы, которые дают астрологические прогнозы (зурхайша лама), занимаются медициной (эмшэ лама). Дасан для бурят больше, чем храм: это нетронутый сторонними влияниями островок культуры и языка, где люди свободно говорят и между собой, и с ламами. Традиционно общение прихожан со священнослужителями проходило на бурятском языке. Это сохраняется и сегодня — в отличие от других сфер жизни, где принято использовать русский. При дасанах работают кафе с бурятской кухней. Дасаны славятся своей традиционностью и даже консерватизмом, который проявляется в том числе и в сохранении патриархальных представлений. Есть даже шутка про три «д» бурятской женщины: дети, дом, дасан (по аналогии с тремя «к» немецких женщин Kinder, Küche, Kirche).

Если обычные дни в дасан проходят неторопливо и тихо, то в канун и в первые дни праздника Сагаалган, Нового года по лунному календарю, сюда стекаются толпы жаждущих получить астрологический прогноз о предстоящем годе: что можно будет реализовать, а что лучше отложить на будущее, чтобы прожить этот год благополучно и без больших потрясений.

7. Сагаалган

Праздник Нового года по лунному календарю

Один из главных бурятских семейных и религиозных праздников, в котором тесно переплетена буддийская и бытовая обрядность. Каждый год Сагаалган выпадает на разные даты по григорианскому календарю, но обычно это конец января — февраль. Слово Сагаалган происходит от глагола сагаалха, что значит «есть белую пищу». Белая, то есть молочная, пища, символизирующая чистоту помыслов и действий, считается у бурят священной: ее используют в качестве подношения духам и угощают гостей. Молоко, молочная водка, масло, творог, сметана, сыр также становятся главным угощением новогоднего стола.

Активная подготовка к Сагаалгану начинается с обряда очищения (дүгжүүбэ), который проводится за два дня до праздника. На территории дасана разжигают два костра: в большом ламы после специального молебна сжигают деревянную конструкцию, которая символизирует все плохое, совершенное за прошедший год. Маленький костер предназначен для кусочков теста, бумаги и ткани, которыми верующие обтирают свое тело, очищая себя от негативных мыслей и энергии. Следующий день, канун Сагаалгана (бүтүү үдэр), принято проводить дома и готовиться духовно к встрече Нового года. Сам Сагаалган наступает с первыми лучами солнца, когда богиня Палден Лхамо спускается на Землю и дарует свою защиту бодрствующим на весь предстоящий год. Поэтому в первый день Сагаалгана (шэнын нэгэн) принято вставать очень рано.

Когда все религиозные обряды завершены, начинаются визиты к родственникам, в первую очередь к самым старшим, и продолжаются все первые две недели после наступления Сагаалгана. Встреча начинается с обряда приветствия (золгохо ёһо): младшие поддерживают обеими руками руки старших, выражая свое уважение и готовность поддержать их в любой момент. Это сопровождается ритуальными приветствиями, которые связаны со скотоводством и соблюдаются даже теми, кто не держит и никогда не держал скот. Младший спрашивает: «Упитаны и здоровы ли ваши бычки и жеребята?» (Буруунтнай булшантай гү?, Даагантнай далантай гү?). Старший каждый раз отвечает утвердительно: «Упитаны, здоровы» (булшантай и далантай). Стандартным приветствием является Сагаалганай мэндэ! («С Сагаалганом!»), как наше «С Новым годом». Если приехать не получается, можно позвонить по телефону или скайпу. В эти дни также принято посещать молебны в дацанах, где ламы и верующие молятся за благо всех живых существ в Новом году.

8. Бууза

Рубленое мясо, завернутое в тесто и сваренное на пару

Бууза — настоящий гастрономический бренд Бурятии. Отсылку к нему можно встретить везде: в искусстве, сувенирах, названии инстаграма бурятской миллионницы Вики Бузы и кинематографе (существует фильм, посвященный этому блюду). Уж не говоря о множестве придорожных кафе-буузных, распространенных не только в Бурятии, но и за ее пределами.

Хотя подобные блюда известны по всей Азии от Кавказа до Японии (хинкали у грузин, манты у тюркских народов, момо у тибетцев), именно в Бурятии буузы затмили собой все исконные блюда кочевой культуры. Слово «бууза» происходит от китайского слова 包子 (бао-цзы), где им называют пирожок из дрожжевого теста с мясной и/или овощной начинкой, приготовленный на пару. В отличие от бао-цзы в буузах в качестве начинки используется только мелко нарубленное мясо, завернутое в пресное бездрожжевое тесто. Едят их следующим образом: надкусывают тесто сбоку, выпивают сок через отверстие и затем съедают мясо с тестом. Это блюдо очень сытное и относительно недорогое: в Бурятии одна бууза стоит в пределах 35–45 рублей.

9. Ёохор

Бурятский круговой танец

Если попросить любого жителя Бурятии назвать традиционный бурятский танец, то первое, что придет ему в голову, — это ёохор. Ёохор исполняется на любых массовых мероприятиях, чаще всего во время наадан и свадеб. Танцующие берутся за руки, образуют круг, шагают по часовой стрелке и поют хором ёохорные песни. Исполнение этих песен требует хорошего знания языка и канонов ёохорной поэзии, что сегодня встречается довольно редко. Поэтому чаще всего танцующие исполняют ёохор молча под аутентичные или обработанные под эстраду записи. И все же танец не уходит в небытие. Его движения, поэзия, мелодика до сих пор служат источником вдохновения для руководителей танцевальных коллективов: хоть и в измененной форме, ёохор продолжают исполнять на сцене профессиональные певцы и танцоры. Каждое лето проводится фестиваль «Ночь ёохора», на котором артисты обучают всех собравшихся ёохорным песням и движениям.

10. Хамаагүй

Все равно, без разницы

11. Болтогой

На любом бурятском торжестве, будь то свадьба, юбилей или же большой праздничный концерт, то и дело можно услышать восклицание «Болтогой!». Это восклицание — древняя пожелательная форма от глагола болохо («сбываться», «становиться»), которая переводится чаще всего как «да будет так». Неудивительно, что им завершаются многие длинные поздравительные үреэлы («благопожелания»), которые до сих пор популярны и звучат на любом праздничном мероприятии. Первым «болтогой» говорит тот, кто произносит и заканчивает благопожелание, а уже затем все присутствующие гости вместе восклицают: «Болтогой!» Этим они показывают, что одобряют и закрепляют все сказанное, а также присоединяются к пожеланиям. Из-за тесной связи с благопожеланиями болтогой носит исключительно торжественный характер, ассоциируется с атмосферой большого праздника. Самые красивые и добрые үреэлы можно чаще всего услышать от старейшин, поэтому слово «болтогой» — не просто завершение пожелания, но и символ благословения со стороны старших родственников.