Что такое образовательная цепочка

Что такое словообразовательная цепочка?

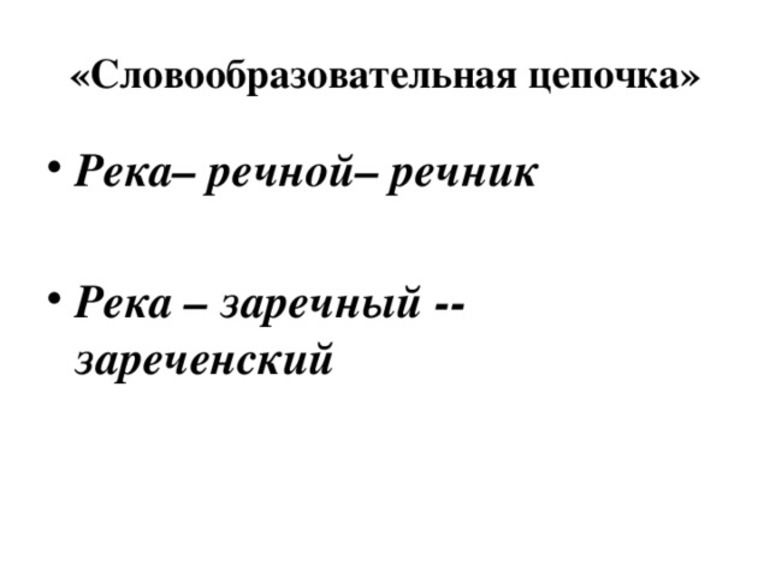

Словообразование – одна из самых сложных, но вместе с тем и интересных тем русского языка. При объяснении этого раздела лингвистики часто всплывают такие термины, как словообразовательная цепочка, словообразовательное гнездо, словообразовательная пара, и далеко не всегда так очевидно, что же они обозначают. Попробуем вместе постичь основы словообразования и разобраться, что из этих названий что обозначает и как же понимание этого поможет в словообразовании.

Что это такое?

Первые попытки

Дополнительная теория

Упражнение 1: производящее и производное

Словообразовательная пара

Способы словообразования

Ни в коем случае нельзя говорить о словообразовательных цепочках, не зная основных способов словообразования. Их существует четыре:

Именно при морфологическом способе словообразования наиболее чётко прослеживаются звенья словообразовательных цепочек – в остальных способах преобразования производящего слова не всегда так очевидны.

Сложение

Обращаемся к сложению. Здесь мы работаем сначала с производящим словом, образовывая его слиянием основ или же слиянием целых слов: пароход, газопровод, завуч. В этом случае словообразовательная пара будет иметь вид пар, ход — пароход.

Слияние

Переход одной части речи в другую

Упражнение 2: построение цепочек

Теперь, когда у нас уже есть определённое представление о том, как же образовываются слова в словообразовательных цепочках, попробуем попрактиковаться. Постройте словообразовательные цепочки, выделите в них морфемы, с помощью которых были образованы новые слова, и назовите способы словообразования:

Словообразовательное гнездо

Теперь перейдём к последнему из трёх упомянутых в самом начале терминов – словообразовательным гнёздам. Словообразовательным гнездом называют совокупность всех возможных словообразовательных цепочек от одного производящего слова. Возьмём, например, лексему «весёлый». Для начала постройте словообразовательные цепочки, которые приведут к словам «невесело», «развеселиться» и «повеселиться».

Начнём проверять (в цепочках указаны способы словообразования):

Все эти цепочки вместе образуют огромное словообразовательное гнездо для слова «весёлый». То есть каждое непроизводное слово – это и есть самый центр гнезда, вокруг которого начинают обвиваться цепочки образованных слов.

Упражнение 3: восстановление цепочек

Сейчас, когда нам уже ясна и основная терминология, и способы словообразования, пришло время поупражняться. Начнём с самого простого: восстановите промежуточное слово в словообразовательной цепочке, указав при этом все способы словообразования в данной цепочке:

Упражнение 4: восстановление последовательности

Кстати говоря, в предыдущем задании есть одна небольшая ошибка. Попробуйте определить, в какой словообразовательной цепочке нарушена последовательность.

Да, это самая первая цепочка. Слово «тайна» является производным, а не производящим по отношению к слову «таить». Дело в том, что непроизводными словами чаще всего являются прилагательные и глаголы, тогда как все остальные части речи образуются уже от них. Давайте восстановим правильный порядок слов в словообразовательной цепочке:

1) приют, ютиться, приютить;

2) кулинар, кулинария, кулинарный;

3) белый, побелка, белеть.

Правильные цепочки выглядят следующим образом:

Упражнение 5: поиск лишнего слова

Очень важно уметь определять однокоренные слова и не добавлять в словообразовательную цепочку схожие по звучанию, но всё же совершенно отличные по своему смыслу слова. В какой словообразовательной цепочке встречаются лишние слова?

1) смех, смешить, смешенный;

2) барсучий, барсовый, барсук;

3) бассейн, басенный, басня.

Итак, в каждой из представленных выше цепочек есть одно слово, которое к ней не относится. Давайте найдём его и составим правильные цепочки:

Упражнение 6: игра с морфемами

Итак, словообразовательная цепочка слова содержит некоторое количество однокоренных слов, связанных общим корнем и изменяемыми морфемами. Теперь немного усложним задачу: попробуем создать словообразовательную цепочку, зная лишь непроизводное слово и способы образования последующих звеньев:

Возможные варианты цепочек:

Конечно, в этом задании нет универсально правильных ответов, всё зависит от конкретно использованных вами приставок.

Упражнение 7: использование морфем

А сейчас попробуем понять, как же выглядела первоначально словообразовательная цепочка. Вам даётся непроизводное слово, а потом морфемы, которые использовались при создании производных слов. Восстановите цепочку:

Правильные цепочки выглядят так:

Сложность этого задания в том, что не указано, какая именно морфема (приставка, суффикс или постфикс) использована в процессе словообразования, так что здесь придётся хорошенько подумать, восстанавливая опущенные слова.

Упражнение 8: словообразовательные гнёзда

В качестве закрепления попробуем построить словообразовательное гнездо для следующих слов: зелёный; дом; вода.

Конечно, это далеко не все цепочки этих гнёзд, но всё же такая игра с различными морфемами поможет гораздо лучше понять принципы словообразования.

Заключение

Итак, мы знаем, что по итогам словообразования слова можно объединять в цепочки, умеем определять, в какой словообразовательной цепочке нарушена последовательность звеньев, умеем сами составлять эти цепочки. Словообразование – отнюдь не каторга, а настоящее удовольствие. И теперь вы сами можете в этом убедиться.

Словообразовательные цепочки и гнезда

Онлайн-конференция

«Современная профориентация педагогов

и родителей, перспективы рынка труда

и особенности личности подростка»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Описание презентации по отдельным слайдам:

Словообразовательные цепочки и гнезда Половинкина Екатерина Сергеевна МБОУ «Средняя школа №12» г. Дзержинска

Наведи порядок изобилие, изобильный, обильный; подтянуть, подтягивание, тянуть, оттягивать; приобретатель, приобрести, приобретать, обрести Представьте, что по чьей-то злой воле слова из цепочки «свалены в кучу» и где исходные, где производные – не разобрать. А восстановить-то правильный порядок надо! Вот я и прошу вас сделать это.

. Запишите в нужном порядке перепутанные абзацы, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания. Из какого произведения А.П. Гайдара взят получившийся фрагмент? Пока соседка разб_рала тазы и тря_ки Ольга взяла к_тенка и прошла в сад. Отсюда был виден больш_й запущенный сад. В глуб_не сада торчал неуклюжий двухэтажный сарай и над крыш_ю этого сарая разв_вался маленький красный флаг. Грузовик свернул в дачный поселок и ост_новился перед небольш_й укрытой плющ_м дач_й. Ш_фер с помо_ником откинули борта и вз_лись (з,с)гружать вещи а Ольга открыла застекленную те(р,рр)а(с,сс)у. Ольга вернулась к машине. (З,с)десь к ней подск_чила бойкая старая жен_щина – это была соседка, моло_ница. Она вызвалась пр_брать дачу вым_ть окна полы и стены. Постройте три словообразовательные цепочки, исходными словами в которых были бы: 1) существительное; 2) прилагательное; 3) глагол, встретившиеся в этом тексте. Укажите словообразовательные средства

Грузовик свернул в дачный поселок и остановился перед небольшой, укрытой плющом дачей. Шофер с помощником откинули борта и взялись сгружать вещи, а Ольга открыла застекленную террасу. Отсюда был виден большой запущенный сад. В глубине сада торчал неуклюжий двухэтажный сарай, и над крышею этого сарая развевался маленький красный флаг. Ольга вернулась к машине. Здесь к ней подскочила бойкая старая женщина – это была соседка, молочница. Она вызвалась прибрать дачу, вымыть окна, полы и стены. Пока соседка разбирала тазы и тряпки, Ольга взяла котенка и прошла в сад.

Краткое описание

Чтобы понять, как составить словообразовательную цепочку, нужно первым делом разобраться в теории. Эту тему подробно разбирают в 10 классе. Если ученик решит пропустить этот раздел, то он не сможет самостоятельно формировать новые речевые конструкции.

Производная форма представляет собой первичную ветвь словообразования. На основании конкретного слова базируются все связанные между собой элементы. Слова для словообразовательной цепочки отвечают за последовательность речевых форм, имеющих одинаковый корень.

Каждый новый элемент происходит от предыдущего. Это позволило сделать специалистам вывод, что сформированная конструкция имеет универсальную иерархическую структуру. К примеру: в выстроенной цепи «приятный > неприятный > пренеприятный разговор» первое слово является логическим производным по отношению к «неприятный», а также мотивирующим для «пренеприятный».

Непроизводные слова — это те, которые не образованы от какого-либо другого однокоренного слова, существующего в языке. А вот производными принято называть образованные с помощью морфемных включений все последующие ответвления.

В классической словообразовательной цепи здоровый > здоровенький > здоровенный > нездоровый > здороветь именно слово «здоровый» является непроизводным.

Техническая сторона

Используемые в русском языке новообразованные элементы речи имеют производную форму. На базе простой производящей единицы каждый человек может сформировать новую словообразовательную цепочку. Все образованные единицы речи относятся к производной категории. Это важное правило, благодаря чему оно сохраняется во всех случаях формирования новых единиц речи.

Более сложной структурой обладает мотивирующее слово. Этот нюанс находит отражение в морфологических, семантических, а также стилистических аспектах. Основные примеры словообразовательной цепочки позволяют разобраться во всех нюансах использования производящих и производных элементов: бить > выбить. Первое слово выступает в роли производящего, а второе является мотивирующим. Очень важно разобраться во всех этих нюансах, так как эта тема является одной из самых важных.

Величественный русский язык содержит такие речевые единицы, которые не произошли от других слов, имеющих аналогичный корень. Специалисты утверждают, что все эти формы имеют непроизводную основу. Если конкретный словообразовательный ряд имеет немотивированную основу, то она может быть сформирована следующим образом: непроизводная форма в качестве производящей > мотивирующая форма. А это значит, что за основу берётся то слово, которое является элементарным по своему составу.

Чаще всего немотивированные речевые единицы включают в себя один корень: окно, ночь, дочь.

Предназначение словообразовательной цепи

Это направление в русском языке отвечает за последовательность образования новых единиц речи. Словообразование является ключевым механизмом в понимании значения лексики и возможности её усвоения учащимися. Специалистами были разработаны различные задачи, которые призваны закрепить навыки построения логических цепочек:

Правильно сформированные словообразовательные цепи призваны объединить однокоренные элементы речи с идентичным смысловым значением, чтобы в итоге составить ещё одну последовательность, которую называют «гнездом». Это одно из самых важных понятий в системе поэтапного построения совершенно новых лексических форм. В словообразовательном направлении гнёзда представляют собой некую совокупность цепочек, благодаря которым происходить объединение речевых единиц с общим смыслом.

Для избежания распространённых ошибок крайне важно учитывать не только общий корень, но и сам факт семантической схожести. Своеобразной основой словообразовательного ряда является простая, но неизменённая речевая единица.

Эксперты рекомендуют первым делом правильно выделять основное слово в ряду всех представленных однокоренных речевых элементов, чтобы в итоге можно было определить, сколько именно уместных последовательностей может быть построено.

Гнездо — это своеобразная совокупность всех однокоренных (родственных) слов. Словообразовательное гнездо включает в себя цепочки. Все слова, входящие в гнездо, обязательно имеют общий корень, но они должны объединяться смысловым значением. Например: череп > черепок > черепной. Это только одно словообразовательное гнездо, а черепица > черепичный > черепитчатый — уже совсем другое словообразовательное гнездо, хотя у них и одинаковый корень. Но смысл остаётся разным. Поэтому считается, что это два разных словообразовательных гнёзда.

Особенности выбора однокоренных слов

Составление словообразовательной конструкции имеет свои нюансы, так как в русском языке действует несколько важных правил, которые тоже надо учитывать.

Специалисты выделяют несколько доступных способов построения речевых конструкций:

Для каждого способа свойственные свои правила и исключения, которые нельзя оставлять без внимания.

Алгоритм действий

Чтобы максимально разобраться в том, как правильно составить словообразовательную цепочку, необходимо не только выучить, но и понять последовательность действий. Только тщательное соблюдение всех пунктов позволяет существенно упростить поставленную задачу. Правильно сформировать словообразовательную цепь поможет только комплексный подход:

К примеру: нужно найти производящее для слова «родственники». Обязательно следует выделить аффиксы и корень: род-ств-енн-ик-и (корень — род; суффикс — ств; суффикс — енн; суффикс — ик; окончание — и). Для этого варианта свойственен суффиксальный способ словообразования. Остаётся определить семантическое значение: родственники — это лица, которые связаны кровным родством.

Важные нюансы

При составлении словообразовательных цепочек обязательно нужно обращать внимание на ряд нюансов. Только тщательное их соблюдение поможет добиться желаемых результатов:

Прилагательное в словообразовании наречий на «о» выполняет функцию производящей единицы.

Поиск недостающей информации в словарях

Даже если разобраться во всех нюансах и максимально соблюдать алгоритм формирования словообразовательных цепей, трудности неизбежны. В такой ситуации можно воспользоваться словарями. Специальные издания позволяют выбрать наиболее подходящие однокоренные формы абсолютно к любому речевому элементу. Словарные записи позволяют разобраться в методах построения языковых форм. В некоторых изданиях можно найти эффективные подсказки, как составить цепочку к определённому речевому элементу.

Для закрепления изученной информации можно ознакомиться с алгоритмом составления словообразовательной цепи, взяв за основу слово «развеселиться». Схема действий:

В конечном счёте словообразовательная цепь примет следующий вид: весёлый > веселить > развеселить > развеселиться. На просторах интернета много ресурсов, благодаря которым можно онлайн выполнить разбор слова, а также отыскать недостающую промежуточную речевую единицу. Проверить свои знания можно в том случае, если записать или назвать зашифрованные в схемах словообразовательные элементы.

Тема урока по русскому языку: «Словообразовательные цепочки однокоренных слов»

Онлайн-конференция

«Современная профориентация педагогов

и родителей, перспективы рынка труда

и особенности личности подростка»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

учитель русского языка

МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ

Русский язык 6 класс

М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И., Капинос, 2016

Тема урока: «Словообразовательные цепочки однокоренных слов»

Общее количество часов, отведённое на изучение темы: 2

Место урока в системе уроков по теме: первый урок по теме(35), четвертый урок по существительному

Цель урока: создание условий для тренировки умения учащихся составлять словообразовательные цепочки слов.

Обучающие: 1) повторение сведений о словообразовательной паре и словообразовательной цепочке слов, обучение работе со словообразовательным словарем.

Развивающие: развитие орфографической зоркости, логического мышления учащихся, связной речи; обогащение и активизация словарного запаса, творческого воображения; формирование приёма умственных действий при составлении цепочки; развитие умения сравнивать, обобщать, анализировать, классифицировать;

Воспитывающие: воспитание уважения друг к другу, чувства взаимопомощи, культуры, стремления к здоровому образу жизни.

Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры

Универсальные учебные действия (УУД)

Формирование умения составлять словообразовательные цепочки. Расширение словарного запаса учащихся при использовании словообразовательного словаря.

Осознание алгоритма учебного действия; способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности.

Регулятивные: умение принимать и сохранять учебную цель и задачи; планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, принимать на себя ответственность, проявлять инициативность и самостоятельность; умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, высказывать своё предположение.

Познавательные: освоение умения различать словообразовательные пары и цепочки; формирование умения использовать логические операции сравнения, анализа, отнесения к известным понятиям.

Коммуникативные: формирование умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем; принимать на себя ответственность за результат своих действий; обучение наблюдению за действиями партнёра, нахождению неточностей и корректированию ошибок.

Техническое обеспечение урока: мультимедийный проектор, компьютер

Психологический настрой обучающихся на урок

— Ребята, подберите рифму к слову урок с помощью слова сыр.

(Учащиеся отвечают. Один из учеников на доске пишет слово сыр, ставит стрелку и пишет слово сырок, затем образует с помощью уменьшительно-ласкательного суффикса слово сырочек.)

Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. Постановка проблемной ситуации

— На прошлом уроке мы занимались словообразованием имен существительных . Догадайтесь, чем мы сегодня будем заниматься? (Ответы учащихся)

— Что это? (Цепочка) Обратите внимание на ударение в слове!

— Мы с вами будем составлять цепочки. Золотые? Верно, словообразовательные. Составление цепочек – занятие не только увлекательное, но и очень полезное. Какое изобразительно-выразительное средство вы использовали в этой работе? (Сравнение)

Проверка домашнего задания

1. На доске составьте кластер «Способы словообразования имен существительных»

2.Выпишите один пример из домашнего упражнения, докажите правильность вашего решения, используя тип речи – рассуждение.

3. Расскажите об уменьшительно-ласкательных суффиксах, приводя примеры.

Актуализация знаний учащихся

Он задает вопрос классу:

-Чем отличается словообразовательная пара от словообразовательной цепочки?

Приводит примеры: дом-домик, лес

Подготовленный ученик № 2 знакомит одноклассников со словообразовательным словарем, выбрав понравившиеся примеры.

Подготовленный ученик № 3 представляет материал о производной и производящей основе, взяв примеры из словообразовательного словаря.

1 группа Добрый → добряк → добрячка

2 группа Гитара → гитарист → гитаристка

3 группа Вода → водяной → водянистый → водянистость

При ответе используйте алгоритм составления словообразовательной цепочки. Представители групп, объясните, где производная, а где производящая основа.

Для того чтобы понимать, как составлена словообразовательная цепочка, необходимо изучить последовательность действий. Четкое соблюдение всех пунктов значительно упростит задачу. Поставить слово в начальную форму. Выделить все имеющиеся аффиксы – префиксы, суффиксы и корень. Определить способ образования. Найти значение речевого элемента (при необходимости – при помощи словаря). В ряду однокоренных слов подобрать производящую основу со сходным значением. Например, требуется найти производящее для слова «подсвечник». Выделяем аффиксы и корень: под-свеч-ник, где под – приставка, ник – суффикс, свеч – корень. Приставочно-суффиксальный способ словообразования. Определяем значение: подсвечнник – это предмет, который ставится под свечу. Значит, производящим в данном случае будет выступать слово «свеча». Выявляем производящую основу свеч- от слова свеча, окончание убираем. Приложение № 1 Алгоритм

Физминутка. Построимся цепочкой и пройдемся по классу, изменяя движение влево и вправо.

Применение новых знаний 1.Тест Найдите ВЕРНО выстроенную словообразовательную цепочку А)друг→дружочек-дружок Б)слово→словесный→словеса В)небеса→небо→небесный Г)дело→деловой→деловитый Приложение № 2

2. Работа с текстом. Прочитайте текст, озаглавьте его, определите основную мысль, вставьте пропущенные буквы и раскройте скобки, найдите однокоренные слова и составьте словообразовательную цепочку. Сделайте вывод по употреблению слов с данным способом образования.

— Каким объявлен 2017 год? Почему?(Ответы учеников) Приложение № 3

3. Составьте по картине Васильева «Мокрый луг» текст из трех предложений со словом луг, чтобы прослеживались в нем словообразовательные возможности русского языка.

Цель: самооценка результатов своей деятельности и всех учеников.

-Что нового открыли на уроке?

-Что удалось сделать легче всего?

-Какие трудности возникли?

Домашнее задание: § 12, упр. 115.

Дополнительное задание по желанию: составьте тест со словообразовательными цепочками.

Приложение № 1 Алгоритм

При ответе используйте алгоритм составления словообразовательной цепочки. Представители групп, объясните, где производная, а где производящая основа.

Для того чтобы понимать, как составлена словообразовательная цепочка, необходимо изучить последовательность действий. Четкое соблюдение всех пунктов значительно упростит задачу. Поставить слово в начальную форму. Выделить все имеющиеся аффиксы – префиксы, суффиксы и корень. Определить способ образования. Найти значение речевого элемента (при необходимости – при помощи словаря). В ряду однокоренных слов подобрать производящую основу со сходным значением. Например, требуется найти производящее для слова «подсвечник». Выделяем аффиксы и корень: под-свеч-ник, где под – приставка, ник – суффикс, свеч – корень. Приставочно-суффиксальный способ словообразования. Определяем значение: подсвечнник – это предмет, который ставится под свечу. Значит, производящим в данном случае будет выступать слово «свеча». Выявляем произодящую основу свеч от слова свеча, окончание убираем.

Тест Найдите ВЕРНО выстроенную словообразовательную цепочку А)друг→дружочек-дружок Б)слово→словесный→словеса В)небеса→небо→небесный Г)дело→деловой→деловитый

Работа с текстом. Прочитайте текст, озаглавьте его, определите основную мысль, вставьте пропущенные буквы и раскройте скобки, найдите однокоренные слова и составьте словообразовательную цепочку. Сделайте вывод по употреблению слов с данным способом образования.

— Каким объявлен 2017 год? Почему?(Ответы учеников)