Что такое общее впечатление о книге

Как писать отзыв о прочитанном произведении: план, пример

Как правильно написать отзыв о прочитанной книге? Этот вопрос задают себе все школьники, получившие задание описать свои впечатление о том или ином литературном произведении. Как правило, это предполагает самостоятельную работу ученика, которую преподавателю нужно сдать в формате сочинения-отзыва.

Поэтому сегодня мы разберем, как писать отзыв о прочитанном произведении.

Что должно быть написано?

Отзыв – это высказывание отдельно взятого человека о том или ином произведении, имеющее эмоционально-оценочный характер, содержащее аргументацию мнения автора, подкрепленную доказательствами.

Звучит сложно, но по факту нужно лишь дать оценку (понравилась или не понравилась), а также объяснить почему. Очень важно максимально раскрыть тему и дать развернутый ответ.

Литературный отзыв – вещь субъективная. В нем автор не только делится эмоциональным впечатлением, он также раскрывает себя через свои читательские пристрастия. Значительная часть аргументации основана на личном опыте, книжных вкусах и предпочтениях.

Что это значит? По сути, ученик имеет право на собственное независимое мнение о любой книге, тем более, если он грамотно сформулирует свои мысли и подкрепит их доказательствами (цитаты, фрагменты текста). Однако не стоит скидывать со счетов мнение преподавателя: на уроках обычно разбираются рецензии литературоведов, подкрепленные реальными историческими фактами.

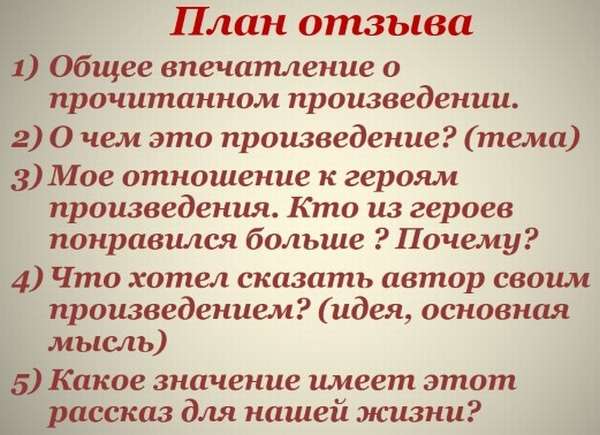

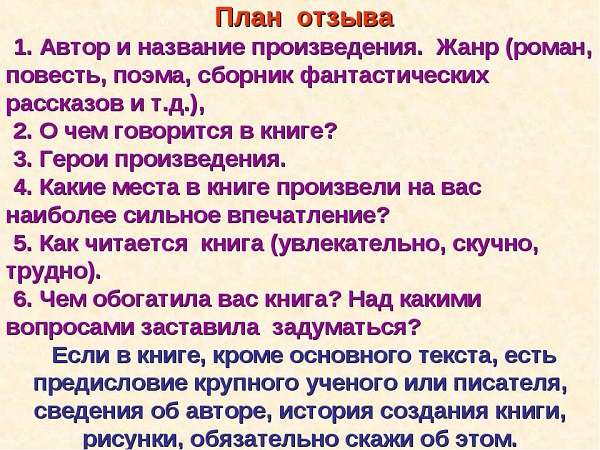

План отзыва о прочитанном произведении

С чего стоит начать? Для начала следует прочитать книгу внимательно и вдумчиво. После прочтения не стоит сразу садиться за работу, необходимо дать себе время на обдумывание интересных мыслей и идей. Ждать слишком долго также не следует, как правило, для того чтобы прочитанное улеглось в голове, достаточно 2-3 дней.

Далее необходимо составить план отзыва о прочитанном произведении:

Вопросы, которые могут помочь при работе

Для того чтобы понять, как писать отзыв о прочитанном произведении, можно попробовать задать себе несколько вопросов.

Пример

Ганс Христиан Андерсен – известный во всем мире сказочник. Его книгами зачитываются дети во всех странах мира. Совсем недавно я прочитал сказку «Снежная королева» и хочу поделиться с вами впечатлением.

Я думаю, что многие уже прочитали эту книгу, или даже смотрели замечательный мультфильм, снятый по мотивам известной сказки.

В истории, которую поведал всему миру Г. Х. Андерсен, речь идет о двух детях – девочке Герде и мальчике Кае. Злая Снежная королева сделала сердце Кая холодным, как лёд, и он стал злым и грубым. Одна Герда верила в то, что ее друг остался таким же хорошим и добрым, как раньше, и нужно только помочь ему вспомнить. Чтобы спасти Кая, маленькая, но храбрая девочка отправляется в опасное путешествие.

Сказка «Снежная королева» учит всех бороться со злом и несправедливостью, всегда приходить на помощь друзьям. Больше всего в книге мне понравилась Герда – она добрая и самоотверженная.

Я всем рекомендую прочитать эту сказку. Она не только очень интересная, еще в ней показано, как можно победить зло.

Отзыв о прочитанном рассказе

Давать оценку рассказу чуть легче, чем полновесной книге. Он меньше, прочитать его можно быстро, а при необходимости перечитать. Так можно уловить какие-то мелкие детали, которые ускользнули при первом знакомстве с текстом.

Принцип написания, структура отзыва о коротком рассказе ничем не отличаются от отзыва на любую другую литературную форму.

Часто также задается вопрос о том, как написать отзыв о произведении, прочитанном летом. Здесь порядок действий остается тем же, однако перед тем, как сесть за работу, стоит освежить воспоминания и хотя бы бегло перечитать книгу.

Полезные советы

Как писать отзыв о прочитанном произведении?

Во-первых, нужно самому прочитать книгу. Не стоит работать на основе чужого мнения: как минимум будет необъективная оценка, как максимум – в тексте отразится множество логических ошибок.

Во-вторых, не стоит фантазировать на тему того, что нужно поменять в истории. Следует уважать виденье автора, все рассуждения вроде «здесь следовало сделать так» выглядят как обычное хвастовство.

В-третьих, перед написанием определите стиль текста. Это может быть впечатление, исповедь (когда прочитанное перекликается с личным опытом), рекомендация (кому и зачем стоит читать), детальный анализ (сосредоточить внимание на отдельном событии или эпизоде) или ассоциация (сравнение разных произведений).

В-четвертых, нужно постараться найти сильные и слабые стороны произведения. Для этого книгу следует рассматривать с разных сторон, определить, что в ней нравится, а что смущает или расстраивает.

Теперь вы знаете, как писать отзыв о прочитанном произведении. Удачной работы и интересных книг!

Произведение понравилось необычным сюжетом, таким таинственным и запутанным. Понравилось то, что вся история окончилась очень хорошо для её участников, они нашли счастье друг с другом.

Прекрасный эпизод объяснения Бурмина с Марьей Гавриловной у пруда, где она сидела «под ивою, с книгою в руках и в белом платье». В этом красивом эпизоде Бурмин откровенно пересказывает девушке всю историю своей «женитьбы». И когда наступает развязка, бросается к её ногам. В этот момент герои испытывают невыразимое счастье и повесть оканчивается.

По этой повести А.С.Пушкина снят великолепный фильм «Метель», который позволяет увидеть эту историю во всей её прелести, а прекрасная музыка делает его еще утонченнее и изысканнее. (P.S)Овсянников гр23

Как писать отзыв о прочитанном произведении примеры

Школьникам достаточно рано приходится задаваться вопросом, как писать отзыв о прочитанном произведении: начиная со 2 класса, когда закладываются азы, и далее, в 3-4 классе, когда они закрепляются. И чем старше ребенок, тем больше умений он должен показывать.

Ученики 6-7 класса уже должны уметь хорошо излагать на бумаге свои собственные рассуждения о сказке, рассказе или повести. И так постепенно, к окончанию школы молодые люди учатся иметь свое мнение на статью в журнале или газете или литературное произведение и делиться им с другими.

Нелишним будет сказать, что все эти навыки пригодятся на выпускных экзаменах ЕГЭ или ОГЭ.

Что такое отзыв

Эмоциональное и интеллектуальное переживание от прочитанного текста оформляется в небольшую статью в одну-две странички. Ребенок обязательно полюбит писать отзыв.

Потому что это не сочинение, где нужен более-менее глубокий литературоведческий анализ по заданной учителем теме, план, эпиграф, мнение литературоведов и аргументация. А достаточно свободное повествование о вещах, которые действительно зацепили.

Даже если читатель не в восторге от пройденного – пожалуйста: делись впечатлениями, объясняй причины, оспаривай чужие восторги.

Примерный план составления отзыва о прочитанном произведении

Учитель в силу своего профессионального характера уверен: писать отзыв надо правильно. Ведь ему нужно оценить работу. Так что лучше внимательно слушать его рекомендации в классе.

Можно сделать отзыв, отталкиваясь от следующего плана:

Набираясь опыта, ученик все больше будет отклоняться от этой структуры и, покидая школу, научится формулировать отзыв совершенно самостоятельно. Можно будет считать, что юный человек состоялся как читатель.

Как написать отзыв о прочитанной книге

Реализовать план будет легче, если перед каждым пунктом автор отзыва ответит для себя на вопросы:

Обратите внимание: последняя часть плана – самый крупный текстовый блок, по предыдущим достаточно двух-трех предложений.

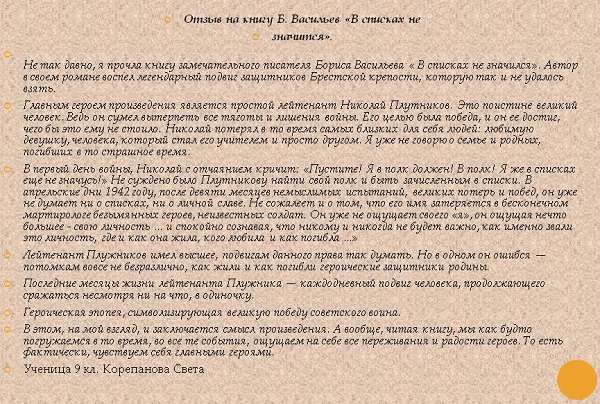

Пример написания отзыва

Нужно понимать: примеров в сети найдется тысяча, а четкий образец отзыва найти невозможно, потому что важно уникальное, личностное размышление.

Представим небольшой пример:

«На днях я прочитала повесть «Восклицательный знак» А. П. Чехова. Мне уже доводилось знакомиться с его творчеством на уроках литературы: он показался мне писателем и человеком с удивительным чувством юмора. Для самостоятельного изучения я выбрала именно это произведение – меня заинтриговало название. Как может быть целая повесть об одном знаке препинания?

Оказалось, что за черточкой с точкой может стоять целая жизнь, которая просто не может быть счастливой или даже вообще иметь какой-то смысл, если нет в ней ситуаций и предложений с восклицательным знаком.

Действие происходит в конце 19 века, в ночь перед рождеством. В дореволюционные времена к этому празднику россияне относились с особым трепетом. Накануне люди задумывались о смысле жизни, о добре и зле, благодарили высшие силы за посланную надежду и радость. Но и тогда Россия страдала от бюрократии: многочисленные чиновники писали бесконечные и не нужные простым людям бумажки.

Главный герой святочного рассказа, коллежский секретарь Ефим Перекладин, в гостях поспорил с молодым юношей о вопросах правописания и пунктуации. Он считал себя человеком, прекрасно владеющим письменной речью, и очень обиделся на упрек, что ставит знаки препинания рефлекторно и бессознательно. Дома он начал припоминать все правила пунктуации и вдруг понял, что ни разу в своей жизни не поставил ни одного восклицательного знака.

Мне очень понравилось, как знаки препинания плясали перед сонным чиновником и как он сам себе смешно объяснял их значение. Но особенно меня впечатлил финальный эпизод, когда он на работе, расписываясь в какой-то бумажке, написал «Ефим Перекладин!». Я была в этот момент очень рада за героя. Потому что хотя он и употребил восклицательный знак не там, где нужно, но по-человечески он прав. Он как бы сказал «Я – человек Ефим Перекладин и очень этому рад, испытываю от этого восторг и счастье!». А значит, жизнь его не совсем пуста.

Это произведение заставило меня задуматься о том, как связан язык, письмо и наша жизнь. Как не однозначны правила, люди и ситуации. О том, что всегда люди хотели и хотят испытывать чувства, которые выражаются на письме восклицательным знаком».

Рекомендации при написании отзыва

Шпаргалка для написания сочинения о прочитанной книге

Небольшая подсказка, которой можно воспользоваться при составлении отзыва:

«Автор знаменит (темой, манерой, яркой биографией)»,

«В книге отразились (исторические представления и события, биографические факты)», «С этого времени все изменилось (осталось в общем-то тем же)»,

«Писатель поднимает вопрос (тему, проблему)», «Это важно, актуально и сегодня»,

«Насколько я понял, автор отвечает на поднятый вопрос так»,

«Я согласен / не согласен с героем», «Я понимаю / не понимаю его», «Я сам бывал в подобной ситуации» / «Если бы я оказался в подобной ситуации»,

«Роман заставил задуматься о…», «Я бы хотел, чтобы книгу прочитал мой друг, мой родственник, одноклассник».

Впечатлил, вдохновил, понравился, вызвал воспоминания, опустошил, озадачил, потряс, зацепил, поглотил, вызвал негодование или смех, желание обсудить, поспорить, порадоваться или поговорить, опечалил, подавил, расстроил, зарядил хорошей энергией, возродил, исцелил, помог понять, запутал, привел в смятение, напугал, заставил задуматься, переоценить, переосмыслить.

Заключение

В течение школьной жизни ребята могут успеть попробовать свои силы в написании отзыва на любое произведение. Научившийся улавливать авторский посыл и свое ощущение от книги, а также выражать это сложное взаимодействие, сможет достичь научного понимания текста: ученические отзывы сменятся научными монографиями.

Как написать рецензию?

Что такое рецензия?

Рецензия — это отзыв на некое произведение (книгу, игру, фильм), предназначенный для составления впечатления о нём у целевой аудитории. Это небольшой текст (стандартный объём 1800—3600 знаков, одна-две страницы формата А4), содержащий обзор, разбор и анализ произведения. Сегодня мы будем говорить в основном о книжных рецензиях, хотя многое из сказанного можно спроецировать на фильмы, игры, музыкальные диски и т. п.

Официальная — печатается в правительственном или ведомственном издании по случаю выхода книги государственного значения. Пишется строго канцеляритом, с соблюдением всех норм этикета, нейтральна или сдержанно-хвалебна.

Функциональная — для составления впечатления о книге в свете конкретных задач и целей: насколько произведение подходит для конкретного издательства и серии, насколько успешно его можно продать, освещает ли оно какие-либо определённые вопросы. Пишется ясно и доходчиво, содержание важнее формы.

Информативная — для потенциальных читателей и покупателей, с целью помочь принять решение — стоит читать или нет. Пишется просто, можно добавить щепотку красивостей и капельку анализа, рекомендуется увенчать парой цитат похарактернее.

Эссе на тему — рассуждение о тщете всего сущего с использованием книги в качестве отправной точки. Чем красивей и загадочней написано, тем лучше, полёт мыслей рецензента ограничен только их наличием.

Публицистическая — автор заостряет внимание на проблеме, от которой общество вот-вот загнётся. Пишется ярко, жёстко, хлёстко, обязательно спорно — чтобы побольше копий наломали при обсуждении.

Критическая — произведение (а зачастую и автора) анатомируют, препарируют и разбирают по буковкам: что сказал, что хотел сказать, что подумали читатели, кто из них где ошибся и как хорошо, что умница-рецензент всё это заметил. Основные требования — следить за логикой, не опускаться до простого кидания помётом, аргументировать свою позицию. А также следить, чтобы в тексте рецензии не было ошибок: критик, который владеет материалом хуже критикуемого, — жалкое зрелище.

Проплаченная — заведомо хвалебный или хулительный отзыв о книге. При написании важно не переборщить с дёгтем или сиропом, иначе стошнит даже заказчика, и он не заплатит.

Частный отзыв — субъективное впечатление о книге, без попыток объективной критики или анализа. Пишется живым разговорным языком, допустимы жаргонизмы и сленг (во всех остальных типах рецензий они не приветствуются).

Профессиональный рецензент всегда знает, для какой целевой аудитории он пишет, почему выбрал именно это произведение и именно этот формат подачи, какой цели хочет достичь и каким именно способом. И, естественно, позора и поругания заслуживают те, кто не читает книгу перед тем, как писать рецензию. Подчёркиваю — читает, а не проглядывает по диагонали и ворует чужие мысли из чужих отзывов.

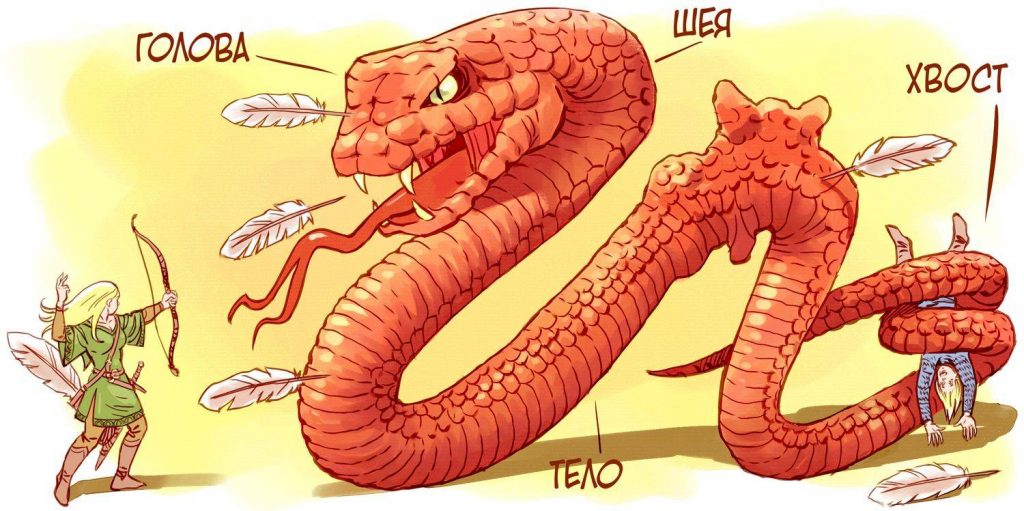

Анатомия рецензии

У рецензии имеются голова, шея, тело и хвост. Голова — это название текста: внятное, броское и при этом имеющее отношение к теме книги. Шея — так называемый лид, две-три плотные вводные строчки, задающие тон и обрисовывающие предмет беседы. Тело — собственно текст рецензии. Хвост — выводы рецензента, его резюме. Без хвоста рецензия выглядит сиротливой и куцей, не обижайте бедняжку!

О чём должно быть написано в рецензии? Обязательно указываем авторство, название книги, для опубликованных произведений — выходные данные. Пишем, новинка это или переиздание, отмечена ли книга какими-то значимыми премиями. Обозначаем жанр по форме (роман, повесть, пьеса…) и по содержанию (фантастика, фэнтези, альтернативная история…). Описываем основную сюжетную линию (но без спойлеров!), перечисляем главных героев, места действия, ключевые моменты книги. Пробуем осознать и донести до читателей основные мысли произведения (не обязательно, но неплохо). При работе можно использовать несколько подходов: наблюдение со стороны, безоценочный анализ, критический анализ, полемику с автором.

Рецензия размером 1800 знаков и менее предназначена только для обсуждения книги. Никаких мыслей, чувств и философствований туда просто не влезет. Короткие предложения, минимум прилагательных и деепричастных оборотов, чёткий смысл и однозначный вывод.

Рецензия размером максимум до 5400 знаков — идеальный формат для спокойного и обстоятельного рассуждения об одном произведении. Можно поговорить о месте книги в творчестве автора, провести параллели, добавить своих впечатлений и выводов, подробно разобрать достоинства и недостатки текста — и при этом не утомить читателя.

Рецензия более 5400 знаков просто обязана не замыкаться на проблематике одной книги (если это, конечно, не «Властелин Колец»). Приплетаем литературный процесс и тенденции жанра, сравниваем с аналогичными произведениями, анализируем творчество автора вообще, активно цитируем и подбавляем свои мысли — без них в большом тексте просто не обойтись.

Критерии оценки

Что можно учесть, оценивая и анализируя произведение?

Общее впечатление от книги — цельное, разрозненное, мощное, слабое, приятное, жалкое.

Сюжет — насколько логично он сведён, есть ли моменты, на него не работающие, не провисают ли линии?Повествование — динамичное, неспешное, затянутое, загнанное, рваное. Насколько динамика повествования соответствует жанру и задачам, поставленным в книге? Не пытается ли автор «рулить сюжетом», прогибая логику событий в угоду замыслу?

Герои — насколько подробно и достоверно они описаны, достаточно ли естественна их психология, могли ли они поступать именно так в заданных обстоятельствах? Симпатичны ли эти герои читателю, вызывают ли сопереживание или отвращение?

Язык и стилистика — вообще и в контексте поставленной задачи. Как пример: «Цветочный крест» Е. Колядиной заслужил «Букера» ровно по одному параметру — великолепной работе с языком в рамках повествования. Убери оттуда скоморошьи приговорки и церковнославянские обороты — и книга превратится в банальный пафосный дамский роман. А язык её спас.

Достоверность вообще и в деталях. Не нарушаются ли в книге законы природы и науки, носили ли в указанное время такие мундиры, говорили ли по-французски в салонах, правильно ли звучит текст молитвы? Я всегда привожу пример из собственного рассказа, в который меня на семинаре торжественно ткнули Олди, — герой там стоял в карауле под дождём и у него промокли крючки на ботинках. Крючки. Металлические. Промокли.

Фантдопущение — в чём конкретно заключается, насколько грамотно оно сконструировано и насколько необходимо? Можно ли без ущерба для книги изъять оттуда принцесс с драконами или звездолёты с плазмаганами?

Психология отношений — есть ли у персонажей внутренние мотивации для поступков и достаточно ли их, ведут ли себя разнообразно или жёстко следуют стандартным реакциям, не чувствуется ли за спинами марионеток-героев жёсткой руки автора-кукловода?

Основная мысль текста — насколько она этична, умна, оригинальна? Чему книга учит читателя, что хочет ему сказать?

Отображение — удалось ли автору воплотить свой замысел в явной форме, видит ли читатель пещеры драконов или рубку космического корабля? Можно ли вычленить идею автора из его текста с первого прочтения?

Оригинальность — насколько банальна идея, откуда автор что заимствовал, кого цитирует, пародирует, перефразирует? Если кажется, что книга открывает собой новый жанр или направление — непременно упоминаем об этом.

Ошибки и ляпы — ловим блох и предъявляем их обществу. Конечно, если мы уверены, что автор ошибается, а не нарочно искажает события и реалии. А ещё бывает, что поработал непрофессиональный редактор — их перлы сопоставимы с шедеврами самих писателей.

Общественное значение — вдруг в тексте обозначены моменты, полезные, скажем, для патриотического воспитания или национального самосознания, описаны сложные этические моменты и варианты выбора.

Внелитературные достоинства — например, историческое, этнографическое или социальное значение. Посредственно написанная книга может быть интересна как источник информации, к примеру, о быте и нравах лётчиков-истребителей или придворных дам Екатерины Великой.

Востребованность — актуальна ли поднятая тема, интересна ли она обществу, на какую аудиторию книга рассчитана.

Место книги в литературном процессе — как конкретное произведение соотносится с прочими в своём жанре, какую тенденцию обозначает, развивает или завершает.

Свои ощущения — понравилось или нет, какие чувства и мысли вызвало, захотелось ли приобрести или оставить в домашней библиотеке.

Не обязательно анализировать все пункты, выбираем те, которые важны для нас в данный момент.

Мнение эксперта

Чтобы стать рецензентом «Мира фантастики», надо помнить: рецензия пишется для читателей журнала. Не нужно заниматься самолюбованием — «ух, как я много знаю умных слов!» или «я и то читал, и это читал, и про то, что никто не знает, — тоже читал!». Рецензия в «МФ» — не способ самовыражения, а вещь сугубо утилитарная, написанная для ориентирования читателей в океане книжной продукции. А право на рецензию-эссе нужно заслужить — мнение очень немногих рецензентов интересно читателям само по себе.

Как писать?

Повторюсь — рецензент обязан владеть материалом как минимум не хуже, чем автор книги. Про грамматические, стилистические и прочие ошибки лучше даже не говорить.

Чтобы не попасть в идиотское положение, обязательно проверяем все литературоведческие, научные, технические и прочие термины — и то, как они пишутся, и то, что они значат. Дабы не спутать корреляцию с копуляцией, например. Убеждаемся, что, критикуя чужие фактические ошибки, мы не лепим своих.

Внимательно считываем имена героев, названия мест, предметов. Достаточно обозвать героя Ятуткенженсирхивом вместо Ятуркенженсирхива — и автор имеет право заявить: «Да он вовсе не читал книжку!» Доверие к рецензии будет подорвано.

Следим за стилистикой. Разговорная речь и жаргон неуместны в рецензии, идущей в литературный журнал, на сайт издательства или книжного магазина. Профессиональные термины вряд ли подойдут для материала в гламурный журнал, но не помешают во внутренней рецензии и совершенно необходимы для профильного издания. Канцелярит требуется лишь для официальных заметок. Эссе не обойдётся без филигранной работы над языком. Заметка в блоге, наоборот, может быть грубой, вульгарной, нарочито пестреть ошибками — лишь бы читатели приходили почесать языки, обсуждая эти колючки. И никаких трепетных ланей в паре с конями — не мешаем разные стили в границах одного текста.

Чем меньше объём рецензии, тем лаконичней и проще должны быть предложения. Избегаем велеречивых деепричастных оборотов, лишних эпитетов, сложноструктурированных конструкций. Следим за ходом мысли, стараемся одну мысль уложить в один небольшой абзац. Бережно и аккуратно выстраиваем рассуждение. Если стиль рецензии не предполагает ярко выраженной субъективной позиции рецензента, жертвуем своими ощущениями и мыслями в пользу чистой информации.

Разделяем свою позицию и объективные критерии. Книга может быть объективно хороша, но скучна для вас лично, и наоборот — объективно небезупречна, но субъективно очаровательна. Если все вокруг говорят, что книга гениальна — мы не обязаны соглашаться, впрочем, возражать тоже. Даже самому уважаемому критику не стоит изображать из себя всевышнего судию, пророка в литературном отечестве и истину в последней инстанции. Его мнение — это его личное, честное мнение. Не больше, но и не меньше.

И да, писать заведомо хвалебную или ругательную рецензию за материальные или нематериальные блага — можно. Но не стоит полученных денег.

Мнение эксперта

Профессиональный рецензент всегда должен отдавать себе отчёт, для кого он пишет, для какой аудитории. Корпоративный сайт, «глянец», профильный журнал, ежедневная газета, общественно-политический журнал, «толстяк» — издания для разной аудитории. В еженедельном общественно-политическом журнале меня просили фиксировать внимание на социально-значимых книжках, а в «Домашнем компьютере» — на тех, что имеют отношение видным, но начинающий может и впросак попасть.

Василий Владимирский, литературный критик

Критику не любишь?

Большинство писателей воспринимает критические рецензии без должного энтузиазма. На первый взгляд может показаться, что это их проблемы, но ссора с парой-тройкой серьёзных мэтров может сильно испортить жизнь рецензенту, сведя к нулю его перспективы обзавестись списком регалий и публикаций на фантастическом поприще. До тех высот, с которых можно без зазрения совести выражать отношение на голову любому подвернувшемуся писателю без оглядки на чины и регалии, нам с вами ещё далеко — ниша злобных критиков плотно занята матёрыми титанами духа. Да и должность несладкая: обычному рецензенту живётся куда спокойнее. Поэтому запоминаем, как не ссориться с авторами.

Правило первое: не переходим на личности. Рецензируя и критикуя произведение, не критикуем автора и тем паче не лезем в его личную жизнь, религиозные и политические воззрения, дурные привычки, болезни и слабости. Если у нас нет точной цитаты из интервью с автором, мы можем только предполагать и домысливать, «что автор хотел сказать», «что автор имел в виду». Используем элементарный психологический приём — «я-позицию» или «он-позицию», высказываясь от имени себя или абстрактного читателя: «Я увидел в тексте такой-то смысл», «читатель сочтёт позицию автора провокационной потому-то и потому-то» — и волки сыты, и писателю не обидно, и придраться особо не к чему.

Правило второе: если не стоит цели ввязаться в драку или спровоцировать человека на грубости — не хамим. Не называем автора идиотом и бездарью, а его грандиозные опусы — графоманией и хламом (даже если это и правда). «Фтопку» и «кг\ам» — это уже не модно. Всегда можно использовать формулировку «книга занимает достойное место в широком ряду современной популярной литературы».

Правило третье: избегаем оценочных суждений. «Хорошо» или «плохо», «сильно» или «слабо» и в особенности «талантливо» или «бездарно» — зачастую понятия субъективные. Акцентируем спорные и неудачные, на наш взгляд, моменты, расчищаем сомнительные детали и повороты сюжета, предоставляя читателю право самому делать выводы, а автору — наслаждаться подслащённой пилюлей.

Правило четвёртое: разделяем автора и произведение. С момента, как текст становится книгой, он начинает жить своей жизнью, обрастать своими мифами и обретать свои толкования. Зачастую читатели находят в нём отнюдь не то, что хотел вложить автор.

И, наконец, запоминаем главное: с автором надо дружить. Клавиатура не отвалится настучать письмецо, поблагодарить за книжку, спросить совета относительно непонятных моментов текста, честно сказать, что понравилось (лесть вредна!) и что вызвало сомнения. И автору приятно получить обратную связь на книгу, и вам полезно.

Если мы не хотели ссориться, но, тем не менее, автор нашёл, на что ему обижаться, никто не мешает спустя время попробовать найти взаимопонимание. Если автор от наших извинений отказывается и уверен, что отыскал своего злейшего врага на веки вечные, — его право. Увы, когда количество обиженных авторов превышает критическую массу, это начинает работать против рецензента и портить ему профессиональную репутацию. Слава склочника или хама обесценивает мнение рецензента, а восстановить позицию куда труднее, чем подняться.

Мнение эксперта

То, что у нас сейчас есть в околофантастической печати, с натяжкой можно отнести к жанру рецензии. Она превратилась в рекламную аннотацию. И всё же, даже при том небольшом объёме, который выделяется на неё, следует не только знакомить читателя с сюжетом произведения, но и стараться найти место для рассуждений об идейно-тематическом содержании книги, её композиции, языковых средствах автора. Ну и, конечно, дать краткую оценку текста, отметив, в чём его оригинальность и каково его место в творчестве самого автора.

Игорь Чёрный, литературный критик

Написал рецензию. и что теперь?

Последний важный вопрос, занимающий начинающих рецензентов, — как обратить свои способности в деньги и славу. Ответ — практически никак. Профессией литературных критиков кормятся единицы, хлеб их горек и скуден. Рецензирование — это приработок, иногда неплохой, для журналиста, редактора, студента или любителя фантастики. Рассчитывать на него как на основной источник дохода не стоит.

Самый простой путь — публиковать рецензии в собственном блоге. Изрядная часть авторов имеет привычку мониторить интернет на предмет кто и что о них пишет, рано или поздно они начнут на вас выходить и высказывать о ваших рецензиях своё мнение. Вслед за писателями подтянутся и читатели — важно не разочаровывать их, регулярно вешать обновления и хотя бы раз в пару месяцев организовывать небольшой скандал.

Вариант, требующий временных ресурсов, — публикации в тематических сообществах, на сайтах издательств и книжных сетей, на тематических порталах вроде «Фантлаба». Конкуренция здесь высока: мало опубликовать рецензию, надо ещё и отстоять своё мнение, а в идеале — придавить ногами чужое. Зато здесь ставится репутация критика и оттачивается профессиональное мастерство.

Следующий этап — всевозможные конкурсы рецензий. Полезны в двух аспектах — учимся писать быстро и по существу, и писать о главном, не распыляясь. Да и какая-никакая денежка может упасть, а то и полезный человек приглядит. А полезный человек может привести нас в редакцию журнала — от гламурного «Космо» до специализированного «Мира фантастики».

Наконец, в большинстве издательств существуют «читчики» — люди, которые просматривают рукописи и пишут отзывы. Не слишком денежная, но вполне оплачиваемая и востребованная работа.

Последний совет: не рецензируем больше 4-5 книжек в месяц, чтобы не «выгореть» и не потерять вкус к чтению. И не пишем про те книжки, от которых с души воротит или нет возможности высказаться искренне — по личным причинам или из дружбы.

Остальное зависит от нас с вами: от нашего таланта, такта, хватки, терпения, интуиции, чувства слова, текста и меры. Репутация критика создаётся годами, работать на неё надо упорно и регулярно. Писать рецензии не так просто, как кажется, но и не так сложно, как завязывать шнурки на ботинках, как сказал бы Валентайн Майкл Смит из «Чужака в чужой стране».

Приятного вам чтения, коллеги!

Мнение эксперта

Писание романов есть форма утраты свободы творчества. В свою очередь, рецензирование — труд ещё более каторжный и ещё менее благодарный. О писателе можно хотя бы сказать, что он сам себя приневолил — избрав сюжет. Положение критика хуже: рецензент прикован к предмету рецензии, как каторжник к тачке. Писатель теряет свободу в своей книге, критик — в чужой.

Станислав Лем, из книги «Абсолютная пустота»