Что такое одинаковый состав слова

Что такое одинаковый состав слова?

Что такое одинаковый состав слова?

Что такое имя прилагательные?

Что такое имя прилагательные.

Сочинение что такое имя прилагательное?

Сочинение что такое имя прилагательное.

Что такое имя прилагательное?

Что такое имя прилагательное.

Что такое имя прилагательное?

Что такое имя прилагательное.

Сверху обозначьте буквами число и род имен прилагательных?

Сверху обозначьте буквами число и род имен прилагательных.

Найдите имена прилагательные с одинаковыми суффиксами.

Разберите их по составу.

Приведите примеры из учебника биологии.

Что такое имя прилагательное?

Что такое имя прилагательное.

Что такое имя существительно и прилагательное?

Что такое имя существительно и прилагательное?

Что такое имена прилагательные в переносном значение?

Что такое имена прилагательные в переносном значение?

Помогите Имя прилагательное всегда согласуется с _____ какого ____имя существительное, такого же _____ имя прилагательное, с ним связанное?

Помогите Имя прилагательное всегда согласуется с _____ какого ____имя существительное, такого же _____ имя прилагательное, с ним связанное.

Там продолжить надо а не дополнить предложения там все дополнено.

Менделеев создал периодический закон и таблицу. Благодаря ей мы можем точно охарактеризовать предмет степень окисления валентность атомная масса сколько электронов и на каком уровне и тд.

Самыми страшными войнами являются гражданские, когда ненависть зашкаливает все пределы, когда брат идет против брата, когда попасть в плен может быть страшнее смерти. Именно в такой ситуации оказалась пятерка северян, чье стремление к свободе было с..

Художник изображает нам радугу, не как семицветную полосу, а как белый, большой луч. Именно на такую радугу смотрит обычный моряк, который остановился и специально привстал. Он любуется этим явлением. И хоть мы не видим его лица, можно представить..

В реке Амур шла кета. На берег спустилась медведица с медвежонком и стала ловить рыбу. Она выхватывала из вод крупных рыбин и швыряла их через спину на песок. Рыбины били хвостами, добирались до воды и уходили в реку. Медвежонок бегал и подталкив..

В рек. На берег спустилась медведица с медвежонком ловить вы хватывала из воды через спину на песок хвастами добирались до воды.

Однокоренные слова

2 класс, 3 класс, 5 класс

Статья находится на проверке у методистов Skysmart.

Если вы заметили ошибку, сообщите об этом в онлайн-чат (в правом нижнем углу экрана).

Что такое однокоренные слова в русском языке

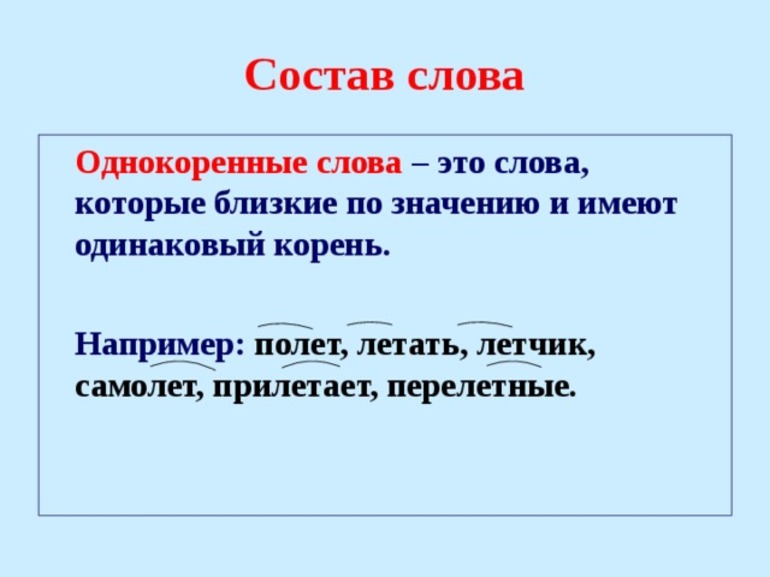

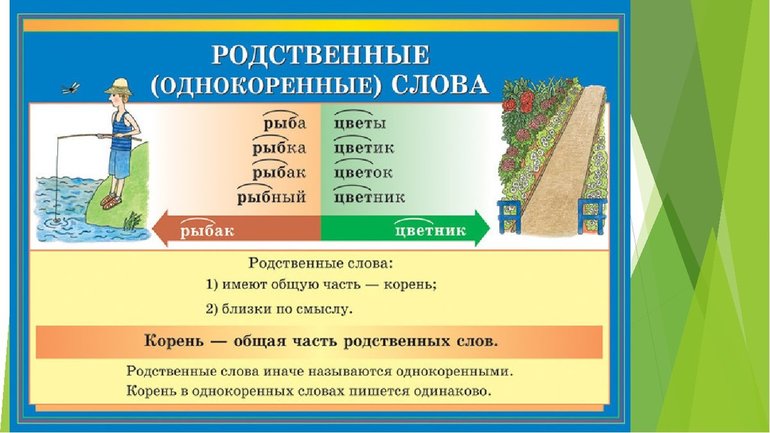

Однокоренные слова — это слова разных частей речи, которые объединяет смысловой корень. Однокоренные слова также могут относиться к одной части речи, тогда у них будут разные приставки и суффиксы.

Проще говоря, однокоренными являются близкие по смыслу слова с одним и тем же корнем.

Однокоренные слова так называются, потому что в их морфемном составе есть одна главная часть, которая содержит общее значение — корень.

К примеру, прилагательным «смелый» называют храброго человека, который не боится трудностей и опасностей. Лексическое значение этого слова заключается в корне смел-, который видно в морфемном составе близких по смыслу слов:

Теперь мы знаем, какие слова являются однокоренными. По-другому эти слова еще называются родственными.

Как образуются однокоренные слова

Как мы уже говорили, однокоренные слова образуются при помощи приставок и суффиксов. Процесс образования однокоренных слов называют словообразованием. Приставки и суффиксы дают слову определенный оттенок. Например, слоненок — это не то же, что слон, это его детеныш.

Во 2 классе школьники знакомятся с однокоренными словами и закрепляют знания на протяжение всего времени обучения. Давайте научимся различать однокоренные (родственные) слова от грамматических форм одного слова.

Изучайте русский язык в онлайн-школе Skysmart — с внимательными преподавателями и на интересных примерах из современных текстов.

Какие слова не являются однокоренными

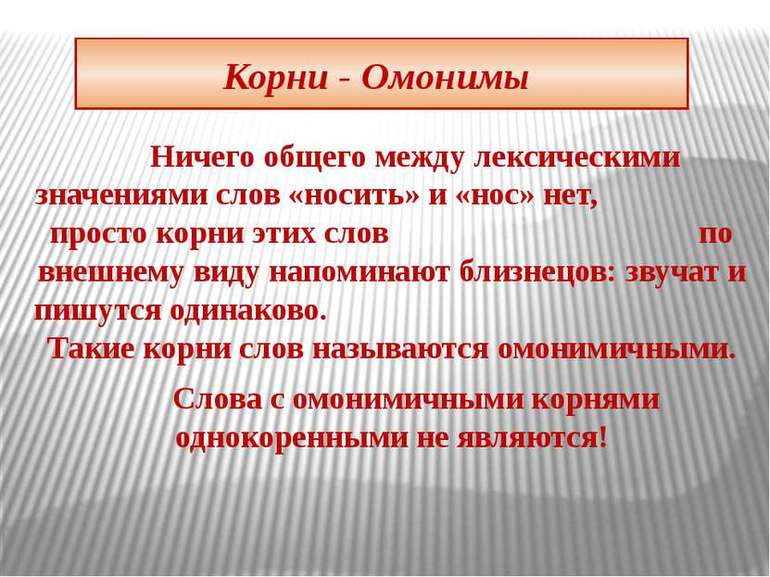

Слова с омонимичными корнями

В русском языке есть такое понятие, как омонимичные корни — когда у одинаковых на вид корней разный лексический смысл. Чтобы понять, являются слова родственными или у них просто похожие корни, нужно знать их значения. Если не уверены в значениях — загляните в толковый словарь.

Красавица — красивый, красота, красивенький, покрасоваться, красавчик.

Лексическое значение корня -крас-: привлекательный, приятный вид, впечатляющий.

Краска — красить, подкрасить, перекрасить, краситель, раскраска.

Корень -крас- здесь имеет значение придания чему-либо цвета.

В каждом ряду мы видим родственные однокоренные слова. Но вот слова краситель и красивый не являются однокоренными — просто они имеют омонимичные корни.

Еще примеры неродственных слов с омонимичными корнями:

Любовь — любитель, любимый, любить.

Бурить — бурильщик, буровая, бур.

Буря — бурный, буревестник.

Формы одного слова

Однокоренные слова следует отличать от форм одного и того же слова. Для этого нужно понимать, какие морфемы являются словообразующими, а какие — формообразующими.

Словообразующие морфемы предназначены для образования новых слов. К ним относятся:

Формообразующие морфемы образовывают формы одного и того же слова. К ним относятся:

суффикс прошедшего времени глагола -л-;

суффикс повелительного наклонения глагола -и-.

Примеры форм одного и того же слова:

Лес — леса, лесу, лесом — окончание образует форму числа и падежа существительного.

Соберу — собрал — суффикс образует форму прошедшего времени глагола.

Слова в одном ряду не являются однокоренными — это формы одного и того же слова. К формам слова всегда относятся слова одной части речи, в то время как однокоренные слова могут принадлежать к разным частям речи.

Зачем подбирать однокоренные слова

Подбирать однокоренные слова — полезный навык, чтобы грамотно писать. Например, можно проверить, какая гласная пишется в безударной позиции в корне, если подобрать родственное слово, где эта гласная будет под ударением. Также через подбор однокоренных слов можно проверить написание согласных в корне.

Проверяемая гласная в корне:

обижа́ть — оби́да;

чистота́ — чи́сто;

хо́лод — холо́дный.

Правописание звонких и глухих согласных в корне:

книжка — книжечка;

дуб — дубовый;

гибкость — гибок.

Правописание непроизносимых согласных в корне:

солнце — солнечный;

грустный — грусть;

сердце — сердечный.

Однокоренные слова: примеры

Содержание:

Однокоренные слова – слова, имеющие одинаковый корень, объединяющий все лексемы в один смысловой ряд. Так как корень является главной частью слова, передающей основное лексическое значение, то слова с одним корнем схожи по смыслу, однако точное значение немного различается.

При подборе однокоренных слов в корне могут происходить чередования согласных, выпадение или добавление гласных и согласных.

В чем отличие однокоренных слов от родственных?

Не все однокоренные слова являются родственными. Не забываем, что есть такое понятие в русском языке, как омонимичные корни. Один и тот же корень может обозначать абсолютно разное лексическое значение.

При подборе однокоренных родственных слов ВАЖНО четко понимать значение слова. При необходимости лучше обратиться к толковым словарям.

В первом варианте корень –КРАС- имеет основное лексическое значение «привлекательный, приятный вид, впечатляющий»

Во втором случае корень –КРАС- используется в значении «придавать цвет предмету»

Т.к. лексические значения исходного корня абсолютно разные, то и ряды слов нельзя объединять в один.

Еще примеры неродственных слов:

Как отличить однокоренные слова от форм слов?

Для этого нужно хорошо различать словообразующие морфемы от формообразующих.

К словообразующим морфемам относятся:

Они предназначены для образования новых слов.

К формообразующим относятся:

Они образовывают формы одного и того же слова.

Лес – леса, лесу, лесом – окончание образовывает форму числа и падежа существительного

Соберу – собрал – суффикс образовывает форму прошедшего времени глагола

К формам слова относятся слова одной части речи.

Для чего нужно подбирать однокоренные слова?

1. Главный ответ: от этого зависит грамотность.

Правописание гласных или согласных, находящих в слабой позиции в корне слова можно проверить только с помощью однокоренного слова, в котором эти же звуки встанут в сильную позицию. Данное требование применимо при орфограммах «Правописание проверяемых безударных гласных в корне», «Правописание звонких и глухих согласных в корне», «Правописание непроизносимых согласных».

«Проверяемая гласная в корне»

«Правописание звонких и глухих согласных в корне»

«Правописание непроизносимых согласных в корне»

2. Однокоренные слова подбирают для составления словообразовательной цепочки и определения способа образования слова.

Определение понятия

Существует большое количество терминов, у которых есть одинаковая общая часть. Она имеет аналогичное во всех случаях звучание и этимологическое значение. Такой частью служит корень, а группа лексем носит в грамматике название однокоренных.

Кроме того, все такие слова имеют некий общий смысл, который соотносится с определённым предметом, признаком или действием. Это качество принято называть лексическим значением слова.

Такую группу принято ещё называть родственными понятиями. Лучше понять это можно на примере однокоренных слов:

Другой пример: писать, записка, запись, подпись, написанный. В каждом из этих слов корень «пис», по смыслу они происходят от слова «писать». Значит, слова являются родственными и однокоренными.

Однокоренные слова образуются путём присоединения к основной морфеме дополнительных частей. Это может быть приставка или суффикс. При образовании нового понятия образуется новая информация:

Слова, имеющие одинаковые корни, могут быть разными частями речи. Для примера можно проанализировать цепочку слов: записка, прописной, написанный, подписывать, письменно, описывая. При изучении этого списка, в нём легко установить следующие части речи:

Корневая морфема и её свойства

Чтобы разобраться, что такое однокоренные слова в русском языке, для начала нужно разобраться с их морфологическим составом.

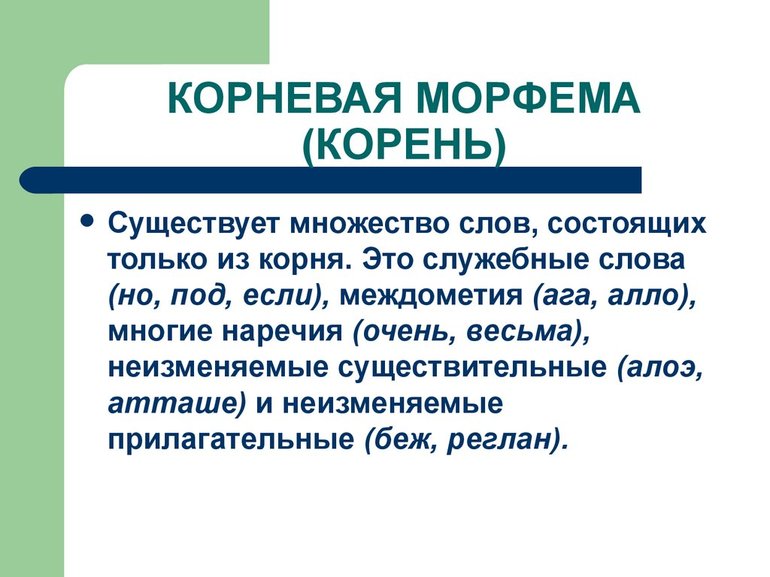

Корнем принято называть основную часть, придающую смысл. Именно в этой морфеме заключено лексическое и этимологическое значение всех однокоренных терминов. В отличие от других частей, корень является обязательной частью для каждого понятия. В то же время есть множество лексем, не имеющих приставок (пишет, читает, стол, снег), суффиксов (плохой, лужа, книга), окончаний (мел, пол, остров). Основа их может состоять только из одного корня и иметь самостоятельное значение.

В языке встречается большое количество терминов, которые не образуют однокоренных групп. Их главная морфемная часть стоит в единственном варианте — какао, какаду, жабо, очень, увы. Чаще всего они имеют иностранное происхождение или являются географическими названиями.

В некоторых понятиях основное лексическое значение выражается не отдельной морфемой, а только общим содержанием. Например, утренник — детский праздник. Ни одна из частей не выражает лексического значения.

Многие лексемы состоят только из корня и не подразумевают прибавления других частей. Это могут быть:

Большинство корней могут употребляться в речи как самостоятельные единицы или в сочетании с аффиксами. Такая разновидность называется свободной. Есть морфемы, которые применяются только в сочетании с приставками, суффиксами и окончаниями. Они называются связанными. Примеры: агит- (агитация, агитировать), изол- (изоляция, изолированный), спекул- (спекулирует, спекуляция)

Чтобы найти корень, необходимо выполнить следующие условия:

Это и будет корнем. На уроках русского языка в школе его выделяют особым значком, имеющим форму дуги.

Отличия от форм одного слова

Однокоренные лексемы часто путают с разными формами одного и того же термина. В первом случае группа имеет одинаковую корневую морфему, но различное значение. Это могут быть разные части речи.

Во вторую категорию входят имеющие одинаковое лексическое значение и являющиеся одной и той же счастью речи. Фактически это одно и то же понятие, которое имеет разные грамматические признаки:

В качестве примера можно рассмотреть слово «соль». Однокоренными в этом случае будут: солёный, соленья, солить, рассол, пересоленный и пр. Все эти лексемы при разборе по составу имеют общую корневую морфему. Их смысловое значение — близкое к слову «соль».

Формами существительного «соль» будут:

Формами прилагательного «солёный» будут изменение по падежам (солёный, солёного, и пр.), родам и числам (солёные и солёный).

Формами глагола «солить» являются изменения по лицам (солю, солишь, солит), числам (солит солят), родам (солила, солил, солило).

Омонимичные корни

Однокоренные слова нужно также отличать от омонимичных форм. Омонимы — это лексемы, имеющие одинаковое звучание и написание, но разный лексический смысл. Эта характеристика относится и к омонимичным корням. Они пишутся одинаково в предложениях, но придают разный смысл. У однокоренных понятий значение всегда одинаковое или близкое.

Для примера можно разобрать следующее упражнение:

Проверка правописания

Зная, как правильно пишется корень одного понятия, можно грамотно написать всю родственную ему группу. Существует несколько грамматических правил однокоренных слов. Они входят в программу 6—7 классов средней школы:

В некоторых случаях гласные и согласные звуки могут чередоваться: дорога — дорожка, муха — мушка, снег — снежок. Правописание чередующихся гласных зависит от суффикса, ударения, а также буквы, стоящей после гласной. Примеры чередования: вытереть — вытирать, умереть — умирать (суффикс «а» после корня), загорать — загар, расти — вырос.

Что значит одинаковый морфемный состав

Однокоренные слова

2 класс, 3 класс, 5 класс

Что такое однокоренные слова в русском языке

Однокоренные слова — это слова разных частей речи, которые объединяет смысловой корень. Однокоренные слова также могут относиться к одной части речи, тогда у них будут разные приставки и суффиксы.

Проще говоря, однокоренными являются близкие по смыслу слова с одним и тем же корнем.

Однокоренные слова так называются, потому что в их морфемном составе есть одна главная часть, которая содержит общее значение — корень.

К примеру, прилагательным «смелый» называют храброго человека, который не боится трудностей и опасностей. Лексическое значение этого слова заключается в корне смел-, который видно в морфемном составе близких по смыслу слов:

Теперь мы знаем, какие слова являются однокоренными. По-другому эти слова еще называются родственными.

Как образуются однокоренные слова

Как мы уже говорили, однокоренные слова образуются при помощи приставок и суффиксов. Процесс образования однокоренных слов называют словообразованием. Приставки и суффиксы дают слову определенный оттенок. Например, слоненок — это не то же, что слон, это его детеныш.

Во 2 классе школьники знакомятся с однокоренными словами и закрепляют знания на протяжение всего времени обучения. Давайте научимся различать однокоренные (родственные) слова от грамматических форм одного слова.

Какие слова не являются однокоренными

Слова с омонимичными корнями

В русском языке есть такое понятие, как омонимичные корни — когда у одинаковых на вид корней разный лексический смысл. Чтобы понять, являются слова родственными или у них просто похожие корни, нужно знать их значения. Если не уверены в значениях — загляните в толковый словарь.

Красавица — красивый, красота, красивенький, покрасоваться, красавчик.

Лексическое значение корня -крас-: привлекательный, приятный вид, впечатляющий.

Краска — красить, подкрасить, перекрасить, краситель, раскраска.

Корень -крас- здесь имеет значение придания чему-либо цвета.

В каждом ряду мы видим родственные однокоренные слова. Но вот слова краситель и красивый не являются однокоренными — просто они имеют омонимичные корни.

Еще примеры неродственных слов с омонимичными корнями:

Любовь — любитель, любимый, любить.

Бурить — бурильщик, буровая, бур.

Буря — бурный, буревестник.

Формы одного слова

Однокоренные слова следует отличать от форм одного и того же слова. Для этого нужно понимать, какие морфемы являются словообразующими, а какие — формообразующими.

Словообразующие морфемы предназначены для образования новых слов. К ним относятся:

Формообразующие морфемы образовывают формы одного и того же слова. К ним относятся:

суффикс прошедшего времени глагола -л-;

суффикс повелительного наклонения глагола -и-.

Примеры форм одного и того же слова:

Лес — леса, лесу, лесом — окончание образует форму числа и падежа существительного.

Соберу — собрал — суффикс образует форму прошедшего времени глагола.

Слова в одном ряду не являются однокоренными — это формы одного и того же слова. К формам слова всегда относятся слова одной части речи, в то время как однокоренные слова могут принадлежать к разным частям речи.

Зачем подбирать однокоренные слова

Подбирать однокоренные слова — полезный навык, чтобы грамотно писать. Например, можно проверить, какая гласная пишется в безударной позиции в корне, если подобрать родственное слово, где эта гласная будет под ударением. Также через подбор однокоренных слов можно проверить написание согласных в корне.

Проверяемая гласная в корне:

обижа́ть — оби́да;

чистота́ — чи́сто;

хо́лод — холо́дный.

Правописание звонких и глухих согласных в корне:

книжка — книжечка;

дуб — дубовый;

гибкость — гибок.

Правописание непроизносимых согласных в корне:

солнце — солнечный;

грустный — грусть;

сердце — сердечный.

Однокоренные слова — определение, признаки и правила правописания

Определение понятия

Существует большое количество терминов, у которых есть одинаковая общая часть. Она имеет аналогичное во всех случаях звучание и этимологическое значение. Такой частью служит корень, а группа лексем носит в грамматике название однокоренных.

Кроме того, все такие слова имеют некий общий смысл, который соотносится с определённым предметом, признаком или действием. Это качество принято называть лексическим значением слова.

Такую группу принято ещё называть родственными понятиями. Лучше понять это можно на примере однокоренных слов:

Другой пример: писать, записка, запись, подпись, написанный. В каждом из этих слов корень «пис», по смыслу они происходят от слова «писать». Значит, слова являются родственными и однокоренными.

Однокоренные слова образуются путём присоединения к основной морфеме дополнительных частей. Это может быть приставка или суффикс. При образовании нового понятия образуется новая информация:

Слова, имеющие одинаковые корни, могут быть разными частями речи. Для примера можно проанализировать цепочку слов: записка, прописной, написанный, подписывать, письменно, описывая. При изучении этого списка, в нём легко установить следующие части речи:

Корневая морфема и её свойства

Чтобы разобраться, что такое однокоренные слова в русском языке, для начала нужно разобраться с их морфологическим составом.

Корнем принято называть основную часть, придающую смысл. Именно в этой морфеме заключено лексическое и этимологическое значение всех однокоренных терминов. В отличие от других частей, корень является обязательной частью для каждого понятия. В то же время есть множество лексем, не имеющих приставок (пишет, читает, стол, снег), суффиксов (плохой, лужа, книга), окончаний (мел, пол, остров). Основа их может состоять только из одного корня и иметь самостоятельное значение.

В языке встречается большое количество терминов, которые не образуют однокоренных групп. Их главная морфемная часть стоит в единственном варианте — какао, какаду, жабо, очень, увы. Чаще всего они имеют иностранное происхождение или являются географическими названиями.

В некоторых понятиях основное лексическое значение выражается не отдельной морфемой, а только общим содержанием. Например, утренник — детский праздник. Ни одна из частей не выражает лексического значения.

Многие лексемы состоят только из корня и не подразумевают прибавления других частей. Это могут быть:

Большинство корней могут употребляться в речи как самостоятельные единицы или в сочетании с аффиксами. Такая разновидность называется свободной. Есть морфемы, которые применяются только в сочетании с приставками, суффиксами и окончаниями. Они называются связанными. Примеры: агит- (агитация, агитировать), изол- (изоляция, изолированный), спекул- (спекулирует, спекуляция)

Чтобы найти корень, необходимо выполнить следующие условия:

Это и будет корнем. На уроках русского языка в школе его выделяют особым значком, имеющим форму дуги.

Отличия от форм одного слова

Однокоренные лексемы часто путают с разными формами одного и того же термина. В первом случае группа имеет одинаковую корневую морфему, но различное значение. Это могут быть разные части речи.

Во вторую категорию входят имеющие одинаковое лексическое значение и являющиеся одной и той же счастью речи. Фактически это одно и то же понятие, которое имеет разные грамматические признаки:

В качестве примера можно рассмотреть слово «соль». Однокоренными в этом случае будут: солёный, соленья, солить, рассол, пересоленный и пр. Все эти лексемы при разборе по составу имеют общую корневую морфему. Их смысловое значение — близкое к слову «соль».

Формами существительного «соль» будут:

Формами прилагательного «солёный» будут изменение по падежам (солёный, солёного, и пр.), родам и числам (солёные и солёный).

Формами глагола «солить» являются изменения по лицам (солю, солишь, солит), числам (солит солят), родам (солила, солил, солило).

Омонимичные корни

Однокоренные слова нужно также отличать от омонимичных форм. Омонимы — это лексемы, имеющие одинаковое звучание и написание, но разный лексический смысл. Эта характеристика относится и к омонимичным корням. Они пишутся одинаково в предложениях, но придают разный смысл. У однокоренных понятий значение всегда одинаковое или близкое.

Для примера можно разобрать следующее упражнение:

Проверка правописания

Зная, как правильно пишется корень одного понятия, можно грамотно написать всю родственную ему группу. Существует несколько грамматических правил однокоренных слов. Они входят в программу 6—7 классов средней школы:

В некоторых случаях гласные и согласные звуки могут чередоваться: дорога — дорожка, муха — мушка, снег — снежок. Правописание чередующихся гласных зависит от суффикса, ударения, а также буквы, стоящей после гласной. Примеры чередования: вытереть — вытирать, умереть — умирать (суффикс «а» после корня), загорать — загар, расти — вырос.

Морфемный состав слова

В любом производном слове выделяются минимальные значимые части — морфемы. Морфемы могут указываться при этом в их линейной последовательности; например, в глаголе наперестраиваться приставки на-, пере-, корень cmpaj (cmpoj), суффиксы -ива-, -ть-, постфикс -ся. Морфемы могут указываться также в их семантической иерархии (морфемы с вещественным значением, затем — словообразовательным, наконец — формообразующим; в нашем случае — корень cmpaj, приставка пере- со значением действия, производимого заново, инфинитивный суффикс -ть, постфикс с возвратным значением -ся, наконец, приставка на- со значением насыщенности действием и суффикс несовершенного вида -ива- ). Может отмечаться хронологическая последовательность нанизывания в слове морфем с указанием их значения (корень cmpaj, суффикс -и(ть), приставка пере-, суффиксы -ива-, -ся, приставка на-). Исходя из сказанного, под «составом слова» целесообразнее понимать не простую совокупность выделяемых в нем в линейной последовательности морфем, а систему морфем в их отношении друг к другу в хронологическом и смысловом плане: cmpa(o)j, -и(ть), пере-, -ива-, -ся, на-. Это значит, что с формальной точки зрения такие существительные, как подполковник и подвоз, имеют одинаковый морфемный состав, распадаясь на корень и приставку под-, не считая нулевой флексии. Однако эта приставка в них различается значением. В слове подполковник она используется для называния лица, которое по своему служебному положению находится на ступеньку ниже лица, называемого производящим словом. В слове же подвоз приставка под- указывает на движение в сторону какого-либо объекта. В хронологическом плане появление этой приставки в указанных словах также не совпадает. В состав существительного подполковник она вошла на первой и в данном случае единственной ступени его образования: под + полковник. В составе существительного подвоз приставка под- появилась на первой, но не последней ступени его образования: (под + возить) подвоз.

Существительные соученик и собутыльник в формальном отношении также одинаковы по морфемному составу, оба имеют, кроме корня (и нулевой флексии), приставку со- и суффикс -ник (-еник). И в смысловом отношении последние тождественны. Приставка со- означает совместность, а суффикс -ник (-еник) — действующее лицо. Отличаются эти аффиксы только временем появления в составе рассматриваемых производных. В существительном собутыльник эти аффиксы появились на первом (и притом единственном) этапе его образования: со + бутыль + ник. В состав существительного соученик они вошли на разных ступенях его образования со + [(учить + ся) + еник].

Рассматривая состав слова, следует более подробно раскрыть понятие основа слова. Как уже упоминалось, это часть изменяемого слова без окончания. Например: реформ-a, -ы, -е, -у; активный, -ая, -ое, -ые; забываj-у, -ешь, -ет. Неизменяемые слова состоят только из основы: завтра, благодаря, бац. В основе слова заключено его лексическое значение. Основа слова может иметь твердый конечный согласный (рук-а, ручн-ой, поручительств-о) и мягкий (поруч-у, поруч-аю, поручитель), а также гласный (поручивши-сь).

Основы слова бывают простые, содержащие один корень (фирма, объединение), и сложные, содержащие два корня и более (сельскохозяйственный, русско-англо-французский). Основа слова может быть непроизводной (немотивированной) и производной (мотивированной). К первому виду относятся, например, основы слов стул, снег, белый, играть; их значение нельзя объяснить при помощи более простых по составу однокоренных слов. Ко второму виду относятся, например, основы в словах столик — маленький стол, подснежник — цветок, растущий под снегом, побелить — сделать белым, игрушка — вещь, служащая для игры. Значение выделенных основ можно объяснить при помощи слов, от которых они образованы. Следовательно, основа слова может выступать как производящая, если при образовании производного к ней присоединяются аффиксы: кольцо — кольцевой, внук — правнук.

Основа настоящего времени глагола остается, если от его словоформы отбросить окончание (обнимаj-ут); прошедшего времени — если отбросить окончание и суффикс -л- (обнима-л-и). Основа прошедшего времени совпадает с основой неопределенной формы (обни-ма-ть) и может совпадать с основой настоящего времени (нес-л-а — нес-ут).

Морфонология

Морфонология — это часть морфемики, в которой описываются фонемы как элементы построения морфем и словоформ.

Предметом описания морфонологии являются, во-первых, фонемная структура морфем разных типов; например, установление морфемного состава слова (допустим, слово книга имеет две морфемы: корень -книг-, состоящий из четырех фонем — /к, н, и, г/ и окончание -а, состоящее из одной фонемы /а/). Количественный подсчет в морфемах фонем носит скорее теоретический, формальный характер, чем практический, и интересен более при сопоставлении различных языков. Можно указать на наименьшую длину морфем, не принимая во внимание нулевых, — это одна фонема: в корнях (в — предлог; и — союз; о! — междометие; ш-ла — глагол), в приставках (с-формироватъ; а-сексуалъностъ), в суффиксах (фон-и-ть; магнит-к-а — магнитная карта), в окончаниях (авиа-циj-а; агрохимикат-ы), в интерфиксах (брит-о-головые; брон-е- жилет), в постфиксах (усмехая-сь). Максимальная длина морфем: в корнях русских по происхождению слов обычно 5 фонем (закон, канав-а), в заимствованных — до 10 (демпинг, аллерген, ассамблея), в приставках — до 7 (сверх-нормативный, проти-во-ракетный), в суффиксах — до 8 (изыска-телъниц-а, газ-ификаццj-а), в окончаниях — 3 (аудиотекст-ами, аудиторск-ими), в интерфиксах — 1 (высок-о-ликвидный, внешн-е-экономический), в постфиксах — до 5 (гуманизировать-ся, что-нибудь).

Во-вторых, объектом морфонологии является слоговое деление морфем. В этой связи следует отметить, что все типы морфем могут быть неслоговыми, т.е. не образующими слога, если в них отсутствуют гласные (со-г-нуть, вс-пененный, госдумов-ск-ий, перестраи- вая-съ, преда-шъ). Но морфемы встречаются и однослоговые (кейс, за-биче-вать), двуслоговые (спон-сор, пере-грузка, кто-либо), даже трехслоговые и четырехслоговые (около-литератур-ный).

В-третьих, морфонологию интересует чередование фонем в одних и тех же морфемах при образовании слов и их форм. Чередоваться могут согласные с согласными, гласные с гласными, гласные с нулевым звуком.

В-четвертых, предметом морфонологического анализа являются сочетания фонем на стыке морфем. Например, в слове переписчик на стыке корня и суффикса произносится [ш’:], но в морфонологии важно установить границы между данными морфемами: корень оканчивается на с, суффикс начинается с ч, что обусловливает правописание слова в целом через сч.

Таблица 11. Чередование фонем