Что такое одноклеточные простейшие

Bio-Lessons

Образовательный сайт по биологии

Одноклеточные животные (Простейшие)

Простейшие — одноклеточные организмы, строение которых можно изучить только с помощью микроскопа. В клетке такого организма располагается цитоплазма с одним или несколькими ядрами. В настоящее время науке известно около 70 тыс. видов простейших.

Одноклеточные беспозвоночные имеют простое строение, несмотря на это, такие процессы как обмен веществ, процессы пищеварения, дыхания, размножения и движения осуществляются так же как на уровне многоклеточного организма.

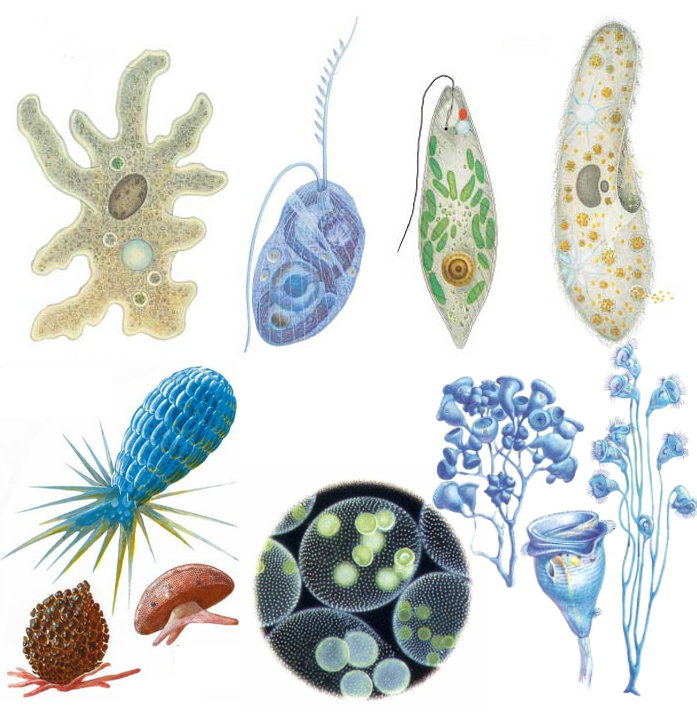

Следовательно, эта самостоятельная жизнеспособная клетка — целый живой организм. Одна единственная клетка выполняет у них функции всего организма. Движутся они с помощью ложноножек, жгутиков или ресничек. Обитают в пресной и соленой воде, почве, а также ведут паразитический образ жизни в теле человека и животных. Определенные виды простейших живут колониями.

Впервые одноклеточных рассмотрел под микроскопом голландский ученый Антони ван Левенгук.

Немаловажную роль играют большая численность и широкое распространение простейших в природе. Питаются они бактериями, одноклеточными водорослями или другими простейшими. В свою очередь, сами они служат пищей для множества животных. Особое внимание им уделяется при исследовании периодов возникновения и развития живых организмов на Земле, деталей возникновения мира многоклеточных беспозвоночных.

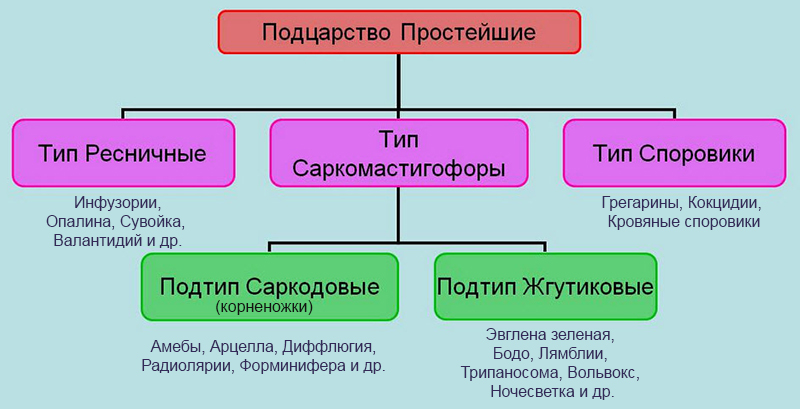

По способам передвижения и особенностям размножения простейших делят на 7 типов. Наиболее изучены саркомастигофоры, ресничные и споровики (рис.1).

Рис.1 Классификация простейших

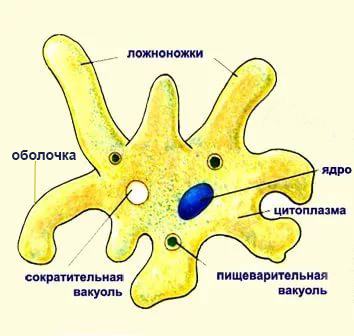

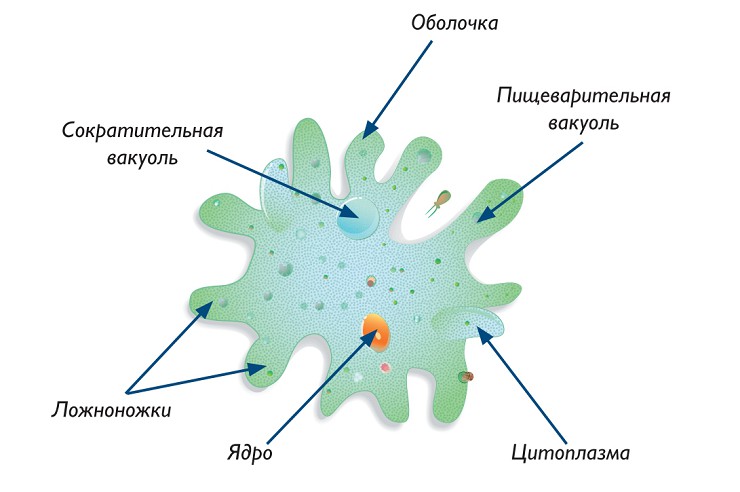

Многие саркодовые обитают в морях и пресных водах (амеба) (рис.2), есть и паразитирующие виды (дизентерийная амеба).

Рис.2 Строение амебы обыкновенной

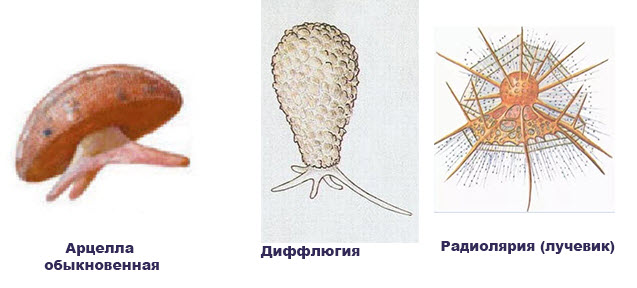

Некоторые саркодовые живут в почве и моховых подушках болот и лесов. Многие имеют внутренний или наружный (в виде раковинки: арцелла, радиолярия, диффлюгия) скелет (рис.3).

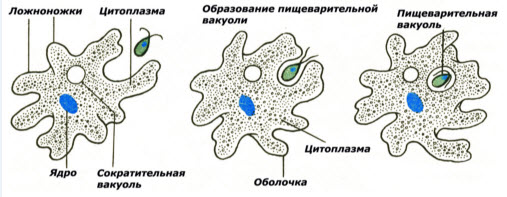

У представителей корненожек форма клетки, постоянно меняясь, образует ложноножки. Это их органеллы захвата пищи и движения (рис.4).

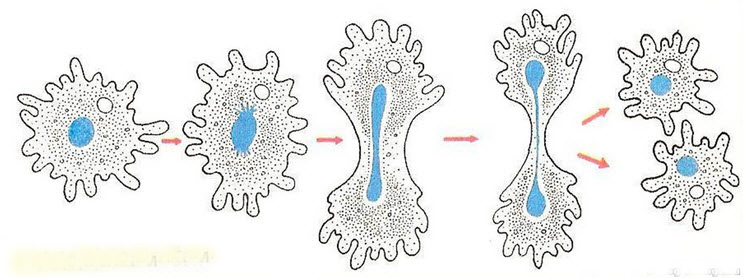

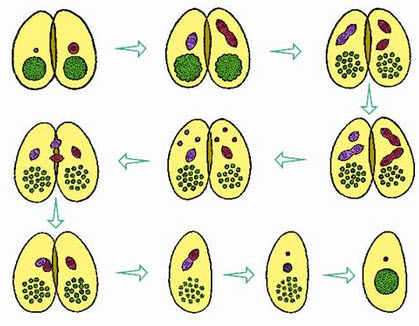

Размножаются корненожки простым делением клетки пополам (рис.5)

Рис.5 Деление амебы обыкновенной

При наступлении неблагоприятных условий (высыхание водоема, низкие температуры и т.п.) простейшие образуют защитную оболочку — цисту.

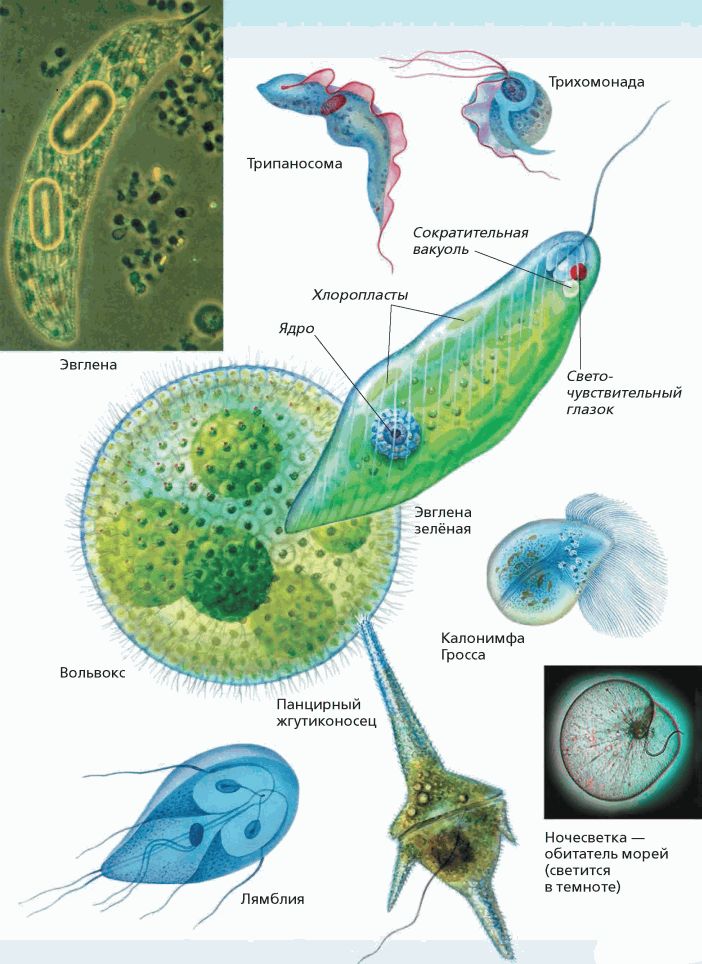

Представители жгутиковых имеют постоянную форму тела и передвигаются с помощью специальных выростов — жгутиков.

Трипаносома, лямблии и трихомонада являются паразитами и вызывают заболевания как у людей так и у животных. Лейшмания вызывает лейшманиозы, поражая кожу животных и человека. Переносчиком лейшмании является москит.

К колониальным формам жгутиковых относится вольвокс, который образует колонию в виде катящегося шара.

Представители имеющие хлоропласты (эвглена зеленая), питаются за счет фотосинтеза. Красный светочувствительный глазок позволяет им находить освещенные участки водоема (рис. 6).

Рис.6 Многообразие жгутиковых

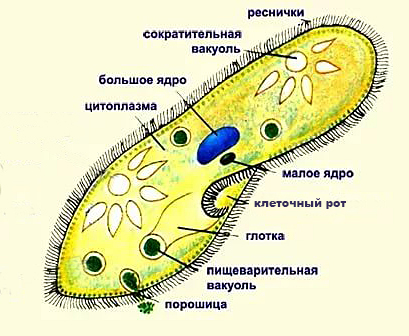

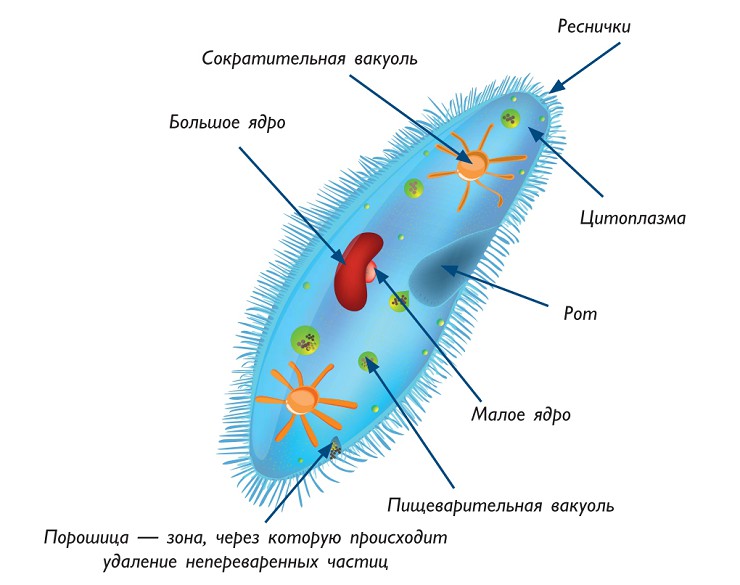

У ресничных простейших (рис. 7) клетка устроена более сложно: имеются 2 ядра, клеточный рот, глотка. Сократительные вакуоли служат для удаления избытка воды из клетки.

Рис.7 Строение инфузории-туфельки

Размножаются ресничные как простым делением клетки, так и обменом ядрами. В частности в ходе сближения простейшие обмениваются малыми (генеративными) ядрами. Данный процесс представляет собой форму полового размножения — конъюгация (рис.8).

Рис.8 Конъюгация инфузории

Органом передвижения являются реснички. (инфузория-туфелька.) Форма тела у нее постоянная. Снаружи оно покрыто плотной тонкой защитной оболочкой.

Сувойки — одиночные или колониальные формы ресничных одноклеточных, ведущие прикрепленный образ жизни (рис.9).

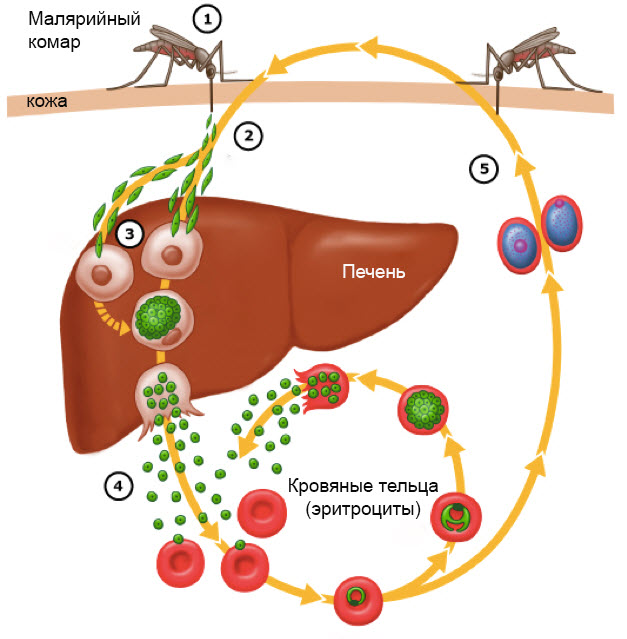

Споровики — это класс паразитических простейших (рис. 10). У них нет органов захвата пищи и передвижения. В организм хозяина они попадают при кровососании (малярийный плазмодий) или с недоброкачественной пищей. Паразитируют в клетках, тканях и органах животных и человека.

Малярию переносят комары из рода Анофелес.

Рис.10 Схема развития малярийного плазмодия

1 — укус малярийного комара

2 — проникновение плазмодия в клетки печени

3 — первая стадия деления

4 — выход плазмодия из клеток печени с дальнейшим проникновением в кровяные тельца (цикличная стадия второго деления)

5 — зрелая стадия плазмодия (вновь попадает в тело комара)

У одноклеточных беспозвоночных простое строение. Эта самостоятельная жизнеспособная клетка — целый живой организм. Они питаются одноклеточными водорослями, бактериями или другими простейшими. По способам передвижения и особенностям размножения простейших делят на 7 типов. Рассмотрены 3 из них: саркомастигофоры, ресничные и споровики.

Одноклеточных животных — простейших изучает раздел зоологии протозоология.

Простейшие одноклеточные организмы

Простейшие животные одноклеточные организмы, признаки, питание нахождение в воде и в организме человека

Общая характеристика

Простейшие, или одноклеточные, организмы, как видно из их названия, состоят из одной клетки. Тип Protozoa включает более 28 000 видов. Строение простейших можно сравнить со строением клеток многоклеточных организмов. Как у тех, так и у других основу составляют ядро и цитоплазма с различными органеллами (органоидами) и включениями. Однако нельзя забывать, что любая клетка многоклеточного организма входит в состав какой-либо ткани или органа, где выполняет свои специфические функции. Все клетки многоклеточного организма специализированы и не способны к самостоятельному существованию. В противоположность им простейшие животные сочетают в себе функции клетки и самостоятельного организма. (Физиологически клетка Protozoa аналогична не отдельным клеткам многоклеточных животных, а целому многоклеточному организму.

Простейшие Строение клетки

Ядро и цитоплазма, как указывалось,— основные структурные и функциональные компоненты любой клетки, в том числе и одноклеточных животных. Тело последних содержит органеллы, скелетные и сократительные элементы и разнообразные включения. Оно всегда покрыто клеточной мембраной, более или менее тонкой, но отчетливо видимой в электронном микроскопе. Цитоплазма простейших жидкая, но вязкость ее различна у разных видов и изменяется в зависимости от состояния животного и от окружающей среды (ее температуры и химического состава). У большинства видов цитоплазма прозрачная или молочно-белая, но у некоторых окрашена в голубой или зеленоватый цвет (Stentor, Fabrea sali- па). Химический состав ядра и цитоплазмы простейших изучен далеко не полно, главным образом из-за малых размеров этих животных. Известно, что основу цитоплазмы и ядра, как у всех животных, составляют белки. Нуклеиновые кислоты тесно связаны с белками, они образуют нуклео- протеиды, роль которых в жизни всех организмов чрезвычайно велика. ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) входит в состав хромосом ядра простейших и обеспечивает передачу наследственной информации от поколения к поколению. РНК (рибонуклеиновая кислота) обнаружена у простейших как в ядре, так и в цитоплазме. Она осуществляет реализацию наследственных свойств одноклеточных организмов, закодированных в ДНК, так как играет ведущую роль в синтезе белков.

Весьма важные химические компоненты цитоплазмы — жироподобные вещества липиды — принимают участие в обмене веществ. Часть из них содержит фосфор (фосфатиды), многие связаны с белками и образуют липопротеиновые комплексы. В цитоплазме присутствуют также запасные питательные вещества в виде включений — капелек или гранул. Это углеводы (гликоген, парамил), жиры и липиды. Они служат энергетическим резервом организма простейших.

Кроме органических веществ, в состав цитоплазмы входит большое количество воды, присутствуют минеральные соли (катионы: К+, Са2+, Mg2+, Na+, Fe3+ и анионы: Cl

, Р043“, N03“). В цитоплазме простейших обнаружены многие ферменты, участвующие в обмене веществ: протеазы, обеспечивающие расщепление белков; карбогидразы, расщепляющие полисахариды; липазы, содействующие перевариванию жиров; большое число энзимов, регулирующих газообмен, а именно щелочная и кислая фосфатазы, оксидазы, пероксидазы и цитохромоксидазы.

Прежние представления о фибриллярной, гранулярной или пенисто-ячеистой структуре цитоплазмы простейших были основаны на исследованиях фиксированных и окрашенных препаратов. Новые методы исследования простейших (в темном поле, в поляризованном свете, с применением прижизненного окрашивания и электронного микроскопирования) позволили установить, что цитоплазма простейших является сложной динамической системой гидрофильных коллоидов (преимущественно белковых комплексов), которая имеет жидкую или полужидкую консистенцию. При ультрамикроскопическом исследовании в темном поле цитоплазма простейших кажется оптически пустой, видны лишь органоиды клетки и ее включения.

Коллоидное состояние белков цитоплазмы обеспечивает изменчивость ее структуры. В цитоплазме постоянно происходят изменения агрегатного состояния белков: они переходят из жидкого состояния (золя) в более твердое, желатинообразное (геля). С этими процессами связано выделение более плотного слоя эктоплазмы, образование оболочки — пелликулы и амебоидное движение многих простейших.

Бее виды простейших, как и другие организмы, подчиняются закону постоянства числа хромосом. Число их может быть одинарным, или гаплоидным (большинство жгутиковых и споровики), либо двойным, или диплоидным (инфузории, опалины и, по-видимому, саркодовые). Число хромосом у разных видов простейших варьирует в больших пределах: от 2—4 до 100—125 (в гаплоидном наборе). Кроме того, наблюдаются ядра с кратным увеличением числа наборов хромосом. Их называют полиплоидными. Выяснено, что большие ядра, или макронуклеусы, инфузорий и ядра некоторых радиолярий полиплоидны. Весьма вероятно, что ядро Amoeba proteus тоже полиплоидно, число хромосом у этого вида доходит до 500.

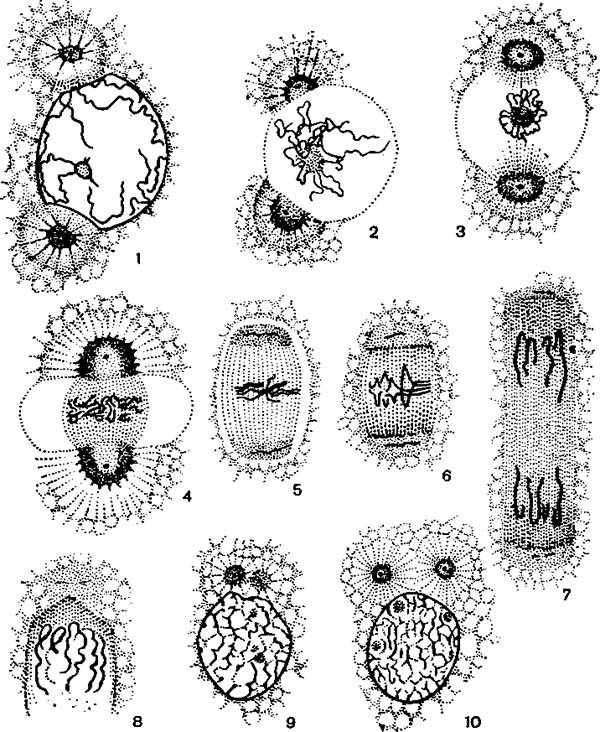

Размножение Деление ядра

Основным типом деления ядер как простейших, так и многоклеточных организмов является митоз, или кариокинез. При митозе происходит правильное равномерное распределение хромосомного материала между ядрами делящихся клеток. Это обеспечивается продольным расщеплением каждой хромосомы на две дочерние в метафазе митоза, причем обе дочерние хромосомы отходят к разным полюсам делящейся клетки.

1, 2 — профаза; 3 — переход к метафазе; 4, 5 — метафаза; 6 — ранняя анафаза; 7, 8 — поздняя

анафаза; 9, 10 — телофаза.

До применения новых методов исследования деление ядер многих простейших описывалось как амитоз, или прямое деление. Под истинным амитозом сейчас понимают деление ядер без правильного рас-хождения хроматид (хромосом) в дочерние ядра. В результате происходит образование ядер с неполными наборами хромосом. Они не способны в дальнейшем к нормальным митотическим делениям. У простейших таких делений ядер в норме ожидать трудно. Амитоз наблюдается факультативно как более или менее патологический процесс.

Тело простейших устроено довольно сложно. В пределах одной клетки происходит дифференциация ее отдельных частей, которые выполняют различные функции. Так, по аналогии с органами многоклеточных животных эти части простейших были названы органоидами или о р г а н е л л а м и. Различают органеллы движения, питания, восприятия световых и иных раздражений, выделительные органеллы и т. п.

Движение

Органеллами движения у Protozoa служат псевдоподии, или ложноножки, жгутики и реснички. Псевдоподии образуются большей частью в момент движения и могут исчезать, как только простейшее прекращает движение. Псевдоподии — это временные плазматические выросты тела простейших, не имеющих постоянной формы. Их оболочка представлена очень тонкой (70—100 А) и эластичной клеточной мембраной. Псевдоподии характерны для саркодовых, некоторых жгутиковых и споровиков.

Жгутики и реснички представляют собой постоянные выросты наружного слоя цитоплазмы, способные к ритмическим движениям. Ультратонкое строение этих органелл изучалось с помощью электронного микроскопа. Было выяснено, что они устроены в значительной степени одинаково. Свободная часть жгутика или реснички отходит от поверхности клетки.

Внутренняя часть погружена в эктоплазму и называется базальным тельцем или бле- фаропластом. На ультратонких срезах жгутика или реснички можно различить 11 продольных фибрилл, 2 из которых расположены в центре, а 9 — по периферии (рис. 2). Центральные фибриллы у некоторых видов имеют спиральную исчерченность. Каждая периферическая фибрилла состоит из двух соединенных трубочек, или субфпбрилл. Периферические фибриллы переходят в базальное тельце, а центральные до него не доходят. Мембрана жгутика переходит в мембрану тела простейшего.

Несмотря на близость строения ресничек и жгутиков, характер их движения различен. Если жгутики совершают сложные винтовые движения, то работу ресничек проще всего сравнить с движением весел.

Кроме базального тельца, в цитоплазме некоторых простейших имеется парабазальное тельце. Базальное тельце является основой всего опорно-двигательного аппарата; кроме того, оно регулирует процесс митотического деления простейшего. Парабазальное тельце играет роль в обмене веществ простейшего, временами оно исчезает, а затем может появляться вновь.

Органы чувств

Простейшие обладают способностью определять интенсивность света (освещенность) с помощью светочувствительной органеллы — глазка. Изучение ультратонкого строения глазка морского жгутиконосца Chromulina psammobia показало, что в его состав входит видоизмененный жгутик, погруженный в цитоплазму.

В связи с различными типами питания, которые позднее будут разобраны подробно, у простейших весьма велико разнообразие пищеварительных органелл: от простых пищеварительных вакуолей или пузырьков до таких специализированных образований, как клеточный рот, ротовая воронка, глотка, порошица.

Выделительная система

У простейших имеются выделительные органеллы — сократительные вакуоли. Кроме функции выделения накапливающихся в цитоплазме жидких продуктов метаболизма (обмена веществ), сократительная вакуоля освобождает простейшее от избытка воды, поступающей из окружающей среды в его тело. Здесь функция экскреции объединяется с функцией осморегуляции, или поддержания постоянства внутренней среды организма. Морские простейшие, кроме инфузорий, и паразитические формы лишены сократительных вакуолей. Жидкие продукты обмена веществ выводятся у них диффузно всей поверхностью тела.

Большинству простейших свойственна способность к перенесению неблагоприятных условий среды (пересыхание временных водоемов, жара, холод и т. п.) в форме цист. Готовясь к инцистированию, простейшее выделяет значительное количество воды, что ведет к повышению плотности цитоплазмы. Выбрасываются остатки пищевых частиц, исчеэают ресиички и жгутики, втягиваются псевдоподии. Понижается общий обмен веществ, формируется защитная оболочка, часто состоящая из двух слоев. Образованию цист у многих форм предшествует накопление в цитоплазме запасных питательных веществ.

Простейшие не теряют жизнеспособности в цистах очень долго. В опытах эти сроки превышали у рода Oicomonas (Protomonadida) 5 лет, у Нае- matococcus pluvialis — 8 лет, а для Peridinium cinctum максимальный срок выживания цист превысил 16 лет.

В форме цист простейшие переносятся ветром на значительные рас-стояния, что объясняет однородность фауны простейших на всем земном шаре. Таким образом, цисты не только несут защитную функцию, но и служат основным средством расселения простейших.

К Л кап Тип простейших (Protozoa) разделяется на 5 классов. В основу выделения классов положено устройство двигательных органелл, а также особенности размножения.

Мы принимаем деление типа простейших на следующие классы:

2. Жгутиковые (Mastigophora, или Flagellata);

Одноклеточные организмы

Одна клетка — один организм

Тело простейшего — единственная клетка — действует как целый организм. Эта клетка и питается, и двигается, и размножается, и избавляется от продуктов обмена. Передвигаются одноклеточные животные с помощью ложноножек (амеба), жгутиков (эвглена зеленая), ресничек (инфузория-туфелька). Питаются простейшие мельчайшими животными, растительными организмами и гниющими органическими веществами, а паразитические формы кормятся соками своих хозяев. Пищу одноклеточные переваривают в пищеварительных вакуолях — пузырьках, заполненных пищеварительным соком.

Большинство одноклеточных организмов невидимы для глаза человека, и чтобы их рассмотреть, требуется микроскоп.

Амеба

Амеба обыкновенная — простейший одноклеточный организм размером 0,2—0,7 мм. Живет в пресноводных илистых водоемах. Цитоплазма амебы образует выросты — ложноножки, которые хватают пищу: бактерии, водоросли. Способ захвата пищи с помощью ложноножек называется фагоцитозом. Из цитоплазмы, обволакивающей добычу, образуется пузырек — пищеварительная вакуоль. Так амеба получает питательные вещества, которые просачиваются из вакуоли в цитоплазму.

Инфузория-туфелька

Если рассмотреть под микроскопом каплю воды, взятой из пруда, то можно увидеть крошечное живое существо: длинное, похожее на туфельку, закругленное с одного конца и вытянутое с другого. Это и есть инфузория-туфелька — одноклеточное животное.

Одноклеточные великаны

Ксенофиофоры — одноклеточные организмы, живущие на дне океана на глубине до 10 641 м.

На такой глубине совсем мало кислорода, очень большое давление и отсутствует солнечный свет. Ксенофиофоры достигают 10 см в диаметре и служат средой обитания для разнообразных многоклеточных животных. Эти существа содержат много свинца, урана и ртути — тяжелых металлов, крайне ядовитых для обычных живых клеток.

Ксенофиофоры перерабатывают и фильтруют ил, тем самым обеспечивают среду для других обитателей морского дна — ракообразных, моллюсков и пр. Предположительно, эти организмы питаются подобно амебам — обволакивают пищу ложноножками.

Одноклеточные паразиты

Многие простейшие в качестве среды обитания используют другие организмы, то есть ведут паразитический образ жизни. Паразитизм — это форма межвидовых взаимоотношений двух организмов, при которых организм использует другой либо в качестве среды обитания, либо в качестве источника пищи.

Чем опасны паразиты?

Многие виды паразитических простейших вызывают тяжелые формы заболеваний человека, животных, а также растений. Паразиты обитают на наружных покровах, в тканях, крови и способны поражать все органы и ткани.

Простейшие

теория по биологии 🌿 зоология

Весь организм простейшего существа состоит из одной клетки. Так что те функции, которые у многоклеточного организма выполняют специальные органы, у простейшего приходится принимать на себя составным частям клетки.

Строение

Простейшие обладают тончайшими морфофизиологическими приспособлениями к обитанию в различных экологических условиях.

Как правило, обитают в воде, влажной почве или в теле различных животных и человека.

Форма их тела весьма разнообразна — от неопределённой (как у амёбы) до удлинённой, обтекаемой, веретеновидной (трипаносома), некоторые имеют наружную раковину (фораминиферы), а живущие в толще воды — причудливые выросты. Тело большинства простейших состоит из одной клетки, содержащей одно или несколько ядер.

У одних тело одето лишь тончайшей мембраной, у других помимо клеточной мембраны развит ряд структур, образующих вместе с мембраной более или менее толстую оболочку, обычно эластичную — пелликулу.

Цитоплазма у простейших может быть условно разделена на наружную (эктоплазму, плазмагель) и внутреннюю (эндоплазму, плазмозоль), видимые под микроскопом.

Движение

Питание

Питаются мельчайшими животными, растительными организмами и гниющими органическими веществами, паразитические формы обитают на поверхности тела, в полостях тела или тканях организмов своих хозяев.

Некоторые из них, имеющие фотосинтезирующих внутриклеточных симбионтов — хлорелл или хлоропласты (например, эвглены) способны синтезировать органическое вещество из неорганических веществ с помощью фотосинтеза.

Газообмен у простейших осуществляется всей поверхностью тела осмотическим путем ; выделение продуктов обмена веществ и избытка воды происходит через поверхность тела, а также с помощью специальных периодически образующихся сократительных (или пульсирующих) вакуолей. Вакуолей бывает одна или несколько.

Размножение

Размножение простейших происходит бесполым и половым путём в зависимости от условий существования.

При бесполом размножении сначала ядро делится на две или несколько частей, а затем делится цитоплазма на две (равные или неравные) или много частей (соответственно числу вновь образовавшихся ядер). В результате из одного организма образуется два (одинаковых или неравных по величине) или несколько новых организмов.

При половом размножении две равные или различные по величине и строению (мужская и женская) особи сливаются друг с другом, образуя зиготу, которая затем начинает размножаться бесполым путём. Иногда между двумя особями происходит обмен частью ядер при соприкосновении особей (образования зиготы не наблюдается – это процесс коньюгации).

При неблагоприятных условиях простейшие способны образовывать цисты: их тело округляется и покрывается толстой оболочкой. В таком состоянии они могут находиться долгое время. При благоприятных условиях простейшее освобождается от оболочки и начинает вести подвижный образ жизни.

Классификация

Экологические функции

В водоёмах они питаются бактериями и гниющими органическими остатками, очищая воду (санитарная роль), сами являются пищей для многих животных, играют большую роль в почвообразовательных процессах.

Среди простейших есть паразиты растений, животных и человека. Так, малярийный плазмодий, поселяясь в эритроцитах человека, разрушает их, вызывая тяжёлую болезнь — малярию, а дизентерийная амёба, паразитируя в клетках стенок толстого кишечника человека, приводит к появлению кровавого поноса. Реснитчатые инфузории вызывают ихтиофтириоз у аквариумных рыб. Распространены и многие другие паразиты, вызывающие тяжёлые патологии человека, животных и растений.

pазбирался: Надежда | обсудить разбор | оценить

1) Широкий ареал распространения

2) Большое количество соподчиненных таксонов (видов, родов и т.п.)

3) Встречаются в разных

4) Высокая плодовитость

5) Большая численность особей

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB11691 Установите соответствие между признаком и группой организмов, для которой он характерен — для простейших или для животных.