Что такое околоземное пространство

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Околоземное космическое пространство

Околоземное космическое пространство ( ОКП) представляет собой внешнюю газовую оболочку, которая окружает планету. Оно играет роль в сложнейших солнечно-земных взаимосвязях, определяющих условия жизни на Земле. [1]

В околоземном космическом пространстве на расстоя нии около 36 тыс. км от поверхности Земли существует не только магнитное, но и электрическое поле. [3]

Анализ экологической обстановки околоземного космического пространства позволяет сделать вывод, что вероятность поражения КА фрагментами космического мусора очень велика. [8]

Основным источником загрязнения околоземного космического пространства ( ОКП) являются запуски космических ракет и полеты кораблей многоразового использования, сопровождающиеся выбросом продукции сгорания топлива двигателей; электромагнитные излучения радиопередающих систем. [9]

В результате вывода в околоземное и космическое пространство объектов со случайными орбитами и общего засорения этого пространства космическими объектами возникает загрязнение космоса. Наблюдались случаи разрушения ядерных реакторов, находящихся на орбитах, что приводит к радиоактивному загрязнению космоса. [11]

Серьезную опасность представляет состояние околоземного космического пространства и прежде всего той его части, которую образует верхняя атмосфера. Запуск ракет, ликвидация орбитальных космических аппаратов с образованием космического мусора, электромагнитное загрязнение, проникновение загрязняющих веществ из приземной атмосферы нарушают естественные свойства ближнего космоса. Антропогенное воздействие на данное пространство вследствие его интенсивного освоения достигло критического уровня, при котором газовая оболочка Земли утрачивает способность защищать все живое от губительной радиации. Известная проблема озонового слоя является частью проблемы охраны ближнего космоса. [13]

Космическое пространство: Великая пустота, полная загадок

Земля – единственное известное место во Вселенной, на котором существует жизнь. Биосфера представляет собой всего лишь тонкую пленку, покрывающую поверхность нашей планеты. Ее верхняя граница находится примерно на высоте 20-22 км. А дальше начинается зона, пронизанная жесткой радиацией и ультрафиолетовым излучением — здесь не выживают даже бактерии и споры грибов. На отметке в сто километров над уровнем моря проходит линия Кармана – официальная граница между космосом и земной атмосферой.

Человечество с древнейших времен изучало космическое пространство. Сначала оно просто наблюдало за движениями планет и звезд невооруженным глазом, затем придумало телескоп для этих целей. Настоящий прорыв в исследованиях космического пространства произошел в прошлом столетии. Стремительное развитие ракетной техники позволило отправить на орбиту первого человека, достичь других небесных тел нашей Солнечной системы, увидеть самые удалённые галактики и туманности. И чем больше мы узнаем о Вселенной, тем яснее становится, что Земля в космическом пространстве – всего лишь крошечная песчинка в гигантских масштабах мироздания.

Что нужно вкладывать в это понятие

Космическое пространство – это совокупность областей Вселенной, лежащих за пределами атмосфер или твердых оболочек небесных тел. С точки зрения обывателя, космос – это огромная пустота, Великое Ничто, в котором «плавают» планеты, звезды и галактики, перемещаются межпланетные зонды и другие объекты. Такое изображение космического пространства неверно: хотя его плотность за пределами нашей атмосферы и невелика, оно не является пустым. Его заполняет межзвездный газ, пыль, различные виды излучений. Есть еще и загадочная темная энергия и материя…

На самом деле, все еще сложнее. Изначально греческое слово «космос» имело в основном философское значение, обозначая пространство вокруг нашей планеты. В западноевропейских языках, в основе которых лежит латынь, под ним подразумевают невообразимую бесконечность Вселенной. Русское словосочетание «космическое пространство» – это скорее тавтология, ставшая для нас привычной.

Кроме того, данное определение имеет множество аспектов. У астронома оно ассоциируется с движением небесных тел и взаимодействием между ними. Физик расскажет об удивительных свойствах вакуума, теории относительности и флуктуациях, которые порождают новые элементарные частицы. Инженер поведает о проблемах освоения космоса. Юриста в основном интересует правовой режим использования космического пространства.

Космическое пространство разделяют на:

Четкой границы космоса не существует – плотность воздуха и атмосферное давление уменьшается постепенно. В ВВС США утверждают, что она начинается на высоте в 50 миль (80,5 км). Согласно другому мнению, данная черта проходит на отметке 122 км, где прекращается влияние ветров и начинается воздействие космических частиц.

Международная авиационная федерация (ФАИ) в качестве границы между атмосферой и космосом установила высоту в 100 км – ее называют линией Кармана. Данную точку зрения разделяют и ученые НАСА. На этой высоте для создания подъемной аэродинамической силы аппарат должен развивать первую космическую скорость, что делает авиационные полеты бессмысленными.

Атмосфера и околоземное пространство

На уровне моря атмосферное давление равняется 101,325 кПа, что составляет одну атмосферу. Подавляющая часть населения планеты – 99% – живет на высоте ниже 2 км. Выше этой отметки могут находиться только акклиматизировавшиеся люди типа гималайских шерпов, у остальных начинается «горная болезнь», вызванная недостатком кислорода. Большая часть (около 80%) массы атмосферы приходится на ее нижний, более плотный слой, находящийся до высоты в 7 км.

На высоте 5 км атмосферное давление уменьшается вдвое, а на отметке 12 – проходит граница тропосферы и стратосферы, выше которой не поднимаются облака. Двенадцать километров — потолок полета пассажирских авиалайнеров, также здесь находится предел кратковременного дыхания чистым кислородом.

На 18,9-19,35 км проходит линия Армстронга – начало космического пространства для человеческого организма. Здесь начинают кипеть слюна и слёзы, набухают глаза. 20 км считается пределом биосферы – выше не могут жить даже бактерии. 25-26 км – предельная высота полета для большинства реактивных самолетов. На 20-25 км в средних широтах расположен озоновый слой, оберегающий планету от действия ультрафиолета.

На высоте 35 км находится так называемая тройная точка воды – из-за низкого атмосферного давления она кипит при температуре 0 °C. 37,8 км – рекордная высота полета для самолета с турбореактивным двигателем. Рекорд был поставлен советским истребителем МиГ-25М. А максимальная отметка, на которую поднимался человек в воздухоплавательном аппарате, составляет 41,42 км. Это достижение занесено в Книгу рекордов Гиннесса. На высоте 50 км находится граница стратосферы и начинается мезосфера.

100 км – линия Кармана, после которой начинается космос. Примерно на этой же высоте находится отражающий радиоволны слой Кеннелли — Хевисайда. Выше этой границы начинается околоземное пространство, отличия которого от других областей Вселенной обусловлены влиянием нашей планеты. Оно выражается в наличии и концентрации заряженных частиц, их энергии, воздействии магнитного поля Земли и др. Считается, что данная область пространства имеет протяженность в 10-12 земных радиусов. Однако некоторые астрономы полагают, что оно простирается до орбиты Луны.

Большие метеоры и болиды начинают сгорать на высоте в 135 км от поверхности Земли. Выше 160 км начинается область стабильных низких околоземных орбит. Высота первого космического полета – Фау-2 в 1944 году – составляла 188 км, Гагарин поднимался на 302 км. На расстоянии в 350 км от земной поверхности начинаются самые низкие орбиты с долгосрочной стабильностью. МКС летает примерно на высоте 400 км. Баллистические ракеты (МБР) в наивысшей точке траектории поднимаются приблизительно на 1300 км.

На высоте 2 тыс. км находится граница между низкими и средними околоземными орбитами. На данном уровне нет влияния атмосферы, поэтому спутники могут существовать годами. На расстоянии 100 тыс. км от поверхности проходит верхняя граница экзосферы.

От границ атмосферы до пределов Солнечной системы

Межпланетное пространство – область Вселенной, ограниченная орбитой самой дальней планеты, вращающейся вокруг звезды. Понятно, что из многочисленных звездных систем, известных ученым сегодня, наиболее хорошо изучена наша собственная. В центре нашей системы расположено Солнце. Именно его влияние обуславливает свойства межпланетного пространства. Вокруг него вращаются восемь планет: четыре имеют твердую каменистую поверхность, а четыре – являются газовыми гигантами. На наибольшем расстоянии от Солнца находится Нептун, ближе всего к нему Меркурий.

Межпланетное пространство простирается до края системы, где переходит в межзвездное. Граница между ними называется гелиопаузой — находится на расстоянии 120-160 а. е. от нашего светила. Плотность среды Солнечной системы очень мала, но не следует считать ее вакуумом – здесь есть пыль, частицы, излучения и плазма. Количество вещества уменьшается при удалении от центра системы.

Важнейшей составляющей межпланетного пространства является солнечный ветер – поток ионизированных частиц, испускаемых Солнцем. Его скорость варьируется от 300 до 800 км/с, температура составляет около 105 °К.

Радиус сферы, где земное притяжение превосходит гравитацию Солнца, распространяется на 260 тыс. км. Точки Лагранжа находятся на удалении в 1,5 млн км, а на расстоянии 21 млн км гравитационное воздействие Земли на пролетающие объекты полностью исчезает.

От Солнца нашу планету отделяет примерно 150 млн км, что составляет одну астрономическую единицу. Расстояние от Солнца до Нептуна – 450 млрд км, что равняется 30 а. е. За ним находятся скопления комет, астероидов и малых планет, которые образуют пояс Койпера и облако Оорта.

До границ гелиосферы будущим космонавтам придется преодолеть 11-14 млрд км. Автоматический аппарат «Вояджер-1» на июнь 2020 года пролетел 35 млрд км или 230 а. е. К концу нынешнего века он удалится на 65 млрд км.

За пределами Солнечной системы

Межзвездное пространство представляет собой области внутри галактик. Говоря другими словами, это космическое пространство без небесных тел, заполненное облаками межзвёздного газа, пылью, излучением и электромагнитными полями. Кроме того, здесь присутствует таинственная темная материя.

Его состав – это результат первичного нуклеосинтеза, который происходил после Большого взрыва, а также ядерных реакций, протекающих в звездах. Распределение вещества в межзвездном пространстве весьма неоднородно: здесь есть облака разной температуры, скопления горячего газа. Его особенностью является низкая плотность – на кубический сантиметр приходится не более 1 тыс. атомов.

Эволюция межзвездного вещества связана с процессами, проходящими в галактиках на протяжении миллиардов лет.

На этом уровне основной единицей измерения является световой год, который равняется примерно 9,5 трлн км. До внешней границы гипотетического облака Оорта, например, 2 св. года, а до Проксимы Центавра – ближайшей к нам звезды – 4,2. Размер Местного межзвездного облака, через которое сейчас движется наша система, составляет 30 св. лет или 30 трлн км. Диаметр Млечного Пути равняется 100 тыс. св. лет.

Межгалактическое пространство представляет собой области Вселенной, находящиеся вне галактик. Оно лучше всего подходит под определение вакуума, потому что здесь практически отсутствует известная нам материя. На один кубический дециметр приходится всего один атом водорода. Температура этого газа составляет около десяти миллионов градусов.

На данном уровне организации Вселенной расстояния измеряются миллиардами световых лет или миллионами парсеков. Например, размер Местного сверхскопления Девы, куда входит наш Млечный Путь, составляет 200 млн св. лет. А длина Комплекса сверхскоплений Рыб-Кит превышает 1 млрд св. лет. Предел видимости вещества в известной нам Вселенной – 26 млрд св. лет. В этой области находится примерно 500 млрд галактик.

Немного о темной материи

Все звезды, многочисленные галактики и другие видимые астрономические объекты составляют лишь небольшую часть от общего количества вещества нашей Вселенной. Ее львиную долю занимает так называемая темная материя, которая не испускает электромагнитного излучения и не поглощает его. Следует понимать, что данное название не подразумевает ничего ужасного и зловещего, просто оно говорит о невозможности наблюдения данного феномена. Физики, астрономы и космологи не знают, что это такое, но ее существование является почти неоспоримым фактом.

Данная субстанция практически не взаимодействует с обычным веществом, поэтому ее так сложно обнаружить. Единственным способом узнать о существовании – отследить гравитационное воздействие, которое темная материя оказывает на астрономические объекты.

Согласно некоторым моделям, темная материя и энергия занимает в составе Вселенной более 95%, при этом на звезды и другие небесные тела приходится менее 1%, а еще 3,6% занимает межгалактический газ.

Впервые предположение о существовании во Вселенной темной материи было выдвинуто астрономом Фрицем Цвики в 1933 году. Он изучал скорости галактики и обнаружил, что для их устойчивости необходима масса в несколько раз больше, чем весят звезды, входящие в их состав. На эту работу поначалу не обратили особого внимания, но вскоре аналогичные результаты стали получать и другие астрономы.

Сегодня нет сомнений, что без существования дополнительной или скрытой массы («темной материи») вещество не смогло бы собраться и образовать звезды и галактики после Большого взрыва. Несмотря на это, мы до сих пор не знаем, из каких частиц состоит темная материя, и что она собой представляет.

Существует множество теорий относительно этой загадочной субстанции, но все они остаются недоказанными. Над исследованиями в данной области бьются десятки научных коллективов в разных странах, но пока, к сожалению, безрезультатно. Видимо, темная материя взаимодействует с нашим миром только посредством гравитации, зафиксировать которую наши детекторы сегодня не в состоянии.

Воздействие космического пространства на человеческий организм

Человечество уже более полувека активно исследует околоземное пространство, поэтому мы неплохо представляем, как оно воздействует на наше тело. Вопреки распространенному мнению, человека, оказавшегося в космическом вакууме без скафандра, не разорвет на части и кровь не закипит у него в сосудах, ему даже не угрожает моментальная потеря сознания. Он просто умрет от недостатка кислорода, другими словами, задохнется.

В истории НАСА описан случай, когда человек из-за повреждения скафандра оказался в условиях, близких к космическому вакууму (давление ниже 1 Па). Он потерял сознание только через 14 секунд – примерно такое время потребовалось для начала кислородного голодания мозга. Он пришел в себя только после повышения давления до уровня высоты 4,6 км. Позже астронавт рассказывал, что чувствовал потерю воздуха и слюну, закипающую на языке.

В середине 90-х годов появилась информация о еще одном похожем инциденте, произошедшем в 1960 году. Во время подъема в открытом аэростате на высоту 19,5 мили, у пилота произошла разгерметизация рукава скафандра. Это создало ему серьезный дискомфорт, но после возвращения в более низкие слои атмосферы они исчезли без особых негативных последствий.

Полеты в космическое пространство

Чтобы преодолеть притяжение нашей планеты и выйти на ее орбиту, физическое тело должно достигнуть первой космической скорости –7,9 км/с. Преодолеть этот рубеж сумел советский «Спутник-1» в 1957 году.

Для победы над гравитацией Земли и выхода в межпланетное пространство, аппарат должен двигаться быстрее 11 км/с. Это вторая космическая скорость. Впервые она была достигнута в январе 1959 года советским автоматическим зондом «Луна-1».

Для выхода в межзвездное пространство и преодоления притяжения Солнца, необходимо развить третью космическую скорость, которая составляет 16,67 км в секунду. Пока наибольшей скоростью покидания Земли обладал аппарат «Новые горизонты» – 16,26 км/с. По пути он смог прибавить еще 4 км/с за счет гравитационного маневра около Юпитера. В будущем это позволит ему покинуть пределы нашей системы и отправиться в межзвездное пространство.

Для преодоления притяжения Млечного Пути и выхода за его пределы необходима четвертая космическая скорость — 550 км/с. Солнце относительно центра галактики двигается медленнее – со скоростью 220 км/с.

Правовые основы освоения Вселенной

Космическое пространство – это новое и уникальное поле для человеческой деятельности, которое мы только начинаем осваивать. Из-за ряда особенностей, исследования в основном носят международный характер. Поэтому начало космической эры привело к появлению новой отрасли права, предназначенной для регулирования отношений между государствами и организациями в этой специфической сфере деятельности. Сегодня правовой режим регламентируют несколько международных договоров о космическом пространстве, принятых в разное время.

Буквально через несколько дней после запуска «Спутника-1» Генассамблея ООН призвала создать инспекцию для обеспечения исключительно мирного использования космического пространства. По данному вопросу была принята специальная резолюция. В 1958 году при ООН появился Комитет (КОПУОС), в задачи которого входило изучение правовых проблем исследований околоземного пространства. Он работает и сегодня, имеет два подкомитета: юридический и научно-технический.

Можно сказать, что в те годы были заложены основы международного космического права, регулирующие деятельность в данной сфере. С трибуны ООН был четко сформулирован главный принцип: космическое пространство и небесные тела свободны для исследования и освоения, и не подлежат присвоению тем или иным государством. Космос должен служить общим интересам человечества.

В 1967 году был подписан Договор о международном режиме использования космического пространства и небесных тел, включая Луну. В 1968 году появилось Соглашение о спасении космонавтов, а в 1972 – Конвенция об ответственности за ущерб, причиненный КА. В 1979 году было подписано Соглашение о деятельности на Луне и других небесных объектах.

В 1982 году была принята конвенция по радиосвязи, которая регулировала вопросы использования радиочастот, а также геостационарной орбиты.

Существующая сегодня договорная база определяет для космического пространства режим, абсолютно отличный от того, что действует в отношении воздушного пространства. Последний находится под суверенитетом государства, над территорией которого он расположен. С космосом другая проблема: нет четкого юридического определения, на какой высоте он начинается. Сегодня существует более тридцати гипотез, определяющих границу между околоземным пространством и атмосферой, но ни одна из них не получила общего или хотя бы подавляющего признания.

В 1979 году СССР предложил в качестве официальной границы космоса считать отметку в сто километров над уровнем моря. Великобритания и США выступили против этой инициативы, заявив, что любая демаркация будет только мешать космическим исследованиям.

Позже несколько экваториальных стран заявили, что геостационарная орбита из-за ее специфического расположения находится под их суверенитетом. Понятно, что подобный месседж не был поддержан международным сообществом.

Появление новых космических государств, увеличение количества запусков и разработка новых космических аппаратов только запутывает ситуацию и делает решение вопроса практически недостижимым.

Загрязнение и милитаризация орбиты Земли

За довольно короткий период люди успели серьезно намусорить в космосе, загрязнив орбиту обломками спутников и других аппаратов. Сегодня в каталоге Стратегического командования США находится 16 тыс. околоземных объектов, 17 тыс. – занесено в его российский аналог. В действительности, сколько их сегодня летает на орбите, не знает никто, и это большая проблема.

Разгонные блоки, отработавшее свое спутники, вторые ступени ракет и даже инструменты, потерянные космонавтами, – все это кружится на орбите, угрожая действующим аппаратам и населению планеты. Загрязнение космического пространства – серьезнейшая проблема, и если этот процесс не замедлится, то через несколько десятилетий мы просто не сможем выводить спутники. Происшествия с участием космического мусора на орбите уже случались, к счастью, пока без человеческих жертв.

Не меньшую тревогу вызывают риски, связанные с использованием радиоактивных материалов в космосе: многие космические аппараты оснащены ядерными энергетическими установками. В 1978 году на территории северной Канады упал советский военный спутник «Космос-954» с тридцатью килограммами урана на борту. К счастью, катастрофа произошла в малообитаемой местности, поэтому ущерб был минимален, но скандал получился весьма громким.

По разным оценкам, сейчас на орбите может находиться от нескольких десятков до сотни аппаратов с радиоактивными материалами на борту.

К сожалению, пока не существует эффективного способа «уборки» околоземной орбиты. Сегодня мы можем только отслеживать опасные объекты, не допуская их столкновения с действующими аппаратами.

Основные характеристики околоземного и космического пространства

Космос – понятие, используемое с древних времен как синоним Вселенной и означающее мир в целом, бесконечный во времени и пространстве и безгранично разнообразный по формам, которые принимает материя в процессе развития.

В связи с космическими полетами слова «космос», «космическое пространство» в современном понимании обозначают все то, что находится за пределами Земли и ее атмосферы. Это деление несколько условно. Резкой верхней границы атмосферы (ее вертикальная протяженность

20 000 км) не существует, она постепенно переходит в межпланетную среду. По решению Международной авиационной федерации (ФАИ) принято считать космическими те полеты (а точнее движением в космическом пространстве), высота которых составляет не менее 100 км, причем земная атмосфера ограничивается сферической поверхностью, находящейся на высоте 70 км (сферический слой между высотами 70 и 100 км − переходная область).

Обычно рассматривают не космическое пространство в целом, а те или иные его области: околоземное, межпланетное, межзвездное пространство и т.п.

Исследования с помощью оптических телескопов позволяют заглянуть в глубину на расстояние в 5 млрд. световых лет, что составляет около 5∙10 21 км, а с помощью радиотелескопов это расстояние надо увеличить вдвое. Наблюдаемая часть Вселенной позволяет исследовать многообразие явлений и процессов, протекающих во Вселенной, включая и проблему существования внеземных цивилизаций.

Структура и спектр масс космоса, в кг

Наблюдаемая часть Вселенной − 10 51

Млечный путь (наша Галактика) − 10 42

Большое Магелланово Облако − 10 40

Малое Магелланово Облако − 5∙10 39

Электроны − 9,107∙10 −31

Кванты электромагнитного излучения − 0

данные, касающиеся распределения массы в наблюдаемой части Вселенной.

В космосе существуют поля: электростатическое, магнитное, гравитационное. Это относится в основном к полям в Солнечной системе. Существуют теоретические предположения (гипотезы) о существовании в космосе изолированных электромагнитных образований − геонов и гравитонов (квантов гравитационного поля). Несмотря на ограниченные возможности для наблюдения только в области оптического и радиодиапазонов, удалось с использованием теоретических расчетов определить уникальные по своей напряженности поля. Так, в конце 1935 г. в созвездии Кассиопеи была открыта звезда 13-й величины (звездная величина характеризует относительную светимость звезд, наблюдаемую невооруженным глазом. При этом яркость каждой последующей величины отличается от предыдущей в 2,512 раза. Условный стандарт яркости, 1; величины меньшие этой – положительны, большие – отрицательные), масса которой в 2,8 раз больше массы Солнца, а объем – в 8 раз меньше объема Земли. Сила тяжести на поверхности ее превышает земную в 3,7∙10 6 раз.

Представим звездные величины некоторых звезд:

Сириус (а Большого Пса) – −1,6

Канопус (а Киля) – −0,9

Во Вселенной возможно существование нейтронных и гиперонных звезд, высокая плотность и малый радиус которых вызывают эффект «гравитационного запирания» светового излучения. Этот эффект был предсказан теорией относительности и экспериментально наблюдался во время солнечных затмений как искривление светового луча от близко расположенных к солнечному диску звезд. Помимо этого известен эффект гравитационного «красного смещения» (чем больше напряженность гравитационного поля на поверхности звезды, тем сильнее спектральные линии смещены в сторону длинных волн). При очень больших гравитационных полях световое излучение вообще не будет выходить за пределы гравитационного радиуса (гравитационный радиус для Солнца равен 1,48 км), т.е. звезда будет невидима.

Кроме видимого (относительного) блеска в астрономии существует понятие истинного блеска, который характеризуется абсолютной звездной величиной, которую бы имела звезда, находясь от нас на расстоянии в 10 парсек (3∙10 14 км). По этой характеристике звезда S Золотой Рыбы – самая яркая из всех известных звезд, ее абсолютная яркость в 10 5 выше абсолютной яркости Солнца.

Что касается геонов (так называются взаимодействующие замкнутые статические магнитные и электрические поля), то нелинейная теория гравитации предсказывает возможность создания гравитационного поля, помимо взаимодействующих космических масс, электростатическим и магнитным полями независимо от космических масс.

К настоящему времени установлено, что у звезд довольно часто встречается магнитное поле. Так, у Солнца, напряженность магнитного поля максимальна у наружной поверхности пятен и составляет от 4 до 24∙10 5 А/м, а средняя напряженность магнитного поля на поверхности Солнца – около 4∙10 3 А/м. Помимо звезд, обладающих более высокими значениями средней напряженности магнитного поля, существуют магнитопеременные звезды: у звезды α 2 Гончих Псов магнитное поле меняется от +4∙10 5 до −4∙10 5 А/м в течение 4. 5 земных суток.

Магнитное поле Галактики имеет незначительную величину (порядка нескольких А/м); оно направлено вдоль галактических рукавов протяженностью в тысячи световых лет, однако считается, что оно ответственно за конфигурацию и эволюцию Галактики.

Галактика по форме приближенно соответствует чечевице диаметром 100 и толщиной в центре 16 тысяч световых лет. Мы видим нашу Галактику с ребра в виде Млечного Пути. В Галактике примерно 150 миллиардов звезд. Наша звезда – Солнце относится к звездам спектрального класса G (спектральные классы звезд: О, V, A, G, М, К, F – латинские буквы – первые буквы слов предложения: «Один высокий англичанин жевал морковь как финики»).

Относительно скоростей, с которыми перемещаются небесные тела в космическом пространстве, в настоящее время известно следующее: скорость движения (средняя) Земли по орбите вокруг Солнца – 29 км/с, скорость движения Солнца относительно звезд ближайшей галактической окрестности – 19 км/с, скорость вращения Галактики в точке расположения Солнечной системы – 250 км/с, скорость движения Галактики относительно фона реликтового излучения – 160 км/с.

1 а.е. = 149 600 000 ± 30 000 км,

точность которой для практических нужд космонавтики должна быть увеличена до 30 км. В 1961 г. одновременно в СССР, США и Англии была впервые проведена успешная радиолокация планеты Венера, с помощью которой уточнялось значение а.е. (табл. 1.5).

Результаты экспериментов по уточнению астрономической единицы – а.е.

| Организация, проводившая эксперимент | Частота радиопередатчика,Мгц | а.е., км |

| Институт радиотехники и электроники, СССР, 1961 | 149 599 300±2000 | |

| Калифорнийский институт, США, 1961 г. | 2 388 | 149 598 640±200 |

| Массачусетский институт, США, 1961 г. | 149 598 000±300 | |

| Обсерватория Джодрелл-Бэнк, Англия, 1961 г. | 149 600 000±5000 | |

| Институт радиотехники и электроники, СССР, 1962 | 149 598 100±750 | |

| Калифорнийский институт, США, 1962 г. | 2 388 | 149 958 900±670 |

| Обсерватория Джодрелл-Бэнк, Англия, 1962 г. | 410,25 | 149 596 600±900 |

1 парсек (пк) – расстояние от Земли до светила, которое обладает годичным параллаксом в 1 секунду (угол, под которым радиус земной орбиты виден со звезды под углом в 1 секунду):

1 пк = 206 264,8 а.е. = 3,0837∙10 13 км = 3,259 св. лет.

1 свет, год = 9,460∙10 12 км = 0,3069 пк = 63 280 а.е.

Конец XVI и начало XVII вв. ознаменовались революцией в астрономии, которая связана с изобретением телескопа и выходом в свет трех книг: в 1543 г. «Об обращениях небесных сфер» Николая Коперника из Торуна, в 1609 г. «О движениях Марса» ив 1610 г. «Звездный вестник» изобретателя телескопа Галилео Галилея.

Датский астроном Тихо Браге в 1609-1619 гг. выполнял большой объем наблюдений за движениями планет и в частности планеты Марс, при этом движение Марса не вписывалось в Птолемеевскую схему.

Когда же Кеплер изобразил положения Марса на большом листе бумаги, то стала вырисовываться совсем другая картина. Кеплер сначала не был уверен в себе: ему казалось, что путь обращения Марса вокруг Солнца должен быть идеальным кругом, но вместо этого получалась совсем другая фигура – эллипс, имеющий не один центр, как круг, а два фокуса. Можно думать, что Кеплер утешил себя тем, что круг является частным случаем эллипса – эллипса с совмещенными в одной точке фокусами. Таким образом, он пришел к выводу, что планеты движутся по эллиптическим орбитам, а Солнце для каждой из них находится в одном из фокусов эллипса. Этот вывод известен как первый закон Кеплера.

Первый закон. «Все планеты (и кометы) движутся по коническим сечениям (эллипс, парабола и гипербола), в одном из фокусов которых находится Солнце».

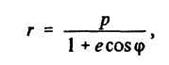

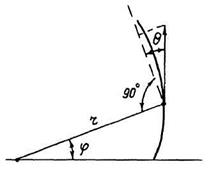

Математически (рис. 1.10):

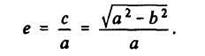

где r – радиус-вектор из фокуса, в котором находится Солнце; p – параметр орбиты; геометрически параметр равен половине хорды, проведенной через фокус конического сечения перпендикулярно к его главной оси; е – эксцентриситет конического сечения; для эллиптической орбиты эксцентриситет равен отношению расстояния с от центра эллипса к большой полуоси а эллипса:

φ – угол между радиусом-вектором и главной осью орбиты, отсчитываемый по движению планеты от направления радиуса-вектора в перигелий (ближайшую точку траектории к фокусу, в котором находится Солнце).

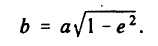

При а = b эксцентриситет равен нулю и орбита обращается в окружность. Зная эксцентриситет эллипса и его большую полуось, можно определить величину малой полуоси эллипса по формуле

При е = 1 эллипс становится параболой, которая представляет собой разомкнутую кривую и обладает тем свойством, что для нее расстояние любой точки траектории от фокуса равно расстоянию этой же точки от неподвижной прямой, перпендикулярной к главной оси сечения, называемой директрисой, отстоящей на расстоянии p = 2a от этого фокуса.

При е > 1 траектория движения обращается в гиперболу, особенностью которой является то, что разность расстояний любой ее точки от двух фокусов является величиной постоянной, равной 2а; для гиперболы параметр р =а(е 2 –1).

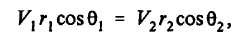

Второй закон. «Площади, описываемые радиусами-векторами планет относительно Солнца, пропорциональны соответствующим временам движения планет по их орбитам» («Закон площадей») (рис. 1.11).

Для двух планет можно записать:

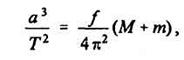

Третий закон Кеплера запишем в современном уточненном варианте:

где а – большая полуось эллиптической орбиты; Т – период одного полного обращения планеты вокруг Солнца; f – ньютоновская гравитационная постоянная; М – масса Солнца; m – масса планеты.

При этом формулировку Кеплера третьего закона оставим неизменной.

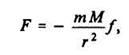

В 1666 г. на основе этих трех законов Кеплера Исаак Ньютон вывел закон всемирного тяготения, ставший краеугольным камнем не только небесной механики, но и всего так называемого ньютоновского мировоззрения.

«Всякие два тела притягиваются друг к другу с силой, пропорциональной произведению их масс и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними»:

причем знак минус в этой формуле показывает, что сила тяготения стремится уменьшить расстояние между телами.

Далее при характеристике космического пространства ограничимся пределами Солнечной системы, уделив главное внимание тем ее составляющим, которые представляют интерес в качестве целей космических полетов, полезных факторов, используемых на борту КА, или источников потенциальной опасности.

Солнечная системасостоит из звезды – Солнца, планет со спутниками, астероидов (малых планет), комет и межпланетной среды, образуемой метеорами, космической пылью и межпланетным газом, и, как считают, имеет диаметр около 2·10 13 км.

Солнце – центральное тело Солнечной системы – имеет массу, составляющую более 99% всей массы тел Солнечной системы. Его гравитационное поле служит главным фактором, определяющим движение планет, астероидов, комет и метеорных тел, а также и КА вне сфер действия полей тяготения планет. Солнце является источником мощных потоков корпускулярного и электромагнитного излучений.

Физические условия в межпланетном и околоземном пространстве существенно зависят от проявлений солнечной активности. Вариации интенсивности излучений Солнца, связанные с 11-летним циклом, вызывают сравнительно монотонные и регулярные изменения, которые легко обнаруживаются и поддаются достаточно точному долгосрочному прогнозированию. В то же время проявления солнечной активности, называемые солнечными вспышками, при которых резко (на несколько порядков) увеличивается интенсивность корпускулярного излучения, оказывают самое непосредственное и внезапное влияние на характеристики физических условий в космическом пространстве. Влияние других пространственно-временных вариаций интенсивности излучений Солнца сравнительно мало.

Восемь планет (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун) обращаются вокруг Солнца в прямом направлении, т. е. с запада на восток. Их почти круговые орбиты лежат приблизительно в одной плоскости. Все планеты, как и Земля, вращаются вокруг своей оси в прямом направлении (с запада на восток), лишь Венера имеет обратное вращение (с востока на запад), а ось вращения Урана лежит почти в плоскости его орбиты.

По физическим свойствам все планеты делят на планеты земной и юпитерианской групп: к первой, кроме Земли, относят Меркурий, Венеру, Марс, ко второй – планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун (табл. 1.6).

Планеты и другие крупные тела Солнечной системы обладают полями тяготения. Затраты энергии на преодоление сил тяготения будут наибольшими из тех, которые необходимы при выведении КА на орбиту, при изменении величины и направления вектора скорости в целях коррекции траектории полета, а также при его торможении для посадки на поверхность небесного тела.

Огромные расстояния между Землей, Луной и планетами Солнечной системы требуют значительного времени на их преодоление, которое при существующих возможностях ракетно-космической техники измеряется при полете к Луне несколькими днями, к планетам земной группы – месяцами, а к планетам юпитерианской группы – годами.

У Земли, Венеры и некоторых других планет имеется атмосфера. При движении КА в атмосфере возникают аэродинамические силы, вызывающие торможение КА и приводящие к потере им скорости. При старте с планеты на преодоление аэродинамического сопротивления требуются дополнительные затраты топлива для достижения КА заданной скорости. При движении КА по орбите искусственного спутника воздействие аэродинамических сил определяет время его существования на орбите. Аэродинамические силы можно использовать для стабилизации КА относительно вектора скорости, а также для снижения скорости КА без затрат энергии при посадке на планеты, имеющие атмосферу (при этом требуется защита КА от аэродинамического нагрева).

Состав атмосферы, изменение давления и температуры по высоте, а также физические условия (давление, температура, наличие ветров, механические характеристики поверхностного слоя грунта, пересеченность местности и т.п.) на поверхности планет необходимо учитывать при создании КА, предназначенных для посадки на них. Физические явления в атмосфере, в частности наличие и состояние ионосферы, будут влиять на распространение радиоволн и радиосвязь КА с Землей, между КА и при использовании ИСЗ для радиосвязи и телевидения. Возмущения ионосферы во время солнечных вспышек могут практически исключить возможность коротковолновой радиосвязи в этот период.

Полеты в зоне радиационных поясов – у Земли и Юпитера — из-за воздействия ионизирующего излучения опасны для человека и требуют специальной защиты, а также разработки устойчивой к этому воздействию бортовой аппаратуры.

При движении в магнитном поле Земли и других планет на КА, обладающий магнитным (постоянным или переменным) моментом, будет действовать вращающий момент, который можно использовать для успокоения движения КА относительно центра масс, для целенаправленной его ориентации и т. п.

Космическое пространство, являясь естественным барьером, предотвращает перенос форм жизни (если они существуют) с одного небесного тела на другое. Возможность космических полетов делает этот естественный барьер преодолимым. Поэтому при межпланетных полетах необходим комплекс специальных мер, называемых планетным карантином, для исключения возможности переноса форм жизни с одного небесного тела на другое.

Астероиды (малые планеты), обращающиеся вокруг Солнца, главным образом между орбитами Марса и Юпитера, образуют кольцо (пояс) астероидов шириной более 1 а. е. Значительная часть астероидов (примерно 97%) имеет большие полуоси орбит в пределах от 2,17 до 3,64 а. е. и образует так называемое основное кольцо астероидов, состоящее в свою очередь из нескольких второстепенных колец, в промежутках (люках) между которыми астероиды или отсутствуют, или имеются в незначительном количестве. В настоящее время открыто более 6000 астероидов, диаметр наибольшего из которых – Цереры – принимается равным 768 км. Постоянные столкновения отдельных тел в кольце астероидов приводят к их постепенному дроблению и образованию в этой зоне Солнечной системы мелко раздробленного твердого вещества вплоть до мельчайших твердых пылинок.

Для космических полетов пояс астероидов считается наиболее опасным районом Солнечной системы из-за возможности столкновения КА с мелкими астероидами.

Кометы – небесные тела, внешне напоминающие туманную расплывчатую звезду с одним или несколькими слабо светящимися хвостами. Голова кометы может иметь размеры от нескольких тысяч до (1–2)·10 5 км, а хвост, возникающий при прохождении кометы вблизи Солнца, может иметь длину до 200 · 10 6 км. Комета имеет твердое ядро, окруженное массой газа – комой, которая образует внешнюю оболочку и хвост кометы. Ядро кометы состоит из глыб метеорного вещества, кусков льда из воды, аммиака, метана и т. п.

Практический интерес представляет тот факт, что распавшиеся кометы дают начало метеорным потокам. При распаде кометы остатки ее ядра в виде обломков твердого вещества, продолжая двигаться почти по той же орбите, что и сама комета, образуют метеорный рой. Этот метеорный рой под действием возмущений планет постепенно растягивается по орбите в более или менее однородный метеорный поток.

Метеоры и космическая пыль – это множество твердых частиц, свободно движущихся в поле тяготения Солнца и, как правило, физически не связанных с планетами.

Метеорные частицы делят на два класса: метеорные потоки (рои) и спорадические метеоры.

Общепринято, что причиной образования метеорных потоков и источником постоянного их пополнения метеорными частицами является разрушение комет. Известны метеорные потоки (более 30), которые периодически встречаются с Землей и обнаруживают себя в виде метеорного дождя. В настоящее время по всем зарегистрированным потокам имеются данные, позволяющие прогнозировать встречу КА с ними. Характеристики некоторых метеорных потоков приведены в табл. 1.7.

Измерения, выполненные с помощью КА, показали,- что на больших удалениях от Земли наблюдаются метеорные потоки и сгущения метеорных частиц, не известные по наблюдениям с Земли, и что объем имеющихся в настоящее время данных недостаточен для их предсказания с высокой достоверностью.

Метеорные частицы, которые не удается причислить к какому-либо метеорному потоку, называют метеорами фона, или спорадическими метеорами (они могут принадлежать и к слабым невыявленным метеорным потокам). Согласно одной из гипотез основным источником спорадических метеорных частиц считают пояс астероидов, а сами частицы — осколками астероидов, согласно другой все метеоры, в том числе и спорадические, имеют кометное происхождение. Кроме первичных частиц, о которых говорилось выше, наблюдаются также вторичные частицы, которые выбиваются первичными метеорами при попадании в Луну.