Что такое окр смерш

История создания и деятельность военной контрразведки «СМЕРШ»

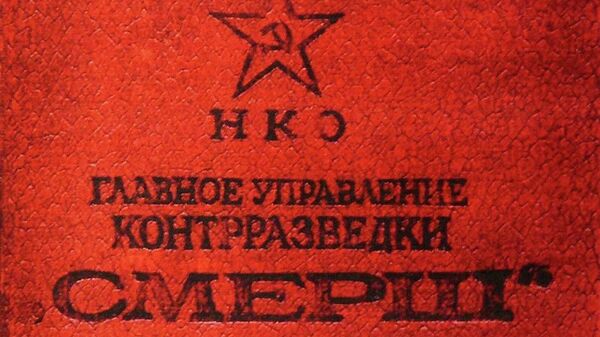

19 апреля 1943 года постановлением Государственного комитета обороны СССР было создано легендарное управление советской военной контрразведки «СМЕРШ». В качестве названия организации была принята аббревиатура от лозунга «Смерть шпионам».

Главное управление контрразведки (ГУКР) «СМЕРШ» было преобразовано из бывшего Управления особых отделов НКВД СССР с передачей в ведение Народного комиссариата обороны СССР.

Начальником ГУКР «СМЕРШ» стал комиссар госбезопасности (ГБ) 2‑го ранга Виктор Абакумов, руководивший Управлением особых отделов.

Главными противниками «СМЕРШ» в его контрразведывательной деятельности были немецкая служба разведки и контрразведки Абвер (Abwehr), полевая жандармерия (Feldgendarmerie), Главное управление имперской безопасности (РСХА), а также финская, японская и румынская военные разведки.

На передовой смершевцы были призваны препятствовать переходу через линию фронта вражеских агентов. В ведение особистов «СМЕРШ» входило также выявление случаев дезертирства и осознанного членовредительства, перехода советских военнослужащих на сторону противника.

В зоне боевых действий накануне наступательных операций органы «СМЕРШ» прочесывали военные гарнизоны, населенные пункты с прилегающими к ним лесными массивами, производили осмотр заброшенных и нежилых помещений с целью обнаружения возможных диверсантов и дезертиров.

«СМЕРШ» активно работал по линии розыска, задержания и следствия по делам советских граждан, выступавших на стороне врага в составе подразделений «добровольных помощников» вермахта (Hilfswilliger), а также антисоветских вооруженных формирований, таких как Русская освободительная армия (РОА), «бригада Каминского», 15‑й казачий кавалерийский корпус СС, «национальные батальоны».

Все производимые сотрудниками «СМЕРШ» аресты военнослужащих в обязательном порядке согласовывались с военными советами и прокуратурой, для ареста высшего состава требовались санкции наркомов обороны, ВМФ и НКВД. Задержание рядовых военнослужащих и младшего начсостава в экстренных случаях могло проводиться контрразведчиками без предварительного согласования.

Органы «СМЕРШ» не могли приговорить кого‑либо к тюремному заключению или расстрелу, так как не являлись судебными органами. Приговоры выносил военный трибунал или Особое совещание при НКВД. «СМЕРШ»евцы при необходимости призваны были лишь обеспечить охрану и конвоирование арестованных.

В распоряжении ГУКР «СМЕРШ» находились подразделения, отвечающие за шифросвязь, а также за подбор и подготовку кадров для военной контрразведки, в том числе — за двойную вербовку выявленных вражеских агентов.

С 1943 года до окончания войны центральным аппаратом ГУКР «СМЕРШ» и его фронтовыми управлениями было проведено 186 радиоигр, во время которых разведчики, выходя в эфир с захваченных радиостанций, дезинформировали противника. В ходе этих операций было выявлено и арестовано свыше 400 агентов и официальных сотрудников немецко‑фашистских разведывательных органов, захвачено десятки тонн грузов.

Сотрудники «СМЕРШ» вели контрразведывательную работу на стороне противника, вербовались в школы Абвера и другие спецорганы гитлеровской Германии. В результате военные контрразведчики получали возможность заблаговременно выявлять планы противника и действовать на опережение.

Особую роль советские разведчики сыграли в срыве летом 1943 года немецкой наступательной операции «Цитадель», получив и переправив в Центр данные о развертывании крупных танковых сил противника в районе Орла, Курска и Белгорода.

Военные контрразведчики постоянно находились в боевых порядках войск, не только выполняли свои прямые обязанности, но и непосредственно участвовали в боях, нередко в критические моменты принимали на себя командование ротами и батальонами, потерявшими своих командиров.

Органы «СМЕРШ» занимались разоблачением вражеских агентов на освобожденных территориях, проверяли благонадежность советских военнослужащих, бежавших из плена, вышедших из окружения и оказавшихся на оккупированной немецкими войсками территории. С переносом войны на территорию Германии на военную контрразведку были также возложены обязанности по проверке гражданских репатриантов.

Накануне Берлинской наступательной операции в Управлении контрразведки «СМЕРШ» были созданы специальные оперативные группы по числу районов Берлина, в задачу которых входил розыск и арест руководителей германского правительства, а также установление хранилищ ценностей и документов, имеющих оперативное значение. В мае‑июне 1945 года берлинская опергруппа «СМЕРШ» обнаружила часть архивов РСХА, в частности, материалы с информацией по вопросам внешней политики фашистской Германии и сведениями о заграничной агентуре. Берлинская операция «СМЕРШ» помогла захватить видных деятелей нацистского режима и карательных ведомств, части которых впоследствии были предъявлены обвинения в совершении преступлений против человечества.

В современной истории деятельность подразделения военной контрразведки «СМЕРШ» оценивается неоднозначно. Однако общепризнанным итогом существования ГУКР «СМЕРШ» стало полное поражение разведок Германии, Японии, Румынии и Финляндии во Второй мировой войне.

В мае 1946 года в рамках общей реформы, проходившей в наркоматах госбезопасности и внутренних дел, органы контрразведки «СМЕРШ» были реорганизованы в особые отделы и переданы в ведение вновь созданного министерства государственной безопасности (МГБ) СССР.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

СМЕРШ Сталина: история самой эффективной и загадочной контрразведки мира

Эта организация, созданная самим Сталиным, носит репутацию лучшей военной контрразведки в мире. В годы Великой Отечественной войны ее агентам удалось сорвать немецкую операцию «Цитадель», захватить высокопоставленных нацистских деятелей и даже предотвратить покушение на советского вождя.

При этом даже на родине сотрудников этой службы боялись, как огня – ведь в каждом можно было заподозрить предателя.

СМЕРШ («Смерть шпионам!») – о деятельности этой разведки написана не одна книга и снят не один фильм. Так, на этой неделе телеканал «МИР» покажет сразу несколько мини-сериалов о буднях советских разведчиков. В субботу, 23 октября, в 15:00 и в 00:10 смотрите сериалы «Смерть шпионам» и «Смерть шпионам: Крым». А в воскресенье, 24 октября, в 13:25, 18:10 и 23:15 – «Смерть шпионам: Скрытый враг», «Смерть шпионам: Лисья нора» и «Смерть шпионам: Ударная волна».

От Барклая до ГРУ

Первые попытки сформировать собственную агентурную сеть предпринимались еще в царской России. Однако до начала XX века деятельность российских спецслужб была не слишком организованной и оставляла желать лучшего. Зачастую органы военной контрразведки создавались лишь на некий определенный период. К примеру, во время Отечественной войны 1812 года под руководством именитого полководца и военного министра Барклая-де-Толли была создана Особенная канцелярия, которая занималась разведкой и контрразведкой, однако после победного возвращения русской армии из Парижа она была распущена.

Ведением разведки занимались военные агенты, которые были прикомандированы к российским дипломатическим миссиям за рубежом. Там они чаще всего представлялись как офицеры русской армии и флота. В итоге по состоянию на 1899 год Россия располагала военными агентами в 18 столицах мира, а также морскими агентами в десяти странах.

Тем не менее в конце XIX – начале XX века специального контрразведывательного органа в нашей стране не существовало. Функции борьбы с иностранными шпионами частично выполняло III отделение Департамента полиции Министерства внутренних дел. Однако главной его задачей все же являлась борьба с революционерами и слежка за русскими эмигрантами за границей. Что же касается противодействия иностранным шпионам, то оно ограничивалось лишь тем, что жандармским управлениям и охранным отделениям периодическим рассылались директивы с указанием усилить наблюдение за подозрительными иностранцами. В целом же никаких специальных органов по борьбе с иностранным шпионажем у министерства не было, контрразведка велась нерегулярно, от случая к случаю, и ограничивалась эпизодическими разоблачениями иностранных агентов.

Затем разведывательные службы неоднократно реорганизовывались, но всякий раз в истории России происходили события, приводившие к их полному краху. Так, после Февральской революции контрразведывательное подразделение полиции корпуса жандармов в Санкт-Петербургском военном округе было разгромлено, поскольку Временное правительство считало его оплотом старого режима. Весной 1918 года работа армейских органов военной контрразведки была восстановлена, но ненадолго. После Октябрьской революции система контрразведки вновь раскололась, а в январе-марте 1918 года контрразведывательное бюро ВЧК, большую часть которого составляли офицеры царской армии, было разгромлено матросами из той же чрезвычайной комиссии.

Знаковое событие в истории отечественной разведки произошло 8 ноября 1918 года – в этот день было создано Главное разведывательное управление (ГРУ). Фактически ГРУ было преемником той самой Особенной канцелярии времен Российской империи. В ноябре 1923 года было сформировано Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) при СНК СССР. В 1930 году в результате его реорганизации военная контрразведка как самостоятельный орган была ликвидирована и встроена в объединенный особый отдел ОГПУ. Однако уже в 1936 году она вновь стала отдельным подразделением в составе Главного управления госбезопасности Наркомата внутренних дел.

Личная гвардия Сталина

Особенно масштабные реформы в структурах советской контрразведки стали назревать накануне Великой Отечественной войны. В июле 1939 года в связи с очередной реорганизацией НКВД функцию борьбы с вражескими агентами взял на себя 5-й отдел ГУГБ НКВД СССР, а в феврале 1941-го этим занялось I Управление НКГБ СССР.

Однако Сталинградская битва, как и некоторые другие сражения и операции показали, что работа военной контрразведки в составе НКВД недостаточно эффективна, а в условиях войны советское руководство не могло позволить себе ошибок.

Тогда Иосиф Сталин решил вывести армейские Особые отделы из подчинения НКВД и создать на их базе новую спецслужбу. Так 19 апреля 1943 года на свет появилось легендарное управление советской военной контрразведки – СМЕРШ. Звучное название (аббревиатура от лозунга «Смерть шпионам!») новому подразделению дал сам Верховный Главнокомандующий. СМЕРШ был преобразован из бывшего Управления особых отделов НКВД СССР и передан под управление Народного комиссариата обороны (НКО) СССР. Начальником Главного управления контрразведки (ГУКР) СМЕРШ был назначен комиссар госбезопасности (ГБ) 2‑го ранга Виктор Абакумов, ранее возглавлявший Управление особых отделов. Главное управление СМЕРШ подчинялось напрямую Сталину.

Тем же приказом было создано еще одно подразделение СМЕРШ – Управление контрразведки Народного комиссариата Военно-морского флота СССР под руководством комиссара ГБ Петра Гладкова. Подчинялось оно наркому флота СССР Николаю Кузнецову.

Наконец, 15 мая 1943 года для агентурно‑оперативного обслуживания пограничных и внутренних войск и милиции был создан Отдел контрразведки СМЕРШ НКВД СССР. Руководил подразделением комиссар ГБ Семен Юхимович, а подчинялось оно Лаврентию Берии, который в то время был заместителем председателя Совнаркома СССР.

Основной задачей СМЕРШ была борьба с вражескими шпионами, диверсантами, подрывниками. Действуя на передовой, агенты должны были оперативно выявлять вражеских лазутчиков и препятствовать их переходу через линию фронта. В годы Великой Отечественной войны главным противником СМЕРШ стала немецкая служба разведки и контрразведки Абвер. Также советские агенты вели борьбу с финскими, японскими и румынскими шпионами. В распоряжении ГУКР СМЕРШ находились подразделения, отвечающие за шифросвязь, а также за подбор и подготовку кадров для военной контрразведки, в том числе – за перевербовку выявленных разведчиков.

За годы своего существования сотрудниками СМЕРШ было выявлено более 30 тысяч немецких агентов – таким результатом не может похвастаться ни одна контрразведка мира. Смершевцы провели 186 успешных радиоигр, во время которых разведчики, выходя в эфир с захваченных радиостанций, дезинформировали противника. В ходе этих операций удалось задержать свыше 400 вражеских агентов и захватить десятки тонн грузов. Одной из самых значимых миссий СМЕРШ, выполнение которой сыграло важную роль для достижения Победы, стал срыв летом 1943 года немецкой наступательной операции «Цитадель»: тогда нашим контрразведчикам удалось перехватить и переправить в Центр сведения о развертывании крупных танковых сил противника в районе Орла, Курска и Белгорода.

Незадолго до начала Берлинской наступательной операции в рамках «СМЕРШ» были сформированы специальные оперативные группы – в соответствии с числом районов Берлина. Их целью был розыск и арест руководителей немецкого правительства, а также поиск хранилищ ценностей и документов, имеющих оперативное значение. В мае‑июне 1945 года агенты СМЕРШ обнаружили в Берлине часть архивов РСХА – в частности, материалы с данными о внешней политике Третьего рейха и сведения об иностранной агентуре. Благодаря действиям СМЕРШ во время Берлинской операции удалось захватить в плен видных деятелей нацистского режима и карательных ведомств, многим из которых впоследствии были предъявлены обвинения в совершении преступлений против человечества.

Гранатомет в рукаве и сорванное убийство

5 сентября 1944 года пара пересекла линию фронта. «Арадо-232», на котором они летели, был необычным самолетом: он был снабжен 12 парами гусениц, что позволяло приземлиться фактически где угодно, даже в заболоченной местности. Однако в НКВД уже знали о готовящейся высадке: по самолету открыли огонь, что привело к отказу одного из двигателей и неудачной посадке. Приземлившись не в том районе, где планировали, агенты бросили летчиков и группу сопровождения, сели в мотоцикл и тут же уехали. Впрочем, далеко уехать им не удалось: вскоре они были пойманы и доставлены в Москву.

Во время обыска у диверсантов изъяли спецоружие – реактивный гладкоствольный гранатомет «Панцеркнакке», который легко умещался в рукаве. Очевидно, с его помощью и предполагалось осуществить покушение. В ходе допросов смершевцам удалось вынудить Таврина и Шилову принять участие в радиоигре. Первое сообщение от Шиловой в Абвер ушло 27 сентября 1944 года: выйдя в эфир под контролем советских контрразведчиков, Шилова передала немцам шифрограмму, в которой сообщила о якобы успешном прибытии агентов в Москву. Фашисты проглотили наживку. Новая совместная операция НКВД и военной контрразведки СМЕРШ получила название «Туман».

По данным спецслужб, эта радиоигра продолжалась до самого конца войны. Гитлер до последнего надеялся, что его агенты выполнят задание. Что же касается Шиловой и Таврина, то суд над ними состоялся только в 1951 году, еще через год они были расстреляны. Почему между этими событиями и окончанием операции «Туман» прошло столько времени – до сих пор загадка.

Еще один интересный факт – то, как смершевцам удалось вывести диверсантов на чистую воду. По одной из версий, прокололись они, когда в одном из рижских ателье заказывали Таврину кожаное пальто. Советским контрагентам доложили, что некий респектабельный гражданин попросил сшить для него пальто, по фасону схожее с формой агентов СМЕРШ. При этом правый рукав попросил сделать чуть шире левого: видимо, в этом рукаве и планировалось закрепить тот самый зловещий «Панцеркнакке». К несчастью, никакой информации о том, кто именно донес эти сведения до советской агентуры, до сих пор нет.

Темная сторона СМЕРШ

Есть в истории СМЕРШ и не самая приятная страница. Эту службу одновременно называют и самой эффективной контрразведкой Второй мировой войны, и жестокой карательной машиной, погубившей тысячи невинных жизней. Так ли это? Историки спорят по сей день.

Так или иначе, одной из важных задач агентов СМЕРШ, помимо ловли шпионов, была борьба с предателями. По всему фронту разыскивали изменников и дезертиров, которых подозревали в сотрудничестве с фашистами. Хуже всего приходилось тем, кто бежал из плена: пройдя через ад фашистских концлагерей, многие советские люди оказывались в застенках и у себя на родине. Но в то время доверять нельзя было никому. Сотрудники СМЕРШ обязаны были проверять благонадежность советских военнослужащих, бежавших из плена, а также тех, кто вырвался из немецкого окружения или оказался на оккупированной врагом территории. Когда же война перешла на территорию Германии, военной контрразведке также было поручено проверять гражданских репатриантов.

По некоторым данным, с 1941 по 1945 год советскими органами контрразведки было арестовано не менее 700 тысяч человек, порядка 70 тысяч из них – расстреляно. Также сообщается, что в годы войны смершевцами был арестован 101 генерал и адмирал: 12 якобы скончались во время следствия, 8 были освобождены за отсутствием состава преступления, 81 был осужден Военной коллегией Верховного суда и особым совещанием. Однако вся эта информация требует официального подтверждения, найти которое сегодня довольно сложно. При этом ряд историков утверждают, что сотрудники СМЕРШ по определению не могли никого арестовывать и тем более казнить, поскольку у них не было на то полномочий. Так, историк Дмитрий Суржик в одном из интервью отмечал:

«Репутация СМЕРШ как репрессивного органа часто преувеличивается в современной литературе. Так, например, СМЕРШ не имел никакого отношения к преследованию мирного населения. СМЕРШ не мог заниматься этим по своему Уставу, так как работа с мирным населением – это прерогатива органов НКВД и НКГБ, а СМЕРШ занимался исключительно военнослужащими, тылом Красной армии и репатриантами. Но, вопреки распространенному мнению, органы СМЕРШ не могли приговорить кого-либо к тюремному заключению или к расстрелу, они не являлись судебными органами, они вели дознания и следствия, а приговоры выносил Военный трибунал или особое совещание при НКВД. Также является надуманным смешение СМЕРШ и заградотрядов. Заградотряд при органах СМЕРШ никогда не создавались, и сотрудники СМЕРШ их никогда не возглавляли».

Тем не менее в обязанности смершевцев входили и такие нелицеприятные вещи, как, например, слежка за военачальниками всех рангов и даже вскрытие писем. Разумеется, среди тех, кто подвергался преследованию со стороны контрразведки, было множество реальных шпионов, изменников, дезертиров и уголовников. Но, скорее всего, было среди них и немало жертв произвола, порожденного повальной шпиономанией, которая и после войны цвела пышным цветом на просторах Советского Союза.

Кроме того, вызывает настороженность фигура главы ГУКР СМЕРШ Виктора Абакумова. Поговаривают, будто он лично принимал участие в допросах и иногда избивал задержанных едва ли не до полусмерти. Об этом в своем знаменитом труде «Архипелаг ГУЛАГ» упоминает Александр Солженицын, отмечая, что министр и сам «не гнушался черновой работы и был не прочь взять резиновую палку». Кроме того, в архивах хранится рапорт о смерти шведского дипломата с пометкой начальника санчасти лубянской тюрьмы Смольцева: «Доложил лично министру. Приказано труп кремировать без вскрытия».

Очевидно, что СМЕРШ и сегодня представляет чрезвычайный интерес для историков, и чем больше тайн витает вокруг этой организации, тем больше неоднозначных мнений о ней можно встретить в разных источниках. Но как бы то ни было, важно помнить о том подвиге, который совершили бойцы СМЕРШ наряду с остальными советскими войсками, принимавшими участие в Великой Отечественной войне. Ведь помимо своей основной задачи, зачастую им приходилось непосредственно участвовать в боях и вставать во главе рот, батальонов и дивизий, потерявших своих командиров.

Служба агентов СМЕРШ была крайне опасной. Для того, чтобы понять, насколько, достаточно знать один простой факт: средний срок службы оперативника составлял три месяца. По истечении этого времени агент, как правило, выбывал в связи с ранением либо погибал. Только во время боев за освобождение Беларуси погибли 236 и пропали без вести 136 военных контрразведчиков. Такова была цена их Победы – победы на невидимом фронте.

День Победы. История контрразведки Смерш

21 апреля 1943 года И. В. Сталин подписал Постановление ГКО № 3222 сс/ов об утверждении положения о ГУКР «Смерш» НКО СССР. Текст документа состоял из одной фразы:

Утвердить положение о Главном Управлении контрразведки «Смерш» — (Смерть шпионам) и его органах на местах.

—

Приложение к документу подробно раскрывало цели и задачи новой структуры, а также определяло статус её сотрудников:

«Начальник Главного Управления контрразведки НКО («Смерш») является заместителем народного комиссара обороны, подчинен непосредственно народному комиссару обороны и выполняет только его распоряжения.»

«Органы «Смерш» являются централизованной организацией: на фронтах и округах органы «Смерш» (Управления «Смерш» НКО фронтов и отделы «Смерш» НКО армий, корпусов, дивизий, бригад, военных округов и других соединений и учреждений Красной Армии) подчиняются только своим вышестоящим органам.«»

«органы „Смерш“ информируют Военные советы и командование соответствующих частей, соединений и учреждений Красной Армии по вопросам своей работы: о результатах борьбы с агентурой противника, о проникших в части армии антисоветских элементах, о результатах борьбы с изменой Родине и предательством, дезертирством, членовредительством»

—

Решаемые задачи:

«а) борьба со шпионской, диверсионной, террористической и иной подрывной деятельностью иностранных разведок в частях и учреждениях Красной Армии;

б) борьба с антисоветскими элементами, проникшими в части и учреждения Красной Армии;

в) принятие необходимых агентурно-оперативных и иных [через командование] мер к созданию на фронтах условий, исключающих возможность безнаказанного прохода агентуры противника через линию фронта с тем, чтобы сделать линию фронта непроницаемой для шпионских и антисоветских элементов;

г) борьба с предательством и изменой Родине в частях и учреждениях Красной Армии [переход на сторону противника, укрывательство шпионов и вообще содействие работе последних];

д) борьба с дезертирством и членовредительством на фронтах;

е) проверка военнослужащих и других лиц, бывших в плену и окружении противника;

ж) выполнение специальных заданий народного комиссара обороны.

органы „Смерш“ освобождаются от проведения всякой другой работы, не связанной непосредственно с задачами, перечисленными в настоящем разделе»

Органы «Смерш» имеют право:

«а) вести агентурно-осведомительную работу;

б) производить в установленном законом порядке выемки, обыски и аресты военнослужащих Красной Армии, а также связанных с ними лиц из гражданского населения, подозреваемых в преступной деятельности [Порядок производства арестов военнослужащих определен в разделе IV настоящего Приложения];

в) проводить следствие по делам арестованных с последующей передачей дел по согласованию с органами прокуратуры на рассмотрение соответствующих судебных органов или Особого Совещания при Народном комиссариате внутренних дел СССР;

г) применять различные специальные мероприятия, направленные к выявлению преступной деятельности агентуры иностранных разведок и антисоветских элементов;

д) вызывать без предварительного согласования с командованием в случаях оперативной необходимости и для допросов рядовой и командно-начальствующий состав Красной Армии».

«Органы «Смерш» «комплектуются за счет оперативного состава бывшего Управления особых отделов НКВД СССР и специального отбора военнослужащих из числа командно-начальствующего и политического состава Красной Армии». В связи с чем, «работникам органов „Смерш“ присваиваются воинские звания, установленные в Красной Армии», и «работники органов „Смерш“ носят форму, погоны и другие знаки различия, установленные для соответствующих родов войск Красной Армии».

Первым приказом по личному составу ГУКР «Смерш», 29 апреля 1943 года, (приказ № 1/сш) Нарком обороны СССР И. В. Сталин установил новый порядок присвоения званий офицерскому составу нового Главка, имевшему преимущественно «чекистские» спецзвания:

«В соответствии с утвержденным Государственным Комитетом Обороны положением о Главном Управлении Контрразведки Народного Комиссариата Обороны „СМЕРШ“ и его органах на местах, — П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Присвоить личному составу органов „СМЕРШ“ воинские звания установленные Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР в следующем порядке: НАЧАЛЬСТВУЮЩЕМУ СОСТАВУ ОРГАНОВ „СМЕРШ“: а) имеющим звание мл.лейтенант гос.безопасности — МЛ.ЛЕЙТЕНАНТ; б) имеющим звание лейтенант гос.безопасности — ЛЕЙТЕНАНТ; в) имеющим звание ст.лейтенант гос.безопасности — СТ.ЛЕЙТЕНАНТ; г) имеющим звание капитан гос.безопасности — КАПИТАН; д) имеющим звание майор гос.безопасности — МАЙОР; е) имеющим звание подполковник гос.безопасности — ПОДПОЛКОВНИК; е) имеющим звание полковник гос.безопасности — ПОЛКОВНИК. 2. Остальным лицам начальствующего состава, имеющим звание комиссар гос.безопасности и выше, — воинские звания присвоить в персональном порядке».

Однако, вместе с тем, есть достаточно примеров, когда военные контрразведчики-«смершевцы» (особенно это касается старших офицеров) носили персональные звания госбезопасности. Так, например, подполковник ГБ Г. И. Поляков (звание присвоено 11 февраля 1943 года) с декабря 1943-го по март 1945-го возглавлял отдел контрразведки «СМЕРШ» 109-й стрелковой дивизии.

19 апреля 1943 года Постановлением СНК СССР № 415—138сс на базе Управления особых отделов (УОО) Народного комиссариата внутренних дел СССР были образованы: 1. Главное управление контрразведки «Смерш» Народного комиссариата обороны СССР (начальник — комиссар ГБ 2 ранга В. С. Абакумов). 2. Управление контрразведки «Смерш» Народного комиссариата ВМФ СССР (начальник — комиссар ГБ П. А. Гладков).

Чуть позже, 15 мая 1943 года, в соответствии с упомянутым постановлением СНК для агентурно-оперативного обслуживания пограничных и внутренних войск, милиции и других вооруженных формирований Наркомата приказом НКВД СССР № 00856 был создан Отдел контрразведки (ОКР) «Смерш» НКВД СССР (начальник — комиссар ГБ С. П. Юхимович).

Сотрудникам всех трех ведомств «Смерш» надлежало носить форму одежды и знаки различия воинских частей и соединений, ими обслуживаемых.

Итак, в годы Великой Отечественной войны в Советском Союзе было три контрразведывательные организации, которые назывались «Смерш». Они не подчинялись друг другу, находились в разных ведомствах, это были три независимых контрразведывательных органа: Главное управление контрразведки «Смерш» в Наркомате обороны, которое возглавлял Абакумов и о котором уже достаточно много публикаций. Этот «Смерш» подчинялся наркому обороны и Верховному Главнокомандующему Сталину. Второй контрразведывательный орган, который носил также наименование «Смерш», — относился к Управлению контрразведки Наркомата Военно-Морского флота, подчинялся наркому флота Кузнецову и никому другому. Был ещё и отдел контрразведки «Смерш» в Наркомате внутренних дел, который подчинялся непосредственно Берии. Когда некоторые исследователи утверждают, что через контрразведку «Смерш» Абакумов контролировал Берию, это не так — не было никакого взаимного контроля. Ни Берия Абакумова через эти органы «Смерш» не контролировал, ни тем более Абакумов не мог контролировать Берию. Это были три независимых контрразведывательных подразделения в трех силовых ведомствах.

—

26 мая 1943 г. Постановлением СНК СССР № 592 СНК СССР (опубликован в печати) руководящим работникам органов «Смерш» (НКО и НКВМФ) были присвоены общегенеральские звания. Начальник ГУКР НКО СССР «Смерш» В. С. Абакумов, единственный, «армейский смершевец», несмотря на назначение его, по совместительству, заместителем Наркома обороны (занимал этот пост чуть более месяца — с 19.04 по 25.05.1943 г.), сохранял за собой вплоть до июля 1945 г «чекистское» спецзвание КОМИССАР ГБ 2 ранга.

Начальник УКР НКВМФ СССР «Смерш» П. А. Гладков 24.07.1943 стал генерал-майором береговой службы, а начальник ОКР НКВД СССР «Смерш» С. П. Юхимович — оставался до июля 1945 г комиссаром ГБ.

Вместе с тем, репутация СМЕРШ как репрессивного органа часто преувеличивается в современной литературе. Никакого отношения к преследованию мирного населения ГУКР СМЕРШ не имело, да и не могло этим заниматься, так как работа с мирным населением — была прерогативой территориальных органов НКВД-НКГБ. Вопреки распространенному мнению, органы СМЕРШ не могли приговорить кого-либо к тюремному заключению или расстрелу, так как не являлись судебными органами. Приговоры выносил военный трибунал или Особое совещание при НКВД.

Заградотряды при органах «Смерш» никогда не создавались, и сотрудники «Смерш» их никогда не возглавляли. В начале войны заградительные мероприятия осуществлялись войсками НКВД по охране тыла Действующей армии. В 1942 г начали создаваться войсковые заградительные отряды при каждой армии, находившейся на фронте. Фактически они предназначались для поддержания порядка во время боев. Только во главе заградотрядов Сталинградского и Юго-Западного фронтов в сентябре-декабре 1942 г, стояли работники особых отделов НКВД.

Для обеспечения оперативной работы, охранения мест дислокации, конвоирования и охраны арестованных из частей Красной Армии органам военной контрразведки «Смерш» выделялись: для фронтового управления «Смерш» — батальон, для армейского отдела — рота, для отдела корпуса, дивизии и бригады — взвод. Что же касается заградотрядов, то заградительные службы армии активно использовались работниками «Смерш» для розыска агентуры разведки противника. Например, накануне наступательных операций фронтов большой размах приобретали с участием органов «Смерш» мероприятия по линии заградслужбы. В частности, осуществлялось прочесывание военных гарнизонов, до 500 и более населенных пунктов с прилегающими к ним лесными массивами, производился осмотр нежилых помещений, тысяч заброшенных землянок. В ходе таких «зачисток», как правило, задерживалось большое число лиц без документов, дезертиров, а также военнослужащих, имевших на руках документы, с признаками, указывающими на их изготовление в Абвере.

Всего за годы войны только 4 сотрудника СМЕРШ были удостоены высшей награды — звания Героя Советского Союза: старший лейтенант Пётр Анфимович Жидков, лейтенант Григорий Михайлович Кравцов, лейтенант Михаил Петрович Крыгин, лейтенант Василий Михайлович Чеботарёв. Все четверо удостоены этого звания посмертно.

—

Деятельность и вооружение

Деятельность ГУКР СМЕРШ также включала фильтрацию солдат, вернувшихся из плена, а также предварительную зачистку прифронтовой полосы от немецкой агентуры и антисоветских элементов (совместно с Войсками НКВД по охране тыла Действующей Армии и территориальными органами НКВД). СМЕРШ принимал активное участие в розыске, задержании и ведении следствия по делам советских граждан, действовавших в антисоветских вооруженных группах, воевавших на стороне Германии.

Служба оперативного состава ГУКР СМЕРШ была крайне опасной — в среднем оперативник служил 3 месяца, после чего выбывал по смерти или ранению. Только во время боев за освобождение Белоруссии погибли 236 и пропали без вести 136 военных контрразведчиков. Первым фронтовым контрразведчиком, удостоенным звания Героя Советского Союза (посмертно) был ст. лейтенант Жидков П. А. — оперуполномоченный отделения контрразведки «СМЕРШ» мотострелкового батальона 71-й механизированной бригады 9-го механизированного корпуса 3-й гвардейской танковой армии.

Деятельность ГУКР СМЕРШ характеризуется очевидными успехами в борьбе против иностранных разведок, по результативности СМЕРШ являлся самой эффективной спецслужбой во время Второй мировой войны. С 1943 года до окончания войны одних только радиоигр центральным аппаратом ГУКР СМЕРШ НКО СССР и его фронтовыми управлениями было проведено 186. В ходе этих игр на нашу территорию удалось вывести свыше 400 кадровых сотрудников и германских агентов, захватить десятки тонн грузов.

Вместе с тем, репутация СМЕРШ как репрессивного органа часто преувеличивается в современной литературе. Вопреки распространенному мнению, органы СМЕРШ не могли приговорить кого-либо к тюремному заключению или расстрелу, так как не являлись судебными органами. Приговоры выносил военный трибунал или Особое Совещание при НКВД СССР. Санкцию на аресты среднего командного состава контрразведчики должны были получать от Военного совета армии или фронта, а старшего и высшего начальствующего состава — от наркома обороны. Вместе с тем СМЕРШ выполнял функцию службы безопасности в войсках, в каждом соединении имелся свой особист, который вел дела на солдат и офицеров, имеющих проблемные биографии, и вербовал свою осведомительную агентуру. Агентура СМЕРША наравне со всеми тоже проявляла героизм на поле боя, особенно в опасной и сложной ситуации.

Большинство наших современников о спецслужбе «СМЕРШ» знают либо крайне мало, либо не знают почти ничего. Как правило, информация о ней черпается либо из фильмов и сериалов, большинство из которых не имеют под собой никакой реальной основы, либо из псевдоисторических работ, где «СМЕРШ» предстает в качестве карательного органа.

О настоящей истории «СМЕРШа» пишут гораздо меньше. Контрразведчики вообще не любят громких речей и света софитов – их деятельность не предполагает публичности. В советский период на многих блестящих операциях, проведенных «СМЕРШем» в годы войны, стоял гриф «секретно».

—

Битая карта Абвера

Следует при этом помнить, что противостояли советским контрразведчикам весьма опытные и изобретательные противники из спецслужб Германии, в том числе из абвера – немецкой военной разведки. К началу 1943 года агентов для заброски в советский тыл готовили около 200 немецких разведшкол. То, что их деятельность в итоге не смогла оказать существенного влияния на ход войны – целиком и полностью заслуга «СМЕРШа».

В эпоху перестройки тема «репрессированных народов» раскрывалась довольно однобоко, и о том, чем были вызваны чрезвычайно суровые государственные меры, не говорилось вовсе.

Между тем, только на территории Карачаево-Черкессии действовали как минимум три националистические группировки, деятельность которых была инспирирована германской разведкой – «Свободный Карачай», «За религию Карачая» и «Балкарская армия», а в соседней Кабардино-Балкарии было образовано национальное правительство во главе с князем Шадовым.

То, что отдельные банды не превратились в целую армию, было обеспечено усилиями «СМЕРШа».

Отдельным пунктом истории «СМЕРШа» идут «радиоигры». Это операции, когда через захваченных ранее агентов противнику передается сознательная дезинформация. С 1943 по 1945 год контрразведчики провели 186 таких радиоигр, фактически полностью перекрыв немцам доступ к советским военным секретам, и обезвредив свыше 400 германских разведчиков. Ничем подобным не может похвастаться ни одна контрразведка мира.

—

Фильтр «СМЕРШа»

Те, кто описывает историю «СМЕРШ» как карательно-репрессивного органа, обычно делают упор на такой функции контрразведки, как «фильтрация» бывших военнопленных. При этом подразумевается, что сотрудники «СМЕРШ» безжалостно расправлялись с пленными, отправляя их после гитлеровских сразу в сталинские лагеря.

Это не совсем так. Вот пример, связанный с попавшими в плен 36 советскими генералами, которых в мае-июне 1945 года сотрудники проверял «СМЕРШ». Все они были доставлены в Москву, и по каждому принималось решение в соответствии с имеющимися материалами об их поведении в плену.

25 генералов, прошедших плен, были не только полностью оправданы, но и вновь зачислены в армию, получив помощь в лечении и бытовом устройстве. Правда, не все их них смогли продолжить службу – не позволило подорванное в плену здоровье. И лишь 11 генералов, в отношении которых были доказаны факты сотрудничества с гитлеровцами, были преданы суду.

Если же говорить о результатах «фильтрации» лиц рангом пониже, то вот для примера результаты такой деятельности на сборно-пересылочных пунктах «СМЕРШ» 3-го Украинского фронта в период с 1 февраля по 4 мая 1945 года. Через сито проверки прошли 58 686 граждан, оказавшихся на территории противника, из них 16 456 человек — бывшие солдаты и офицеры Красной Армии, а 12 160 человек — советские граждане призывного возраста, угнанные противником на работы в Германию.

По результатам проверки все лица, подлежащие призыву в армию, были в нее призваны, 1117 граждан других государств были репатриированы на родину, а 17 361 человек, не подлежащий военному призыву, возвратился к себе домой. Из почти 60 тысяч человек, прошедших проверку, лиц, причастных к сотрудничеству с фашистами, к службе в РОА и других гитлеровских подразделений, оказалось всего 378 человек. И все они были … нет, не повешены без суда, а переданы следователям для проведения более углубленного разбирательства.

Сухая статистика говорит, что абсолютное большинство советских граждан, проходивших проверку «СМЕРШ», не подвергались арестам и преследованиям. Даже те, в отношении кого имелись сомнения, проверялись более тщательно следственными органами. И можно с уверенностью говорить о том, что «СМЕРШ» не занимался политическими репрессиями.

За годы войны контрразведчикам удалось обезвредить около 30 тысяч вражеских агентов, более 3500 диверсантов и 6000 террористов. В тылу противника, нейтрализуя деятельность его разведывательных органов, работало до 3000 агентов. В боях и при выполнении специальных заданий погибли свыше 6000 военных контрразведчиков. Только во время освобождения Белоруссии погибли 236 и пропали без вести 136 военных контрразведчиков.

Деятельность «СМЕРШ», уникальные операции, проведенные советскими контрразведчиками, пока не получили достойного отражения ни в кино, ни в литературе. Одним из немногих исключений является роман Владимира Богомолова «Момент истины» («В августе 44-го»), где, наверное, впервые была показана трудная и чрезвычайно важная рутинная деятельность «СМЕРШ» в полевых условиях.