Что такое онтогенез и на какие периоды он подразделяется

Что такое онтогенез и на какие периоды он подразделяется

Онтогене́з (от греч. οντογένεση : ον — существо и γένεση — происхождение, рождение) — индивидуальное развитие организма, совокупность последовательных морфологических, физиологических и биохимических преобразований, претерпеваемых организмом, отоплодотворения (при половом размножении) или от момента отделения от материнской особи (при бесполом размножении) до конца жизни.

У многоклеточных животных в составе онтогенеза принято различать фазы эмбрионального (под покровом яйцевых оболочек) и постэмбрионального (за пределами яйца) развития, а у живородящих животных пренатальный (до рождения) и постнатальный (после рождения) онтогенез.

У семенных растений к эмбриональному развитию относят процессы развития зародыша, происходящие в семени.

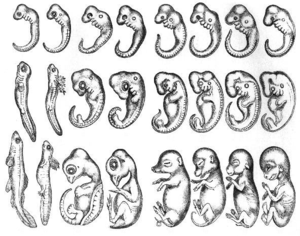

Термин «онтогенез» впервые был введён Э. Геккелем в 1866 году. В ходе онтогенеза происходит процесс реализации генетической информации, полученной от родителей.

Раздел современной биологии, изучающий онтогенез, называется биологией развития; начальные этапы онтогенеза изучаются также эмбриологией.

Онтогенез животных

Онтогенез делится на два периода:

В эмбриональном периоде выделяют три основных этапа: дробление, гаструляцию и первичный органогенез. Эмбриональный, или зародышевый, период онтогенеза начинается с момента оплодотворения и продолжается до выхода зародыша из яйцевых оболочек. У большинства позвоночных он включает стадии (фазы) дробления, гаструляции, гисто- и органогенеза.Дробление

Дробление — ряд последовательных митотических делений оплодотворенного или инициированного к развитию яйца. Дробление представляет собой первый период

Первичный органогенез

Первичный органогенез — процесс образования комплекса осевых органов. В разных группах животных этот процесс характеризуется своими особенностями. Например, у хордовых на этом этапе происходит закладка нервной трубки,хорды и кишечной трубки.

В ходе дальнейшего развития формирование зародыша осуществляется за счет процессов роста, дифференцировки и морфогенеза. Рост обеспечивает накопление клеточной массы зародыша. В ходе процесса дифференцировки возникают различно специализированные клетки, формирующие различные ткани и органы. Процесс морфогенеза обеспечивает приобретение зародышем специфической формы.

[править] Постэмбриональное развитие

Постэмбриональное развитие сопровождается ростом.

Этапы. Периоды и стадии онтогенеза

Индивидуальное развитие представляет собой целостный непрерывный процесс, в котором отдельные события увязаны между собой в пространстве и времени. Существует несколько схем периодизации онтогенеза, каждая из которых является наиболее подходящей для решения конкретных научных или практических задач.

С общебиологической точки зрения, важнейшим событием онтогенеза является возможность осуществления полового размножения. Если соотнести различные временные отрезки онтогенеза со способностью особи осуществлять функцию размножения, то его можно разделить на три периода: дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный.

В дорепродуктивном периоде особь не способна к размножению. Основное содержание его заключается в развитии зрелого в половом отношении фенотипа. В этом периоде происходят наиболее выраженные структурные и функциональные преобразования, реализуется основная часть наследственной информации, организм обладает высокой чувствительностью ко всевозможным воздействиям.

В репродуктивном периоде особь осуществляет функцию полового размножения, отличается наиболее стабильным функционированием органов и систем, а также относительной устойчивостью к воздействиям.

Пострепродуктивный период связан со старением организма и характеризуется ослаблением или полным прекращением участия в размножении. Снижаются приспособительные возможности и устойчивость к разнообразным воздействиям. Применительно к онтогенезу человека названные периоды дополнительно характеризуются специфическими социальными моментами (образование, трудоспособность, творчество). Для каждого из указанных периодов характерны свои особенности заболеваемости.

Дорепродуктивный период подразделяют еще на четыре периода: эмбриональный, личиночный, метаморфоз и ювенильный.

Эмбриональный, или зародышевый, период онтогенеза начинается с момента оплодотворения и продолжается до выхода зародыша из яйцевых оболочек. Эмбриональный период отличается выраженностью процессов преобразования зиготы в организм, способный к более или менее самостоятельному существованию. У большинства позвоночных он включает стадии (фазы) дробления, гаструляции, а также гисто- и органогенеза. Продолжительность его бывает различна. У плацентарных млекопитающих он особенно укорочен. Единственная яйцевая оболочка растворяется перед имплантацией бластоцисты в слизистую матки. Зародыш к этому моменту успевает пройти только стадии зиготы и дробления. Все дальнейшие процессы протекают под защитой и при участии материнского организма. Эволюционное значение этих особенностей будет рассмотрено ниже.

Дроблению предшествуют процессы гаметогенеза и оплодотворения, которые не являются непосредственно индивидуальным развитием и могут даже не привести к нему, но которые во многом определяют дальнейшее развитие зародыша в том случае, если зачатие состоится. Эти процессы называют прогенезом, предшествующим собственно онтогенезу. Цитологически процессы гаметогенеза и оплодотворения представляют собой промежуточное звено, связывающее онтогенезы родителей с онтогенезом их потомства.

Личиночный период в типичном варианте наблюдается в развитии тех позвоночных, зародыши которых выходят из яйцевых оболочек и начинают вести самостоятельный образ жизни, не достигнув дефинитивных (зрелых) черт организации. Так, он встречается у некоторых представителей низших позвоночных — миног, большинства костистых рыб и земноводных. Наиболее характерными чертами личинки являются эмбриональный характер ее организации, наличие временных (провизорных) органов, раннее начало функционирования ряда органов, дающее возможность самостоятельного существования. Благодаря активному питанию личинка получает возможность завершить развитие, а благодаря активному перемещению имеет возможность выбирать условия среды, оптимальные для развития, и выйти, таким образом, из конкуренции со своими же взрослыми сородичами. Продолжительность личиночного периода в сравнении с эмбриональным у всех позвоночных существенно больше.

Метаморфоз состоит в превращении личинки в ювенильную форму. В процессе метаморфоза происходят такие важные морфогенетические преобразования, как частичное разрушение, перестройка и новообразование органов. Степень преобразований тем больше, чем больше различия между средой обитания личинки и взрослого организма, что хорошо иллюстрирует пример развития бесхвостных амфибий.

Ювенильный период начинается с момента завершения метаморфоза и заканчивается половым созреванием и началом размножения. Особенности ювенильного периода проявляются в своеобразии питания молодого организма, его поведения и степени зависимости от родителей. С морфологической точки зрения для этого периода характерны интенсивный рост, установление окончательных пропорций между различными частями тела, завершение развития скелета, кожных покровов, смена зубов, завершение развития половых желез и гормональных регуляций. Продолжительность ювенильного периода у позвоночных варьирует от минимальной, равной 13—18 сут у полевок, до максимальной, равной 18—20 годам у белуги, крокодила, альбатроса, слона. У многих представителей позвоночных, особенно у человека, достижение половой зрелости и начало размножения могут быть разделены значительным промежутком времени.

Одним из подходов является эколого-эмбриологический, в связи с которым онтогенез делят на этапы, протекающие до рождения, во время и после рождения особи. Само рождение, т.е. выход развивающейся особи из оболочек яйца или из организма матери, у разных видов происходит на разных стадиях зрелости. В то же время у всех видов до рождения организм находится под защитой яйцевых оболочек или материнского организма и не способен питаться и осуществлять другие важные функции самостоятельно. Защищенность ранних, морфофункционально незрелых стадий, обеспечивает выживаемость вида. После рождения особь устанавливает связи с новой средой, начинает самостоятельно питаться, передвигаться и осуществлять все другие функции.

Онтогенез

теория по биологии 🌿 размножение и онтогенез

Онтогенез – индивидуальное развитие организма, от оплодотворения яйцеклетки до самой смерти.

Типы онтогенеза

1.Личиночный тип развития организма

Встречается у рыб, амфибий, насекомых. У них в яйцеклетках мало питательных веществ, в связи с чем зигота в скором времени превращается в личинку. Личинки способны питаться самостоятельно. Рост сопровождается изменениями в строении тела.

Такое развитие называется развитием с метаморфозом. Ярким примером является как раз-таки лягушки. Известный факт, что одна из стадий из онтогенеза – головастик. У него в начальных стадиях нет лап, в отличии от взрослой особи, зато есть жабры и хвост, поэтому он напоминает своей морфологией рыбу. Далее, по мере взросления головастика, жабры зарастают кожей, у него появляются задние конечности, затем передние, а хвост еще какое-то время присутствует. Позже хвост постепенно укорачивается, и на выходе мы имеем лягушку привычного нам внешнего облика.

Цикл развития лягушки

Другим примером развития с личиночной стадией являются насекомые. Здесь два пути развития:

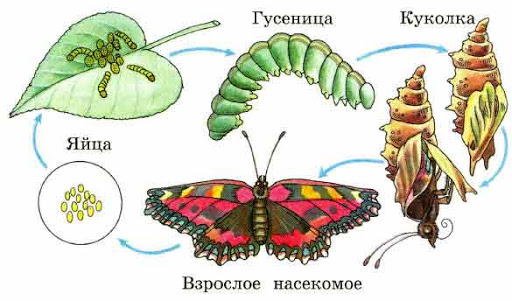

А) с метаморфозом = с полным превращением.

В цикле присутствует стадия куколки.

Развитие насекомого (бабочки-крапивницы) с метаморфозом

Б) без метаморфоза = с неполным превращением.

Личинка растет и внешне очень похожа на взрослую особь.

Развитие насекомого (таракана) без метаморфоза

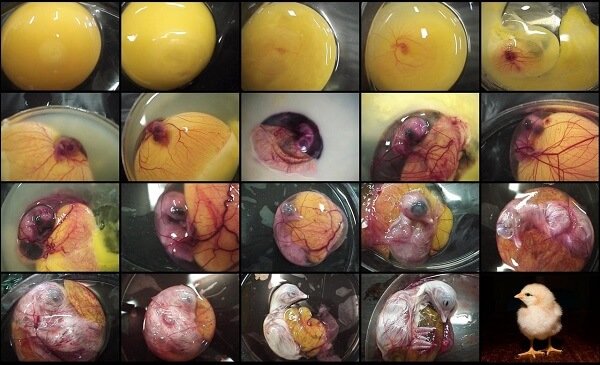

2.Яйцекладный тип развития организма

Характерен, очевидно, птицам, а также рептилиям и яйцекладущим млекопитающим.

Преимущества яйцекладного типа развития в том, что в такой яйцеклетке желтка много, а это значит, что зародыш может находится в яйце более продолжительное время, чем, например, в икре рыб. Это дает больше времени на развитие плода.

Кроме того, у яйцекладущих животных скорлупа более крепкая, чем икринки, что повышает защитные свойства.

Примером яйцекладущих млекопитающих является утконос и ехидна. Эти животные обитают в Австралии, такой тип развития у них сохранился именно из-за того, что материк был образован изолированно от других материков.

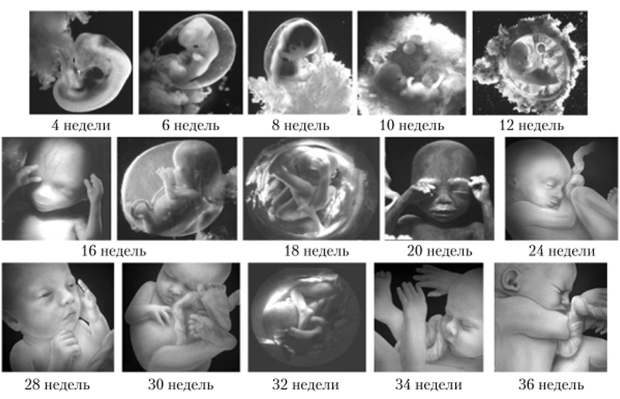

3.Внутриутробный тип развития организма

Внутриутробное развитие – самое «продвинутое» среди всех возможных. Оно характерно для плацентарных животных. Преимущества данного типа состоит в том, что потомство вынашивается матерью, оно защищено от многих воздействий окружающего мира. Сам плод находится в плаценте, а питание эмбрион получает через кровеносную систему матери, т.к он соединен с ней пуповиной. Через нее же осуществляются процессы дыхания и выделения плода. Сроки вынашивания потомства у разных видов отличается. Внутриутробное развитие заканчивается появлением потомства.

Развитие эмбриона человека

Периоды онтогенеза

Онтогенез разделяют на эмбриональный период и постэмбриональный. В зависимости от типа развития организма, его свойства в тот или иной период отличаются.

Постэмбриональный период для организмов с личиночным типом развития начинается в тот момент, когда личинка покидает икру, для яйцекладного – в момент вылупления потомства, для внутриутробного – после того, как организм покинет утробу матери. Все, что происходит до этого – эмбриональное развитие.

Возьмем, например, человека и мышь. И те, и другие – млекопитающие плацентарные животные, однако онтогенез у них очень разный. Люди вынашивают потомство в норме около 9 месяцев, а мыши – всего 19-21 день. Половая зрелость у девочек начинается примерно в 11-13 лет, а у мальчиков – 13-15 лет. У мышат – через месяц после рождения. Средняя продолжительность жизни человека – 79 лет, а мышей – около 2 лет.

Чуть сложнее: нужно знать из какого слоя какая ткань образуется.

Для начала — бластуляция. Образуется первый слой.

Затем образуется внутренний слой — энтодерма, а после нее — мезодерма. Именно в таком порядке, потому что есть животные двухслойные, а есть трёхслойные. У двухслойных мезодермы нет.

Только потом происходит дифференцировка органов

| 5 | 1 | 3 | 2 | 4 |

Ответ: 51324

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.

Начинается все с зиготы, она дробится, то есть претерпевает митозы.

Дальше только выучить:

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Исходя из условия, этапы нужно прописать, начиная от семени.

Первое — прорастание семени.

Затем должны появиться вегетативные органы растения. Есть органы вегетативные, а есть генеративные. Генеративные отвечают за размножение, а вегетативные за обмен веществ. Это корень, листья, стебель. Нам не подойдет вариант про цветение и опыление, так как генеративные органы развиваются на вегетативных.

За опылением следует образование и формирование зародыша.

Затем наступает плодоношение и созревание семян.

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Онтогенез

Онтогене́з (от греч. οντογένεση : ον — существо и γένεση — происхождение, рождение) — индивидуальное развитие организма от оплодотворения (при половом размножении) или от момента отделения от материнской особи (при бесполом размножении) до смерти.

У многоклеточных животных в составе онтогенеза принято различать фазы эмбрионального (под покровом яйцевых оболочек) и постэмбрионального (за пределами яйца) развития, а у живородящих животных перенатальный (до рождения) и постнатальный (после рождения) онтогенез.

У семенных растений к эмбриональному развитию относят процессы развития зародыша, происходящие в семени.

Термин «онтогенез» впервые был введён Э. Геккелем в 1866 году. В ходе онтогенеза происходит процесс реализации генетической информации, полученной от родителей.

Раздел современной биологии, изучающий онтогенез, называется биологией развития; начальные этапы онтогенеза изучаются также эмбриологией.

Содержание

Онтогенез животных

Онтогенез делится на два периода:

Эмбриональный период

В эмбриональном периоде выделяют три основных этапа: дробление, гаструляцию и первичный органогенез. Эмбриональный, или зародышевый, период онтогенеза начинается с момента оплодотворения и продолжается до выхода зародыша из яйцевых оболочек. У большинства позвоночных он включает стадии (фазы) дробления, гаструляции, гисто- и органогенеза.

Дробление

Дробление — ряд последовательных митотических делений оплодотворенного или инициированного к развитию яйца. Дробление представляет собой первый период эмбрионального развития, который присутствует в онтогенезе всех многоклеточных животных и приводит к образованию зародыша, называемого бластулой (зародыш однослойный). При этом масса зародыша и его объем не меняются, то есть они остаются такими же, как у зиготы, а яйцо разделяется на все более мелкие клетки — бластомеры. После каждого деления дробления клетки зародыша становятся все более мелкими, то есть меняются ядерно-плазменные отношения: ядро остается таким же, а объем цитоплазмы уменьшается. Процесс протекает до тех пор, пока эти показатели не достигнут значений, характерных для соматических клеток. Тип дробления зависит от количества желтка и его расположения в яйце. Если желтка мало и он равномерно распределен в цитоплазме (изолецитальные яйца: иглокожие, плоские черви, млекопитающие), то дробление протекает по типу полного равномерного: бластомеры одинаковы по размерам, дробится все яйцо. Если желток распределен неравномерно (телолецитальные яйца: амфибии), то дробление протекает по типу полного неравномерного: бластомеры — разной величины, те, которые содержат желток — крупнее, яйцо дробится целиком. При неполном дроблении желтка в яйцах настолько много, что борозды дробления не могут разделить его целиком. Дробление яйца, у которого дробится только сконцентрированная на анимальном полюсе «шапочка» цитоплазмы, где находится ядро зиготы, называется неполным дискоидальным (телолецитальные яйца: пресмыкающиеся, птицы). При неполном поверхностном дроблении в глубине желтка происходят первые синхронные ядерные деления, не сопровождающиеся образованием межклеточных границ. Ядра, окруженные небольшим количеством цитоплазмы, равномерно распределяются в желтке. Когда их становится достаточно много, они мигрируют в цитоплазму, где затем после образования межклеточных границ возникает бластодерма (центролецитальные яйца: насекомые).

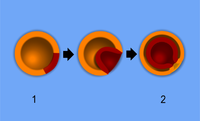

Гаструляция

Гаструляция (впячивание) — гаструла формируется в результате инвагинации клеток. В ходе гаструляции, клетки зародыша практически не делятся и не растут. Происходит активное передвижение клеточных масс (морфогенетические движения). В результате гаструляции формируются зародышевые листки (пласты клеток). Гаструляция приводит к образованию зародыша, называемого гаструлой.

Первичный органогенез

Первичный органогенез — процесс образования комплекса осевых органов. В разных группах животных этот процесс характеризуется своими особенностями. Например, у хордовых на этом этапе происходит закладка нервной трубки, хорды и кишечной трубки.

В ходе дальнейшего развития формирование зародыша осуществляется за счет процессов роста, дифференцировки и морфогенеза. Рост обеспечивает накопление клеточной массы зародыша. В ходе процесса дифференцировки возникают различно специализированные клетки, формирующие различные ткани и органы. Процесс морфогенеза обеспечивает приобретение зародышем специфической формы.

Постэмбриональное развитие

Постэмбриональное развитие сопровождается ростом.

Индивидуальное развитие организмов. Периоды онтогенеза

Вопрос 1. Что называют индивидуальным развитием организма?

Индивидуальным развитием организма или онтогенезом называют всю совокупность преобразований особи от возникновения до конца жизни. В клетке, с которой начинается онтогенез, заложена программа развития организма. Она реализуется путем взаимодействия ядра (генетической информации) и цитоплазмы каждой клетки, а также клеток и тканей друг с другом.

У бактерий и одноклеточных эукариот онтогенез начинается в момент образования но вой клетки в результате деления и заканчивается смертью или новым делением.

У многоклеточных организмов, размножающихся бесполым путем, онтогенез начинается с момента обособления клетки или группы клеток материнского организма.

У организмов, размножающихся половым путем, онтогенез начинается с момента оплодотворения и возникновения зиготы.

Вопрос 3. Какое развитие называют эмбриональным, а какое — постэмбриональным?

Онтогенез подразделяется на два периода. Первый из них — эмбриональный период (эмбриогенез) длится с момента оплодотворения и до выхода из яйца или рождения. Опишем его стадии на примере ланцетника.

• дробление: яйцеклетка многократно и быстро делится митозом, интерфазы очень короткие;

• бластула: образуется полый шар, состоящий из одного слоя клеток; на одном из полюсов шара клетки начинают делиться активнее, подготавливая следующую стадию;

• гаструла: образуется в результате впячивания более активно делящегося полюса бластулы; ранняя гаструла представляет собой двухслойный зародыш; его наружный слой (зародышевый листок) называется эктодерма, внутренний слой — энтодерма; полость гаструлы представляет собой будущую кишечную полость организма; поздняя гаструла — трехслойный зародыш: формируется у всех организмов (кроме кишечнополостных и губок) при закладке третьего зародышевого листка — мезодермы, возникающей между эктодермой и энтодермой;

• гисто- и органогенез: происходит развитие тканей и систем органов зародыша. Второй стадией онтогенеза является постэмбриональный период. Он длится от момента выхода из яйца (или рождения) и до смерти.

Вопрос 4. Какие существуют типы постэмбрионального развития организма? Приведите примеры.

Существует два типа постэмбрионального развития.

Непрямое развитие, или развитие с метаморфозом. Этот тип развития характеризуется тем, что родившаяся особь (личинка) часто совсем не похожа на взрослый организм. По истечении некоторого времени она претерпевает метаморфоз — превращение во взрослую форму. Непрямое развитие присуще амфибиям, насекомым и многим другим организмам.

Прямое развитие. При данном типе развития родившийся детеныш похож на взрослую особь. Прямое развитие бывает яйцекладное и внутриутробное. При яйцекладном развитии зародыш первый этап онтогенеза проводит в яйце, снабженном питательными веществами и защищенном оболочкой (скорлупой) от окружающей среды. Так развиваются, например, детеныши птиц, пресмыкающихся и яйцекладущих млекопитающих. При внутриутробном развитии рост эмбриона происходит внутри материнского организма. Все жизненные функции (питание, дыхание, выделение и др.) осуществляются путем взаимодействия с матерью через особый орган — плаценту, образованный тканями матки и зародышевыми оболочками детеныша. Внутриутробный тип развития свойствен всем высшим млекопитающим, в том числе и человеку.

Вопрос 5. В чем заключается биологическое значение метаморфоза?

Метаморфоз дает возможность особям разного возраста не конкурировать за пищу. Например, головастики и лягушки, бабочки и гусеницы имеют разные источники пищи. Также наличие личиночной стадии часто увеичивает возможность расселения организмов. Это особенно важно, если взрослые особи ведут малоподвижный образ жизни (например, многие морские моллюски, черви и членистоногие).

Вопрос 6. Расскажите о зародышевых листках.

Первые два зародышевых листка — эктодерма и энтодерма закладываются на стадии образования гаструлы из бластулы. Позднее у всех (кроме кишечнополостных и губок) развивается третий зародышевый листок — мезодерма, которая располагается между эктодермой и энтодермой. Далее из трех зародышевых листков развиваются все органы эмбриона. Например, у человека из эктодермы формируются нервная система, кожные железы, эмаль зубов, волосы, ногти, наружный эпителий. Из энтодермы — ткани, выстилающие кишечник и дыхательные пути, легкие, печень, поджелудочная железа. Из мезодермы образуются мышцы, хрящевой и костный скелет, органы выделительной, эндокринной, половой и кровеносной систем.

Вопрос 7. Что такое дифференцировка клеток? Как она осуществляется в процессе эмбрионального развития?

Дифференцировка клеток — это процесс превращения неспециализированных зародышевых клеток в различные клетки организма, отличающиеся по строению и выполняющие определенные функции. Дифференцировка начинается не сразу, а на определенной стадии развития и осуществляется путем взаимодействия зародышевых листков (на раннем этапе) и зачатков органов (на более позднем этапе).

Некоторые клетки даже у взрослого организма остаются не до конца дифференцированными. Такие клетки называют стволовыми. У человека они находятся, например, в красном костном мозге. В настоящее время активно исследуется возможность использования стволовых клеток для лечения многих заболеваний, восстановления органов после травм и т.д.

Вопрос 8. Охарактеризуйте понятие «рост». Что такое определенный рост? Неопределенный рост?

Рост организма сопровождается увеличением клеток и накоплением массы тела. Различают определенный и неопределенный рост.

Неопределенный рост характерен для моллюсков, ракообразных, рыб, земноводных, рептилий и других животных, не прекращающих расти в течение всей жизни.

Определенный рост свойственен организмам, которые растут лишь ограниченное время жизни, например, насекомые, птицы и млекопитающие. У человека интенсивный рост прекращается в возрасте 13—15 лет, соответствующем периоду полового созревания.

Рост и развитие организма контролируется генетически, а также зависит от условий среды, в которой идет развитие.

При типе роста, который называют определенным, организм, достигнув некоторого уровня зрелости, перестает наращивать размеры. Такой тип роста характерен для большинства животных. Если организм растет всю жизнь, то говорят о неопределенном типе роста. Он свойствен растениям, рыбам, моллюскам, земноводным.