Что такое операционная система

Операционная система

Операцио́нная систе́ма, сокр. ОС (англ. operating system, OS ) — комплекс управляющих и обрабатывающих программ, которые, с одной стороны, выступают как интерфейс между устройствами вычислительной системы и прикладными программами, а с другой стороны — предназначены для управления устройствами, управления вычислительными процессами, эффективного распределения вычислительных ресурсов между вычислительными процессами и организации надёжных вычислений. Это определение применимо к большинству современных операционных систем общего назначения.

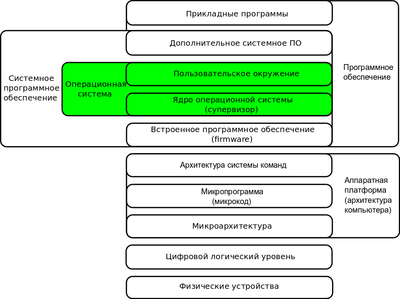

В логической структуре типичной вычислительной системы операционная система занимает положение между устройствами с их микроархитектурой, машинным языком и, возможно, собственными (встроенными) микропрограммами — с одной стороны — и прикладными программами с другой.

Разработчикам программного обеспечения операционная система позволяет абстрагироваться от деталей реализации и функционирования устройств, предоставляя минимально необходимый набор функций (см.: интерфейс программирования приложений).

В большинстве вычислительных систем операционная система является основной, наиболее важной (а иногда и единственной) частью системного программного обеспечения. С 1990-х годов наиболее распространёнными операционными системами являются системы семейства Windows и системы класса UNIX (особенно Linux и Mac OS).

Содержание

Функции

Компоненты операционной системы:

Понятие

Существуют две группы определений операционной системы: «набор программ, управляющих оборудованием» и «набор программ, управляющих другими программами». Обе они имеют свой точный технический смысл, который связан с вопросом, в каких случаях требуется операционная система.

Есть приложения вычислительной техники, для которых операционные системы излишни. Например, встроенные микрокомпьютеры, содержащиеся во многих бытовых приборах, автомобилях (иногда по десятку в каждом), простейших сотовых телефонах, постоянно исполняют лишь одну программу, запускающуюся по включении. Многие простые игровые приставки — также представляющие собой специализированные микрокомпьютеры — могут обходиться без операционной системы, запуская при включении программу, записанную на вставленном в устройство «картридже» или компакт-диске.

Операционные системы нужны, если:

Таким образом, современные универсальные операционные системы можно охарактеризовать, прежде всего, как:

Многозадачность и распределение полномочий требуют определённой иерархии привилегий компонентов самой операционной системе. В составе операционной системы различают три группы компонентов:

Большинство программ, как системных (входящих в операционную систему), так и прикладных, исполняются в непривилегированном («пользовательском») режиме работы процессора и получают доступ к оборудованию (и, при необходимости, к другим ресурсам ядра, а также ресурсам иных программ) только посредством системных вызовов. Ядро исполняется в привилегированном режиме: именно в этом смысле говорят, что система (точнее, её ядро) управляет оборудованием.

В определении состава операционной системы значение имеет критерий операциональной целостности (замкнутости): система должна позволять полноценно использовать (включая модификацию) свои компоненты. Поэтому в полный состав операционной системы включают и набор инструментальных средств (от текстовых редакторов до компиляторов, отладчиков и компоновщиков).

Ядро — центральная часть операционной системы, управляющая выполнением процессов, ресурсами вычислительной системы и предоставляющая процессам координированный доступ к этим ресурсам. Основными ресурсами являются процессорное время, память и устройства ввода-вывода. Доступ к файловой системе и сетевое взаимодействие также могут быть реализованы на уровне ядра.

Как основополагающий элемент операционной системы, ядро представляет собой наиболее низкий уровень абстракции для доступа приложений к ресурсам вычислительной системы, необходимым для их работы. Как правило, ядро предоставляет такой доступ исполняемым процессам соответствующих приложений за счёт использования механизмов межпроцессного взаимодействия и обращения приложений к системным вызовам ОС.

Описанная задача может различаться в зависимости от типа архитектуры ядра и способа её реализации.

Эволюция и основные идеи

Предшественником операционных систем следует считать служебные программы (загрузчики и мониторы), а также библиотеки часто используемых подпрограмм, начавшие разрабатываться с появлением универсальных компьютеров 1-го поколения (конец 1940-х годов). Служебные программы минимизировали физические манипуляции оператора с оборудованием, а библиотеки позволяли избежать многократного программирования одних и тех же действий (осуществления операций ввода-вывода, вычисления математических функций и т. п.).

В 1950—1960-х годах сформировались и были реализованы основные идеи, определяющие функциональность ОС: пакетный режим, разделение времени и многозадачность, разделение полномочий, реальный масштаб времени, файловые структуры и файловые системы.

Пакетный режим

Необходимость оптимального использования дорогостоящих вычислительных ресурсов привела к появлению концепции «пакетного режима» исполнения программ. Пакетный режим предполагает наличие очереди программ на исполнение, причём система может обеспечивать загрузку программы с внешних носителей данных в оперативную память, не дожидаясь завершения исполнения предыдущей программы, что позволяет избежать простоя процессора.

Разделение времени и многозадачность

Уже пакетный режим в своём развитом варианте требует разделения процессорного времени между выполнением нескольких программ.

Необходимость в разделении времени (многозадачности, мультипрограммировании) проявилась ещё сильнее при распространении в качестве устройств ввода-вывода телетайпов (а позднее, терминалов с электронно-лучевыми дисплеями) (1960-е годы). Поскольку скорость клавиатурного ввода (и даже чтения с экрана) данных оператором много ниже, чем скорость обработки этих данных компьютером, использование компьютера в «монопольном» режиме (с одним оператором) могло привести к простою дорогостоящих вычислительных ресурсов.

Разделение времени позволило создать «многопользовательские» системы, в которых один (как правило) центральный процессор и блок оперативной памяти соединялся с многочисленными терминалами. При этом часть задач (таких как ввод или редактирование данных оператором) могла исполняться в режиме диалога, а другие задачи (такие как массивные вычисления) — в пакетном режиме.

Разделение полномочий

Распространение многопользовательских систем потребовало решения задачи разделения полномочий, позволяющей избежать возможности изменения исполняемой программы или данных одной программы в памяти компьютера другой программой (намеренно или по ошибке), а также изменения самой системы прикладной программой.

Реализация разделения полномочий в операционных системах была поддержана разработчиками процессоров, предложивших архитектуры с двумя режимами работы процессора — «реальным» (в котором исполняемой программе доступно всё адресное пространство компьютера) и «защищённым» (в котором доступность адресного пространства ограничена диапазоном, выделенном при запуске программы на исполнение).

Реальный масштаб времени

Применение универсальных компьютеров для управления производственными процессами потребовало реализации «реального масштаба времени» («реального времени») — синхронизации исполнения программ с внешними физическими процессами.

Включение функции реального масштаба времени позволило создавать решения, одновременно обслуживающие производственные процессы и решающие другие задачи (в пакетном режиме и/или в режиме разделения времени).

Файловые системы и структуры

Постепенная замена носителей с последовательным доступом (перфолент, перфокарт и магнитных лент) накопителями произвольного доступа (на магнитных дисках).

Файловая система — способ хранения данных на внешних запоминающих устройствах.

Существующие операционные системы

UNIX, стандартизация операционных систем и POSIX

К концу 1960-х годов отраслью и научно-образовательным сообществом был создан целый ряд операционных систем, реализующих все или часть очерченных выше функций. К ним относятся Atlas (Манчестерский университет), CTTS и ITSS (Массачусетский технологический институт, MIT), THE (Эйндховенский технологический университет), RS4000 (Университет Орхуса) и др. (всего эксплуатировалось более сотни различных ОС).

Наиболее развитые операционные системы, такие как OS/360 (IBM), SCOPE (CDC (англ.)) и завершённый уже в 1970-х годах Multics (MIT и Bell Labs), предусматривали возможность исполнения на многопроцессорных компьютерах.

Эклектичный характер разработки операционных систем привёл к нарастанию кризисных явлений, прежде всего, связанных с чрезмерными сложностью и размерами создаваемых систем. Системы были плохо масштабируемыми (более простые не могли использовать все возможности крупных вычислительных систем; более развитые неоптимально исполнялись на малых или не могли исполняться на них вовсе) и полностью несовместимыми между собой, их разработка и совершенствование затягивались.

Задуманная и реализованная в 1969 году Кеном Томпсоном при участии нескольких коллег (включая Денниса Ритчи и Брайана Кернигана), операционная система UNIX (первоначально UNICS, что обыгрывало название Multics) вобрала в себя многие черты более ранних систем, но обладала целым рядом свойств, отличающих её от большинства предшественниц:

UNIX, благодаря своему удобству прежде всего в качестве инструментальной среды (среды разработки), обрела популярность сначала в университетах, а затем и в отрасли, получившей прототип единой операционной системы, которая могла использоваться на самых разных вычислительных системах и, более того, могла быть быстро и с минимальными усилиями перенесена на любую вновь разработанную аппаратную архитектуру.

В конце 1970-х годов сотрудники Калифорнийского университета в Беркли внесли ряд усовершенствований в исходные коды UNIX, включая работу с протоколами TCP/IP. Их разработка стала известна под именем BSD (Berkeley Software Distribution).

Задачу разработать независимую (от авторских прав Bell Labs) реализацию той же архитектуры поставил и Ричард Столлман, основатель проекта GNU.

Благодаря конкурентности реализаций архитектура UNIX стала вначале фактическим отраслевым стандартом, а затем обрела статус и стандарта юридического — ISO/IEC 9945 [1] (POSIX).

Только системы, отвечающие спецификации Single UNIX Specification, имеют право носить имя UNIX. К таким системам относятся AIX, HP-UX, IRIX, Mac OS X, SCO OpenServer, Solaris, Tru64 и z/OS.

Операционные системы, следующие стандарту POSIX или опирающиеся на него, называют «POSIX-совместимыми» (чаще встречается словоупотребление «UNIX-подобные» или «семейство UNIX», но оно противоречит статусу торгового знака «UNIX», принадлежащего консорциуму The Open Group и зарезервированному для обозначения только операционных систем, строго следующих стандарту). Сертификация на совместимость со стандартом платная, из-за чего некоторые системы не проходили этот процесс, однако считаются POSIX-совместимыми по существу.

К UNIX-подобным относятся операционные системы, основанные на последней версии UNIX, выпущенной Bell Labs (System V), на разработках университета Беркли (FreeBSD, OpenBSD, NetBSD), на основе Solaris (OpenSolaris, BeleniX, Nexenta), а также Linux, разработанная в части утилит и библиотек проектом GNU и в части ядра — сообществом, возглавляемым Линусом Торвальдсом.

Стандартизация операционных систем преследует цель упрощения замены самой системы или оборудования при развитии вычислительной системы или сети и упрощении переноса прикладного программного обеспечения (строгое следование стандарту предполагает полную совместимость программ на уровне исходного текста; из-за профилирования стандарта и его развития некоторые изменения бывают всё же необходимы, но перенос программы между POSIX-совместимыми системами обходится на порядки дешевле, чем между альтернативными), а также преемственность опыта пользователей.

Самым заметным эффектом существования этого стандарта стало эффективное разворачивание Интернета в 1990-х годах.

Пост-UNIX-архитектуры

Коллектив, создавший UNIX, развил концепцию унификации объектов операционной системы, включив в исходную концепцию UNIX «устройство — это тоже файл» также и процессы, и любые другие системные, сетевые и прикладные сервисы, создав новую концепцию: «что угодно — это файл». Эта концепция стала одним из основных принципов системы Plan 9 (название было позаимствовано из фантастического триллера «План 9 из открытого космоса» Эдварда Вуда-младшего), призванной преодолеть принципиальные недостатки дизайна UNIX и сменившей «рабочую лошадку» UNIX System V на компьютерах сети Bell Labs в 1992 году.

Кроме реализации всех объектов системы в виде файлов и размещения их на едином и персональном для каждого терминала вычислительной сети пространстве (namespace), были пересмотрены другие архитектурные решения UNIX. Например, в Plan 9 отсутствует понятие «суперпользователь», и, соответственно, исключаются любые нарушения режима безопасности, связанные с нелегальным получением прав суперпользователя в системе. Для представления (хранения, обмена) информации Роб Пайк и Кен Томпсон разработали универсальную кодировку UTF-8, на сегодняшний день ставшую стандартом де-факто. Для доступа к файлам используется единый универсальный протокол 9P, по сети работающий поверх сетевого протокола (TCP или UDP). Таким образом, для прикладного ПО сети не существует — доступ к локальным и к удалённым файлам единообразен. 9P — байт-ориентированный протокол, в отличие от других подобных протоколов, являющихся блок-ориентированными. Это также результат работы концепции: доступ побайтно — к унифицированным файлам, а не поблочно — к разнообразным и сильно изменяющимися с развитием технологий устройствам. Для контроля доступа к объектам не требуется иных решений, кроме уже существующего в операционной системе контроля доступа к файлам. Новая концепция системы хранения избавила администратора системы от изнурительного труда по сопровождению архивов и предвосхитила современные системы управления версиями файлов.

Операционные системы, созданные на базе или идеях UNIX, такие как всё семейство BSD и системы GNU/Linux, постепенно перенимают новые идеи из Bell Labs. Возможно, эти новые идеи ждёт большое будущее и признание ИТ-разработчиков.

Новые концепции были использованы Робом Пайком в Inferno.

На основе Plan 9 в Испании разрабатываются системы Off++ и Plan B, носящие экспериментальный характер.

К попыткам создать пост-UNIX-архитектуру можно также отнести разработку системы программирования и операционной среды Оберон в Швейцарской высшей технической школе (ETH Zurich) под руководством профессора Никлауса Вирта.

Операционные системы — что это такое, виды ОС и какую выбрать

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. В технических публикациях часто встречается словосочетание операционные системы, ОС и т.д.

Этот термин применяется не только к обычным персональным компьютерам (ПК), но и к любым другим вычислительным системам — от смартфона до суперкомпьютеров

Что это за «зверь» такой, расскажем в данной статье.

Операционная система — это самая главная программа на ПК

Операционная система — это набор программ, при помощи которых функционирует компьютер. Без этого набора программ он не будет работать, оставаясь ненужной кучей «железок».

В компьютере, ноутбуке, планшете, телефоне обязательно есть операционная система.

Это интерфейс (мост) между «железом» в компьютерном блоке или корпусе телефона (процессором, памятью, жестким диском) и пользователем.

Она создана для управления всей работой компьютера, эффективного использования его ресурсов. ОС — это «Большой Босс», который выполняет следующие функции:

Для того чтобы пользователю было комфортно взаимодействовать с программным обеспечением (Microsoft Word, браузеры, игры и т.д.), операционные системы имеют графический интерфейс (графическую оболочку).

Первой по-настоящему популярной операционной системой была Windows 95 и главной ее фишкой был именно графический интерфейс, позволяющий управлять компьютером с помощью мыши, что сделало его доступным пониманию большего числа людей. Существовавшие до этого ОС требовали специфических знаний (команд), чтобы работать с ПК.

Основные виды операционных систем подразумевают деление на однозадачные и многозадачные. Современные ОС относятся ко второму типу, т.е. способны решать несколько задач одновременно.

Сюда же относятся самые популярные — Microsoft Windows, Linux, MacOS. У всех есть достоинства и недостатки. Рассмотрим каждую из них более подробно.

Windows – это самая распространенная ОС на земле

Все ругают семейство этих операционных систем за «прожорливость» к ресурсам компьютера, низкую стабильность работы и утомляющую загрузку обновлений. Тем не менее этой ОС пользуются более 90% пользователей. И этому есть объяснение.

У Windows есть масса преимуществ перед конкурентами, приведем некоторые из них:

Здесь перечислены основные достоинства, они дают объяснение, почему пользователи выбирают эту ОС.

Но существуют и некоторые минусы:

Как видим, преимуществ больше, а главное заключается в удобстве.

Каждый пользователь без проблем способен в ней разобраться за пару часов, в этом секрет популярности.

Linux – это надежность и безопасность везде

Эта операционная система (основанная на базе Unix) несколько отличается от предыдущей.

Главное сердце — это ядро, в котором установлена поддержка драйверов (для работы с другими устройствами). Главное понятие в данной ОС — это пакет, т.к. она полностью состоит из пакетов.

Если в виндовс каждое приложение занимает свою папку, то в Linux файлы лежат по разным папкам: запускающие программу находятся в одном месте, конфигурационные файлы, связанные с настройками программ, — в другой папке.

Такое хранение и расположение файлов путает пользователей, но, с точки зрения логики, такое разделение кажется разумным.

Осветим преимущества этой ОС:

Но и здесь не обойтись без минусов:

Выигрывает этот раунд Windows. Пользователи не захотят разбираться в новой системе, им нужен результат: «чтобы сразу все работало». Linux — это операционная система для любителей познавать новое.

Дистрибутивы Linux становятся все более «дружелюбными» к пользователю, предлагая приятный графический интерфейс, практичные менеджеры пакетов, пополняющийся комплекс игр и приложений (в начале использования новичкам подойдут дистрибутивы Ubuntu, Linux Mint).

Mac OS – это ОС, созданная для профессионалов

Это операционная система фирмы Apple, которую возможно установить лишь на компьютеры этой же фирмы.

Mac OS – это закрытая ОС на основе Unix-подобных систем (похожа на Linux), разница заключается в том, что исходный программный код закрыт, и она является платной операционной системой.

Плюс закрытой системы в том, что приложения доводятся до совершенства при работе под одну архитектуру, что увеличивает быстродействие приложений, увеличивая эффективное взаимодействие с памятью и другими процессами.

Есть и существенный минус — практически полное отсутствие игр для этой операционки. Компьютеры фирмы apple – это платформы, сделанные и созданные не для дома, а для работы.

Какую операционную систему выбрать

Итак, подведем итоги всего вышеизложенного. Вероятно, стало понятно, что такое ОС.

Операционная система — это главный компонент компьютера и любого подобного ему устройства.

Какую бы операционную систему вы не выбрали, главное, хорошо в ней разобраться, надеемся, что эта статья стала шагом на пути к полному взаимопониманию!

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (7)

Знаю только Виндовс, причем с 95 и прочими «динозавриками» вплоть до ХР даже и не сталкивался. На сегодняшний день для меня лучше «Десятки» ничего нет, так что вопрос выбора не стоит.

А вот что предшествовало Виндовс 95, я и не помню. Но уверен, что это был какой-то дикий ужас.

Помню, что когда я учился в школе, то года с 1992-93 в программе была информатика, изучали какой-то язык программирования Бейсик. В котором я был полнейший ноль и так и не понял ничего. Что интересно, в 1997-98 годах я уже учился в ВУЗе и вместо того, чтобы обучать нас тонкостям того же Виндовс — долбили этот кошмарный, допотопный Бейсик))

И вот что еще запомнилось, как-то обходились без мышек. Да! Одной клавиатурой со стрелками!

Я помню Basic и это была ничуть не операционная система, а язык программирования. Абсолютно корявый и нефункциональный. Даже на начало девяностых годов. И чего было на нем детей в школе учить, непонятно. Только пугать. Работа хоть на самом корявом виндовз по сравнению с ним. дальше сами понимаете.

Сейчас задумался — интересно, почему Россия не создает свою собственную операционную систему по типу Виндовс? Ведь в стране куча самых опытных программистов, которые уж всяко могут придумать что-то круче американских аналогов.

Ничего нового в этой статье. То, что MacOS работает только на технике Apple, знает и ребенок. Я права?

Тут задали вопрос почему Россия не создает операционную систему. Россия создает и по типу Windows, и по типу linux. Но корнем этих систем всеравно остаётся английский язык. Помните как сказал Задорнов? Английский для передачи информации, а русский передает состояние души. Так русский более эмоциональный язык чем информативный.

Так что если системе придется переводить в код такие выражения как да не-ет, страшно красива, недоперепил, да и многое другое процессор скорее всего сгорит в попытке разобраться что эти выражения обозначают.

# факты | Какие бывают операционные системы?

Когда вы включаете свой компьютер, то первым делом ждете, когда в оперативную память загрузится операционная система. И только потом обращаетесь к необходимым вам приложениям. Большая часть всего, что пользователь делает со своим компьютером, совершается посредством операционной системы. Ее следует рассматривать в качестве управляющего центра компьютера. Большая часть современных персональных компьютеров работает под управлением операционных систем Microsoft Windows. Mac поставляются с уже предустановленной системой OS X, которая до недавнего времени называлась Mac OS X. Многие корпоративные серверы управляются операционными системами Linux и UNIX.

Общей задачей операционной системы является организация аппаратной и программной составляющей компьютера и контроль над ними. Таким образом обеспечивается гибкость и предсказуемость поведения цифрового устройства. Сегодня мы будем говорить об операционной системе настолько компьютера. При этом следует помнить, что и ноутбук, и смартфон, и планшет тоже являются компьютерами по своей сути. Следовательно, хотя принципы работы операционных систем этих устройств могут, разумеется, отличаться в деталях, но в своей основе повторяют те, которые характерны для любого персонального компьютера, сколь бы гигантским или, напротив, миниатюрным он ни был.

Что такое операционная система?

Но существуют и другие устройства, которые операционная система наделяет несколькими важными способностями:

Операционными системами обладают все настольные компьютеры. Наиболее распространены операционные системы семейства Windows, разработанные корпорацией Microsoft. Apple предустанавливает на свои компьютеры собственную операционную систему, о которой речь шла выше. Кроме того, существует огромное семейство UNIX-систем. История их разработки полна выдающимися личностями, инновационными корпорациями и примерами сотрудничества во имя достижения совместной цели. На свете существуют сотни различных операционных систем, ориентированных на выполнение узкоспециальных задач. В их числе операционные системы для больших ЭВМ (мэйнфреймов), роботов, промышленного оборудования и систем реального времени.

Каждое устройство, обладающее операционной системой, обычно позволяет производить изменения в процессе работы. И для этого совсем не нужно переставлять местами микросхемы. Пользователь программно отдает команды, которые затем сообщают аппаратной части устройства, как себя вести в изменившихся условиях.

Для пользователя настольного компьютера это означает возможность ставить обновления безопасности, системные заплатки, дополнительные приложения и даже менять операционную систему. А компьютер при этом остается прежним. Иными словами, вы можете поменять поведение своего компьютера, ничего не меняя в его аппаратной составляющей. Это же касается и современных мобильных телефонов. Вне зависимости от того, на каком устройстве установлена операционная система, она берет на себя контроль над каждой выполняемой им задачей и управление его системными ресурсами.

Функции операционной системы

Первая задача, управление аппаратными и программными ресурсами, крайне важна. Дело в том, что различные программы и методы ввода данных соперничают за внимание центрального процессора (ЦПУ, ЦП, CPU), о принципах работы которого мы уже писали. Им необходима память, пространство накопителя, а также полоса ввода и вывода. Операционная система играет роль хорошего наставника, устраивая все так, чтобы каждое приложение получило необходимые ему ресурсы, и при этом не вступило в противоречие с другими приложениями. Операционная система распределяет ограниченные ресурсы компьютера таким образом, чтобы результат для всех пользователей и всех приложений получился наилучшим. Разумеется, из возможных в данной конфигурации. Компьютер обладает вполне определенной производительностью процессора и объемом памяти, наращивание которой — как нам уже известно — не всегда ведет к росту производительности машины. Операционной системе предстоит наиболее выгодным образом распределять эти и другие ресурсы.

Вторая задача, обеспечение взаимодействия программной и аппаратной части, обретает особую важность с учетом того факта, что современные компьютеры открыты для внесения изменений в их конфигурацию. Средства интерфейса прикладных программ (application program interface, API) позволяют разработчику написать программу на одном компьютере и при этом почти не сомневаться в том, что она будет работать и на другом компьютере такого же типа. Даже в том случае, если объем памяти или емкость накопителя на двух машинах будут отличаться друг от друга.

Операционная система устраивает все так, чтобы приложение продолжало запускаться на данном компьютере даже после того, как будет модифицирована его аппаратная часть или произведены программные обновления. Дело в том, что именно операционная система, а не каждое конкретное приложение, следит за аппаратным обеспечением и распределением его ресурсов. Перед разработчиками операционных систем стоит непростая задача: сделать систему совместимой с оборудованием от тысяч предприятий, выпускающих компьютерные компоненты и периферийные устройства. Современная операционная система способна «узнать» тысячи различных принтеров, жестких дисков и специальных периферийных устройств. Более того, в каждом конкретном случае это оборудование будет сочетаться иным образом.

Типы операционных систем

Важно внести ясность в некоторые тонкости, которые могут затруднить определение типа операционной системы. Существуют многопользовательские операционные системы и системы, поддерживающие сетевые соединения. И это различные операционные системы. Например, Windows 2000 и Novell Netware поддерживали сотни и даже тысячи сетевых соединений. При этом их нельзя считать истинно многопользовательскими. Единственным настоящим пользователем Windows 2000 и Netware является системный администратор. Сетевая поддержка и все удаленные аккаунты пользователей включены в общий план операционной системы, программно определяемый ее администратором.

Компьютерные операционные системы

Начальный загрузчик является маленькой программой, у которой всего одна функция: загрузить в память операционную систему. Это позволит начать работу. В общем случае, загрузчик запускает небольшие программы-драйверы, которые взаимодействуют с различными аппаратными подсистемами и контролируют их. Все это располагается в той же памяти, которая содержит саму операционную систему, пользовательскую информацию и приложения. В движение приводится структура данных, содержащая огромное множество сигналов, индикаторов и синхронизаций, обеспечивающих взаимодействие в пределах и между подсистемами и приложениями компьютера. Затем контроль над компьютером переходит к операционной системе.

На этом мы поставим запятую, поскольку нам предстоит еще поговорить о том, какие группы задач выполняет типичная операционная система. Но это станет темой очередного повествования.

Продолжение следует…