Что такое ортостатические нагрузки

Что такое артериальная гипотензия? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Немцовой Елизаветы Андреевны, кардиолога со стажем в 5 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

На сегодняшний день принятыми критериями гипотензии считается:

По данным исследований, при амбулаторном 24-часовом мониторировании артериального давления нижней границей нормы принято считать следующие цифры:

Однако большинством более современных обзоров а ртериальная гипотензия в абсолютных цифрах определяется как снижение систолического АД (САД) [1] [2] [5]

Основными причинами низкого артериального давления могут быть:

Все эти причины могут быть связаны с различными внешними и внутренними факторами: уровнем физической нагрузки, возрастом, температурой и положением тела, приёмом пищи и голоданием, длительным постельным режимом. Также они могут быть следствием наличия беременности, анемии, отравления и обезвоживания, аллергической реакции или инфекционного процесса. Артериальная гипотензия может возникнуть как следствие течения различных заболеваний, таких как клапанная патология сердца, надпочечниковая недостаточность и другие эндокринные нарушения или болезнь Паркинсона.

Однако снижение цифр АД в покое встречается как вариант нормы и может быть обусловлено наследственностью и конституцией пациента. Нередко пониженное давление встречается у спортсменов, жителей высокогорья и тропиков. Такая АГТ, которая не вызывает ухудшения самочувствия, называется физиологической, и, как правило, выявляется при случайном измерении АД или диспансерном обследовании.

Симптомы артериальной гипотензии

Острая АГТ (коллапс, шок) обычно сопровождается гипоксией (п ониженным содержанием кислорода) мозга и снижением функций жизненно важных органов. Клинически проявляется наличием у пациента спутанности сознания, холодной, липкой, бледной кожи, быстрого и неглубокого дыхания, слабого и быстрого пульса.

Хроническая артериальная гипотензия (ХАГТ) обусловлена нарушениями регуляции артериального давления, и эти нарушения могут иметь разную природу происхождения.

К общим признакам и симптомам ХАГТ помимо низкого АД относятся:

Патогенез артериальной гипотензии

В течение дня АД меняется в зависимости от положения тела, дыхания, стресса, физического состояния, принимаемых лекарств, того, сколько человек ест и пьёт, а также от времени суток. Физиологически АД обычно самое низкое ночью и резко повышается при пробуждении.

Организм человека имеет определённые механизмы для поддержания кровяного давления и кровотока на нормальном уровне. Эти механизмы взаимосвязаны: стенки артерий, определяя уровень АД, посылают сигналы в сердце, артериолы вены и почки, чтобы регулировать кровоток. В первую очередь артериальное давление зависит от периферического сопротивления кровеносных сосудов и сердечного выброса.

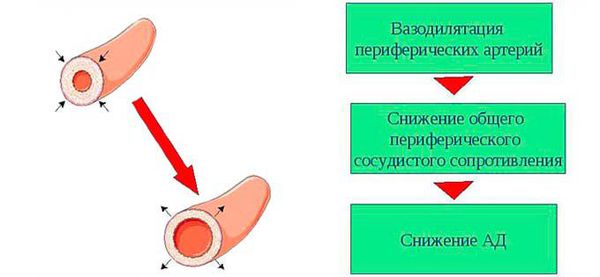

Периферическое сопротивление сосудов — это общее сопротивление всей сосудистой системы потоку крови, который выбрасывается сердцем в артерии. Мышечная ткань в стенках артериол позволяет этим кровеносным сосудам расширяться или сужаться. Чем сильнее сокращаются артериолы, тем выше их сопротивление току крови и тем больше возрастает давление крови, ведь чтобы протолкнуть кровь через более узкий просвет, нужно приложить большее давление. И наоборот, при расширении артериол сопротивление току крови снижается, что приводит к падению артериального давления. Степень сужения или расширения артериол может регулироваться нервами, гормонами, а также лекарственными веществами.

При этом регуляторные механизмы сердца изменяют сердечный выброс (количество крови, перекачиваемой сердцем в артерии за одну минуту). Артериальное давление может повыситься за счёт увеличения сердечных сокращений и, следовательно, большего выброса крови в артерии. Вены могут расширяться, сужаться и депонировать (накапливать) больше крови. Т. е., чем больше крови перекачивает сердце в минуту, тем выше будет давление, пока диаметр артерий остается неизменным. Объём крови во время каждого удара зависит от силы сокращения и функции клапанов. Общий же объём крови в артериях может зависеть от объёма жидкости в организме, объёма жидкости, удаляемого через почки, приёма лекарственных препаратов.

Все эти адаптивные механизмы поддерживают артериальное давление в пределах нормы.

Теории возникновения патологической АГТ

Эндокринная. В соответствии с этой теорией заболевание может иметь надпочечниковый, гипофизарный и гипотиреоидный генез. Причинами являются:

Это приводит к снижению общего периферического сосудистого сопротивления, объёма циркулирующей крови и сердечного выброса.

Классификация и стадии развития артериальной гипотензии

Наибольшее практическое применение в медицине нашла классификация Н. С. Молчанова (1962).

Вторичная АГТ — развивается на фоне каких-либо заболеваний. Среди причин её возникновения можно выделить следующие [2] [12] [13] :

Когда человек стоит, под силой гравитации кровь скапливаться в ногах. Обычно организм человека компенсирует это, увеличивая частоту сердечных сокращений и сужая кровеносные сосуды, тем самым гарантируя, что достаточное количество крови вернётся в головной мозг. Но у людей с ОРТГ этот компенсирующий механизм выходит из строя и артериальное давление падает, что приводит к возникновению слабости, головокружения, нарушений зрения, сердцебиения и даже обморока при вставании, т. е. при вертикализации положения тела. Критерием ОРГТ является снижение САД ≥ 20 мм рт. ст. и/или ДАД ≥ 10 мм рт. ст. и/или возникновение симптомов церебральной гипоперфузии в течение трёх минут после принятия вертикального положения [14] .

Выделяют следующие причины ОРГТ [17] :

Степени тяжести АГТ

Выделяют 4 степени выраженности ортостатической недостаточности [17] :

0 – нормальная ортостатическая толерантность;

1 – клинические симптомы возникают редко, человек может находиться в вертикальном положении более 15 минут, повседневная активность не снижена;

2 – клинические симптомы возникают 1 раз в неделю, человек может находиться в вертикальном положении более 5 минут, повседневная активность умеренно снижена;

3 – клинические симптомы возникают часто (несколько раз в неделю), человек может находиться в вертикальном положении более 1 минуты, повседневная активность умеренно снижена;

4 – клинические симптомы возникают регулярно, человек может находиться в вертикальном положении менее 1 минуты, выраженное снижение повседневной активности. Синкопальное ( обморок или кратковременное нарушение сознания) или пресинкопальное состояния (предобморочное, описываемое как головокружение и/или неполное выключение сознания) обычно возникают при вставании с постели.

Осложнения артериальной гипотензии

Следует отметить, что острая гипотония сама по себе является осложнением других заболеваний, которые были указаны выше. Острую форму можно воспринимать как шок. Происходит резкое снижение поступления кислорода в головной мозг, возникает гипоксия, снижаются функции жизненно важных органов, что без своевременной скорой помощи может быть фатальным.

Самые частые осложнением ортостатической гипотонии, особенно у ослабленных пациентов и пожилых, — это падения и связанные с ними травмы.

Диагностика артериальной гипотензии

У многих здоровых людей симптомы слабости, головокружения и обморока могут быть связаны с низким кровяным давлением. Измерение артериального давления, как правило, является первым шагом в диагностике этого состояния.

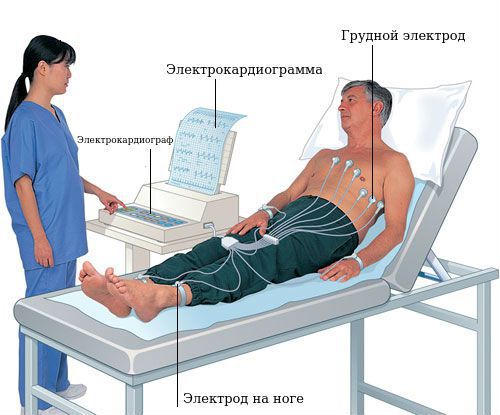

К обязательным методам обследования пациентов с артериальной гипотензией относятся:

При наличии стойкой гипотензии и выявлении электролитных нарушений проводятся дополнительные обследования с целью поиска или исключения надпочечниковой недостаточности:

Если анамнестически гипотензия носит ортостатический характер, то для её верификации проводят модифицированные постуральные пробы с быстрым активным изменением положения тела (ортостатическая проба). Этот метод направлен на исследование рефлексов, обеспечивающих поддержание определённого положения в пространстве всего тела или его части.

Лечение артериальной гипотензии

В случае наличия у пациента ортостатического компонента успешность лечения определяется улучшением качества жизни и предотвращением симптомов, которые могут вызвать падения и травмы.

Лечебные мероприятия непосредственно в период ортостатического эпизода, сопровождающегося субъективными проявлениями гипоперфузии головного мозга, как правило, носят общий характер:

Лекарственная терапия

В случае неэффективности немедикаментозного лечения и значительного снижения качества жизни пациента возможно назначение препаратов:

Прогноз. Профилактика

Вопрос о взаимоотношениях артериального давления и кардиоваскулярного риска является предметом изучения на протяжении последних десятилетий. Данные 12-летнего отрезка в рамках Фрамингемского исследования убедительно показали, что величины артериального давления менее 120/80 мм рт. ст. ассоциируются с достоверно лучшим сердечно-сосудистым прогнозом по сравнению с величинами, относящимися к категории нормального (менее 130/85 мм рт.ст.) и высокого (менее 140/90 мм рт.ст.) нормального АД.

При анализе 30-летнего периода наблюдений в рамках данного исследования отмечается наличие практически линейной зависимости между уровнем АД и сердечно-сосудистой смертностью как у мужчин, так и женщин в каждой из изученных возрастных декад жизни (35-84 лет). Примечательно, что нахождение САД в гипотензивно-оптимальном диапазоне (74-119 мм рт. ст.) оказалось в прогностическом смысле более выгодным, чем нахождение САД в диапазонах 120-139, 140-159, 160-179, 180-300 мм рт. ст. [17]

Ортостатическая гипотензия

Ортостатическая гипотензия — снижение систолического давления более чем на 20 мм рт.ст. И диастолического давления более чем на 10 мм рт.ст. во время стояния или нахождения в вертикальной позиции на поворотном столе, сопровождающееся симптомами церебральной гипоперфузии. Это главный симптом, обусловливающий инвалидизацию больных с вегетативной недостаточностью.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И СИМТОМЫ

Обычно больные с ортостатической гипотензией жалуются на «ощущение пустоты» в голове, головокружение, предобморочное состояние, обмороки. Эти симптомы обычно возникают в ответ на быстрый переход из положения лёжа или сидя в положение стоя, при физическом усилии или приёме пищи. В то же время отдельные больные предъявляют жалобы, которые клиницисту трудно квалифицировать как гипотензивные, например общая слабость, ощущение усталости, умственная заторможенность, затуманивание зрения, головная боль, боль в шее, ортостатическое диспноэ, боль в грудной клетке. Такие симптомы, как боль по задней поверхности шеи, стенокардическая боль, ортостатическое диспноэ, обусловлены процессами ишемии за пределами головного мозга (неадекватная перфузия лёгких, сердечной мышцы, ишемия мышц шеи). Нарушения сознания могут

быть различной степени выраженности — от липотимий до глубоких обмороков. Глубокий обморок может длиться более 10 с и сопровождается гиперсаливацией, тоническими судорогами и испусканием мочи. Характерные отличия синкопе, обусловленных ортостатической гипотензией, — гипо- или ангидроз («сухие обмороки»), а также отсутствие замедления пульса.

Чтобы оценить тяжесть ортостатической гипотензии, используют скорость наступления обморока при переходе в вертикальное положение: в тяжёлых случаях этот интервал сокращается до 1 минуты и меньше. Ортостатическая гипотензия усугубляется дегидратацией, физическими усилиями, повышением окружающей температуры, приёмом алкоголя и пищи, некоторыми лекарственными препаратами. У той категории больных отчётливые клинические симптомы начинают выявляться даже при обычном приёме пищи. Ортостатическая гипотензия более ярко выражена в утреннее время.

У большинства больных с нейрогенной ортостатической гипотензией в положении лёжа возникает артериальная гипертензия. При длительном лежании днём и во время ночного сна возможны подъёмы АД до высоких значений (систолическое АД >200 мм рт.ст.). Нарушается суточный ритм АД, и вместо естественного снижения во время ночного сна происходит его повышение. Ночная артериальная гипертензия может привести к гипертрофии левого желудочка и другим органным изменениям. У многих больных выявляют тахикардию в покое (90-100 в минуту), её особенность — стабильность при вставании (фиксированный пульс). В норме

в первые 15 секунд пульс учащается, а в последующие 15 секунд — замедляется.

ЛЕЧЕНИЕ

Лечение должно производиться исключительно врачом-неврологом. Самолечение недопустимо. Как правило, используют комплексное лечение. Больному рекомендуют придать более высокое положение голове во время ночного сна, принимать пищу небольшими порциями, назначают изотонические физические нагрузки, ношение эластичных гольфов, необходимо избегать приёма алкоголя, пребывания в жарких условиях. Для увеличения объёма циркулирующей крови рекомендуется употреблять в сутки до 3-4 г поваренной соли и до 3 л жидкости. При появлении симптомов сниженной перфузии целесообразно сделать одно или несколько приседаний. При необходимости длительного стояния лучше скрещивать ноги или переминаться с ноги на ногу, что препятствует депонированию крови.

Синдром усталых ног

Синдром усталых ног является начальным признаком заболевания вен, который не стоит оставлять без внимания. Чаще всего ему подвержены женщины после 30 лет.

Для данного состояния характерны такие признаки как:

Неприятные ощущения вызваны нарушением оттока крови из нижних конечностей, связанного со снижением эластичности вен и тонуса венозной стенки. На данном этапе не наблюдаются внешние проявления заболеваний в виде сосудистой сеточки, а также отсутствуют признаки функциональных нарушений. Однако избыточное давление увеличивает диаметр вены, что ведет к дисфункции клапанов — створки не могут полностью закрыть увеличившийся просвет. Это провоцирует дальнейший застой кровотока и может стать причиной развития хронической венозной недостаточности и варикозной болезни. Поэтому при появлении первых симптомов необходимо обратится за консультацией к врачу-флебологу для проведения диагностики и выявлении причин наблюдаемой флебопатии. Также необходим подбор адекватного медикаментозного и компрессионного лечения или профилактики.

Формированию синдрома усталых ног способствует целый ряд факторов. Среди них:

Для устранения неприятных симптомов необходимо, в первую очередь, по возможности устранить их причины. Обувь должна быть на низком каблуке и хорошо фиксировать голеностопную область. Положительное влияние на работоспособность ног окажет комплекс специальных упражнений, который будет способствовать улучшению кровообращения. Правильно подобранные физические нагрузки — плавание, ходьба, езда на велосипеде — будут лучшей профилактикой синдрома усталых ног и варикозного расширения вен.

Устранить отечность и тяжесть в ногах поможет контрастный душ или ванночка для ног. Во время сна для улучшения оттока крови от нижних конечностей рекомендуется помещать ноги на небольшой валик или подушку.

Дополнительно врач может назначить ношение компрессионного трикотажа, который позволит снизить нагрузку на вены.

Также на помощь придут различные методы физиотерапии. Например, прессотерапия способствует снижению отечности и улучшению циркуляции крови в нижних конечностях. Своевременно начатое лечение позволяет остановить развитие заболеваний вен, а также сохранить здоровье и красоту.

Сеть клиник пластической хирургии и косметологии профессора Блохина С.Н. и доктора Вульфа И.А.

ООО «Веста-Дент»

Москва, м. Чкаловская или м. Курская, пер. Казарменный, д. 10, стр. 5

ОРТОСТАТИЧЕСКИЕ ПРОБЫ

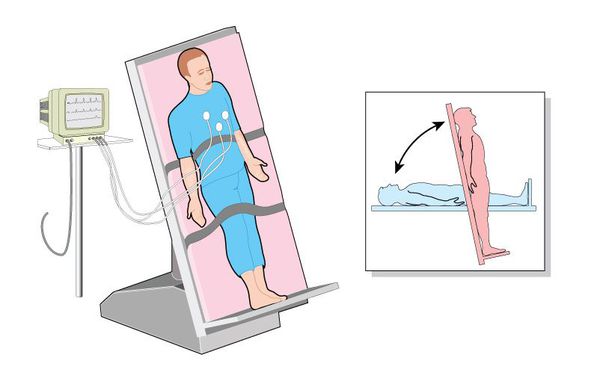

Ортостатические пробы — тесты функциональной диагностики, основанные на измерении динамики различных параметров кровообращения, возникающей под влиянием ортостатической нагрузки, т. е. при изменении положения тела обследуемого от горизонтального к вертикальному или в процессе пребывания в вертикальном положении.

Ортостатические пробы применяют в физиологических и клинических исследованиях с целью изучения и оценки состояния систем кровообращения и его регуляции, распознавания природы ортостатических расстройств кровообращения, выявления патологических реакций АД, а также с целью контроля адекватности дозы некоторых фармакологических средств при их лечебном применении.

Уже в 19 в. клиницисты отмечали различия в реакции пульса на ортостатическую нагрузку у лиц с разной ее переносимостью, а к началу 20 в. были установлены и различия в изменениях АД. Это послужило обоснованием для внедрения в диагностическую практику О. п., к-рые в классическом виде включают измерение ортостатической динамики только частоты пульса и АД. Наибольшее распространение получили О. п. в варианте Шеллонга (F. Schellong).

Физиологические предпосылки к применению Ортостатических проб в мед. практике, их интерпретация и диагностическая ценность в значительной мере конкретизировались в 50—70-х гг. 20 в., когда были проведены многочисленные исследования влияния ортостатической нагрузки в норме и при патологии на ЭКГ, фазы сердечного цикла, минутный объем кровообращения, тонус системных и регионарных сосудов, секрецию ренина и другие физиол, параметры.

Было установлено, что гравитационное перераспределение крови в сосудистой системе при смене положения тела от горизонтального к вертикальному (ортостатика) и при длительном, иногда до нескольких часов, стоянии (ортостаз) не приводит у здоровых лиц к заметным ортостатическим расстройствам кровообращения (ОРК) вследствие адаптационных реакций, в основном поддерживающих венозный возврат крови к сердцу в ортостазе, а в случае нек-рой их недостаточности — за счет компенсаторного учащения сердечных сокращений и сосудистых реакций «централизации» кровообращения (см. Ортостатические изменения кровообращения). У лиц с хорошей переносимостью ортостаза адекватное сочетание этих реакций обеспечивает малую степень ортостатических изменений основных параметров центральной гемодинамики. По данным Г. А. Глезера и Н. П. Москаленко (1972), объем циркулирующей крови снижается в среднем на 10%, систолическое давление — на 2,5%, ударный индекс — на 20%, а сердечный индекс — лишь на 7% (т. к. число сердечных сокращений увеличивается в среднем на 17%); общее периферическое сопротивление возрастает в среднем на 10% и диастолическое давление — на 12%. Индивидуальные колебания изменений этих параметров весьма разнообразны и определяются состоянием сердечно-сосудистой системы и регуляцией ее функций в ортостатике прежде всего со стороны симпатической нервной системы. О сохранности и качестве этой регуляции можно судить, в частности, по ортостатической динамике пульса и различных параметров АД — систолического, диастолического и пульсового (разницы между систолическим и диастолическим давлением).

Патология ортостатической регуляции

Патология ортостатической регуляции может проявляться при О. п. двумя противоположными вариантами гемодинамических реакций, к-рые обозначают как гипер- и гипосимиатико-тонический типы реакций, а крайнюю степень выраженности последнего — как асимпатико-тонический тип.

Гиперсимпатико-тонический тип реакции характеризуется возникновением тахикардии, ростом не только диастолического, но и систолического АД, сердечный индекс обычно также возрастает, причем не только за счет тахикардии, но и нередко за счет повышения ударного индекса. Этот тип реакции отражает как бы гипер-адаптацию к гравитационным возмущениям и обусловлен недостаточной коррекцией со стороны ц. и. с. интенсивности первичных симлатико-тонических реакций на ортостатику, связанных с функцией каротидных барорецепторов. Гипо- и асимпатико-тонический типы реакций при О. п. характеризуются значительным снижением и систолического, и диастолического АД, малым учащением пульса или даже его урежением; сердечный индекс в этих случаях снижается выраженно и очень быстро. У лиц с ОРК, связанными с патологией исполнительных звеньев сердечно-сосудистой системы, результаты О. п. не полностью соответствуют какому-либо из перечисленных типов реакций, отражающих нарушение регуляции. Особенности выявляемого несоответствия имеют значение для диагностики природы: ОРК.

Специфичность гравитационных возмущений в системе кровообращения для формирования определенных адаптационных ответов системы регуляции гемодинамики лежит в основе применения проб с нагрузками, моделирующими ортостаз, невесомость, а также с пассивным поворотом тела обследуемого в направлении, противоположном повороту при О. п. Последние обозначаются как пробы с антиортостазом; гравитационное перераспределение крови при них ведет к нагрузке объемом малого круга кровообращения, сердечных камер, а также сосудов головы, что сопровождается адаптационными и компенсаторными реакциями системной и регионарной гемодинамики, в большинстве своем противоположными наблюдаемым при О. п.

Техника выполнения ортостатических проб

Для проведения Ортостатических проб применяют два вида ортостатической нагрузки — активную и пассивную. В первом случае обследуемый самостоятельно переходит из положения лежа в положение стоя; при этом участие скелетных мышц (особенно мышц, поддерживающих позу) в гемодинамической адаптации к ортостазу достаточно выражено даже при произвольном расслаблении мускулатуры. Этот вариант нагрузки используется в пробе Шеллонга.

Второй вариант Ортостатических проб предполагает значительное ослабление участия скелетных мышц в процессах ортостатической адаптации, что достигается пассивным переводом тела обследуемого от горизонтального положения к полувертикальному или вертикальному на специальном вращающемся столе.

Ортостатическая проба Шеллонга (описывается также как проба Мартине). Обследуемому накладывают на плечо компрессионную манжету для измерения АД, к-рую не снимают до конца исследования, и предлагают ему спокойно лежать на кушетке в течение 10—15 мин. В этом положении с интервалами в 1—2 мин. несколько раз измеряют АД и частоту пульса. После каждого измерения АД воздух из компрессионной манжеты выпускают полностью. При получении повторяющихся значений АД и пульса их принимают за исходные, и больному предлагают спокойно встать, расставить ноги на ширину плеч и стоять расслабленно в течение 10 мин. Сразу после вставания и затем в конце каждой последующей минуты измеряют АД и частоту пульса, а также оценивают субъективные ощущения обследуемого. Нередко проба выполняется как ортоклино статическая: по истечении 10 мин. пребывания в вертикальном положении обследуемый вновь ложится (клиностатика), и в этом положении ему измеряют АД и пульс через 30 сек., 1 мин. 12 сек. и 3 мин. По результатам измерений строят график, на к-ром по оси ординат откладывают значения АД (систолического и диастолического) и пульса, полученные в каждый момент времени, отмечаемого по оси абсцисс (рис. 1). Результаты пробы оценивают по степени и характеру отклонения кривых АД и пульса с учетом изменений в самочувствии обследуемого. В норме у обследуемого неприятные ощущения во время пробы не возникают; ортостатическая динамика пульса и АД незначительна: частота пульса возрастает не более чем на 20 уд/мин, систолическое АД кратковременно снижается (в первые 1—2 мин.), а диастолическое АД повышается за время пробы не более чем на 10 мм рт. ст. (рис. 1, а).

Проба с пассивной ортостатической нагрузкой осуществляется с помощью вращающегося стола, снабженного площадкой для опоры на ноги при повороте или специальным опорным сиденьем (седло), позволяющим значительно уменьшить напряжение скелетных мышц обследуемого при изменении положения его тела. Пассивное положение обследуемого во время проведения пробы допускает наложение на его тело датчиков для регистрации показателей различных физиол, функций (напр., с помощью электрокардиографа, плетизмографа, аппарата для непрерывного измерения АД и т. д.).

Изучаемые параметры регистрируют при горизонтальном положении обследуемого с интервалами в 2 мин. до получения повторяющихся результатов, к-рые принимают за исходные. Затем поворачивают стол с обследуемым, обычно не выключая регистрирующих приборов, особенно если в задачи исследования входит изучение «переходных процессов», связанных с регуляцией гемодинамики в ортостатике. Угол наклона стола по отношению к горизонту избирают в зависимости от задач исследования. Для максимального исключения влияния на гемодинамику реакции скелетных мышц этот угол не должен превышать 70° (часто избирают наклон на 45 или даже на 30°); при этом высота гидростатического столба крови, измеряемая на каком-либо сосудистом отрезке по продольной оси тела, соответствует тангенсу угла наклона. После поворота стола изучаемые параметры регистрируют непрерывно или каждую минуту в течение 10—15 мин. (если ортостатические нарушения гемодинамики не потребуют более раннего перевода обследуемого в горизонтальное положение).

Пассивная ортостатическая нагрузка выявляет даже малые отклонения в адаптации к ортостазу, к-рые не устанавливаются пробой Шеллонга. Кроме того, она позволяет получить комплексную информацию об изменениях разных гемодинамических параметров, в т. ч. ударного и минутного объема сердца, степени перераспределения крови в сосуды нижних конечностей, а также о динамике регионарного кровообращения, ЭКГ и др. В норме ударный индекс снижается не более чем на 25%, а сердечный — не изменяется или снижается не более чем на 10%; изменения ЭКГ соответствуют в основном позиционным (отклонение суммарного вектора в полувертикальное или вертикальное положение), а в фазовой структуре сердечного цикла выявляется удлинение фазы изоволемического сокращения и укорочение фазы изгнания при одновременном уменьшении времени механической систолы (обычно в пределах должных значений для наблюдаемого учащения пульса).

Пробы с комбинированным влиянием на венозный возврат проводятся, как и проба Шеллонга, с активной ортостатической нагрузкой, но с дополнительным усилением нарушений венозного возврата за счет создания в ортостатике условий реактивной гиперемии в нижних конечностях. В одном из вариантов таких проб вместо классического для пробы Шеллонга строго горизонтального исходного положения обследуемого за исходное принимается его положение на спине с поднятыми вверх и согнутыми в коленях ногами (для создания препятствия кровотоку в подколенных артериях). При последующем переходе обследуемого в вертикальное положение перемещение крови в сосуды нижних конечностей происходит не только за счет силы тяжести, но и вследствие реактивной гиперемии. Другой вариант этой же пробы отличается от предыдущего тем, что в качестве исходного принимается положение обследуемого на корточках в течение 5 мин., что создает ишемию голеней и стоп, сменяющуюся их реактивной гиперемией при быстром переходе обследуемого в положение стоя.

Применение Ортостатической пробы с дополнительным «отвлечением» крови в область реактивной гиперемии нередко объясняют тем, что они в отличие от пробы Шеллонга позволяют якобы установить нарушения в развитии не только поздних компенсаторных, но и ранних гемодинамических реакций на ортостатику, выявляемых лишь с помощью технически более сложной пробы с пассивной ортостатической нагрузкой. Однако такое представление о значении указанных проб недостаточно обосновано: выраженное снижение венозного возврата при них ведет лишь к более раннему включению «поздних» компенсаторных реакций, к-рые выявляются в процессе проведения пробы; условия для развития ранних адаптационных реакций при этом не отличаются от таковых при пробе Шеллонга, т. к. снижение давления на уровне рефлексогенных барорецепторных зон остается таким же (при варианте вставания из положения на корточках оно даже менее выражено).

Ортостатические пробы с бинтованием нижних конечностей или брюшной части туловища вызывают изменения гемодинамики, по-видимому, близкие к описанным. Их проводят с целью выявления роли варикоза вен нижних конечностей или недостаточности емкостных сосудов брюшной полости в происхождении патол, снижения АД при пробе Шеллонга. Техника проведения этих проб состоит в следующем. После пребывания обследуемого в горизонтальном положении в течение 30—60 мин. его голени и бедра (или брюшную часть туловища) туго забинтовывают эластическими бинтами в направлении снизу вверх, после чего в течение 10—15 мин. повторно измеряют АД и частоту пульса до получения стабильных результатов. Затем обследуемый переходит в положение стоя и в течение 5 мин. у него продолжают измерять АД и частоту пульса, как при пробе Шеллонга. Через 5 мин. бинты быстро снимают, что ведет к скачкообразному снижению АД и учащению пульса. Относительно длительное сжатие конечностей бинтами не позволяет исключить появления реактивной гиперемии после их снятия. Из-за этого О. п. с бинтованием ног трудно стандартизировать, а результаты вряд ли могут быть оценены однозначно. Исключения влияния реактивной гиперемии на результаты О. п. с бинтованием можно достичь, если сравнивать данные пробы Шеллонга, проведенной до и после бинтования (а не до и после снятия бинтов).

Ортостатические пробы с применением фармакологических средств проводят с целью исследования функц, резервов сердечно-сосудистой системы в случаях ОРК, при к-рых данные простых О. п. недостаточны для суждения о степени участия патологии регуляции в происхождении ОРК. В качестве тестовых лекарственных средств обычно применяют адреномиметики или средства с выраженным прямым влиянием на тонус системных вен (напр., кофеин). Исследования проводят либо в варианте пробы Шеллонга, либо с целенаправленным изучением динамики какого-либо из параметров кровообращения при пассивной ортостатической нагрузке. Сравнению подлежат результаты О. п., проведенных до и после применения тестового лекарственного средства.

Клиническое применение и интерпретация ортостатических проб

В клин, практике О. п. применяются чаще всего как функц, тесты, помогающие установить патогенез ОРК, для диагностики «пограничной» артериальной гипертензии и коронарной недостаточности, а также с целью контроля лечения лекарственными средствами, влияющими на адаптацию к ортостатической нагрузке.

Результаты диагностических О. п. оцениваются в обязательном сопоставлении с другими клин, данными. Учитывают, в частности, что в анамнезе больных с ОРК отмечается плохая переносимость ортостатической нагрузки — от неприятных субъективных ощущений до развития обмороков, из-за к-рых больные избегают длительного стояния (в очереди, на городском транспорте и т. д.), предпочитая ходьбу или сидение; нередко регистрируется стабильная артериальная гипотензия, отмечаются повышенная утомляемость, зябкость конечностей (признаки сниженного объема кровообращения). Значительно реже ведущими проявлениями ОРК бывают приступы стенокардии или нарушения сердечного ритма, возникающие при длительном стоянии. При клин, обследовании больных с ОРК обращают внимание на состояние нижних конечностей и мышц брюшного пресса, оценивают деятельность сердца, изучают водно-солевой обмен, функции нервной и эндокринной систем, что помогает правильному этиол, диагнозу ОРК.

Патогенетическая диагностика ортостатических расстройств кровообращения с помощью О. п. основывается на различии результатов пробы в зависимости от определяющего значения какого-либо из возможных патогенетических механизмов их развития (см. Ортостатические изменения кровообращения). При недостаточности системных сосудистых реакций на ор-тостатику ОРК имеют характерные клин, симптомы, к-рые наиболее полно проявляются при пробах с пассивной ортостатической нагрузкой. Через нек-рое время после поворота стола в наклонное положение больные ощущают «головокружение», к-рое при уточненном опросе обозначается как «проваливание», «падение в лифте», «потеря равновесия», «предчувствие обморока», что не соответствует так наз. системному головокружению (см.); почти одновременно у больных возникают ощущения «темноты», «тумана» в глазах, нек-рые больные жалуются на чувство тошноты или «дурноты». Затем отмечаются побледнение кожи (особенно лица) и похолодание конечностей; если проведение О. п. не прерывается, то руки обследуемого становятся влажными, у части больных появляется холодный пот, пульс становится нитевидным и наступает обморок (см.).

Анализ изменений объективно регистрируемых во время О. п. показателей гемодинамики ориентирует в отношении ведущих механизмов развития ОРК. Недостаточная тоническая реакция системных вен при поражении их стенок обычно проявляется в пробе Шеллонга выраженными реакциями «централизации» кровообращения — снижением кровотока в конечностях, тахикардией, значительным ростом общего периферического сопротивления кровотоку и подъемом диастолического АД; при этом систолическое АД падает. Наиболее характерными признаками этого патогенетического варианта ОРК при пробе Шеллонга являются выраженная тахикардия и снижение пульсового АД (рис. 1, б). Последнее коррелирует со снижением сердечного индекса лучше, чем изменение других параметров АД и частоты пульса. Предварительное бинтование конечностей значительно улучшает результаты О. п. Увеличение емкостной функции вен может быть определено при пассивной ортостатической нагрузке путем прямого измерения динамики кровенаполнения голеней во время О. п. с помощью плетизмографии (см.). При этом учитывают показанную Ван ден Бергом и Барби (Е. van den Berg, К. Barbey, 1976), а также другими исследователями зависимость «нормы» венозной емкости от возраста и пола обследуемых.

В случае снижения симпатико-тонических влияний на сердечно-сосудистую систему недостаточность резистивной функции артерий играет в генезе ОРК не меньшую роль, чем недостаточность тонической реакции системных вен. Проба Шеллонга характеризуется в таких случаях малой реакцией частоты пульса и снижением как систолического, так и диастолического АД (асимпатико-тонический тип реакции). При интерпретации таких результатов пробы следует помнить, что отсутствие учащения сердечных сокращений при О. п. может быть обусловлено первичным поражением сердца, в частности полной поперечной блокадой.

Ведущее значение нарушений регионарных механизмов обеспечения мозгового кровотока в генезе ОРК наблюдается редко — обычно в связи с органическим поражением сонных или позвоночных артерий. Такие нарушения устанавливают по особенностям жалоб больных и отсутствию существенных изменений системной гемодинамики во время О. п. Жалобы больных чаще отражают развитие при О. п. очаговой церебральной ишемии (системные головокружения, fissurae calcarinae-syndrome в сочетании с атаксией и др.). Обычно ОРК такого типа появляются впервые в пожилом возрасте. Проба Шеллонга не выявляет существенных отклонений динамики АД и пульса от нормальной, а пассивная ортостатическая нагрузка позволяет установить связь ОРК со снижением мозгового кровотока даже при небольшом снижении сердечного индекса. В план дополнительного обследования таких больных необходимо включать аускультацию сонных артерий и их ветвей; иногда показано измерение кровотока в сонных и позвоночных артериях и проведение ангиографии.

Для дифференциальной диагностики дизрегуляторных форм ОРК и форм, обусловленных поражением самой сердечно-сосудистой системы (прежде всего системных вен), учитывают особенности типа гемодинамических реакций на ортостатику и оценивают влияние на результаты О. п. бинтования конечностей и брюшной части туловища, а также введения адреномиметиков и других лекарств. Для ОРК, обусловленных дефицитом симпатико-тонических влияний на систему кровообращения, при проведении О. п. характерны раннее развитие симптомов ОРК (при пассивной нагрузке — в первые секунды или в ближайшие 1—2 мин.), асимпатико-тонический тип динамики АД и пульса (рис. 1, в), малая эффективность бинтования конечностей (для улучшения результатов О. п.) и выраженный эффект от введения адреномиметиков (норадреналина, мезатона, фетанола). При значительном дефиците симпатико-тонических влияний, как, напр., при синдроме Шая — Дрейджера (см. Шая — Дрейджера синдром), отмечается обычно повышение чувствительности альфа-адрено рецепторов к катехоламинам, и даже весьма малые дозы норадреналина могут вызвать резчайшую артериальную гипертензию. Поэтому вводить этот препарат следует весьма осторожно — лучше капельно в вену при разведении 1 мл 0,2% р-ра не менее чем в 50 мл изотонического р-ра с начальной скоростью введения не более 15 капель в 1 мин. Попытки распознавания природы ОРК только по влиянию на результаты О. п. различных по механизму действия лекарств, в т. ч. адреномиметиков, дезоксикортикостерона ацетата (ДОКСА), хлорида натрия, нельзя считать вполне успешными. В то же время выраженное и особенно устойчивое (на несколько часов) улучшение результатов О. п. под влиянием ДОКСА должно послужить основанием для тщательного исключения недостаточности надпочечников и обусловливающих ее заболеваний (амилоидоз, туберкулез, хрон, интоксикации и т. д.).

Диагностика «пограничной» артериальной гипертензии, направленная на раннюю диагностику гипертонической болезни (см.), не может основываться только на О. п., однако последние способствуют выявлению характерных для этой болезни нарушений регуляций гемодинамики. Типичным является повышение и систолического, и диастолического АД при пробе Шеллонга, однако у многих больных гипертонической болезнью (в любой стадии) систолическое АД в процессе О. п. снижается, особенно при пассивной ортостатической нагрузке. По данным Халла (D. Н. Hull) с соавт. (1977), большее диагностическое значение имеет степень прироста диастолического АД при О. п., к-рая значительно выше у больных гипертонической болезнью, чем у здоровых.

Диагностика коронарной недостаточности с помощью Ортостатических проб получила в ряде работ удовлетворительную оценку. Ортостатическая нагрузка у нек-рых больных вызывает изменения ЭКГ, характерные для ишемии миокарда,— отклонение от изолинии сегмента SТ, а также изменения зубца Г в соответствующих отведениях (рис. 2). При интерпретации динамики ЭКГ в ортостазе следует учитывать, что причиной ишемии миокарда в ортостазе может быть не только органическое сужение коронарных сосудов, но и снижение сердечного индекса, к-рое у больных с ОРК бывает значительным. Последнее обстоятельство принципиально отличает О. п. от проб с физической нагрузкой, более специфичных для диагностики коронарной недостаточности.

Ортостатические пробы для контроля лекарственного лечения наиболее часто применяют у больных с артериальной гипертензией в первые дни лечения их ганглиоблокаторами, симпатолитиками и метилдофой, когда они могут вызвать ортостатическое падение АД с коллапсом, не влияя еще на АД в горизонтальном положении. С целью предупреждения ОРК в этих случаях каждую дозу лекарства определяют с учетом результатов пробы Шеллонга, проведенной во время максимума действия предыдущей разовой дозы. Для уменьшения опасности самой О. п. последнюю несколько видоизменяют: больной переходит в положение стоя после промежуточного измерения АД в положении сидя; пробу прерывают, если пульсовое АД снижается до 20—15 мм рт. ст. Значительное снижение пульсового давления служит основанием для уменьшения дозы или временной отмены препарата.

Библиография: Москаленко Н- П. и Глезер М. Г. Ортостатическая проба в практической работе врача-кардиолога, Кардиология, т. 19, № И, с, 112, 1979; Хомазюк И. Н. и др. Динамика фазовых показателей сердечного цикла при ортостатической пробе, там же, т. 13, № И, с. 122, 1973; van den Berg К. и. Barbey К. Die druckabhangige venose Kapazitat in Abhangigkeit von Alter und Geschlecht in einer Durchschnittsbevol-kerungsgruppe, Z. Kardiol., Bd 65, S. 68, 1976: Demanet J. С. Usefulness of noradrenaline and tyramine infusion tests in the diagnosis of orthostatic hypotension, Cardiology, v. 61, suppl. 1, p. 213, 1976; Hull D. H. a. o. Borderline hypertension versus normotension, Amer. Heart J., v. 94. p. 414. 1977.