Что такое основы микробиологии

ГК «Униконс»

Продвижение и реализация комплексных пищевых добавок, антисептиков и др. продукции.

«Антисептики Септоцил»

Септоцил. Бытовая химия, антисептики.

«Петритест»

Микробиологические экспресс-тесты. Первые результаты уже через 4 часа.

«АльтерСтарт»

Закваски, стартовые культуры. Изготовление любых заквасок для любых целей.

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ. 1.1. морфология и физиология микроорганизмов. 1.1.1. Основные понятия и термины микробиологии

Развитие микробиологии началось еще во времена древности, когда медики впервые предположили, что «зараза передается от человека к человеку» через каких-то живых существ.

В результате последующего развития естественных наук появились специальные методы научных исследований, позволившие ученым окончательно убедиться в этом утверждении.

Среди выдающихся ученых-микробиологов можно выделить Л. Мастера, Р. Коха, И. И. Мечникова, Д. И. Ивановского.

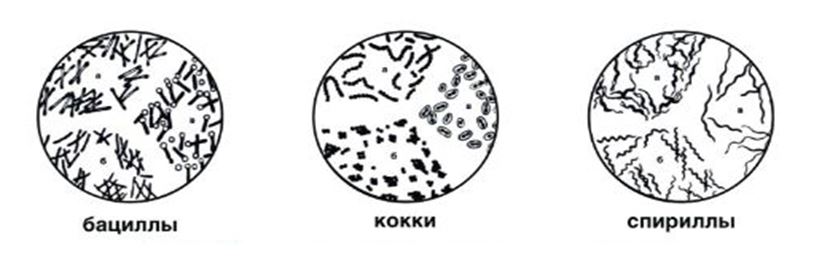

По морфологическому строению все возбудители инфекционных заболеваний подразделяются следующим образом: микробы (бактерии); спирохеты; риккетсии; вирусы; грибки; простейшие (табл. 1.1, рис. 1.1).

Таблица 1.1

Классификация возбудителей инфекционных заболеваний

Заболевания, которые они вызывают

Мельчайшие неклеточные частицы,

состоящие из нуклеиновой кислоты и белковой оболочки

Грипп, корь, ветряная оспа, болезнь Боткина, СПИД и др.

Шарообразные, палочковидные, извитые

Скарлатина, сифилис и др.

Одноклеточные или многоклеточные,

растительноподобные

Заболевания ногтей и кожи, руброфития,

трихофития, эпидермофития

Амебная дизентерия, токсоллазмоз, лямблноз и др.

Многоклеточные организмы, круглые,

ленточные, сосальщики

Оскаридоз. острицы, власоглав, эпистрохоз и др.

Рис. 1.1. Морфология микроорганизмов

кокки-бактерии шарообразной формы, одиночные или парами, а также в виде цепочек или образующие гроздья. К ним относятся диплококки, стрептококки, стафилококки. Они вызывают различные заболевания. такие как скарлатина, менингит, гонорея и др.;

бациллы бактерии палочкообразной формы, имеющие достаточно большое распространение в природе. Они вызывают очень тяжелые инфекционные заболевания дифтерию, столбняк и туберкулез;

Все микробы по типу дыхания делятся на две группы: анаэробы хорошо размножаются только в отсутствии кислорода (возбудители столбняка, ботулизма, газовой гангрены и др.), аэробы живут исключительно в кислородной среде.

Рис. 1.2. Палочковидные бациллы, сферические кокки, спиральные спириллы

Многие бактерии обладают активной подвижностью. Подвижными являются все спириллы и вибрионы. Подвижностью характеризуются и многие виды палочковидных бактерий. Кокки неподвижны, за исключением единичных видов. Подвижность бактерий осуществляется при помощи жгутиков тонких нитей, иногда спиралеобразно извитых.

У некоторых патогенных микробов при определенных внешних воздействиях можно достигнуть ослабления или даже потери болезнетворных свойств. Однако при этом способность их при введении человеку вызывать невосприимчивость к заболеванию, или иммунитет, сохраняется. Указанное положение легло в основу получения живых ослабленных вакцин, которые нашли широкое применение в профилактике заболеваемости с помощью прививок.

Для распознавания и изучения особенностей различных видов микробов пользуются посевом их на искусственные питательные среды, которые готовят в лабораториях. Патогенные микробы растут лучше, если питательные среды по составу полнее воспроизводят условия их питания в живом организме.

Спирохеты (возбудители возвратного тифа, сифилиса) имеют форму тонких, штопорообразных, активно изгибающихся бактерий.

Рис. 1.3. Новый вирус кровавой лихорадки, который опаснее чумы

Вирусы это мельчайшие микроорганизмы, размеры которых измеряются в миллимикронах. Увидеть вирусы можно только при очень большом увеличении (в 30000 раз) с помощью электронного микроскопа.

Некоторые вирусы обладают очень коварной способностью внедряясь в клетку, остаются в ней в латентном («сонном») состоянии очень долгое время (в некоторых случаях на протяжении всей жизни хозяина). Так проходят месяцы и годы, и, как только организм ослаблен (по разным причинам стресс, авитаминоз, заболевание), вирус тотчас же реактивируется, т.е. проявляет свою активность или агрессивность. Другими словами, латентная инфекция переходит в острую или хроническую форму. Особенно опасны для человека те вирусы, которые встраиваются в наследственные субстраты клетки (ее хромосомы) и становятся, таким образом, составной частью генома человека. Это, например, вирус иммунодефицита человека. Известно также, что некоторые вирусы обладают способностью, проникнув в клетку, нарушать механизмы роста и развития, превращая ее в раковую клетку.

Во внешней среде они практически не живут. Дезинфицирующие вещества, солнечный свет, ультрафиолет, нагревание убивают большинство вирусов. Однако среди них есть и очень стойкие. Например, вирус болезни Боткина (инфекционный гепатит, или желтуха) погибает лишь при температуре 100 °С и 45-минутном кипячении.

К вирусам относятся возбудители гриппа, ящура, полиомиелита, натуральной оспы, энцефалитов, кори, СПИДа и других заболеваний.

Многие вирусы обладают уникальной способностью изменять свои наследственные качества, т.е. мутировать. Тот факт, что вирус находится внутри клетки-хозяина, обеспечивает ему также надежную защиту. Очень немногие современные лекарства «работают» на внутриклеточном уровне, большинство не в состоянии «достать» вирус. В процессе эволюции многие вирусы научились спасаться от иммунной системы организма хозяина, прикрываясь его же собственными белками, и при этом их разрушающее действие на организм хозяина не прекращается, а, напротив, усиливается. Именно к такому вирусу относится вирус 15, вызывающий болезнь Боткина.

Рис. 1.4. Грибок

Грибковые поражения кожи и ногтей встречаются очень часто.

К их числу относятся руброфитии, трихофитии, эпидермофитии. Дрожжевые грибки вызывают сравнительно распространенное заболевание влагалища молочницу. Встречается также грибковая ангина, фаринго- и ларингомикозы.

Это также абсолютные паразиты. Они обладают одной отличительной особенностью отсутствием механизмов для получения энергии из питательных веществ. Следовательно, они черпают ее из живых клеток хозяина.

Некоторые представители этой группы (простейших), например гельминты (паразитические черви), членистоногие (чесоточный клещ и др.), имеют более значительные размеры (рис. 1.5).

Гельминты (паразитические черви). У человека описано более 250 видов гельминтов. Из них на территории России наибольшее распространение имеют представители класса круглых червей (возбудители аскаридоза, энтеробиоза, трихинеллеза, трихоцефалеза), класса ленточных червей (возбудители дифиллоботриоза, эхинококкоза), класса сосальщиков (возбудители описторхоза и др.). Наиболее разнообразная группа заболеваний, вызываемых гельминтами, наблюдается в тропических странах, где человек может поражаться сразу несколькими червями (полиинвазия).

В процессе развития черви проходят ряд последовательных стадий (жизненных циклов от личиночной до половозрелой стадии). Последние, взрослые, формы паразитируют в организме окончательного хозяина, а выделяемые ими яйца или личинки либо развиваются во внешней среде, либо паразитируют в организме промежуточных хозяев. Человек может быть как окончательным, так и промежуточным хозяином.

По своей вирулентности (способности вызывать заболевание у человека) бактерии можно разделить на три группы: патогенные (заразные), условно патогенные и сапрофиты. Особой вирулентностью и патогенностью обладают возбудители особо опасных инфекций.

Существуют и условно патогенные организмы, которые постоянно обитают внутри живого организма, не причиняя ему вреда. Их патогенное действие проявляется только при изменении условий обитания и снижении защитных сил организма, вызванном различными факторами. В этих случаях они могут проявить свои патогенные свойства и вызвать соответствующие заболевания.

Необоснованное употребление некоторых лекарств (чаще всего при самолечении) вызывает уничтожение всей микрофлоры кишечника. что приводит к заболеванию, которое носит название дисбактериоз. Надо заметить, что достаточно большое число людей страдают этим заболеванием. Может быть, некоторые из вас обратили внимание, что в последние годы в молочных отделах магазинов появились продукты с приставкой «био», в частности: биокефир, биойогурт, бифидок и др. И это не случайно. Их появление вполне оправданно, так как они помогают организму нормализовать его кишечную флору. Продукты с приставкой «био» очень полезны. Однако вполне достаточно употреблять их 1 2 раза в неделю по 0,25-0,5 л.

Всем патогенным микроорганизмам свойственна специфичность, т.е. способность микробов данного вида вызывать определенный вид заболевания, и токсичность, т.е. способность вырабатывать токсин.

Эндотоксин выделяется при разрушении микробной клетки, вызывает общую интоксикацию и не обладает антигенным свойством.

Вера Александровна Подколзина

Медицинская микробиология: конспект лекций для вузов

Вопрос 1. Основы микробиологии. Классификация микроорганизмов

1. Основы микробиологии

Микробиология как самостоятельная наука, имеющая свои объекты и методы исследования, сформировалась во второй половине 19 века благодаря работам Пастера, Коха, Эрлиха, Мечникова, Ру и др., но и в настоящее время, также как и тесно связанные с ней, биотехнология и генная инженерия, постоянно и интенсивно развивается.

Зародившись, как наука о возбудителях болезней, т. е. как отрасль медицины, к настоящему времени в зависимости от решаемых задач делится на:

Предметом изучения медицинской микробиологии являются микроорганизмы – представители нормальной микрофлоры тела человека и возбудители различных заболеваний человека, а также методы лабораторной диагностики, специфической профилактики и этиотропной терапии вызываемых ими заболеваний.

2. Классификация (систематика) микроорганизмов

Микроорганизмы – это организмы, невидимые невооруженным глазом из-за их незначительных размеров. Этот критерий – единственный, который их объединяет. В остальном мир микроорганизмов еще более разнообразен, чем мир макроорганизмов. Согласно современной систематике, микроорганизмы относятся к трем царствам:

• Vira– к ним относятся вирусы;

• Eucariotae – к ним относятся простейшие и грибы;

• Procariotae – к ним относятся истинные бактерии, риккетсии, хламидии, микоплазмы, спирохеты, актиномицеты.

Основные отличия прокариот от эукариот состоят в том, что прокариоты не имеют:

• морфологически оформленного ядра (нет ядерной мембраны и отсутствует ядрышко), его эквивалентом является нуклеоид, или генофор, представляющий собой замкнутую кольцевую двунитевую молекулу ДНК, прикрепленную в одной точке к цитоплазматической мембране; по аналогии с эукариотами эту молекулу называют хромосомной бактерией;

• сетчатого аппарата Гольджи;

Имеется также ряд признаков или органелл, характерных для многих, но не для всех прокариот, которые позволяют отличать их от эукариотов:

• многочисленные инвагинации цитоплазматической мембраны, которые называются мезосомы, они связаны с нуклеоидом и участвуют в делении клетки, спорообразовании, и дыхании бактериальной клетки;

• специфический компонент клеточной стенки – муреин, по химической структуре – это пептидогликан (диаминопиеминовая кислота);

• плазмиды – автономно реплицирующиеся кольцевидные молекулы двунитевой ДНК с меньшей, чем хромосома бактерий молекулярной массой. Они находятся наряду с нуклеоидом в цитоплазме, хотя могут быть и интегрированы в него, и несут наследственную информацию, не являющуюся жизненно необходимой для микробной клетки, но обеспечивающую ей те или иные селективные преимущества в окружающей среде. Наиболее известны плазмиды:

– (F-плазмиды), обеспечивающие конъюгационный перенос между бактериями;

– (R-плазмиды) – плазмиды лекарственной устойчивости, обеспечивающие циркуляцию среди бактерий генов, детерминирующих устойчивость к используемым для лечения различных заболеваний химиотерапевтическим средствам.

Также как для растений и животных, для названия микроорганизмов применяется бинарная номенклатура, – то есть родовое и видовое название, но если видовую принадлежность исследователям определить не удается и определена только принадлежность к роду, то употребляется термин «species». Чаще всего это имеет место при идентификации микроорганизмов имеющих нетрадиционные пищевые потребности или условия существования.

Название рода обычно или основано на морфологическом признаке соответствующего микроорганизма (например, Staphylococcus, Vibrio, Mycobacterium) либо являются производными от фамилии автора, который открыл или изучил данный возбудитель (например, Neisseria, Shigella, Escherichia, Rickettsia, Gardnerella).

Видовое название часто связано с наименованием основного вызываемого этим микроорганизмом заболевания (например, Vibrio cholerae – холеры, Shigella dysenteriae – дизентерии, Mycobacterium tuberculosis – туберкулеза) или с основным местом обитания (например, Escherihia coli – кишечная палочка).

Кроме того, в русскоязычной медицинской литературе возможно использование соответствующего русифицированного названия бактерий (например, вместо Staphylococcus epidermidis – эпидермальный стафилококк; Staphylococcus aureus – золотистый стафилококк и т. д.).

Царство прокариот включает в себя отдел цианобактерий и отдел эубактерий, который, в свою очередь, подразделяется на порядки:

• собственно бактерии (отделы Gracilicutes, Firmicutes, Tenericutes, Mendosicutes);

Бактерии – это прокариотические, преимущественно одноклеточные микроорганизмы, которые могут также образовывать ассоциации (группы) сходных клеток, характеризующиеся клеточными, но не организменными сходствами.

Порядки подразделяются на группы. Основными таксономическими критериями, позволяющими отнести штаммы бактерий к той или иной группе, являются:

• морфология микробных клеток (кокки, палочки, извитые);

• отношение к окраске по Граму – тинкториальные свойства (грамположительные и грамотрицательные);

• тип биологического окисления – аэробы, факультативные анаэробы, облигатные анаэробы;

• способность к спорообразованию.

Дальнейшая дифференциация групп на семейства, рода и виды, которые являются основной таксономической категорией, проводится на основании изучения биохимических свойств. Этот принцип положен в основу классификации бактерий, приведенной в специальных руководствах – определителях бактерий.

Вид является эволюционно сложившейся совокупностью особей, имеющих единый генотип, который в стандартных условиях проявляется сходными морфологическими, физиологическими, биохимическими признаками. Для патогенных бактерий определение «вид» дополняется способностью вызывать определенные нозологические формы заболеваний. Существует внутривидовая дифференцировка бактерий на варианты:

• по биологическим свойствам (биовары или биотипы);

• по биохимической активности (ферментовары);

• по антигенному строению (серовары или серотипы);

• по чувствительности к бактериофагам (фаговары или фаготипы);

• по устойчивости к антибиотикам (резистентовары).

В микробиологии широко применяют специальные термины – культура, штамм, клон.

Культура – это видимая глазом совокупность бактерий на питательных средах. Культуры могут быть чистыми (совокупность бактерий одного вида) и смешанными (совокупность бактерий двух или более видов).

Штамм – это совокупность бактерий одного вида, выделенных из разных источников или из одного источника в разное время. Штаммы могут различаться по некоторым признакам, не выходящим за пределы характеристики вида.

Клон – это совокупность бактерий, являющихся потомством одной клетки.

Вопрос 2. Особенности морфологии микроорганизмов

1. Основные морфологические формы бактерий

Среди основных морфологических форм бактерий различают:

• шаровидные (кокковые), которые по характеру взаиморасположения делятся на:

– микрококки (отдельное изолированное расположение);

– диплококки (сцепленные попарно);

– тетракокки (сцепленные по четыре);

– стрептококки (сцепленные в цепочку);

– сарцины (сцепленные в пакеты по 8, 12, 16 и т. д.);

– стафилококки (сцепленные беспорядочно в виде виноградной грозди);

• палочковидные, которые различаются:

– правильная (энтеробактерии, псевдомонады);

– мелкие (бруцеллы, бордетеллы);

– средние (бактероиды, кишечная палочка);

– крупные (бациллы, клостридии);

– закругленные (сальмонеллы, псевдомонады);

по характеру взаиморасположения все палочки делятся на:

– диплобактерии и диплобациллы (сцепленные попарно);

– стрептобактерии и стрептобациллы (сцепленные в цепочку);

– извитые формы (по характеру и количеству завитков они делятся на:

вибрионы (слегка изогнутые палочки или неполные завитки);

спириллы (один или несколько завитков);

спирохеты, которые в свою очередь, делятся на:

лептоспиры (завитки с загнутыми крючкообразными концами – S-образная форма);

боррелии (4—12 неправильных завитков);

трепонемы (14–17 равномерных мелких завитков).

Структуру бактерий изучают в основном с помощью электронной микроскопии (техника ультратонких срезов), дифференциального ультрацентрифугирования, цитохимических методов.

Структурные компоненты бактериальной клетки делятся на обязательные и необязательные.

Обязательными структурными компонентами являются:

• цитоплазма с локализованными в ней рибосомами и ядерным аппаратом.

Необязательные структурные компоненты – капсула, микрокапсула, внеклеточная слизь, включения, жгутики, пили, споры.

2. Клеточная стенка

Функции клеточной стенки состоят в том, что она:

• является осмотическим барьером,

• определяет форму бактериальной клетки,

• защищает клетку от воздействий окружающей среды,

• несет разнообразные рецепторы, способствующие прикреплению фагов, колицинов, а также различных химических соединений,

• через клеточную стенку в клетку поступают питательные вещества и выделяются продукты обмена,

• в клеточной стенке локализован О-антиген и с ней связан эндотоксин (липид А) бактерий.

Имеется 2 типа строения клеточной стенки у бактерий. В обоих случаях ее основу составляет пептидогликан муреин. У одних бактерий (1-й тип) он составляет до 90 % массы клеточной стенки и образует многослойный (до 10 слоев) каркас, при этом муреин ковалентно связан с тейхоевыми кислотами. Такие бактерии при окраске по методу Грама прочно удерживают комплекс генцианового фиолетового и йода; они окрашиваются в сине-фиолетовый цвет и называются грамположительными.

У бактерий со 2-м типом строения клеточной стенки поверх 2–3 слоев пептидогликана муреина располагается слой липополисахаридов. Эти бактерии при окраске по методу Грама не способны прочно удерживать комплекс генцианового фиолетового и йода и, соответственно, обесцвечиваются спиртом, прокрашиваясь дополнительным красителем – фуксином в розово-красный цвет. Они называются грамотрицательными.

В связи с различиями в строении клеточной стенки все бактерии делятся на 4 отдела:

• грациликуты – бактерии с тонкой клеточной стенкой, грамотрицательные, к ним относятся различные извитые, палочковидные, кокковые формы бактерий, а также риккетсии и хламидии;

• фирмикуты – бактерии с толстой клеточной стенкой, грамположительные, к ним относятся палочковидные, кокковые формы бактерий, а также актиномицеты, коринебактерии и микобактерии;

• тенерикуты – бактерии без ригидной клеточной стенки (микоплазмы);

• мендозикуты – архебактерии, отличающиеся дефектной клеточной стенкой, особенностями строения рибосом, мембран и рибосомальных РНК. Эта группа бактерий медицинского значения не имеет.

Из любой бактериальной клетки можно получить формы, полностью или частично лишенные клеточной стенки. Они называются, соответственно, протопласты и сферопласты, и, независимо от исходного морфологического типа бактерии, из-за отсутствия клеточной стенки принимают шарообразную или грушевидную форму. Кроме того, существуют L-формы бактерий, которые, в отличие от протопластов и сферопластов, способны к размножению, являясь вполне полноценными микробными клетками данного вида бактерий. L-формы разных видов бактерий морфологически неразличимы. Независимо от формы исходной клетки (кокки, палочки, вибрионы) они представляют собой сферические образования разных размеров. Различают стабильные L-формы, нереверсирующие в исходный морфотип, и нестабильные L-формы, реверсирующие в исходный при устранении причины, вызвавшей их образование. В процессе реверсии восстанавливается способность бактерий синтезировать пептидогликан (муреин) клеточной стенки. L-формы различных бактерий играют существенную роль в патогенезе многих хронических, рецидивирующих инфекционных заболеваний (бруцеллез, туберкулез, сифилис, хроническая гонорея и т. д.).

3. Цитоплазматическая мембрана

К клеточной стенке бактерий примыкает цитоплазматическая мембрана, строение которой аналогично мембранам эукариотов (состоит из двойного слоя липидов, главным образом фосфолипидов со встроенными поверхностными и интегральными белками). Она обеспечивает:

• селективную проницаемость и транспорт растворимых веществ в клетку,

• транспорт электронов и окислительное фосфорилирование,

• выделение гидролитических экзоферментов, биосинтез различных полимеров.

Цитоплазматическая мембрана ограничивает цитоплазму бактерий, которая представляет собой гранулярную структуру. В цитоплазме локализованы рибосомы и бактериальный нуклеоид, в ней также могут находиться включения и плазмиды (внехромосомная ДНК). Кроме обязательных структур бактериальные клетки могут иметь споры.

Вопрос 3. Необязательные структурные компоненты бактериальной клетки

1. Споры

Спорообразующие палочки называются бациллами.

Споры бактерий представляют собой бактериальные клетки в состоянии анабиоза и образуются при неблагоприятных условиях внешней среды (располагаются внутри клетки терминально, субтерминально или центрально).

В процессе спорообразования клетка почти полностью теряет воду, сморщивается, клеточная стенка уплотняется. Появляется новое вещество – дипиколинат кальция, которое образует комплексы с биополимерами клетки, устойчивые к действию температуры и ультрафиолетовых лучей. В окружающей среде споры бактерий могут сохраняться годами, но при попадании в благоприятные условия спора впитывает влагу, комплексы распадаются, дипиколинат разрушается, и спора превращается в вегетативную клетку.

Таким образом, спору следует рассматривать не как способ размножения, а только как форму существования бактериальной клетки в неблагоприятных условиях. При этом преобразования идут по следующей схеме: 1 клетка – 1 спора – 1 клетка, и увеличения количества бактериальных клеток не происходит.

Спорообразование характерно в основном для грамположительных бактерий. У грамотрицательных бактерий эквивалентом спорообразования является переход в так называемое некультивируемое состояние. В такой форме они также длительно сохраняются в окружающей среде.

При использовании окраски по Граму споры красители не воспринимают, поэтому на окрашенном фоне они бесцветны. Окрашиваются споры с помощью специальных методов окраски, например, по Ожешко или Клейну.

2. Жгутики

Многие бактерии имеют жгутики. Их количество и расположение у разных бактерий неодинаково. Монотрихии имеют только один жгутик (род Vibrio), лофотрихии – пучок жгутиков на одном полюсе клетки (род Pseudomonas), а у амфитрихов жгутики (один или пучок) расположены на обоих полюсах клетки (род Spirillum), а у перитрихов – по всей поверхности (род Escherichia, Salmonella).

По своему строению жгутики представляют собой спирально закрученные нити, состоящие из специфического белка флагеллина, который по своей структуре относится к сократительным белкам типа миозина.

При окраске по Граму жгутики не видны. Изучать подвижность бактерии можно как с помощью микроскопических методов (фазово-контрастная микроскопия препаратов «висячая» или «раздавленная» капля), так и посевом уколом в полужидкий агар, или специальную среду – среду Пешкова.

3. Ворсинки

На поверхности ряда бактерий обнаружены белковые образования – ворсинки (фимбрии, пили). Фимбрии отходят от поверхности клетки и состоят из белка, называемого пилином. Различают более 60 видов ворсинок, из которых наиболее изучены F-pili (половые пили) и common pili (пили, ответственные за адгезию).

4. Капсула

Капсула бактерий – это утолщенный наружный слой клеточной стенки. Капсулы могут быть построены из полисахаридов (пневмококк) или белков (возбудитель сибирской язвы). Большинство бактерий, особенно патогенных, образует капсулу только в организме человека или животных. Однако существует род истинно капсульных бактерий (Klebsiella), представители которого образуют капсулу и при культивировании на искусственных питательных средах. Некоторые бактерии могут иметь микрокапсулу (выявляется только при электронной микроскопии), например, эшерихии, или неявно выраженную способность к капсулообразованию – так называемую «нежную» капсулу, например, золотистые стафилококки, менингококки.

Основное предназначение капсул – защита бактерий от фагоцитоза. При окраске мазков по Граму истинно капсульные бактерии имеют характерное взаиморасположение (на расстоянии друг от друга). При световой микроскопии капсулы четко не видны, в связи с чем наличие капсул у бактерий выявляется с помощью специальных методов окраски, например, по методу Гимзе. Для выявления капсул и бактерий, образующих их в организме, используют либо микроскопию мазков, приготовленных из патологического материала или мазков – отпечатков из органов погибших животных.

Вопрос 4. Питание и особенности метаболизма бактерий

1. Химические компоненты бактериальной клетки

По химическому составу и характеру биополимеров (белки, полисахариды, нуклеиновые кислоты, липиды) прокариотические клетки не отличаются от эукариотических. Основными химическими компонентами бактериальной клетки являются органогены (кислород, водород, углерод, азот, фосфор).

Процесс, в ходе которого бактериальная клетка получает из окружающей среды компоненты, необходимые для построения ее биополимеров (органоидов), называется питанием.

2. Питание бактерий

Бактериальные клетки не имеют специальных органов питания, т. е. являются голофитными. Поступление питательных веществ в микробную клетку может происходить:

• за счет осмоса и диффузии по градиенту концентрации без затрат энергии;

• за счет пассивного транспорта, который также осуществляется по градиенту концентрации с помощью белков-переносчиков, но без затрат клеткой энергии, и отличается от диффузии большей скоростью;

• за счет активного транспорта, который идет против градиента концентрации с затратой энергии и возможным частичным расщеплением субстрата, осуществляется белками-переносчиками или ферментами – пермеазами.

По источникам углерода, необходимого для построения биополимеров, бактерии делятся на следующие группы:

• автотрофы – микроорганизмы, которые используют как единственный источник углерода углекислый газ, и не нуждаются в сложных органических соединениях.

• гетеротрофы – микроорганизмы, которые используют в качестве источника углерода разнообразные органические углеродосодержащие соединения (углеводы, углеводороды, аминокислоты, органические кислоты) как биологического, так и не биологического происхождения.

В зависимости от источника получения энергии микроорганизмы делятся на:

• фототрофные, способные использовать солнечную энергию,

• хемотрофные, получающие энергию за счет окислительно-восстановительных реакций.

В дополнение к этой классификации в зависимости от природы доноров электронов микроорганизмы подразделяются на фототрофные литотрофы и, соответственно, хемотрофные литотрофы, т. е. использующие в качестве доноров электронов неорганические соединения, а также, соответственно фото– и хемоорганотрофы, использующие только органические соединения. К последним принадлежит значительное большинство бактерий, в том числе и патогенные для человека виды.

По источникам азота выделяют:

• азотфиксирующие микроорганизмы (способны усваивать молекулярный азот атмосферы),

• микроорганизмы, ассимилирующие неорганический азот солей аммония, нитратов или нитритов и, соответственно, называющиеся аммонифицирующими, нитратредуцирующими и нитритредуцирующими.

Однако большинство патогенных для человека микроорганизмов способны ассимилировать только азот органических соединений.

Микроорганизмы, способные синтезировать все необходимые им органические соединения (углеводы, аминокислоты и др.) из указанных компонентов, называются прототрофами.

Микроорганизмы, не способные синтезировать какое-либо из необходимых соединений, и ассимилирующие их в готовом виде из окружающей среды или организма хозяина (человека, животного), называются ауксотрофами по этому соединению. Чаще всего ими являются патогенные или условно-патогенные для человека микроорганизмы.