Что такое остеонекроз позвоночника

Остеонекроз суставов причины, симптомы, методы лечения и профилактики

Остеонекроз суставов — патологический процесс, омертвение костей из-за недостаточного притока крови. Остеонекроз сопровождается гибелью остеоцитов, при этом основное костное вещество сохраняется. Болезнь поражает в основном кости ног и рук, реже встречается в области челюсти. В зависимости от степени развития патологии, её лечением занимается ортопед или хирург.

Причины остеонекроза суставов

Омертвение кости могут провоцировать разнообразные причины, в числе которых:

Статью проверил

Дата публикации: 24 Марта 2021 года

Дата проверки: 24 Марта 2021 года

Дата обновления: 17 Декабря 2021 года

Содержание статьи

Симптомы остеонекроза суставов

На ранних стадиях заболевание протекает бессимптомно, поэтому пациенты зачастую обращаются к врачу уже в запущенных случаях. На последних стадиях омертвение костей дает о себе знать острой болью в месте некроза, обездвиживанием поражённых конечностей.

Методы диагностики

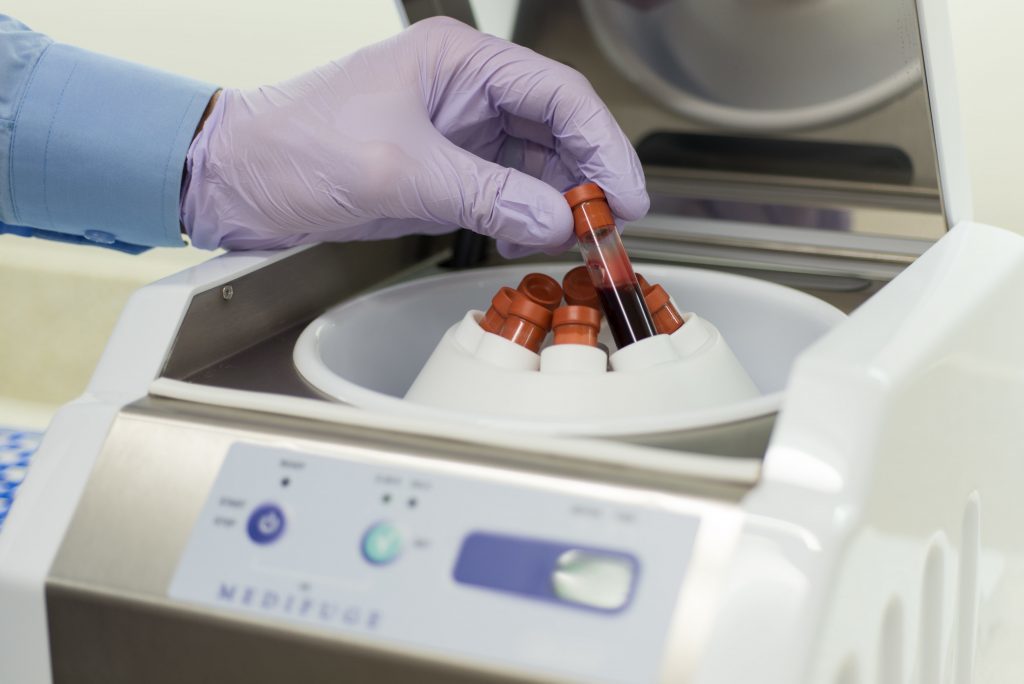

При подозрении на остеонекроз в клинике ЦМРТ пациенту рекомендуют пройти рентгенологическое обследование и магнитно-резонансную томографию. Если есть вероятность сопутствующего заболевания, например, нарушения свёртываемости крови, пациенту нужно сдать анализы:

Асептический некроз тазобедренного сустава: симптомы, диагностика, лечение и последствия

Тазобедренный сустав – один из самых важных в опорно-двигательной системе. Удерживая вес всего тела, сустав выдерживает огромные перегрузки.

Так выглядит заболевание.

Он представлен шаровидной формой и позволяет использовать все оси движения: аддукцию и абдукцию (сагиттальная ось), сгибание и разгибание (фронтальная ось), пронацию и супинацию (вертикальная ось). Из-за своей подвижности сустав часто повреждается.

Строение тазобедренного сустава

Одним из наиболее опасных повреждений является аваскулярный некроз головки бедренной кости (АНГБК). Он представляет собой следствие грубого нарушения локальной микроциркуляции с развитием ишемии и некротизацией компонентов костного мозга головки бедренной кости. ДДИ становятся следствием перенесенных операций на тазобедренном суставе, травм в анамнезе, перенесенного остеомиелита бедренной кости, развитием эпифизарной и/или спондилоэпифизарной дисплазии.

Перечислим несколько причин расстройства сосудистого русла, ведущих к некрозу:

В качестве факторов, провоцирующих такую ситуацию, указываются: врожденная гипоплазия сосудов тазобедренного сустава, нарушение нейрогуморальных механизмов регуляции, недостаточная васкуляризация головки бедра, связанная с анатомической и функциональной незрелостью сосудистой сети.

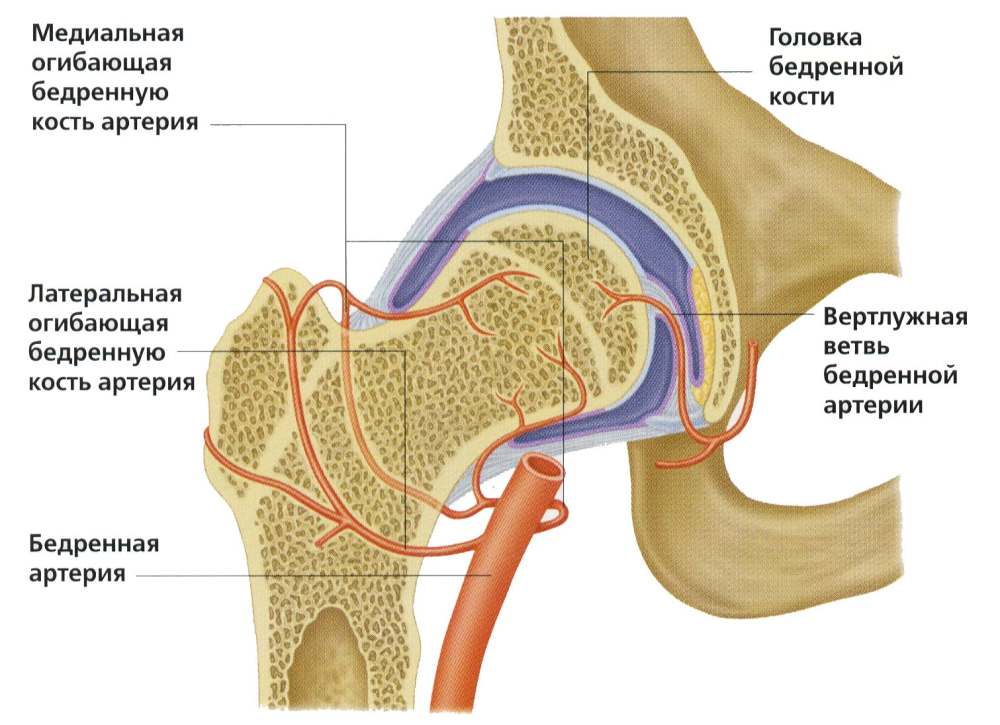

Кровоснабжение тазобедренного сустава

Нарушение питания костных компонентов тазобедренного сустава — распространения причина появления некротических изменений.

Симптомы и отличия от коксартроза

Симптоматика АНГБК определяется этапностью патологии. Начало отмечается бессимптомностью или незначительными болями без видимой причины. При этом сохраняется нормальный объем движения в суставе, болевые ощущения отмечаются при ротации бедра внутрь.

Прогрессирование болезни выражено приступообразными, тяжелыми болями. Такой симптом может свидетельствовать о наличии коллапса или перелома головки бедра, присущих завершающему этапу дегенеративных изменений. Они ведут к снижению объема движения и наличию постоянного болевого синдрома, крепитации и нестабильности головки бедренной кости.

Клиническая симптоматика АНГБК схожа с классической картиной коксартроза:

Некроз правого тазобедренного сустава

Риск развития асептического некроза вследствие травмы

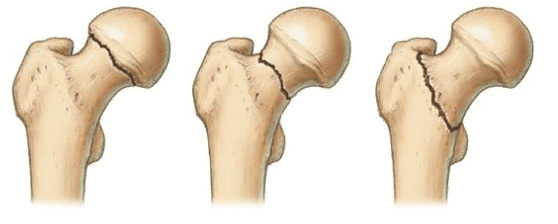

Одной из основных причин развития АНГБК являются переломы головки или шейки бедренной кости. Наибольший риск несет трансэпифизарный перелом (нарушение кровоснабжения проксимального фрагмента до 97,6%), субэпифизарный перелом (нарушение кровоснабжения проксимальных отделов головки до 97,4%), субкапитальный перелом (нарушение кровоснабжения до 92%).

Выделяют несколько разновидностей переломов:

Тип 1: абдукционный, субкапитальный, неполный перелом без смещения. Происходит он вследствие действия отводящих натяжений. Шейка и диафиз бедра при переломе направлены в сторону головки. Костные фрагменты крепко вклинены, и линия поверхности перелома приближена к горизонтальной. Нарушение кровоснабжения минимальные (до 10,2%). Прогноз на выздоровление хороший.

Слева-направо: субкапитальный, трансцервикальный, базисцервикальный переломы.

Тип 2: аддукционный, субкапитальный, полный перелом без смещения. Перелом расположен в вертикальной плоскости, проходит через шейку бедра. Трабекулы и нижний корковый слой разорваны, без смещения. Микроциркуляция нарушена на 23,6%. Прогноз благоприятный.

Тип 3: аддукционный перелом с неполным смещением костных структур. Он характерен варусной деформацией шейки бедра, но фрагменты остаются соединенными за счет задне-нижнего блока. Дистальный костный фрагмент – в положении наружной ротации и отведения с углом, открытым кпереди. Имеется оскольчатый перелом задней поверхности шейки. Трабекулы и нижний кортикальный слой разорваны. Нарушение васкуляризации достигает 42,8%. Риск развития асептического некроза.

Тип 4: аддукционный перелом с полным смещением. Головка лишается всех связей с синовиальной оболочкой капсулы, в результате чего фрагмент становится свободным. Нарушение кровоснабжения максимальное (54,4%). Риск образования асептического некроза повышенный.

Резюмируем: в случае потенциальной травмы тазобедренного сустава – необходимо обратиться в ближайший травмпункт и сделать рентгенограмму. Ранняя диагностика способна спасти сустав от разрушения и сохранить высокое качество жизни!

Диагностика

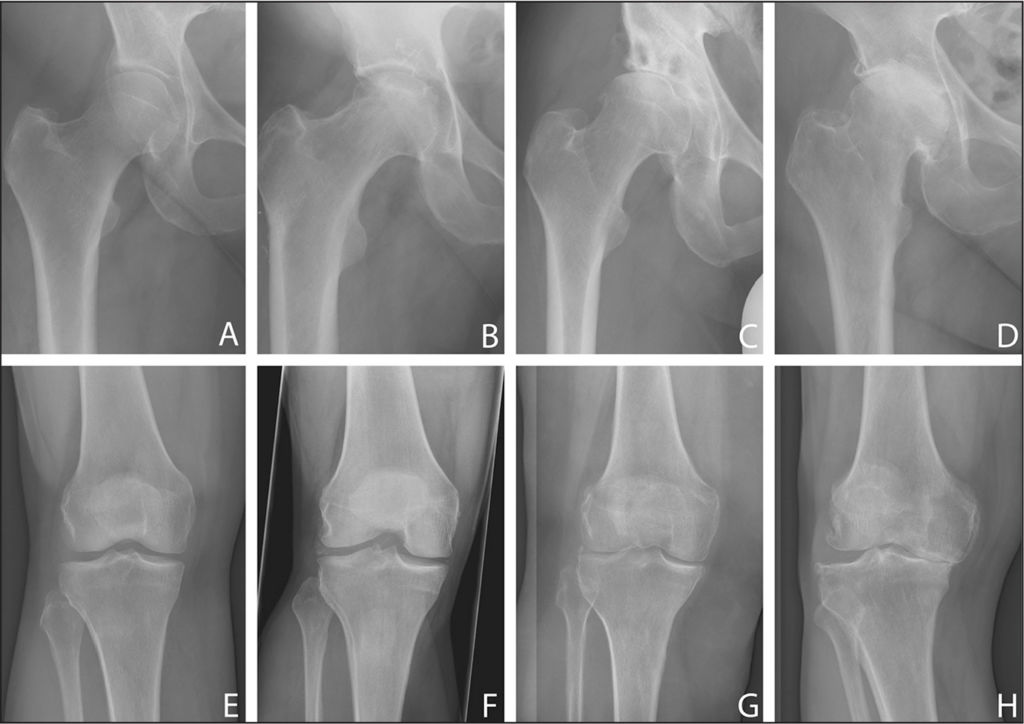

Ассоциация по изучению кровоснабжения костной ткани (Association Research Circulation Osseous) выделяет 4 стадии:

Стадии АНГКБ по ARCO

Однако в России больше распространена классификация по пяти стадиям:

Болезнь в динамике.

Важно: коллапс головки бедренной кости происходит за невероятно короткий промежуток времени – 5 месяцев.

Исследование кровообращения головки бедренной кости

Применяют лазерную доплеровскую флоуметрию и микросенсорные преобразователи внутрикостного давления. Гистологическое исследование позволяет диагностировать болезнь, дифференцировать ее с другими патологиями и определять патогенетические пути развития процесса.

При прогрессировании заболевания структура кости подвергается изменению. В субхондриальной зоне и зоне некроза повышается активность остеокластов, а в зоне склероза наоборот растет активность остеобластов.

При АНГБК лабораторные показатели, такие как протромбиновое время, АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время), бывают в норме. Однако в сравнении пациентов при нетравматическом некрозе и здоровых добровольцев выявлены значимые отклонения концентрации факторов свертывания в плазме крови.

У людей с АНГБК снижен уровень грелина, повышен уровень фактора Виллебранда, ингибитора активатора плазминогена-1 (PAI-1), С-реактивного белка, что свидетельствует о вовлечении этих факторов в механизм патогенеза.

Использование определенных лабораторных показателей, как маркеров, для диагностики АНГБК, является перспективным методом.

Лечение

Для каждой стадии по ARCO определена продолжительность течения каждого из них. Для I степени и II степени — до 6 месяцев, III – 3-6 месяцев и мгновенным переходом в IV стадию.

Раннее начало лечения, пока из симптомов выявляется только незначительный дискомфорт в околосуставной области с иррадиацией в область паха и коленный сустав – чрезвычайно важно.

Задачи в период лечения:

С учетом того, что АНГБК – мультифакторная патология, необходимо использовать комплексный подход в диагностике, лечении и реабилитации, направленные на восстановление:

Лечение стадий 1-2

Представляется наиболее эффективным для благоприятного прогноза. Самое главное условие успешного лечения – строгое соблюдение режима. Следует отказаться от вредных привычек (алкоголь и курение), избегать перегрузки и переохлаждения пораженного сустава.

Терапия направлена по нескольким направлениям: прием медикаментов, физиотерапия и ЛФК.

Препараты. При асептическом некрозе назначаются следующие группы лекарственных средств:

Физиотерапия. Основная задача – простимулировать кровоток в тканях и запустить/ускорить регенераторные процессы.

Лечебная физкультура

Начальный этап – разгрузка пораженного сустава. В этом случае пациенту подбираются костыли, ходьба на которых может занять до года.

Если после терапии болевые ощущения уменьшились, и маркеры костного обмена нормализовались – через 2-3 месяца костыли отменяют. Но не стоит торопиться. Разгрузка сустава позволит снять боль и предупредить дальнейшее разрушение головки бедренной кости. Щадящий режим ускоряет заживление, оно проходит быстрее и легче.

С другой стороны, пациенту необходимо ЛФК. Специальный набор упражнений позволит уменьшить боль и отечность сустава, увеличить его подвижность. Физические упражнения разработают не только сустав, но и окружающие его мышцы, предупреждая развитие гипотрофии.

Пациентам с ожирением рекомендуется сочетать упражнения со специально подобранной диетой. Такое сочетание позволит добиться лучших результатов.

Особенно следует подчеркнуть важность лечебной физкультуры на этапе реабилитации. Она поможет не только разработать прооперированный/замененный сустав, но и не допустить его нестабильность.

Лечение 3-4 стадий некроза

Если сустав уже перешел в эти стадии, то процесс разрушения головки бедра уже начался. ЛФК и физиотерапия остаются в том же ключе, что и при начальных стадиях, а медикаментозная терапия претерпевает изменения. Это связано с выраженным болевым синдромом, который пациенты уже не в силах терпеть. Назначают более сильные обезболивающие (диклофенак, трамадол).

Лечебное воздействие дополняют внутрисуставными инъекциями гиалуроновой кислоты и введение богатой тромбоцитами плазмы.

Гиалуроновая кислота – важный компонент синовиальной жидкости. Подобные инъекции улучшают амортизацию конгруэнтных поверхностей, облегчают их скольжение относительно друг друга.

PRP-терапия (введение богатой тромбоцитами плазмы) активизирует процессы заживления. Это молодое, но перспективное направление. Под действием тромбоцитов усиливается выработка коллагена (основной «строительный материал» хрящевой, соединительной и костной ткани). Происходит интеграция остеобластов, помогающих строить новую ткань, улучшается микроциркуляция за счет образования новых сосудов.

Важно: несмотря на широту возможностей современной медицины, консервативной лечение эффективно только на ранних стадиях. При первых признаках разрушения головки сустав восстановлению не подлежит.

В этой ситуации будет приниматься решение о хирургическом вмешательстве. Основные сочетания групп оперативных методик [14]:

Ни одна операция не гарантирует полноценного выздоровления. Они уменьшают деструктивные процессы внутри сустава и снижают риск развития вторичного коксартроза.

Если не лечить

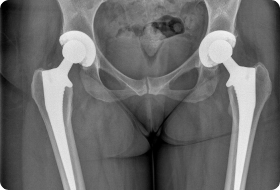

Асептический некроз головки тазобедренного сустава – тяжелая патология, которая сама не разрешится. Если оставить ситуацию без должного внимания, заболевание может привести к инвалидизации. В одном случае может развиться вторичный коксартроз, требующий замены сустава на протез (эндопротезирование тазобедренного сустава). Во время операции удаляется головка тазобедренного сустава вместе с частью бедренной кости и на их место ставится протез.

Замена сустава позволяет рассчитывать на благоприятный прогноз. Протез позволяет полностью восстановить утраченные функции.

Другим исходом заболевания может стать анкилоз – полная неподвижность в суставе. Происходит полная дегенерация хрящевого покрова суставных поверхностей с разрастанием соединительной фиброзной или костной ткани.

Инвалидность

АНГКБ сказывается на всех сферах жизни: здоровье, работоспособности, социализации. При длительном сроке заболевания на разных этапах консервативного лечения, пациенты были вынуждены сменить деятельность с повышенной физической активностью. Они выбирают профессии, не требующие длительного пребывания на «ногах», переездов и рядом с местом жительства.

Группа инвалидности таким людям определяется при проведении медико-социальной экспертизы в соответствии с Приложением к Приказу Минздрава РФ от 27.01.77 No 33 к Постановлению Минтруда и социального развития РФ от 27.01.1977 No 1: «Классификации и временные критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы».

Инвалидность присваивается на основании выраженности заболевания и снижении качества жизни. Изменение уровня инвалидности осуществлялось только в случае хирургического вмешательства.

Иными словами, наибольшей эффективностью в лечении асептического некроза обладает хирургическое вмешательство. Несмотря на внушительность консервативных методов лечения, доказанная эффективность сомнительна.

Заключение

В англоязычной литературе эту патологию называют именем Майкла Модика (M. Modic), который в 1988 году классифицировал патологические изменения (Modic changes) в позвонках и межпозвонковых дисках на 3 типа: Modic изменения 1 типа (асептический спондилодисцит), Modic изменения 2 типа (жировое перерождение костного мозга позвонков), Modic изменения 3 типа (уплотнение и склероз позвонков).Все три типа рассматриваются как стадии одного и того-же процесса, в котором асептический спондилодисцит (Modic 1 типа) является начальной, острой стадией и больше всего связан с болью в пояснице, а жировое перерождение костного мозга и склероз позвонков рассматриваются как поздние стадии и характеризуются уменьшением болей, затиханием процесса воспаления и уменьшением отека костного мозга.Описанные изменения носят, как правило, локальный характер и не затрагивают большое количество позвонков, что отличает это заболевание от анкилозирующих спондилодисцитов (болезни Бехтерева). Так же, это состояние, как правило, развивается без какой либо видимой причины, что отличает его от посттравматического спондилодисцита (болезни Кюмеля-Вернея), туберкулезного спондилодисцита и спондилодисцита возникшего после операции по удалению грыжи межпозвонкового диска.

Причины возникновения асептического спондилодисцита

Причины возникновения асептического спондилодисцита до сих пор до конца не выявлены. Предполагают роль изменений осанки, нестабильности межпозвонковых сегментов, аутоиммунного процесса, медленной инфекции. Единственная теория, которая находит экспериментальное (ссылка на англоязычную статью) и практическое подтверждение, это теория, по которой отек и асептическое воспаление костного мозга позвонков возникают в результате нарушения венозного оттока, питания костного мозга в позвонках, повышения внутрикостного давления.

Проявления асептического спондилодисцита

Асептический спондилодисцит (Modic изменения позвонков 1 типа) проявляется болью в пояснице и\или нижних конечностях. Боль в пояснице сильная, ноющая, практически постоянная, усиливающаяся в положении лежа на спине, усиливающаяся при вставании с кровати и при наклонах. Так же боль в пояснице усиливается после ночного сна и после длительного пребывания в положении сидя (например, при вставании из машины или из рабочего кресла). Некоторое уменьшение боли в пояснице и ногах отмечается после разминки или прогулки.Как правило боль в пояснице беспокоит длительное время, находясь на одном уровне или прогрессируя. В 30-40% случаев после нескольких лет течения болезни боли самостоятельно уменьшается и практически полностью проходит.

Подобное улучшение объясняется переходом Modic изменении позвонков 1 типа (асептического спондилодисцита) в Modic изменения позвонков 2 типа (жировое перерождение костного мозга позвонков), которые относятся к стадии затухания процесса и выздоровления. В 60-70% случаев боли в пояснице при асептическом спондилодисците сохраняются длительное время (от 2 лет до нескольких десятилетий).

Кроме боли в спине иногда наблюдается отечность поясницы и ног. Других расстройств, таких как онемение и слабость в ногах, нарушения мочеиспускания и стула, повышение температуры тела, озноба как правило не наблюдается при асептическом спондилодисците.

Чем опасен асептический спондилодисцит

Кроме длительной, стойкой, плохо поддающейся лечению боли в спине асептический спондилодисцит может приводить к ускорению разрушения рядом расположенных межпозвонковых дисков. Поскольку питание межпозвонкового диска производится от прилегающих позвонков, то отек и воспаление в них (что и представляет из себя асептический спондилодисцит) приводит к нарушению питания межпозвонкового диска, его ускоренному разрушению и образованию в конечном итоге грыжи межпозвонкового диска.

Причем удаление вновь образовавшейся межпозвонковой грыжи не приносит облегчения, а через некоторое время грыжа возникает вновь, поскольку причина образования грыжи не была устранена. При асептическом спондилодисците (Modic изменении позвонков 1 типа) может возникать отек и сдавление рядом расположенных нервных корешков, что в свою очередь вызывает усиление боли, распространение ее на ногу и возникновению онемения и слабости в ноге.

Так же длительно текущая боль в спине, характерная для асептического спондилодисцита, может принимать центральный характер, то есть, «зацикливаться» в голове. Это еще более осложняет лечение боли в спине и собственно асептического спондилодисцита.

Диагностика асептического спондилодисцита

Асептический спондилодисцит (Modic изменения 1 типа) и другие изменения костного мозга позвонков (Modic изменения 2 и 3 типов) достоверно выявляются только при проведении магнитно-резонансной томографии (МРТ). Причем чем мощнее аппарат (1,5 тесла и выше), тем более точно происходит диагностика Modic изменений позвонков.

Modic изменения 1 типа (асептический спондилодисцит) на изображениях, полученных при проведении МРТ, характеризуются гипоинтенсивным сигналом в Т1 режиме, гиперинтенсивным сигналом в Т2 режиме и гиперинтенсивным сигналом в режимах с жироподавлением (STIR, T2-FS, Trim).

Modic изменения 2 типа (жировое перерождение костного мозга позвонков) характеризуются гиперинтенсивным сигналом в Т1 режиме, гиперинтенсивным сигналом в Т2 режиме и гипоинтенсивным сигналом в режимах с жироподавлением (STIR, T2-FS, Trim).

Modic изменения 3 типа (уплотнение и склероз позвонков) характеризуются гипо- или изоинтенсивным сигналом в режимах Т1, Т2 и режимах с жиропадавлением.

Лечение асептического спондилодисцита

Лечение асептического спондилодисцита и боли в спине, возникающей в этом случае, представляет сложную задачу. Проводимое стандартное лечение (обезболивающие и противовоспалительные препараты, миорелаксанты, противосудорожные, антидепрессанты, физиотерапия, массаж) не приносят должного эффекта и длительного улучшения самочувствия. Нейрохирурги зачастую отказываются от проведения операции, а проведенные операции не приносят должного эффекта. За рубежом для лечения асептического спондилодисцита применяют длительные курсы антибиотиков (длительностью до 1 года), стабилизирующие операции на позвоночнике (с применением металлокнструкций), введение противовоспалительных гормонов (глюкокортикоидов) в межпозвонковый диск, однако перечисленные методы лечения не приносят достаточно выраженного эффекта.

В нашей клинике для лечения асептического спондилодисцита и боли в спине успешно применяется методика внутрикостных блокад и внутрикостная терапия. Основным отличием данного метода лечения асептического спондилодисцита и боли в спине является адресное воздействие на очаг воспаления и отек костного мозга. Внутрикостные блокады уменьшают интенсивность асептического воспаления, снижают отек косного мозга позвонков, приводят к улучшению кровотока в позвонках, межпозвонковых дисках, нервных корешках и окружающих тканях. Описанные эффекты позволяют значительно снизить или полностью вылечить боль в спине. Под действием внутрикостных блокад и внутрикостной терапии Modic изменения позвонков 1 типа (асептический спондилодисцит) полностью переходят в Modic изменения позвонков 2 типа (жировое перерождение костного мозга позвонков), что свидетельствует о стабилизации процесса и его заживлении.

Остеонекроз (ОН)

(аваскулярный некроз, асептический некроз, ишемический некроз кости)

, MD, PhD, Stanford University

Этиология остеонекроза

Наиболее частой причиной остеонекроза является травма. Нетравматический остеонекроз у мужчин возникает чаще, чем у женщин, бывает двусторонним более чем ( > ) 60% случаев и отмечается преимущественно в возрасте 30–50 лет.

Травматический остеонекроз

Наиболее частой причиной травматического остеонекроза является субкапитальный перелом проксимального отдела бедра Переломы тазобедренного сустава Переломы бедренной кости могут произойти в области головки, шейки, или области между или ниже вертелов (бугристостей) бедренной кости. Эти переломы типичны для пожилых, особенно на фоне остеопороза. Прочитайте дополнительные сведения

Нетравматический остеонекроз

длительное использование глюкокортикоидов;

чрезмерное употребление алкоголя

Риск остеонекроза повышается, если доза преднизона или эквивалентная доза другого кортикостероида составляет более ( > ) 20 мг/день в течение нескольких недель или месяцев, с накоплением кумулятивной дозы обычно более ( > ) 2000 мг, хотя в отчетах о клинических случаях описан остеонекроз после гораздо меньшего воздействия кортикостероидов. Примечательно то, что кортикостероид-ассоциированный остеонекроз часто является мультифокальным и может поражать как опорные, так и не опорные суставы, такие как плечевые. Риск остеонекроза также повышается при употреблении более ( > ) 3 доз алкоголя/день (более ( > ) 500 мл этанола/неделю) в течение нескольких лет. Некоторые генетические факторы повышают предрасположенность к остеонекрозу. Небольшие нарушения свертывания, связанные с дефицитом протеина С, протеина S, антитромбина III или наличием антител к кардиолипину ( Обзор тромботических заболеваний (Overview of Thrombotic Disorders) Обзор тромботических заболеваний (Overview of Thrombotic Disorders) У здоровых людей гомеостатическое равновесие находится между прокоагулянтными (свертывание), антикоагулянтными и фибринолитическими силами. Многочисленные генетические, приобретенные и внешние. Прочитайте дополнительные сведения ), выявляются у значительной части больных остеонекрозом.

Для лечения некоторых заболеваний, которые ассоциируются с остеонекрозом (например, системная красная волчанка), используют глюкокортикоиды. Судя по имеющимся данным, в таких случаях риск остеонекроза связан прежде всего с назначением кортикостероидов, а не с самим заболеванием. Около 20% случаев остеонекроза являются идиопатическими. Описаны случаи остеонекроза челюсти Остеонекроз челюсти (ОНЧ) Остеонекроз челюсти является поражением полости рта с вовлечением нижнечелюстной или верхнечелюстной кости. Он может вызвать боль или протекать бессимптомно. Диагноз устанавливается при наличии. Прочитайте дополнительные сведения у некоторых пациентов, получавших высокие дозы бисфосфонатов внутривенно. Нетравматический остеонекроз тазобедренного сустава примерно у 60% случаев бывает двусторонним.

Патофизиология остеонекроза

Остеонекроз связан с гибелью клеточного вещества и костного мозга. Развитие нетравматического остеонекроза может быть обусловлено эмболией сгустками крови или каплями жира, внутрисосудистым тромбозом и внесосудистой компрессией.

После сосудистого эпизода развивается репаративный процесс, направленный на удаление некротизированной кости и костного мозга и замещение их живой тканью. Если зона инфаркта невелика и не подвергается значительной нагрузке, процессы восстановления протекают успешно, а головка бедренной кости остается округлой. Тем не менее примерно у 80% пациентов, особенно при обширном инфаркте и в зоне нагрузки, коллапс инфарктной зоны опережает попытки восстановления и этот участок отмирает. Головка бедренной кости больше не округлая.

Так как остеонекроз обычно поражает дистальные участки (эпифизы и метафизы) трубчатых костей, суставная поверхность хряща становится уплощенной и неровной с участками коллапса, что в конечном счете может привести к развитию остеоартрита Остеоартроз (ОА) Остеоартроз представляет собой хроническую артропатию, характеризующуюся поражением и разрушением суставного хряща, сочетающуюся с другими суставными изменениями, в т. ч. гипертрофией костной. Прочитайте дополнительные сведения

Для получения дополнительной информации о патофизиологии остеонекроза, см. Osteonecrosis: Overview of New Paradigms in the Etiology and Treatment.

Симптомы и признаки остеонекроза

Общая симптоматика

Области, пораженные остеонекрозом, могут оставаться бессимптомными в течение недель или месяцев после сосудистого эпизода. Обычно после этого постепенно развивается боль, но она может возникнуть и остро. По мере прогрессирования компрессии сустава боль нарастает, усиливается при нагрузке и уменьшается в покое.

Поскольку многие факторы риска развития остеонекроза действуют системно (например, длительный прием кортикостероидов, чрезмерное потребление алкоголя, серповидноклеточная анемия), остеонекроз может быть многоочаговым. При серповидноклеточной анемии Серповидно-клеточная анемия Серповидноклеточная анемия (гемоглобинопатия) является причиной хронической гемолитической анемии, которая наблюдается практически исключительно у представителей негроидной расы. Она вызвана. Прочитайте дополнительные сведения

Специфические симптомы

Остеонекроз тазобедренного сустава вызывает боли в области паха, которые могут иррадиировать в бедро или ягодицу. Подвижность сустава ограничивается, появляется хромота.

СПОНК обычно вызывает внезапную боль в колене без предшествующей травмы; внезапное начало и локализация боли могут помочь отличить его от классического ОН. Боль чаще локализована на внутренней поверхности сустава, при этом наблюдаются болезненность, невоспалительные экссудативные изменения сустава и хромота.

Остеонекроз головки плечевой кости часто вызывает менее выраженные боли и функциональные нарушения, чем при поражении коленного и тазобедренного суставов.

В прогрессирующей стадии остеонекроза отмечаются боли и ограничение подвижности, при этом пассивные движения ограничиваются в меньшей степени, чем активные. Может возникнуть синовиальный выпот с клиническими проявлениями, особенно в коленном суставе; синовиальная жидкость имеет невоспалительный характер.

Диагностика остеонекроза

Остеонекроз следует предполагать в следующих случаях:

при переломах, ассоциированных с увеличением частоты остеонекроза, особенно если боли сохраняются или усиливаются;

при персистирующих спонтанных болях в тазобедренном, коленном или плечевом суставе, особенно если имеются факторы риска остеонекроза

На начальном этапе следует выполнить простое рентгенологическое исследование. Рентгенологическая картина может быть нормальной в течение нескольких месяцев. Ранние рентгенологические признаки включают локализованные очаги склероза и просветления. Позднее может появиться субхондральный симптом полулуния из-за перелома эпифиза. Затем развивается коллапс кости и уплощение суставной поверхности с последующим развитием дегенеративных изменений.

Если есть серьезные основания для клинических подозрений, а рентгенография не позволяет подтвердить диагноз, используют МРТ, которая является более чувствительным и специфичным методом. Необходимо исследовать оба тазобедренных сустава. Сцинтиграфия костей менее чувствительна и менее специфична, чем МРТ, и в настоящее время выполняется редко. КТ требуется редко, хотя иногда она может быть полезна для выявления коллапса сустава, который не определяется на обычной рентгенограмме, а иногда не виден даже на МРТ.

Лабораторные анализы, как правило, в норме и имеют небольшое значение для диагностики ОН. Однако с их помощью можно обнаружить первопричинное заболевание (например, нарушение коагуляции, гемоглобинопатию, липидные изменения).

Лечение остеонекроза

Симптоматические мероприятия (например, покой, ЛФК, нестероидные противовоспалительные препараты [НПВП])

Хирургическая декомпрессия и другие процедуры, стимулирующие репарацию

Эндопротезирование тазобедренного сустава

Нехирургическое лечение

Маленькие асимптоматические дефекты могут самопроизвольно подвергаться обратному развитию и не требовать лечения, особенно в местах не несущих весовую нагрузку.

Более крупные очаги, как симптоматические, так и асимптоматические, без лечения имеют худший прогноз, особенно если они локализуются а головке бедра. Желательно рано начинать лечение направленное на замедление или пред-отвращение прогрессирования очага и сохранение сустава. В настоящее время не существует методов, позволяющих полностью излечить эту патологию. Нехирургическое лечение включает медикаменты (например, бисфосфонаты) и физические методы (электромагнитные поля и акустичесике волны). Он дает обнадеживающие результаты в ограниченных исследованиях, но пока не нашло широкого применения. Ограничение нагрузки не позволяет улучшить долгосрочный исход. Если остеонекроз диагностирован на ранней стадии и если поражение не находится в зоне нагрузки и могут быть смягчены способствующие заболеванию факторы (например, прекращение приема кортикостероидов), небольшие поражения могут разрешиться без лечения. Несмотря на это, остеонекроз, с целью увеличения шансов на заживление без коллапса (сплющивания) суставов, часто лечат (например, с помощью такой простой процедуры, как стержневая декомпрессия).

Больным спонтанным остеонекрозом коленного сустава не проводят оперативного вмешательства, и боли обычно прекращаются самопроизвольно.

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение остеонекроза наиболее эффективно, если разрушения кости не произошло. Оно чаще используется при остеонекрозе коленного сустава, т.к. прогноз без лечения хуже, чем для других областей.

Декомпрессия выполняется наиболее часто. Из зоны некроза удаляют один или несколько фрагментов кости либо проделывают множественные маленькие каналы или отверстия для снижения внутрикостного давления и стимуляции репарации. Декомпрессия технически проста, и при правильном выполнении осложнения возникают очень редко. Необходимо ограничить нагрузку (нагрузка только по мере переносимости, с помощью костылей или ходунков) приблизительно на протяжении 6 недель. Большинство сообщений указывают на удовлетворительные или хорошие результаты отмечаются у 65% от всего количества пациентов и у 80% пациентов с незначительными поражениями тазобедренного сустава, которые излечиваются на ранних стадиях заболевания; однако сообщаемые результаты и, следовательно, потребность в полной замене тазобедренного сустава могут сильно различаться. В целом около 20–35% пациентов требуют полной замены тазобедренного сустава.

К другим методам относятся различные проксимальные остеотомии бедра и применение костных трансплантатов, как васкуляризованных, так и неваскуляризованных. Эти процедуры технически сложны, требуют ограничения нагрузки в течение 6 месяцев и в США выполняются нечасто. Существуют разные мнения о показаниях к их проведению и эффективности. Такие процедуры надо выполнять в отдельных центрах, имеющих опыт их использования и необходимое оснащение для получения оптимальных результатов.

Если значительное разрушение головки бедра и дегенеративные изменения вертлужной впадины вызывают сильные боли и нарушение движений, то артропластика обычно является наиболее надежным способом эффективного снятия боли и увеличения подвижности. Общепринятый метод – тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава. Хорошие и отличные результаты при эндопротезировании тазобедренного и коленного суставов наблюдаются в 95% случаев, и больным удается в основном восстановить повседневную активность в течение 3 месяцев. В большинстве случаев срок службы эндопротезов тазобедренного и коленного суставов составляет более > 15–20 лет.

Существует две альтернативы тотальному эндопротезированию – поверхностная артропластика (ПА) и полу-ПА. ПА предусматривает установку двух металлических чашек, одну из которых фиксируют в вертлужной впадине, а вторую на головке бедренной кости с образованием сочленения металл-металл. При выполнении полу-ПА металлическую чашку устанавливают только на головку бедра. В настоящее время такие процедуры редко показаны, поскольку они связаны с высокой частотой локальных осложнений, несостоятельности протеза и опасений относительно возможного длительного воздействия ионов металла на организм.

При остеонекрозе коленного и плечевого суставов нехирургическое лечение проводится чаще, чем при поражении тазобедренного сустава. Опыт использования декомпрессии и остеопластики невелик, но дает обнадеживающие результаты. На поздних стадиях может быть показано частичное или тотальное эндопротезирование суставов. Хотя спонтанный остеонекроз коленного сустава (SPONK) у принимающих горячие ванны обычно регрессирует без хирургического лечения.

Справочные материалы по лечению

1. Atilla B, Bakırcıoğlu S, Shope AJ, et al: Joint-preserving procedures for osteonecrosis of the femoral head. J.EFORT Open Rev 4(12):647-658, 2020. doi: 10.1302/2058-5241.4.180073.

2. Hernigou P, Dubory A, Homma Y, et al: Cell therapy versus simultaneous contralateral decompression in symptomatic corticosteroid osteonecrosis: A thirty-year follow-up prospective randomized study of one hundred and twenty-five adult patients. Int Orthop 42(7):1639−1649, 2018. doi: 10.1007/s00264-018-3941-8. Epub 2018 May 9.

3. Zhang C, Fang X, Huang Z, et al: Addition of bone marrow stem cells therapy achieves better clinical outcomes and lower rates of disease progression compared with core decompression alone for early stage osteonecrosis of the femoral head: A systematic review and meta-analysis. J Am Acad Orthop Surg, 2020. doi: 10.5435/JAAOS-D-19-00816. Epub 2020 February 28.

Профилактика остеонекроза

Риск остеонекроза, связанный с назначением глюкокортикоидов, может быть снижен при назначении их только по строгим показаниям в минимально допустимой дозировке в течение как можно более короткого времени.

Следует избегать чрезмерного употребления алкоголя и курения. Изучается эффективность использования различных препаратов (например, антикоагулянтов, вазодилататоров, липидоснижающих средств) для профилактики остеонекроза у больных с высоким риском.

Ключевые моменты относительно остеонекроза

Остеонекроз чаще всего возникает как осложнение перелома шейки бедра со смещением, но факторы, которые нарушают костный кровоток (например, серповидно-клеточная анемия), повышают риск нетравматического остеонекроза.

Остеонекроз следует предполагать у пациентов с необъяснимой нетравматической болью в тазобедренном, коленном или плечевом суставе (иногда в лучезапястном или голеностопном суставе) и после некоторых переломов, если боль сохраняется или усиливается.

Рентгенография позволяет подтвердить диагноз, но МРТ более чувствительна и специфична.

Небольшие повреждения регенерируют самостоятельно, но большинство крупных поражений, особенно в тазобедренном суставе, прогрессируют без лечения.

Нехирургическое лечение пока не получило широкого распространения, поскольку его эффективность еще не доказана.

Хирургическое лечение часто показано для предупреждения прогрессии и/или для облегчения симптомов, в частности, для ОН тазобедренного сустава.