Что такое острая болезнь

Особо опасные инфекции — условная группа чрезмерно опасных заболеваний

Особо опасные инфекции (ООИ) или инфекционные заболевания — болезни, которым свойственна высокая степень заражаемости. Они внезапно появляются и быстро распространяются, отличаются тяжелой клинической картиной и высокой степенью летальности.

К особо опасным инфекциям относят условную группу острых заразных болезней человека, которые соответствуют двум характеристикам:

Список ООИ впервые был представлен на 22-й сессии Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 26 июля 1969 года. Помимо перечня, ассамблея также установила Международные медико-санитарные правила (ММСП). Они были обновлены в 2005 году на 58-й сессии ВОЗ. Согласно новым поправкам, ассамблея имеет права делать выводы о состоянии с теми или иными болезнями в стране и по официальным отчетам государства, и по сообщениям из СМИ.

ВОЗ получила значительные полномочия по медицинскому регулированию инфекционной заболеваемости, спровоцированной ООИ.

Важно отметить, что сегодня в мировой медицине нет понятия «ООИ». Этот термин преимущественно используется в странах СНГ, а в мировой же практике под ООИ подразумевают инфекционные болезни, вошедшие в перечень событий, которые могут представлять собой чрезмерную опасность в системе охраны здоровья в международном масштабе.

Перечень ООИ

Всемирной Организацией Здравоохранения был составлен целый список из более ста болезней, способных быстро и массово распространяться среди населения. Изначально, по данным на 1969 год, в этот список входило всего 3 заболевания:

Однако позднее список был значительно расширен и все патологии, которые в него вошли, условно были разделены на 2 группы:

1. Заболевания, которые носят необычный характер и могут повлиять на здоровье населения. К ним относят:

2. Заболевания, любое проявление которых оценивается как угроза, поскольку эти инфекции способны оказывать серьезное влияние на здоровье населения и быстро распространиться в международных масштабах. Сюда же относят заболевания, которые представляют региональную или национальную проблему. К ним относят:

В России к этим болезням добавлены еще две инфекции — сибирская язва и туляремия.

Классификация особо опасных инфекций

Все ООИ классифицируют на три типа:

Самые распространенные ООИ

Наиболее часто встречаемые опасные инфекции:

Чума

Острое особо опасное заболевание, которое относится к зоонозным инфекциям. Источником и распространителем инфекции являются грызуны (в основном, крысы и мыши), а возбудителем — чумная палочка, устойчивая к условиям внешней среды. Чума передается преимущественно трансмиссивным путем через укусы блох. Уже с начала проявления болезни она протекает в острой форме и сопровождается общей интоксикацией организма.

К отличительным симптомам можно отнести:

Лечится чума антибиотиками (стрептомицином, террамицином). Легочная форма всегда заканчивается летальным исходом, так как возникает острая дыхательная недостаточность — больной погибает в течение 3-4 часов.

Холера

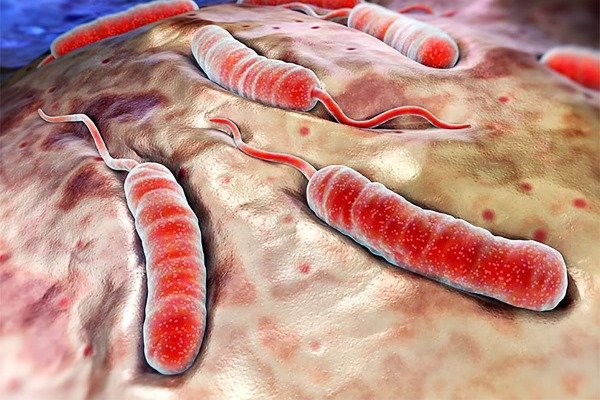

Острая кишечная инфекция с тяжелой клинической картиной, высоким процентом летальности и повышенной степенью распространяемости. Возбудитель — холерный вибрион. Заражение происходит в основном через зараженную воду.

Успех терапии во многом зависит от своевременности поставленного диагноза. Лечение подразумевает прием антибиотиков (тетрациклина) и внутривенное обильное введение специальных растворов, чтобы восполнить дефицит воды и солей в организме больного.

Черная оспа

Одна из самых высоко заразных инфекций на планете. Относится к антропонозным инфекциям, болеют ею исключительно люди. Механизм передачи — воздушно-капельный. Источником вируса натуральной оспы считается зараженный человек. Инфекция передается и от зараженной матери плоду.

С 1977 года не зарегистрировано ни одного случая заражения оспой! Однако вирусы черной оспы до сих пор хранятся в бактериологических лабораториях США и России.

Лечение оспы начинается с немедленной изоляции больного, основа терапии — гамма-глобулин.

Желтая лихорадка

Острая геморрагическая трансмиссивная инфекция. Источник — обезьяны, грызуны. Переносчиками являются комары. Распространена в странах Африки и Южной Америки.

Симптомы протекания болезни:

Если несвоевременно поставлен диагноз, самочувствие больного ухудшается с каждым днем, отмечается кровоточивость из носа, десен и желудка. Возможен летальный исход от полиорганной недостаточности. Заболевание легче предотвратить, чем лечить, поэтому проводится вакцинация населения в районах, где часты случаи патологии.

Сибирская язва

Лечение заключается в приеме антибиотиков, но важнее — введение вакцины, которая препятствует заражению.

Туляремия

Бактериальная зоонозная инфекция. Источник — грызуны, крупный рогатый скот, овцы. Возбудитель — грамотрицательная палочка. Механизм проникновения в организм человека — контактный, алиментарный, аэрозольный, трансмиссивный.

По сравнению с другими ООИ, туляремия поддается лечению в 99% случаев.

Грипп

К перечню ООИ относят птичий грипп — тяжелую инфекцию вирусного характера. Источник инфекции — перелетные водоплавающие птицы. Человек может заболеть при неправильном уходе за зараженными птицами или при употреблении мяса зараженной птицы в пищу.

Карантинные инфекции

Это условная группа инфекционных заболеваний, при которой накладывают карантин той или иной степени. Она не равнозначна с ООИ, но в обе группы попадают многие инфекции, которые требуют накладывания строго государственного карантина с привлечением военных сил, чтобы ограничить передвижения потенциально зараженных людей, оградить очаги поражения и т. п. К таковым инфекциям относятся, например, оспа и легочная чума.

Стоит отметить, что в последнее время ВОЗ сделала несколько заявлений о том, что нецелесообразно накладывать строгий карантин при возникновении в той или иной стране холеры.

Методы диагностики ООИ

Выделяют следующие методы диагностики ООИ:

Профилактика

Профилактика ООИ проводится на самом высоком уровне, чтобы предотвратить распространение заболеваний по территории государства. В комплекс первичных профилактических мероприятий входит:

В зависимости от типа инфекции, профилактические мероприятия могут различаться:

Итак, особо опасные инфекции — это смертельные инфекции, которые обладают высокой степенью заразности. За кратчайшие сроки они способны поразить большую часть населению, поэтому крайне важно соблюдать все меры предосторожности в работе с зараженными животными и птицами, а также своевременно проводить вакцинацию.

Состояния, при которых оказывается первая помощь

Понятие «экстремальные состояния» не следует смешивать с понятием «терминальные состояния». Главной отличительной чертой терминальных состояний является их необратимость без специальных экстренных медицинских мер помощи, в то время как многие формы экстремальных состояний могут быть самостоятельно обратимы. Даже в случаях неблагоприятного исхода в процессе развития экстремальных состояний отмечается, как правило, более или менее продолжительный период улучшения состояния организма — за счет включения многочисленных компенсаторно-приспособительных механизмов. Для терминальных состояний характерно прогрессирующее угнетение функций и угасание жизни.

К экстремальным состояниям относятся шок, коллапс, кома.

Экстремальные состояния и причины их возникновения

Шок может возникнуть под действием самых различных по характеру раздражителей, но отличающихся необычайной, чрезмерной силой — экстремальных. Причиной шока могут быть: тяжелая механическая травма, обширные ожоги II и III степени, попадание в организм гетерогенной или несовместимой по отдельным факторам крови, мощное действие ионизирующей радиации, электротравма, тяжелая психическая травма и т.п.

Всевозможные неблагоприятные воздействия на организм, предшествующие шокогенному раздражителю, действующие вместе с ним или после него облегчает возникновение шока и утяжеляют уже развившийся шок. К числу таких дополнительных факторов относятся кровопотеря, перегревание или переохлаждение организма, длительная гиподинамия, голодание, переутомление, нервное перенапряжение, психическая травма и даже такие, казалось бы, индеферентные раздражители как яркий свет, громкий разговор и т.п.

В зависимости от причины, вызывающей шок, выделяют следующие его виды: травматический, операционный или хирургический, ожоговый, анафилактический, гемотрансфузионный, кардиогенный, электрический, лучевой, психогенный или психический и др. Близок к шоку краш-синдром или синдром раздавливания.

Коллапс (лат. collaps — крах, падение) — близкий к шоку патологический процесс, клиническая картина позднего этапа которого очень сходна с картиной глубокого шока. Это острая сосудистая недостаточность, обусловленная падением тонуса артериол и вен и резким снижением артериального и венозного давления. Нарушения в ЦНС развиваются, в отличие от шока, вторично, вследствие сосудисто-сердечной недостаточности.

Кома (от греч. кота — сон, дремота) — бессознательное состояние, связанное с нарушением функции коры больших полушарий головного мозга, с расстройством рефлекторной деятельности и жизненно важных функций организма (кровообращения, дыхания, метаболизма). Отличительной особенностью любой комы является полная и стойкая утрата сознания. Кома может быть молниеносной, характеризующейся внезапной потерей сознания и постепенно развивающейся.

Терминальные состояния: признаки и симптомы

Терминальные состояния это крайне тяжелые и весьма опасные для жизни степени угнетения жизненных функций организма. К этому надо добавить, что тяжелые стадии шока III—IV степени также весьма близки к терминальным состояниям.

Причины терминальных состояний: острая кровопотеря, травматический и операционный шок, отравление, асфиксия, коллапс, тяжелая острая интоксикация (сепсис, перитонит и др.), нарушения коронарного кровообращения, электротравма и т. д.

Преагональное состояние характеризуется дезинтеграцией функций организма, критическим снижением артериального давления, нарушениями сознания различной степени выраженности, нарушениями дыхания.

Вслед за преагональным состоянием развивается терминальная пауза – состояние, продолжающееся 1-4 минуты: дыхание прекращается, развивается брадикардия, иногда асистолия, исчезают реакции зрачка на свет, корнеальный и другие стволовые рефлексы, зрачки расширяются.

По окончании терминальной паузы развивается агония. При агонии наблюдается: отсутствие сознания и рефлексов, резкая бледность кожных покровов, синюха в области конечностей, пульс не определяется или ощутим лишь на сонных артериях, тоны сердца приглушены. Одним из клинических признаков агонии является агональное дыхание с характерными редкими, короткими, глубокими судорожными дыхательными движениями, иногда с участием скелетных мышц.

Основными признаками клинической смерти являются:

Дополнительными признаками клинической смерти являются:

4. Трупные изменения:

Констатация смерти человека наступает при биологической смерти человека (необратимой гибели человека) или при смерти мозга.

Хронический и острый бронхит: чем опасна болезнь и как её лечить

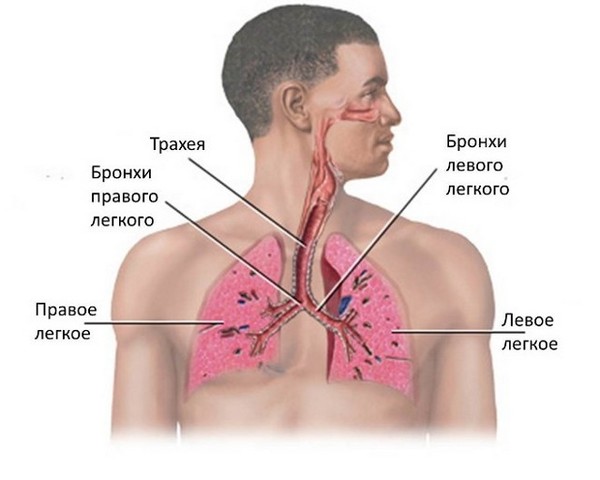

Бронхит – это патологическое состояние, при котором развивается воспаление бронхов. В свою очередь, бронхи – это пути, которые проводят воздух от трахеи к тканям легких, согревают воздушный поток, увлажняют и очищают его. Находятся они в нижней части трахеи и представляют собой две крупных ветви.

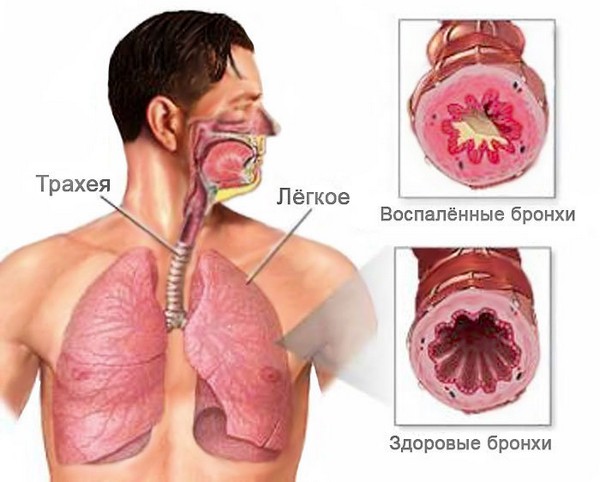

Болезнь вызывает воспаление слизистой оболочки или всей толщи бронхиальных стенок. Начинается чрезмерное выделение слизи, затрудняется дыхание. Организм пытается самостоятельно вывести лишнюю слизь, поэтому появляется сильный мучительный кашель. Патология может переходить из кратковременной острой в продолжительную хроническую форму, поэтому требует комплексного незамедлительного лечения.

Острый бронхит

Развивается в подавляющем большинстве случаев и представляет собой распространенное осложнение острой респираторной инфекции. Зачастую диагностируется у детей, так как они более восприимчивы к подобным инфекциям.

При остром поражении бронхов происходит размножение условно-патогенной микрофлоры. Слизистая меняет свою структуру, развивается поражение верхних слоев и стенок бронхов. Формируется отек слизистой, эпителиальные клетки отторгаются организмом, появляются инфильтраты на подслизистом слое. Процессы сопровождаются тяжелым продолжительным кашлем, который может сохраняться даже после излечения пациента.

Острая форма лечится в течение 3-4 недель. На протяжении этого времени восстанавливается структура и функции бронхов. При правильной и своевременной терапии прогноз благоприятный.

Хронический бронхит

При хроническом бронхите кашель с выделением мокроты наблюдается на протяжении не менее двух лет в течение трех месяцев ежегодно. При этом важно исключить наличие других причин кашля.

Такая форма чаще возникает у взрослых, так как формируется только при длительном раздражении бронхов. Причиной раздражения может быть не только многократно перенесенное острое заболевание, но и сигаретный дым, газы, пыль, химические испарения и прочие отрицательные факторы.

Продолжительное воздействие на слизистую бронхов неблагоприятных факторов вызывает изменения в слизистой, постепенное повышение выделения мокроты. Существенно снижается способность бронхов проводить воздух, а вентиляция легких нарушается.

Формы хронического бронхита

В зависимости от характера воспалительных процессов выделяют:

С учетом наличия нарушения проходимости (обструкции) дыхательных путей бронхит может быть:

По причинам развития болезни выделяют:

Причины заболевания

При острой и хронической формах причины развития патологического состояния бронхов несколько отличаются.

Острый бронхит в 90% случаев формируется в результате попадания в организм вирусной инфекции: гриппа, аденовируса, респираторно-синцитиального, коревого или коклюшного вируса, а также прочих возбудителей. Реже болезнь становится результатом бактериального поражения стафилококком, стрептококком, пневмококком и др.

Среди прочих факторов, которые способствуют развитию острой формы болезни:

При хронической форме основной причиной развития признано курение. У курильщиков болезнь диагностируют в 2-5 раз чаще, чем у некурящих людей. Табачный дым наносит вред как при активном, так и при пассивном курении.

Среди прочих предпосылок развития хронической формы – повторно перенесенные и частые острые бронхиты, ОРВИ, пневмонии, болезни носоглотки. Инфекционная составляющая в таких условиях усугубляет уже имеющееся поражение бронхов.

Симптомы бронхита

Признаки патологии отличаются в зависимости от острой или хронической формы течения болезни:

Осложнения

Острый бронхит может провоцировать осложнение в виде бронхопневмонии – инфекционно-воспалительного процесса, который поражает легкие, вызывает лихорадку, сухой кашель, общую слабость.

Бесконтрольное прогрессирование хронического заболевания приводит к регулярным острым пневмониям и со временем переходит в обструктивную болезнь легких. При этом сужается просвет и отекает слизистая дыхательных путей, частично разрушаются легочные ткани.

Хронический бронхит также может стать причиной развития легочной гипертензии, сердечно-легочной недостаточности, эмфиземы легких, бронхоэктатичской болезни, пневмонии и ряда других опасных заболеваний.

Когда стоит обратиться к врачу

Крайне важно не пускать болезнь на самотек. К врачу нужно обращаться при появлении первых симптомов возможного бронхиального поражения: кашля, повышенной температуры, недомогания. Врач проведет диагностику, укажет, как и чем лечить бронхит и кашель, а дальнейшая терапия пройдет в домашних условиях под контролем доктора. В большинстве случаев патология не требует госпитализации.

Бесконтрольное течение острой болезни в большинстве случаев приводит к усугублению симптоматики, повторному развитию заболевания, переходу в хроническую болезнь и формированию осложнений.

Чтобы определить болезнь и изучить степень поражения бронхов, необходима комплексная диагностика пациента и изучение клинической картины. Этим занимается терапевт или педиатр, который назначает необходимые для диагностики обследования. При необходимости он направляет пациента на консультации к пульмонологу и другим смежным специалистам.

Если по результатам опроса и осмотра у врача появились подозрения на бронхит или другие схожие болезни, назначаются дополнительные обследования:

Среди возможных дополнительных исследований: эхокардиография, электрокардиография, бронхография и др.

Лечение

Терапия бронхита носит комплексный характер, так как преследует цель избавить организм от инфекции, восстановить проходимость бронхов, устранить усугубляющие болезнь факторы.

В первые дни острой фазы необходимо придерживаться постельного режима, много пить, соблюдать молочно-растительную диету. Крайне важно отказаться от курения и поддерживать влажность воздуха в помещении, где находится больной, на уровне 40-60%.

Медикаментозная терапия острой стадии cводится к приему препаратов, которые облегчают симптомы и предотвращают развитие осложнений. Для этого используют:

Важную роль играет физиотерапия. Улучшить состояние пациента помогает лечебная гимнастика, физиотерапия, вибрационный массаж.

Хроническая форма заболевания требует продолжительного лечения как при обострении, так и во время ремиссии. Схема терапии предусматривает прием перечисленных препаратов по назначению врача, а также интенсивную программу легочной реабилитации, которая помогает снизить проявления болезни.

Максимально важно устранить из жизни пациента причину, которая спровоцировала развитие хронического бронхита, вести здоровый образ жизни, укреплять иммунитет и правильно питаться.

Профилактика бронхита

Профилактика легочных заболеваний – это комплексный и систематический процесс, цель которого – укрепить защитные силы организма и минимизировать воздействие факторов риска. Для этого необходимо в первую очередь отказаться от курения, защищать легкие от пыли, вредных химических соединений, слишком горячего или сухого воздуха. В рамках профилактики важно своевременно лечить хронические инфекции, предотвращать аллергические реакции и обязательно обращаться к врачу при первых признаках заболевания, проходить ежегодную вакцинацию от гриппа и пневмонии.

Хронические инфекции: инновационные идеи в области патогенеза, лечения, вакцинации

For effective treatment of chronic infectious diseases some innovative approaches were suggested that include: diagnostic, autoimmunity assessment, complex therapy targeted to eliminate the agents, immunity restoration including intestine immunity and further rehabilitation.

Нерешенные проблемы патогенеза, лечения хронических заболеваний встают все острее. В настоящее время показано, что при большинстве хронических заболеваний, ранее считавшихся неинфекционными, выявляются латентные или активные бактериально-вирусные процессы [1, 2].

Хронические инфекционные заболевания, как правило, являются сочетанными (микст-инфекции). Вcе чаще они трудно поддаются лечению, носят рецидивирующий характер, в ряде случаев отмечается их непрерывное течение.

Многократно проводимая антибактериальная терапия оказывается не всегда эффективной, часто имеет место иммуносупрессивное, выраженнное побочное действие антибиотиков. То есть иммуносупрессивная терапия при хронических инфекционных процессах и хронических заболеваниях патогенетически не всегда обоснована. Есть ли альтернатива?

При проведении вакцинации также могут отмечаться побочные эффекты, в том числе выраженные. Введение вакцин в ряде случаев вызывает развитие слабого специфического иммунного ответа, или, наоборот, выявляется гиперреактивность, при этом могут активироваться очаги хронической инфекции, нарушаться механизмы иммунорегуляции, приводящие к развитию аутоиммунных процессов [3].

К решению данных вопросов можно подойти с позиций современных знаний в области иммунофизиологии и иммунопатологии [1–3, 5–7].

Все болезни являются инфекционными, если не доказано другого [1]

Колонизация микроорганизмами слизистых начинается еще внутриутробно (во время беременности, от матери). После рождения микроорганизмы поступают во внутреннюю среду через дыхательные пути, пищеварительный тракт с пищей, по мере взросления этот процесс ассимиляции увеличивается.

Факторами, усиливающими поступление микроорганизмов, являются вредные привычки (например, курение), поездки в различные страны, заболевания желудочно-кишечного тракта.

Один из механизмов воздействия генов микроорганизмов на геном человека следующий. Гены микроорганизмов участвуют в активации ключевого ядерного фактора транскрипции NF-каппа-би, который запускает продукцию ряда белков, поддерживающих воспалительные процессы (ферменты, медиаторы, цитокины).

В настоящее время исследованиями, проведенными в различных странах [1–3, 5–7], убедительно показано, что в патогенезе большинства хронических заболеваний имеется «инфекционная составляющая» (при сердечно-сосудистых, эндокринных, психических, аутоиммунных и др. заболеваниях).

T. Marshall в своих исследованиях показал, что при аутоиммунных заболеваниях в клетках различных органов, в крови выявляются геномы вируса Эпштейна–Барр, цитомегаловируса, вируса гепатита С, Chlamydia trachomatis, грибов.

То есть геном микроорганизмов (в настоящее время обнаружено более 1 миллиона генов микроорганизмов по сравнению с 25 тысячами генов человека) при большинстве хронических заболеваний выявляется во многих клетках организма.

Феномен антигенной молекулярной мимикрии

В патогенезе хронических заболеваний, в том числе при хронических инфекционных заболеваниях, большое значение имеет феномен антигенной молекулярной мимикрии. Антигены микроорганизмов [2] стимулируют иммунный ответ, который направлен не только на элиминацию вирусов, бактерий, но и на «сходные» органные и тканевые белки (антигены). Так, у 80% людей имеются аутоантитела к тиреоглобулину, антигенам миокарда и др. без клинических признаков заболевания.

При частых обострениях хронических инфекционных процессов, определенном генотипе (особенности HLA-системы), нарушениях в регуляции иммунного ответа может возникнуть аутоиммуный процесс.

Комплексная оценка аутоиммунитета — инновационный подход к диагностике при хронических заболеваниях

В настоящее время хорошо известно, что все основные события, связанные с воспалительными процессами, развиваются в органах, т. е. местно. Изменения в периферической крови указывают на системность, распространенность, наличие выраженной активности воспалительного процесса.

В течение 20 последних лет активно развивается инновационный подход к диагностике различных заболеваний: появился иммунологический метод, позволяющий оценивать наличие и степень выраженности воспалительного процесса в основных органах и системах [5, 6].

При этом осуществляется комплексная оценка аутоиммунитета — «Иммунная карта» (производство тест-систем — МИЦ «Иммункулус», международный сертификат СЕ). В нашей клинике в течение 7 лет проводится данное обследование (более 15 000 пациентов). Показано его высокое клинико-диагностическое значение [7].

Данное исследование основано на последних достижениях науки. Показано, что аутоантитела выполняют в организме здоровых лиц важнейшие физиологические функции: они — «мусорщики», удаляют продукты физиологической гибели (апоптоза) из органов и тканей, переносчики, защищают активные молекулы (например, гормоны) от действия ферментов. Аутоантитела первыми «выступают на защиту органа» от вирусов, бактерий при обострении инфекционного процесса (так, при ОРВИ имеет место поликлональная активация аутоиммунитета — транзиторно повышается уровень практически всех аутоантител).

Новые подходы к лечению хронических инфекционных процессов

При хронических инфекционных процессах VDR-рецептор заблокирован, инактивирован микроорганизмами.

В настоящее время обнаружено [1], что препарат олмесартана медоксомил (Кардосал) обладает высокой противовоспалительной активностью при различных заболеваниях, в том числе аутоиммунных, он способен восстанавливать активность VDR-рецептора. При этом прием данного препарата должен осуществляться длительно, практически постоянно. Этот препарат относится к группе сартанов (антагонисты рецепторов ангиотензина II) (Диован, Лозап и др.), которые применяются для лечения артериальной гипертензии.

Противовоспалительным эффектом, основанным на новом механизме действия, обладают экстракты босвеллиевой кислоты (из ладанного дерева), экстракты семян сибирской кедровой сосны. При применении данных препаратов происходит блокада активности ядерного фактора NF-каппа-би [4], при этом подавляется синтез провоспалительных цитокинов и др. (интерлейкина-1, фактор некроза опухолей альфа, бета, ряда металлопротеиназ).

При лечении хронических бактериально-вирусных инфекций нами используется инновационный метод диагностики «Иммунная карта», позволяющий выявлять новые звенья патогенеза, подбирать и оценивать эффективность терапии.

В комплексную терапию включается специфическое лечение активной, преобладающей в данный момент бактериально-вирусной инфекции с последующей длительной реабилитацией, которая может осуществляться в течение нескольких месяцев. При этом показали свою высокую эффективность препараты — Глицирам 2 табл. 3 раза в день, производные бетулина — Суперантитокс 50 мг 1 раз в день, экстракты из босвеллиевой кислоты 10 мг 1 раз в день.

В комплексном лечении и реабилитации пациентов с хроническими инфекционными (воспалительными) процессами нами обязательно применяется коррекция состояния кишечника (важнейшего органа иммунитета) и органов желудочно-кишечного тракта, билиарной системы. В частности, пробиотики рекомендуется применять длительно: 2 и более месяцев.

Указанный выше комплексный подход к лечению и реабилитации хронических бактериально-вирусных процессов приводит к нормализации исходно нарушенного аутоиммунного звена иммунитета (часто исходно сниженного «среднего уровня аутоантител», нормализации содержания в сыворотке «органных аутоантител»), это сочетается со стойкой ремиссией хронических инфекционных процессов, с ремиссией хронических заболеваний: удается «снять» резистентность к базисным препаратам при тяжелых заболеваниях (системная красная волчанка, ревматоидный артрит, неспецифический язвенный колит), уменьшить дозировку базисных препаратов.

«Ядром» хронических заболеваний является синдром кишечной дисфункции

Состояние иммунитета кишечника ослабляется наличием дисбиоза (синдрома избыточного бактериального роста, повышенной проницаемости, пищевой непереносимости).

Нарушенное состояние кишечника невозможно восстановить без нормализации работы вышележащих органов — желудка, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы. Поэтому в комплексную терапию хронических инфекционных заболеваний входит лечение патологий желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Вакцинация. Спорные вопросы. Предлагаемые решения

Вакцинация вызывает споры даже среди специалистов. С одной стороны, профилактическая вакцинация необходима прежде всего в «группах риска» у лиц со сниженным иммунитетом. Но именно в этих группах ответа на вакцинацию может не быть, а «живые» вакцины могут вызывать специфические воспалительные процессы (например, вакциноассоциированный полиомиелит, «БЦЖиты»).

Известные иммунологи (академик РАН Черешнев В. А., Shoenfeld Y., 2012) указывают, что введение комплексных вакцин не всегда согласовывается с основными законами функционирования иммунитета: силы, конкуренции антигенов, интервалов, суммации раздражений.

При использовании вакцин описана еще одна достаточно новая проблема — синдром ASIA [3]. Адъюванты, используемые в вакцинах для усиления действия антигенов, могут вызывать у лиц с особенностями генотипа (HLA) повышенную предрасположенность к развитию аутоиммунных процессов. Подобный эффект могут оказывать латекс, силикон.

В наших работах [8, 9] убедительно показано, что у детей с увеличенной вилочковой железой, регистрируемой в момент вакцинации, или имевших гиперплазию тимуса в анамнезе у 60% не вырабатывался защитный титр антител к дифтерийному компоненту вакцин АКДС и АДС (независимо от фирмы-производителя вакцин и лабораторий, в которых контролировался уровень антител). После проведения иммунотропной терапии содержание специфических антител достигало защитного уровня.

В связи с этим мы рекомендуем перед вакцинациями, прежде всего у детей первых месяцев и первых лет жизни, определять величину тимуса (по УЗИ).

Можно ли избежать осложнений при проведении вакцинаций?

В настоящее время существуют лабораторные методы, позволяющие проводить вакцинацию с минимальным риском осложнений, что особенно важно в «группах риска».

Для профилактики осложнений перед вакцинацией в настоящее время в «СМ-Клиника» проводится иммунологическое обследование «Иммунная карта — вакцина». В данном исследовании одновременно определяется комплекс показателей, указывающих на наличие или отсутствие признаков системной активации (или супрессии) иммунитета (уровень аутоантител к ДНК, бета-2-гликопротеину, к интерферонам альфа и гамма, ревматоидный фактор).

Заключение

Для более эффективного лечения хронических инфекционнных заболеваний нами используются инновационные подходы, включающие: диагностику — оценку аутоиммунитета («Иммунная карта» — 24 показателя), комплексную терапию, направленную на элиминацию возбудителей, восстановление иммунитета, в том числе иммунитета кишечника, лечение заболеваний органов ЖКТ, последующую реабилитацию.

В настоящее время существует лабораторное обследование «Иммуная карта — вакцина», позволяющая снизить риск появления осложнений при вакцинации до минимума, что особенно важно в «группах риска».

Рекомендуется перед проведением первой вакцинации детям первых месяцев жизни проводить УЗИ тимуса (диагностика тимомегалии или гипоплазии тимуса) для определения дальнейшей тактики ведения ребенка.

Литература

А. В. Симонова*, доктор медицинских наук, профессор

Л. Г. Кузьменко**, доктор медицинских наук, профессор

И. С. Лебедева*

И. Д. Баранова*, кандидат медицинских наук

В. В. Арзямова**, кандидат медицинских наук

Медицинский центр «СМ-Клиника»,

ГОУ ВПО РУДН Минобрнауки России, Москва