Что такое острый верхнечелюстной синусит у взрослых

Верхнечелюстной синусит

Верхнечелюстной синусит (от лат. «пазуха» и «воспаление») — это воспаление слизистой оболочки соответствующих пазух носа. Причины этого заболевания различны: аллергия, ринит, больные зубы, воспаление тканей вокруг зубов, травмы. Лечение включает в себя консервативные процедуры, домашние средства и хирургическое вмешательство.

Что такое верхнечелюстной синусит?

У человека есть несколько видов пазух: лобные, клиновидные, верхнечелюстные и ячейки решетчатого лабиринта. В каждом из этих видов может произойти воспаление слизистой оболочки. Тогда начнется синусит. Верхнечелюстной синусит иначе называется гайморит и представляет собой воспаление придаточных пазух носа.

Впервые верхнечелюстные пазухи проиллюстрировал Леонардо да Винчи, а уже саму болезнь открыл Натаниэль Гаймор — британский хирург и анатом (он же подробно описал верхнечелюстные пазухи в своем трактате 1651 года). В то время гайморит лечили домашними методами и прогреванием.

Симптомы

Симптомов заболевания довольно много: головная, височная боли, течение из носа, боль в области носа, повышенная температура (до 38 °C), утомление, слабость, отсутствие аппетита, бессонницы, озноб, кашель, потеря обоняния, заложенность носа, обильное потоотделение, слезящиеся глаза.

Осложнения

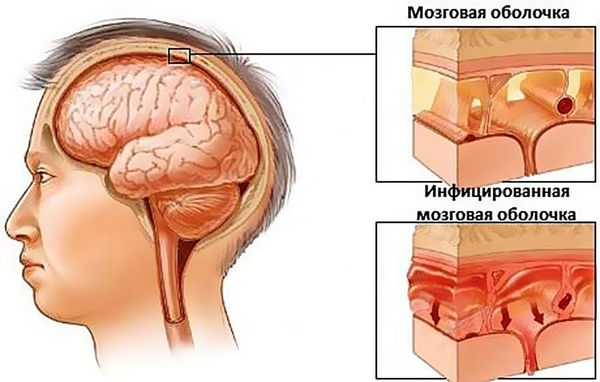

Внутричерепные осложнения: закупорка сосудов, нагноения в оболочке мозга, орбитальные осложнения (до остеомиелита).

Типы и виды верхнечелюстного синусита

В зависимости от этиологии (причины возникновения) болезни различают риногенные, одонтогенные, травматические и аллергические верхнечелюстные синуситы.

Риногенный гайморит возникает на фоне течения ринита (когда воспаляется слизистая оболочка носа). Слизистая оболочка — главное препятствие на пути инфекций. При попадании на нее бактерий развивается насморк или ринит. Основания возникновения ринита различны: вирусы, гипертермия, аллергии, снижение защитных свойств организма, проникновение синтетических средств, влияние сухого воздуха, слишком продолжительное применение лекарств с сосудорасширяющим или сосудосуживающим действием.

Характеризуется ринит заложенностью, течением из носа, нарушением кровообращения в полости носа, развитием застойных кровяных явлений. Всего существует 4 вида ринита: аллергический, хронический, острый, вазомоторный.

Одонтогенный синусит возникает вследствие воспаления слизистой верхнечелюстной пазухи из-за инфекции от нездорового зуба, тканей вокруг него, образовавшегося сообщения между пазухой и полостью рта после удаления зуба. Симптомами этого заболевания могут быть апатия, потеря аппетита, головная боль, ломота в висках, выделения из носа или уха, кашель, насморк и другие. В зависимости от протекания болезни выбирают разные способы лечения: антибактериальную терапию и промывание гайморовых пазух, откачивание гноя или операцию.

Травма гайморовой пазухи или челюсти также может привести к возникновению синусита.

Причиной аллергического гайморита служит гиперчувствительность организма к одному из раздражителей. Начинается заболевание в полости носа, а затем распространяется на гайморовые пазухи. Что же обычно служит аллергеном? Это пыльца в период цветения, шерсть и экскременты домашних любимцев, пылевые клещи, лекарства, бытовая химия, духи, косметика, химикаты, грязный городской воздух.

По длительности недуга синуситы делят на:

По степени тяжести симптомов синуситы бывают:

Как проводится диагностика верхнечелюстного синусита

Во время диагностики заболевания необходимо собрать ряд показаний: узнать о жалобах, записать симптомы, проанализировать анамнез пациента и провести обследование (компьютерная томография, рентген).

Возможные симптомы: головная, височная боль, носовые и ушные выделения, накопление слизи на задней стороне глотки, интоксикация (в тяжелых случаях).

Анамнез должен содержать сведения о перенесенных заболеваниях, травмах, переохлаждениях и т.д.

Осмотр, как правило, заключается в пальпации и перкуссии в области околоносовых пазух, а также включает фарингоскопию и риноскопию.

Лечение

1. Этиотропная терапия

Быстрых результатов в терапии помогает добиться назначение средств против бактерий (главных возбудителей острого синусита):

2. Пункция

Данный способ применяют, если не удалось вылечить болезнь медикаментозно. Является самым известным способом для удаления гноя из верхнечелюстных пазух. Довольно болезненный, в отличие от других процедур.

3. «ЯМиК»-катетеризация

Довольно результативное средство в борьбе с верхнечелюстным синуситом, не вызывает осложнений. Достаточно болезненная процедура, как и пункция, больные не всегда хорошо могут ее переносить.

Важно: выполнение операции нецелесообразно при изолированном поражении одной околоносовой пазухи, так как можно занести инфекцию в здоровые околоносовые пазухи.

Лечение симптомов верхнечелюстного синусита

Симптоматическое лечение гайморита включает в себя топические деконгестанты (такие как ксилометазолин и оксиметазолин), которые улучшают вентиляцию околоносовых пазух, муколитики (например, карбоцистеин), улучшающие секрецию слизи, местные антисептические препараты (мирамистин и другие) и ирригационную терапию (к примеру, носовой душ, перед применением которого нужно применить сосудосуживающие препараты), вымывающие слизь и убивающие микробов в полости пазух, топические глюкокортикостероиды, комбинированные средства (нестероидные и противовоспалительные препараты — парацетамол, ибупрофен).

Среди наиболее действенных препаратов для лечения симптомов синусита можно выделить Сиалор на основе ионов серебра. Он оказывает противовоспалительное действие, препятствует размножению бактерий. Благодаря мягкому действию препарата сохраняется баланс микрофлоры и создаются благоприятные условия для регенерации слизистой носа.

Хирургическое вмешательство

Лекарственные методы лечения не всегда эффективны, иногда необходимо прибегнуть к помощи операции. При этом различаются как подходы к больным пазухам (экстраназальный, эндоназальный, комбинированный), технологии хирургии (увеличительные приборы и освещающие устройства), так и методы хирургии.

Важно: после перенесенного синусита пациенты должны периодически (не реже раза в 3 месяца) наблюдаться у оториноларинголога.

Лечение дома

Вариантом лечения верхнечелюстного синусита дома являются паровые ингаляции, благодаря которым улучшается кровообращение, разжижаются скопления слизи, а также улучшается приток лекарств из крови. Но при остром течении верхнечелюстного синусита такой способ опасен, он может спровоцировать генерализацию инфекционного процесса.

Можно делать ингаляции с отваром трав (календула, чистотел, лавровый лист, череда шалфей, ромашка). В закипевшую воду добавляют спиртовую настойку прополиса (1 чайная ложка на 0,5 л отвара) и пару капель йода.

Кроме подобных ингаляций можно дышать и над вареным картофелем. Важно: дышать нужно по 10 минут ежедневно, курс — неделя.

Прогревают нос и поваренной солью в мешке, варены яйцом, синей лампой. Промывают нос следующим раствором: 1 чайная ложка на стакан, фурацилин (2 таблетки, отвары трав (шалфей, чистотел, ромашка). Повтор процедуры может быть до 10 раз в день.

Профилактика

Среди профилактических мероприятий, которые помогут значительно снизить риск развития заболевания, можно выделить следующие:

Острый синусит

В течение года человек неоднократно сталкивается с респираторными заболеваниями.

Эпидемии ОРВИ и гриппа стали привычными спутниками сезонного колебания температур, похолоданий, проблем иммунитета. И противостоять болезням могут далеко не все. Синусит чаще всего посещает организм именно в момент его ослабления вирусными заболеваниями, словно паразитируя на «жертве», которая не в силу дать отпор.

Синусит способен осложнить протекание любого респираторного заболевания. Ежегодно в мире около 700 тысяч человек переносят этот недуг. При этом статистика не учитывает случаи, когда пациенты самостоятельно распознают симптомы и справляются с проблемой. Однако даже такие цифры говорят о необходимости вовремя предотвращать прогрессирование болезни.

Причины острого синусита у взрослых и детей

Причины проявления острого синусита у взрослых и у детей аналогичны 2 :

Придаточные пазухи поражает вирус, бактерии или грибки, которые попадают на слизистые оболочки из внешнего окружения. Для острого синусита, как уже выяснили, свойственны вирусные и изредка бактериальные формы. Грибковая форма чаще относиться к хроническому синуситу.

Синусит, как осложнение острой респираторной инфекции, чаще встречается у людей, которым свойственны 1 :

Симптомы острого синусита

Поскольку болезнь часто развивается на фоне респираторной инфекции, то начальный этап развития острого синусита отследить сложно. Яркие симптомы возникают в тот момент, когда признаки ОРВИ уже начали ослабевать.

Симптомы острого синусита у взрослых:

Симптомы острого синусита у детей:

Симптомы острого синусита у маленьких детей могут несколько отличаться, так как у них слабее иммунная защита. Проявления болезни в младенческом возрасте следующие 3 :

Если подобное ухудшение здоровья наблюдается на фоне ОРВИ, лечить его самостоятельно невозможно. Острый синусит у детей может быть чреват осложнениями.

Виды острого синусита, клинические проявления

Клиническое проявление синусита определяют и разделяют по локализации воспаления и его проявлении 1 :

Лечение острого синусита

Чем раньше выявлено заболевание, тем эффективнее и быстрее оно будет поддаваться терапии. Лечение включает в себя 4 :

Дополнительно к терапевтическим действиям могут быть назначены сосудосуживающие препараты в виде капель или спреев, которые облегчат очищение полости носа и пазух. Главное – не злоупотреблять и четко соблюдать инструкции, иначе капли вызывают привыкание.

Попадая на слизистые оболочки носа, препарат активирует местный иммунитет.

Своевременное лечение, правильно подобная тактика и следование предписаниям помогут быстро вылечить острый синусит. Практика лечения острых синуситов показывает, что соблюдение всех перечисленных принципов позволяют гарантировать полное выздоровление в течение семи или десяти дней.

Острый верхнечелюстной синусит: виды, симптомы, лечение

Острый верхнечелюстной синусит: виды, симптомы, лечение

Острый верхнечелюстной синусит — это воспаление, которое затрагивает придаточные пазухи носа. Заболевание широко распространено как у взрослых, так и у детей, и может начаться с обычного насморка. Стоит запустить его на несколько месяцев и не озаботиться лечением — и в пазухах размножатся бактерии, которые и повлекут за собой развитие патологии.

Можно ли лечить синусит в домашних условиях, как он проявляется, легко ли распознать его на ранней стадии? Расскажем обо всём подробнее.

Причины развития синусита

Развитие воспаления в большинстве случаев провоцируют вирусные инфекции, поэтому лучшая защита от гнойного синусита — укреплённый иммунитет. Чем лучше вы заботитесь о себе, тем ниже вероятность заболеть.

Однако есть и другие причины, по которым возникает эта патология. Среди них следующие:

искривление носовой перегородки — из-за него затрудняется отхождение слизи из носовых пазух;

насморк, осложнённый аллергическими реакциями;

полипы в области носа;

травмы носовых пазух.

Также не стоит забывать и об образе жизни: осложнения, которые приводят к острому синуситу, нередко возникают у курящих людей — в том числе и у курящих пассивно. Следите за тем, чтобы сигаретного дыма в вашей жизни было как можно меньше вне зависимости от того, злоупотребляете вы сами или нет.

Конечно, бывают и другие случаи: например, однотогенный синусит развивается из-за воспалительных процессов, связанных с зубами, поэтому его возникновения можно избежать благодаря регулярным осмотрам у стоматолога.

Формы, виды и типы синусита

С учётом того, с какой именно стороны воспалились носовые пазухи, выделяют левосторонний и правосторонний синусит. Если же пациент не получил своевременное лечение, любой этот тип может перерасти в двусторонний — он причиняет больший дискомфорт.

Среди видов синусита в зависимости от размещения очага воспаления выделяют четыре:

фронтальный — воспаление локализовано в лобной пазухе и сопровождается головной болью;

этмоидальный — воспаление локализовано в решетчатой пазухе, боль распространяется на переносицу и основание носа;

сфеноидальный — воспаление локализовано в клиновидных пазухах, боль ощущается в области темени и затылка;

хронический верхнечелюстной гайморит — воспаление локализовано в гайморовых пазухах, сопровождается болью в областях под глазами.

В зависимости от того, как именно протекает болезнь, выделяют ещё несколько типов синусита. Так, катаральный — достаточно лёгкий вариант, который проходит быстро, с обильными выделениями и отёком пазух.

Гнойный синусит — более тяжёлая форма. Нередко сопровождается повышением температурой, ломотой в костях. Воспаление быстро развивается и распространяется за пределы пазух, выделяется большое количество гноя.

Смешанный синусит характеризуется двумя различными видами выделений: слизистыми и гнойными.

Симптомы острого синусита

У взрослых и у детей синусит проявляется по-разному в соответствии с тем, успели ли возникнуть осложнения, какая форма болезни поразила человека и сопровождается ли она какими-либо сопутствующими заболеваниями. Однако при этом существуют симптомы, характерные почти для всех видов синусита.

Среди них следующие:

проблемы с носовым дыханием;

припухлости в области тех пазух, которые воспалились;

боль во лбу и переносице;

гнойные выделения из носа — как умеренные, так и обильные;

сухой рефлекторный кашель, который усиливается ранним утром и поздним вечером;

повышенная температура в периоды обострения.

Если вы заметили хотя бы два-три таких симптома — самое время отправляться к врачу. Особое внимание стоит обратить на выделения, особенно если они обильны.

Лечение острого синусита

Многие интересуются, как лечить синусит народными средствами, чтобы пойти к специалисту только в крайнем случае. Это большая ошибка: избавиться от такого заболевания можно либо медикаментозно, либо хирургически, а использование непроверенных средств приведёт только к ухудшениям.

Лечить синусит и взрослому, и детям нужно только под контролем проверенного врача — так получится достичь эффективного результата и избежать осложнений.

Медикаментозное лечение включает в себя следующие препараты:

антибиотики широкого спектра действия, чтобы устранить воспаление. Если воспалительный процесс в организме остановится, переживать ход болезни станет намного проще — например, без температуры вас не будет мучить жар;

местные стероидные противовоспалительные препараты;

промывания носа раствором соли, чтобы очистить его и упростить отхождение выделений;

ингаляции лекарствами с помощью небулайзера.

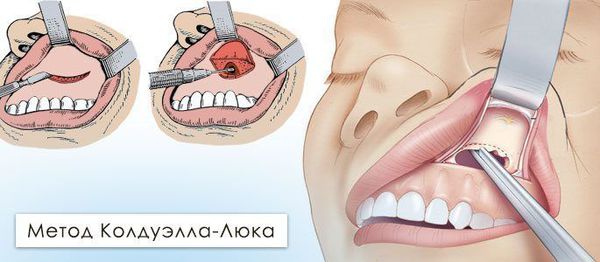

Что касается операций, в запущенном случае можно потребоваться радикальная синусотомия: это хирургическое вмешательство, в ходе которого через ротовую полость или лобную зону делают разрез и очищают воспалённую пазуху.

Профилактика синусита

Чтобы не допустить развития подобной патологии, нужно как минимум отказаться от вредных привычек и пересмотреть рацион: чем крепче организм, тем реже вы болеете.

Также стоит подумать о выборе подходящего витаминного комплекса, регулярных прогулках и любой другой физической активности — например, отлично подойдёт бассейн.

Не забывайте и о регулярных осмотрах. Даже если вам кажется, что с организмом всё в полном порядке, обследоваться каждый год всё равно необходимо: это поможет обнаружить болезнь на начальной стадии, когда симптомов может и не быть, и быстро избавиться от неё.

Позаботьтесь о себе с помощью лучших специалистов!

Наша главная гордость — высококвалифицированные врачи, многие из которых прошли специализацию в ведущих лечебных центрах Москвы, С.-Петербурга, Германии и Швейцарии. В клинике прекрасно прижилась система личных и семейных докторов.

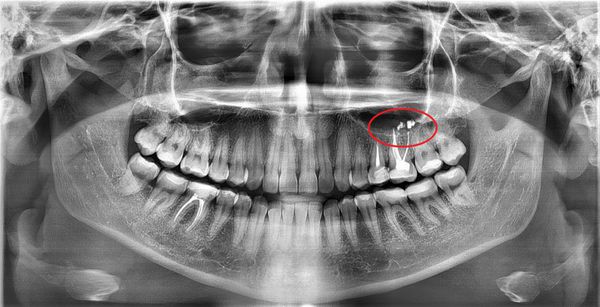

Что такое одонтогенный верхнечелюстной синусит? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Козлова П. Ю., стоматолога-хирурга со стажем в 6 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Одонтогенный верхнечелюстной синусит — воспаление слизистых оболочек стенок верхнечелюстных пазух, причиной которого является распространение патологического процесса из очагов одонтогенной (зубной) инфекции.

Причина заболевания кроется в его названии, т. е. причиной является зуб или то, что с ним связано:

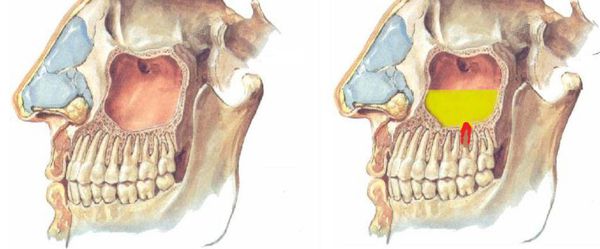

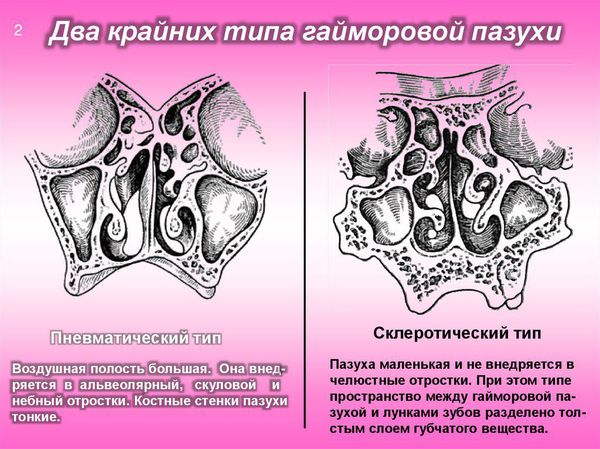

Существует два типа верхнечелюстных пазух — объёмные пневмотические и менее развитые склеротические. Пневматический тип пазух характеризуется тонкими костными стенками. При этом типе корни зубов и слизистую оболочку синуса разделяет лишь тонкая прослойка кортикальной кости, поэтому инфекция из периапикальных тканей ( вокруг верхушечной трети корня зуба) легко проникает в пазуху. В связи с этим пневматический тип верхнечелюстной пазухи можно смело отнести к причинам развития синусита.

Симптомы одонтогенного верхнечелюстного синусита

Симптомы варьируются и в основном зависят от формы течения верхнечелюстного синусита.

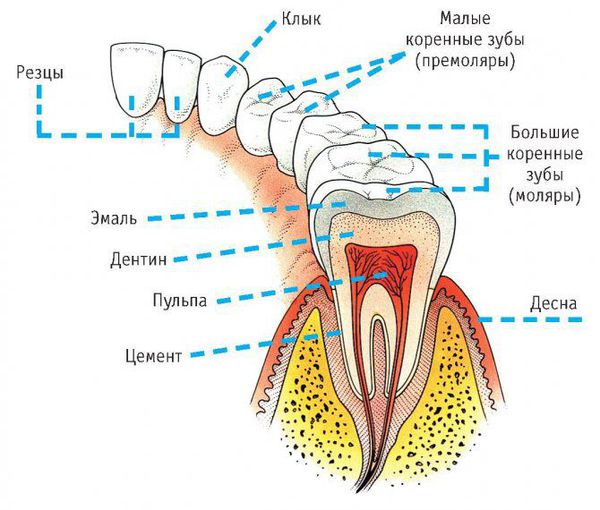

Симптомы острого одонтогенного верхнечелюстного синусита практически не отличаются от острого верхнечелюстного синусита другой этиологии. Исключением может быть наличие причинного зуба. Обычно больным зубом является большой или малый коренной зуб верхней челюсти. Зуб болит в покое, болевые ощущения увеличиваются при накусывании на зуб.

Основным симптомом острого верхнечелюстного синусита является заложенность носа и затруднение носового дыхания. Пациенту приходится дышать через рот, что приносит дискомфорт и может стать причиной более тяжёлых проблем со здоровьем (гипоксии головного мозга со всеми вытекающими последствиями). Носовое дыхание затруднено или невозможно ввиду полнокровия и отёка слизистых оболочек стенок пазухи, в том числе в области естественного соустья. Помимо всего прочего гиперпродукция секрета (отделяемого из носа, в простонародье — соплей) и снижение функции мерцательного эпителия приводят к застоям отделяемого в дыхательных путях. В норме данный эпителий согревает вдыхаемый воздух и выводит слизь с частицами пыли, микрообранизмами и т. д. Нехватка кислорода делает пациента измученным, ослабшим. Обоняние практически отсутствует.

Из носа отмечаются постоянные обильные выделения, в ряде случаев гнойного характера. Зачастую отмечается слезотечение, боязнь яркого света из-за попадания слизи и гноя в дыхательные пути и закупорки носослёзного канала. Часто заболевание сопровождается отёком поражённой стороны лица.

При остром одонтогенном гайморите выражены симптомы общей интоксикации организма. Повышенная температура тела порой достигает 39 °C и выше, заболевание сопровождается слабостью, ознобом, головными болями. Пациенты жалуются на повышенную утомляемость, недомогание, нарушение сна, отсутствие аппетита.

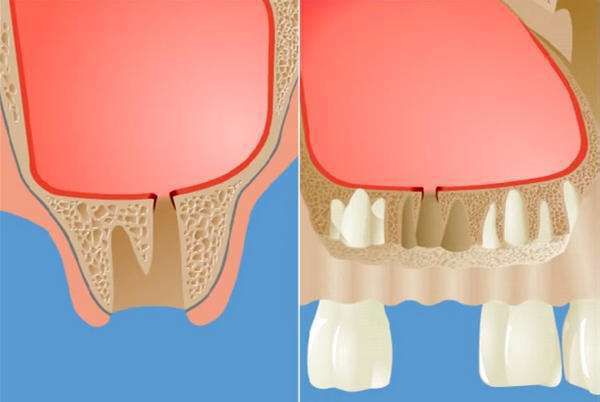

При перфоративной форме верхнечелюстного синусита имеет место ороантральное соустье, которое представляет собой сообщение между полостью рта и пазухой. Оно развивается после удаления зуба и может проявиться как сразу после удаления, так и через некоторое время после него. В случаях перфоративного синусита пациент отмечает выделение из носа принимаемой пищи или жидкости. Надувание щёк невозможно. Остальные симптомы данного вида верхнечелюстного синусита ничем не отличаются от описанных выше.

Патогенез одонтогенного верхнечелюстного синусита

При пневматическом типе верхнечелюстной пазухи (тонкая нижняя стенка верхнечелюстной пазухи) процесс резорбции костной ткани происходит достаточно быстро, и патогенные микроорганизмы колонизируют слизистую оболочки нижней стенки верхнечелюстной пазухи.

Слизистая оболочки синуса богата кровеносными сосудами и при несостоятельности местного иммунитета вскоре в процесс воспаления будет вовлечена вся слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи. Особенно быстро этот процесс проходит на фоне снижения общей реактивности организма, другими словами когда организм человека ослаблен. Иммунитет не может справиться с микробным агентом в виду предварительной сенсибилизации (чувствительности организма к воздействию микроорганизмов, аллергенов и т. д.) из очага одонтогенной инфекции. Также свое влияние на формирование воспалительного процесса оказывают внешние факторы: окружающая среда (температура воздуха, влажность, ветер), социально-бытовые условия проживания, заражённые люди при эпидемии.

При внедрении в полость пазухи инородных предметов (пломбировочный материал, стоматологический инструмент, корень зуба при осложнённом удалении) происходит нарушение функции мерцательного эпителия верхнечелюстной пазухи, который должен выводить слизь с частицами пыли, микрообранизмами и т. д. На фоне хронического воспаления:

Изменения в состоянии костной ткани дна верхнечелюстной пазухи и слизистой оболочки, её выстилающей, впоследствии играет свою роль при операции удаления зуба и в разы увеличивает риск развития перфорации дна гайморовой пазухи с развитием ороантрального сообщения.

Классификация и стадии развития одонтогенного верхнечелюстного синусита

Классификация по распространённости:

По типу течения:

По причине развития:

По характеру морфологических изменений:

Клиническая классификация одонтогенных синуситов по Марченко Н.Г.:

Стадии одонтогенного верхнечелюстного синусита:

Осложнения одонтогенного верхнечелюстного синусита

Наиболее частыми осложнениями одонтогенного верхнечелюстного синусита являются глазничные и внутричерепные осложнения.

Глазничные осложнения чаще распространяются контактным или гематогенным путём (через кровь). Нижняя стенка орбиты одновременно является верхней стенкой верхнечелюстной пазухи. При постоянном воспалении костная перегородка может разрушиться, в ряде случаев с образованием остеомиелита. Тогда инфекция из синуса проникает в орбиту с образованием абсцесса или флегмоны глазницы, что может привести к невриту глазничного нерва, ухудшению зрения, в особо тяжёлых формах к потере зрения. Характерным признаком абсцесса глазницы является отёк окружающих мягких тканей, выделение гноя из глазницы, болезненность при движениях глазных яблок, снижение зрения, боли давящего характера.

При абсцессе головного мозга клиническая картина напрямую зависит от локализации гнойника. Общими симптомами данного заболевания являются головные боли, лихорадка, неврологическая симптоматика в соответствии с локализацией и размером очага (потеря речи, зрения, двигательной активности, памяти и т. д.), возможны эпилептические припадки, которые ранее у пациента не отмечались.

Менингит и тромбоз пещеристого синуса также являются очень неблагоприятными исходами верхнечелюстного синусита. Наряду с абсцессом головного мозга показано оказание экстренной помощи в условиях специализированного стационара. Данные осложнения сопровождаются головными болями, рвотой, ознобом, припадками.

Диагностика одонтогенного верхнечелюстного синусита

Диагностика одонтогенного верхнечелюстного синусита включает клинические и аппаратные методы исследования. В ходе клинического обследования проводится сбор жалоб, изучение истории заболевания, установление сопутствующих общесоматических патологий.

С внедрением в практику таких методов, как конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ), мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) практикующие врачи могут достоверно установить не только причинный зуб, оценить состояние костных и мягкотканных структур верхнечелюстной пазухи, но и спрогнозировать и спланировать лечение.

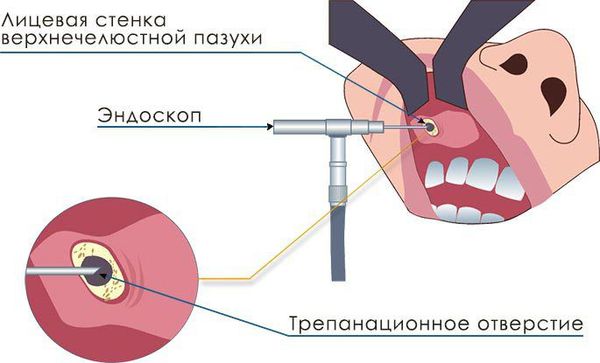

С внедрением в практику аппаратов с эндоскопом для клиницистов открылось огромное количество возможностей. Тубус эндоскопа бывает не только прямым, но и имеет свойства изгибаться. Это свойство позволяет визуализировать самые труднодоступные и витиеватые воздухоносные ходы, при необходимости промыть их, произвести забор слизистой оболочки на цитологическое или патогистологическое исследование, а также взять мазок на флору (это необходимо для выявления возбудителя). Поэтому в настоящее время при помощи эндоскопии можно провести не только полный спектр диагностических мероприятий, но и полноценную операцию без разрезов и с минимальной травматизацией. При помощи эндоскопической методики удаётся оценить состояние слизистой оболочки синуса (цвет, отёчность), оценить состояние видимых кровеносных сосудов, исключить их тромбоз, выявить сужение дыхательных путей, оценить количество и характер отделяемого и патологической жидкости.

Лечение одонтогенного верхнечелюстного синусита

Зачастую лечение одонтогенного верхнечелюстного синусита проводится комбинацией консервативного и хирургического методов. Способ лечения и его объём зависит от причинного фактора и течения заболевания.

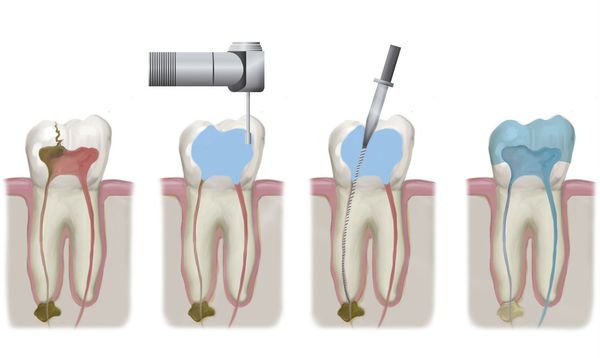

При одонтогенном синусите, вызванном острым или обострившимся периодонтитом, лечение зачастую складывается из устранения причинного фактора и назначения медикаментозной терапии. Для устранения причины воспаления проводится эндодонтическое лечение корневых каналов больного зуба с последующим их пломбированием.

При обширном разрушении коронковой части зуба, сильной его подвижности, а также отказе пациента от сохранения причинного зуба проводится его экстракция (удаление). Если к моменту обращения у пациента развилась гнойная форма гайморита, проводится пункция верхнечелюстной пазухи с эвакуацией гнойного содержимого и ежедневным промыванием синуса растворами антисептиков. Назначается медикаментозная терапия. При катаральной форме острого верхнечелюстного синусита пункция пазухи не требуется, назначается медикаментозная терапия и промывание через естественное соустье.

Лечение одонтогенного верхнечелюстного синусита обычно является междисциплинарной проблемой: болезнь совместно лечат стоматологи-терапевты, стоматологи-хирурги, челюстно-лицевые хирурги и оториноларингологи. Количество специалистов зависит от тяжести течения заболевания.

При одонтогенных кистах верхнечелюстной пазухи, наличии пломбировочного материала и других инородных тел в просвете верхнечелюстной пазухи без ороантрального сообщения (патологического сообщение между полостью пазухи и полостью рта) показано оперативное лечение. Существует несколько видов операций на верхнечелюстной пазухе.

Радикальная гайморотомия по Колдуэллу — Люку. Под общей анестезией рассекают слизистую оболочку и надкостницу в преддверии полости рта от клыка до второго большого коренного зуба. Распатором скелетируют (обнажают) костную ткань, после чего трепанируют (создают доступ) переднюю стенку гайморовой пазухи. Трепанационное отверстие расширяют до 1,5*1,0 см, иссекают слизистую оболочку передней стенки синуса и удаляют из пазухи все патологические ткани и жидкости: гной, полипы, инородные тела, оболочку кисты, сгустки крови и т. д. Данный вид операции требует предельно аккуратного выполнения, ведь необходимо убрать всю патологическую ткань наименее травматично, не затронув здоровую слизистую оболочку пазухи. Также в ходе операции создаётся дополнительное сообщение между полостью синуса и полостью носа, в которое впоследствии устанавливаются трубки для последующего промывания растворами антисептиков. После проводится ушивание послеоперационной раны, назначается медикаментозная терапия. Полученный в ходе проведения операции материал направляется на патогистологическое и бактериологическое исследование. По литературным данным, этот оперативный метод в 80 % случаев имеет осложнения в послеоперационном периоде [18] :

При щадящей микрогайморотомии проводится разрез размером около 8 мм в области клыковой ямки, трепанируется передняя стенка верхнечелюстной пазухи, отверстие расширяется для введения эндоскопа и эндоскопического хирургического инструмента. Проводится санация (очищение) верхнечелюстной пазухи, удаление инородных тел и патологических тканей под контролем эндоскопа. Данный метод позволяет при минимальной травматизации достигнуть адекватной санации полости синуса.

Более современным хирургическим вмешательством является троакарная синусотомия, при которой производится прокол слизистой оболочки в области клыковой ямки с последующей трепанацией передней стенки верхнечелюстной пазухи и введением в полученное отверстие троакара (инструмента, предназначенного для проникновения в полость тела через покровы), через который вводится эндоскоп и эндоскопические инструменты для проведения оперативной санации пазухи. При микрогайморотомии и троакарной синусотомии дополнительное соустье не накладывается.

Возможны методы санации пазухи через естественное соустье без проколов и разрезов, подобные методы лечения проводят врачи оториноларингологи.

Отдельное внимание стоит уделить лечению перфоративных форм верхнечелюстных синуситов, как одной из наиболее частых форм. На данный момент существует множество способов закрытия перфорации дна верхнечелюстной пазухи, многие из которых лишь незначительно отличаются друг от друга в методике проведения. Все техники преследуют следующие цели:

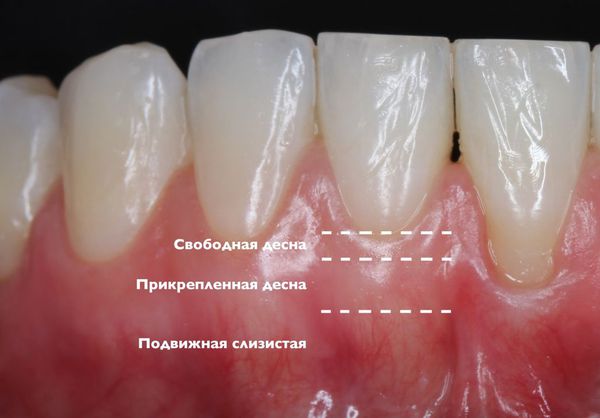

Наиболее часто используются различные вариации замещения дефекта щёчным лоскутом. Суть при этом одна:

Для сохранения прикреплённой кератинизированной десны и глубины преддверия полости рта начали использовать нёбный лоскут на питающей ножке. К недостаткам данного метода можно отнести обширную травму и большую раневую поверхность твёрдого нёба. В этой связи в настоящее время широко используется расщепление нёбного слизисто-надкостничного лоскута. Однако данные методы также не позволяют достичь восстановления утраченного объёма костной ткани. Для восстановления костной ткани альвеолярного отростка в области перфорационного отверстия используются различные синтетические и природные костнозамещающие материалы.

Прогноз. Профилактика

При своевременном обращении пациента за стоматологической помощью, рациональной диагностике патологии зубочелюстной системы и правильном лечении наступает выздоровление. Если лечение не провести вовремя, возможно развитие таких серьёзных осложнений, как абсцесс головного мозга, менингит и др.

Профилактикой развития верхнечелюстных синуситов является своевременная санация полости рта, ведь основной причиной развития заболевания является осложнённый кариозный процесс. Только своевременное обращение пациента, распознавание кариеса и адекватное его лечение способно исключить развитие воспалительных изменений в периапикальных тканях. Использование современных и качественных стоматологических материалов, инструментов и аппаратов позволяет снизить количество верхнечелюстных синуситов, причинами которых являются ошибки в эндодонтическом лечении корневых каналов. Также для снижения развития верхнечелюстных синуситов по причине врачебных ошибок доктору нужно постоянно совершенствовать свою теоретическую подготовку и практические навыки.

Кроме этого, необходимо своевременно выявить развитие перфорации дна верхнечелюстной пазухи и надежно её закрыть в случае возникновения. Только так можно исключить образование стойкого ороантрального соустья и снизить риск перехода заболевания в хроническую форму.