Что такое отек стромы

Что такое отек стромы

Под влиянием лечебных процедур изменяются и многие другие свойства опухолевых клеток и происходящие в них процессы, которые здесь не рассмотрены. Клеточные реакции при патологии, как известно, многообразны и сводятся к нескольким типам. Все они наблюдаются в той или иной мере при патоморфозе. Однако уже давно показано, что, помимо прямого действия на паренхиму, лечебные факторы оказывают влияние на опухоль и опосредованно через изменения стромы и окружающих тканей Н А. Краевский (1976) в связи с этим подчеркивал, что «успехи в лечении опухолей нельзя сводить к простому прямому уничтожению клеток, их образующих.

По-видимому, нет оснований надеяться на «нормализацию» клеток новообразования. Успех скорее может быть связан с невозможностью дальнейшего существования клеток опухоли н появлением иовых, с иными биологическими свойствами клеточвых генераций в зоне исчезнувших опухолевых.

Анализ литературы показывает, что изменениям стромы опухолей при патоморфозе посвящено значительно меньше работ, чем превращениям паренхимы. Это связано, очевидно, не с одним, а с рядом обстоятельств, в частности, с относительно меньшей диагностической значимостью стромалькых изменений, с опосредованным характером стромальных механизмов патоморфоза, с недооценкой прогностической значимости сдвигов со стороны клеточных и особенно иеклеточных компонентов стромы и т. д. Между тем, даже относи тельно скромные данные указывают на многообразие состояний стромы эпителиальных опухолей при патоморфозе. В предыдущие десятилетия полнее всего были изучены повреждения кровеносных сосудов опухоли и неклеточиых компонентов соединительной ткаин, нарушения кровообращения.

В последнее время предпочтение отдается исследованию клеточных элементов соединительной ткани местного н гематогенного происхождения в соответствии с учением о воспалении и иммунитете.

В процессе лекарственной и особенно радикальной лучевой терапии в соединительной ткани опухоли определяют по существу все известные из общей патологии процессы дистрофию н иекроз, нарушения крово- и лимфообращения, воспалительные и иммунопатологические реакции. При эффективном лечении на месте бывшей опухоли разрастается соединительная ткань разной степени зрелости. Совокупность признаков лучевого патоморфоза злокачественных опухолей мягких тканей изменяется в зависимости от длительности интервала между завершением облучения и операцией.

Для опухолей, удаленных в 1-ю неделю, более характерно нарастание коллагенообразования, отек, миксоматоз, кровоизлияния. По мере удлинения предоперационного интервала нарастают фиброзные изменения в внде очагового и диффузного разрастания соединительной ткани с образованием очагов гиалиноза с четким отграничением опухолевого узла фиброзной капсулой.

Кровеносные сосуды опухоли — артерии, вены, синусоиды, капилляры — подвергаются самым разнообразным изменениям, начиная от новообразования капилляров и кончая облитерацией просвета и гиалинозом артерий. Нарушения кровообращения представлены также всем спектром патологии. Изучение меланомы, рака молочной железы и злокачественных опухолей мягких тканей после комплексного лечения (СВЧ-гипертермия+ луче вая терапия, гипергликемия +химиотерапия+обшая гипертермия+лучевая терапия) показало, что необратимые повреждения развиваются главным образом в центрально расположенных отделах опухолей, имеют распространенный характер н сопровождаются резко выраженными расстройствами кровообращения.

Применение электронной микроскопии помогло установить особенности внутриопухолевой пролиферации сосудов и ее взаимом ношение с пролифера тивной активностью эпителия. Показано, что регенерация поврежденное сосудистого русла опухолей может осуществляться за счет как существующих, так и новообразуюших капилляров. Кровеносные и лимфатические капилляры опухоли реагируют на терапевтические воздействия, в частности, на раннее облучение и всеми элементами. Реакция эндотелиальных клеток на облучение имеет сходные черты с реакцией паренхимы опухши.

Физиологический аспект проблемы микроциркуляции в опухоли прежде всего связан с вопросами тканевой проницаемости и с процессами поступления кислорода и субстратов обмена веществ лекарственных средств, выделением продуктов метаболизма, миграцией клеток гематогенном) происхождения и др. Современные исследования подтверждают уже давно установленную закономерность о нарушении проницаемости сосудистых стенок и соединительной ткани при лучевом воздействии. Значительно меньшая скорость кровотока в опухолях но сравнению с нормальными тканями является дополнительным фактором, препятствующим эффективному лечению.

Характер и выраженность клеточных реакций стромы в опухоли и в окружающих ее тканях разнообразны и это разнообразие зависит от вида опухоли, условий ее возникновения и роста, от длительности болезни и от особенностей тканей, в которые опухоль прорастает. Считают, что эти реакции возникают в ответ на изменения антигенных свойств эпителия при малигнизации. Поскольку полиморфноядерные лейкоциты, макрофаги, лимфоциты и другие клетки составляют основу воспалительных инфильтратов, было выдвинуто предположение о их защитной рати при росте опухоли. Результаты многих исследований показали, что образование в строме опухолей и особенно в зонах их роста лимфоидно-плазмоцитарной инфильтрации, а также гиперплазия лимфатических фолликулов регионарных лимфатических узлов представляют собой проявление иммунной реакции. Важнейшим условием роста опухолей является иммунологическая недостаточность организма.

Вместе с тем известна усиливающая канцерогенез роль лимфоцитов. Вопрос о механизмах участия клеточных факторов в феномене усиления требует более глубокого изучения. Рассмотрение этих вопросов выходит за пределы данного раздела. Однако участие клеточных элементов стромы в механизмах лечебного патоморфоза необходимо разобрать

Хронический эндометрит

Хронический эндометрит (ХЭ) – воспалительное заболевание слизистой оболочки матки (эндометрия).

Заболевание встречается преимущественно у женщин репродуктивного возраста (26-35 лет), ведет к нарушению менструальной и генеративной функции, служит причиной бесплодия, невынашивания беременности. У женщин с бесплодием частота встречаемости ХЭ составляет от 12 до 68%, а у пациенток с привычным невынашиванием беременности – более 70%. У больных с неудачной попыткой ЭКО и ПЭ хронический эндометрит встречается в 60% случаях.

ХЭ чаще всего развивается после аборта или родов, в результате осложнений внутриматочных манипуляций, таких как выскабливание полости матки, биопсия эндометрия, гистероскопия, гистеросальпингография, использование ВМС. Развитию ХЭ также предшествуют воспалительные заболевания органов малого таза, инфекции влагалища и шейки матки, деформация полости матки с нарушением отторжения эндометрия во время менструации, перенесенные ИППП (инфекции, передающиеся половым путем).

Чаще всего возбудителями ХЭ в современных условиях являются микст – инфекции (сочетание вирусно-бактериальной и условно-патогенной флоры). Особое место занимает герпетическое поражение эндометрия, которое чаще всего бывает у женщин, страдающих различным формами генитального герпеса.

Длительное присутствие инфекционных агентов в эндометрии приводит к выраженным изменениям его структуры и свойств, что вызывает нарушение нормальной имплантации эмбриона и формирования плаценты. Морфологические изменения структуры эндометрия сопровождаются выраженной воспалительной реакцией, в результате которой нарушается местная микроциркуляция.

Клинически ХЭ проявляется циклическими маточными кровотечениями, перименструальными кровянистыми выделениями, болевым синдромом, выделениями из половых путей (гноевидные и серозные бели), бесплодием и невынашиванием беременности. У 9-38% пациенток с ХЭ могут отсутствовать какие-либо симптомы, и заболевание протекает субклинически и бессимптомно.

Диагностика ХЭ

Обязательным этапом диагностики данного заболевания является морфологическое исследование материала, которое проводят в среднюю и позднюю фазу пролиферации эндометрия – на 7-10 день менструального цикла.

Морфологические критерии диагностики ХЭ:

Важным методом диагностики ХЭ является ультразвуковое исследование органов малого таза, которое должно предшествовать морфологическому методу.

Исследование проводят дважды: в первые 1-3 дня после менструации и за 2-3 дня до начала месячных.

Наиболее частые эхографические признаки хронического эндометрита это:

Гистероскопия является инвазивным и окончательным методом при установлении диагноза и состоит из визуализации полости матки и биопсии эндометрия с последующим микробиологическим и морфологическим исследованием ткани.

Наиболее характерные гистероскопические признаки ХЭ:

Лечение ХЭ

На первом этапе необходимо удалить повреждающий агент. С этой целью используют антимикробные и противовирусные лекарственные препараты, обеспечивающие элиминацию широкого спектра возможных патогенных микроорганизмов, включая хламидии, гонококки, трихомонады, грамотрицательные факультативные бактерии, анаэробы и стрептококк. Оправдано назначение нескольких курсов этиотропного лечения со сменой групп препаратов.

Одновременно проводится коррекция иммунных нарушений.

Второй этап лечения направлен на коррекцию метаболических нарушений и последствий ишемии, восстановление гемодинамики и активности рецепторного аппарата эндометрия. С этой целью применяются физические факторы (электроимпульсная терапия, переменное магнитное поле низкой частоты и т.д.). Физиотерапию проводят с 5-7-го дня менструального цикла ежедневно. С целью метаболической терапии используются метаболические препараты не менее 3-4 недель.

Контроль эффективности терапевтических мероприятий проводится через 2 месяца после окончания лечения путем применения аспирационной биопсии эндометрия.

Необходимо помнить, что хороший эндометрий – одно из главных условий успешного прикрепления плодного яйца.

Источники: «Бесплодный брак» под редакцией, В.И.Кулакова, «Хронический эндометрит», Г.Т.Сухих, А.В.Шуршалина, «Женское бесплодие», В.А.Кулавский, «Патология полости матки», В.Н.Демидов, А.И.Гус.

Что вызывает отеки тканей организма и серьезно ли это?

Отек – это задержка жидкости. При задержке избытка жидкости в теле глаза и лицо могут выглядеть опухшими. В тяжелых случаях отек также может развиваться в легких и вызывать одышку. Легкие отеки встречаются часто и обычно безвредны. Они могут быть связаны с приемом лекарств, аллергией или более серьезным заболеванием.

Что такое отек?

Типы отеков включают:

Что вызывает отек?

Задержка жидкости (отек) может быть вызвана множеством различных состояний. Отек может быть вызван долгим сидением или лежанием в постели (неподвижность). Варикозное расширение вен и беременность также являются частыми причинами отеков. Отеки могут быть вызваны серьезными заболеваниями, такими как сердечная недостаточность, заболевания печени или почек.

Многие люди с задержкой жидкости имеют избыточный вес, и потеря веса может иметь большое значение для уменьшения отека. Рекомендуется постепенная потеря веса (вместо голодания и жестких диет), компрессионное белье и регулярные упражнения. Также может помочь отказ от длительного стояния.

Сердечная недостаточность

Избыточное скопление жидкости в легких (отек легких) часто вызвано сердечной недостаточностью. Жидкость скапливается в воздушных мешочках (альвеолах) легких, что затрудняет дыхание. Когда сердце не может эффективно перекачивать кровь к телу, количество крови, остающейся в венах, по которым кровь проходит через легкие в левую сторону сердца, увеличивается. Когда давление в этих кровеносных сосудах увеличивается, жидкость выталкивается в альвеолы легких. Эта жидкость снижает нормальное движение кислорода через легкие, что может привести к одышке.

Ангионевротический отек

Это особый вид отека – плотного, подкожного и затрагивающего дерму и клетчатку. Он также может возникать в области слизистых оболочек и подслизистых слоев, расположенных в респираторном тракте, кишечнике или ротовой полости. Причина этого отека неизвестна, в большей части случаев выявляется связь с аутоиммунными заболеваниями или аллергией.

Нередко такой отек провоцирует хроническая крапивница, развитие СКВ (красой волчанки), болезни щитовидной железы. Иногда этот отек стимулируется определенными триггерами, которые провоцируют резкий выброс особого вещества – гистамина, в кровь и ткани. Это приводит к задержке жидкости и набуханию, зуду тканей в зоне отека. По такому принципу могут развиваться реакции на лекарства или пищу.

Другие возможные причины отека включают различные виды анемии, весь срок беременности и некоторые заболевания почек.

Как лечатся отеки?

Лечение будет зависеть от вероятной причины задержки жидкости (отека). В большинстве случаев лечение будет осуществляться терапевтом, но вас могут направить для дальнейшего обследования и лечения в больницу. Лечение включает:

Как быстро избавиться от отеков?

Не существует универсального способа устранения и быстрого решения при отеках. Легкие отеки (особенно ног и лодыжек) часто являются результатом лишнего веса и физических упражнений, поэтому поможет коррекция веса и активность. Вы можете быть удивлены, насколько быстро лишняя жидкость исчезает из тела после снижения веса. Тем не менее, стойкий отек требует осмотра врачом для выявления основной причины.

У кого бывают отеки?

Женщины более склонны к задержке жидкости (отекам), чем мужчины. Женские гормоны (прогестерон), как правило, вызывают задержку жидкости, поэтому некоторые женщины замечают отечность ног незадолго до менструации. Отек может возникнуть впервые в любом возрасте, если у вас аллергическая реакция или анемия.

У пожилых людей могут развиться отеки, если они долго сидят. У них также более высока вероятность наличия заболеваний сердца или почек, которые могут вызвать отек.

Как избежать отеков?

Вам нужно будет найти основную причину задержки жидкости (отека) и попытаться устранить ее, если это возможно. Лучше всего регулярно двигаться, не набирать лишнего веса и ставить ноги на скамеечку для ног во время отдыха.

Каковы перспективы (прогноз) при отеках?

Это зависит от первопричины. Отек может быть опасен, если его не лечить, особенно если у вас задержка жидкости в легких. Однако, при условии выявления и лечения основного заболевания прогноз в целом очень хороший. В большинстве случаев отеки возникают из-за слишком долгого стояния в жаркий день, особенно если у вас избыточный вес.

Будьте здоровы и проводите регулярные проверки организма!

Гастроинтестинальные стромальные опухоли

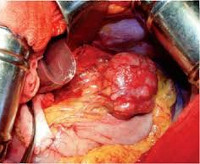

Гастроинтестинальные стромальные опухоли – группа редких злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта мезенхимального происхождения. Клинические проявления зависят от локализации неоплазии. Возможны ощущение быстрого насыщения, боли, вздутие живота, кровотечения и явления кишечной непроходимости. На поздних стадиях выявляются снижение веса, лихорадка, анемия, гипертермия и нарушения функции органов, пораженных отдаленными метастазами. Диагноз выставляют на основании жалоб, данных объективного осмотра, КТ, УЗИ, эндоскопического исследования и результатов биопсии. Лечение – операция, химиотерапия.

Общие сведения

На момент обнаружения некоторые новообразования данной группы могут выглядеть доброкачественными, однако специалисты всегда рассматривают подобные опухоли как потенциально злокачественные. Нередко наблюдается агрессивное течение, на момент постановки диагноза у 15-50% пациентов выявляется метастатическое поражение печени или брюшины. Реже гастроинтестинальные стромальные опухоли метастазируют в кости, плевру и легкие. Основной причиной развития считают наследственную предрасположенность. Некоторые исследователи указывают на связь между видом мутации и уровнем расположения неоплазии. Лечение осуществляют специалисты в области онкологии, гастроэнтерологии и абдоминальной хирургии.

Классификация гастроинтестинальных стромальных опухолей

До 80-х годов прошлого века специалисты считали, что новообразования данной группы происходят из гладкомышечной ткани и рассматривали подобные опухоли как леомиосаркомы, лейомиомы и лейомиобластомы. После внедрения в клиническую практику иммунногистохимических методик и электронной микроскопии было установлено, что клетки гастроинтестинальных стромальных опухолей происходят из интерстициальных клеток Кахаля, представляющих собой связующее звено между интрамуральными узлами периферической нервной системы и клетками гладких мышц полых органов ЖКТ. Одной из основных функций таких клеток является координация перистальтики стенки пищевода, желудка и кишечника.

Макроскопически гастроинтестинальные стромальные опухоли представляют собой рыхлые мягкие узлы розоватого, серого или светло-коричневого цвета с участками ослизнения. Диаметр узлов может колебаться от 1 до 35 см. В процессе роста такие новообразования могут сливаться, образуя конгломераты или кистозные структуры. В центре крупных неоплазий обычно обнаруживаются участки некроза, в ткани новообразований видны кистозные полости с кровоизлияниями.

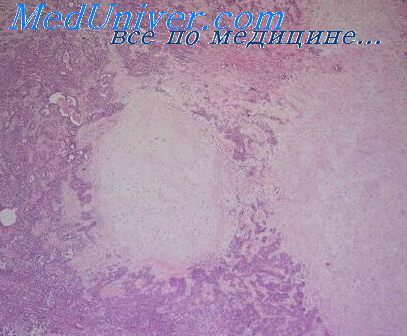

При микроскопическом исследовании образца гастроинтестинальной стромальной опухоли обнаруживаются веретенообразные и эпителиолидные клетки, располагающиеся на расстоянии друг от друга либо группирующиеся в скопления, разделенные тонкими прослойками соединительной ткани. Отмечается полиморфизм клеток. Веретенообразные клетки образуют пучки и завитки. Эпителиолидные клетки имеют более четкие границы, форма таких клеток округлая или полигональная. Цитоплазма веретенообразных и эпителиоидных клеток светлая, ядра клеток округлые или овальные.

С учетом особенностей гистологического строения выделяют следующие типы гастроинтестинальных стромальных опухолей:

Кроме того, выделяют редко встречающиеся онкоцитарные, мезотелиомоподобные и перстневидноклеточные ГИСО.

Симптомы гастроинтестинальных стромальных опухолей

Патогномоничные симптомы отсутствуют, клиническая картина определяется расположением новообразования. Возможны затруднения глотания, чувство преждевременного насыщения, вздутие или боли в животе. У 20% больных гастроинтестинальная стромальная опухоль на начальных стадиях протекает бессимптомно. Из-за неспецифичности и неяркой выраженности проявлений пациенты обращаются к врачу в среднем через 4-6 месяцев после появления первых признаков болезни. Нередко такие неоплазии становятся случайной находкой при проведении КТ, эзофагогастродуоденоскопии и других исследований. Иногда гастроинтестинальные стромальные опухоли обнаруживают во время хирургического вмешательства по поводу другого заболевания.

При прогрессировании онкологического процесса более чем у половины больных наблюдаются желудочно-кишечные кровотечения, сопровождающиеся меленой или кровавой рвотой. У многих пациентов развивается постгеморрагическая анемия. Высокая вероятность кровотечений при ГИСО объясняется частым изъязвлением новообразования. У 10-30% больных гастроинтестинальными стромальными опухолями отмечаются признаки кишечной непроходимости. На поздних стадиях выявляются снижение массы тела, потеря аппетита, слабость и увеличение живота, обусловленное асцитом и/или растущим новообразованием. При пальпации живота определяется опухолевидное образование. При метастазировании в печень возможно увеличение органа и желтуха той или иной степени выраженности.

Диагностика гастроинтестинальных стромальных опухолей

Диагноз выставляют с учетом клинических симптомов, данных внешнего осмотра и объективных исследований. Пациентам назначают рентгенографию органов брюшной полости, УЗИ и контрастную КТ органов брюшной полости. При низко расположенных опухолях больных направляют на МРТ. При поражении желудка осуществляют гастроскопию, при поражении толстого кишечника – колоноскопию. При подозрении на метастазирование гастроинтестинальной стромальной опухоли проводят рентгенографию грудной клетки, КТ грудной клетки, рентгенографию позвоночника, сцинтиграфию костей скелета и другие исследования.

При возможности используют ПЭТ-КТ, позволяющую точно определять распространенность гастроинтестинальной стромальной опухоли и выявлять небольшие метастазы, не обнаруживаемые при помощи других методик. Окончательный диагноз устанавливают на основании гистологического и иммунохимического исследования образца ткани, взятого при проведении эндоскопического исследования. Дифференциальную диагностику осуществляют с другими новообразованиями ЖКТ.

Лечение гастроинтестинальных стромальных опухолей

Основным методом лечения ГИСО является хирургическое вмешательство. Объем операции определяется в зависимости от локализации и распространенности неоплазии. Стандартом является радикальная резекция патологических очагов вместе с 1-2 см окружающих здоровых тканей. Удаленную гастроинтестинальную стромальную опухоль отправляют на срочное микроскопическое исследование, при выявлении злокачественных клеток по линии разреза осуществляют иссечение пораженного участка.

Из-за редкого лимфогенного метастазирования лимфаденэктомию не производят (за исключением гастроинтестинальных стромальных опухолей прямой кишки, которые в 25-30% случаев метастазируют в лимфоузлы). При единичных метастазах в печени выполняют радиочастотную термоабляцию или оперативное удаление вторичной опухоли. При неоперабельных новообразованиях назначают предоперационную химиотерапию, затем проводят повторное обследование. При появлении признаков резектабельности новообразование иссекают, в остальных случаях продолжают лечение химиопрепаратами.

Прогноз зависит от расположения, распространенности и размера гастроинтестинальной стромальной опухоли. Средняя пятилетняя выживаемость составляет 48%. До 5 лет с момента радикального хирургического вмешательства удается дожить 50% больных, при опухолях диаметром более 10 см этот показатель снижается до 20%. Отмечается высокая вероятность рецидивирования, в течение 2 лет после радикальной резекции рецидивы выявляются у 80% пациентов. Средняя продолжительность жизни при неоперабельных гастроинтестинальных стромальных опухолях по различным данным колеблется от 10 до 21 месяца.

Хронические воспалительные заболевания кишечника

Что принято считать хроническим невоспалительным заболеванием кишечника? Какими методами можно подтвердить диагноз? Какая терапия наиболее эффективна? Рисунок 1. Слизистая кишечника при болезни Крона Хроническим воспалительным забо

Что принято считать хроническим невоспалительным заболеванием кишечника?

Какими методами можно подтвердить диагноз?

Какая терапия наиболее эффективна?

|

| Рисунок 1. Слизистая кишечника при болезни Крона |

Хроническим воспалительным заболеванием кишечника принято считать каждый длительный энтерит — как инфекционной, так и иммуноаллергической этиологии, который ведет к хроническому воспалительному процессу в кишечнике.

Помимо целиакии, эти заболевания включают в себя язвенный ректоколит, болезнь Крона и другие более редкие заболевания: колит при болезни Бехчета, некротизирующий энтероколит у детей младшего возраста. Все эти заболевания характеризуются:

— неизвестной этиологией (кроме целиакии);

— воспалительным характером поражений;

— хроническим течением и возможными рецидивами;

— ассоциацией с другими некишечными заболеваниями;

— хорошей реакцией на кортикостероидную терапию;

— возможностью хирургического разрешения (лечения).

В возникновении данных заболеваний большую роль играют как географический (встречаются чаще в Северной Европе), так и генетический факторы.

Болезнь Крона встречается чаще в западных странах и среди городского населения.

Этиология неизвестна, можно лишь предположить влияние инфекционных заболеваний и питания. Патогенез связан с нарушением ответной иммунной реакции со стороны слизистой кишечника, характер которой недостаточно изучен, известно лишь, что происходит активация Т- и В-лимфоцитов, увеличивается производство цитокинов и комплемента.

Гистопатологические наблюдения позволяют выявить два основных и множество промежуточных типов нарушений при хроническом воспалении кишечника.

Болезнь Крона. Характеризуется четко отграниченными трансмуральными сегментарными поражениями, разделенными между собой внешне неизмененной слизистой. Поражение распространяется на мезентериальные лимфоузлы. Может быть затронут любой участок желудочно-кишечного тракта, но чаще поражается кишечный отдел подвздошной кишки. Типично формирование стенозов, абсцессов и фистул. Характерны отек слизистой, изъязвления, атрофия и утолщение кишечной стенки, гиперплазия лимфоузлов.

Наблюдается гранулематозное поражение. В 60-70% случаев гранулема обнаруживается на хирургическом материале и лишь в 30-40% при биопсии. Гранулема состоит из эпителиоидных и гигантских клеток. Несмотря на тенденцию к некрозу, казеозного некроза не отмечается. Легко формируются язвы и фистулы.

Язвенный ректоколит. Это заболевание ободочной кишки. Начинается с ректального уровня и распространяется вверх. Процесс поверхностный, затрагивает подслизистую, слизистую и редко более глубокие слои. Для острой стадии характерны гиперемия слизистой, отек, легко кровоточащие эрозии и язвы. В промежутках между язвенными поражениями слизистая гипертрофирована, нередко образуются псевдополипы. Описанные поражения могут сочетаться с перианальными трещинами. Гистологически характерно образование крипт и абсцессов, в которых накапливаются лимфоциты, эозинофилы, нейтрофилы, плазматические клетки. Гранулематозная ткань отсутствует.

Варианты вышеописанных двух основных типов хронических воспалительных заболеваний кишечника:

1. Язвенный энтероколит. Некоторыми авторами считается врожденной формой болезни Крона. Поражения затрагивают весь пищеварительный тракт, но преимущественно локализуются в конечной части подвздошной кишки и в начальном участке ободочной кишки.

2. Синдром Бехчета, при котором к кишечным поражениям присоединяются ретинит, слепота, болезненные язвенные и некротические поражения слизистой рта и гениталий.

3. Некротизирующий энтероколит у грудных детей часто приводит к летальному исходу. Клинические проявления болезни приходятся на первую неделю жизни: диарея с примесью крови, признаки перитонита и шок. Характерны множественные язвенные поражения с перфорацией.

Классически хронические заболевания кишечника характеризуются как желудочно-кишечными (диарея, боли в животе, наличие крови в кале), так и общими (температура, потеря веса, задержка физического развития) симптомами.

Болезнь Крона: на фоне анорексии, типичной для этого заболевания, преобладают общие симптомы. Боли в животе напоминают приступы аппендицита. Кровь в кале обнаруживается редко. При осмотре отмечается болезненность в правой подвздошной области, там же иногда пальпируется масса.

Язвенный ректоколит: преобладают кишечные симптомы — тенезмы, диарея с примесью крови. При пальпации живота отмечается болезненность по ходу ободочной кишки.

Стенозы, абсцессы и фистулы, трещины, мегаколон, перфорации с массивным кровотечением, карцинома ободочной кишки, энтеропатия с потерей белка. Характерны такие общие осложнения, как воспаление радужки, сосудистой оболочки глаза, афтозный стоматит, артрит, перихолангит, склерозирующий холангит.

Хроническая диарея с болями в животе, кал с примесью крови позволяют думать о хроническом воспалительном заболевании кишечника.

Для подтверждения диагноза необходимо оценить данные лабораторного анализа: общий анализ крови; сидеремию; трансферинемию; иммуноглобулины; время свертываемости крови; содержание в крови кальция, фосфора, цинка, меди; костный возраст; С-реактивный белок, a1-антитрипсин; анализ кала. Особо важную роль для постановки диагноза приобрела контрастная рентгенография с барием. Широко используется рентгенография с двойным контрастированием, при которой отмечается:

— уменьшение просвета кишечной стенки;

— неоднородность рисунка;

— кистовидные участки.

Наличие этих трех признаков в терминальной части подвздошной кишки образует триаду Bodart, типичную для болезни Крона.

О распространении воспалительного процесса позволяют судить участки, заполненные лейкоцитами, меченными радиоактивным йодом I111. Компьютерная томография незаменима для выявления осложнений (фистул, абсцессов).

Окончательный диагноз ставится на основе биопсии.

Дифференциальный диагноз проводится с

— аллергическим колитом;

— узловой лимфоидной гиперплазией;

— хроническим гранулематозным заболеванием;

— аппендицитом;

— полипозом и лимфомой кишечника;

—болезнью Шенлейна — Геноха.

За последние годы значительно улучшился. Детская смертность практически исчезла (от 15 до 2%).

Большую тенденцию к рецидивам имеет язвенный ректоколит. Наблюдение за детьми заключается в

— контроле за ростом;

— контроле за показателями воспалительного процесса;

— за терапией [10].

Диетотерапия играет важную роль, особенно при болезни Крона, для которой характерна потеря веса и задержка роста [1, 2, 10, 15, 17].

Новый подход к терапии заключается в возможности достигнуть ремиссии с помощью диеты без гормональной терапии [1, 18, 21, 23, 24, 25].

Фармакотерапия основана на применении кортикостероидов [26], сульфасалазина, салазопирина [27, 28, 29], метронидазола [30]. Иммуносупрессоры малоприменимы из-за их токсичности.

Хирургическое лечение возможно при тяжелых осложнениях (мегаколон, стенозы, абсцессы, фистулы) и в случаях задержки роста в пубертатном и препубертатном периодах [13, 14].

Из клинической практики

Поражение печени, хотя и без явных клинических проявлений, встречается довольно часто при хронических заболеваниях кишечника. У взрослых в 70% случаев развивается перихолангит с портальной триадой. У 50% отмечаются жировые изменения печени. 10% приобретают заболевания печени. Цирроз печени развивается у 5%.

Другие, более тяжелые и редкие осложнения — это хронический активный гепатит, склерозирующий холангит и карцинома желчевыводящих путей.

Необходимо отметить, что у детей частым осложнением является хронический активный гепатит, в то время как перихолангит и склерозирующий холангит встречаются очень редко и протекают бессимптомно.

Представляем клинический случай язвенного колита у девочки трех лет. Начальная фаза заболевания протекала бессимптомно. Впоследствии развилась ярко выраженная гепатомегалия.

Девочка была госпитализирована в трехлетнем возрасте. За 8 месяцев до госпитализации отмечались раздражительность, потеря аппетита, непостоянные боли в животе, кал с примесью алой крови. С вышеописанной симптоматикой девочка была госпитализирована. При осмотре отмечалась значительная гепатомегалия (+4 см из-под реберной дуги по правой среднеключичной линии). В анализе крови СОЭ 104 мм в час; общий белок крови 9,9 гр%; альбумин 2,5 гр%; a1-глобулин 0,3; a2-глобулин 1,1; b-глобулин 1,0; g-глобулин 5,0; IgG 4810 мг%; щелочная фосфатаза 1273 МЕ; антитела противоядерные и против гладких мышц отсутствуют.

В период госпитализации девочка жаловалась на частые боли в животе. В кале примесь слизи и алой крови. При анализе слизи кала выявлено множество нейтрофильных лейкоцитов. Эндоскопически выявлен обширный воспалительный процесс по всей ободочной кишке с отеком слизистой. При контакте с инструментом слизистая легко кровоточила.

При множественных биопсиях проводился гистологический анализ, который выявил изрежение железистых протоков с моно- и полинуклеарной инфильтрацией.

Чрескожная печеночная биопсия выявила воспалительные и грануломатозные изменения преимущественно в портобилиарных пространствах. Более того, отмечался воспалительный процесс типа перихолангита и начального холангита в межлобулярных протоках.

Лечение преднизолоном в начальной стадии и далее салазопиридином (SAZP) привело к полной ремиссии кишечной симптоматики. Клиническая ремиссия с полной регрессией гепатомегалии (печень пальпировалась у реберной дуги) была подтверждена гистологически. Нормализовались и лабораторные показатели (IgG 997 мг%).

Известно, что язвенный колит нередко сопровождается непереносимостью белка коровьего молока, поэтому были проведены кожный тест и тест на определение специфичных IgE. IgE были значительно увеличены.

Быстрая клиническая ремиссия была обусловлена двумя факторами: назначением салазопиридина (SAZP) и одновременным исключением из диеты коровьего молока.

Chronic inflammatory bowel diseases

Summary

Chronic inflammatory bowel diseases are commonly believed to present in the form of two diseases with aetiologies of unknown origin, Ulcerative Rectocolitis and Chron’s Disease, which are characterised by important inflammatory events affecting the normal structure of the intestinal wall, with a tendency to relapse.

Both diseases share a variety of common characteristics and are thus considered by many as one single clinical entity.

The common features are the following:

— unknown aetiology

— inflammatory aspect of the lesions

— chronicity of the course of disease, with possible relapses

— association with extra-intestinal symptoms

— good response to corticosteroid therapy

— recourse to surgery (for a limited number of cases).

The aforenamed two paradigmatical pictures constitute the essentials of a spectrum comprising an indefinite number of intermediate pictures, for example Behcet’s Colitis, similar to Ulcerative Colitis but where ulcers can be found in the area of the mouth and the genitals, or Ulcerative Enterocolitis of the infant, thought to be a congenital form of Chron’s Disease.

Both pictures display gastrointestinal symptoms such as diarrhoea, tenesmus and bloody stools, usually prevailing in Ulcerative Colitis, and are accompanied by general symptoms such as fever and weight loss, usually found in Chron’s Disease.

One of the recent and most interesting aspects of Chron’s disease is the possibility to induce remission as well as restoration of the patient’s growth by administration of an elementary diet. The administration of a hypercaloric diet has also proved useful in correcting growth speed and in reducing the need of steroids, which also play an important role in inducing disease remission.

In order to further maintain remission, the administration of salazopirina (sulfosalazina) and corresponding salacylates, as well as of immunosoppressors such as azathioprine and cyclosporins, have proved useful. The administration of metronidazolo is indicated in the case of perineal injuries only. The use of surgery should be limited to complications and, in the presence of failure to thrive, only if the lesions are well delimited.