Что такое открытость общества

Открытое общество

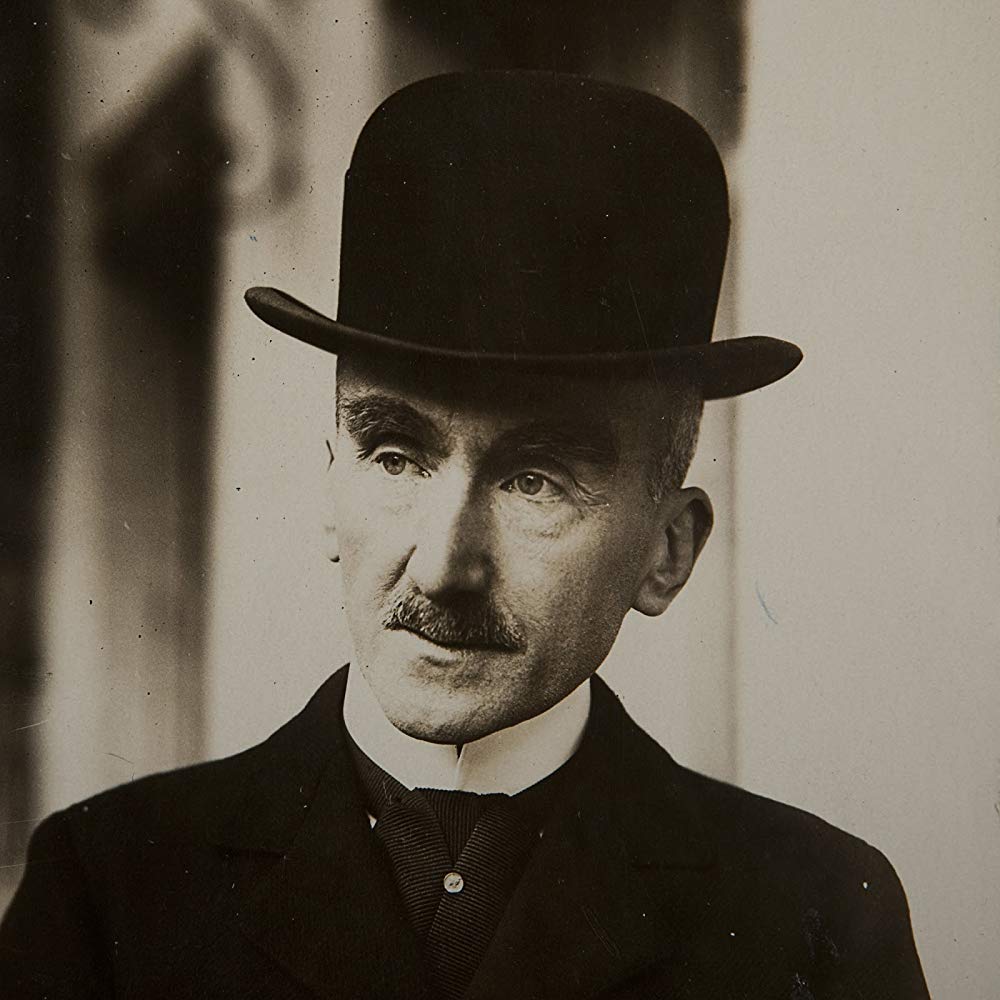

Концепция открытого общества была изначально создана философом Анри Бергсоном. Затем она была подробно разработана Карлом Поппером, который в своём труде «Открытое общество и его враги» объединил философию открытого общества со своей философией критического рационализма.

Открытое общество в понимании Поппера полностью демократично. Его члены критически настроены по отношению к табу, принимают решения, опираясь на собственный интеллект и критическое мышление, а также исходя из договорённостей, достигнутых в процессе обсуждения. Такое общество не является неограниченным капитализмом, но и не основано на марксизме или анархии: это самостоятельный вариант демократии.

Согласно Попперу, существуют «закрытые общества» и «открытые общества».

Закрытое общество — общество, характерное для племенного строя, отношения внутри которого регулируются системой табу. Система табу описывается как набор законов, имеющих сходство с законами природы — их абсолютная применимость и невозможность их нарушить. В таком обществе индивид всегда знает, что правильно, а что неправильно и у него нет трудностей с выбором правильного поведения. Закрытые общества характеризуются жёстким разделением на классы и касты. Это разделение обосновывается членами закрытого общества его «естественностью».

С развитием торговли и мореплавания, различные племена с различными системами табу стали вступать в контакт и стало понятно, что общественные законы не абсолютны. Развилось понимание существенной разницы между законами природы (например, закона, по которому Солнце восходит каждый день) и законами общественными. Люди научились понимать, что табу можно нарушать без особых последствий, главное, не быть пойманным соплеменниками.

Этот переворот в сознании людей, привёл к революции, которая длится до сих пор — революции перехода к «открытому» обществу. Обществу, в котором индивид опирается на своё понимание правильности поступков и обществе, в котором допустима социальная конкуренция.

Согласно Попперу, идеи Платона о государственном устройстве возникли, как реакция на опасность непредсказуемости пути, по которому пошло греческое общество, с развитием торговли, мореплавания, дефицита земли и возникновения новых колоний. Платон видел человеческое счастье и справедливость в выстраивании «закрытого» общества и, в связи с этим, жёстко критиковался Поппером. Поппер, в частности, доказывал, что идеи Платона, по сути, неотличимы от тоталитаризма, несмотря на его стремление к высшему общественному благу. Поппер вообще пришёл к выводу, что любые идеи, имеющие в основе приведение общества к некоему всеобщему общественному благу, так или иначе, ведут к насилию.

Поппер указывал, что «открытое» общество может со временем эволюционировать в «абстрактное». Цитата: «Свойства „абстрактного общества“ можно объяснить при помощи одной гиперболы. Мы можем вообразить общество, в котором люди практически никогда не встречаются лицом к лицу. В таком обществе все дела совершаются индивидуумами в полной изоляции, и эти индивидуумы связываются друг с другом при помощи писем или телеграмм и разъезжают в закрытых автомобилях. (Искусственное осеменение позволило бы даже размножаться без личных контактов.) Такое выдуманное общество можно назвать „полностью абстрактным или безличным обществом“.».

Открытое общество

Концепция открытого общества была изначально создана философом Анри Бергсоном. Затем она была подробно разработана Карлом Поппером, который в своём труде «Открытое общество и его враги» объединил философию открытого общества со своей философией критического рационализма.

Открытое общество в понимании Поппера полностью демократично. Его члены критически настроены по отношению к табу, принимают решения, опираясь на собственный интеллект и критическое мышление, а также исходя из договорённостей, достигнутых в процессе обсуждения. Такое общество не является неограниченным капитализмом, но и не основано на марксизме или анархизме: это самостоятельный вариант демократии.

Согласно Попперу, существуют «закрытые общества» и «открытые общества».

Закрытое общество — общество, характерное для племенного строя, отношения внутри которого регулируются системой табу. Система табу описывается как набор законов, имеющих сходство с законами природы — их абсолютная применимость и невозможность их нарушить. В таком обществе индивид всегда знает, что правильно, а что неправильно и у него нет трудностей с выбором правильного поведения. Закрытые общества характеризуются жёстким разделением на классы и касты. Это разделение обосновывается членами закрытого общества его «естественностью».

С развитием торговли и мореплавания различные племена с различными системами табу стали вступать в контакт, и стало понятно, что общественные законы не абсолютны. Развилось понимание существенной разницы между законами природы (например, закона, по которому Солнце восходит каждый день) и законами общественными. Люди научились понимать, что табу можно нарушать без особых последствий, главное не быть пойманным соплеменниками.

Этот переворот в сознании людей привёл к революции, которая длится до сих пор — революции перехода к «открытому» обществу. Обществу, в котором индивид опирается на своё понимание правильности поступков, в котором допустима социальная конкуренция.

Согласно Попперу, идеи Платона о государственном устройстве возникли как реакция на опасность непредсказуемости пути, по которому пошло греческое общество с развитием торговли, мореплавания, дефицита земли и возникновением новых колоний. Платон видел человеческое счастье и справедливость в выстраивании «закрытого» общества и в связи с этим жёстко критиковался Поппером. Поппер, в частности, доказывал, что идеи Платона, по сути, неотличимы от тоталитаризма, несмотря на его стремление к высшему общественному благу. Поппер вообще пришёл к выводу, что любые идеи, имеющие в основе приведение общества к некоему всеобщему общественному благу, так или иначе ведут к насилию.

Поппер указывал, что «открытое» общество может со временем эволюционировать в «абстрактное». Цитата: «Свойства „абстрактного общества“ можно объяснить при помощи одной гиперболы. Мы можем вообразить общество, в котором люди практически никогда не встречаются лицом к лицу. В таком обществе все дела совершаются индивидуумами в полной изоляции, и эти индивидуумы связываются друг с другом при помощи писем или телеграмм и разъезжают в закрытых автомобилях. (Искусственное осеменение позволило бы даже размножаться без личных контактов.) Такое выдуманное общество можно назвать „полностью абстрактным или безличным обществом“».

Закрытое и открытое общество. Общество открытое и закрытое — понятия, введённые К

Общество открытое и закрытое — понятия, введённые К. Поппером для описания культурно-исторических и политических систем, характерных для различных обществ на разных этапах их развития.

Закрытое общество — по К. Попперу — тип общества, характеризующийся статичной социальной структурой, ограниченной мобильностью, неспособностью к инновациям, традиционализмом, догматичной авторитарной идеологией (имеет место система, когда большинство членов общества охотно принимают те ценности, которые им предназначены, обычно это тоталитарное общество).

Закрытое Общество — система, когда человек получает основные ценностные ориентации от какого-либо авторитета (религия, партия, вождь), и где эти ценности получают статус официальной идеологии. Появляются политические институты государства, которые воплощают эту идеологию в жизнь и осуществляют контроль над общественным сознанием.

Формально Закрытое Общество — государственная идеология и её институты остаются, но общество в большинстве своём равнодушно к официальным идеям или даже не принимает их. (Обычно быстро теряет контроль над системой.) (УТОЧНИТЬ. )

Фактически Закрытое Общество— имеет место система, когда большинство членов общества охотно принимают те ценности, которые им предназначены, обычно это тоталитарное общество. (Восхищение и любовь к власти, с другой стороны— страх.)

Открытое общество — по К. Попперу — тип общества, характеризующийся динамичной социальной структурой, высокой мобильностью, способностью к инновациям, критицизмом, индивидуализмом и демократической плюралистической идеологией (здесь человеку предоставляется возможность самому выбирать мировоззренческие, нравственные ценности.

В открытом обществе каждый участник ответственен за свою жизнь и заботится преимущественно о себе, при этом в обществе уважается право на частную собственность и личное достоинство. В закрытом обществе «святой долг»— заботиться о других, а частная собственность— дело сомнительное (предосудительное) или даже преступное, недостойное.

Открытое Общество — здесь человеку предоставляется возможность самому выбирать мировоззренческие, нравственные ценности.

Отсутствует государственная идеология (ГОС ИДЕОЛОГИЯ ЕСТЬ – не навязываемая, но определяющая стиль поведения гос власти), а на уровне конституции закрепляются принципы духовной свободы.

Закрытое общество склонно к специализации, а открытое — к творчеству. (Почему!?)

В открытом обществе каждый участник ответственен за свою жизнь и заботится преимущественно о себе, при этом в обществе уважается право на частную собственность и личное достоинство. В закрытом обществе «святой долг» — заботиться о других, а частная собственность — дело сомнительное (предосудительное) или даже преступное, недостойное.

· Вышеприведённые рассуждения о типах закрытого и открытого общества могут быть справедливы лишь для обществ в размере государства (НЕТ. ).

Группа – закрытая или открытая – такое и (со)общество

Открытое и закрытое общество: определения понятий, основные характеристики, отличия

Концепцию, описывающую открытое и закрытое общество, первоначально предложил в 1932 году французский философ Анри Бергсон. Сегодня мы рассмотрим особенности, преимущества и недостатки, а также значения этих терминов.

В следующем десятилетии ее разрабатывал британский философ австрийского происхождения Карл Раймунд Поппер. Эти идеи он представил в своей самой известной книге «Открытое общество и его враги». Также такая классификация может быть применима и к организациям.

Открытое общество – это синоним свободы и индивидуализма, а основные характеристики замкнутого общества – это ориентация и коллективизм. Эти две позиции представляют крайности, которые сегодня редко существуют в чистом виде. Поппер опубликовал свою работу в 1944 году, поэтому ее следует рассматривать в историческом контексте, однако она до сих пор не потеряла своей значимости.

Основание для классификации

Следуя теории Поппера, Геберт и Бурнер различают открытое и закрытое общества на основе трех разных измерений:

Антропологическое измерение касается вопроса, является ли человек субъектом или объектом. Насколько он способен влиять на общество и его структуры?

Социальное описывает положение индивида в социуме. Оно определяет, существуют ли предопределенные социальные позиции его членов, реализуются ли индивидуальные сами по себе или это часть целого?

Фокусом когнитивного измерения является ошибочность или непогрешимость человеческого познания. Эти критерии позволяют определить отличия открытого общества и закрытого общества.

Сочетание двух типов

Считается возможным и вполне обычным, что общество открыто и закрыто в различных измерениях одновременно. Япония является хорошим примером для такого социума. Эта страна имеет тенденцию к открытому полюсу в антропологическом и когнитивном измерении. С точки зрения социального она демонстрирует более коллективистский и замкнутый образец.

Открытый тип

Историческим примером свободного и индивидуалистического открытого общества в теории Поппера являются античные демократические Афины и философия Сократа. Такой тип социума может быть описан с использованием антропологического, социального и когнитивного измерений следующим образом:

Плюсы и минусы открытого общества

Потенциальными преимуществами открытого типа являются вера в управляемость общества и его процессы, свобода, равные шансы на развитие его участников, инновации и постоянный поиск лучших решений с одновременным допуском к различным идеям. Недостатками могут быть потеря контроля над социумом и его членами, отсутствие ориентации, борьба за власть, эгоизм и длительность существования решений.

Закрытый тип

Поппер сравнил идеалы данного социума – ориентацию и коллективизм – с центральным заявлением в философии Платона и жизни в античной олигархической Спарте. Характеристики закрытого общества относительно трех измерений выглядят следующим образом:

Достоинства и недостатки

Социальная стабильность, послушание, защита от неудач, гармония в отношениях и уверенность в ориентации являются одними из основных преимуществ закрытых обществ. Они также имеют свои недостатки, такие как догматизм идеологии, жесткость социальной системы и положения ее членов, и, как следствие, неудовлетворенность.

Характеристика организаций

Черты, характеризующие открытое и закрытое общество, в определенной степени подходят и для других категорий. Открытые и закрытые типы организаций отличаются тем, как они справляются со своими внутренними и внешними делами, основываясь на разных философских догматах. Основываясь на теории Поппера, их характеристики можно продемонстрировать посредством анализа некоторых составляющих.

Организационную культуру в общих чертах можно определить как сложное образование, которое включает в себя знания, убеждения, искусство, право, мораль, обычаи и любые способности и привычки, приобретенные лицом в качестве члена организации. Она обеспечивает рамки, в которых могут действовать ее члены. Руководство также должно адаптироваться к этой структуре. В то же время она изменяет или стабилизирует открытый или закрытый характер организации посредством взаимодействия.

Руководство

Универсальное определение организационного лидерства может звучать следующим образом: способность индивидуума влиять, мотивировать и дать возможность другим внести свой вклад в эффективность и успех организаций, членами которых они являются. Лидер может быть определен как член группы, чье влияние на групповые отношения, результаты или принятие решений значительно превосходит среднего ее участника.

Стиль руководства оказывает большое влияние на характеристики предприятия. Открытые и закрытые организации различаются по тому, как там управляют работниками.

В частности, лидер с открытыми характеристиками будет предполагать, что у работника есть контроль над ситуацией в организации. Закрытое руководство предпочитает использование директив.

Акционерные общества открытого и закрытого типа

Подобную классификацию можно встретить и в экономике. Определения основных понятий позволяет выяснить, чем отличается закрытое акционерное общество от открытого.

В первом случае речь идет о такой организации, акции которой распределены только между учредителями или другими заранее определенными лицами.

Во втором случае члены обладают правом отчуждения принадлежащих им акций, не спрашивая на это согласие других их держателей.

Отличия открытого и закрытого акционерного общества заключаются также в следующем. Для первого типа нет ограничений числа акционеров, для второго максимальное число составляет 50 человек. В случае его превышения в течение года необходимо провести преобразование в ОАО (то есть в открытое акционерное общество). Разница между ними заключается также в порядке выпуска и размещения акций: публичном для ОАО и ограниченном для ЗАО.

ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО

ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО. Понятие открытого общества – часть философского наследия Карла Поппера. Выдвинутое как антитеза понятию тоталитарного общества, оно впоследствии употреблялось для обозначения общественных условий для достижения свободы. Свободные общества являются открытыми обществами. Понятие открытого общества – социальный эквивалент политического и экономического понятия «конституции свободы». (Последнее словосочетние взято из названия книги Фридриха фон Хайека, который поддержал назначение Поппера профессором Лондонской школы экономики и политической науки после Второй мировой войны. Получить эту должность Попперу помогла также его книга Открытое общество и его враги.)

Карл Поппер и открытое общество.

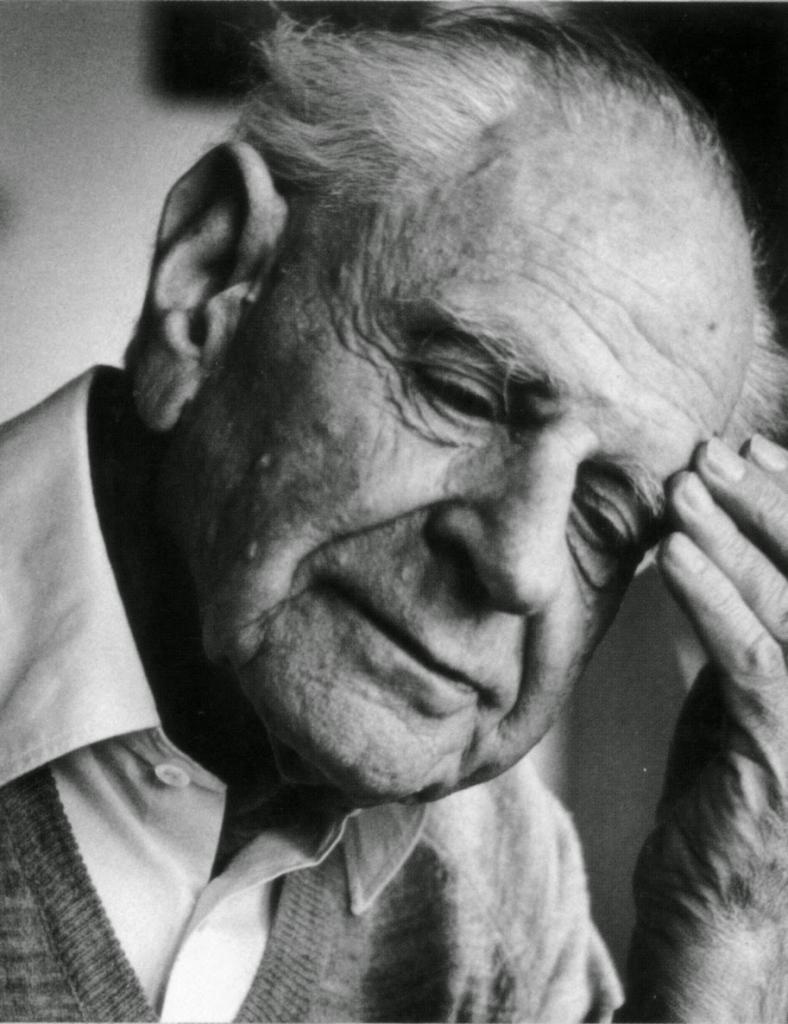

Карл Поппер (1902–1994) занимался главным образом философией науки. Развиваемый им подход иногда называют «критическим рационализмом», а иногда «фаллибилизмом» за выраженный в нем акцент на фальсификации (доказательстве ложности), а не верификации (доказательстве истинности) как сущности научного метода. В его первой работе Логика научного открытия (1935) подробно излагается «гипотетико-дедуктивный метод».

Подход Поппера сводится к следующему. Истина существует, но она не явлена. Мы можем высказывать догадки и проверять их опытным путем. Такие догадки в науке называются гипотезами или теориями. Одна из главных особенностей научных гипотез состоит в том, что они исключают возможность определенных событий. Например, если в качестве гипотезы выдвигается закон тяготения, предметы тяжелее воздуха не должны сами собой отрываться от земли. Поэтому утверждения (и подразумеваемые ими запреты) могут быть дедуцированы из гипотез, которые мы способны проверить. Однако проверка – это не «верификация». Не существует никакой окончательной верификации, потому что мы не можем знать всех относящихся к делу событий – в прошлом, настоящем и будущем. Проверка – это попытки найти события, которые несовместимы с существующей теорией. Опровержение теории, фальсификация, приводит к прогрессу знания, поскольку заставляет нас выдвигать новые и более совершенные теории, которые в свою очередь подлежат проверке и фальсификации. Наука, таким образом, есть череда проб и ошибок.

Поппер развил свою теорию научного знания в нескольких трудах, в частности применительно к квантовой механике и другим вопросам современной физики. Позднее он заинтересовался проблемами психофизиологии (Я и мозг, 1977). Во время войны Поппер написал двухтомный труд Открытое общество, который впоследствии назвал своим «вкладом в военные действия». Лейтмотивом этой работы является полемика с классическими авторами, подзаголовок первого тома – Платоново наваждение, второго – Приливная волна пророчеств: Гегель и Маркс. С помощью тщательного анализа текстов Поппер показал, что идеальные государства Платона, Гегеля и Маркса представляют собой тирании, закрытые общества: «В последующем изложении дородовое, основанное на вере в магию, родоплеменное и коллективистское общества будут также называться закрытыми обществами, а общество, в котором индивиды принимают решения самостоятельно, – открытым обществом».

Книга Поппера Открытое общество мгновенно получила широкий отклик и была переведена на многие языки. В последующие издания Поппер внес несколько примечаний и добавлений. Более поздние его работы, главным образом эссе, лекции и интервью, развивают некоторые аспекты понятия открытого общества, в частности применительно к политике (метод «поэлементной инженерии», или «последовательных приближений», или «проб и ошибок») и институтам (демократии). По этому вопросу имеется обширная литература, были образованы институты, использующие термин «открытое общество» в своем названии, многие стремились внести в это понятие собственные политические предпочтения.

Определение открытого общества.

Открытыми являются общества, делающие «пробы» и признающие и учитывающие совершенным ошибки. Концепция открытого общества есть приложение попперовской философии знания к социальным, экономическим и политическим вопросам. Ничего нельзя знать наверное, можно лишь высказывать догадки. Эти предположения могут оказаться ошибочными, процесс пересмотра неудачных предположений и составляет развитие знания. Поэтому главное заключается в том, чтобы всегда сохранялась возможность фальсификации, которой не могли бы помешать ни догма, ни даже собственные интересы научного сообщества.

Применение концепции «критического рационализма» к проблемам общества приводит к аналогичным выводам. Мы не можем заранее знать, что такое хорошее общество, и нам остается только выдвигать проекты его усовершенствования. Проекты эти могут оказаться неприемлемыми, но главное состоит в том, чтобы сохранялась сама возможность пересмотра проектов, отказа от господствующих проектов и устранение от власти тех, кто с ними связан.

У этой аналогии есть свои слабые места. Поппер, разумеется, был прав, указывая на глубочайшие различия между естественными и социальными науками. Ключевым здесь является фактор времени, а лучше сказать – истории. После того как Эйнштейн опроверг Ньютона, Ньютон уже не может оказаться прав. Когда нео-социал-демократическое мировоззрение заступает на место неолиберального (Клинтон заменяет Рейгана и Буша, Блэйр заменяет Тэтчер и Мейджора), это может означать, что правильное для своего времени мировоззрение с течением времени стало ложным. Это может даже означать, что все мировоззрения в свое время окажутся «ложными» и что в истории нет места «истине». Следовательно, утопия (раз и навсегда принятый проект) сама по себе несовместима с открытым обществом.

Общество не только имеет свою историю; для общества характерна и неоднородность. Метод проб и ошибок в политической сфере приводит к демократии в том узком смысле, который Поппер придал этому понятию, а именно к возможности смены правительств без применения насилия. В применении к экономике сразу приходит на ум рынок. Только рынок (в широком смысле) оставляет открытой возможность для изменения вкусов и предпочтений, а также для появления новых «производительных сил». Описанный Й.Шумпетером мир «творческого разрушения» может считаться экономическим сценарием прогресса, осуществляемого с помощью фальсификации. В обществе, взятом в более широком смысле, найти эквивалент труднее. Возможно, здесь уместно понятие плюрализма. Можно вспомнить и гражданское общество, т.е. плюрализм ассоциаций, деятельность которых не имеет никакого координирующего центра – ни явного, ни косвенного. Эти ассоциации образуют как бы калейдоскоп с постоянно меняющимся рисунком созвездий.

Понятия демократии, рыночной экономики и гражданского общества не должны приводить к мысли, будто существует только одна институциональной форма, позволяющая воплотить их в реальность. Таких форм – множество. Все существенно важное для открытых обществ сводится к формальным правилам, допускающим продолжение процесса проб и ошибок. Будет ли это президентская, парламентская демократия, или демократия на основе референдумов, или – в иных культурных условиях – институты, которые трудно называть демократическими; будет ли рынок функционировать по образцу чикагского капитализма, или семейного капитализма по-итальянски, или немецких корпоративных предпринимательских практик (здесь тоже возможны варианты); будет ли гражданское общество основано на инициативе индивидов, или местных общин, или даже религиозных организаций, – в любом случае важно только одно – сохранение возможности изменений без применения насилия. Весь смысл открытого общества заключается в том, что существует не один путь, и не два, и не три, но бесконечное, неизвестное и неопределимое число путей.

Объяснение двусмысленности.

Под «военными действиями», вклад в которые внес своей книгой Поппер, подразумевалась, разумеется, война с нацистской Германией. Кроме того, Поппер занимался выявлением тех неявных врагов открытого общества, идеи которых могли быть использованы для оправдания тоталитарных режимов. Платоновские всезнающие «философы-правители» не менее опасны, чем гегелевская «историческая необходимость». По мере развертывания холодной войны все большее значение в этом смысле приобретали Маркс и марксизм. Враги открытого общества исключали возможность проб, не говоря уже об ошибках, и вместо этого выстраивали соблазнительный мираж счастливой страны, не знающей конфликтов и перемен. Попперовские мысли в конце первого тома Открытого общества не потеряли актуальности: «Сдерживание политических изменений не помогает делу и не приближает нас к счастью. Нам уже не вернуться к идеальности и прелести закрытого общества. Мечты о рае невозможно реализовать на земле. После того как мы научились поступать, опираясь на собственный разум, критически относиться к действительности, когда мы вняли голосу личной ответственности за происходящее, а равно и ответственности за расширение наших знаний, путь к смиренной покорности перед магией шаманов для нас закрыт. Для тех, кто вкусил с древа познания, дорога в рай заказана. Чем настойчивее мы стремимся вернуться к героической эпохе родоплеменной обособленности, тем вернее приходим к инквизиции, тайной полиции и романтике гангстерского разбоя. Подавляя разум и стремление к истине, мы приходим к самому жестокому и опустошительному разрушению всех человеческих начал. Возврата к гармоничному единству с природой нет. Если мы пойдем этим путем, то должны будем пройти его до конца и превратиться в зверей».

Альтернатива очевидна. «Если мы желаем остаться людьми, то перед нами только один путь, и он ведет к открытому обществу».

Те, у кого еще свежи воспоминания о времени, когда писалась книга Поппера, наверняка припомнит и архаический родоплеменной язык нацизма: романтику крови и почвы, вычурные самоназвания вождей юношества – Hordenführer (вождь орды), даже Stammführer (вождь племени), – постоянные призывы к Gemeinschaft (общинности) в противовес Gesellschaft (обществу), однако вкупе с «тотальной мобилизацией» Альберта Шпеера, который говорил вначале о кампаниях партии по борьбе с внутренними врагами, а затем о «тотальной войне» и о поставленном на поток массовом уничтожении евреев и славян. И все же здесь налицо двусмысленность, указывающая на проблему в определении врагов открытого общества, а кроме того – на неразрешенный вопрос в теоретическом анализе тоталитаризма.

Двусмысленность заключена в использовании древнего языка межплеменной вражды для оправдания новейшей практики тоталитарного правления. Эрнест Геллнер говорил об этой двусмысленности, критикуя национализм в посткоммунистических европейских странах. Здесь нет, писал он, возрождения древней верности роду, это всего лишь беззастенчивая эксплуатация современными политическими лидерами исторической памяти. Иначе говоря, открытое общество должно отмести два притязания: одно – это племя, традиционно закрытое общество; другое – современная тирания, тоталитарное государство. Последнее может использовать символы рода и вводить в заблуждение многих людей, как это случилось с Поппером. Разумеется, современный Stammführer не является порождением родоплеменного строя, это – «винтик» в механизме жестко организованного, сросшегося с партией государства, все назначение которого в том, чтобы не возродить, а разорвать связи между людьми.

Мир обновился. Процесс перехода от сословной к договорной системе, от Gemeinschaft к Gesellschaft, от органической к механической солидарности был неоднократно описан, однако непросто найти примеры перехода в обратном направлении. Поэтому опасность сегодня заключается не в возвращении к племенному строю, хотя он и может вернуться в виде раскрашенного романтическими красками бандитизма. Счастливое состояние, о котором писал Поппер, является не столько врагом открытого общества, сколько его отдаленным предшественником или своего рода карикатурой. Настоящие враги открытого общества – его современники, Гитлер и Сталин, а также другие кровавые диктаторы, которых, как мы надеемся, постигнет справедливая кара. Оценивая их роль, мы должны помнить об обмане, кроющемся в их риторике; они не истинные наследники традиции, а ее враги и разрушители.

Понятие открытого общества после Поппера.

Карл Поппер любил ясные определения, но сам давал их крайне редко. Естественно, позднейшие интерпретаторы его трудов пытались разобраться с авторскими допущениями, положенными в основу идеи открытого общества. Указывалось, например, что для воплощения идеи открытого общества необходимы соответствующие социальные институты. Способность к пробам и исправлению ошибок должна быть как бы заложена в формы политической, экономической и социальной жизни. В связи с этим встают аналогичные вопросы о демократии (которую Поппер определял как способность избавляться от правительства без применения насилия). Предполагается, что в открытом обществе существует плюрализм групп и сил, и поэтому возникает необходимость поддержки многообразия. Стремление не допустить монополии предполагает наличие у открытого общества своих собственных институтов не только в экономической, но и в политической сфере. Возможно также появление (как указал Лешек Колаковский) врагов открытого общества, порождаемых самим открытым обществом. Должно ли открытое общество (подобно демократии) оставаться «холодным» понятием, не дающим людям чувства принадлежности к кругу единомышленников и соучастия в общем деле? И следовательно, не содержит ли оно в самом себе разрушительный вирус, приводящий к тоталитаризму?

Эти и другие опасности, заключенные в понятии открытого общества, заставили многих авторов внести в его определение уточнения, которые, может быть, и желательны, но чрезмерно расширяют смысл понятия, делая его похожим на другие, близкие понятия. Никто не сделал больше для распространения идеи открытого общества и ее воплощения, чем Джордж Сорос. Созданный им «Институт Открытого Общества» внес свой вклад в преобразование посткоммунистических стран в открытые общества. Но и Сорос видит теперь, что открытому обществу угрожает опасность, исходящая от самого открытого общества. В своей книге Кризис мирового капитализма (1998) он говорит, что хотел бы найти новое понятие открытого общества, содержащее не только «рыночные», но и «социальные» ценности.

Требует уточнения и еще один аспект в понятии открытого общества. Метод проб и ошибок – плодотворный и творческий метод, а борьба с догматизмом – благородная задача. Ненасильственные изменения предполагают существование институтов как стимуляторов и механизмов этих изменений; институты следует создать и в дальнейшем поддерживать. Однако ни Поппер, ни те, кто после него поднял знамя открытого общества, не сознавали, что открытому обществу угрожает еще одна опасность. Что, если люди перестанут «пробовать»? Казалось бы, странное и малоправдоподобное предположение, – однако умели же авторитарные правители пользоваться молчанием и пассивностью своих подданных! Целые культуры (например, Китай) долгое время были неспособны использовать свои производительные силы из-за того, что не любили пробовать. Не следует обременять понятие открытого общества слишком большим грузом добродетелей, но одна из них является необходимым условием реальности этого понятия. Выражаясь высоким слогом, это деятельная гражданственность. Мы должны продолжать «пробовать», не боясь ошибиться и оскорбить чувства защитников status quo, если стремимся к созданию современных, открытых и свободных обществ.