Что такое отодектоза саркоптоза нотоэдроза

Что такое отодектоза саркоптоза нотоэдроза

Саркоптоз и демодекоз

(подкожный клещ, чесотка, короста)

у кошек, собак и других животных

Клещи — одни из самых древних на земле беспозвоночных существ. Они могут находиться в воде, грунте, растениях, животных в людях. Мировая фауна насчитывает около 25 тысяч видов клещей.

Изучением клещей занимается наука — акарология.

Акарология (от греч. Akari – клещ и logos – слово, учение) — раздел паразитологии, который изучает клещей и болезни, причинённые ими.

Клещи (Akarina) принадлежат к типу членистоногих, классу паукоподобных. Этот класс объединяет три ряда: парадитоформные, акариформные и клещи-сенокосцы. В ветеринарной медицине наибольшее значение имеют первые два ряда, которые ведут паразитический образ жизни, то есть могут быть постоянными или временными паразитами животных.

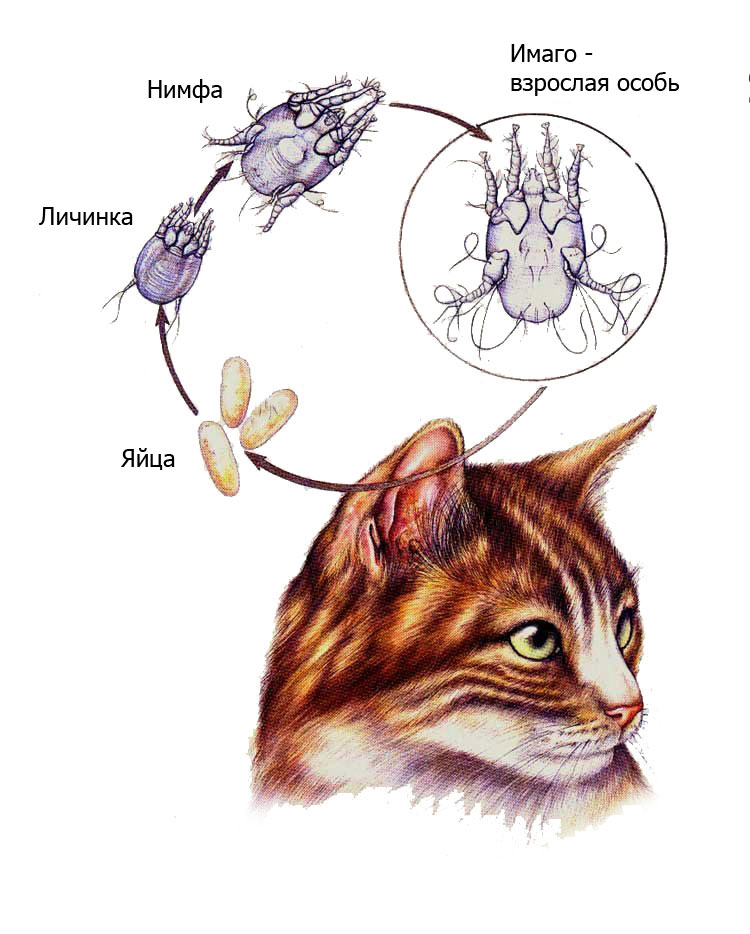

Развитие клещей.

Самки клещей после оплодотворения откладывают яйца, а некоторые виды — личинки. С яйца вылупляется личинка, которая потом линяет и превращается в нимфу. Личинка отличается от взрослых клещей тем, что она меньше по размеру, имеет недоразвитые половые органы и три пары лапок. Нимфа один или несколько раз линяет и превращается в взрослого клеща — самца или самку (имаго). Клещи питаются кровью, лимфой, эпидермисом и другими тканями своего хозяина.

В данной статье речь пойдёт об саркоптозе и демодекозе, как одних из наиболее часто встречающихся поражений клещами в нашей местности. Возбудителем этих заболеваний являются акариморфные (натуральные) клещи, которые очень распространены в природе. Ряд Akariformes объединяет три подряда клещей: Sarcoptiformes (возбудителей акароза животных и людей), Trombidiformes (возбудителей демодекоза животных) и Oribatei (промежуточных хозяев ленточных гельминтов — возбудителей аноцефалятозов животных).

Саркоптозы (sarcoptoses)

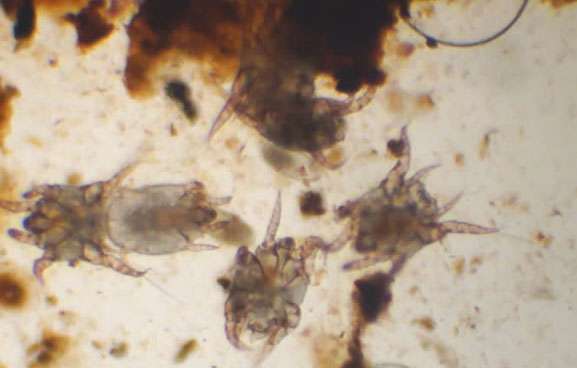

Фотографии Sarcoptidale, полученные при помощи электронного сканирующего микроскопа:

Цикл развития.

Клещи паразитируют и размножаются в эпидермальном слое кожи. Самки откладывают по 2-8 яиц, всего 40-60. Одна генерация клещей развивается при оптимальных условиях в течение 15-19 суток, проходит фазы яйца, личинки, протонимфы, телеонимфы и имаго. Самцы клещей живут до 1 месяца, после копуляции с телеонимфами погибают. Самки живут до 1.5 месяцев.

Здоровых животных инвазируют только телеонимфы и самки. Во внешней среде клещи не размножаются, однако сохраняют свою подвижность до двух недель, погибают при температуре ниже 0 градусов Цельсия. Яйца жизнеспособны до 1 месяца. Саркоптесы питаются клетками эпидермиса, лимфой, воспалительным экссудатом.

Клещи могут переходить с тела специфического хозяина на тело неспецифического, локально размножаться и причинять кратковременное заболевание — псевдочесотку, которая особенно характерна для людей. При заражении от животных проявление саркоптоза у людей слабее, чем при заражении возбудителем человеческого штамма, поскольку клещи не прогрызают ходы и не размножаются. Через несколько часов после контакта с больным животным у человека на коже рук, груди, живота, бёдер возникают покраснения, папулы (вид сыпи), печение и зуд. Такие признаки могут наблюдаться до 4 месяцев, иногда дольше. В коже котов паразитирует род Notoedres.

Саркоптоз собак.

Болезнь причиняется клещами Sarcoptes canis семейства Sarcoptidale и характеризуется зудом, воспалением кожи, облысением и прогрессирующем изнеможением животного.

Возбудители паразитируют и размножаются в коже ушей, морды, суставов грудных конечностей, спины собак различного возраста и пород.

Эпизоотологические данные.

Источником инвазии являются больные собаки. Здоровые животные заражаются при контакте с больными редко — через предметы ухода, одежду, обувь их хозяев. Молодняк болеет саркоптозом значительно чаще и тяжелее. У щенков отмечают индивидуальную чувствительность к возбудителю, поэтому не все они могут заразиться от самки-матери. Пик инвазии приходится на осенне-зимний период года, летом активность несколько снижается.

Клинические признаки.

Болезнь начинается с покраснения кожи морды, головы, шеи. Характерным признаком является воспаление краёв ушей. Хорошо заметен так же рефлекс зуда, если погладить животное по голове, шее, спине. Со временем развивается постоянный зуд, на коже появляются папулы, со временем образуются чешуйки. Заметны места облысения на голове и по всему телу. Кожа в таких местах становится грубой, трескается, от таких животных отдаёт кислым (запах, характерный для саркоптоза). У собак наблюдается парез тазовых конечностей. Они быстро слабеют, выматываются и чаще всего погибают.

Фотография собаки, поражённой саркоптозом (фотография сделана специалистами клиники Котофей):

Диагностика.

Диагностика основывается на объективной оценке эпизоотологических данных, клинических признаках и результатах лабораторного исследования соскобов кожи животных, подозреваемых в заболевании. Выявляют клещей на различных стадиях их развития. Иногда при лабораторном исследовании диагноз не подтверждается, поэтому учитывают эпизоотологические данные, клинические признаки и назначают профилактическое лечение инвазии.

Лечение.

Из практики известно об эффективности 1%-ных растворов макролидных препаратов, которые вводятся собакам внутримышечно или подкожно в дозе 0.1 мл/кг массы тела дважды с интервалом 7-9 суток. Так же на кожу, в области холки, наносят «Стронгхолд» (антипаразитный препарат).

Установлена высокая эффективность бровермектин-гранулята при его применении одновременно с кормом.

У пород шотландской колли, шелти, бобтейла, наблюдают повышенную чувствительность к этим препаратам, поэтому на их основе готовят мази, пудры, которые втирают в места поражения на коже. Животных так же орошают или купают препаратами группы ФОС (фосфорорганических соединений), пиретроидов и на основе амитраз в концентрациях, согласно указаний.

Назначают капли «Advocate», 4-5%-ную масляную суспензию коллоидной серы, аэрозоли «Арпалит», «Акродекс», «Дерматозоль», «Эстрозоль». При нанесении на всё тело собаке надевают намордник или воронку во избежание слизывания препаратов.

Профилактика и методы борьбы.

Животных содержат в чистоте и не допускают контактов с больными и подозрительными животными. Бездомных, бродячих и больных животных вылавливают. Собак с генерализованной формой саркоптоза предают эвтаназии. Проводят дезакаризацию помещения, вольеров, клеток, будок одним из акарицидов, имеющимся в наличии.

Демодекоз (железница) собак и кошек.

Заболевание собак причиняется клещами Demodex canis, кошек — Demodex katoi и Demodex felis семейства Demodecidae и характеризуется локальным или генерализованным дерматитом, похудением, измождением и гибелью животных.

Demodex – мелкий червеподобный клещ, 0.2-0.4 мм в длину, светло-серого цвета. Кутикула полосатая в поперечном направлении. Голова и грудь не расчленены, хоботок хорошо развит, режуще-колюще-сосущего типа. Клещ имеет четыре пары коротких трёхчленистых лапок, которые заканчиваются коготками. Питается клещ клетками эпителия.

Клещи формируют колонии в волосяных фолликулах, потовых и сальных железах. У собак они способны паразитировать и на внутренних органах, поэтому их выявляют в фекалиях, а при гистологическом исследовании — в печени, лимфатических узлах, мышцах языка и других органах. Demodex katoi у человека может паразитировать в коже головы и причинять облысения, в бровях и ресницах — воспаление конъюнктивы глаз, ослабление зрения, выпадение ресниц, бровей.

Фотографии Demodecidae, получены при помощи электронного сканирующего микроскопа:

Эпизоотологические данные.

Демодекоз — распространённое заболевание. Источником болезни являются собаки и кошки. Заражение происходит при контакте здоровых животных с больными. Особо тяжело переносит заболевание молодняк. Инвазию чаще диагностируют у короткошерстных пород собак и кошек. Возбудители болезни котов легко передаются людям.

Клинические признаки.

У собак болезнь развивается в чешуйчатой (легкой) и пустулёзной (тяжёлой, злокачественной) форме. В начале заболевания отмечают место поражения на голове (надбровные дуги, щёки, губы). Шерсть выпадает, кода краснеет, сморщивается, покрывается чешуйками белого цвета, трескается, на её поверхности появляется сукровица. Зуд отсутствует или слабо выражен. Со временем в коже формируются горбики, наполненные гноем и клещами. Такие животные имеют неприятный запах. Развивается анемия, прогрессирует похудение, которое приводит к гибели животного.

Типичные места наибольшего поражения демодекозом:

Фотография собаки, поражённой демодекозом:

У котов отмечают поражения кожи, в следствии чего появляются алопеции (паталогические выпадения волос) на спине, грудях, брюхе, возле хвоста. При этом зуд слабо выражен или отсутствует. У некоторых животных заметна кривоголовость. Следует отметить, что возбудитель демодекоза может паразитировать одновременно с возбудителем отодектоза (ушного клеща) и причинять осложнение болезни. В связи с этим в ушах нагромождается коричневая вязкая масса. При прикосновении уши болезненные. Из глаз выделяется серозный или гнойный экссудат. В уголках глаз собираются сероподобные выделения. Животные вялые, плохо едят корм, быстро худеют.

Диагностика.

Учитывают эпизоотологические данные, клинические признаки болезни и проводят лабораторные исследования. Для выявления клещей на теле животного скальпелем берут глубокий соскоб из кожи или извлекают содержимое пустул (первичный экссудативный полостной морфологический элемент сыпи). У кошек отбирают соскоб осторожно из-за их нежной и тонкой кожи. Поэтому этих животных приходится умело фиксировать. Содержимое из ушей и глаз берут специальной стеклянной палочкой-лопаткой. Полученный материал помещают на предметное стекло, добавляют двойной объём 5-10%-го раствора щёлочи (KOH, NaOH) или керосина, вазелинового масла, тщательно размешивают, накрывают другим стеклом и рассматривают при малом увеличении микроскопа.

С целью ранней диагностики болезни в местах локализации клещей на участке 10х15 мм удаляют шерсть и берут в этом месте глубокий соскоб, который исследуют компрессорным методом.

Демодекоз дифференцируют от укусов иксодовых клещей и кровососущих насекомых (горбики горячие и болючие), саркоптоза, нотоэдроза, отодектоза, дерматомикозов, экземы, аллергических поражений кожи.

Лечение.

Больных животных обрабатывают акарицидными препаратами. Возможно подкожное или внутримышечное введение макролидов в дозе 0.1 мл/кг массы тела 4-5 раз с интервалом 7-9 суток или накожное нанесение «Стронгхолда» или «Advocate». Достаточно эффективным оказалось длительное использование совместно с кормом бровермектин гранулята в течение 10-15 суток в комплексе с введением иммуномодуляторов (Риботан). Животным в месте поражения втирают эфир, ацетон, авиационный керосин, 14-%-ный раствор йода, а потом наносят ленимент Вишневского, к которому добавляют 2%-ную эмульсию одного из пиретроидов. Обработки повторяют 6-8 раз с интервалом 4-6 суток.

Лечение пустулёзной формы демодекоза длительное и не всегда эффективное. Предложен комплексный метод, который включает введение макролидов (иногда в дозе 0.2 мл/кг), нанесение на кожу серо-дёгтевого ленимента (2 части серы, 1 часть берёзового дёгтя, 4 части смальца), выкармливание порошка очищенной серы (40 мг/кг) в течение месяца.

В сети ветеринарных аптек имеется большое количество современных препаратов для лечения демодекоза. Для наружной обработки применяют Аверсектин, Акрамит, Амитразол, Байтикол, Демос, Эктосан, Мельбимицин и т.п., которые втирают в места поражения. На коже согласно инструкции; Демизон, Паноцид, Цидем, Цибон — в аэрозольных и беспропелентных баллонах, их наносят на кожу четыре раза с интервалом в семь суток, внутренне – «Сайфле». Все препараты в случае правильного использования дают неплохой эффект. Вводят так же 1%-ный раствор метиленового синего на 25%-ному растворе глюкозы в вену в дозировке 0.1 мл/кг массы тела 2-3 раза с интервалом 5-6 суток.

Поскольку демодекоз у собак и кошек осложняется пиодермией, дерматомикозами, проводят комплексное лечение, направленное на нормализацию функции кожи, гормонального статуса, улучшения роста шерсти, усиление иммунных реакций (вакцины против микозов, антибиотики, витамины, иммуностимуляторы и модуляторы, гепатопротекторы и т.п.).

Профилактика и методы борьбы.

Подозрительных животных, помещения, места выгула, клетки, будки и вольеры обрабатывают акарицидными препаратами. Животных с генерализованной формой предают эвтаназии.

В статье описаны методы лечения, которые опубликованы в литературе и могут считаться классическими. Однако, в настоящее время имеются и другие весьма эффективные средства и схемы лечения, которые в том числе используют врачи ветклиники Котофей. В любом случае, мы настоятельно не рекомендуем прибегать к самолечению и советуем обратиться к врачу за назначением.

Врачи клиники Котофей.

При перепечатке или использовании материалов из настоящей статьи ссылка на сайт ветклиники «Котофей» обязательна!

При работе над статьёй использовались материалы из общедоступных источников, интернета, учебников, в том числе «Паразитология и инвазивные болезни животных» под редакцией доктора ветеринарных наук В.Ф. Галата.

Отодектоз, ушной клещ, ушная чесотка – названия одного и того же паразитарного заболевания, вызываемого микроскопическими саркоптоидными клещами рода Otodectes.

Особенностью паразитирования вида Otodectes cynotis является определенная локализация на теле своего хозяина, это – внутренняя поверхность ушной раковины и кожные слои наружного слухового прохода, то есть – наружного уха. В других местах на коже животного паразит не приживается.

Otodectes cynotis – ушной клещ, паразитирующий не только у кошек. Этот же вид отодектоза находят у собак, пушных зверей, лисиц и других плотоядных, поэтому больная кошка в доме может заразить собаку и наоборот.

По мере прогрессирования болезни, которая переходит в хроническую форму, в патологических очагах скапливается гнилостная микрофлора, что еще более усугубляет клиническую картину отодектоза. В особо запущенных случаях у животных развивается гнойный отит, прободение барабанной перепонки, проникновения патологических агентов в среднее и внутреннее ухо, что часто завершается гибелью животного.

Однако стоит еще раз подчеркнуть, что такой феномен наблюдается в редких случаях, когда ушной клещ у кошек не подвергается никакому лечению.

Особенности болезни

Среди общего количества кошек, поступающих в ветеринарную клинику с диагнозом – отит, у 85% из них дополнительно диагностируется отодектоз, который, собственно, и послужил первичной причиной воспаления наружного или среднего уха в своем преобладающем большинстве. Если говорить о возрасте, ушной клещ у кошек встречается преимущественно у котят 1-4-месячного возраста.

Во внешней среде Otodectes cynotis не способен выживать длительное время.

Такие условия, обеспечивают передачу паразита от больного животного здоровому косвенными путем через предметы домашнего обихода, руки и одежду владельцев. В преобладающем большинстве случаев перезаражение происходит прямым путем при непосредственном контакте животных. Одностороннее поражение может наблюдаться в редких случаях, только на первой стадии болезни. В дальнейшем патологический процесс всегда распространяется на оба уха.

Встречается ушная чесотка у кошек повсеместно на всей территории нашей страны.

Краткая биология ушного клеща

Сезон года определяет срок развития клеща от яйца до взрослой особи. В теплое время года, это время составляет до двух недель, а поздней осенью и замой – до трех недель. Причем в холодное время самки откладывают гораздо большее количество яиц и ближе к барабанной перепонке – на горизонтальном участке слухового канала.

Интересен факт из биологии развития ушного клеща. Предпоследняя стадия жизненного цикла – нимфа не имеет признаков полового деморфизма. Из нее в будущем с одинаковой вероятностью может появиться самка или самец. Однако взрослые самцы, готовые на этот момент к оплодотворению, уже плотно закрепляются за нимфой с помощью ее специальных приспособлений, которые называют – копулятивыми буграми. В таком состоянии пара ожидает превращения нимфы в имаго. Если произошла самка – самец оплодотворяет ее и отваливается, а если особь мужского рода – заброса семени не происходит, и самец отсоединяется в поисках новой нимфы.

Как уже отмечалось выше, основной симптом отодектоза у кошек – сильный зуд в области ушей, что проявляется соответствующими признаками, которые может определить любой внимательный владелец животного:

Ушной клещ у кошек – длительное хроническое заболевание, с соответствующими симптомами и требующее неотложного лечения, поскольку самостоятельно оно никогда не пройдет. Учитывая этот факт, клиническое течение отодектоза разделяют на три основные стадии:

I стадия

II стадия

III стадия

В качестве осложнений выступает обсеменение расчесов и клещевых каналов стрептококковой и стафилококковой микрофлорой, которая становится причиной развития гнойно-гнилостной инфекции с последующим распространением патологического процесса на среднее и внутреннее ухо, затем – оболочек головного мозга.

Подобные осложнения ушного клеща у кошек наблюдаются крайне редко, как правило, у изнеможенных голодом и недостаточным содержанием больных животных. Чаще всего отодектоз переходит в постоянную хроническую форму, изматывающую животное, которое все больше теряет в весе, и в конце концов – гибнет от общего бессилия.

Как уточнить диагноз?

Диагноз на ушной клещ у кошек в постановке является одним из самых простых и обусловлен определением симптомов и результатами лабораторных исследований. Немаловажное значение имеет выяснение эпизоотологической информации относительно отодектоза – у хозяина всегда уточняют болело ли животное ранее ушной чесоткой, встречалось ли это заболевание у других животных в домашнем хозяйстве или соседей.

Не представляет особой сложности и самостоятельная диагностика в домашних условиях, поскольку преимущественным отличием Otodectes cynotis является паразитирование в области ушных раковин и наружного слухового прохода. Другие сходные по клиническим признакам чесоточные и грибковые заболевания, например, нотоэдроз, саркоптоз или трихофития развиваются преимущественно на других участках тела животного.

Если нет возможности обратиться в ветеринарную клинику с целью точной постановки диагноза, можно попробовать провести предварительную диагностику ушного клеща у кошек в домашних условиях.

Для этого ватную палочку нужно смочить в 50%-м водном растворе глицерина или обычного растительного масла, затем взять соскоб с внутренней поверхности ушной раковины, пытаясь зацепить как можно больше тягучей коричневой массы с корочками несколькими вращательными движениями.

Если есть возможность – на соскоб наносится несколько капель 10% раствора едкого натра с целью растворения большей части балластной массы, затем материал выдерживается при комнатной температуре около 45 минут.

Чтобы повысить вероятность обнаружения паразитов, на соскоб можно поместить 2-3 капли черной туши, которая окрасит все, кроме самих клещей их можно будет лучше разглядеть на черном фоне благодаря контрасту. Наличие нескольких светлых крупинок на ватном тампоне может свидетельствовать о наличии паразитов.

(На картинке показано как выглядит ушной клещ у кошек. Фото без увеличения. Многие белые точки — взрослые особи паразита. Для удобства ватная палочка окрашена черной тушью и использован прозрачный стеклянный цилиндр с целью фокусировки и дополнительной подсветки)

Стоит отметить, что подобная диагностика в домашних условиях актуальна только для второй и третьей стадии отодектоза у кошек. Притом отсутствие клещей на соскобе не исключает ушную чесотку при наличии всей остальной симптоматики. Только профессиональное получение и исследование соскобов в условиях ветеринарной клиники может гарантировать постановку или исключение диагноза на отодектоз. По этой причине, были найдены белые крупинки или нет, акарицидное лечение все же рекомендуется провести.

Лекарство от ушного клеща у кошек

В профессиональной ветеринарии для лечения отодектоза у кошек второй и третьей стадии часто одновременно используют оба подхода, что обеспечивает гораздо более лучший эффект.

Средство от ушного клеща у кошек сегодня можно беспрепятственно приобрести в ветеринарной аптеке или зоомагазине, однако предпочтение лучше отдавать именно аптеке.

При работе с кошками нужно помнить, что этот вид животных обладает повышенной чувствительностью к фосфорорганическим акаридам, поэтому средства, содержащие диазинон, хлорпирифос, фозалон, карбофос и подобные соединения у этого вида не применяют.

Прекрасный и проверенный временем лечебный эффект оказывают такие классические препараты в лечении ушного клеща у кошек, как:

0,05% аверсектиновая мазь. Средством обильно обрабатывают всю внутреннюю поверхность ушной раковины и наружный слуховой проход два раза с интервалом – неделя.

Танацетовый или полисульфидный линименты. Дважды, интервал – 7 дней.

3% креолин, наружно, по схеме аналогичной выше описанным препаратам.

Стомазан, бутокс, эктомин, байтикол. Наружно, дважды с интервалом в 10 дней.

Ивомек, аверсект-2 или цидектин, подкожно, дважды с интервалом две недели. Дозировка из расчета 0,1 мл готового раствора на каждые 5 кг живой массы пациента.

Кроме того, можно использовать самостоятельно изготовленную мазь, если есть возможность запастить ингредиентами. В 20 г свиного несоленого топленого сала добавляют 8 г углекислого калия и 15 г коллоидной серы, тщательно перемешивают и применяют наружно с частотой раз в 2-3 дня до полного исчезновения симптомов.