Что такое отрезки земля которой наделялись крестьяне по реформе 1861

Отрезки

Смотреть что такое «Отрезки» в других словарях:

ОТРЕЗКИ — часть находившихся в пользовании крестьян земель, отрезанных после крестьянской реформы 1861 в пользу помещиков. Отрезки в основном производились, если надел превышал высшую норму, установленную Положениями 19 февраля 1861, и составляли ок. 18%… … Большой Энциклопедический словарь

ОТРЕЗКИ — часть находившихся в пользовании крестьян земель, отрезанных после крестьянской реформы 1861 г. в пользу помещиков. О. в основном производились, если надел превышал высшую норму и составляли около 18% дореформенного землепользования крестьян … Юридический словарь

ОТРЕЗКИ — ОТРЕЗКИ, часть находившихся в пользовании крестьян земель, отрезанных после крестьянской реформы 1861 в пользу помещиков. Производились, если надел превышал высшую норму, установленную Положениями 19.2.1861, и составляли около 18% дореформенного… … Русская история

отрезки — часть находившихся в пользовании крестьян земель, отрезанных после крестьянской реформы 1861 в пользу помещиков. Отрезки в основном производились, если надел превышал высшую норму, установленную Положениями 19 февраля, и составляли около 18%… … Энциклопедический словарь

ОТРЕЗКИ — земли, отрезанные в России помещиками у крестьян при составлении уставных грамот по Положениям 19 февр. 1861. Уменьшение крест. наделов производилось в случае, если надел превышал высшую, или указную норму. Надел мог быть уменьшен и в случае,… … Советская историческая энциклопедия

Отрезки — мн. Участки крестьянских земель, захваченные помещиками при отмене крепостного права. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

отрезки — часть находившихся в пользовании крестьян земель, отрезанных после крестьянской реформы 1861 г. в пользу помещиков. О. в основном производились, если надел превышал высшую норму и составляли около 18% дореформенного землепользования крестьян … Большой юридический словарь

разделение на отрезки — Назначение факелоносцев на определенные отрезки эстафеты. [Департамент лингвистических услуг Оргкомитета «Сочи 2014». Глоссарий терминов] EN slotting Process of assigning torchbearers to predetermined slots. [Департамент… … Справочник технического переводчика

ЕДИНИЧНЫЕ ОТРЕЗКИ (ПАРАМЕТРЫ) — образуемые единичной гранью на каждой из кристаллографических осей. Геологический словарь: в 2 х томах. М.: Недра. Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др.. 1978 … Геологическая энциклопедия

Тест по Истории России на тему «КРЕПОСТНОЕ ПРАВО» 8 класс

Отмена крепостного права

2. Какой государственный орган занимался разработкой крестьянской реформы?

А) II Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии

Б) Главный комитет по крестьянскому делу

В) Главное управление по сельскому хозяйству

3. Кто возглавил Редакционные комиссии при Главном комитете по крестьянскому делу?

А) Великий князь Константин Николаевич

4. Какой срок был установлен для внесения крестьянами выкупных платежей за землю?

5. До реформы 1861 г. крестьянами управляли помещики. Кто выполнял эти функции после отмены крепостного права?

А) специально назначенные правительственные чиновники

Б) мир, или сход, во главе со старостой

В) староста, избираемый сходом

6. Кому принадлежат слова: «Лучше освободить крестьян «сверху», нежели ждать, когда они освободятся «снизу»?

А) А.Герцену Б) Александру II В) Я. Ростовцеву Г) Д.Милютину

7. Что даровала реформа 1861 г. крестьянам:

8. Какие крестьяне считались временообязанными:

а) не заключившие выкупные сделки со своими помещиками после объявления реформы ; б) крестьяне сибирских губерний; в) государственные крестьяне?

9. Что такое отрезки:

а) земля, которой наделялись крестьяне по реформе 1861 г.; б) земля, которую отрезали у помещиков в пользу крестьян; в) часть крестьянского надела, оказавшаяся «лишней» по сравнению с установленной в 1861 г. нормой?

10.Реформа 1861 г. сохраняла за помещиками право собственности на:

а) ранее принадлежавших им дворовых людей; б) все принадлежавшие им земли ; в) часть помещичьей земли.

11. К прогрессивным чертам крестьянской реформы относятся:

а) освобождение крестьян с правом иметь промыслы, заключать сделки, покупать землю ; б) сохранение помещичьего землевладения; в) отрезки; г) чересполосица.

12. В начале своего правления Александр II издал ряд указов направленных на смягчение политического режима. Какого из этих указов не было:

1. об амнистии декабристам; 2. о ликвидации военных поселений

3. об отмене цензуры; 4. о свободной выдаче заграничных паспортов

13. Кто из нижеперечисленных членов семьи Романовых выступал за проведение крестьянской реформы:

1. великая княгиня Анна Павловна, тетя императора ; 2. великий князь Михаил Николаевич, брат императора

3. великий князь Константин Николаевич, брат императора; 4. великая княгиня Ольга Николаевна, сестра императора

Отмена крепостного права

1. Когда правительство Александра II вплотную приступило к подготовке крестьянской реформы?

2. Для чего были созданы Редакционные комиссии при Главном комитете по крестьянскому делу?

А) для сбора и обобщения статистических данных

Б) для составления проектов законодательных актов об освобождении крестьян

В) для составления итогового отчета Главного комитета по крестьянскому делу

3. На каких условиях реформа 1861г. предоставляла землю крестьянам?

А) полностью за счет государственной казны

В) за выкуп при содействии правительства

4. Что получили крестьяне в 1861году?

А) свободу от государственных повинностей

В) право выхода из крестьянской общины

5. Для осуществления выкупа земли по закону 19 февраля 1861 года крестьянин единовременно должен был внести 20-25% всей выкупной суммы. Кто выплачивал помещикам остальную часть?

А) государство Б) земство В) дворяне

6. Отмена крепостного права предоставила личную свободу крестьянам:

а) без земли и без выкупа; б) с землей за большой выкуп помещикам ; в) за небольшую выплату правительству; г) без земли с ограничением многих личных прав.

7. Временнообязанные крестьяне должны были:

а) платить оброк или отбывать барщину в пользу своего бывшего владельца ; б) бесплатно трудиться на государство 2 раза в неделю; в) принимать участие в общественных работах в своем уезде.

8. Кто такой мировой посредник:

а) представитель нейтрального государства, организующий мирные переговоры; б) доверенное лицо крестьянской общины, участвующее в разрешении споров между общиной и властями ; в) представитель помещиков, исполняющий административно-полицейские функции в ходе реализации крестьянской реформы?

9. Манифест об освобождении крестьян был подписан императором

1. декабре 1860 г.; 2. феврале 1861 г.;

3. декабре 1861 г.;

4. марте 1864 г.

10. Основное значение крестьянской реформы состояло в том, что крестьяне:

1) получили в собственность землю;

2) были освобождены от барщины и оброка;

3) стали экономически независимы; 4) получили личную свободу и право выкупа земельного участка

12. Назовите причину, почему власть долго не решалась провести крестьянскую реформу

1. большинство крестьян в России было несогласно освободиться от власти помещиков, поскольку считало, что только они могут защитить крестьян от произвола государственных чиновников и активно сопротивлялось любым попыткам провести реформы

2. основная масса помещиков, привыкшая видеть в крепостном праве основу своего благополучия, встречала в штыки любую попытку государства ослабить зависимость крестьян от их хозяев

3. крепостное право позволяло существенно улучшать общее социально-экономическое развитие России, способствовало ускорению роста промышленных предприятий

4. в большинстве стран Европы в 19 веке крепостные отношения сохранялись, и российское правительство не видело нужды в проведении эксперимента с реформами, которые неизвестно чем могут закончиться для страны

Отмена крепостного права

1 . Каков был удельный вес крепостного крестьянства в России в середине XIX века?

2. Какой государственный орган занимался разработкой крестьянской реформы?

А) II Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии

Б) Главный комитет по крестьянскому делу

В) Главное управление по сельскому хозяйству

3. Кто возглавил Редакционные комиссии при Главном комитете по крестьянскому делу?

А) Великий князь Константин Николаевич

4. Какой срок был установлен для внесения крестьянами выкупных платежей за землю?

5. До реформы 1861 г. крестьянами управляли помещики. Кто выполнял эти функции после отмены крепостного права?

А) специально назначенные правительственные чиновники

Б) мир, или сход, во главе со старостой

В) староста, избираемый сходом

6. Кому принадлежат слова: «Лучше освободить крестьян «сверху», нежели ждать, когда они освободятся «снизу»?

А) А.Герцену Б) Александру II В) Я. Ростовцеву Г) Д.Милютину

7. Что даровала реформа 1861 г. крестьянам:

а) равные сословные права с мещанами; б) землю без всякого выкупа; в) личную свободу?

8. Какие крестьяне считались временообязанными:

а) не заключившие выкупные сделки со своими помещиками после объявления реформы; б) крестьяне сибирских губерний; в) государственные крестьяне?

9. Что такое отрезки:

а) земля, которой наделялись крестьяне по реформе 1861 г.; б) земля, которую отрезали у помещиков в пользу крестьян; в) часть крестьянского надела, оказавшаяся «лишней» по сравнению с установленной в 1861 г. нормой?

10.Реформа 1861 г. сохраняла за помещиками право собственности на:

а) ранее принадлежавших им дворовых людей; б) все принадлежавшие им земли; в) часть помещичьей земли.

11. К прогрессивным чертам крестьянской реформы относятся:

а) освобождение крестьян с правом иметь промыслы, заключать сделки, покупать землю; б) сохранение помещичьего землевладения; в) отрезки; г) чересполосица.

12. В начале своего правления Александр II издал ряд указов направленных на смягчение политического режима. Какого из этих указов не было:

1. об амнистии декабристам; 2. о ликвидации военных поселений

3. об отмене цензуры; 4. о свободной выдаче заграничных паспортов

13. Кто из нижеперечисленных членов семьи Романовых выступал за проведение крестьянской реформы:

1. великая княгиня Анна Павловна, тетя императора ; 2. великий князь Михаил Николаевич, брат императора

3. великий князь Константин Николаевич, брат императора; 4. великая княгиня Ольга Николаевна, сестра императора

Отмена крепостного права

1. Когда правительство Александра II вплотную приступило к подготовке крестьянской реформы?

А) 1861г. Б) 1857г. В) 1855г.

2. Для чего были созданы Редакционные комиссии при Главном комитете по крестьянскому делу?

А) для сбора и обобщения статистических данных

Б) для составления проектов законодательных актов об освобождении крестьян

В) для составления итогового отчета Главного комитета по крестьянскому делу

3. На каких условиях реформа 1861г. предоставляла землю крестьянам?

А) полностью за счет государственной казны

В) за выкуп при содействии правительства

4. Что получили крестьяне в 1861году?

А) свободу от государственных повинностей

В) право выхода из крестьянской общины

5. Для осуществления выкупа земли по закону 19 февраля 1861 года крестьянин единовременно должен был внести 20-25% всей выкупной суммы. Кто выплачивал помещикам остальную часть?

А) государство Б) земство В) дворяне

6. Отмена крепостного права предоставила личную свободу крестьянам:

а) без земли и без выкупа; б) с землей за большой выкуп помещикам; в) за небольшую выплату правительству; г) без земли с ограничением многих личных прав.

7. Временнообязанные крестьяне должны были:

а) платить оброк или отбывать барщину в пользу своего бывшего владельца; б) бесплатно трудиться на государство 2 раза в неделю; в) принимать участие в общественных работах в своем уезде.

8. Кто такой мировой посредник:

а) представитель нейтрального государства, организующий мирные переговоры; б) доверенное лицо крестьянской общины, участвующее в разрешении споров между общиной и властями; в) представитель помещиков, исполняющий административно-полицейские функции в ходе реализации крестьянской реформы?

9. Манифест об освобождении крестьян был подписан императором

1. декабре 1860 г.; 2. феврале 1861 г.;

3. декабре 1861 г.;

4. марте 1864 г.

10. Основное значение крестьянской реформы состояло в том, что крестьяне:

1) получили в собственность землю;

2) были освобождены от барщины и оброка;

3) стали экономически независимы; 4) получили личную свободу и право выкупа земельного участка

11. Какие категории крестьян по закону 19 февраля 1861 г. вообще лишались своих наделов: а) все крестьяне; б) монастырские; в) бывшие дворовые?

12. Назовите причину, почему власть долго не решалась провести крестьянскую реформу

1. большинство крестьян в России было несогласно освободиться от власти помещиков, поскольку считало, что только они могут защитить крестьян от произвола государственных чиновников и активно сопротивлялось любым попыткам провести реформы

2. основная масса помещиков, привыкшая видеть в крепостном праве основу своего благополучия, встречала в штыки любую попытку государства ослабить зависимость крестьян от их хозяев

3. крепостное право позволяло существенно улучшать общее социально-экономическое развитие России, способствовало ускорению роста промышленных предприятий

4. в большинстве стран Европы в 19 веке крепостные отношения сохранялись, и российское правительство не видело нужды в проведении эксперимента с реформами, которые неизвестно чем могут закончиться для страны

Крестьянская реформа в России

Крестья́нская рефо́рма в Росси́и (известная также как отмена крепостного права) — реформа, начатая в 1861 году, упразднившая крепостное право в Российской империи. Явилась первой по времени и наиболее значимой из реформ императора Александра II; возвещалась Манифестом об отмене крепостного права от 19 февраля (3 марта) 1861 года.

Вместе с тем, ряд современников и историков называли эту реформу «крепостнической» и утверждали, что она не привела к освобождению крестьян, а лишь определила механизм такого освобождения, причем ущербный и несправедливый.

Содержание

Предыстория

На бо́льшей части территории Российской Империи крепостного права не было: во всех сибирских, азиатских и дальневосточных губерниях и областях, в казачьих областях, на Северном Кавказе, на самом Кавказе, в Закавказье, в Финляндии и на Аляске.

Первые шаги к ограничению и последующей отмене крепостного права были сделаны Павлом I и Александром I в 1797 и 1803 годах подписанием Манифеста о трёхдневной барщине об ограничении подневольного труда и Указа о свободных хлебопашцах, в котором прописано правовое положение отпускаемых на волю крестьян.

В 1816—1819 гг. крепостное право было отменено в прибалтийских (остзейских) губерниях Российской империи (Эстляндия, Курляндия, Лифляндия, остров Эзель).

Подготовка реформы

3 января 1857 года был учреждён новый Секретный комитет по крестьянскому делу в составе 11 человек (бывший шеф жандармов А. Ф. Орлов, М. Н. Муравьёв, П. П. Гагарин и т. д.) 26 июля министром внутренних дел и членом комитета С. С. Ланским был представлен официальный проект реформы. Было предложено создать в каждой губернии дворянские комитеты, имеющие право вносить в проект свои поправки. Эта программа была узаконена 20 ноября в рескрипте на имя виленского генерал-губернатора В. И. Назимова.

Программа правительства, изложенная в рескрипте императора Александра II от 20 ноября 1857 года виленскому генерал-губернатору В. И. Назимову, предусматривала уничтожение личной зависимости крестьян при сохранении всей земли в собственности помещиков (вотчинная власть над крестьянами также, согласно документу, оставалась за помещиками); предоставление крестьянам определённого количества земли, за которую они обязаны будут платить оброк или отбывать барщину, и со временем — права выкупа крестьянских усадеб (жилой дом и хозяйственные постройки). Юридическая зависимость ликвидировалась не сразу, а только по истечении переходного периода (12 лет). Рескрипт был опубликован и разослан всем губернаторам страны.

В 1858 году для подготовки крестьянских реформ были образованы губернские комитеты, внутри которых началась борьба за меры и формы уступок между либеральными и реакционными помещиками. Комитеты подчинялись Главному комитету по крестьянскому делу (преобразован из Секретного комитета). Боязнь всероссийского крестьянского бунта заставила правительство пойти на изменение правительственной программы крестьянской реформы, проекты которой неоднократно менялись в связи с подъёмом или спадом крестьянского движения.

4 декабря 1858 года была принята новая программа крестьянской реформы: предоставление крестьянам возможности выкупа земельного надела и создание органов крестьянского общественного управления. В отличие от предыдущей, эта программа была более радикальной, и к принятию её правительство во многом подтолкнули многочисленные крестьянские волнения (наряду с давлением оппозиции). Эта программа была разработана Я. И. Ростовцевым. Основные положения новой программы были следующими:

Для рассмотрения проектов губернских комитетов и разработки крестьянской реформы в марте 1859 года при Главном комитете были созданы Редакционные комиссии (фактически существовала лишь одна комиссия) под председательством Я. И. Ростовцева. Фактически работой Редакционных комиссий руководил Н. А. Милютин. Проект, составленный Редакционными комиссиями к августу 1859 года, отличался от предложенного губернскими комитетами увеличением земельных наделов и уменьшением повинностей.

В конце августа 1859 года были вызваны депутаты от 21 губернского комитета. В феврале следующего года были вызваны депутаты от 24 губернских комитетов. После смерти Ростовцева место председателя Редакционных комиссий занял консерватор и крепостник В. Н. Панин. Более либеральный проект вызвал недовольство поместного дворянства, и в 1860 в проекте при активном участии Панина были несколько уменьшены наделы и увеличены повинности. Это направление в изменении проекта сохранилось и при рассмотрении его в Главном комитете по крестьянскому делу в октябре 1860 года, и при его обсуждении в Государственном совете с конца января 1861 года.

Манифест был обнародован в Москве 5 марта (ст. ст.) 1861 года, в Прощёное воскресенье в Успенском соборе Кремля после литургии; тогда же был обнародован в Петербурге и некоторых иных городах [11] ; в остальных местах — в течение марта того же года.

Затем в 1862 году Александр II подписал манифест о свободных мещанах и это стало толчком к отмене крепостного права.

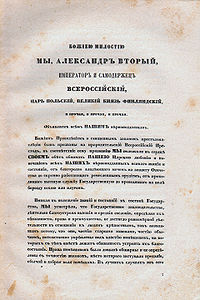

Содержание реформы

19 февраля (3 марта) 1861 в Петербурге Александр II подписал Манифест об отмене крепостного права и Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, состоявшие из 17 законодательных актов. Манифест «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» от 19 февраля 1861 года сопровождался рядом законодательных актов (всего 17 документов), касающихся вопросов освобождения крестьян, условий выкупа ими помещичьей земли и размеров выкупаемых наделов по отдельным районам России.

Основные положения реформы

Основной акт — «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» — содержал главные условия крестьянской реформы:

Размер наделов

Согласно реформе устанавливались максимальные и минимальные размеры крестьянских наделов. Наделы могли уменьшаться по специальным соглашениям крестьян с помещиками, а также при получении дарственного надела. При наличии в пользовании крестьян наделов меньшего размера помещик обязан был или прирезать недостающую землю от размера минимума (т. н. «прирезки»), или снизить повинности. Прирезки имели место только в том случае, если за помещиком остаётся не менее трети (в степных зонах — половины) земель. За высший душевой надел устанавливался оброк от 8 до 12 руб. в год или барщина — 40 мужских и 30 женских рабочих дней в год. Если надел был больше высшего, то помещик отрезал в свою пользу «лишнюю» землю. Если надел был менее высшего, то повинности уменьшались, но не пропорционально.

В результате этого средний размер крестьянского надела пореформенного периода составлял 3,3 десятины на душу, что было меньше, чем до реформы. В чернозёмных губерниях помещики отрезали у крестьян пятую часть их земель. Самые большие потери понесли крестьяне Поволжья. Помимо отрезков, другими инструментами ущемления прав крестьян были переселения на неплодородные земли, лишение выпасов, лесов, водоёмов, загонов и других необходимых каждому крестьянину угодий. Трудности для крестьян представляла и чересполосица, вынуждавшая крестьян арендовать у помещиков земли, которые вдавались клиньями в крестьянские наделы.

Повинности временнообязанных крестьян

Крестьяне находились во временнообязанном состоянии вплоть до заключения выкупной сделки. На первых порах срок этого состояния не указывался. 28 декабря 1881 года он в конце концов был установлен. Согласно постановлению все временнообязанные крестьяне переводились на выкуп с 1 января 1883 года. Подобная ситуация имела место только в центральных регионах империи. На окраинах временнообязанное состояние крестьян сохранялось вплоть до 1912—1913 гг.

Во время временнообязанного состояния крестьяне обязаны были за пользование землёй платить оброк и трудиться на барщине. Размер оброка за полный надел составлял 8—12 рублей в год. Прибыльность надела и размер оброка никак не были связаны. Самый высокий оброк (12 рублей в год) платили крестьяне Петербургской губернии, земли которой были крайне неплодородны. Напротив, в чернозёмных губерниях величина оброка была значительно ниже.

Ещё одним пороком оброка была его градированность, когда первая десятина земли оценивалась дороже остальных. Например, в нечернозёмных землях при полном наделе в 4 десятины и оброке в размере 10 рублей за первую десятину крестьянин платил 5 рублей, что составляло 50 % от суммы оброка (за последние две десятины крестьянин уплачивал по 12,5 % от общей суммы оброка). Это вынуждало крестьян покупать земли, а помещикам давало возможность выгодно сбывать неплодородные земли.

Барщину обязаны были отбывать все мужчины в возрасте от 18 до 55 лет и все женщины в возрасте от 17 до 50 лет. В отличие от прежней барщины, пореформенная барщина была более ограниченна и упорядоченна. За полный надел крестьянину полагалось отработать на барщине не более 40 мужских и 30 женских дней.

Местные положения

Остальные «Местные положения» в основном повторяли «Великороссийское», но с учётом специфики своих районов. Особенности Крестьянской реформы для отдельных категорий крестьян и специфических районов определялись «Дополнительными правилами» — «Об устройстве крестьян, водворённых в имениях мелкопоместных владельцев, и о пособии сим владельцам», «О приписанных к частным горным заводам людях ведомства Министерства финансов», «О крестьянах и работниках, отбывающих работы при Пермских частных горных заводах и соляных промыслах», «О крестьянах, отбывающих работы на помещичьих фабриках», «О крестьянах и дворовых людях в Земле Войска Донского», «О крестьянах и дворовых людях в Ставропольской губернии», «О крестьянах и дворовых людях в Сибири», «О людях, вышедших из крепостной зависимости в Бессарабской области».

Освобождение дворовых крестьян

«Положение об устройстве дворовых людей» предусматривало освобождение их без земли и усадьбы, однако в течение 2 лет они оставались в полной зависимости от помещика. Дворовые слуги в то время составляли 6,5 % крепостных крестьян. Таким образом, огромное количество крестьян оказалось практически без средств к существованию.

Выкупные платежи

Положение «О выкупе крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости, их усадебной оседлости и о содействии правительства к приобретению сими крестьянами в собственность полевых угодий» определяло порядок выкупа крестьянами земли у помещиков, организацию выкупной операции, права и обязанности крестьян-собственников. Выкуп же полевого надела зависел от соглашения с помещиком, который мог обязать крестьян выкупать землю по своему требованию. Цена земли определялась оброком, капитализированным из 6 % годовых. В случае выкупа по добровольному соглашению крестьяне должны были внести помещику дополнительный платёж. Основную сумму помещик получал у государства.

Анализ реформы

Осуществление реформы

«Манифест» и «Положения» были обнародованы с 7 марта по 10 апреля (в Петербурге и Москве — 5 марта). Опасаясь недовольства крестьян условиями реформы, правительство приняло ряд мер предосторожности (передислокация войск, командирование на места лиц императорской свиты, обращение Синода и т. д.). Крестьянство, недовольное кабальными условиями реформы, ответило на неё массовыми волнениями. Наиболее крупными из них были Бездненское и Кандиевское восстания.

Проведение Крестьянской реформы началось с составления уставных грамот, которое в основном было закончено к середине 1863 г. Уставные грамоты заключались не с каждым крестьянином по отдельности, а с «миром» в целом. «Мир» представлял собой общество крестьян, находившихся в собственности отдельного помещика. На 1 января 1863 г. крестьяне отказались подписать около 60 % грамот.

Цена земли по выкупу значительно превышала её рыночную стоимость в то время, в нечерноземной полосе в среднем в 2—2,5 раза (в 1854—1855 гг. цена всех крестьянских земель составляла 544 миллиона рублей, в то время как выкуп составлял 867 миллионов). В результате этого в ряде районов крестьяне добивались получения дарственных наделов и в некоторых губерниях (Саратовская, Самарская, Екатеринославская, Воронежская и др.) появилось значительное число крестьян-дарственников.

Под влиянием Польского восстания 1863 произошли изменения в условиях Крестьянской реформы в Литве, Белоруссии и на Правобережной Украине: законом 1863 вводился обязательный выкуп; уменьшились на 20 % выкупные платежи; крестьяне, обезземеленные с 1857 по 1861, получали полностью свои наделы, обезземеленные ранее — частично.

Переход крестьян на выкуп растянулся на несколько десятилетий. К 1881 оставалось во временнообязанных отношениях 15 %. Но в ряде губерний их было ещё много (Курская 160 тыс., 44 %; Нижегородская 119 тыс., 35 %; Тульская 114 тыс., 31 %; Костромская 87 тыс., 31 %). Быстрее шёл переход на выкуп в чернозёмных губерниях, там же преобладали и добровольные сделки над обязательным выкупом. Помещики, имевшие большие долги, чаще, чем другие, стремились ускорить выкуп и заключить добровольные сделки.

Отмена крепостного права коснулась и удельных крестьян, которые «Положением 26 июня 1863» переводились в разряд крестьян-собственников путём обязательного выкупа на условиях «Положений 19 февраля». Отрезки у них в целом были значительно меньше, чем у помещичьих крестьян. Средний размер надела бывшего удельного крестьянина составлял 4,8 десятины на душу. Выкуп земель удельными крестьянами осуществлялся на тех же условиях, что и крепостными крестьянами (то есть капитализацией 6 % оброка). В отличие от помещичьих крестьян, переводившихся на выкуп через 20 лет, удельные крестьяне переводились на выкуп через 2 года.

Законом 24 ноября 1866 началась реформа государственных крестьян. За ними сохранялись все земли, находящиеся в их пользовании. По закону от 12 июня 1886 государственные крестьяне были переведены на выкуп. По собственному желанию крестьянин мог либо продолжать платить оброк государству, либо заключить с ним выкупную сделку. Средний размер надела государственного крестьянина составлял 5,9 десятин.

Крестьянская реформа 1861 повлекла за собой отмену крепостного права и на национальных окраинах Российской империи.

13 октября 1864 был издан указ об отмене крепостного права в Тифлисской губернии, через год он был распространён с некоторыми изменениями на Кутаисскую губернию, а в 1866 — на Мегрелию. В Абхазии крепостное право было уничтожено в 1870, в Сванетии — в 1871. Условия реформы здесь сохраняли в ещё большей степени крепостнические пережитки, чем по «Положениям 19 февраля». В Армении и Азербайджане крестьянская реформа была произведена в 1870-83 и носила не менее кабальный характер, чем в Грузии. В Бессарабии основную массу крестьянского населения составляли юридически свободные безземельные крестьяне — царане, которые по «Положению 14 июля 1868» наделялись землёй в постоянное пользование за повинности. Выкуп этой земли осуществлялся с некоторыми отступлениями на основе «Положения о выкупе» 19 февраля 1861.

Крестьянская реформа 1861 г. положила начало процессу быстрого обнищания крестьян. Средний крестьянский надел в России в период с 1860 г. по 1880 г. уменьшился с 4,8 до 3,5 десятин (почти на 30 %), появилось множество разорившихся крестьян, сельских пролетариев, живших случайными заработками — явление, практически исчезнувшее в середине XIX в. [46]

Память

В память об отмене крепостного права, и в связи с последовавшими вслед за этим событиями, был учреждён ряд государственных наград. К ним относятся медали «19 февраля 1861 г.», «За труды по освобождению крестьян», «За труды по устройству удельных крестьян», «За труды по устройству крестьян в Царстве Польском», «За труды по устройству военно-заводского населения».

Идея строительства храма в честь отмены крепостного права в Российской империи появилась в обществе сразу по опубликовании Манифеста. В числе инициаторов этого проекта был известный русский историк, член Российской академии М. Н. Погодин.

Результатом этого движения стало строительство Александро-Невского собора на Миусской площади в Москве. Храм был заложен в 1911 году, к 50-летию реформы и завершен в 1917 году. Впоследствии в годы Советской власти был уничтожен.

В нумизматике отмена крепостного права была отмечена дважды:

Примечания

Литература

Ссылки

Полезное

Смотреть что такое «Крестьянская реформа в России» в других словарях:

Крестьянская реформа 1861 — буржуазная реформа, отменившая Крепостное право в России и положившая начало капиталистической формации в стране. Основной причиной К. р. явился кризис феодально крепостнической системы. «Сила экономического развития, втягивавшего Россию… … Большая советская энциклопедия

КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА — 1861, главная из реформ 1860 70 х гг., отменившая крепостное право в России. Проводилась на основе «Положений» 19 февраля 1861 (опубликованы 5 марта). Крестьяне получали личную свободу и право распоряжаться своим имуществом. Помещики сохраняли… … Энциклопедический словарь

КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА 1861 — КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА 1861, главная из реформ 1860 70 х гг., отменившая крепостное право в России. Проводилась на основе Положений 19 февраля 1861 (опубликованы 5 марта). Крестьяне получали личную свободу и право распоряжаться своим имуществом.… … Современная энциклопедия

КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА — 1861 главная из реформ 1860 70 х гг., отменившая крепостное право в России. Проводилась на основе Положений 19 февраля 1861 (опубликованы 5 марта). Крестьяне получали личную свободу и право распоряжаться своим имуществом. Помещики сохраняли… … Большой Энциклопедический словарь

Крестьянская реформа 1861 — КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА 1861, главная из реформ 1860 70 х гг., отменившая крепостное право в России. Проводилась на основе Положений 19 февраля 1861 (опубликованы 5 марта). Крестьяне получали личную свободу и право распоряжаться своим имуществом.… … Иллюстрированный энциклопедический словарь

КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА 1861 — бурж. реформа, отменившая крепостное право в России. Положила начало новой бурж. формации в стране. Осн. причиной К. р. явился кризис феод. крепостнич. системы. Крымская война 1853 56 обнаружила со всей очевидностью гнилость и бессилие… … Советская историческая энциклопедия

Крестьянская реформа — в России, известная также как отмена крепостного права реформа, проведенная в 1861 году, упразднившая Крепостное право в Российской империи. Содержание 1 История 2 Причины 3 Подготовка реформы … Википедия

Крестьянская реформа 1861 — Крестьянская реформа в России, известная также как отмена крепостного права реформа, проведенная в 1861 году, упразднившая Крепостное право в Российской империи. Содержание 1 История 2 Причины 3 Подготовка реформы … Википедия

Крестьянская реформа 1861 года — Крестьянская реформа в России, известная также как отмена крепостного права реформа, проведенная в 1861 году, упразднившая Крепостное право в Российской империи. Содержание 1 История 2 Причины 3 Подготовка реформы … Википедия