Что такое отсутствие логики

Правда ли, что у женщин отсутствует логика

Содержание статьи

Почему говорят об отсутствии логики у женщин

Об отсутствии логики у женщин в большинстве случаев говорят мужчины. Однако это не значит, что так оно и есть. Причины могут быть в следующем: мужчины мыслят несколько иначе, из-за чего женский ход мыслей не всегда доступен их пониманию, а это мужчин вводит в растерянность и может раздражать. Но признаться в этом они не хотят, проще списать все на отсутствие логики у женского пола. Если же мужчина смотрит на красивую женщину и увлечен ею, он вообще может не воспринимать ее слова. Исследования показали, что зрители-мужчины, глядя на ведущих-женщин чаще пропускали смысл сказанного. Возможно, это одна из причин существования стереотипа о том, что в женщине не могут сочетаться одновременно красота и ум.

В обществе сложились некоторые стереотипы и традиции, которые влияют на поведение полов. Например, даже если женщина в состоянии исправить некую поломку в компьютере или в доме, часто она даже не будет пытаться это сделать. Она сразу обратится за помощью к мужчине, потому что так принято, потому что она не верит в свои способности или ей просто лень. Из-за этого часто женщин считают более неприспособленными к решению технических задач, чем это есть на самом деле. А техника часто ассоциируется с логикой (опять же, линейной, последовательной логикой).

Из-за стереотипов поведения в обществе женщины нередко стремятся показаться мужчинам слабее и глупее, чем они есть, потому что их так учили или потому что хотят понравиться.

Также женщина может говорить не то, что она реально думает, чтобы добиться от мужчины каких-то нужных ей слов. Он же все понимает буквально, поэтому удивляется, когда женщина злится в ответ на его согласие с ее собственными словами.

Особенности женской логики

Мужской мозг мыслит линейно, при этом в основном задействовано левое полушарие. А у женщин мышление может происходить сразу в обоих полушариях, они могут сразу обдумывать несколько вещей и все это параллельно пытаться облечь в слова. Мужчине такая речь может показаться непоследовательной, лишенной смысла, т.к. он не может уследить за ходом мысли женщины. И когда в результате стихийного мышления женщина нашла решение какой-то задачи, даже верное, она не всегда сможет объяснить, как она пришла к такому выводу, и скажет, что сработала ее интуиция. Но это для мужчины не аргумент.

Вряд ли можно говорить об отсутствии логики у женщин, поскольку в жизни они справляются со множеством задач ежедневно. Также можно сделать вывод о том, что женская логика порой может отличаться от мужской. Ну и, конечно, степень развития логики зависит от конкретного человека, будь то мужчина или женщина. У кого-то она сильнее от природы, у кого-то слабее.

Логика — это основа и законы правильного мышления

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. В течение дня самого обычного человека посещает тысячи мыслей. Мы думаем о реальных объектах и явлениях, о гипотетических ситуациях (кто победит, если Годзилла сразится с Кинг-Конгом?).

Но все мысли формируются одними и теми же способами по определенным принципам. Логика как раз изучает формы, методы и законы мышления.

Что такое логика?

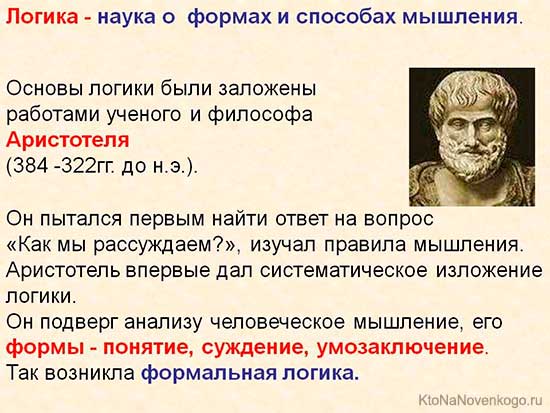

Этот термин имеет греческие корни. Он образовался от слова «логос», что переводится как «рассуждение, разум, мысль, смысл». Это не случайно, ведь основы современной логики заложил древнегреческий философ Аристотель.

Толковый словарь Даля дает определение: «логика — это наука здравомыслия, наука о том, как правильно рассуждать». Ее основной задачей является поиск пути перехода от предпосылок к выводу, получение достоверного знания о предмете исследования.

На самом деле, интуитивное понимание логики впитывается в нас с молоком матери. Маленький ребенок рассуждает: «Если не слушаться родителей, можно понести наказание». С детства мы учимся строить свои высказывания правильным образом, делать верные выводы, поступать логично – адекватно ситуации.

Толковый словарь Ожегова предлагает 3 значения для слова «логика»:

Основы логики — формы логического мышления

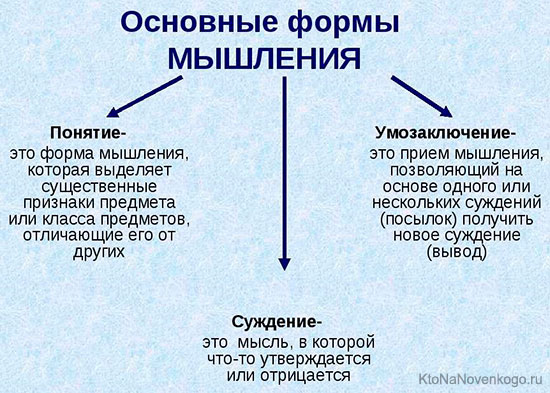

Форма мышления – это оболочка для наших мыслей, способ по которому они строятся.

Существует всего 3 формы:

Все бесконечное пространство мыслей выражается этими тремя формами.

В нашей голове хранятся миллиарды понятий, которые мы объединяем в суждения, а потом делаем из них умозаключения. И все за доли секунды, даже не осознавая этого.

Законы логики (логического познания)

Законы логики — это принципы, следуя которым из истинных суждений можно гарантированно извлечь правильный вывод.

Существуют 4 закона. Порой их нарушают случайно, тогда получается ошибочное умозаключение — паралогизм. Иногда специально, с целью запутать собеседника и подвести его к ложной мысли. Тогда возникают софизмы – недостоверные выводы, которые кажутся логически правильными.

Закон тождества

Для тех, кто прогуливал в школе математику, уточню: тождество — это равенство.

Звучит закон так: понятие должно сохранять свой изначальный смысл на всем протяжении логического рассуждения.

Язык — многогранен, почти у любого слова есть несколько смыслов. Если в процессе подменить одно значение другим, получится ложный логический вывод.

Покажу на примере известной шуточной загадки: «Зачем вода в стакане?». Конечно, чтобы ее выпили. Но нет, она за стеклом. Тут как раз идет игра смыслов, нет тождества (однозначности). Понятия нельзя смешивать понятия и обязательно нужно избегать двусмысленности.

Закон непротиворечия

Два высказывания, которые несовместимы друг с другом, не могут быть одновременно истинными. Одно из них — ложное, а, возможно, и оба.

Вот Вася говорит, что Петя украл яблоко. Петя утверждает, что это сделал Вася. Эти высказывания противоречат друг другу. Значит, они не могут быть одновременно истинными. Но оба утверждения способны оказаться ложными, если есть третий вариант — на самом деле яблоко просто упало и закатилось под стол.

Логические противоречия бывают:

Контактные противоречия сразу бросаются в глаза, а вот дистантные отследить сложно. Например, неопытный оратор начинает речь с одной идеи, потом путается и в конце сам себя опровергает.

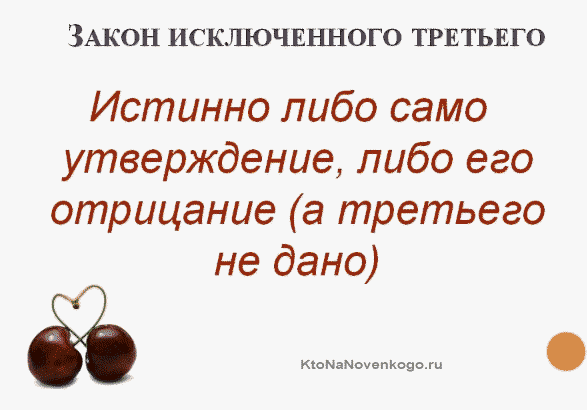

Закон исключенного третьего

Если из двух суждений одно является отрицанием другого, то они не могут быть одновременно ложными. Хотя бы одно должно быть истинным.

Этот закон тесно связан с предыдущим. Они похожи, но есть разница. Здесь рассматриваются высказывания, отрицающие друг друга («А» и «не А»), а не противоречия.

Вот пример: Вася говорит, что Петя украл яблоко. Петя утверждает, что он этого не делал. Тут нет никакого третьего варианта, одно из высказываний должно быть истинным. Это и есть пример использования закона исключенного третьего.

Закон достаточного основания

Всякое утверждение, чтобы считаться истинным и справедливым, должно быть доказано. Подтверждение можно получить эмпирическим (опытным) или теоретическим способами.

Вот ученый заявляет, что есть элементарные частицы, которые могут двигаться быстрее скорости света. Но никто не поверит, пока он не предоставит достаточно доказательств.

Основатель закона — немецкий ученый Готфрид Вильгельм Лейбниц. В повседневной жизни часто встречается нарушение этого правила.

Подробнее о законах логики:

Формальная и математическая логика

Логика разделяется на 2 направления – формальное и математическое.

Формальная логика концентрируется на форме мышления, способах и методах перехода от предпосылок к правильным умозаключениям. Содержание мыслительного процесса ее не касается.

С точки зрения формальной логики, доказательство существования черных дыр ничем не отличается от обоснования необходимости взять с собой зонт в дорогу. Отцом-основателем этой ветви науки является древнегреческий мыслитель Аристотель.

Математическая логика занимается проблемой применения математических методов для решения логических задач и создания алгоритмов логического вывода.

В ней используется строгий символический язык, который позволяет уйти от проблемы нарушения закона тождества из-за ошибочного толкования отдельных терминов.

Поясним на примере:

| Символ математического языка | Значение |

|---|---|

| p | выражение «черепахи летают» |

| 0 | ложь |

| 1 | истина |

| ¬ | отрицание |

Вот так на языке математической логики можно описать выражение «черепахи могут летать»: |p|=0. А вот так выглядит фраза «черепахи не летают»: |¬p|=1.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (5)

Уметь мыслить логически — очень полезный навык, который сильно помогает в жизни. Жаль, что его почти не развивают в процессе обучения. Школьники и студенты просто зазубривают данные, не создавая логических связей между ними.

Значение логики сильно переоценивают. Многие гении часто принимали интуитивные и нелогичные решения, которые в последствии оказались судьбоносными. Не стоит возводить логику в культ.

Ну так черепахи летают или нет, что на сей счет думает математика? Я вот думаю, что летают, ведь если подбросить черепаху вверх, она будет лететь до тех пор пока не столкнется с Землей, а уберите силу тяжести и черепаха будет летать вечность.

Всё, что я понял из статьи, так только то, что никакого логического мышления у меня нет и никогда не было, вот так и живу, без логики.

отсутствие логики

Смотреть что такое «отсутствие логики» в других словарях:

НАУКА ЛОГИКИ — ’НАУКА ЛОГИКИ’ (‘Wissenschaft der Logik’) центральная работа Гегеля, выдвинувшая логику в качестве основополагающей философской дисциплины и утвердившая логицизм в качестве основной и окончательной системной парадигмы, одержавшей верх над всеми… … История Философии: Энциклопедия

История логики — изучает развитие науки о формах и законах правильного мышления (логика). Появление логики в качестве разработанного анализа принципов умозаключений имеет отношение исключительно к трём локальным цивилизациям, а именно: Китай, Индия и Древняя… … Википедия

НАУКА ЛОГИКИ — ( Wissenschaft der Logik ) центральная работа Гегеля, выдвинувшая логику в качестве основополагающей философской дисциплины и утвердившая логицизм в качестве основной и окончательной системной парадигмы, одержавшей верх над всеми ранее… … История Философии: Энциклопедия

Наука логики — «НАУКА ЛОГИКИ» («Wissenschaft der Logik») одно из главных сочинений Г.В.Ф. Гегеля. Впервые издано в 1812 1816. По своему содержанию оно созвучно более поздней первой части «Энциклопедии философских наук» с идентичным названием (так… … Энциклопедия эпистемологии и философии науки

нелепость — ▲ отсутствие ↑ логика нелепость отсутствие логики; противоречие здравому смыслу. нелепица. несообразность. несуразность. несуразица. дичь. анекдотизм. сапоги всмятку. театр абсурда. поговорки: хоть стой, хоть падай. ни в какие ворота не лезет. в… … Идеографический словарь русского языка

пралогическое мышление — понятие, введенное Л. Леви Брюлем для обозначения раннего этапа развития мышления, на к ром формирование его основных логических законов еще не завершено: существование причинно следственных связей уже осознано, но сущность их выступает в… … Большая психологическая энциклопедия

Сектоведение. Тоталитарные секты — У этого термина существуют и другие значения, см. Сектоведение (значения). Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования … Википедия

Абсурд в литературе — У этого термина существуют и другие значения, см. Абсурд (значения). Абсурд (от лат. absurdus нелепый) нелепость, бессмыслица. С точки зрения литературоведения это особый стиль написания текста, для которого характерны… … Википедия

Литература абсурда — Абсурд (от лат. absurdus нелепый) нелепость, бессмыслица. С точки зрения литературоведения это особый стиль написания текста, для которого характерны подчёркнутое отсутствие причинно следственных связей, гротескная демонстрация нелепости и… … Википедия

СЕНКЕВИЧ Генрик — (1846 1916), польский писатель и общественный деятель, один из основоположников польской реалистической литературы и современного литературного языка. С. оказал влияние на творчество Булгакова, особенно в романах «Белая гвардия» и «Мастер … Энциклопедия Булгакова

Проблемы в системе понятий. Отсутствие логики.

Мнение по поводу «ответа автора критикуемой статьи»

Проблемы в системе понятий. Отсутствие логики.

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,

А сапоги тачать пирожник

И дело не пойдет на лад.

Да и примечено стократ,

Что кто за ремесло чужое браться любит.

Тот завсегда других упрямей и вздорней:

Он лучше дело все погубит,

И рад скорей Посмешищем стать света,

Чем у честных и знающих людей

Спросить иль выслушать совета.

Иносказательно о непрофессионализме: — каждый должен делать только то, что он действительно умеет делать. цит. по http://www.bibliotekar.ru/encSlov/2/18.htm

После размещения первого варианта рецензии на сайте http://www.energoboard.ru/articles/2485-problemi-v-sisteme-ponyatiy.html#add_comment_form автор критикуемой статьи Владимир Гуревич поместил на этой же странице свои комментарии. Сначала как «анонимный пользователь», а затем под своим именем. Не остановившись на этом, этот же материал под ником electric разместил на странице /blog/a-34.html и назвал его «Очередное вранье Захарова».

Вот преамбула этого опуса:

Олег Захаров – сотрудник НТЦ «Механотроника» широко известен на просторах Российского Интернета тем, что не пропускает ни одной моей журнальной статьи, ни одной книги, ни одного выступления на форуме без того, чтобы не написать свой очередной гаденький «отзыв», содержащий выдуманные им самим факты, откровенную ложь, «подправленные» и усеченные цитаты, хамские и оскорбительные личные выпады. Такие, с позволения сказать, «отзывы» вызывают лишь чувство брезгливости и заслуживают только одного отношения: презрения к написавшему их.

Написав привычные ругательные слова, eltctric сразу же забывает о них и пишет другие, отрицающие сказанное

Отличие вышеприведенного отзыва от всей остальной огромной кучи хлама, написанного О. Захаровым заключается лишь в одном: в отсутствии хамства, оскорблений и личных выпадов в адрес автора рецензируемого им материала. Поэтому в данном случае, считаю для себя возможным ответить на этот «отзыв», хотя во всем остальном он ничем не отличается от остальных таких же лживых сочинений этого господина, рассчитанных на доверчивого читателя, который не станет сверять написанное им с оригинальным текстом статьи. На это, собственно, и делается весь расчет.

«ответ автора на рецензию О. Захарова «Проблемы в системе понятий»

Господин О. Захаров, сорудник НТЦ «Механотроника», автор рецензии «Проблемы в системе понятий», опубликованную на данном портале (а также на многих сайтах в Интернете) на мою статью: «Реле защиты и «релейная защита»: проблемы терминологии», опубликованной в № 4, 2012 журнала «Вестник электроэнергетики», широко известен на просторах российского Интернета и в российских СМИ тем, что не пропускает ни одной моей журнальной статьи, ни одной книги, ни одного выступления на форумах без того, чтобы не написать свой очередной критический отзыв. Можно было бы лишь поблагодарить господина О. Захарова за такое внимательное отношение к моим работам и за его ценные замечания, направленные на улучшение содержания моих статей и книг, если бы не одно обстоятельство. К сожалению, его отзывы и рецензии имеют либо недопустимый уничижительно-оскорбительный характер (из таких «отзывов» состоит целиком весь его сайт(см. www._______.narod.ru – О.Г. Захаров), на который он ссылается в п. 11 списка литературы рассматриваемой рецензии), либо основаны на искажениях смысла рецензируемой им статьи за счет усеченного цитирования и приписывания автору высказываний, которых он никогда не делал [1]. Такого рода отзыв был опубликован ранее и в журнале «Вестник в электроэнергетике» [2]. Не является исключением и рассматриваемая рецензия.

Как обычно, «автор критикуемой статьи» ссылается только на свои работы, но при этом текст написан так, что автором [2] следует считать Захарова О.Г. Убедиться в неумении Гуревича правильно построить фразу «Такого рода отзыв был опубликован…» можно, посмотрев на список литературы, приведенный в конце «Ответа…»:

На самом деле, об отсуствии логики в «терминологии надежности», предложенной Гуревичем, мною написана работа [14]

Вернемся к тексту моей рецензии, чтобы показать, что в ней нет ничего «уничижительно-оскорбительного»:

«Англо-русский словарь [1] даёт два варианта перевода английского термина «protection relay» на русский язык:

Журнал «Вести в электроэнергетике» недавно опубликовал статью [2], в названии которой словосочетания «реле защиты» и «релейная защита» связаны с «проблемами в терминологии».

Как известно [3, 4, 5, 6], любая терминологическая система начинается с формирования системы понятий. Только после формирования такой системы понятий можно оценивать удачность или неудачность того или иного термина для обозначения конкретного понятия.

Автор работы[2] заранее предполагает, что словосочетаниями «реле защиты» и «релейная защита» следует обозначать два разных понятия, поэтому приводит несколько таблиц, в которых, по его мнению, приведены определения терминов «релейная защита» и «реле защиты».

Оставим в стороне всё то, что процитировано в статье [2] из англоязычных источников и обратим внимание только на цитаты про «релейную защиту» и «реле защиты» из книг, нормативных документов и работ, изданных на русском языке.

Как видно из табл. 1 (таблицы по техническим причинам не воспроизведены в этом тексте), автор приводит не определения понятия, обозначаемого термином «релейная защита», а цитирует тексты из книг, где рассказывается об основном и дополнительном назначении релейной защиты»

По смыслу это должно означать, что понятие, обозначаемое термином «релейная защита» уже имеет точное и однозначное определение. На моё замечание о том, что в приведенных цитатах нет определения понятия, «выдающийся интеллектуал 21 века» отвечает так:

2. Захаров упрекает автора в том, что: «Как видно из табл. 1, автор приводит не определения понятия, обозначаемого термином «релейная защита», а цитирует тексты из книг, где рассказывается об основном и дополнительном назначении релейной защиты».

Таким образом, отсылая к этим же таблицам, «автор критикуемой статьи» лишь подтверждает правильность сделанного мною вывода: определение понятия, обозначаемого термином «релейная защита» в цитатах из разных книг ОТСУТСТВУЕТ.

Отсутствие аргументов, позволяющих опровергнуть очевидное, зафиксированное в тексте моей рецензии, «автор критикуемой статьи» заменяет таким пассажем:

Но если Захаров согласен с тем, что в этих книгах нет четкого определения понятий, то в чем же он упрекает автора и зачем критикует. А затем, чтобы создать у читателя заведомо негативный настрой против автора.

Отметив, что целью рецензируемой работы Гуревича должно быть не обращение внимания на отсутствие четкого определения тех или иных понятий в книгах других авторов, а изложение своего подхода к этому вопросу, продолжим текст рецензии:

«Наиболее подходящее для анализа определение реле защиты из книги [7] оставлено без обсуждения».

На это замечание «автор критикуемой статьи» пишет:

А по нашему мнению – это пример самого неудачного определения, поскольку в устройства защиты применяется множество самых различных реле, включая промежуточные, которые не являются реле защиты, да и не понятно, что такое «элементы электрических установок». Оставлено без обсуждения не только это крайне не удачное определение, но и множество других. Для подробного обсуждения всех определений, упомянутых в статье нужно было бы написать целую книгу, а не статью.

Что можно сказать в ответ на это? Только то, что в такого рода статье должны быть не просто приведены цитаты «классиков релейной защиты и современных авторов», а дан лингвистический и понятийный анализ использованных цитат.. В противном случае смысла приводить такие обширные цитаты нет, ведь простое цитирование того или иного текста не приближает к уточнению содержания понятий, которые могут быть обозначены двумя разными терминами «реле защиты» и «релейная защита».

Подчеркнуть знание «автором критикуемой статьи» литературы по данному вопросу можно было просто приведя перечень просмотренной им литературы. Продолжим текст рецензии:

«Приведенный в этой же таблице отрывок из книги коллектива авторов (В.Л. Фабрикант, В.П. Глухов, Л.Б. Паперно) представляет собой описание задачи «каждого устройства релейной защиты и автоматики энергосистем» и так же не представляют собой определения понятия, обозначаемого термином «релейная защита».

В оправдание автора статьи [2] можно сказать, что практически во всех книгах по релейной защите, просмотренных мною de visu, нет четких определений понятий, обозначаемых тем или иным термином.

Об этой особенности терминологии в релейной защите можно прочитать в заметке [8].

Что же предлагает автор статьи [2] для приведения в порядок терминологии? Вместо выделения понятий, обозначать которые будут теми или иными терминами, он предлагает «разделить перечни оборудования, входящего в состав релейной защиты и входящего в зону ответственности и обслуживания служб релейной защиты»! (повторено выделение, сделанное в статье [2]).

Таким образом, разделение понятий автор [2] предлагает произвести по двум совершенно разным основаниям:

— вхождение в состав…;

— вхождение в зону ответственности.

Обратим внимание, что здесь нарушен основной принцип дихотомии – понятия разделены по разным основаниям, что не позволяет чётко отделить одно понятие от другого.

Это противоречие проявляется сразу же, когда автор приводит два перечня оборудования, составленные по предложенному им принципу. Если использовать такое разделение, то микропроцессорное реле защиты [9] попадает в один список, а выполняемый им алгоритм [10] определения места повреждения или встроенный осциллограф – в другой список».

Какими же научными, терминологическими аргументами оперирует «автор критикуемой статьи» на эту часть написанной мною рецензии? Вот они:

Это самая настоящая ложь и подлог. Вот что на самом деле написано в статье:

Проведенный анализ многочисленных литературных источников показывает, что на практике используется два принципа образования определения устройству (системе): либо по составу элементов из которых это устройство (система) состоит [2.5, 2.6], либо по функциональному назначению устройства (системы) [3.4, 4.5, 4.7 и др.].

«Не предложив четкого разграничения понятий, обозначаемых в русском языке терминами «реле защиты» и «релейная защита», автор работы [2] предлагает гармонизировать между собой инструкции, стандарты организации и руководящие документы для того, чтобы исключить противоречия в толковании терминов.

На самом деле, всё должно быть сделано с точностью до наоборот.

Сначала следует выпустить терминологический стандарт, в котором дать определения понятий, обозначаемых терминами «реле защиты» и «релейная защита», а уж потом требовать их соблюдения в нормативных документах отрасли и предприятий.»

Что же предлагает «автор критикуемой статьи» в качестве возражения тому, что написано в моей рецензии?

Приведем эти слова:

В существующих нормативных документах и стандартах имеется множество противоречий и по составу электрооборудования, относящегося к РЗ.

Но ведь на устранения таких противоречий и должна быть ориентирована рецензируемая статья. Но о существовании таких противоречий читатель статьи не узнает. Об этом electric пишет в ответе на мою рецензию:

Так, например, ограничение области «релейной защиты» электромагнитами отключения выключателя [2.9] или вообще полное исключение всего выключателя [2.2] является попыткой ограничить зону ответственности персонала, обслуживающего РЗ, но приводит к искажению понятия «релейная защита», поскольку в таком усеченном виде оно входит

в противоречие с основной функцией «релейной защиты».

Но и здесь видно, что для отграничения понятия «релейная защита» от других понятий нет чётких оснований.

К сожалению, в тексте рецензируемой работы нет ничего о том, на коком основании будет произведено разграничение. Какое отношение имеет к терминологии откуда-то внезапно появившаяся «зона ответственности персонала, обслуживающего РЗ», ни в рецензируемой статье, ни в ответе «автора критикуемой статьи» до сих пор не было сказано ни слова.

Чтение оставшейся части текста не вносит ясности в рассматриваемый вопрос, не решает «проблем в терминологии»:

Без выключателя (даже при наличии электромагнита отключения, входящего в состав релейной защиты) невозможно отключить (отделить) поврежденное электрооборудование (или его часть) от остального электрооборудования, то есть реализовать основное предназначение РЗ.

Приведем ещё один отрывок из «ответа автора критикуемой статьи»:

Что будет с понятием «релейная защита» в том случае, когда в электроустановке используют цифровые трансформаторы тока и напряжения, не имеющие доступных в традиционном смысле вторичных обмоток?

С другой стороны, отмеченному выше принципу противоречит отнесение в [2.7] к релейной защите систем электропитания РЗ. В большинстве случаев это аккумуляторные батареи и зарядно-подзарядные агрегаты.

Но разве эти виды оборудования обслуживаются релейщиками?

Возражая, «автор критикуемой статьи» не замечает, что приведенные им слова только подтверждают сказанное в моей рецензии. Обращая внимание на «полноту» перечисления «состава электрооборудования», electric лишний раз доказывает, что понятие «релейная защита» с терминологической точки зрения не существует. Невозможно определить понятие, границы которого зависят только от того, какое оборудование перечислено в таком «определении» понятия.

Основанием для разграничения одного понятия от другого, позволяющим использовать для их обозначения разные термины, должно служить нечто иное, не зависящее от наличия или отсутствия измерительных трансформаторов, выключателей, аккумуляторных батарей и т.п., или же от того, кто это оборудование обслуживает.

Подтверждает всё отмеченное мною такой текст из ответа «автора критикуемой статьи»:

Для того, чтобы навести порядок в нормативных документах следует, по нашему мнению, четко и внятно разделить перечни оборудования входящего в состав релейной защиты и входящего в зону ответственности и обслуживания служб релейной защиты. (выделено мною – О.Г.Захаров).

К сожалению, понятие нельзя определить с помощью разделения перечня! Зыбкость, нечеткость такого подхода

подтверждает такой отрывок из «автора критикуемой статьи»:

Следует четко указать, что эти перечни не совпадают и признать, что в зону ответственности служб релейной защиты входят не все виды оборудования, фактически относящиеся к релейной защите по определению «релейная защита». Например, такие виды оборудования, как:

— реле защиты;

— измерительные трансформаторы тока и напряжения;

— выключатели;

— системы оперативного питания;

— системы связи и обмена информацией между реле

по определению относятся к релейной защите, хотя и не все они обслуживаются службами релейной защиты.

А такие, как:

— устройства и системы для записи и регистрации аварийных режимов;

— устройства поиска мест повреждений;

— устройства мониторинга и сигнализации;

— устройства и системы автоматического регулирования электрических режимов силового электрооборудования электростанций и подстанций к релейной защите не относятся, хотя и обслуживаются в большинстве своем службами релейной защиты.

Другими словами, electric предлагает относить к релейной защите то, что обслуживают релейщики.

Если определение понятия, обозначаемого термином «релейная защиты», будет зависеть от обслуживающего персонала, то в судовых электроустановках никогда не будет места релейной защите, ведь там все электрооборудование обслуживают электромеханики!

Кроме того, при таком способе определения понятия, его объем будет необходимо уточнять каждый раз, когда изменяется перечень оборудования.

Остаётся только ещё раз подчеркнуть, что такой подход не имеет отношения к терминологии, как науки. Продолжим читать мою рецензию:

«В конце статьи [2] автор представляет « на суд технической общественности …» такие три определения:

Реле защиты – устройство, предназначенное для выявления аварийного режима работы защищаемого объекта и выдачи команды на исполнительный элемент, обеспечивающий прекращение этого режима.

Система релейной защиты – совокупность взаимосвязанных устройств, обеспечивающих выявление аварийного режима работы электрооборудования и его прекращение

Реле сигнализации – устройство, предназначенное для выявления ненормального режима работы контролируемого объекта и выдачи тревожного сигнала

Обратим внимание, что в этих так называемых «определениях» «реле защиты» предназначено для «выявления аварийного режима работы», а «система релейной защиты» обеспечивает «выявление аварийного режима».

Прочитав эти «определения» невозможно установить, чем же отличаются друг от друга два понятия, обозначенные терминами «релейная защита» и «система релейной защиты». Может быть следует считать, что «реле защиты», предназначенное для «выявления аварийного режима» не обеспечивает его выявления?».

Какие же возражения приводит «автор критикуемой статьи»? Вот они:

Это утверждение Рецензента не соответствует действительности. Из предложенных нами определений хорошо видна разница между «реле защиты» и «релейной защитой» и она совсем не та, о которой пишет Рецензент.

Как следует из предложенных определений, реле защиты выявляет аварийный режим и лишь выдает команду на исполнительный элемент, тогда как система релейной защиты не только выявляет аварийный режим, но и обеспечивает его прекращение.

Что же следует из сказанного здесь «автором критикуемой статьи»? Прежде всего то, что «автор критикуемой статьи» подменяет словосочетание «система релейной защиты» набором слов «релейная защита», которые отсутствуют в рецензируемой статье.

Кроме этого, из приведенных автором «определений» следует, что «система релейной защиты» не формирует команды на исполнительный элемент, обеспечивающий прекращение «аварийного режима», а делает это только «реле защиты».

Таким образом, можно сделать вывод, что согласно приведенные определениям, понятие «релейная защита» включает в себя понятие «реле защиты» и отличается от последнего только наличием некоторого оборудования, которое позволяет прекратить аварийный режим. Кроме того, использование же слова «система» в словосочетании «система релейной защиты» является излишним.

« релейная защита» обеспечивает прекращение аварийного режима после того, как «реле защиты» его выявило.

Таким образом, введенные «автором критикуемой статьи» два «понятия»не разграничены между собой, и, следовательно, введение двух терминов ничем не обосновано.

Продолжим чтение моей рецензии:

«В определении понятия, обозначенного термином «сигнальное реле» повторены те же ошибки, которые были отмечены мною ранее в рецензии [11]. Кроме того, такое использование термина реле противоречит классификации понятий, приведенной в стандарте [12].

Абсолютно неприемлемым является и «определение» ненормального режима работы изделия.

Добавление слова «продолжающийся» не имеет ни лингвистического, ни тем более, физического смысла. Если обратиться к стандарту [13], то в нём термин «режим работы» определен так: «Совокупность условий работы электротехнического изделия… за определенный интервал времени с учетом их длительности, последовательности, а также значений и характера нагрузки».

Какие аргументы приводит в своем ответе «автор критикуемой статьи»? Просто повторяет текст, написанный им ранее:

Ненормальным называется продолжающийся режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования), при котором значение хотя бы одного из параметров режима выходит за пределы наибольшего или наименьшего допустимого рабочего значения.

К слову «продолжающийся» «автор критикуемой статьи» сделана такая сноска «Слово продолжающийся введено нами». Однако введение слова «продолжающийся» не изменяет сути понятия, обозначаемого термином «режим работы», так как исходное понятие предполагает, что любой режим должен иметь продолжительность во времени».

Как «исправляет» написанный ранее текст «автор критикуемой статьи»? Добавляет комментарий, который отсутствовал в тексте рецензируемой статьи ранее:

Из них становится совершенно понятно, что разница между определениями ненормального и аварийного режимов заключается как раз в наличии слова «продолжающийся». Ненормальный режим может продолжаться неограниченное время, тогда как аварийный – нет.

К сожалению, из текста рецензируемой статьи такой вывод нельзя сделать. Кроме того, автор не замечает разницы между понятиями, обозначаемыми схожими словами «продолжение» и «продолжающийся».

Завершим данную рецензию заключительными словами, приведенными ранее в рецензии:

«Из материала статьи [2] следует сделать такие выводы:

1.Поставленная задача разобраться в «проблемах терминологии» не решена.

2. Предложенные «определения» для «реле защиты» и «системы релейной защиты» по своей сути не являются определениями двух разных понятий.

3. Введение слова «продолжающийся» в термин «ненормальный режим работы» представляет собой тавтологию, недопустимую в терминологии».

И ещё. На сайте www.energoboard.ru ответ подписан так «Автор критикуемой статьи Владимир Гуревич, канд. техн. наук, почетный профессор».

Жаль, что отсутствует ещё одна «регалия», о которой с гордостью рассказывал В.Гуревич в интервью белорусскому журналу « Выдающийся интеллектуал 21 века» (см. http://_______.narod.ru/man21.htm ).

Литература

1. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике. М.: Русский язык,1994, 613 с.

3. Захаров О.Г. Терминология в области настройки судового электрооборудования// Судостроение, 1978, №10, С.61

4. Захаров О.Г. Терминология в области настройки электрооборудования//

Судостроение, 1981, №1, С.27

5. Захаров О.Г. Словарь-справочник по настройке судового электрооборудования. Л.: Судостроение, 1987, 216 с.

6. И.И.Чиронова. Теоретические основы анализа юридической терминологии//Материал размещен здесь : www.hse.ru

7. Реле защиты. М.: Энергия, 1976, 464 с.

8. Надежность релейной защиты. Нелады в терминологии // материал размещен здесь :http:// www. //rza.org.ua/blog/a-32.html

9. СТО ДИВГ 050-2012. Блоки микропроцессорные БМРЗ. Технические условия.

СПб. «НТЦ «Механотроника», 2012

10. Информация об алгоритмах, выполняемых блоками БМРЗ // Материал размещен здесь: http://bmrz-zakharov.narod.ru/algoritmy.htm

12. ГОСТ 16022-83. Реле электрические. Термины и определения

13. ГОСТ 18311-80. Изделия электротехнические. Термины и определения.

В оформлении блока использован рисунок, размещенный здесь: http://isuanna.narod.ru/main.html

[1] Обратим внимание на различия в названии таблицы 1 (определения термина) и таблицы 3 (определения термину).

[2] Последний довод, решающий довод, последнее средство, крайняя мера.