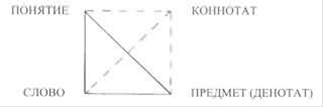

Что такое означающее и означаемое денотат и коннотат

Что такое денотат и коннотат. Роль коннотатов в создании современной мифологии. (Теория Р.Барта).

В простых случаях денотат содержит конечное или бесконечное число конкретных вещей, свойств, ситуаций, действий и т. п. Например, денотатом слова «материк» являются: Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия].Денотатом может считаться также элемент экстенсионала, последний в этом случае можно рассматривать как класс денотатов.

Одной из основных проблем, которую разрабатывал Р. Барт, были отношения языка и власти. Язык, с одной стороны, является ключевым узлом для социализации, с другой, — обладая своей структурой, синтаксисом и грамматикой, несёт в себе определённый властный посыл.

В этой связи интересным оказывается осмысление понятия «миф». Для Барта — это особая коммуникативная система, сообщение: философ определяет миф как совокупность коннотативных означаемых, образующих латентный (скрытый) идеологический уровеньдискурса[5]. Смысл и направление деятельности мифа оказывается двояким:

· с одной стороны, он направлен на изменение реальности, имеет целью создать такой образ действительности, который совпадал бы с ценностными ожиданиями носителей мифологического сознания;

· с другой — миф чрезвычайно озабочен сокрытием собственной идеологичности, то есть он стремится сделать так, чтобы его воспринимали как нечто естественное, само собой разумеющееся.

Барт особо подчеркивает, что миф — это не пережиток архаического сознания, а огромная часть современной культуры. Миф сегодня реализует себя в рекламе, кино, телевидении и т. д.

Дата добавления: 2015-04-26 ; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав

Структура лингвистического знака. Четыре компонента знака

Языковой знак — единица языка (морфема, слово, словосочетание или предложение), служащая либо для обозначения предметов или явлений действительности и их отношений, либо для обозначения отношений между элементами языка в составе сложных знаков; выразитель данного языкового значения.

Знак состоит из физической субстанции и некоей внутренней формы. Звук как таковой, в том числе и голосовой, если он ничего не означает, не может считаться знаком языка. Звучание до тех пор не является знаком, пока оно не соединяется со значением. Значения имеют все слова без исключения. Сам по себе знак ничего не отражает. Его значение выполняет указательную функцию — соотносит звуковой комплекс с понятием, которое существует вне и помимо знака (слова). Причем это самое понятие существует в сознании людей еще до того, как они закрепили за данным понятием особый звуковой комплекс.

Число объектов обозначения бесконечно и сами объекты постоянно меняются. Поэтому устоявшиеся комбинации звуков для их обозначения постепенно принимают все новые значения, при этом их происхождение и источник первичного значения чаще всего совершенно забываются. Это еще раз подтверждает то, что знак — не более чем символ, обозначение, не имеющее с понятием никакой, кроме ассоциативной связи.

Кроме внешней формы, знак имеет и внутреннюю. Внутренняя форма — это значение, отражающее тот признак, по которому люди назвали предмет в целом, и является мотивирующим в соответствующем слове.

Внутренняя форма знака составляет непосредственную связь фонетического звучания слова со значением слова.

Знак является единством формы, представляющей некоторый предмет, и информации о нем. Говоря о представлении замещаемого предмета, нужно уточнить, что речь идет не о самом предмете, а именно о представлении, некоем типичном образе предмета. Например, за графической последовательностью (формой) «яблоко» стоит не конкретное, реальное яблоко, которое можно сорвать, разрезать, съесть, а обобщенное представление, некоторое типичное яблоко, яблоко «вообще». Этот типичный образ – представитель класса предметов (в данном случае – множества всех мыслимых яблок) – называется денотат. Связываются денотаты со своими знаковыми формами с помощью устойчивых ассоциаций (мы хорошо представляем себе, например, облако, книгу, состояние сна и т. д.), произнося их соответствующие знаки. Эта ассоциация, связывающая форму и денотат, есть не что иное, как значение знака – отражения денотата в виде множества содержательных признаков, связывающее его с формой знака.

В логике, как и в языке, имеют место денотаты, которые не соответствуют реальным предметам, то есть имеют в качестве денотата пустое множество. Например, можно построить словосочетание «квадратный круг», но его никоим образом нельзя представить и познать.

С другой стороны, даже если в реальном языке нет словесного именования, наличие денотата как объекта возможного обозначения вполне обычное явление.

Независимо от того существует ли у языкового знака денотат, у него всегда есть десигнат, т. е. то на что указывает знак. Десигнат знака — это класс объектов, к которым применим знак, то есть объекты, обладающие определенным свойствами.

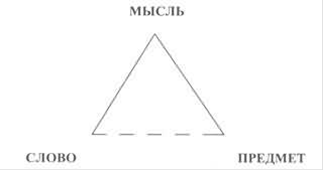

Английские лингвисты Чарльз Огден (1889-1957), Айвор Ричардс (1893-1979) в 1923 году в книге «Значение значения» (The Meaning of Meaning) наглядно представили знаковое отношение в виде семантического треугольника (треугольника референции):

· Знак (Symbol), т.е слово в естественном языке;

· Референт (Referent), т.е. предмет, к которому относится знак;

· Отношение, или референция (Reference), т.е. мысль как посредник между символом и референтом, между словом и предметом.

Основание треугольника изображено прерывистой линией. Это означает, что связь между словом и предметом не обязательна, условна, и она невозможна без связи с мыслью и понятием.

Обе эти стороны знака имеют психическую сущность, т.е. идеальны и существуют только в нашем сознании, хотя акустический образ по отношению к понятию в некоторой степени материален, так как он связан с реальным звуком.

Существует множество классификаций знаков. Общепризнанной и наиболее полной до сих пор считается классификация, данная основателем семиотики Чарльзом Пирсом еще во второй половине 19 века. Основание его классификации – взаимоотношение знака и его объекта. Это отношение (синонимично используются также термины: форма и денотат, знак и предмет, знак и референт, означающее и означаемое и пр.) служит основой для выделения трех базовых в семиотике типов знаков:

• знаки-иконы (или иконические знаки, иногда их называют знаками-копиями, знаками-изображениями);

• знаки-индексы (индексальные знаки, или знаки-признаки);

• знаки-символы (символические знаки, или условные, конвенциональные знаки).

Эта классическая трихотомия и сегодня представляется нам исчерпывающей системой (несмотря на до сих пор выявляемые в ней погрешности), поскольку выбранный Ч. Пирсом различительный критерий – отношение между знаком и объектом – наиболее общий и релевантный принцип, не зависящий от множества частных свойств знаков.

Символы. Знаки такого рода называют условными, или конвенциональными (от слова конвенция – соглашение). Они потому условны, что их денотат связан с формой как бы по соглашению, договору, негласно заключенными между пользующимися этими знаками. Например, по графической форме «радость» мы не можем определить денотата, и только знание «условия», или «соглашения», что «радость» означает «состояние удовольствия, веселья», позволяет судить о его денотате. Условный знак отличается от других тем, что форма его выражения ни в каком отношении не сходна с его денотатом (формы слов «человек», «письмо», «встреча» и др. ничуть не похожи на человека, письмо, встречу как они есть; флаг и герб страны, будучи символами страны, совсем не похожи на саму страну; нимб над головой святого не похож на качество святости; нотные знаки не похожи на музыку, которую они условно обозначают; значки химических элементов не имеют ничего общего с самими химическими элементами и т. д.). Условный знак отличается тем, что форма его ни в каком отношении не сходна с его значением, никак не мотивирована: никто не знает, почему, например, звуковой комплекс «с-т-о-л», или «T-i-s-c-h», или «t-a-b-l-e» означает именно этот вид мебели, равно как неизвестно почему и другие слова национальных языков, в большинстве своем немотивированные, условно, как бы по негласному договору, означают именно те, а не иные, предметы, явления и прочие реалии. Итак, знак-символ, каким бы он ни был (словесным, схематическим, цветовым) совсем не похож на обозначаемый им предмет, поскольку форма знаков-символов не дает никакого представления о содержании; их действие основано на установленной по соглашению связи означающего и означаемого. Сущность связи знаков-символов состоит в том, согласно Ч. Пирсу, что она является правилом и не зависит от наличия или отсутствия какого-либо сходства или физической смежности. К символическим знакам относят естественные языки, искусственные знаковые системы (языки программирования, нотную грамоту, химические символы и т. д.).

Индексы. Это указательные знаки. Особенность их в том, что форма и денотат находятся в отношениях смежности, «соприкасаются» друг с другом в пространственном и временном отношениях. Задав вопрос прохожему на перекрестке: «Где находится улица Соборная?» и получив ответ – указательный жест или ответ: «Прямо», мы отлично поймем, куда нужно идти. Понимание достигается благодаря тому, что знак «прямо» или указательный жест употреблены в такой ситуации, когда слушающий и говорящий видят обозначенное ими пространство, одинаково осознают время и находятся в одном пространстве и времени. Форма знака и денотат находятся в отношениях пространственной и временной смежности. Форма является следствием значения, а значение – причиной формы.

Знак является единством формы, представляющей некоторый предмет, и информации о нем. Говоря о представлении замещаемого предмета, нужно уточнить, что речь идет не о самом предмете, а именно о представлении, некоем типичном образе предмета. Например,за графической последовательностью (формой) «яблоко» стоит не конкретное, реальное яблоко, которое можно сорвать, разрезать, съесть, а обобщенное представление, некоторое типичное яблоко, яблоко «вообще». Этот типичный образ – представитель класса предметов (в данном случае – множества всех мыслимых яблок) – называется денотат.

Связываются денотаты со своими знаковыми формами с помощью устойчивых ассоциаций (мы хорошо представляем себе, например, облако, книгу, состояние сна и т. д.), произнося их соответствующие знаки. Эта ассоциация, связывающая форму и денотат, есть не что иное, как значениезнака – отражения денотата в виде множества содержательных признаков, связывающее его с формой знака. Предположим, мы представляем себе денотат, соотносимый с формой «дорога», и если ребенок или человек, не владеющий языком, попросит нас объяснить, что значит это слово, мы будем пытаться как бы перевести имеющееся у нас представление (денотат) во множество содержательных признаков, характеризующих дорогу вообще: 1 – полоса земли, 2 – предназначенная для передвижения по ней, 3 – путь сообщения. Тем самым мы формулируем значение слова «дорога», общее для всех, кто пользуется этим знаком. Теперь ребенок, которому была известна только форма знака, создает для себя образ дороги – денотат, руководствуясь которым он сможет правильно применять форму «дорога» для обозначения именно дороги, а не чего-либо другого.

Значение знака (З) носит общественный (социальный) характер, поэтому его можно определить как социально закрепленную ассоциацию между формой (Ф) и денотатом (Д). Эта ассоциация является информационным центром знака.

Форма, значение и денотат образуют структуру знака, которую обычно изображают в общем случае в виде схемы, называемой «треугольник Фреге» (по имени немецкого философа и математика Г. Фреге, определившего в такой треугольной схеме внутризнаковые отношения).

Пунктирная линия, соединяющая Ф и Д, означает, что они соотносятся между собой не непосредственно, а через З: денотат отражается в значении, значение придает знаковость форме (до этого форма – это просто то, что существует как материальный предмет), и форма вследствие этого представляет денотат.

Что такое денотат и коннотат. Роль коннотатов в создании современной мифологии. (Теория Р.Барта)

В простых случаях денотат содержит конечное или бесконечное число конкретных вещей, свойств, ситуаций, действий и т. п. Например, денотатом слова «материк» являются: Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия].Денотатом может считаться также элемент экстенсионала, последний в этом случае можно рассматривать как класс денотатов.

Одной из основных проблем, которую разрабатывал Р. Барт, были отношения языка и власти. Язык, с одной стороны, является ключевым узлом для социализации, с другой, — обладая своей структурой, синтаксисом и грамматикой, несёт в себе определённый властный посыл.

В этой связи интересным оказывается осмысление понятия «миф». Для Барта — это особая коммуникативная система, сообщение: философ определяет миф как совокупность коннотативных означаемых, образующих латентный (скрытый) идеологический уровеньдискурса[5]. Смысл и направление деятельности мифа оказывается двояким:

· с одной стороны, он направлен на изменение реальности, имеет целью создать такой образ действительности, который совпадал бы с ценностными ожиданиями носителей мифологического сознания;

· с другой — миф чрезвычайно озабочен сокрытием собственной идеологичности, то есть он стремится сделать так, чтобы его воспринимали как нечто естественное, само собой разумеющееся.

Барт особо подчеркивает, что миф — это не пережиток архаического сознания, а огромная часть современной культуры. Миф сегодня реализует себя в рекламе, кино, телевидении и т. д.

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.044 сек.)

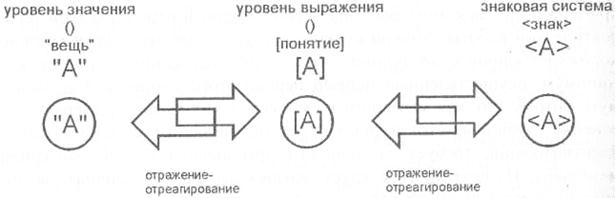

ГЛАВА V Уровень значения и уровень выражения

Содержательное мышление и содержательная логика

Когда мы говорим о реальности любого рода, о любом объекте или явлении реальности, о любой группе объектов или явлений; когда мы исследуем реальность с позиции любого логического уровня сознания, значит ли это, что сама реальность присутствует в наших словах и построениях? Мы должны четко различать три уровня, неизбежно возникающие вследствие самой природы отражения-отреагирования. Это:

— уровень значения (означаемое, или денотат);

— уровень выражения (смысл, или коннотат);

— связанный с последним знак или совокупность знаков (знаковая система).

Рис. 72. Коннотат, денотат, знак

Иными словами, когда некоторая реальная «вещь» называется, обозначается любым образом, то это не имеет отношения к ней как к «вещи в себе», не является присущим ей изначально свойством. Все названия, все обозначения и, тем более, все дальнейшие операции с этими названиями и обозначениями представляют собой всего лишь ментальные конструкты, а отнюдь не саму реальность. Любая попытка связать смысл, или коннотат (то, о чем говорят или мыслят как об [А][96] ) с означаемом, или денотатом (это есть «А») должна быть всегда очень строгой и очень осторожной, тем более когда мы имеем дело с сопоставлением разных представлений, разных знаковых систем, разных систем коннотации. Между тем подобная операция сопутствует почти любому ментальному акту. Обыденное сознание и даже сознание многих людей, считающих себя в достаточной степени профессионалами в разных областях мыслительной деятельности, склонно здесь ошибаться, подменять реальную «вещь» ее названием и судить о свойствах реальности, исходя из свойств привычной или удобной системы коннотации, а то и связанной с ней знаковой системы. Это приводит к огромному числу заблуждений, к весьма непродуктивному состоянию, называемому в некоторых традициях «омраченным».

— наивысшая монистическая мудрость, персонифицированная как Будда в его космическом теле (Дхармакая) и свободная от разделения на субъект и объект;

— путь, ведущий к достижению этой мудрости;

— тексты, ведущие к достижению соответствующего состояния сознания. Основные идеи праджияпарамитской литературы сводятся к тому, что:

— никакая субстанционная единичность не является самосущей, т. е. вычленение «вещи» из общего контекста реальности представляет собой уже произвольный ментальный акт;

— все отраженные субстанционные единичности, «вещи» с точки зрения отражения-отреагирования представляют собой лишь представление понятия (санскр. «самджна»), т. е. отражение-отреагирование неразрывно связывает объект и субъект в некотором едином взаимодействии;

— все эмпирическое познание имеет своим объектом только эти представления-понятия, а не истинно сущее;

— переход к сознанию или, лучше сказать, психическому состоянию праджияпарамиты (оно и есть состояние бодхисаттвы) осуществимо лишь через переживание соответствующего опыта.

Мы не будем как-либо комментировать изложенные здесь воззрения — в том числе и по причинам, раскрываемым далее в этой главе. Отметим лишь, что концепция праджияпарамиты должна рассматриваться только как элемент концептуальной общности выдвинувших ее школ (гань, тяньтай и другие школы «северного» буддизма).

| Вещь Уровень значения (Означаемое, => или денотат) «А» (вещь А) | Ментальный конструкт Уровень выражения (Смысл, => или коннотат) [А] (понятие[А]) | Обозначение Знаковая система (знак ) |

При этом знаковая система всегда организуется в некоторую структуру, обладающую определенным синтаксисом, т. е. правилами сочетания, чтения и т. д. Опираясь на них, мы можем производить различные действия и получать результаты, которые всегда соблазнительно распространить на уровень коннотата и приписать денотату. Система коннотации также имеет свой синтаксис, который далеко не всегда адекватным образом сводится к синтаксису знаковой системы. Но даже если операции с коннотатами реальных «вещей» проводятся в соответствии с законами этого уровня, их результаты, будучи перенесенными на уровень «вещей в себе», могут оказаться ошибочными.

Однако суть этой ошибочности, в большинстве случаев, сама по себе нетривиальна.

Такова и была идея великого математика и философа Бертрана Расселла. Как мы уже говорили, невозможность ее реализации была доказана Куртом Геделем при помощи его знаменитой теоремы.

Возникающая ситуация парадоксальна: и аналитическая, и классическая геометрия являются отражением одного и того же аспекта реальности, причем «истинным» отражением, поскольку регулярно дают верные результаты, однако эти две системы несводимы друг с другом. Как это может быть?

Сказанное будет достаточно ясно, если мы вспомним, что выделенные нами уровни разделены не чем иным как отражением-отреагированием.

Большая часть коннотации и знаков, с которыми мы имеем дело, носит, в той или иной степени, коллективный характер, является элементом культуры. Что мы понимаем под этим термином, применительно к цели нашего изложения? Это та часть культуры той или иной человеческой общности, которая определяет характер отражения-отреагирования и представляет собой совокупность ментальных конструктов уровня выражения и связанных с ними знаковых систем.

В рамках одной и той же культуры мы наблюдаем определенную гомогенность коннотантов и знаков, разные же культуры демонстрируют гетерогенность этих структурных элементов. Однако та или иная культура никогда не бывает, во-первых, абсолютно однородной, /во-вторых, абсолютно чуждой другим культурам. Кроме того, это живой, постоянно развивающийся и меняющийся феномен.

Здесь существует несколько возможностей:

— эклектическое сознание; все системы являются абсолютно тождественными и далее предпринимается попытка примирить их на базе синтаксиса одной из систем (например, все свести к христианскому или атеистическому мировоззрению) или синтезировать некий «универсальный» синтаксис, допускающий противоположные утверждения; по сути, именно такие попытки предпринимались различными творцами теологических и оккультных учений; это же пытался сделать Бертран Расселл применительно к математике.

Последнее, между прочим, невозможно без выработки третьей позиции достаточно высокого уровня, поскольку предполагает самую широкую плюралистичность взглядов и полное отсутствие предвзятости и ксенофобии.

При этом речь идет вовсе не о том, что любое высказывание истинно и что любая коннотация допустима. Анализируя высказывание средствами гомогенного ему синтаксиса как теорему некоторой коннотационной или знаковой системы, мы можем выделить «истинные» и «ложные» теоремы, «истинные» и «ложные» высказывания. Однако полярное сравнение гетерогенных коннотаций возможно лишь при обращении к денотату. И здесь выясняется, что разные и внешние противоречивые коннотаций отражают несколько разные свойства одной и той же «вещи». С некоторого, более высокого уровня обозрения они представляются равно истинными, равно справедливыми.

С точки зрения концепции логических уровней сознания структурной психосоматики и проблемы «истинности» тех или иных структурных элементов (карт, космограмм и т. д.), можно констатировать следующее:

Итак, одним из принципиально нелинейных видов мышления (назовем его «содержательным», поскольку логика строящихся в рамках его высказываний зависит от содержательной стороны синтаксиса соответствующей коннотатной и знаковой систем) мы назовем такое, которое:

— осознанно разделяет уровни денотата («вещь»), коннотата ([понятия]) и ;

Отметим, что это мышление недоступно без овладения глубокими логическими уровнями сознания и «истинного» структурирования их, однако это лишь необходимое условие такого рода «просветления»[102], но отнюдь не достаточное.

Слова: значение, сигнификат, денотат

Лексическим значением слова называется закрепленная в сознании говорящих соотнесенность звукового комплекса языковой единицы с тем или иным явлением действительности.

Сигнификат (от лат. signifiko — подаю знак, сигнализирую, от signum — знак, сигнал и facio — делаю), область смыслового содержания языковой единицы, которая заключает в себе характеризующую информацию об обозначаемом предмете. С. обычно противопоставляется денотату, т. е. собственно классу объектов внеязыковой действительности, соотносимому с данным словом. Сигнификативная и денотативная стороны языкового значения неразрывно связаны, что обусловлено функцией языка обозначать предметы и явления внешнего мира и одновременно выражать их осмысление носителями языка. Возможно денотативное тождество языковых единиц при их сигнификативном различии. Например слова «картина», «полотно», «шедевр» могут обозначать один и тот же объект реальной действительности, но позволяют мыслить его по-разному. Понятие «С.» используется при семантическом описании единиц языка в логике, семиотике и лингвистике.

ДЕНОТА́Т (от лат. denotatus — «обозначенный») — объект языкового обозначения, реальный предмет или класс предметов как типовое представление предмета реальной действительности. Д. — факт индивид. восприятия действительности, однако в то же время он имеет общий, объективированный, «коллективизированный» характер, что обусловлено тем обст-вом, что в Д. находит отражение чувственно воспринимаемая объективная действительность, единая для всех людей. Лингвистич. термин Д. соответствует термину логики «референт». Отношение между словом и внеязыковым объектом наз. денотативным отношением, иначе денотативной связью или денотативной направленностью, а та часть содержательной структуры слова, к-рая отражает или содержит в себе денотативные отношения, наз. денотативным содержанием.

28. План содержания и план выражения. Внутренняя форма слова

Пла́н выраже́ния — определённым образом организованная область материальных средств, служащих для передачи языковых сообщений. Термин введён в глоссематике, где противополагается плану содержания, под которым понимается воплощаемый в языке «мир мысли» — определённым образом организованная область того, что может быть предметом языкового сообщения. При этом в глоссематике подчёркивается равноправность фонетической, графической (для письменного языка) или любой иной субстанции выражения мысли. Термин «план выражения» употребляется и лингвистами других направлений, где обычно применяется только к области звуковых явлений.

Как в плане выражения, так и в плане содержания глоссематика выделяет форму и субстанцию. Таким образом, язык членится на четыре сферы, или стратума: форма выражения, субстанция выражения, форма содержания, субстанция содержания. Форма обоих планов специфична для отдельного языка и не зависит от субстанции, определяемой через понятия формы (сети отношений между элементами того или иного плана) и материала (нерасчленённой массы звуков или идей) и трактуемой как материал, расчленённый посредством формы.

Одной из основных идей глоссематики является тезис об изоморфизме языковых планов — параллелизме в организации звуковой и смысловой сторон языка[2]. Вместе с тем утверждается их неконформальность — наличие в обоих языковых планах наряду с означающими и означаемыми таких элементов, которые не соотносимы однозначным образом с сущностями противоположного плана. Они называются фигурами выражения и содержания. Именно этим определяется целесообразность членения естественного языка на план выражения и план содержания; для знаковых систем, в которые не входят незнаковые единицы, подобное членение не является необходимым.

Вну́тренняя фо́рма сло́ва — семантическая и структурная соотнесенность составляющих слово морфем с другими морфемами данного языка, способная возникать в представлении говорящих при анализе структуры этого слова, а также признак, положенный в основу номинации при образовании нового лексического значения слова. Таким образом, внутренняя форма слова указывает на причину, по которой данное значение оказалось выраженным именно данным сочетанием звуков.

Признак, лежащий в основе номинации, не обязательно является существенным; он может быть попросту ярким, бросающимся в глаза. Этим объясняется тот факт, что в разных языках одно и то же явление может быть названо на основе выделения различных признаков, ср. рус. портной от порты ‘одежда’, нем. Schneider от schneiden ‘резать’, болг. шивач от шия ‘шить’.

Учение о внутренней форме слова связано с именами В. фон Гумбольдта и А. А. Потебни (последний, как и его последователи, понимал внутреннюю форму расширительно, признавая её не только в отдельном слове, но и в художественном произведении в целом), а позднее было развито сторонниками неогумбольдтианства: Л. Вайсгербером, Э. Сепиром, Б. Уорфом.