Что такое палехские шкатулки

Старинные шкатулки Палех: история, формы, сюжеты, отличительные особенности

Если говорить о Палехе, то первое, что приходит на ум — это черные шкатулки, расписанные сюжетами из сказок, обрамленные золотым орнаментом. И кажется нет человека, который был бы незнаком с этими изящными вещицами. Но не все знают с чего началась история этого промысла. А ведь в основе палехской росписи лежат традиции многих древнерусских школ иконописи. Палехскую роспись отличала особая тонкость письма, мягкие линии и сдержанная цветовая гамма. И украшенная твореным золотом одежда и изысканный орнамент.

Возникновение палехской иконописи

Палехская иконопись зародилась около середины 18 века и достигла своего расцвета к началу 19 века. Многие художники палешане участвовали в росписи и реставрации церквей и соборов. Так их мастерство можно увидеть в Грановитой палате Московского кремля, Троице-Сергиевой лавре и в Новодевичьем монастыре.

Пелех и СССР

После революции 1917 года художникам пришлось искать новые образы и темы. Революция негативно относилась к церквям и иконопись тоже не жаловала. И палехское ремесло могло погибнуть. Однако, благодаря А. М. Горькому удалось ее сохранить. Мастерам пришлось отложить библейские сюжеты и обратиться в советской и революционной тематике. Это и стало началом той самой, так хорошо нам знакомой, палехской миниатюры.

Знаменитости из Палеха

Одним из известнейших палехских художников являлся Иван Голиков. Именно он в 1918 году совместно с Александром Глазуновым организовали Палехскую художественную декоративную артель, которая изначально занималась росписью по дереву.

1920-е годы

5 декабря 1924 года семь палехских художников И. Голиков, И. Маркевич, И. Баканов, И. Зубков, А. Зубков, А. Котухин и В. Котухин объединились в «Артель древней живописи». Позднее к ним присоединились И. Вакуров, Д. Буторин и Н. Зиновьев. Основой под роспись стали заготовки из папье-маше. В 1926 году в Артеле работал П. Д. Баженов.

Артель в 1940-е годы

В 1940 году к Артели присоединились Т. И. Зубкова, А. А. Кутохина, И. А. Челышев, П. Ф.Чалунин, А. В Борунов. А с 1955 по 1959 года внесли свой вклад в развитие палехской живописи такие художники, как: Д.Н. Буторин, А. И. Ватагин, А. А. Дыдыкин, И. В. Маркичев, Н. М. Парилов.

Артель в 1960-е годы

В 60-е годы в палехскую миниатюрную живопись пришла сильная группа мастеров: Б. М. Ермолаев, Н. И. Голиков, А. Д. Кочупалов, А. С. Песков, В. М. и Т. М. Ходовы, А. Н. Клипов, С. А. Буторин, В. В. Мухин, Г. Н. Кочетов, И. В. Ливанова, Н. П. Богачёва.

Артель в 1970-е годы

К поколению 70-х годов относятся такие художники, как В. В. и Н. Б. Булдаковы, Н. Б. Грибов, Ю. А. и Е. Ф. Гросберги (Щаницыны), В. Г. Зотов, А. И. Каманина, Н. П. Лопатин, Л. К. Некрасова (Мельникова), О. С. Субботина (Смирнова).

Особенности палехской миниатюры

Формы

Все палехские миниатюры объединяет одна особенность — это плавные вытянутые фигуры людей с четко прорисованными лицами и руками. И финишная обработка золотом для тонкости и изящества.

Сюжет

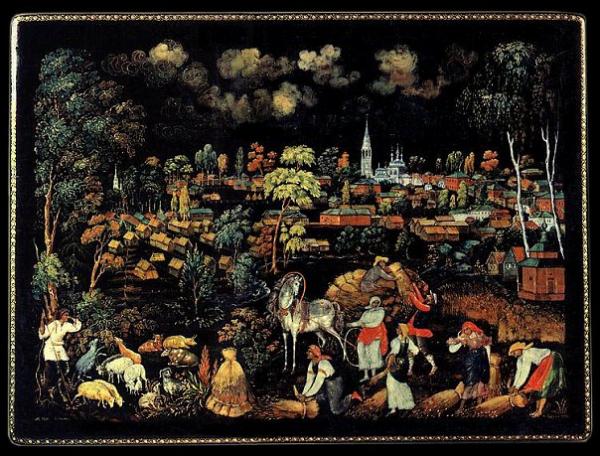

Основными сюжетами являются мотивы крестьянского труда, отдыха, сенокоса, охоты, рыбалки, хороводов и плясок, несущихся троек. Чаще изображались мотивы из сказок А.С. Пушкина или персонажи русских былин.

Как отличить палехскую шкатулку

Подделки, фальшивки, копии, реплики под Палех

Последнее время появилось много подделок под Палех. Это приводит мастеров к попыткам создать что-то новое, что отходит от традиционной манеры письма. А жаль, потому что очень важно сохранить эти традиции, ведь произведениями палехских мастеров восхищался сам Гёте.

kak_eto_sdelano

kak_eto_sdelano

Как это сделано, как это работает, как это устроено

Самое познавательное сообщество Живого Журнала

1. Миниатюра изготавливается из папье-маше, рисунок наносится краской. На такую болванку наматывается многослойный картон, слои которого склеиваются клеем, и всё это кладётся под пресс

2. Прессуют, окунают в льняное масло и просушивают. Получается вот такая заготовка, которую нарезают в соответствии с нужными габаритами будущего изделия, а также полируют и чистят пемзой, чтобы на поверхность лучше легла краска.

Перед тем, как наносить рисунок, его контуры наносят белой краской (белильная подготовка), а потом уже начинают разукрашивать красками, приготовленными на яичном желтке.

Последней идёт золотая роспись. Листок золота (23 карат) крошат и перемешивают с клеем. Потом этой смесью рисуют, как краской

5. Получается что-то вроде такого)

Жми на кнопку, чтобы подписаться на «Как это сделано»!

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану (shauey@yandex.ru) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках, в ютюбе и инстаграме, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс видео о том, как это сделано, устроено и работает.

Город художников: секреты палехской миниатюры

Местные называют его «городом художников». И действительно: в этом небольшом поселке с населением чуть менее 5000 человек почти каждый восьмой занимается росписью или живописью. Здесь до сих пор пишут иконы по старинным техникам и создают уникальные шкатулки, которые узнают и ценят во всем мире. Чтобы увидеть работу мастеров своими глазами, мы отправились за 350 километров от Москвы – в прекрасный заснеженный Палех.

Как художники «обманули» советскую власть

Уютный и миниатюрный, этот городок завораживает с первого взгляда. Ряды небольших домиков с изящными резными наличниками, узкие, но образцово чистые улочки, построенная в стиле нарышкинского барокко Крестовоздвиженская церковь – в Палехе определенно есть, на что посмотреть. Но мы приехали сюда не ради праздных прогулок.

5 декабря – важная дата для всех палешан. В этот день 95 лет назад группа палехских художников основала «Артель древней живописи», тем самым положив начало искусству палехской лаковой миниатюры.

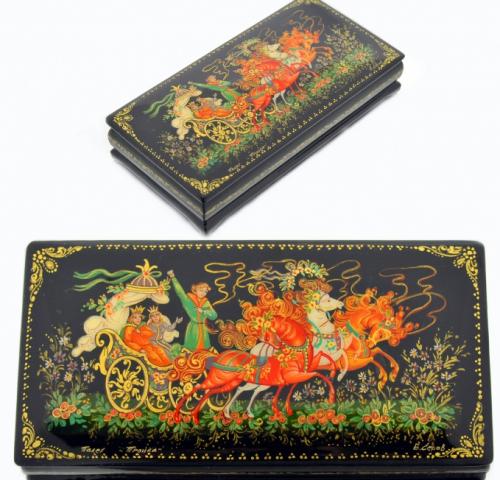

Творение палехских художников легко узнать по характерным чертам: традиционный черный фон, разнообразие красок, тончайшая прорисовка деталей и, конечно же, сусальное золото – основной элемент палехской лаковой миниатюры. Палешане сумели сохранить уникальную технику и до сих пор используют те же методы, которыми пользовались их предки. Впрочем, сама палехская миниатюра не такая древняя, как полагают многие.

Дело в том, что начиная с XVII века Палех считался одним из главных центров иконописи. Неповторимый палехский стиль сложился под влиянием сразу нескольких школ русской иконописи: московской, новгородской, ростово-суздальской, строгановской и ярославской. Палехские иконы отличала особая тонкость письма и использование золота на одеждах святых и в орнаментах.

Наибольшего расцвета палехское иконописание достигло в XVIII – начале XIX века. Кроме того, палехских художников часто приглашали расписывать и реставрировать церкви и храмы. Так, палешане занимались росписью Грановитой палаты Московского Кремля, храмов Троице-Сергиевой лавры, Новодевичьего монастыря и многих других святынь.

Но все изменил 1917 год. С приходом новой власти палехским иконописцам пришлось искать другие пути для реализации своего творческого потенциала.

«С момента, когда произошла революция, и до 90-х годов прошлого века заниматься иконами было невыгодно, да и опасно. Лаковая миниатюра появилась как способ сохранить традиционную технику. Благодаря ей художники получили возможность применить свое мастерство в новых реалиях и смогли зарабатывать себе на жизнь привычным делом, – рассказывает PR-директор ООО «Возрождение» Евгений Лакеев. – В какой-то степени палехские художники в 1920-е годы обманули советскую власть: сохранили технику, которую они использовали в иконе, и перенесли ее на шкатулки, ларчики, пудреницы и портсигары. При этом росток нового искусства палешан обернулся в течение XX века одним из самых красивых цветков русской художественной культуры. Несмотря на падение атеистических запретов, сегодня у палехской лаковой миниатюры есть свои и почитатели, и продолжатели».

Компания «Возрождение» была образована в 2007 году. Ее главная цель – сохранять и развивать уникальные традиции лаковой миниатюры и иконописи, созданные палехскими мастерами. Глава предприятия Александр Гусаковский в союзе с художниками тщательно оберегает стиль и узнаваемость всемирно известного бренда «Палех».

Александр и коллектив мастерской – радушные хозяева. В Палехе вообще всегда рады гостям, а приезжает их сюда немало. Удаленность от крупных городов и уединенность этого места не пугает даже иностранцев. Среди клиентов Палехских мастерских Александра Гусаковского – жители Ирландии, Швейцарии, Германии, Франции, Голландии. Многих с Россией связывает семейное прошлое. Нередко бывает так, что в доме у человека обнаруживается маленькая расписная шкатулка, которая становится связующим звеном между поколениями. И самые смелые путешественники отправляются сюда – своими глазами увидеть, что за чудо-мастера творят такие необыкновенные вещи и какой смысл в них вкладывают.

Гете и восторженные парижанки

Но палешане вниманием иностранцев в хорошем смысле избалованы – за рубежом здешним искусством впервые заинтересовались много лет назад. Так, еще в 1814 году сам Иоганн Гете прослышал о легендарных суздальских иконописцах. В ответ на запрос писателя владимирский губернатор сообщил, что среди иконописных сел своим искусством особо славится помещичье село Палех. Чиновник рассказал, что в Палехе 600 иконописцев, а особым мастерством миниатюрного письма выделяются крестьяне Андрей и Иван Александровичи Каурцевы. В итоге Гете даже отослали две иконы их работы – «Двунадесятые праздники» и «Богоматерь». Правда, по некоторым сведениями, они до него так и не дошли.

Около века спустя после этих событий в Европе снова заговорили об уникальной русской технике. И здесь мы вновь возвращаемся к «Артели древней живописи». Первоначально в нее входили семь человек: Иван Голиков, Иван Баканов, Александр и Иван Зубковы, Александр и Владимир Котухины, Иван Маркичев. Вскоре к ним присоединились Дмитрий Буторин, Алексей Ватагин и другие бывшие иконописцы. А уже через год после основания артели, то есть в 1925 году, работы палешан получили признание на Международной выставке в Париже.

«В 20-е-30-е годы прошлого века советскую республику стали постепенно признавать в мире. Молодое государство рабочих и крестьян старалось участвовать во многих международных выставках. Успех советских художников, в том числе палешан, на мировом уровне был замечен властью. Сбыт продукции – шкатулок, коробочек, брошей, портсигаров, пудрениц, ларцов и так далее – был организован благодаря помощи правительства. До 90% продукции артели шло на экспорт, что было очень выгодно государству», – отмечает Евгений Лакеев.

Подобные выставки также были организованы в Милане, Венеции и других европейских городах. Заправские модницы щеголяли друг перед другом брошами, расписанными в палехском стиле, а джентльмены с удовольствием носили булавки для галстуков с изображением русских сказочных персонажей.

«За рубежом на это среагировали, потому что икона и палехский стиль технически и мировозренчески близки к тому искусству, которое бытовало в Европе в Средние века и в эпоху Возрождения, – объясняет Лакеев. – Кроме того, лаковая миниатюра предполагает работу с темперными красками, которые в Европе тогда уже были практически забыты – писали в основном маслом. Палех – декоративный, завораживающий, отчасти «восточный»… Конечно, европейцам это было интересно».

Евгений проводит нас в небольшую светлую галерею. Это мини-музей при мастерской, сюда приводят туристов и школьников, здесь проводят мастер-классы. Дальше – сувенирный магазин, где можно купить буквально все, что душе угодно. Помимо знаменитых шкатулок здесь есть расписанные вручную панно, ручки, елочные шары, пасхальные яйца, броши, браслеты, бинокли, столовые приборы, зеркала, футляры для очков. Глаза разбегаются от такого разнообразия и богатства красок!

Ценники разнятся. В качестве небольшого сувенира сгодятся магнит или зеркальце – цены на них совсем не кусаются. Конечно, это не «Палех» в полном смысле этого слова. Зато такие подарки доступны обладателю любого кошелька.

А вот все, что расписано вручную, стоит действительно немало: цифры на чеках здесь будут четырех-, пяти- и даже шестизначными.

«Настоящая палехская миниатюра не может быть дешевой, потому что каждая шкатулка и икона – это кропотливый труд нескольких человек, – объясняет Евгений. – В разработке одного изделия принимают участие до пяти мастеров».

Но как же творится все это волшебство? Нам повезло: для телеканала «МИР» сотрудники мастерской организовали специальную экскурсию по всем помещениям.

Краски на яйце, волчий зуб и другие орудия мастера

Первым делом мы отправились в столярный цех. Отсюда начинает свой путь будущая лаковая шкатулка – коронное творение палехских мастеров. В зависимости от формы, размера и сложности композиции на изготовление одной шкатулки может уйти от нескольких дней до нескольких месяцев. Основой для изделия служит папье-маше. Этот материал прочнее дерева, легче и к тому же, по мнению художников первой артели, благороднее.

С новым для них материалом палешане познакомились в 1920-х годах при поддержке известного искусствоведа, уроженца Палеха Анатолия Бакушинского. До этого папье-маше на протяжении века служило основой для знаменитой лаковой миниатюры Федоскина.

Для изготовления папье-маше лучше всего подходит пористый картон, получаемый из хвойных пород дерева. Листы картона проклеивают мучным клейстером, наматывают их на деревянную форму, которую затем зажимают в механическом прессе.

«Получается такая заготовочка, – Евгений показывает основу для будущей шкатулки. – Ее нужно покрыть особым грунтом и покрасить: в черный цвет снаружи, в красный – внутри, затем покрыть несколькими слоями лака, чтобы на ней уже мог работать художник».

Покрытые лаком шкатулки ставят на большие подносы и помещают в печь, где они сушатся при невысокой температуре. Здесь их называют «горячие пирожки». «На то, чтобы просушить один слой лака, уходит день – иначе технология будет нарушена», – объясняет наш гид.

Для того, чтобы краски не скатывались с лаковой поверхности изделия и рисунок лучше наносился, перед началом росписи поверхность «рыхлят» – зачищаются порошком пемзы до тех пор, пока она не станет матовой. Когда заготовка попадает на стол к художнику, начинается самое интересное.

Мы заходим в комнату, где работают мастерицы. На каждом столе разложены необходимые принадлежности, среди которых непременно есть увеличительное стекло: в работе с такими мелкими деталями без лупы не обойтись. Перед каждой художницей – несколько деревянных чашечек с красками. Их палешане до сих пор готовят по старинке – используя яичный желток. Художник разбивает яйцо, аккуратно отделяет желток от белка, кладет желток обратно в скорлупу и смешивает с водой. Затем туда добавляют несколько капель уксуса, после чего тщательно растирают с сухой темперой. В старину вместо уксуса использовали забродившее пиво или квас. Так получается эмульсия для краски: желток служит связующим веществом, а уксус растворяет сухие краски, съедает излишнюю жирность желтка и защищает краски от порчи.

Поверх черной краски сперва наносят белила. Это делается для того, чтобы черный фон не заглушал остальные краски. Белым цветом прописываются фигуры персонажей, одежда, пейзаж и другие детали.

Перед тем как нанести изображение, художник тщательно продумывает сюжет миниатюры.

«Сначала мы делаем рисунок и переносим его на тонкую кальку. У нас есть такой инструмент – цировка, это тупая игла. Мы прикладываем ее к кальке и начинаем обводить изображение. Видите, остается след», – говорит художница Ирина. Мы застали ее за росписью елочной верхушки. Продукция мастерской, связанная с новогодней тематикой, в этот сезон особенно популярна.

«Если художник ранее выполнял похожую работу, он может потратить на нее несколько дней. Если же ему нужно разработать сюжет с нуля (для какой-то сказки, события или он сам что-то предложил), то это займет значительно больше времени. После того как художник закончил работу, шкатулку нужно покрыть лаком, расписать сверху сусальным золотом, отдать обратно лакировщику и наложить еще около семи слоев лака», – комментирует Евгений.

В арсенале палехских художников есть еще несколько необычных предметов. Так, на столе у каждой мастерицы обязательно лежит перо – чаще всего гусиное. Таким пером смахивают остатки пемзы после того, как рисунок был переведен на матовую поверхность шкатулки. Но, пожалуй, самый загадочный артефакт в мастерской – «волчий зуб». Клыки волков палешане – как выяснилось, хорошие охотники – с давних времен использовали для того, чтобы полировать сусальное золото.

«Сейчас используют аналог – камень агата. Но раньше у охотников брали волчьи зубы и ими полировали золото. Это очень твердый и гладкий материал, он хорошо подходит как инструмент для полировки», – объясняет художница Евгения. Она легонько проводит камнем по золотому орнаменту, и он тут же натирает ярко блестеть. Это золото называется твореным. Художники в буквальном смысле творят его: растирают лист сусального золота и смешивают с водой и гуммиарабиком (особый растительный клей).

Маленький мир, где добро побеждает

Лаковой миниатюрой в Палехе сейчас занимаются в основном женщины, хотя изначально это ремесло, как и иконописание, напротив, считалось мужским. Евгения занимается миниатюрой уже около 20 лет. Как и другие, она четыре года училась в Палехском художественном училище имени М. Горького, после чего пришла в мастерскую – под крыло опытных художников.

«У нас все так же, как было в советское время, когда учились четыре года в училище, потом приходили в мастерскую и там еще лет пять набирались опыта. В дореволюционных иконописных мастерских это только так и работало: тебя подсаживают к мастеру и ты у него учишься. Он тебе что-то подсказывает, ты смотришь, пробуешь, копируешь. Мы сейчас развиваемся, набираем новых мастеров, к нам приходит молодежь. Конечно, сразу у них не получается выдать тот уровень качества, который необходим. Это нормально, как и в любом деле», – говорит Евгений Лакеев.

Каждый год палехское училище выпускает 15-16 молодых художников, которые в дальнейшем занимаются лаковой миниатюрой или иконописью. В Палехе это до сих пор одна из самых популярных профессий.

«Сейчас в Палехе работают примерно 500 художников. Это и представители старшего поколения, и молодые ребята. Получается, что где-то каждый седьмой-восьмой житель Палеха – художник. По отношению к количеству жителей это очень много! Не знаю, где еще в мире есть такой же город художников», – говорит Евгений.

И в самом деле, атмосфера в этом месте царит творческая, сказочная и по-настоящему добрая. Это в полной мере раскрывается как в нраве местных жителей, так и в искусстве. А если сказать точнее, их нрав находит отражение в творчестве, которым они себя окружают.

Недаром в лаковых миниатюрах и иконах палешане всегда использовали золото. Оно здесь не просто для украшения. Золото в палехской миниатюре – не только ключевой элемент техники письма, но и часть художественного мировосприятия. Оно связано с символом света. В христианской символике свет становится прообразом божественной благодати.

В 1920-е годы это даже порождало конфликты художников с властью. Тогда лаковая миниатюра только начинала развиваться, и, пытаясь встроиться в новую реальность, палехские мастера экспериментировали с актуальными сюжетами. Помимо привычных им бытовых, песенных и сказочных образов начали появляться и другие –идеологические. «Встреча Ленина на Финляндском вокзале», «Новая деревня», «Изба-читальня», «На страже революции», «Приезд специалиста на село», «Мандат на продразверстку», «Селькор Дуняша» и прочий так называемый «агитлак» – все эти сюжеты палешанам диктовала жизнь.

«Конечно, палехских художников 20-х-30-х годов, бывало, ругали: «Как-то у вас красноармеец слишком на апостола похож!» – смеется Евгений.

И в самом деле: палехская лаковая миниатюра всегда несет в себе что-то доброе и светлое – в этом ее предназначение.

«Поскольку новый палехский стиль – это продолжение и развитие иконописных традиций, искусство это все равно духовное. Лаковая миниатюра не состоится, если что-то будет изображено слишком реалистично или будет очевидно, что произошла победа зла, какой-то страшный сюжет. Каждая миниатюра – это такой маленький мир, в котором добро побеждает, в котором светло и хорошо. Добро и какое-то любопытство по отношению к жизни, к миру – в этом сама философия лаковой миниатюры. Как и настоящая иконопись, палехская миниатюра – это высокое духовное искусство», – заключил Евгений Лакеев.

Мы уезжали из Палеха с полными пакетами сувениров. Конечно, на настоящую лаковую шкатулку еще копить и копить, но, думаю, прикоснуться к волшебству этого светлого искусства нам все-таки удалось.

Палехская роспись на шкатулках

Палехская роспись является одним из самых узнаваемых художественных промыслов русского народа. Свои истоки палехская роспись берет из послереволюционной центральной России. Нынешняя Ивановская область тогда была Владимирской губернией, а промысел взял название от поселка Палех, что был в Вязниковском уезде. Ранее в дореволюционный период мастера Палеха больше славились своим мастерством писать иконы и расписывать церкви, поэтому можно считать, что палехская роспись берет свое начало в иконописи.

Содержание:

История промысла

Изначально художники Палеха более всего славились своей церковной живописью, но в послереволюционный период, в Палехе создали Палехскую художественную артель, мастера которой стали заниматься росписью по дереву. А в 1925 году работы художников этой артели были выставлены на выставке в Париже и приобрели всемирную известность.

Элементы палехской росписи

Отличительная особенность палехской росписи:

В отличие от орнаментной росписи и персонажного изображения, палехская роспись требует прорисовки мельчайших деталей рисунка, для передачи тонкостей и характера всех персонажей или явлений. Выбираются в качестве основы: сюжеты былин, басен и сказаний; бытовые сценки.

Основным цветом для фона выбирают черный, а основными цветами для росписи считаются золотые тона и их вариации.

Другими важными отличиями считаются:

Даже сейчас можно встретить книги, в которых для иллюстрации классических произведений великих русских авторов, используют сюжеты, выполненные палехской росписью.

Техника выполнения

Заготовка выполняется путем наслоения листов картона до достижения необходимой плотности изделия. Далее всю заготовку покрывают грунтом в несколько слоев (поочередно затирая каждый слой) и в конце наносят шпатлевку, которая остается до полного высыхания. На следующем этапе заготовку затирают пемзой для достижения структурной поверхности, на которую лучше ложиться лак и краска. На всю внешнюю поверхность заготовки наноситься черный лак, а на внутреннюю чаще всего красный лак.

После подготовительных работ будущий рисунок прокрашивается белилами, а детали прорисовывают тонким карандашом.

Наносят краску на черную лаковую основу при помощи беличьих кистей, которые создаются чаще всего самими мастерами, для получения необходимых мазков при росписи.

Часто при росписи мастера используют лупу или увеличительное стекло.

В завершении, рисунок закрепляется несколькими слоями прозрачного лака от 5 до 10 слоев и полируется до блеска.

Палехская роспись очень трудозатратный промысел, который требует от художника больших временных затрат. Поэтому изделия с палехской росписью очень ценятся и стоят достаточно дорого.

kak_eto_sdelano

kak_eto_sdelano