Что такое палеоботаника в биологии 9 класс

Палеоботаника

Палеоботаника подразделяется на ряд дисциплин, хотя границы между ними довольно условны:

• морфологическая палеоботаника (изучает сходства и различия древних растений между собой и с современными аналогами)

• систематическая палеоботаника (создает филогенетические ряды доисторических растений)

• флористическая палеоботаника (палеофлористика) (занимается описанием всех существовавших растений)

• палеоэкология (изучает условия жизни древних растений в прошлых геологических периодах)

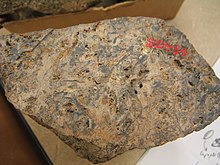

В качестве исходного материала используют данные тафономии – структуры растительного месторождения и тафоценоза – растительных остатков. В роли материала могут выступать:

• листья, плоды и семена, древесины, споры и пыльца

• окаменелости, отпечатки и фитолеймы (мумифицированные растительные остатки)

В зависимости от конечной находки палеоботаника подразделяется на ряд разделов:

• ихнофитология (изучает отпечатки и остатки листьев, стеблей и прочее)

• палеостоматография (изучает растительные ткани)

• палеодиаспорология (палеокарпология) (изучает плоды, семена, зачатки)

• палеопалинология (изучает споры и пыльцу)

• палеоксилология (изучает древесину)

В настоящее время ряд разделов стали уже самостоятельными дисциплинами. К ним относятся:

• палеомикология (занимается изучение ископаемых грибов)

• палеоальгология (палеофикология) (занимается изучением планктонных форм и ископаемых водорослей)

Палеоботаника: история, что изучает, методы, приемы

Содержание:

В палеоботаника Это раздел естественных наук, который отвечает за изучение остатков растений, существовавших в прошлые эпохи. Это дисциплина, разделяемая палеонтологией и ботаникой; Его важность заключается в анализе и понимании экосистем и климата геологического прошлого планеты Земля.

Эта наука изучает окаменелости растений на макроскопическом и микроскопическом уровне. Макроуровень фокусируется на листьях и стеблях, а на микроуровне анализирует такие элементы, как пыльца и споры.

История

Палеоботаника развивается рука об руку с геологией и палеонтологией, будучи тесно связана с этими двумя отраслями биологических наук. С развитием технологий в западном мире новые инструменты, инструменты и методы способствовали дифференциации этой дисциплины.

В течение 18 века, а точнее в первые годы 1700-х годов, уже появлялись публикации, в которых говорилось о важности и изучении окаменелостей растений, камней и отложений.

По мнению экспертов, это была книга Гербарий Diluvianum, швейцарского естествоиспытателя Иоганна Якоба Шойхцера, человека, который накопил наибольший объем информации и получил наибольшее распространение в то время.

Работа Шойхцера состояла из компиляции подробной и исчерпывающей информации о европейской растительности. Результаты его исследований в таких странах, как Германия, Англия и Швейцария, включали графики окаменелых растений, найденных в этих регионах.

XIX век

В начале девятнадцатого века интерес к окаменелости растений и геологии рос по мере того, как структурировались другие современные исследования. Но только в первом десятилетии этой эпохи палеоботаника официально получила свое название и стала восприниматься всерьез.

Это произошло благодаря исследованиям и публикациям, сделанным Йоханом Штайнхауэром в 1818 году, который был первым ученым, присвоившим свои открытия, классификации и номенклатуры. Это ознаменовало собой «до» и «после», поскольку подняло статус изучения ископаемых растений до уровня истинной науки.

В том же смысле работа, проделанная Эрнстом фон Шлотхаймом, который также был пионером в области биноминальных номенклатур, внесла свой вклад в развитие этого исследования только в 1820 году.

Золотой век

Позже, в 1930-е годы, наступит так называемый «золотой век» палеоботаники. С взрывом промышленной революции появятся технические достижения и новые социальные классы, интересующиеся наукой и высшим образованием.

Именно в это время появляются тысячи исследований в этой дисциплине, сопровождающиеся почти массовым производством иллюстраций, а вместе с ними и профессией иллюстратора в естественных науках.

Не прошло и десяти лет, как на сцене появился геолог, который, несомненно, внес наибольший вклад в палеоботанику: шотландец Хью Миллер. Этот замечательный ученый выделялся не только тем, что у него была огромная коллекция окаменелых растений, камней и животных, собранных им самим, но и тем, что он был плодовитым автором.

Сын семьи морских купцов и капитанов судов, Миллер был заядлым читателем и иллюстратором, который знал, как совместить свои способности писателя с талантами научного исследователя.

Методы и приемы

Большинство окаменелостей (включая животных) обычно погребено в песке или различных типах отложений. Это может произойти, в частности, на горных склонах, на берегах рек или в пустынных районах.

В процессе изучения окаменелостей важно не только, чтобы их коллекция не повредила часть, но и чтобы ее можно было сохранить, чтобы ее последующее изучение не дало запутанных или ошибочных результатов. Кусочки окаменелостей, которые не обрабатываются должным образом, могут быть уничтожены или потерять ценную информацию.

Вот почему при обнаружении свидетельств ископаемого органического материала ученые-палеоботаники должны немедленно сохранить найденный кусок, чтобы его можно было успешно изучить.

В настоящее время, благодаря научным достижениям в геологии и палеонтологии, мы можем сказать, что существует как минимум шесть основных методов анализа окаменелостей.

Тонкоземельный участок

Исследуемый образец разрезают на мелкие части. Поверхность одного из этих фрагментов полируется химическим чистящим средством. Отрезанный участок обклеивают расплавленной смолой на стекле, затем удаляют лишний материал. Стекло с нанесенным на него биологическим материалом готово для наблюдения под микроскопом.

Техника пилинга

Первым шагом в этой технике является протравливание поверхности окаменелости с помощью минеральных кислот перед процессом «старения», который может длиться несколько недель.

Техника переноса

Этот метод используется в основном для окаменелостей, обнаруженных в горных породах или твердых материалах. На материал выливается отслаивающая жидкость, и после высыхания часть камня, которая прикрепляется к организму, удаляется.

Техника затирания

Этот метод подразумевает, что ископаемый материал остается погруженным в течение недели в специальный водный раствор. По истечении этого времени объект промывают водой для удаления любой кислоты, которая может повредить его структуру, и он готов к исследованию.

Рентгеновская техника

Согласно этому методу и как следует из его названия, исследуемая окаменелость подвергается отпечаткам, подобным рентгеновским лучам. Это достигается с помощью рентгеновских аппаратов, которые предоставляют ценную информацию о составе изделия.

Техника микротомии

Этот метод особенно используется для тканей, прошедших мацерацию. После этого эти части материала погружаются в специальный воск, который после затвердевания разрезается микротомом на тонкие «ломтики».

Это специальный станок, предназначенный исключительно для резки всех видов материалов, чтобы ученые могли изучать его под микроскопом.

Ссылки

Хроническая жертва: люди, жалующиеся на пороки

Палеоботаника играет важную роль в реконструкции древних экологический системы и климат, известный как палеоэкология и палеоклиматология соответственно; и имеет фундаментальное значение для изучения зеленого растение разработка и эволюция. Палеоботаника также стала важной в области археология, в первую очередь для использования фитолиты в относительное свидание И в палеоэтноботаника.

Возникновение палеоботаники как научной дисциплины можно увидеть в начале 19 века, особенно в работах немецкого палеонтолога. Эрнст Фридрих фон Шлотхайм, чешский (богемский) дворянин и ученый Каспар Мария фон Штернберг, и французский ботаник Адольф-Теодор Бронгниар. [3] [4]

Содержание

Обзор палеоботанической записи

Макроскопические остатки истинного сосудистые растения впервые встречаются в ископаемое запись во время Силурийский Период Палеозой эпоха. Некоторые дисперсные, фрагментарные окаменелости спорного сродства, в первую очередь споры и кутикула, были найдены в породах из Ордовик Период в Оман, и считаются производными от печеночник- или же мохископаемые растения класса (Веллман, Остерлофф и Мохиуддин, 2003 г.).

Растительного происхождения окаменелости в конце Девонский и включать дерево стволы листья, и корни. Считалось, что самое раннее дерево Археоптерис, который несет простой, папоротник-подобно листья расположены по спирали на ветвях на вершине хвойное дерево-подобно хобот (Мейер-Берто, Шеклер и Вендт, 1999 г.), хотя теперь известно, что это недавно открытый Wattieza. [5]

Широко распространен каменный уголь отложения болот в Северной Америке и Европе во время Каменноугольный Период содержит множество окаменелостей, содержащих древовидные ликоподы до 30 метров высотой, обильный семенные растения, Такие как хвойные породы и семенные папоротники, и бесчисленное множество меньше, травянистый растения.

Покрытосеменные (цветущие растения) возникла в Мезозойский, а пыльца и листья цветковых растений впервые появляются в период раннего Меловой, примерно 130 миллионов лет назад.

Окаменелости растений

Сохранение окаменелостей растений

Ископаемые остатки растений можно сохранить разными способами, каждый из которых может дать различную информацию об исходном родительском растении. Эти способы сохранения обсуждаются на общих страницах на окаменелости но в палеоботаническом контексте их можно резюмировать следующим образом.

Ископаемые таксоны

Окаменелости растений почти всегда представляют собой разрозненные части растений; даже небольшие травянистые растения редко сохраняются целыми. Те несколько примеров окаменелостей растений, которые кажутся остатками целых растений, на самом деле неполны, поскольку внутренняя клеточная ткань и мелкие микроморфологические детали обычно теряются во время окаменелости. Остатки растений можно сохранить различными способами, каждый из которых раскрывает различные особенности исходного родительского растения.

Из-за этих трудностей палеоботаники обычно присваивают разные таксономические названия разным частям растения в разных режимах сохранения. Например, в субарборесцентном палеозое сфенофиты, отпечаток листа можно отнести к роду Annularia, сжатие конуса, связанное с Палеостахия, и основа, назначенная либо Каламиты или же Артроксилон в зависимости от того, сохранился ли он в виде слепка или окаменения. Все эти окаменелости, возможно, произошли от одного и того же родительского растения, но каждой из них дано собственное таксономическое название. Такой подход к названию окаменелостей растений возник в результате работ Адольф Бронниар [6] и выдержал испытание временем.

В течение многих лет этот подход к названию окаменелостей растений принимался палеоботаниками, но не получил официального оформления в рамках Международные правила ботанической номенклатуры. [7] В итоге, Томас (1935) и Йонгманс, Галле и Готан (1935) предложил комплекс формальных положений, суть которых была внесена в 1952 г. Международный кодекс ботанической номенклатуры. [8] Эти ранние положения позволяли отнести окаменелости, представляющие определенные части растений в определенном состоянии сохранности, к родам органов. Кроме того, небольшая подгруппа родов органов, известная как роды форм, была признана на основе искусственных таксонов, введенных Brongniart (1822) в основном для окаменелостей листвы. С годами концепции и правила, касающиеся родов органов и форм, претерпели изменения в рамках последовательных кодов номенклатуры, что отражает неспособность палеоботанического сообщества прийти к соглашению о том, как этот аспект таксономической номенклатуры растений должен работать (история, рассмотренная Клил и Томас (2010)). От использования родов органов и ископаемых отказались Кодекс Сент-Луиса (Greuter et al. 2000 г.), замененный на «морфотакса».

Ситуация в Венский кодекс 2005 г. [9] было то, что любой таксон растений, тип которого является ископаемым, кроме Диатомеи, можно описать как морфотаксон, определенная часть растения, сохраненная определенным образом. Хотя название всегда привязано к типу экземпляра, его объем (т.е. диапазон экземпляров, которые могут быть включены в таксон) определяется таксономистом, который использует это имя. Такое изменение ограничения может привести к расширению диапазона частей растений и / или состояний сохранности, которые могут быть включены в таксон. Например, ископаемый род, изначально основанный на сжатии семяпочек, может быть использован для включения многояйцевых купул, внутри которых семяпочки изначально родились. Если в данном случае существует уже названный ископаемый род этих купул, может возникнуть сложность. Если бы палеоботаники были уверены, что тип ископаемого рода яйцеклеток и ископаемого рода купул может быть включен в один и тот же род, то эти два названия будут соревноваться за то, чтобы быть правильным для недавно измененного рода.

Morphotaxa были введены, чтобы попытаться преодолеть проблему конкурирующих названий, которые представляли различные части растений и / или состояния сохранности. Что бы вы сделали, если бы название вида пыльцевого органа предшествовало названию вида того типа пыльцы, который производит этот орган пыльцы. Утверждалось, что палеоботаники были бы недовольны, если бы органы пыльцы были названы с использованием таксономического названия, типовым образцом которого является пыльцевое зерно. Как указал Клил и Томас (2010)Однако риск того, что название пыльцевого зерна заменит название пыльцевого органа, маловероятен. Палеоботаники должны быть полностью уверены в том, что типовой образец вида пыльцы, который обычно представляет собой рассредоточенное зерно, определенно произошел от того же растения, которое произвело орган пыльцы. Мы знаем по современным растениям, что близкородственные, но разные виды могут производить пыльцу практически неотличимой. Казалось бы, морфотаксы не дают палеоботаникам реального преимущества перед обычными ископаемыми таксонами, и эта концепция была отброшена на ботаническом конгрессе 2011 г. и конференции 2012 г. Международный кодекс номенклатуры водорослей, грибов и растений.

ГИПОТЕЗА О ПАЛЕОБОТАНИКЕ МАРСА И ВЕНЕРЫ

Палеоботаникой называется наука о древних земных растениях, остатки которых находятся в напластованиях земной коры. Но как же подойти к палеоботанике Марса и Венеры?

На первый взгляд задача кажется совершенно неразрешимой. Однако, обратившись к оптическим свойствам растений этих планет и сравнив их с оптическими свойствами растений земных, мы найдем способ проникнуть в палеоботанику этих планет.

В 1948 году я наблюдал противостояние Марса на Ташкентской астрономической обсерватории. Воспользовавшись прекрасной библиотекой обсерватории, я сделал выписки из работ, относящихся к наблюдениям Марса, в том числе из работ французских астрономов Антониади и Бальдэ. Они производили наблюдения в 1924 году при помощи громадного рефрактора Медонской обсерватории близ Парижа.

Бальдэ пишет, что, начиная с 9 августа (это соответствовало той поре марсианской весны южного полушария, какая бывает 18 мая в северном полушарии Земли), вокруг южной полярной шапки постепенно развивалась полоса коричнево‑шоколадного, а затем более светлого коричнево‑каштанового цвета на участках, покрытых перед тем зеленовато‑голубо‑ватым оттенком, в частности на море Хрониум, широта которого ‑59°. Некоторые части «морей» приобрели цвет коричнево‑лиловый или коричнево‑фиолетовый, например некоторые части моря Сирен и моря Киммерийского, имеющих широту ‑28°, и все Тирренское море.

А Антониади замечает, что все места Марса с широтами от ‑60° до ‑80° впервые приобрели коричневый цвет между 15 и 24 мая.

С другой стороны, места с низкими широтами, от ‑17° до ‑37°, в промежуток времени от 30 мая до 8 июня переменили свой цвет из зеленого, серого или голубого на коричнево‑лиловый. Эти даты указывают марсианское время года южного полушария в переводе на даты северного полушария Земли.

Необычность этих наблюдений в том, что весенний цвет растительности в южной полярной области оказался коричневым. Это долго было для меня непонятным.

В 1947 году была напечатана статья профессора Н. П. Барабашева «Об изменении цвета «морей» Марса».

«Для «морей» и «заливов», лежащих между широтами ‑30° и ‑60°, зеленая и голубая окраска, – пишет автор статьи, – наблюдаются лишь вблизи лета. До наступления зеленой и голубой окраски эти области бывают коричневыми. Та же коричневая окраска наблюдается и после зеленого и голубого периода».

Теперь вспомним одно интересное свойство молодых листочков земных растений, наблюдаемое весною. Первые полураспустившиеся листочки очень многих растений: молодого дубка, клена, тополя и каштана, имеют красновато‑бурый цвет, который лишь позже переходит в обычный зеленый.

Это же подметил и председатель Минского отделения Всесоюзного астрономо‑геодезического общества С. Н. Срединский.

Ранней весной (в апреле и начале мая) 1951 года в окрестностях Минска, вблизи биостанции университета, он наблюдал преобладание красноватого цвета растительности. Травы еще не было, а очень широко представлены были мхи печеночники и другие растения. Все они имели красноватую, красно‑желтую и красно‑бурую окраску. Зеленым был только плаун, вечнозеленое растение лесов вблизи торфяников.

Позднее наблюдателя поразил общий красноватый оттенок кустарниковых зарослей. Ветки, почки, нераспустившиеся листья имели красную, розовую, красно‑бурую окраску.

Это явление С. Н. Срединский объясняет, опираясь на общеизвестный закон биологии: онтогения – история индивидуального развития живого существа – повторяет филогению – историю развития вида и рода.

Вот интересный пример. Палеоботаники установили, что многие из ископаемых листьев, приписываемых группе гинкго, из меловых отложений, довольно глубоко разрезаны, и это рассечение становится все более и более выраженным по мере удаления в прошлое. На следующей странице на рисунке показано, что у сравнительно позднего гинкго из миоцена почти незаметно отличия от ныне живущих видов. Но у современных сеянцев гинкго, как и у их далеких предков, листья разрезаны. Таким образом, существует большое сходство между молодыми современными растениями и взрослыми растениями далекого прошлого. Поэтому далеко не всегда особенности сезонных явлений в жизни растения можно объяснить одними современными условиями. Для их понимания надо учитывать происхождение растения, его историю.

Вот с этой точки зрения мы и должны изучать растительность на Марсе и Венере.

Итак, то обстоятельство, что ранней весной земные растения имеют коричнево‑красный цвет, можно объяснить воспроизведением растениями цвета своих далеких взрослых предков. Налицо атавистическая черта, говорящая о том, что цвет растительности в древние времена, порядка 100 миллионов лет до нашего времени, был на Земле красноватым. Отсюда же следует, что в древние, в геологическом смысле, времена растительность и на Марсе была «теплых» цветов, то‑есть с преобладанием красных и желтых лучей, и что климат на Марсе был мягкий. На нем находилось гораздо больше воды, чем теперь, атмосфера была плотнее, с большим количеством водяных паров и углекислого газа и значительной облачностью. Вот тогда и могла зародиться растительная жизнь на Марсе.

Здесь интересно отметить следующее. Иван Владимирович Мичурин, как мы уже говорили, установил влияние теплых и влажных условий на выращивание роз с желтыми цветами. Данными биологии неоспоримо доказано, что в палеозойскую эру, особенно в каменноугольный период, климат на Земле был сумеречный, влажный и теплый. Поэтому можно предположить, что органы размножения растений имели тогда желтоватый цвет. Такое заключение подтверждается тем, что в настоящее время цвет органов размножения тропических растений преимущественно желтый. Эти растения являются наследниками растительности третичного периода, а, по данным палеонологии, третичный климат гораздо ближе к палеозою, чем современный.

На основании изложенного можно представить себе растительность в наиболее влажных полярных областях Марса, покрывающихся зимою снегом и льдом.

Вероятно, там живут вечнозеленые растения типа наших мхов, плаунов и жестколистных приземистых растений, вроде брусники, клюквы, морошки. Могут жить низкорослые деревца, похожие на земные карликовые березки или ивы.

Ранней весной молодые листочки брусники, клюквы и морошки имеют коричнево‑красную окраску. У карликовых березок и у ивы такую окраску приобретают побеги. Затем эта окраска у всех перечисленных растений исчезает.

Растения типа мхов и плаунов на Марсе, как и на Земле, сохраняют зеленовато‑голубоватую окраску и под снегом, о чем говорят наблюдения Бальдэ. С началом весны на местах, освободившихся от снега, растения типа мхов и приземистых жестколистных кустиков приобретают красно‑бурый цвет. Деревца вроде карликовых березок и ив выпускают побеги красно‑бурой окраски. Все это дает постепенно развивающейся полосе вокруг южной полярной шапки близкий к такой окраске коричнево‑каштановый цвет.

Почему же, как пишет Бальдэ, приполярная растительность Марса, по мере продвижения весны, стала приобретать более светлый коричневато‑каштановый цвет? Это можно объяснить постепенным переходом цвета листьев к желтым тонам, которые предшествуют летнему цвету, как это наблюдается весной и у некоторых земных растений.

Почему же ближе к экватору растения, по наблюдениям Бальдэ, имели уже обычную марсианскую окраску, о происхождении которой мы говорили в главе «Рождение астроботаники», то‑есть коричнево‑лиловую или коричнево‑фиолетовую. Вероятно, потому, что там наступило лето и растения приобрели свою летнюю окраску.

Сопоставляя теперь цвет марсианских растений, который видели Бальдэ и Антониади во время марсианского лета, с цветом памирских растений, который наблюдала А. П. Кутырева на Памире во время экспедиции 1950 года, мы видим, что между наблюдениями Бальдэ, Антониади и Кутыревой много общего. А если принять во внимание, что между климатом Марса и Памира также много общего, то сходство между цветом растительных покровов на Марсе и цветом растительности на Памире уже нельзя считать случайностью.

Это и дает нам основание сравнивать весенние растительные явления на Марсе с весенними явлениями у растительности земной.

Все изложенное в этой главе только гипотеза, но она показывает, на что следует обратить внимание при дальнейших исследованиях существования жизни на Марсе, а также и на других планетах, в частности на Венере.

В главе об оптической приспособляемости растений к высоким температурам мы уже говорили, что вследствие жаркого климата планеты Венеры растительность на ней должна быть желтой или оранжевой. Поэтому по отношению к Венере можно сказать, что там теперь климат такой, какой был на Земле и на Марсе сотни миллионов лет тому назад.

познания выступила астробиология — поиск и исследование имеющимися в нашем распоряжении…